Buch lesen: "Interkulturelle Bildung, Migration und Flucht"

Russell West-Pavlov / Andrée Gerland

Interkulturelle Bildung, Migration und Flucht

Potenziale und Beispiele der Integration in Schule, öffentlichem Raum und Literatur

Narr Francke Attempto Verlag Tübingen

[bad img format]

© 2019 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG

Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen

www.narr.de • info@narr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

ISBN 978-3-8233-8147-1 (Print)

ISBN 978-3-8233-0190-5 (ePub)

Inhalt

Plädoyer für eine interkulturelle Bildung für morgen Literatur

Teil I: Theoretische VorüberlegungenOthering „Other People’s children“ – Schule und „kulturelle Differenz“ reflektiert am Beispiel des Umgangs mit GeflüchtetenSchule – zwei soziologische SchlaglichterDie Interkulturelle PädagogikZwischenschritt: Schule und MenschrechteMigration und wie Schule mit ihr umgehtOthering „Other People’s Children“Geflüchtete Kinder und Jugendliche und ihre Rolle als Schülerinnen und SchülerFür eine verstärkte Verständigung von Wissenschaft und PraxisLiteraturUnsere (Denk-)Gewohnheiten befragen: Politische Bildung neu buchstabierenUnsere (Denk-)Gewohnheiten befragen: Politische Bildung neu buchstabierenImmanuel Kant steht vor dem GiftschrankSlavoj Žižek sucht radikale ErfahrungenJosé Palazón schießt ein FotoCarolin Emcke macht Exklusion zum GegenstandLiteraturKulturelle Vielfalt im öffentlichen RaumKultur – Kulturen – kulturelle PrägungIntegration der Gesellschaft – Integration in die GesellschaftDer öffentliche RaumAnonymität im öffentlichen RaumKulturelle Begegnungen im öffentlichen RaumDimensionen kultureller Begegnungen im öffentlichen RaumAkteure – soziokulturelle Felder – öffentlicher RaumAtmosphärische Verdichtungen im öffentlichen RaumFazitLiteraturHanna SchirovskyVom Staatsbürger zum Weltbürger – Herausforderung der MigrationEinleitungGrundsätzliche Überlegungen zum KosmopolitismusKosmopolitische ErziehungKosmopolitismus und IdentitätKosmopolitismus und ToleranzKosmopolitismus und PartizipationKosmopolitismus und globale GerechtigkeitFazitLiteratur

Teil II: Schule und UniversitätVorläufige Überlegungen zur Interkulturellen Bildung anhand des Refugee Programms an der Universität Tübingen 2016-2017Die gegenwärtige Flüchtlingsdebatte im KontextInterkulturelle BildungDas Refugee Programm an der Universität Tübingen: Konzept, Teilnehmer, vorläufige BeobachtungenBesprechung / Offene EndenLiteraturAusländisch für DeutscheWörter aus der FremdeAusländisch für DeutscheFremdsprachen in der deutschsprachigen SchuleLiteraturEin Gespenst geht um in Europa … Fremdenfeindlichkeit und die Soziale Frage: Intersektionale Bildung als ZielLiteraturInterkulturelle Erziehung und Migration. Welchen Beitrag kann Schule leisten?Was versteht man unter interkultureller Bildung?Was kann interkulturelle Bildung und Heterogenität leisten?Interkulturelle Bildung in der Praxis an Baden-Württembergs BildungseinrichtungenZahlen und Fakten: Aktuelle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen interkultureller Bildung in baden-württembergischen SchulenJuristische und gesellschaftliche HürdenPädagogische HerausforderungenWelcher Strukturen bedarf es, um allen Schülerinnen und Schülern pädagogisch (besser) gerecht zu werden?Was sind Gelingensbedingungen für einen wirksamen Beitrag der Schule an der Integration und Inklusion von Zugewanderten?Notwendige RahmenbedingungenEs geht auch anders!Wofür sich die GEW einsetztAnhang: AbkürzungsverzeichnisVom Nutzen der Zuwanderung: SchülerInnen mit Migrationshintergrund als Ressource für die Bundesrepublik von morgen – Ansätze in der Lehrerbildung bzw. Fachdidaktik EnglischDie Bundesrepublik im 21. JahrhundertAusgangspunkt mehrsprachige Schule und plurikulturelle GesellschaftEnglisch als Modell für DiversitätDie schulische Realität als ChanceLiteratur

Teil III: Öffentlicher RaumWieviel Vielfalt darf’s denn sein? Integration und Teilhabe von geflüchteten Menschen in TübingenGesetzliche Rahmenbedingungen und Zahlen zu Asylsuchenden in Baden-WürttembergZahlen und Daten zu geflüchteten Menschen in der StadtStadtverwaltungStadtgesellschaftAkzeptanz von VielfaltGeflüchtete im Zweiten Bildungsweg – Integration im Spannungsfeld zwischen Anerkennung, Qualifikation und ArbeitsmarktEinleitungDer Zweite Bildungsweg und das Weiterbildungskolleg in NRWDie Ausbildung am Theodor-Schwann-Kolleg in NeussGeflüchtete am WBK Neuss – Voraussetzungen und Einrichtung einer IntegrationsklasseDie Integrationsklassen am Theodor-Schwann-Kolleg Neuss seit dem April 2016Integrationskurse am Theodor-Schwann-Kolleg Neuss im Jahr 2017Heterogenität und Multikulturalität – die Integrationsklassen am Theodor-Schwann-Kolleg NeussDer Unterricht in den Integrationsklassen am Theodor-Schwann-KollegIntegrationsperspektiven der Geflüchteten am Theodor-Schwann-Kolleg NeussGeflüchtete am WBK im Spannungsfeld zwischen Qualifizierung und AusbildungFazit und AusblickLiteraturFlucht und Gesundheit: Die gesundheitliche Situation und Versorgung suchtmittelbelasteter Flüchtlinge in Deutschland1. Wer kommt nach Deutschland und was wissen wir über den Suchtmittelgebrauch von Flüchtenden?2. Gesetzliche Leistungen zur Behandlung und gesundheitliche Unterstützung3. Wer hilft? Die Hilfsangebote der NGO’s am Beispiel von Ärzte der Welt und der Hilfebedarf Flüchtender4. Was ist notwendig für eine generelle Gesundheitsversorgung Suchtmittelabhängiger Flüchtlinge?LiteraturSport, Interkulturalität und interkulturelle Bildung. Erwartungen, Herausforderungen und PotenzialeEinführungZum Gegenstandsbereich von InterkulturalitätInterkulturalität und Sport: Bezüge – Erscheinungsformen – RepräsentationenInterkulturelle Bildung im und durch SportFazitLiteraturKulturelle Migration als Gemeinwohl? Eine Perspektive aus der Außenkultur- und BildungspolitikLiteratur

Teil IV: KulturformenBetween the Lines: Fantasy in Fracturing Classrooms – Zwischen den Fronten: Fantasy in zerbrechenden KlassenzimmernLiteraturDie Macht der Worte: Narrative Repräsentationen von islamischem Fundamentalismus und ihr Beitrag zur interkulturellen BildungZur Interaktion von Literatur und FundamentalismusDas ethische Potential von LiteraturNadeem Aslam: Maps for Lost LoversTahmima Anam: The Good MuslimLiteratur als kulturelle ÖkologieDie Macht der Worte: Zur Signifikanz von Kunst und Literatur im Kampf gegen den FundamentalismusLiteraturIntegration geht durch den Magen? Interkulturelles Essen in „Krisenzeiten“Das Essen als KommunikationKulinarische Vielfalt als „Bereicherung“ für die Mehrheitsgesellschaft: Der syrische ImbissGastronomie qua Integration? Der FlüchtlingstruckDer Flüchtling als Akteur kulinarischen Lernens: Der KochkursSchlussbetrachtung: (Wie) Kann Essen zur Integration beitragen?LiteraturHow would you like to be me? Der Erwerb interkultureller Kompetenz durch den Einsatz indigener Poesie in Berliner SchulenEinleitung: Indigene Poesie in Berliner SchulenWe are as strangers here now, but the white tribe are the strangers: Interkulturelle Positionalität durch PerspektivwechselWords are easy, words are cheap: Das (Nicht)verstehen indigener PoesieYou have stood there for centuries: Nachhaltige LebensbedingungenSchlussbetrachtung: Indigene Poesie als BereicherungLiteraturAutor*innen

Danksagung

Plädoyer für eine interkulturelle Bildung für morgen

Russell West-Pavlov / Andrée Gerland

2018 kursierte in der deutschen Politik die rechts-konservative Kampfparole des „Asyltourismus“. Mit diesem Unwort war gemeint, dass Flüchtlinge von Land zu Land reisen würden, um immer wieder dort Asylanträge zu stellen, wo es ihnen am besten gefällt. Der Slogan war im höchsten Maße zynisch, weil er unterstellte, dass Menschen auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung oder Hunger mit reichen Touristen vergleichbar seien. Er suggerierte, ihre Flucht sei ein Luxus, den sich nur Menschen leisten, die Flucht im Grunde gar nicht nötig haben, weil sie jederzeit wieder ab- oder weiterreisen können. Angesichts des wahren Ausmaßes des Leids, das die Menschen aus Afrika oder aus dem Nahen Osten in die Flucht trieb und nach wie vor treibt sowie angesichts der gefährlichen Überfahrten bzw. langen Fußmärsche, die die Geflüchteten auf sich nahmen und nehmen, war der Begriff auch hochgradig respektlos und menschenverachtend. Kaum überraschend also, dass die Devise „Asyltourismus“ beinahe zum Unwort des Jahres 2018 gekürt wurde (Unwort 2018). Sie wurde von dem bayerischen Ministerpräsident Söder zum ersten Mal am 15. Juni verwendet, jedoch stammt sie ursprünglich aus dem Jahr 2014 und geht auf den bayerischen Kollegen Hermann und noch weiter zurück (Asyltourismus 2018). Der Begriff baute auf dem früheren Slogan des „Sozialtourismus“ auf, der in ähnlicher Weise auf eine vermeintliche Herumreiserei auf der Suche nach einem unverdienten und auf Kosten der Einheimischen erworbenen Glück anspielte (Sozialtourismus 2014).

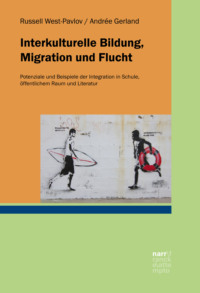

Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt entstand in Tarifa/Spanien ein Streetart-Stencil, das auf dem Umschlag des vorliegenden Bandes abgebildet ist.1 Das Bild zeigt einen hellhäutigen Jungen mit einem Surfbrett unter dem Arm, der auf einen anderen, dunkelhäutigen Jungen zuläuft. Der zweite Junge hat an Stelle eines Surfbretts einen Rettungsring unter dem Arm. Die beiden Jungen sind jeweils mit einem gesprayten Text versehen. Neben dem Jungen mit dem Surfbrett ist zu lesen: „Yendo por una buena ola“ (in etwa: „Auf der Suche nach einer tollen Welle“, wobei das Verb „ir“ „laufen“ oder „gehen“ bedeutet), neben dem mit dem Rettungsring steht „Huyendo por una mejor vida“ (etwa: „Auf der Suche – noch genauer: Auf der Flucht – nach einem besseren Leben“). Das darin enthaltene Wortspiel besteht in der gleichen Aussprache der Wörter „Yendo“ und „Huyendo“, jedoch hat die erste Redewendung eine eher positive Resonanz, während die zweite einen deutlichen negativen Anklang besitzt. Auf diesem Bild kollidieren daher Bilder des teuren Freizeitvergnügens an der Mittelmeerküste mit solchen der Misere einer oft illegalen und häufig tödlichen Flucht – der Rettungsring deutet auf die sehr große Zahl von Todesopfern unter den Geflüchteten, die über die sogenannte „Mittelmeer-Route“ versuchen nach Europa zu gelangen. Im Mittelmeer sind im Jahr 2018 bis Ende September fast 2000 Menschen gestorben (Missing Migrants 2018). Im Jahr 2017 waren es mehr als 5000, 2016 mehr als 3000 und 2015 fast 4000 Menschen (IOM 2016; IOM 2018), die während der Flucht im Mittelmeer umgekommen sind. Auf dem Bild treffen in grotesker Hinsicht zwei Formen äußerster physischer Auslastung aufeinander: einerseits die des Extremsports, andererseits die der extremen Gefahr. Beide sind jedoch vereint durch einen anscheinend identischen körperlichen Habitus. Genau diese täuschende äußerliche Übereinstimmung untermauert die beißende Ironie des Bildes. So ein Aufeinandertreffen von Gegensätzen macht zunehmend die Strände von Südeuropa aus und zwar auf eine Art und Weise, die immer frappierender Ähnlichkeiten mit den eng benachbarten Kontrasten des globalen Südens hat. Ein derartiges Aufeinanderprallen von Wohlstand und Misere zeichnet die seismischen Kontinentalrisse zwischen den Reichen und den Armen unserer Welt aus, die immer stärker die globale Politik bestimmen (Sassen 2014; Latour 2018).

Derartige Bilder sind seit der Veröffentlichung eines Fotos des spanischen Fotografen Javier Bauluz in den 1990er Jahren in Europa nicht mehr unbekannt. Auf dem Foto sitzen zwei Touristen zurückgelehnt unter einem Sonnenschirm am Strand von Zahara de los Atunes und schauen – anscheinend unberührt und sorglos – auf die bereits in der Sonne aufgeblähte Leiche eines Geflüchteten am Strandufer (Hulme 2005: 44). Das Streetart-Stencil, das wir für den Umschlag des vorliegenden Bandes ausgewählt haben, funktioniert anders. Auch wenn der Ort der Kunstaktion ähnlich nah an der Mittelmeerküste liegt, findet die dort abgebildete Konfrontation nicht in einem primär räumlich bestimmten Rahmen statt, sondern entscheidend ist hier die Dimension der Zeit. Die durch die Spray-Technik leicht entfremdeten Jungen deuten stellvertretend auf die zwei Sozialblöcke des Globalen Nordens und Südens. Wichtig ist hier jedoch, dass sie die Jugend darstellen und somit die Zukunft des Planeten. Deren Treffen findet in der Migration statt, einem der kontroversesten Themen der heutigen Politik und einem der zentralen Brennpunkte der zukünftigen Politik: Nach einer weitgehend stabil bleibenden Zahl von Menschen auf der Flucht in den Jahren zwischen 2000 und 2010 wurden es ab dem Jahr 2011 stetig mehr. Im Jahr 2011 waren 42,5 Millionen Menschen auf der Flucht, 2012 waren es bereits 35,8 Millionen, 2013 51,2 Millionen, 2014 59,5 Millionen, 2015 65,3 Millionen, 2016 65,6 Millionen und 2017 gipfelte die Zahl bei 68,5 Millionen (UNCHR 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017). Angesichts der besorgniserregenden Stoßrichtung der aktuellen Weltpolitik, um nicht von den noch erschreckenderen Entwicklungen im Klimawandel zu sprechen, ist es unwahrscheinlich, dass die Zahlen in den kommenden Jahren zurückgehen werden. Der globale Klimawandel, der ebenso stetig zunimmt (WMO 2018; IPCC 2018), und die daraus resultierende Konflikte können zu einem weiteren Anstieg der Zahlen führen, die das gegenwärtige Niveau im Jahr 2050 um das Dreifache übersteigen werden (Rigaud et al. 2018). Ende des Jahrhunderts werden die steigenden Meerespegel 25 Prozent der von Menschen bewohnten Teile der Erdoberfläche überschwemmt haben (Nealon 2016: 121). Die Zukunft ist die Migration und die Migrant*innen werden jung sein (vgl. Smith 2019). Einer der wichtigsten Orte, an denen in Zukunft Menschen zusammenkommen werden, werden nicht nur die Strände Südeuropas, sondern auch die Schulen Nordeuropas sein, wo sich künftig Einheimische und Neuankömmlinge die Schulbank noch stärker als bislang teilen werden.

Die Ängste und Vorbehalte, die im Zuge von solchen Zusammenkünften im Bildungswesen aufkommen, sind die Auslöser für den vorliegenden Sammelband. Der Band basiert auf der Wahrnehmung, dass die Lehramtsstudierenden der Universität Tübingen im Hinblick auf die sogenannte „Flüchtlingskrise“ 2015 ihrem künftigen Berufsfeld mit großer Sorge entgegensehen. In dem Jahr der Massenmigration nach Europa blickten die europäischen Regierungen gemeinsam panisch in die Zukunft des Kontinents, wenn nicht gar des Planeten (Alexander 2017). Die Welle der Geflüchteten, die im Sommer 2015 Nordeuropa erreichte, wurde als überwältigender Ansturm erlebt, wobei die Anzahl der eingereichten Asylanträge weit unter einer Million blieb, wie sich später herausstellte. Nicht nur war diese Zahl relativ gering im Vergleich zu dem, was ärmere Nationen des globalen Südens regelmäßig bewältigen müssen, vielmehr war die vermeintliche „Flüchtlingskrise“ gar keine Krise, sondern der Normalfall – wovon sich die reichen europäischen Länder bislang abschirmen konnten. Klar wurde vor allem, dass die europäischen Regierungen auf die Ereignisse völlig unvorbereitet waren, nicht, weil sie die dafür nötigen Ressourcen nicht aufbringen konnten, sondern weil sie die Realität der globalen Migrationsströme ausblenden und vor allem behaupten, diese gehe sie nichts an. Ganz im Gegenteil: Fakt ist, dass die sogenannte „Flüchtlingskrise“ von 2015 – auch wenn die Zahlen dank massiver Grenzsicherungen und Abschottungsstrategien auf Kosten von Tausenden im Mittelmeer ertrunkenen Menschen deutlich zurückgegangen sind – nur die Spitze des Eisbergs bildet und das Gesicht der Zukunft trägt. Im Zuge dieser Realitätsverweigerung waren bzw. sind die europäischen Regierungen kaum imstande, eine pragmatische Bewertung der Gesamtlage durchzuführen und somit eine realistische und konkrete Politik für die kommenden Jahrzehnte zu entwerfen.

Vor allem spaltete die „Flüchtlingskrise“ die deutsche Gesellschaft zwischen vermeintlich naiven „Gutmenschen“ und Anhängern verschiedener rechtsgerichteter Gruppierungen (u. a. Pegida und AfD), wovon viele zu den innerdeutschen Verlierern der neoliberalen Globalisierung und der zunehmend größer werdenden Kluft zwischen Armen und Reichen gehören. Die bereits tiefen Risse der deutschen Gesellschaft wurden schlagartig sichtbar (Hagelüken 2017). Grundlegende Fragen der nationalen Identität und der Ressourcenverteilung werden auf zunehmend aggressive Art und Weise debattiert. Sollte der Begriff der „Flüchtlingskrise“ überhaupt einen Sinn haben, dann bezieht er sich nicht auf die Geflüchteten – die ohnehin die zukünftige Normalität darstellen –, sondern auf die deutsche Gesellschaft selbst, die sich gezwungen sah, sich öffentlich im Rahmen der globalen Grenzregime zu positionieren und zu entscheiden, inwiefern sie sich tatsächlich an die öffentlich propagierten Glaubensbekenntnisse von Offenheit und Menschenrechten hält.

Ein unerwarteter, wenn auch ironischer Vorteil des kollektiven Schocks von 2015 war, dass die Gesellschaft plötzlich wahrnahm, wie unvorbereitet sie auf solche Vorkommnisse war und im Zuge dessen sehen konnte, wo die schwere Arbeit fortan geleistet werden muss. Angesichts des Ausmaßes der Migrationswellen, die im Zuge des Klimawandels auf alle Nationen der Welt – wenn auch in unterschiedlichem Maße – zukommen, wird zunehmend sichtbar, wie wenig sich die politische Elite Deutschlands überhaupt auf die künftigen Herausforderungen eingestellt hat. Ein Beispiel dafür: Mitte Februar 2019 prognostizierte ein Bericht der wirtschaftsnahen Bertelsmann-Stiftung einen künftigen Bedarf an ca. 250.000 Fachkräften pro Jahr, der nur über Zuwanderung abzudecken sei, wobei die Hälfte davon aus Nicht-EU-Staaten stammen werde (Kubis / Fuchs / Schneider 2019). In derselben Woche beschloss die CDU-Führung die Möglichkeit der Grenzschließung, um künftig ungewollte Einwanderung, sprich eine erneute Flüchtlingswelle wie 2015, zu verhindern (Zamperoni 2019). Obwohl eine Vielzahl an einfallsreichen Behilfsstrategien es bereits ermöglicht haben, knapp die Hälfte der seit 2015 angekommenen Geflüchteten in Beschäftigungsverhältnisse zu bringen (Gensing 2018), fehlten derartige kreative Lösungsansätze zu den zwei anscheinend unterschiedlichen Problemen gänzlich in den CDU-Beratungen über die Einwanderungs- bzw. Asylpolitik. Gegenwärtig sind kaum kreative Visionen oder tragfähige Entwürfe für solchen Szenarien unter der aktuellen politischen Elite zu finden. Es fehlen „neue Ideen für die Einwanderungsgesellschaft“ (Terkessidis 2016). „‚Das Deutsche‘ ist immer noch eine Leerstelle, es fehlt immer noch an Elementarem – an neuen Begriffen, Konzepten und Geschichten“ (Plamper 2019: 10). Die häufigste politische Devise lautet stattdessen: Weiter so, es soll sich nichts ändern (vgl. z. B. Meaney 2017). Innovative Ideen dazu, wie die jetzige Situation Grundlagen für eine tragfähige Zukunftsstrategie zugunsten aller im Land lebenden Menschen liefern könnte, stehen weitgehend noch aus.

Diese traurige Bilanz gilt insbesondere für das Bildungssystem, der Schmiede der künftigen Generation schlechthin. Die Schule ist der Ort, wo die Menschen ausgebildet werden, die einerseits die Folgen der jahrzehntelangen Versäumnisse der bisherigen Politik werden ausbaden müssen und die andererseits auch diejenigen sind, die in nicht allzu ferner Zukunft neue Lösungen für diese Versäumnisse finden bzw. umsetzen müssen.

Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ von 2015 hat gezeigt, zu welch geringem Ausmaß das deutsche Bildungssystem, von der Kita bis hin zur Universität, trotz der unabdingbaren Notwendigkeit angesichts erhöhter Migrationszahlen auf einen Zuwachs von Schüler*innen und Studierenden aus ganz verschiedenen Kulturkreisen vorbereitet ist. Die Lehrerbildung quer durch die Bundesländer deckt nur bedingt den Bedarf an Aus- bzw. Fortbildungen im Bereich der interkulturellen Erziehung, Bildung oder Sprachbildung ab. Wenige Komponenten des Lehrerbildungsangebots ermöglichen einen Kompetenzerwerb in den Bereichen der interkulturellen Kommunikation, Mehrsprachigkeit, kulturellen bzw. sprachlichen Vielfalt, sprachlichen Inklusion usw. (Morris-Lange / Wagner / Altinay 2016). Lehramtskandidat*innen sind sich aufgrund ihrer Erfahrung aus Praktika und Praxisseminaren jedoch durchaus bewusst, welch kulturell und sprachlich sehr gemischten Klassengruppen sie in der Schule erwarten und stehen der Ausbildung, die ihnen von den Hochschulen angeboten wird, dementsprechend kritisch gegenüber. Sie sehen auch, mit welchen ad hoc-Lösungen Lehrer*innen – oft nur mit minimaler und unzureichender Unterstützung von staatlichen Instanzen – auskommen müssen, um unter den gegenwärtigen Bedingungen geeignetes Unterrichtsmaterial zusammenzustellen, eigene Unterrichtsstrategien zu entwickeln oder überhaupt den erhöhten Bedarf an DaF-Kursen abzudecken.

Schulen und andere Bildungsanstalten sind jedoch zentrale Orte, wo die Migration als wichtiger Einflussfaktor für die fortschreitende Veränderung der Gesellschaft beobachtet werden kann. Noch mehr: die Schule ist der Ort, wo die Chance, aktiv in sozialen Transformationensprozesse einzugreifen, direkt ergriffen werden kann. Die Schule und deren Klassenzimmer spiegeln soziale Konflikte wider, aber sie bilden auch Freiräume, wo die sozialen Subjekte von morgen weitgehend geformt werden und wo der gesellschaftliche Habitus der Bürger*innen von übermorgen gebildet wird. Die Schule ist ein wichtiger Schmelztiegel der zukünftigen Gesellschaft und die Lehrenden sind wichtige Akteure in diesem Prozess der Zukunftsbildung. Die Auseinandersetzung mit den wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte wird unter anderem in den Schulen stattfinden.

Mangels genuin kreativer und zukunftsträchtiger Antworten auf diese Herausforderungen seitens der politischen Elite der Bundesrepublik und der Verantwortlichen der Bildungspolitik des Landes, geschweige innerhalb der Strukturen der Lehrerbildung hat sich eine Gruppe von Lehrenden aus der „Initiative Globaler Süden“ an der Universität Tübingen als Aufgabe gesetzt, ein informelles Lehrangebot zusammenzustellen, um diese Lücken einigermaßen zu füllen oder zumindest ein Forum zu etablieren, wo solche brisante Themen diskutiert und die berechtigten Besorgnisse der Lehramtsstudierenden ernst genommen werden konnten. Dies geschah in der Form einer über drei Jahre (April 2016 bis Februar 2019) laufenden offenen Ringvorlesung, deren Ziel war, die Leerstellen in der Lehramtsausbildung vor allem im Bereich der interkulturellen Bildung durch Impulse von außen und mittels der Schaffung von Gesprächsräumen ansatzweise zu kompensieren.

Um einen Rahmen für lebendige Debatten zu schaffen und um Studierenden eine kreative Auseinandersetzung mit solchen Fragestellungen unter Berücksichtigung der zunehmenden Heterogenität der schulischen Kundschaft zu ermöglichen, wurde eine Reihe Referent*innen aus verschiedenen sozialen Bereichen, nicht nur im Bildungssektor, zu offenen Gesprächsrunden eingeladen. An der Ringvorlesung nahmen Vertreter*innen aus Politik, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft und der sozialen Zivilgesellschaft teil, um diverse Fragen zur heutigen und künftigen Migrationsgesellschaft anzusprechen. Die Referent*innen waren Lehrende aus Schule und Universität, aber auch Praktiker aus den verschiedensten Bereichen der Öffentlichkeit. Die Zuhörer*innen kamen mehrheitlich aus den Lehramtsstudiengängen, vertreten wurden jedoch alle möglichen Fachrichtungen. Die große Spannbreite an Fächern spiegelt sich in der Verschiedenheit der hier gesammelten Vorträge wider.

Die Investition in Bildung ist eine Aufforderung, die parteiübergreifend formuliert wird. Man verspricht sich davon Wissen, Persönlichkeitsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit. Doch wie sieht es mit der Offenheit gegenüber dem vermeintlich Fremden aus? Welche Bildung erzieht zum Perspektivwechsel und zum gegenseitigen Respekt? Welche Bildung ermöglicht ein Weltbürger-Bewusstsein? Eine Antwort hierauf bietet das Konzept der interkulturellen Bildung, die sich als Vermittlerin zwischen den Kulturen versteht, die neue Kommunikationswege aufzeigt, Austauschbereitschaft fördert und eine Plattform zum Abbau von Missverständnissen bietet. Diese Imperative sind angesichts der Verunsicherungen der aktuellen globalen Flüchtlingspolitik notwendiger denn je – deshalb überrascht es, dass das Konzept und seine Anwendung vor allem im schulischen Kontext kaum erörtert wurde. Dabei ist eine Perspektive, die den Anderen nicht als Defizit, sondern als Potenzial betrachtet, eine gewinnbringende für jede gesellschaftliche Institution und Schicht. Genau das sollte die Vorlesungsreihe zeigen, indem sie einen Dialog mit Referenten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Verankerungen anstieß, der das Konzept der interkulturellen Bildung reflektierte und problematisierte und in dem alle Beteiligten die Chancen einer solchen interkulturellen Bildung zusammen eruieren konnten.

Wir hoffen, dass die hier vorliegende Beiträge zur anhaltenden Debatte in der deutschen Gesellschaft über Migration und Flucht vielen anderen Lehrenden und Lernenden helfen werden, sich mit den Herausforderungen der kommenden Jahre auseinanderzusetzen. Wenn die in diesem Band gesammelten Aufsätze weitere Reflexionsprozesse auslösen und auf produktive Art und Weise neue Fragen aufwerfen, wird der Band seinen Zweck erfüllt haben.