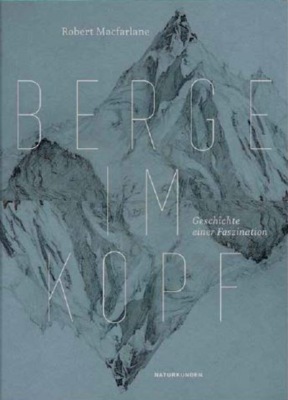

Buch lesen: "Berge im Kopf"

Robert Macfarlane

BERGE

IM

KOPF

Geschichte einer Faszination

Aus dem Englischen von

Gaby Funk

Für meine Großeltern

NATURKUNDEN NO. 65

herausgegeben von Judith Schalansky

bei Matthes & Seitz Berlin

INHALT

1 BESESSENHEIT

2 DAS GROSSE BUCH AUS STEIN

3 VOM STREBEN NACH ANGST

4 GLETSCHER UND EIS: STRÖME DER ZEIT

5 HÖHE: DER GIPFEL UND DIE AUSSICHT

6 JENSEITS ALLER KARTEN

7 EIN NEUER HIMMEL UND EINE NEUE ERDE

8 EVEREST

9 DER SCHNEEHASE

Anmerkungen

Danksagung

Verwendete Literatur

Abbildungen

Register

»O the mind, mind has mountains …«

GERARD MANLEY HOPKINS (1844–1889), CA. 1880

1

BESESSENHEIT

»Ich dachte an die grenzenlose Leidenschaft, die Männer dazu bringt, beängstigende Aufstiege zu unternehmen. Nichts kann sie davon abhalten, […] ein Berg kann dieselbe unwiderstehliche Anziehungskraft ausüben wie ein Abgrund.«

THÉOPHILE GAUTIER, 1868

Ich war zwölf Jahre alt, als ich im Haus meiner Großeltern im schottischen Hochland erstmals auf eine der großen Bergsteigergeschichten stieß: Der Kampf um den Everest, ein Bericht über die britische Expedition von 1924, bei der George Mallory und Andrew Irvine in Gipfelnähe verschwanden.

Wir verbrachten den ganzen Sommer in diesem Haus. Mein Bruder und ich durften überall hingehen, außer in das Arbeitszimmer meines Großvaters, das sich am Ende des Flurs befand. Wenn wir Verstecken spielten, kroch ich oft in den großen Schrank in unserem Zimmer. Er roch stark nach Kampfer, und auf dem Schrankboden lagen überall Schuhe herum, sodass es schwierig war, aufrecht zu stehen. Auch der Pelzmantel meiner Großmutter hing darin; er war von einer Plastikfolie umhüllt, um die Motten fernzuhalten. Es war ein seltsames Gefühl, die Hand auszustrecken, um den weichen Pelz zu berühren, und stattdessen den glatten Kunststoff zu spüren.

Der schönste Raum im Haus war der Wintergarten, den meine Großeltern das Sonnenzimmer nannten. Der Boden war mit grauen Steinplatten ausgelegt und immer kalt; zwei seiner Wände waren riesige Fenster. An eines dieser Fenster hatten meine Großeltern den Umriss eines Habichts geklebt, den sie aus schwarzem Karton ausgeschnitten hatten, der kleinere Vögel abschrecken sollte. Aber regelmäßig flogen welche gegen das Fenster und starben, weil sie das Glas für Luft hielten.

Es war zwar Sommer, aber dennoch war das Innere des Hauses von der kalten, mineralischen Luft des Hochlands erfüllt, und jede Oberfläche, die man berührte, fühlte sich kühl an. Beim Essen lag das massive Silberbesteck, das aus der Anrichte hervorgeholt wurde, schwer und kalt in unseren Händen. Abends, wenn wir ins Bett gingen, waren die Laken eisig. Ich kroch so tief hinein wie möglich und zog mir die Bettdecke über den Kopf, um einen Hohlraum zu erzeugen. Darin atmete ich so tief ein und aus, wie ich konnte, bis ich das Bett aufgewärmt hatte.

Überall im Haus gab es Bücher. Mein Großvater hatte gar nicht versucht, sie zu ordnen, und so standen sehr unterschiedliche Bücher direkt nebeneinander. Den Platz auf einem kleinen Regal im Esszimmer teilten sich neben Mr. Crabtree Goes Fishing, Der Hobbit und The Fireside Omnibus of Detective Stories auch die beiden ledergebundenen Bände von John Stuart Mills System der deduktiven und induktiven Logik. Es gab mehrere Bücher über Russland, deren Titel ich nicht ganz verstand, und Dutzende über Entdeckungsreisen und Bergsteigen.

Eines Nachts konnte ich nicht schlafen und ging hinunter, um mir etwas zum Lesen zu holen. Auf einer Seite des Flurs lag ein hoher Stoß aus aufeinander gestapelten Büchern. Etwa aus der Mitte des Stapels zog ich mehr oder weniger zufällig einen großen grünen Band heraus, wie einen Ziegelstein aus einer Mauer, und ging damit ins Sonnenzimmer. Im hellen Mondlicht setzte ich mich auf die breite, steinerne Fensterbank und begann Der Kampf um den Everest zu lesen.

Das eine oder andere darüber wusste ich schon von meinem Großvater, der mir von der Expedition erzählt hatte. Aber mit seinen ausführlichen Beschreibungen, den 24 Schwarz-Weiß-Bildern und den ausfaltbaren Landkarten, auf denen so exotische Namen wie Östlicher Rongbuk-Gletscher, Dzongpen von Shekar und Lhapka La verzeichnet waren, war das Buch doch um einiges beeindruckender als sein Bericht. Beim Lesen wurde ich davongetragen bis in den Himalaja. Bilder stürmten auf mich ein. Ich sah die endlosen Steinwüsten Tibets, die sich bis zu den weißen Bergen in der Ferne hinzogen; ich sah die dunkle Pyramide des Everest, die Sauerstoffflaschen auf den Rücken der Bergsteiger, die sie wie Taucher aussehen ließen. Ich sah die mächtigen Eiswände am Nordsattel, welche die Männer mithilfe von Fixseilen und Leitern überwanden wie mittelalterliche Soldaten die Festungsmauern einer feindlichen Stadt, und schließlich das mit Schlafsäcken in den Schnee gelegte schwarze T bei Lager IV, das den Bergsteigern in den unteren Lagern, die mit Fernrohren die Gipfelregion beobachteten, anzeigte, dass Mallory und Irvine verschollen waren.

Eine Stelle ergriff mich mehr als alle anderen. Es war jene, in der Noel Odell, der Geologe der Expedition, jenen Moment beschreibt, in dem er Mallory und Irvine zum letzten Mal sah:

Auf einmal lichtete sich der Nebel über mir und der Gipfel wurde klar. Auf einem Schneefelde unter der vorletzten Stufe zur Gipfelpyramide erspähte ich einen schwarzen Punkt, der sich der Felsenstufe näherte. Ein zweiter folgte, während der erste den Vorsprung erkletterte. Leider zog sich der Vorhang wieder zu …1

Immer wieder las ich diese Stelle und wünschte mir nichts sehnlicher, als einer dieser beiden winzigen Punkte zu sein und in der dünnen Luft ums Überleben zu kämpfen.

Das genügte – ich hatte mich dem Abenteuer verschrieben. In einem Anfall von Lesewut, wie er wegen der dafür erforderlichen Zeit nur in der Kindheit möglich ist, plünderte ich die Bibliothek meines Großvaters und hatte gegen Ende des Sommers etwa ein Dutzend der berühmtesten Expeditionsberichte von den Bergen der Welt und den beiden Polen gelesen, einschließlich der Leidensgeschichte von Apsley Cherry-Garrard in der Antarktis The Worst Journey in the World, John Hunts Mount Everest, Kampf und Sieg und Edward Whympers dramatischem Bericht von seinen Berg- und Gletscherfahrten in den Alpen.

Die kindliche Vorstellungskraft vertraut mehr als die von Erwachsenen darauf, dass eine Geschichte stimmt und alles tatsächlich so geschehen ist, wie es erzählt wird. Ein Kind kann sich auch besser einfühlen, und als ich diese Bücher las, erlebte ich das Geschehen intensiv mit, und als einer der Entdecker. Ich verbrachte mit ihnen die Abende in ihren Zelten und taute gefrorenen Pemmikan über einem Kocher auf, der mit Seehundfett betrieben wurde, während draußen der Wind pfiff. Ich zog meinen Schlitten durch hüfthohen Polarschnee. Ich stolperte über Schneeverwehungen, stürzte Rinnen hinab, kletterte über Grate und schritt auf Bergrücken aus. Von den Gipfeln der Berge blickte ich auf die Welt herab, als handele es sich dabei um eine Landkarte. Mindestens zehn Mal kam ich fast ums Leben.

Ich war fasziniert von den Entbehrungen, die diese Männer – denn es waren fast immer nur Männer – auf sich nahmen und aushielten. An den Polen war es so kalt, dass Weinbrand zu festem Eis gefror und die Zungen der Hunde an ihrem Fell kleben blieben, wenn sie versuchten, sich zu lecken. Auch die Bärte der Männer froren an ihren Jacken fest, wenn sie nach unten schauten. Bekleidung aus Wolle wurde durch die Kälte so steif wie Metall und musste mit einem Hammer weichgeklopft werden. In der Nacht mussten die Forschungsreisenden ihre beinhart gefrorenen Schlafsäcke aus Rentierfell zuerst mühsam Zentimeter für Zentimeter auftauen, bis sie hineinkriechen konnten. In den Bergen gab es Wechten, die wie waagrechte Wellen über die Gratkanten hinausragten, es gab die unsichtbaren Gefahren der Höhe sowie Lawinen und Schneestürme, welche die Welt in einem einzigen Augenblick in ein weißes Nichts verwandeln konnten.

Vorläufige Karte der Mount-Everest-Expedition von 1921

Abgesehen von Hillarys und Tenzings erfolgreicher Besteigung des Everest im Jahr 1953 und der Rettung der gesamten Crew von Ernest Shackleton im Jahr 1916 – nachdem Frank Worsley, der Kapitän der »Endurance«, seine unglaubliche Navigationskunst bewiesen hatte und die »James Caird«, das kleine Rettungsboot, 800 Meilen (1288 Kilometer) durch die stürmische See des südlichen Ozeans gesteuert hatte, um zusammen mit Shackleton einen Rettungstrupp für die zurückgebliebene Mannschaft der »Endurance« zu organisieren, woran Shackleton unerschütterlich festhielt, während das alte Europa wie Packeis auseinanderbrach – führten fast alle diese Geschichten zum Tod oder zu irgendeiner Form von Verstümmelung. Ich mochte diese grässlichen Details. In einigen der Pol-Abenteuer gab es kaum eine Seite, auf der nicht der Verlust eines Crewmitglieds oder eines Körperteils zu beklagen war. Zuweilen bedeutete Körperteil zwangsläufig Teammitglied. Auch Skorbut wütete unter den Entdeckern und führte dazu, dass das Fleisch sich auflöste und wie feuchter Biskuit von den Knochen fiel. Ein Mann litt so sehr daran, dass ihm am ganzen Körper das Blut aus den Poren quoll.

Da war aber noch etwas anderes an diesen Geschichten, was mich tief bewegte: die Schauplätze, an denen sie spielten. Die Kargheit der Landschaft, in der die Männer unterwegs waren, zog mich an – die Wüstenlandschaften der Berge und der Pole mit ihrem strengen manichäischen Dualismus von Schwarz und Weiß. Auch sittliche Werte wurden in diesen Berichten polarisiert. Mut und Feigheit, Ruhe und Anstrengung, Gefahr und Sicherheit, richtig und falsch: Die unerbittliche Natur ihrer Umgebung ordnete alles nach diesem binären Prinzip. Ich wünschte mir, dass mein Leben auch immer so geradlinig verlaufen würde, so einfach hinsichtlich seiner Prioritäten.

Ich begann diese Männer zu lieben: die Polarforscher mit ihren Schlitten, ihren Liedern und ihrer Schwäche für Pinguine ebenso wie die Bergsteiger mit ihren Pfeifen, ihrer Unbekümmertheit und ihrem Durchhaltevermögen. Ich liebte die Widersprüchlichkeit zwischen ihrer rauen Erscheinung – die robusten Kniebundhosen aus Tweed, die stoppeligen Koteletten und Schnurrbärte, die Seide und das Bärenfett, mit dem sie sich vor der Kälte schützten – und ihrer fast schon elitären Sensibilität für die Schönheit der Landschaften, durch die sie sich bewegten. Hinzu kam die Kombination aus unglaublichem Wagemut und aristokratischer Finesse – beispielsweise wurden bei der Expedition zum Everest im Jahr 1924 sechzig Dosen Wachteln in Gänseleberpastete und ein edler Jahrgang Montebello-Champagner mitgeschleppt, zu deren Genuss sich die Teilnehmer Fliegen umbanden. Und die Akzeptanz, dass ein gewaltsamer Tod wenn nicht wahrscheinlich, so doch immerhin leicht möglich war.

Sie schienen mir damals die vorbildlichen Reisenden zu sein: unbeeindruckt von Hindernissen und die Bescheidenheit in Person. Ich sehnte mich danach, so zu sein wie sie. Ich sehnte mich besonders danach, die Widerstandskräfte des kleinen Birdie Bowers zu besitzen, Scotts rechter Hand, der sich während der Seereise auf der »Terra Nova« jeden Morgen an Deck mit einem Eimer Meerwasser wusch und in der Lage war, bei Temperaturen von minus 30 Grad Celsius tief und fest zu schlafen – ja, zu schlafen.

Vor allem aber fühlte ich mich zu diesen Männern hingezogen, die weit reisten, um die Gipfel der höchsten Berge zu besteigen. So viele von ihnen kamen dabei ums Leben. Ich lernte die Liste der Opfer auswendig: Mallory und Irvine am Everest, Mummery am Nanga Parbat, Donkin und Fox am Koshtan Tau im Kaukasus … Die Liste ging weiter und weiter, durch die Ränge der weniger bekannten Toten. Die Bergsteiger beflügelten meine Fantasie ähnlich wie die Polarexpeditionen: durch die Schönheit und Gefährlichkeit der Landschaft, durch die Weite des Raumes, durch die völlige Nutzlosigkeit des Ganzen – nur eben in großen Höhen anstatt in hohen Breitengraden. Sicherlich hatten diese Leute ihre Fehler. Sie waren anfällig für die Sünden ihrer Zeit: Rassismus, Sexismus und ausgeprägter Snobismus. In ihre Tapferkeit mischte sich ein starker Egoismus. Aber damals bemerkte ich diese Charakterzüge nicht. Alles, was ich sah, waren unglaublich tapfere Männer, die hinaustraten in das verheißungsvoll glitzernde Licht des Unbekannten.

Das Buch, das zweifellos den stärksten Eindruck bei mir hinterlassen hat, war Annapurna von Maurice Herzog, das er 1951 von einem Krankenhausbett aus diktierte. Er konnte es nicht selbst schreiben, weil er keine Finger mehr hatte. Herzog war der Leiter einer Mannschaft aus französischen Bergsteigern, die im Frühjahr 1950 mit dem Ziel in den nepalesischen Himalaja reiste, die erste Gruppe zu sein, die einen der vierzehn Achttausender der Welt bestieg.

Nach einem mühseligen Monat der Gebietserkundung unter dem Zeitdruck des nahenden Monsuns gelangte das französische Team schließlich in das Zentrum des Annapurna-Massivs, eine entlegene Welt aus Fels und Eis, die von den höchsten Bergen der Welt wie von einem Ring umschlossen ist. »Der Talkessel, in dem wir uns befinden, ist völlig unerschlossen: Noch nie hat ein Mensch die Berge ringsumher gesehen«, schrieb Herzog.

Kein einziges Tier, keine Pflanze gedeiht hier. Im reinen Licht des Morgens erhöht das Fehlen jedes Lebens, die Vereinsamung der Natur, nur unsere innere Kraft. Wer mag die Erhebung verstehen, die wir aus diesem Nichtsein schöpfen, während sich die Menschen an der üppigen Mannigfaltigkeit der lebendigen Natur begeistern?

Langsam kam die Mannschaft am Berg immer höher, indem sie nach und nach Hochlager errichtete. Die Höhe, die extreme Kälte und die schweren Lasten begannen, ihren Tribut zu fordern. Aber je schwächer Herzog körperlich wurde, desto stärker wurde seine Überzeugung, dass der Gipfel erreichbar sei. Am 3. Juni schließlich verließen Herzog und der Bergführer Louis Lachenal aus Chamonix das am höchsten gelegene Lager V, um zu versuchen, den Gipfel der Annapurna zu erreichen.

Der Schlussanstieg des Berges verlief über eine lange, gebogene Eisrampe, die das Team »Sichelgletscher« getauft hatte, und über einen steilen Felsriegel bis zum Gipfel. Abgesehen von diesem Felsaufschwung bot die Route keine technischen Schwierigkeiten, und da Herzog und Lachenal froh darüber waren, Gewicht sparen zu können, ließen sie ihr Seil zurück.

Das Wetter war schön und wolkenlos, als sie von Lager V aufbrachen. Doch ein klarer Himmel verursacht die niedrigsten Temperaturen, und es war so kalt, dass beide Männer beim Höhersteigen spürten, wie ihre Füße erfroren. Bald war klar, dass sie entweder umkehren müssten oder Gefahr liefen, ernsthafte Erfrierungen davonzutragen. Sie setzten den Aufstieg fort.

In seinem Bericht beschreibt Herzog, wie er sich immer mehr von dem löst, was geschieht. Die reine, dünne Luft, die kristallene Schönheit der Berge und die seltsame Schmerzlosigkeit der Erfrierungen sorgten dafür, dass er in einen Zustand der dumpfen Gelassenheit geriet, die ihn unempfindlich machten gegenüber seinen schlimmer werdenden Erfrierungen.

Die Art, wie ich meinen Gefährten und meine Umgebung sehe, hat etwas Unwirkliches … Innerlich muss ich über unsere jämmerlichen Anstrengungen lächeln. Zugleich sehe ich mir bei all meinen Bewegungen von außen zu. Doch sie sind gar nicht mehr angestrengt, es ist, als wäre die Schwerkraft aufgehoben. Diese durchsichtigen, in höchster Reinheit sich darbietenden Formen sind nicht mehr der Berg, den ich ersteige. Es ist ein Berg, den ich träume.

Noch immer wie in Trance – und für die Schmerzen unerreichbar – suchten sich Herzog und Lachenal einen Weg durch den abschließenden Felsriegel und erreichten den Gipfel:

Lachenal stampft mit den Füßen auf: Er fühlt, dass sie erstarren. Ich auch. Aber ich achte kaum darauf. Der höchste Gipfel, den Menschen je bezwangen! Er liegt unter unseren Füßen! Vor meinem Geist zieht die Reihe unserer Vorgänger, der großen Pioniere des Himalaja, vorüber: Mummery, Mallory und Irvine, Bauer, Welzenbach, Tilman, Shipton … Wie viele sind tot, wie viele fanden in diesen Bergen ein Ende, wie sie es sich schöner nicht wünschen konnten? […] Mein Ende ist nahe, ich fühle es, aber es ist ein Ende, wie alle Bergsteiger es sich wünschen, im Einklang mit der Leidenschaft, die sie ihr Leben lang beseelt. Ich war den Bergen mit weit offenen Sinnen dankbar dafür, dass sie sich mir heute in ihrer ganzen Schönheit zeigen. Ich empfinde ihr Schweigen wie die Stille einer Kirche. Ich leide nicht und fühle nicht die geringste Bangigkeit.

Das Leiden und die Angst kamen später. Während Herzog über den Felsriegel abstieg, verlor er seine Handschuhe, und als er das Lager IV erreichte, war er kaum noch in der Lage zu gehen. Sowohl an seinen Füßen als auch seinen Händen hatte er schwerste Erfrierungen davongetragen. Während des verzweifelten Rückzugs über steiles Gelände hinab ins Basislager stürzte er und brach sich mehrere Knochen in seinen bereits fürchterlich zugerichteten Füßen. Als er sich abseilen musste, riss ihm das Seil die Haut in dicken Streifen von den Händen.

Sobald das Gelände flacher wurde, konnte Herzog getragen werden, und er wurde in einem Tragesack, in einem Korb, auf einem Schlitten und zuletzt auf einer Trage vom Berg heruntergebracht. Während des Rückmarschs waren seine Hände und Füße in Plastikfolie eingepackt, um sie vor weiteren Schäden zu schützen. Erreichten sie abends das Lager, spritzte ihm Expeditionsarzt Oudot das Betäubungsmittel Novocain, ferner Acetylcholin und Penizillin in die Arterien der Oberschenkel und Unterarme, indem er ihm die lange Nadel in die linke und die rechte Leiste und in seine Ellbogen stieß. Das war eine so schmerzhafte Erfahrung, dass Herzog darum bettelte, ihn sterben zu lassen. Im Tal angelangt, waren seine Füße schwarz und braun geworden; als sie Gorakpur erreichten und in Sicherheit waren, hatte Oudot ihm fast alle Zehen und Finger amputiert.

Ich las Annapurna in diesem Sommer drei Mal. Es leuchtete mir ein, dass Herzogs Entscheidung für den Gipfel richtig war, obwohl er sie teuer bezahlen musste. Was waren schon Zehen und Finger, da waren er und ich uns einig, im Vergleich dazu, auf diesen wenigen Quadratmetern Schnee gestanden zu haben? Selbst wenn er gestorben wäre, hätte es sich gelohnt. Das war die Lehre, die ich aus Herzogs Buch zog: Der schönste Tod ist der auf einem Gipfel – lieber Gott, bewahre mich vor einem Tod in den Tälern.

12 Jahre nachdem ich Annapurna zum ersten Mal gelesen hatte – 12 Jahre, in denen ich fast alle meine Ferien in den Bergen verbracht hatte –, stieß ich in einem Antiquariat in Schottland auf eine weitere Ausgabe. In dieser Nacht saß ich lange da und las es noch einmal durch, und es zog mich wieder in seinen Bann. Kurz darauf verabredete ich mich mit einem Kletterpartner, einem Freund aus dem Militärdienst mit dem Namen Toby Till, und buchte Flüge für eine Woche in den Alpen.

Wir kamen Anfang Juni in Zermatt an und hofften, das Matterhorn noch klettern zu können, bevor im Sommer die Horden einfielen und die Route blockierten. Der Berg war jedoch noch in einen dicken Eispanzer gehüllt, ein Besteigungsversuch war uns zu gefährlich. So fuhren wir ins nächste Tal weiter, wo die Schneeschmelze schon weiter sein sollte. Wir hatten vor, hoch oben zu zelten und am nächsten Morgen das Lagginhorn über seinen leichten Südostgrat zu besteigen. Ich dachte kurz darüber nach, dass das Lagginhorn mit 4 010 Metern fast genau halb so hoch ist wie die Annapurna.

In der Nacht schneite es. Ich lag wach und lauschte dem Geräusch der schweren Schneeflocken, die auf das Überzelt fielen. Sie verklumpten und bildeten dunkle Schattenkontinente auf dem Stoff, bis diese für die abschüssige Zeltbahn zu schwer wurden und mit einem leisen Zischen auf den Boden hinabrutschten. In den frühen Morgenstunden hörte es auf zu schneien, aber als wir morgens um 6 Uhr den Reißverschluss des Eingangs öffneten, schimmerte ein Unheil verkündender gelblicher Lichtschein wie ein Sturmbote durch die Wolken. Es war uns nicht ganz geheuer, als wir in Richtung Grat aufbrachen.

Als wir den Grat betreten hatten, stellte er sich als schwieriger heraus, als er von unten ausgesehen hatte. Das Problem war die etwa ein Meter tiefe Altschneeschicht auf den Felsen, die noch einmal von 15 Zentimeter Neuschnee bedeckt war. Die Schichten hatten sich nicht verbunden, der Neuschnee war feucht und schwer. Faulschnee ist entweder körnig wie Zucker oder er bildet einzelne Becherkristalle – egal, um welche Form es sich handelt, er erzeugt immer instabile Schichten in der Schneedecke.

Matterhorn

Anstatt einfach von Fels zu Fels zu klettern, mussten wir uns durch den Schnee wühlen und konnten nie sicher sein, ob wir beim nächsten Schritt auf Stein oder ins Leere treten würden. Es gab auch keine Spuren, denen wir hätten folgen können: Offensichtlich war seit dem letzten Sommer niemand mehr auf dem Grat gewesen. Und außerdem war es kalt, schneidend kalt. Wenn mir die Nase lief, froren die Rinnsale sofort auf meinem Gesicht fest. Der Wind ließ meine Augen tränen, und die Wimpern meines rechten Auges froren zusammen. Ich musste sie voneinander trennen, indem ich mit meinen Fingern die Lider auseinanderzog.

Nach zwei Stunden Arbeit näherten wir uns dem Gipfel, doch der Grat wurde steiler und wir kamen daher noch langsamer vorwärts. Ich spürte die Kälte bis in die Knochen. Ich hatte auch den Eindruck, dass mein Gehirn langsamer und weniger präzise arbeitete, so als ob die Kälte meine Gedanken eingefroren und zähflüssig gemacht hätte. Natürlich hätten wir umkehren können. Doch wir gingen weiter.

Die letzten 15 Meter zum Gipfel waren wirklich sehr steil und führten durch tiefen, unverfestigten Schnee. Ich hielt an, um die Lage zu beurteilen. Es sah aus, als könnte der Berg jeden Augenblick den ganzen Schnee abwerfen, so wie man sich eines Mantels entledigt. Hin und wieder glitten kleinere Schneerutsche an mir vorbei. Ich hörte das Geräusch von fallenden Steinen aus der Ostwand des Berges.

Ich hatte die Spitzen meiner Schuhe in den Schnee gerammt, vor mir baute sich der steile Hang auf. Ich bog meinen Kopf nach hinten und schaute zum Himmel hinauf. Wolken rasten über den Gipfel, und einen Moment lang schien der Berg langsam auf mich herabzustürzen.

Ich drehte mich um und rief zu Toby, der ein paar Meter unter mir stand, hinab: »Sollen wir weitergehen? Mir gefällt das hier nicht. Das Ganze kann jederzeit ins Rutschen kommen.«

Unterhalb von Toby verengte sich der Hang zu einer Rinne, die auf den Steilabbruch an der Südseite des Grates zulief. Wenn ich ausrutschte oder der Schnee unter mir nachgab, würde ich an Toby vorbei rutschen, ihn aus dem Stand reißen, und dann würden wir Hunderte von Metern im freien Fall auf den Gletscher hinabstürzen.

»Natürlich gehen wir weiter, Rob, klar!«, rief Toby zurück.

»Gut.«

Ich hatte nur ein Eisgerät dabei, aber der Hang war so steil, dass zwei angebracht gewesen wären. Improvisation war gefragt. Ich nahm den Pickel in die linke Hand und machte die gekrümmten Finger der rechten Hand so steif wie möglich. Ich würde versuchen, sie in den Schnee zu rammen und wie eine Eishaue einzusetzen, um Halt zu bekommen. Nervös ging ich los.

Der Schnee hielt, der Behelfspickel bewährte sich, und plötzlich standen wir auf einem Gipfel von der Größe eines Küchentisches und klammerten uns an die aus dem Schnee ragenden Eisenstangen des Gipfelkreuzes, starr vor Angst und begeistert zugleich. Rings um uns gähnte der Abgrund. Es war, als balancierten wir auf der Spitze des Eiffelturmes. Die Wolken hatten sich verzogen, und gleißend weißes Licht hatte die Düsternis des frühen Morgens verdrängt. Ich entdeckte den gelben Punkt unseres Zeltes Hunderte von Metern unter uns. Aus dieser Höhe betrachtet löste sich der Gletscher, den wir am Tag vorher überquert hatten, um zum Fuß des Grates zu kommen, in ein Muster aus flachen, bleichen Wellen auf. Ich sah Dutzende kleine Schmelzwasserseen, die sich in den Vertiefungen zwischen den Wellen gebildet hatten und die im Sonnenlicht wie Spiegel blinkten. Ihre Bläue war atemberaubend. Im Westen ergoss sich das Licht der aufgehenden Sonne über die Flanken der Mischabelgruppe. Der eisige Wind peitschte gegen meine Wangen, bis sie gefühllos wurden, und drang kalt durch die kleinsten Öffnungen meiner Bekleidung.

Ich blickte auf meine Hände. Ich hatte während des ganzen Aufstiegs dünne Handschuhe getragen, aber nachdem ich die Hand immer wieder in den harten Schnee gerammt hatte, waren drei Fingerspitzen am rechten Handschuh aufgerissen. Diese Finger spürte ich nicht mehr. Eigentlich spürte ich die ganze Hand nicht mehr, wie ich seltsamerweise ohne jede Spur von Beunruhigung feststellte. Ich hielt die Hand vor meine tränenden Augen. Die Fingerkuppen, die der eisigen Luft ausgesetzt gewesen waren, hatten eine wächserne gelbliche Farbe angenommen und wirkten durchsichtig wie alter Käse.

Ich hatte keine Ersatzhandschuhe dabei. Aber es blieb sowieso keine Zeit, sich darüber zu sorgen, denn der Schnee, der beim Aufstieg unser Gewicht gerade noch gehalten hatte, wurde bestimmt schon von der Morgensonne aufgeweicht. Wir mussten so schnell wie möglich hinunter.

Beim Abstieg kamen wir rasch und effizient voran, bis wir schließlich auf ein letztes Hindernis stießen. Es war eine Schneebrücke, ein schmaler, leicht durchhängender Schneegrat von etwa 9 Meter Länge, der sich wie ein zum Trocknen aufgehängtes Laken zwischen zwei Felsnadeln spannte. Er war viel zu scharf und zu zerbrechlich, um direkt auf ihm zu queren, aber es gab auch keine Möglichkeit, ihn zu umgehen. Wir mussten also an der Flanke des Grates entlangqueren, so wie wir es beim Aufstieg schon getan hatten, und würden dabei ein ungleich größeres Risiko eingehen, dass das Gebilde zusammenbricht und uns mit in die Tiefe reißt.

Toby begann, sich einen kleinen Sitzplatz in den weichen Schnee zu treten.

»Gehe ich angesichts deiner Bemühungen richtig davon aus, dass ich vorgehen soll?«, fragte ich ihn.

»Ja, bitte, das wäre großartig!«

Ich stieg vorsichtig ein und schlug die Steigeisen in die fast senkrechte Flanke des Grates, während sich das Seil zwischen Toby und mir waagrecht spannte. Wo immer ich meinen Fuß auch hinsetzte, der Schnee rutschte wie nasser Zucker mit einem Zischen weg. Da bin ich nun, dachte ich mir, stehe in einer fast senkrechten Wand aus matschigem Schnee und quere sie seitlich wie eine Krabbe, mit Frostschäden an drei Fingern und nur einem Eisgerät. Ich verfluchte Maurice Herzog. Dann schaute ich hinunter.

Zwischen meinen Beinen blickte ich ins Nichts. Als ich wieder ein Steigeisen in den Schnee stieß, löste sich unter meinem Fuß ein großer Brocken, stürzte, sich mehrmals überschlagend, hinab in Richtung Gletscher und zerfiel. Ich hing an der Flanke, beide Arme nach oben gestreckt, und sah ihm nach. In meinem Hintern spürte ich ein Prickeln, das sich nach vorn in die Leisten und zu den Oberschenkeln ausbreitete. Bald war mein gesamter Unterleib nur noch ein summender, wimmelnder Schwarm der Angst. Der Abgrund unter mir wirkte riesig und bösartig, so als ob er mich einsaugen und in seine Leere mitreißen wollte.

Nur ein Eisgerät – warum hatte ich nur eines mitgenommen? Wieder benutzte ich meine rechte Hand, die mit den wächsernen Fingern, um sie in den Schnee zu stoßen. Die Finger schmerzten nicht, das war hilfreich. So stieg ich in einem regelmäßigen Rhythmus weiter: Schritt, Schritt, greifen, greifen, fluchen. Schritt, Schritt, greifen, greifen, fluchen.

Natürlich schafften wir es – andernfalls würde ich dies nicht schreiben können –, und als wir dann, unsere Rucksäcke als Schlitten benutzend, über die restlichen Hänge zu unserem Zelt hinabfuhren, jauchzten wir vor Freude und Erleichterung, dass wir es bis zum Gipfel und wieder zurück geschafft hatten.

Als ich zwei Stunden später auf einem Felsblock neben dem Zelt saß, schaute ich meine Finger mit müdem Desinteresse an. Es war doch noch ein schöner Tag geworden, warm und windstill, und die Landschaft erstrahlte im klaren gleichmäßigen Sonnenlicht großer Höhe. Geräusche waren in dieser dünnen Luft weithin hörbar, und ich vernahm das Klimpern und Reden der Bergsteiger, die nicht ganz einen Kilometer entfernt vom Weissmies abstiegen. Meine rechte Hand fühlte sich nicht so recht an, als sei sie ein Teil von mir. Ich war dann doch irgendwie erleichtert festzustellen, dass nur die Kuppen meiner drei Finger betroffen waren, und das nicht einmal besorgniserregend tief. Als ich mit ihnen gegen den Felsen klopfte, war ein harter, hohler Ton zu hören, wie wenn Holz gegen Metall schlägt. Ich holte mein Taschenmesser heraus und begann sie zu schälen. Auf dem flachen grauen Felsen zwischen meinen Knien wuchs ein Häufchen kleiner Hautfetzen. Schließlich war ich auf der rosa Haut angelangt, und meine Fingerspitzen schmerzten bei jedem Ansetzen des Messers. Den Scheiterhaufen meiner Hautschichten verbrannte ich in der orangefarbenen Flamme eines Feuerzeugs. Sie verschwanden knisternd und begleitet vom Geruch verkohlten Fleisches.

Vor drei Jahrhunderten hätte man es noch für Wahnsinn gehalten, auf einen Berg zu steigen und dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen. Damals konnte sich kaum jemand vorstellen, dass eine wilde Landschaft irgendeinen Reiz ausüben könne. Im Denken des 17. und frühen 18. Jahrhunderts wurde eine Landschaft vor allem danach beurteilt, wie fruchtbar sie war. Wiesen, Obstgärten, Weiden, ertragreiche Ackerböden – das waren ihre idealen Bestandteile. Verlockend war damals also die gezähmte, urbar gemachte Natur, eine Landschaft, der mit Pflug, Hecke und Graben eine menschliche Ordnung aufgezwungen wurde. Noch 1791 schrieb der Autor und Landschaftsmaler William Gilpin, »die Mehrheit der Menschen« würde die Wildnis nicht schätzen. »Es gibt kaum jemanden, der das geschäftige Treiben des Ackerbaus nicht den größten Werken der rauen Natur vorzieht.« Berge, die wildesten Werke der Natur, waren nicht nur für die Landwirtschaft unbrauchbar, sondern auch in ästhetischer Hinsicht abstoßend: Man hielt ihre zerklüfteten, gewaltigen Umrisse für etwas, das den natürlichen Gleichmut der Seele störte. Die höflicheren Menschen des 17. Jahrhunderts bezeichneten die Berge missbilligend als »Wüsten«; sie wurden aber auch als »Furunkel«, »Warzen«, »Geschwulste« und »Wucherungen auf dem Antlitz der Erde« abgewertet oder sogar, von den lippenähnlichen Graten und den vaginalen Talfurchen inspiriert, als »Scham der Natur« bezeichnet.