Buch lesen: "Fast am Ziel"

1

2

Ich selbst fand mich nie sehr quer und sehr queer. Ich fuhr immer auf der richtigen Seite. Die anderen fuhren falsch.

Rafał ist mein Koch, Chauffeur, Garderobier, Masseur, Apotheker, Aufmunterer, Begleiter – tagsüber.

Silke ist immer auffallend, nie ausfallend. Wir kennen uns bereits seit 1971, als wir beide international für die ‚Deutsche Grammophon‘ arbeiteten. Später hat Silke Pop gemacht und dabei die Welt gesehen, geheiratet und sogar Holländisch gelernt, bis sie nach Hamburg zu-rückkehrte. Jetzt organisiert sie mich und mein Leben.

3

Roland und ich haben seit 1976 fünfzehn Jahre lang zusammengelebt. Dann starb er. Die Beziehung war oft schwierig, immer wichtig und der Mittelpunkt meiner Welt.

Pali war meine erste große Liebe, die als Freundschaft bis zu seinem Tod erhalten blieb.

Harald war mein Freund seit der Schulzeit. Wir waren immer sehr philosophisch und sehr albern miteinander. In meinem späteren Freundeskreis wurde seine Heterosexualität bestaunt und bezweifelt.

4Mein Vater war ehrgeizig und charmant. In dieser Kombination erreichte er seine Ziele und konnte auf ein gelungenes Leben zurückblicken. „Aber nochmal würde ich das nicht wollen!“, sagte er. Der Weg war nicht das Ziel gewesen, sondern steinig.

Meine Mutter hatte At-titüde. „Wenn sie den Raum betritt, passiert etwas“, sagte Pali. Meinen Eltern verdanke ich mein Bewusstsein und mein Auftreten. Das machte mich ungeeignet für die Revolution.

Guntrams zweitjüngster Bruder nahm das Leben leicht. Das wurde im Alter immer schwieriger.

Der Zweitälteste nahm das Leben schwer. Deshalb schaffte er es nicht bis ins Alter.

5Maria Rinke, geborene Elshorst, war Tochter eines Brauereibesitzers und eine gute Partie, zunächst. Nach Krieg und Inflation war die Party vorbei. Da hatte sie einen pensionierten Offizier und ihre vier Söhne von ihm durchzubringen. Ein zermürbendes Schicksal.

Reinhold Rinke konnte Militär und sonst gar nichts. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Mitgift aufgebraucht und er sollte seine Familie selbst ernähren. Eine Zumutung!

6

6

Achim, der älteste Bru-der meines Vaters wäre der einzige Sohn, den sein Vater geliebt hätte, sagte mein Vater.

7

PROLOG

Es gibt einen Intelligenztest: Futter liegt hinter einer kurzen Glaswand. Die meisten Tiere stoßen mit der Schnauze immer wieder gegen die Wand, statt um sie herum zu laufen. Nur wenige Arten erkennen, dass sie einen Umweg machen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Einsichtiges Verhalten setzt die Fähigkeit voraus, in ungewohnten Situationen durch Umwege zum Erfolg zu kommen.

Wer die kerzengerade Strecke sucht, wer in Gedanken und Gefühlen Abschweifungen sieht, wer Erinnerungen als Ballast empfindet, der sollte einen anderen Reiseführer wählen. Hier läuft das so: Der Weg ist die Richtung. Der Umweg ist das Ziel.

8

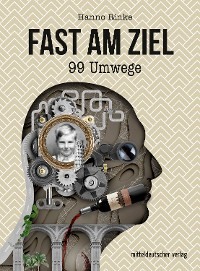

Originale Bilder: ©skydie/shutterstock.com, ©guentermanaus/shutterstock.com, Montage: ALEKS & SHANTU

9

UNWEG STATT UMWEG

UMWEG #1

MONTAG, 23. MAI 2016

In Hamburg im Winter kann man sich am Bildschirm wunderbar Versprechungen zusammenschustern, deren Einlösung durch die Wirklichkeit noch keine handfeste Bedrohung darzustellen scheint. Und so wurde an einem nebligen Februar-Sonntag – sonntags bin ich immer allein – aus dem angedachten Ausflug nach Kroatien gegen Mittag ein etwas längerer Ausflug und schließlich gegen Abend das Gebilde, das meiner ausufernden Fantasie angemessen ist.

10Am Montag, dem 23. Mai musste das Vorhaben mit derselben tapferen Ängstlichkeit angegangen werden wie ein Sonntagsbraten, den man, schon leicht beduselt, aus dem Rohr zieht, ohne sicher zu sein, ob er noch roh ist oder schon vertrocknet. Die erste Abweichung von meinem Plan, von Triest aus ein bisschen den Balkan zu erkunden, hatte schon recht viel weiter nördlich eingesetzt: Ich wollte über Berlin fahren. Die Entwicklung meiner Geburtsstadt liegt mir sehr am Herzen. Wenn ich merke, dass ich sehen möchte, wie es dort weitergeht, rechne ich mir das immer als eine Art von Interesse an. Das macht mich stolz. Interesse hält vom Selbstmord ab. Allerdings führt es leicht dazu, nicht sterben zu wollen, was einen bei Durchfall sofort an Darmkrebs denken lässt – bei Verstopfung natürlich auch. So ein Sonntagnachmittag ist lang, und da hatte ich gedacht: Die Autobahnstrecke nach Berlin ist langweilig. Was liegt denn da wohl am Wegesrand? Wenn ich mit meinen Eltern in den Fünfziger-, Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts durch die gruselige DDR nach Berlin gefahren war, kamen wir immer am abgewrackten Schloss in Ludwigslust vorbei. Anhalten durfte man nicht. Meine verstohlene Neugier, das Gemäuer betreffend, befriedigte ich bald nach dem Fall der Mauer und ließ auch meine Eltern an der Möglichkeit teilhaben, auf der Chaussee anzuhalten, um die Stallungen zu betrachten. Früher hätte ich das Zuchthaus in Bautzen riskiert, glaubte ich. Sogar meinen Reisebegleitern Silke und Rafał war die Anlage geläufig, weil wir sie, meinem Wunsch entsprechend, auf einer Rückreise von Berlin im vorigen Frühjahr angesteuert hatten. Der Ausflug ist allerdings in unserer Erinnerung etwas umwölkt, weil kurz hinter Ludwigslust das Auto zu stottern anfing und Rafał in der Fernfahrerkneipe, in der wir auf den Abschleppwagen warteten, leicht hibbelig sein Erfrischungsgetränk über Silkes Lederrock kippte. Da musste ich mir dieses Mal schon etwas anderes einfallen lassen und tat das auch: Mecklenburg und Mercedes hatten versagt. Mit dem neuen Daimler würden wir gleich weiterfahren nach Preußen, Friedrichs Preußen.

Ein glücklicher Mensch, na ja, wer war das schon? Der ‚Alte Fritz‘ jedenfalls war es bestimmt nicht: in seiner Jugend vom Vater niedergemacht, im Alter von seinem Freund Voltaire verspottet. Hätte er nur Flötenkonzerte geschrieben und keine Schlesischen Kriege geführt, dann wäre ihm die kurze Unsterblichkeit versagt geblieben. Was weiß ein U-Bahn-Fahrer zwischen Potsdamer und Alexanderplatz über ihn? Was geht er die türkischen oder friesischen 11Deutschen heute an? Wie viel wurde seit viertausend Jahren für ‚Ruhm‘ getan, und wie wenig blieb von ihm übrig? Frühere Wichtigtuer konnten in der offenbar tröstlichen Hoffnung auf Ruhm ins Mausoleum oder ins Flussbett fallen. Heute hat niemand große Chancen, der sein Quäntchen Prominenz nicht auskostet, solange er noch Schlagzeilen macht. Friedrich, so schätze ich ihn ein, wollte nicht berühmt werden, sondern das Richtige tun. Und weil er nicht religiös war, ist seine Hingabe, wenn nicht bewundernswerter, dann doch zumindest erstaunlicher. Ob sein Charakter heute in den Berliner Schwulenclubs verlottert wäre? Unmöglichkeiten sind gute Vorsichtsmaßnahmen. Wer kein T-Shirt hat, kann es nicht einsauen. Den Genius Loci des leichtlebigen Prinzen wollte ich sehen, das Sanssouci des verbitterten Alten kenne ich ja.

Schloss Rheinsberg liegt für jemanden, der seine Reisegefährten im vergangenen Jahr von Prag nach Wien über Karlsbad geführt hat (250 km Umweg, vier Stunden) eigentlich fast direkt an der Strecke Hamburg – Berlin. Wenn man die langweilige Autobahn bei ‚Herzsprung‘ (netter Name, nicht?) verlässt, fährt man beschauliche Landstraßen entlang; die hohen Chausseebäume lassen an Kutschfahrten denken. Nach einer Weile sind sich Navidame und Straßenschild einig, dass es nach Rheinsberg links lang geht. Allerdings ist das Wort ‚Rheinsberg‘ durchgestrichen, und die Linie darunter auch. Wir zögern ein wenig. Eine Umleitung ist nicht angezeigt. Also fahren wir weiter durch den warmen Frühlingstag. Der Himmel ist blau, der Raps gerade noch gelb, und von Zeit zu Zeit macht uns ein Schild darauf aufmerksam, dass es hier nach durchgestrichen Rheinsberg geht. Kleine, verwaiste Orte weisen weniger auf das Schloss als auf das Durchgestrichen hin, und es fallen einem ja auch gleich diese B-Movies ein, in denen ein gestrandeter Hauptdarsteller in eine Gegend mit menschenlosen Plätzen kommt. Als Zuschauer kann man nur geduldig abwarten, ob ein Atomversuch schiefgegangen ist oder zehn Meter dicke Spinnen aus einem Versuchslabor entkommen sind. Für uns Beteiligte war an der Stelle Schluss, an der die Straße aufhörte. Der Verlauf des Sandes ließ ahnen, dass sie vielleicht irgendwann dort mal wieder weitergehen würde. Einen Hinweis darauf oder gar einen Arbeiter gab es nicht. Dafür erschien dann aber doch eine Person mit Fahrrad. Dabei erkundigte ich mich bei ihr, wie man denn wohl nach Rheinsberg käme.

Das war gar nicht so schwer. Man musste ein Stück Gehweg nehmen, dann rechts 12abbiegen, dann links durch den Wald, dann wieder rechts und so lange weiterfahren, bis man wieder auf der Straße war, auf der Rheinsberg-Seite. Es war allerdings Sperrgebiet und strikt verboten. Der hilfreiche Brandenburger, dem altersmäßig noch die DDR geläufig war, gab uns den Rat: „Sie dürfen sich aber nicht erwischen lassen!“ Ich hasse es, wenn jemand mich verabschiedet mit den Worten: „Pass auf dich auf!“ Ich weiß dann nie so recht, wie ich mich verhalten soll. Betrifft das meine Brieftasche oder meine Unschuld? Und nun? Sich mit einem voll beladenen Großwagen nicht erwischen zu lassen, ist etwas weniger einfach als unter einem Maschendraht durchzuschlüpfen. Rafał tat das einzig Richtige: Er fuhr los. Dass wir hier nicht die Ersten waren, merkten wir daran, dass am Waldrand überall Schilder mahnten: Das Betreten war nicht bloß verboten – es herrsche Lebensgefahr, stand da. Die konnte unmöglich von ein paar versprengten Sowjet- oder DDR-Soldaten ausgehen. Es waren diese Zehnmeterspinnen aus dem B-Movie. Ich war wirklich dankbar, dass ich ausnahmsweise nicht aufs Klo musste, und eine unendliche Viertelstunde später waren wir auf der Landstraße. Rheinsberg war auch nicht mehr weit. Verblüffend war nur, wie viele donnernde Lastwagen den verschwiegenen Ort gefunden hatten.

Hanno und Birgit (1967 im Partykeller)

Roland und Hanno (1976 in Berlin)

13Ich wurde vor dem Schloss ausgesetzt, Silke und Rafał sahen sich nach einem Parkplatz um, den sie am anderen Ende der Grünanlage fanden, so nahe, dass selbst ich die Strecke nachher bewältigte. Erstmal aber wurde das Bauwerk besichtigt, von außen zumindest. Es war Montag, also geschlossen. War mir recht. So konnte ich mir ausmalen, wie der winzige, mädchenhafte König da entlangflaniert ist; es gab recht wenige Besucher; das Wasser war spiegelglatt, und die Schwäne machten lange Hälse.

Silke hatte schon vor Wochen meine lange Hotel- und Restaurantliste abgearbeitet, und so wurden wir im ‚Ratskeller‘ bereits erwartet, natürlich als Einzige, die reserviert hatten. Das war auch gut so, denn sonst hätten wir keinen Tisch im Schatten bekommen. Gäbe es Google nicht, hätte ich den ‚Ratskeller‘ für eine dunkle Höhle gehalten; so aber wusste ich, dass die weiträumige Terrasse, nur durch ein bisschen bebaumtes Grün vom Schloss getrennt, vor dem historischen Gasthaus mit einer ansehnlichen Speisekarte aufwartet. Sehr freundliche Bedienung, sehr schöner Blick, na ja, und sehr viele LKW. Es erhob sich die Frage, ob Schloss Rheinsberg unmittelbar an der Tanklasterstrecke Berlin – Rostock – Stockholm liegt, sie blieb aber unbeantwortet. Wir dagegen wurden von unserer Navifrau sehr merkwürdig und unter strikter Autobahn-Vermeidung geleitet. Ein märkischer Flecken nach dem anderen zeigte uns leicht angeberisch seinen Dorfplatz und seinen Friedhof. Dann kamen wir nach Oranienburg, wo ich meine Mitreisenden auf das KZ Sachsenhausen aufmerksam machte. Schon im vorigen Jahr hatten sie Theresienstadt ausgelassen und so fuhren wir weiter nach Berlin zu unserem Hotel ‚Dude‘. Das ‚Dude‘ liegt so gerade eben noch in Mitte, fast schon Kreuzberg, am letzten Zipfel der Köpenicker Straße, die dann südöstlich verläuft und sehr lärmig wird. Man wird im ‚Dude‘ nett behandelt und kann dort schlafen, wenn man Zimmer zur Straße hat. Auf der Hofseite entsteht ein Komplex, groß wie der Hauptbahnhof, und die Bauarbeiten beginnen zu einer Zeit, zu der ich mir ein Aufwachen selbst im Traum nicht vorstellen kann.

Zum Abendessen waren wir mit Birgit verabredet. Mit ihr war ich 1966 bis 1971 befreundet; dann verließen wir beide Hamburg in unterschiedlicher Richtung. Seit ein paar Jahren treffen wir uns wieder in Berlin. Auf dem Kopf und im Herzen ist sie ganz rot, mit der Zunge sehr schnell und mit dem Vater ihrer zwei Söhne auseinander. Birgit kam pünktlich und schlug gleich vor, mit 14ihrem Auto zu fahren, was es Rafał, der ja heute schon einiges an Strecke hinter sich gebracht hatte, gestattete, aus dem Seitenfenster zu sehen und sich auf hinreichend Weißwein zu freuen.

‚Die weiße Villa‘ war auch mit Navi nicht leicht zu finden und etwas verkramter, als ich sie mir vom Bildschirm her vorgestellt hatte. Der – konnte man den Empfangschef nennen? – schien mir halbwegs routiniert zu überspielen, dass ihm Silkes Reservierung nicht sehr bekannt vorkam. Aber er führte uns auf die Terrasse, zwei Tische wurden zusammengerückt; es war heiß, und der Müggelsee lag völlig entspannt zu unseren Füßen. Das Verhältnis von lebhaften Gästen zu angestrengtem Personal war nicht besonders arbeitnehmerfreundlich, was aber nach meinen Erfahrungen schon zu DDR-Zeiten so gewesen war; bloß, dass sich die Kellner inzwischen nicht mehr trauen, unangenehm zu sein: eine wesentliche Errungenschaft des Kapitalismus.

Bei ‚TripAdvisor‘ las ich erst am nächsten Tag: „Es ist eine Katastrophe! Habe am 05.05. von 14:15 Uhr bis 15:20 Uhr mit Familie auf das Essen gewartet. Das Essen meiner Ehefrau war völlig ungewürzt. Keiner der Kellner kam auf die Idee, uns neue Getränke zu bringen. Schlechter geht es nicht!!“ So schlimm fand ich es nicht, obwohl wir ab 20:15 Uhr etwas länger als 65 Minuten warten mussten, aber ich liebe es ja, nicht zu essen. Mich hätte das Urteil, wenn ich es eher gekannt hätte, wohl sowieso nicht abgeschreckt, wenngleich ich auf Fades allergisch reagiere. Wichtig war mir für uns, möglichst hübsch am Müggelsee zu sitzen, und das taten wir.

Mit Roland war ich 1977 am Müggelsee gewesen. Rolands Großvater wohnte dort. Wir lebten seit einem Jahr und vier Monaten zusammen. Ich hatte Aufnahmen in der Philharmonie; im Mai ist Berlin, Duisburg aber auch, schöner, als es im November gewesen war, als wir uns gleich neben dem Ku’damm kennengelernt hatten; und wir nutzten den freien Sonntag, um vom ‚Kempinski‘ im Westen zu Rolands Verwandtschaft ‚drüben‘ zu fahren. Ostzone und Gespensterbahn, das waren neben Walt Disneys Schnewittchen-Hexe die Sensationen meiner Kindheit gewesen. Auf zwei und drei verzichtete ich 1977 bereits, aber der Müggelsee – viel weniger rausgeputzt als der Wannsee im Westen und irgendwie rührend. Ich habe bei meinen jährlichen Besuchen in Büros, Privathaushalten, Clubs und Lokalen der DDR nicht ein einziges Mal eine Kulisse erlebt, die nicht spießig war.

15Neununddreißig Jahre später, jetzt im März, fuhr ich mit Silke und Rafał wieder an den Müggelsee, als wir wegen einer Veranstaltung in Berlin übernachteten. Es war kalt und das dunkle Wasser etwas unwirsch. Ein womöglich ungerechter Eindruck, der jetzt ausgeglichen werden sollte. Birgit redete engagiert wie immer, und unsere Meinungen wichen nicht störend voneinander ab, während der Wein dank Kühler nicht warm wurde. Das Wetter gab sich da interessanter, und viele Gäste drängten zum Aufbruch, was das Eintreffen unserer Speisen, nachdem die Bezahlvorgänge im Griff waren, deutlich beschleunigte. Blitze über einem See sind ein gern gesehenes Schauspiel. Wenn das Schlafzimmer um die Ecke ist, macht es noch mehr Spaß. Aber wir erreichten auch so trockenen Fußes Birgits Auto, nicht allerdings unsere Hoteltür. Über Hochhäusern, von denen ich immer vermute, dass sie ‚Hellersdorf‘ heißen, konnten die Wolken das Wasser nicht mehr halten. Beide Scheibenwischer erlebten eine gewaltige Herausforderung. Birgit blieb vor dem ‚Dude‘ im Wagen sitzen; wir konnten das nicht.

16

Originale Bilder: ©UbjsP/shutterstock.com, ©akepong srichaichana/shutterstock.com, Montage: ALEKS & SHANTU

17

INS WASSER GEFALLEN

UMWEG #2

DIENSTAG, 24. MAI 2016

Am nächsten Vormittag waren wir im Wedding. Bei Aleks & Shantu in der Müllerstraße. Dort lernte ich Tobi kennen, der seither meine Homepage betreut und sich ausdenken muss, wie das hier ins Netz gelangt.

18Bei der Bebilderung versuche ich zu helfen, soweit mein Archiv und Rafałs Smartphone-Bilder das zulassen. Dann ging es weiter westwärts, zu meinen ehemaligen Wirkungsstätten. Am Ku’damm wird zurzeit nicht ganz so viel Staub aufgewirbelt wie im Osten, aber das Westberlin meiner Kindheit ist kaum noch zu sehen, zumal es überwiegend aus Ruinen bestand. Ich hatte das ‚New York‘ am Olivaer Platz ausgesucht, das nun dort firmierte, wo es früher mexikanisch zugegangen war. Es war neu und chic und cool und kühl, und wenn es nicht geregnet hätte, hätte man draußen auf Leute und Platanen gucken können.

Am Nachmittag wohnte ich mein Hotelzimmer ab und las ‚Spiegel‘, damit ich eine Ausrede hatte, um nicht schreiben zu müssen. Die Ausrede hat gut gehalten. Bis auf ein paar Notizen habe ich erst gestern angefangen, den Reisebericht anzugehen: sieben Wochen! Die Nervenstärke hat nicht jeder. Silke und Rafał nutzten derweil die Fuhrunternehmen von Berlin, um shoppen zu gehen. Dabei braucht man, glaube ich, nicht mal etwas zu kaufen. Früher hieß das ‚Schaufensterbummel‘; aber das sagt man wohl nicht mehr.

Meine Idee, am frühen Abend auf dem Leipziger Platz zu sitzen und zu erleben, was sechzehn Jahre nach Abriss der Mauer aus dem geschichtsträchtigen Platz geworden ist, fiel ins Wasser. Also gingen wir gleich nach nebenan zu ‚Peppone‘, nicht vor dem Restaurant auf der Piazza Lipsia, wie es mir vorgeschwebt hatte, sondern drinnen, hinten. Nikolaus war pünktlich wie immer. Er ist – man sagt, glaube ich, ‚Art Director‘ – jedenfalls ist er Grafiker, und er gestaltet Hüllen von CDs und Logos von Filmen für meine Veröffentlichungslosigkeiten.

Die Lage des Lokals und die ‚TripAdvisor‘-Kommentare hatten mich beflügelt: „OK, aber kleine Portionen – hohe Preise …“ „Unbedingt eine Vorspeise bestellen, denn nur eine Hauptspeise reicht nicht. Die schwarzen Gnocchis mit Scampis sind wirklich empfehlenswert, nur es hätten einige mehr sein können.“ „WLAN funktioniert nicht, weil es angeblich vor einigen Tagen Probleme gegeben hat. Hochpreisig, dafür kleine Speisekarte und nur eine Sorte Fassbier. Ziel ist anscheinend, dass man sich auf die Weinkarte konzentriert.“ Es war auch wirklich alles sehr gut, nur leider viel zu viel für mich.

19

TOTE OMA MIT SCHLOSSBLICK

UMWEG #3

MITTWOCH, 25. MAI 2016

Am Mittwoch war das Wetter auch nicht besser, aber wir wollten sowieso abreisen: nach Halle! Also nicht wirklich, aber es mal kurz ansehen, das wollte ich. Die beiden ältlichen Kommissare des Hallenser ‚Polizeiruf 110‘ (die ehemalige DDR-Antwort auf den ARD-‚Tatort‘) ziehe ich mir auch in den Wiederholungen masochistisch gern rein und rede mir ein: Das ist jetzt meine Altersklasse und mein Niveau, und dabei komme ich mir vor wie ein schwanzschlaffer Rentner, der sich nur noch zu gebisslosen Nutten traut.

Trotz der inzwischen als nicht mehr lauftüchtig pensionierten Kommissare gab sich Halle extrem behindertenphob. Ans Zentrum war einfach nicht ranzukommen. Erst nachdem Rafał, der Gott sei Dank eine Zuneigung zu Verbotenem hat, längere Zeit kerzengerade durch gesperrte Straßen gefahren war, erreichten wir eine unüberwindbare Sperre, vor der er anhielt. Meinen Behindertenausweis, der mich berechtigt, verbilligt mit der Hamburger Hochbahn zu fahren, legte er vor die Windschutzscheibe – ich fand, sie sah gleich aus wie die Schaufensterauslage für gehobenen Krüppelbedarf – dann liefen wir los: direkt auf den Marktplatz. Da war alles beieinander: die Kirchtürme, die Gemüsestände, das Händel-Denkmal und das ‚Rossini‘. Die vielen Reihen mit Caféhaus-Stühlen sahen sehr einladend aus, und wenn es nicht so kalt und regnerisch gewesen wäre, hätten wir bestimmt keinen Platz mehr bekommen. So aber saßen nur ein paar abgehärtete Damen mit Eisbechern beisammen und sahen genauso aus, wie ich mir das für die Provinz vorstelle. Dem Kellner blieb gar nichts anderes übrig, als uns zu bedienen. Rafał begleitete mich in den ersten Stock. An solchen Orten müssen Toiletten im Lokal immer gut versteckt sein, sonst geht da jeder hin. Der Blick von oben auf den Platz war noch viel imposanter als von unten, was nicht als Kritik an der regenabwehrenden Markise gemeint ist. Ober kredenzten, und ich wollte Silke mal beurteilen lassen, ob wir da nicht eindrucksvoller speisen würden als dort, wo ich es vorgesehen hatte.

20Silke kam zurück und sagte: „Nein“. Ich hätte es schon ahnen müssen, als ich oben die Papierservietten bemerkt hatte. Noch viel dankbarer war ich ihrem untrüglichen Urteil, nachdem ich dann bei ‚TripAdvisor‘ gelesen hatte: „Es gibt sich – laut maßlos aufgeblähter Karte – durchgehend italienisch, ohne mit der italienischen Küche Vertiefteres gemein zu haben. Mitteldeutscher geht es gar nicht. Selbst einfache Gerichte sind so unzulänglich zubereitet, dass man am liebsten davonliefe. Wenn man es nicht tut, dann wegen der – spätabendlich – fehlenden Konkurrenz oder aus nacktem Hunger. Selbst das Bier ist zu warm, der Wein wässrig und das Brot abgestanden.“ „Das alles geschieht im Rücken der Statue des größten Sohns der Stadt, des Komponisten Georg Friedrich Händel. Er kann so wenig dafür wie sein Kollege Rossini, der sich, jeder Zoll ein Gourmet, im Grabe umdrehen mag für den Missbrauch seines Namens.“ „Ich wohne seit Jahren in Deutschland, aber die Pizza bei Rossini war bei Weitem die schlimmste, die ich mal gegessen habe. Das Gleiche meinten auch alle meine Freunde.“

Rafał erkundigte sich bei einem Einheimischen, wie er wohl mit unserem Auto wieder wegkäme. Wenden und Rückwärtsfahren ging nicht. Der Hallenser wusste Rat: Die Barriere ließ sich vom Pfosten heben, man fährt auf den Marktplatz und in der nächsten Straße wieder raus. Silke half sogar jemand dabei, den Pfosten wieder zu befestigen. Erwischen lassen durfte man sich natürlich genauso wenig wie im Kriegerforst vor Rheinsberg. Gut, dass die ‚Polizeiruf‘-Kommissare in Rente sind.

Also machten wir uns doch auf den Weg zum vorbestellten ‚MoritzKunstCafé‘, das auf irgendeine Weise Teil der Moritzburg sein sollte. Es war nicht leicht, aber wir fanden die Burg aus dem 15. Jahrhundert, und weil das Wetter so schlecht war, sogar einen Parkplatz. Den Weg in den Innenhof schaffte ich zu Fuß. An Draußensitzen war nicht zu denken. Meine Träume von ‚Toter Oma‘ (einer anhaltinischen Spezialität) mit Schlossblick begrub ich schweren Herzens, und wir betraten etwas Mensaartiges, in dem noch zwei andere Personen saßen. Etwa zwanzig leere Resopaltische waren zu überblicken. Auf einem von ihnen stand ein ‚Reserviert‘-Schild: Das war wohl unserer.

In der Aufregung hatte ich meine weiße Mappe mit den Erläuterungen vergessen, die ich mir, bei Wikipedia ersammelt, für jeden Tag zurechtgelegt hatte. „Aber vielleicht geht es ja noch authentischer“, dachte ich, und fragte 21die Frau, die hinter der Vitrine mit aller- lei Essbarem hervorgekommen war, offenbar, um uns zu bedienen: „Wie ist die Moritzburg zu ihrem Namen gekommen?“ „Was?“ „Wer hat hier früher gelebt?“ „Also … früher war hier die FDJ drin, hab’ ich mal gehört.“ Nennt man das ‚bildungsfern‘? Rafał rannte zum Auto zurück und holte meine weiße Mappe. Nachdem wir alles Notwendige über Halle am eigenen Leibe erfahren zu haben meinten, verließen wir Anhalt und fuhren nach Sachsen. Leipzig erwartete nicht nur uns, sondern Unmengen von Katholiken in der Diaspora. Einen Katholikentag finde ich nicht viel schlimmer als ein Freundschaftsspiel im Weserstadion oder einen Urlaub im Zeltlager – Hauptsache, ich muss nicht dabei sein. In Leipzig waren alle Quartiere belegt, doch im ‚Fürstenhof‘ waren noch herrschaftliche Zimmer für uns zu haben gewesen, weil nicht alle Gläubigen so reich sind wie der Vatikan und mehr Rucksacktouristen als Kardinäle angereist waren.

Da ich mich selbst, unter ziemlichen Gewissensqualen, mit dreiundzwanzig vom Katholizismus getrennt habe, halte ich jeden, der schon vierundzwanzig ist und immer noch katholisch, für schwachsinnig. In der Mädler-Passage saßen wir vor der ‚Mephisto-Bar‘, also durchaus richtig; denn selbst Goethe hat dem Teufel viel süffigere Texte geschrieben als dem doofen Faust, der eigentlich wissen möchte, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, sich dann aber doch mit einer Minderjährigen zufriedengibt.

Als wir da so selbstzufrieden unsere Drinks zwischen Tischchen und Lippen balancierten, erklangen Stimmen. Einzelne Stimmen, die miteinander anschwollen, Menschen, die diese Töne erzeugten, eine Gruppe, die dicht neben uns Halt machte, und dann wurde aus den hochhimmlischen Sphärenklängen ein irdischer, wenn auch natürlich tiefreligiöser Gesang. Passanten blieben stehen und uns nichts anderes übrig, als zu lauschen. Solch Eifer ist nun mal ergreifend: Mitten in einer dem Konsum geweihten Passage dieses Manifest von Gläubigkeit. Dieses Vertrauen, diese Zuversicht! Gerührt stiegen wir hinab in ‚Auerbachs Keller‘. Wie gläubig haben auch die Hitlerjugend und die FDJ gesungen! Da lasse ich mich doch lieber von Mephisto führen.

Wir sonderten uns wie üblich ab und gingen nicht in den ‚Großen Keller‘, in dem ja schon Faust leicht angewidert war, und in dem der Teufel die dümmlichen Trinker verwirrte, sondern hatten im vornehmen kleinen ‚Goethe-Keller‘ reserviert, in dem das Essen 22teuer ist und die Kellnerin nicht nur Schüsseln tragen, sondern auch alles das über ihre Örtlichkeit berichten kann, was die Hallenser Bedienstete nicht über die Moritzburg weiß. Ich akzeptiere ja, dass es Menschen gibt, die sich nicht für ihre Umgebung und ihre Entstehungsgeschichte interessieren, aber wieso dürfen die dann wählen? Andererseits haben hochgebildete Professoren die Nazis unterstützt. Wissen macht nicht immer klug.

Wir hatten schöne Plätze, was kein Wunder war, denn die Preise sorgten für eine Auslese, die dem Lokal nur eine begrenzte Anzahl an Gästen bescherte. Neckisch wirbt der feudale Keller mit seinem Namenspatron: „Es wird wohl ein ewiges Geheimnis bleiben, welcher sein Stammplatz war. Somit darf sich heute jeder Gast an diesem sitzend wähnen.“ Ich verzichtete auf getrüffelten Sellerieschaum und rosa gebratenen Hirschrücken und aß ein Leipziger Allerlei, für das ein gut bestückter Marktstand leer gekauft sein musste. Jedes Gemüse einzeln al dente gekocht und veganerfreundlich ohne Mehlschwitze. Was war hier wohl in DDR-Zeiten auf die Teller gekommen? Zur Toilette musste man am ‚Großen Keller‘ vorbei, in dem die Frommen in Heerscharen mit gesegneten Appetit einfache Speisen zu sich nahmen. Ich musste mich der sechsten Todsünde erwehren: des Neides.

Eine Taxe kam so dicht wie möglich an Auerbach heran. Ich quälte mich durch die inzwischen schon recht ausge-lassenen Gottesanbeter zum Ende der Fußgängerzone: Behindertengerecht geht anders! Vor meinem Schlaganfall hätte ich das Fahrverbot noch viel weiter getrieben, weil Autos das Stadtbild noch viel hässlicher machen als schlecht angezogene Menschen.

Silke und ich gingen in unsere schönen Zimmer, Rafał dorthin, wo ihm sein Smartphone anzeigte, dass er das finden würde, was er sich erträumte. Mein Neid war inzwischen wieder beherrschbar.