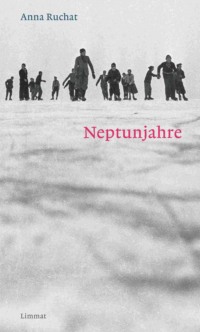

Buch lesen: "Neptunjahre"

Über dieses Buch

«Neptunjahre» umfasst zwölf Erzählungen, die jeweils einem der Kalendermonate zugeordnet und auf vier Jahrzehnte verteilt sind. In dichten, stupenden und einfühlsamen Bildern entsteht ein eindrückliches Panorama, ein Jahreskreis der Conditio humana.

«Die Autorin verfügt über die seltene Fähigkeit, auf wenigen Seiten ganze Lebensschicksale einzufangen, die versteckte oder offenkundige Zusammenhänge mit historischen und globalen Ereignissen erkennen lassen.» Jury Schweizer Literaturpreis

Giovanni Giovannetti

Anna Ruchat, 1959 in Zürich geboren, im Tessin und in Rom aufgewachsen, studierte Philosophie und deutsche Literatur in Pavia und Zürich. Langjährige Tätigkeit als Übersetzerin u. a. von Thomas Bernhard, Paul Celan, Nelly Sachs, Friedrich Dürrenmatt, Viktor Klemperer, Mariella Mehr, Kathrin Schmidt und Norbert Gstrein. Für ihr Erzähldebut «Die beiden Türen der Welt» erhielt sie in Italien den Publikumspreis Premio Chiara und in der Schweiz den Schillerpreis. Sie unterrichtet an der Europäischen Übersetzerschule in Mailand. Anna Ruchat lebt in Riva San Vitale und Pavia. Im Limmat Verlag ist «Schattenflug» lieferbar.

AdS, Solothurner Literaturtage,

Michal Florence Schorro

Barbara Sauser, geboren 1974 in Bern, lebt in Bellinzona. Studium der Slawistik und Musikwissenschaft in Fribourg. Nach mehreren Jahren im Zürcher Rotpunktverlag arbeitet sie seit 2009 als freiberufliche Übersetzerin aus dem Italienischen, Französischen, Russischen und Polnischen.

Anna Ruchat

Neptunjahre

Erzählungen

Aus dem Italienischen von Barbara Sauser

Limmat Verlag

Zürich

«Dies ist Dein Dir zugemessener Kreis:

suche Deine Worte, zeichne Deine

Morphologie, drücke dich aus.»

Gottfried Benn, Probleme der Lyrik

Die Seegfrörni von 1963

«Seit ich meine Uhr verloren habe,

bin ich gezwungen, von Zeit zu Zeit

Menschen anzusprechen.»

Thomas Bernhard, Ist es eine Komödie?

Ist es eine Tragödie?

31. Januar. In der Stadt hat es schon mehrmals geschneit, aber noch nie so ausdauernd. Seit dem Morgen fällt beinahe ununterbrochen trockener Schnee. Die Gehwege sind weiß und fast frei von Spuren, weiß sind auch die Geleise der Straßenbahn, und sogar auf den Leitungen setzt zwischen zwei Durchfahrten trockener Schnee an, um dann langsam über die Scheiben der Wagen hinunterzurutschen. An der Haltestelle steht eine Frau. Ihr dichter, grauer Haarschopf ist übersät mit glitzernden Flocken, die Hände hat sie in den Taschen eines grauen Mantels vergraben, der in der Taille eng zusammengebunden ist wie ein Morgenmantel. Surrend kommt die Straßenbahn wenige Schritte neben der Frau gemächlich zum Stehen. Sie steigt ein. Im halbleeren Wagen ist es häuslich warm, das Licht ist behaglich. Die Frau schüttelt sich den Schnee aus dem Haar und wischt mit den bloßen Händen die Schultern sauber. Dann setzt sie sich auf einen Zweiersitz ans Fenster. Sie blickt nach oben in die dichten Flocken im Licht der Straßenlaterne. Das schöne Gesicht der Frau ist angespannt. Die Hände, die auf der Vorderlehne ruhen, sind gerötet, die Haut an den Knöcheln ist rissig. An jeder Haltestelle blickt sie sich mit ihren hinter einer Brille versteckten großen, grauen Augen um, als wäre ihr jemand gefolgt, doch die wenigen anderen Fahrgäste kümmern sich nicht um sie, sind auf ein Buch oder eine leise geführte Diskussion konzentriert oder schauen gedankenverloren in den Schnee hinaus. Die Straßenbahn fährt über eine Brücke, rumpelt dann über ein paar Weichen und biegt in die Bahnhofstraße ein, wo sie langsam zum Stehen kommt. Es ist Sonntagabend. Mehrere Personen steigen ein, einige mit Koffer oder einer großen Reisetasche. Manche bleiben, an die Scheibe angelehnt, stehen, mit Ski an den Schultern und Moonboots an den Füßen. Neben die Frau setzt sich ein bärtiger junger Mann. Sie schlägt die Beine übereinander und schmiegt sich an das Fenster, die Handtasche fest umklammert. Leise fährt die Straßenbahn wieder an.

«Könnten Sie mir wohl sagen, wie spät es ist?», fragt die Frau den bärtigen Mann unsicher und zieht den Mantelärmel zurück. Sie hält ihm ihr schmales Handgelenk hin: «Ich habe meine Armbanduhr verloren.» – «Neun Uhr», antwortet der Mann und fügt, von einer Handbewegung begleitet, «ungefähr» hinzu. «Neun Uhr?», sagt die Frau, «mein Sohn ist vor fast genau zwanzig Jahren um halb zehn zur Welt gekommen.» Dann sieht sie den Mann nachdenklich an: «Wissen Sie, dass Sie mich an jemanden erinnern?» Der Mann schmunzelt. «Ich glaube, Sie sind ein guter Mensch», fährt die Frau fort, «könnten Sie mich bis Tiefenbrunnen begleiten?»

«Ich sollte eigentlich an der nächsten Haltestelle aussteigen. Ich bin mit Freunden verabredet. Aber wenn Sie möchten, begleite ich Sie gern.» Die Frau legt die Hände in den Schoß und sieht ihn misstrauisch an. «Woher kenne ich Sie bloß?» Dann blickt sie aber erneut abwesend aus dem Fenster.

«Wenn es so schneit, ist die Strecke von Bellevue bis Tiefenbrunnen eine Pracht. Kommen Sie doch wenigstens bis zur nächsten Haltestelle mit», sagt sie, als hätte der Mann die Bitte abgelehnt, sie zu begleiten, «zwei Haltestellen, fahren Sie mit mir bis Paradeplatz, dann steige ich in die 2 um und Sie kehren nach Hause zurück.» Die Straßenbahn fährt leise. Der Mann mustert seine Sitznachbarin, ihren fiebrigen Blick hinter den jetzt etwas beschlagenen Brillengläsern. Die Straßenbahn hält an, der Mann steht nicht auf, niemand steigt aus.

«Mir gefällt die verschneite Stadt. Auch vor zwanzig Jahren, als mein Sohn geboren wurde, schneite es, das war im Januar, am 21. Januar 1963, es fiel frostiger, stechender Schneeregen. In diesem Jahr hatte es nicht viel geschneit, es war aber seit Ende November eiskalt, so kalt, wie es nur alle fünfzig Jahre vorkommt, das stand damals in den Zeitungen, wissen Sie», redet die Frau weiter, «und der See war vollkommen zugefroren. Ich bin mit der Straßenbahn kreuz und quer durch die Stadt gefahren, das galt als wehenfördernd. Mein Mann, ein wunderbarer Mann, wissen Sie, wir waren ein perfektes Paar, alle haben uns bewundert …, mein Mann also – jetzt verstehe ich, Sie erinnern mich ein bisschen an meinen Mann –, er versuchte, mich zu beruhigen, ‹keine Bange›, sagte er, ‹sobald es Zeit ist, kommt es von selbst›. Aber ich saß trotzdem von früh bis spät in der Straßenbahn, fuhr an der Seefeldstraße mit der 2 los bis Tiefenbrunnen oder in die andere Richtung bis Stadelhofen und dann mit der 9 weiter bis Milchbuck, oder ich stieg am Bellevue um und fuhr mit der 5 bis Fluntern. Bis mein Sohn schließlich auf die Welt gekommen ist.» Die Frau unterbricht sich. «So, jetzt kommt der Paradeplatz, sehen Sie?», sagt sie und wird auf ihrem Sitz unruhig. Der Mann steht auf, sie steigen aus. Der Platz ist menschenleer, es schneit in dichten Flocken. Die Frau packt den Mann am Ärmel. «Kommen Sie», sagt sie, «die 2 fährt gegenüber. Kennen Sie sich in der Stadt aus? Begleiten Sie mich nur dieses kurze Stück, dann können Sie, wenn Sie wollen, am Bellevue aussteigen und mit der 11 direkt zu ihrer Haltestelle zurückfahren. Haben Sie ein Generalabonnement? Ach, was rede ich da, Sie sind bestimmt Student, ein Generalabonnement wäre zu teuer, haben Sie eine Monatskarte? Oder eine Wochenkarte?» – «Eine Monatskarte», antwortet der Mann, «ich habe vor Kurzem mein Medizinstudium abgeschlossen und gerade die Ausbildung zum Facharzt angefangen.»

«Sehr gut, dann kostet es Sie nichts, finanziell gesehen, mich mit der 2 noch ein paar Haltestellen weiter zu begleiten, oder? Die 2 ist schön, finden Sie nicht? Die Wagen sind nicht so alt wie die der Linie 4, aber auch nicht von der jüngsten Generation wie bei der 7 … Ich mag die 2 sehr, ich nehme sie seit über zwanzig Jahren, und wissen Sie, warum schon so lange? Weil mein Mann und ich 1959, noch während des Studiums, geheiratet und im Seefeld gewohnt haben, an der Linie 2.» Über das Gesicht der Frau huscht ein bitteres Lächeln.

Dann redet sie weiter: «Sehen Sie, da kommt die 2. Sie begleiten mich also bis Bellevue?» Der Mann gibt keine Antwort, geht ihr aber ohne Zögern nach, und als sie vor ihm in die Straßenbahn steigt, sieht er, dass unter ihrem grauen Mantel die Hosen eines baumwollenen Schlafanzugs hervorlugen. An den Füßen trägt sie Pantoffeln aus Wollfilz. Die Frau dreht sich um und merkt, dass der junge Mann ihren Aufzug gesehen hat, aber sie schweigt, errötet nur leicht.

«So kalt wie früher sind die Winter heute natürlich nicht mehr», fährt sie fort, als die Straßenbahn am Bürkliplatz hält. «Stellen Sie sich vor, als ich mit meinem Sohn aus der Geburtsklinik nach Hause zurückgekehrt bin, haben mein Mann und ich ein paarmal mit dem Kinderwagen einen Spaziergang auf dem gefrorenen See gemacht, man hatte das Gefühl, festen Boden unter den Füßen zu haben, zwölf Zentimeter Eis, hieß es damals. An manchen Stellen liefen die Leute Schlittschuh. Mein Mann hakte sich bei mir unter, weil ich noch etwas geschwächt war. Ich trug einen Biberpelz, und er hakte sich bei mir unter, voller Stolz auf mich und seinen unter vielen Decken vergrabenen Sohn im brandneuen Kinderwagen. Er war begeistert von den Spaziergängen auf dem gefrorenen See, vom soliden Eis.» Mit gesenkter Stimme fügt die Frau an: «Dabei sind zwölf Zentimeter nicht viel!» Grölende junge Leute mit glattrasierten Köpfen und Piercings an Nase und Lippen sind in die Straßenbahn eingestiegen. Etwas misstrauisch und etwas bange blickt die Frau zu ihnen hinüber.

Dann wendet sie sich wieder dem jungen Mann neben sich zu und sagt: «Sie halten mich jetzt bestimmt für verrückt, weil Sie meine Pantoffeln gesehen haben. Jetzt wollen Sie bestimmt nicht mehr mit mir bis Tiefenbrunnen fahren.»

«Im Gegenteil», sagt der Mann, «erzählen Sie weiter, Ihre Geschichte interessiert mich.» Und so fährt sie, erneut mit gesenkter Stimme, fort: «In gewisser Weise haben die Leute recht, ich bin verrückt, wissen Sie, aber daran ist allein der Unfall schuld.» Die Frau zieht den Mantel unter sich glatt und presst die Handtasche wieder an sich, danach blickt sie in die Dunkelheit. Der Schnee fällt jetzt langsamer und nicht mehr so dicht. Als sie in die Seefeldstraße einbiegen, sagt die Frau: «Mein Schöner, Sie können es nicht wissen, dafür sind Sie zu jung, auch wenn in den Zeitungen damals viel darüber berichtet wurde. Niemand hätte die Volksfeststimmung verderben wollen, die wegen dieser großen Eisfläche herrschte, wir schon gar nicht. Alles lief gut, wir waren schön, intelligent, glücklich, die reinsten Glückspilze mit unserem vor Gesundheit strotzenden neugeborenen Kind. Aber dann rief am 28. Januar abends ein Freund an, dem mein Mann regelmäßig half, Lebensmittel und alkoholische Getränke an Restaurants am Hallwilersee zu liefern, um sein mageres Gehalt als frischgebackener Ingenieur aufzubessern. Da ich an jenem Nachmittag nicht allein mit dem Kind zu Hause bleiben wollte, bat ich ihn, nicht mitzufahren, aber er bestand darauf. Wir brauchen einen Extrabatzen, hat er gesagt, vor allem jetzt, mit dem Kind. Wir können deine Mutter bitten, zu kommen und dir Gesellschaft zu leisten. Und so kam es dann auch.» Die Frau murmelt etwas, sagt dann: «Eine Mutprobe auf dem Eis, mit dem Lastwagen. Ich habe ihn nie wiedergesehen.»

Die Straßenbahn erreicht die Endhaltestelle. Der Mann und die Frau steigen aus und gehen in Richtung See. Der Weg zum Ufer, wo Steinstufen zum Wasser hinunterführen, ist nur schlecht beleuchtet. «Sehen Sie hier, diese Treppe endete im Eis.» Die Frau setzt sich auf eine der verschneiten Stufen, blickt aufs Wasser und erzählt: «In der Nacht vom 31. Januar, vor zwanzig Jahren, aber es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen, als die Polizei die Leichen meines Manns und seines Gefährten schon geborgen hatte, zwei Tage nachdem der Lieferwagen im Eis des Hallwilersees eingebrochen war, legte ich meinen Sohn in den Kinderwagen, fuhr mit der 2 hierher und schob den Kinderwagen blindlings auf den See hinaus, in der Hoffnung, eine Stelle zu finden, wo das Eis nachgeben würde. Ich wollte zu meinem Mann. Was sollten wir ohne ihn auf der Welt? Ich hatte eine Gartenhacke mitgenommen, aber da das Eis überall zu hart war, zog ich meinem Sohn die Kleider aus, Tod durch Erfrieren, zuerst er, dann ich. Als sie kamen, lag das Kind nackt auf dem Eis, ich hielt die Hacke in der Hand. Meine Mutter hatte mich nicht zu Hause angetroffen und deshalb besorgt bei Nachbarn nachgefragt. Jemand hatte mich mit dem Kinderwagen in die 2 einsteigen sehen, und so machte sie sich zusammen mit zwei Polizisten auf die Suche.»

Die Frau verstummt und blickt zum Mann hoch. «Aber sagen Sie», sagt sie, «sind Sie nicht der Pfleger aus der Psychiatrie?» – «Assistenzarzt», sagt der Mann, «ich bin im ersten Jahr der Ausbildung zum Facharzt, deshalb Assistenzarzt. Eine Krankenschwester, die Sie gut kennt, hat um acht Uhr bemerkt, dass Sie weggegangen sind, und hat mich auf die Suche geschickt.»

Die Frau betrachtet wieder den dunklen See. «Mein Sohn hatte eine schwere Lungenentzündung, überlebte aber, und nach mehreren Versuchen, ihn wieder zu mir zu nehmen – trotz meiner Bemühungen schaffte ich es einfach nicht –, gab man ihn zur Adoption frei. Während ich diese Jahre größtenteils in psychiatrischen Kliniken verbracht habe, immer rein und raus. Aber das wissen Sie ja bereits.»

Deutscher Mann bei Tagesanbruch

«Der Sinn des Lebens

liegt dort im Erdreich

Im Dunkeln, Dunkeln

Verbrannte, zerschmetterte, kleine Gebeine

Splitter, Krumen, Asche!

Leuchte, Stern, du unterm Großen Wagen

auf meine Tochter

dort in der Erde!»

Reidar Ekner, Klage um die Tochter

In Deutschland bricht der Morgen im Februar langsam an. Es ist eine helle Nacht. Über den Bäumen leuchtet die weiße Mondsichel. Das Aufstehen fällt dem Mann schwer. Schmerzender Rücken, geschwollene Lider, leichte Übelkeit. Er hat getrunken am Vorabend. Geräuschlos geht er ins Bad, wäscht sich mehrmals das Gesicht mit kaltem Wasser, zieht Jeans und ein Flanellhemd an. In der Küche ist alles perfekt aufgeräumt. Wie üblich hat Helene vor dem Schlafengehen jedes Ding an seinen Ort gestellt. Er ist spät nach Hause gekommen, hat den Abend mit einem Freund, der für ein paar Tage aus Amerika angereist ist und am nächsten Tag wieder zurückfliegt, in einer Musikkneipe im Ort verbracht. Innerer Aufruhr, Wut gehören nicht zu den Eigenschaften eines Kriegers, doch der Mann ist unruhig. Seine Stimmung ist düster, auch wenn sie das nicht sein dürfte: Seit über vierzig Jahren praktiziert er Zen. Er muss mit Helene reden oder ihr vielleicht schreiben.

«Das Privileg, Vogel zu sein. Oder diese ganzen Alltäglichkeiten nichts weiter als eine riesengroße Metapher für die Leere.»

Wie jeden Tag um fünf Uhr früh zündet der Mann den Ofen an und macht Teewasser heiß. Im Raum ist es noch dunkel, und als er das Licht einschaltet, wird der Wald vor dem Fenster zu einer schwarzen Wand. Nur der Mond ist noch zu erkennen, hoch oben, schmal und hell. Das Feuer im Ofen macht sich gierig über das Holz her, der Mann schiebt ein paar Scheite nach und richtet seinen Arbeitsplatz ein. Auf dem Tisch die Münzen für das I Ging. Währenddessen horcht er auf den Wasserkessel. Beim ersten Zischen nimmt er das Wasser vom Feuer und gießt es über die Blätter in der kleinen Tonkanne, die zum Leben erweckt werden. Dann wirft er die Münzen, sechsmal: fünf durchgezogene Linien und eine unterbrochene (neun in der ersten und fünften Linie, sechs in der letzten). Der Mann setzt sich hin.

43. Guai – Der Durchbruch (die Entschlossenheit).

Das Zeichen bedeutet einerseits einen Durchbruch nach lange angesammelter Spannung, wie den Durchbruch eines geschwellten Flusses durch seine Dämme, wie einen Wolkenbruch. Auf menschliche Verhältnisse übertragen, ist es andererseits die Zeit, da allmählich die Gemeinen im Schwinden sind. Ihr Einfluss ist im Abnehmen. Durch eine entschlossene Aktion kommt eine Änderung der Verhältnisse zum Durchbruch.

Alles wird so schnell zur Gewohnheit, überlegt der Mann, der die Fünfzig knapp überschritten hat, und doch rechnen wir immer mit einer Veränderung. Sein kräftiger Körper ist noch agil. Er hat große, breite Hände voller Narben, dichtes, graues Haar und einen ungepflegten Vollbart. Die Augen hinter den dicken Brillengläsern sind leicht zusammengekniffen. Er ist Feldarbeiter bei einem Bauern der Kleinstadt, in der er wohnt, und müsste eigentlich froh darüber sein, trotz der Krise eine Anstellung zu haben. Doch die Arbeit bereitet ihm keine Freude, nicht mehr, seit er nicht mehr auf Reisen gehen kann, wann er will. Alles ist anders, seit ein Freund, der früher in der Nähe von S. einen Biobauernhof besaß und immer bereit war, ihn eine Weile anzustellen, vor ein paar Jahren kurzum nach Südamerika auswanderte, um dort eine Aloe-Plantage aufzubauen. Das Leben des Mannes, das davor aus Ankünften und Abreisen bestanden hatte, aus Interkontinental- und Überseereisen, aus allen erdenklichen Liaisons, war da zum Stillstand gekommen. Was tun? Der Mann muss für eine Familie sorgen, hat zwei fast erwachsene Söhne, die aber noch nicht auf eigenen Beinen stehen, fühlt Verantwortung auf sich lasten. Immer wieder Diskussionen und Hochrechnungen mit seiner Frau, doch nein, ihr Gehalt allein reicht nicht aus. Und seither hat der Mann das Gefühl, in der Falle zu sitzen.

DAS URTEIL

Der Durchbruch.

Entschlossen muss man am Hof des Königs die Sache bekannt machen.

Der Wahrheit gemäß muss sie verkündet werden. Gefahr!

Man muss seine eigene Stadt benachrichtigen.

Nicht fördernd ist es, zu den Waffen zu greifen.

Fördernd ist es, etwas zu unternehmen.

Etwas unternehmen: Ich muss Helene schreiben, denkt der Mann, aber warum eigentlich schreiben? Helene ist ja hier, in diesem Haus. Eher muss ich mit ihr reden, es ihr erklären. Helene hat mit ihm zusammen studiert, sie war eine starke, unabhängige junge Frau, Tochter eines in Heidelberg stationierten amerikanischen Offiziers und einer Deutschen aus Dresden, die mit ihrer Mutter unmittelbar nach dem Krieg zu Verwandten nach Mannheim gezogen war (der Vater war an der russischen Front gestorben). Der Offizier hatte Helene nicht anerkannt und war in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Und so war sie bei ihrer Mutter und ihrer Großmutter in einer von Erniedrigung und Groll geprägten Atmosphäre aufgewachsen. Trotzdem oder auch gerade deswegen zog sie mit kaum achtzehn Jahren von zu Hause aus und entwickelte sich zu einer nicht nur im Studium, sondern auch in Bezug auf Freundschaften dynamischen, aktiven jungen Frau. Fasziniert von ihren väterlichen Wurzeln, schloss sie sich einer deutschen Beatnik-Gruppe an, die unter anderem von ihm, dem damals noch jungen Mann, angeführt wurde. Sie lernten sich kennen, verliebten sich, wollten, da sie beide aus Familien stammten, die der Krieg und die Nachkriegszeit beschädigt hatte, bald Kinder. Mit einem gewissen Abstand zu den ersten beiden Kindern, die geboren wurden, als das Paar noch herumreiste und kein festes Zuhause hatte, folgte – sie lebten inzwischen bereits seit einigen Jahren in einem Ort in der Nähe ihrer Studienstadt – ein Mädchen, das einen schweren Herzfehler hatte. Es wurde sofort operiert und ein paar Monate lang schien alles in Ordnung zu sein, das Kind wuchs, begann im Kinderwagen Kopf und Oberkörper zu heben, bis es eines Morgens im Schlaf zu atmen aufhörte. Von diesem Augenblick an war Helene in einen Mantel aus düsterer Schwermut gehüllt und wandte sich nie wieder dem Leben zu: «Der Schmerz einer Mutter ist grenzenlos, kennt weder Anfang noch Ende.» Die Lebenden hätten sie gebraucht, aber sie war anderswo. Und er? Sein erster Impuls war es gewesen, die Flucht zu ergreifen. Irgendwohin in die Ferne zu ziehen, sich dort niederzulassen und später die Kinder nachzuholen. Stattdessen war er gegangen und wieder zurückgekehrt. Sein Verantwortungsgefühl erlaubte ihm nicht, seinen Platz zu verlassen. Unzählige Male war er gegangen und wieder zurückgekehrt, aber verlassen hatte er die Familie nur für diese kurzen Zeitspannen – so kurz wie häufig und überlebenswichtig. Nun gut, ein paarmal war er versucht gewesen, tatsächlich nicht mehr zurückzukehren, hatte ihn eine besonders prickelnde Liaison etwas länger in Anspruch genommen, aber jedes Mal breitete sich in ihm nach einer Weile wieder ein von jeglicher Sentimentalität freies, tiefes Mitleid aus und trieb ihn letztlich nach Hause.

Nun aber, da die Söhne bald weggehen werden, sieht er keinen Sinn mehr darin, in diesem Haus auszuharren, dem schon lange die Mitte abhanden gekommen ist.

Entschlossenheit muss auf einer Vereinigung von Stärke und Freundlichkeit beruhen.

Helenes angespanntes Gesicht, ihr schöner Mund, dessen Winkel sich nach unten zogen. Ich werde mit ihr reden, heute oder spätestens morgen, freundlich mit ihr reden, nimmt sich der Mann vor und wirft einen Blick auf die Küchenuhr. Er steht jeden Tag um fünf Uhr früh auf. Auch im Winter, wenn es auf den Feldern nicht viel zu tun gibt, wenn keine Reisen in Sicht sind. Um fünf richtet er seinen Arbeitsplatz ein, das große Heft, das ihm als Tagebuch dient, Pinsel, Wasser, zündet er das in Sand gesteckte Räucherstäbchen an. Um fünf Uhr früh richtet er den Arbeitsplatz ein und fängt an, mit dem Pinsel zu schreiben und zu malen, auch dann, wenn er den ganzen Tag vor sich hat. Er richtet ihn um fünf Uhr früh ein, damit sein Verantwortungsgefühl nicht durch mehr Schlaf abstumpft.

Im eigenen Bild verschwinden, denkt er manchmal, wie Zhuangzi, der Maler.

Das Bild

Der See ist an den Himmel emporgestiegen:

das Bild des Durchbruchs.

So spendet der Edle Reichtum nach unten hin

und scheut es, bei seiner Tugend zu verweilen.

Ein See?, überlegt der Mann. Vielleicht bezieht sich das auf Helene? Ein tiefes stehendes Gewässer, das verschlingt und über die Ufer tritt. Möchtest du mitkommen, Helene? Unzählige Male hat er das gefragt, bevor er loszog und dabei oft auf eine ablehnende Antwort gehofft. Nein danke, ich werde hier gebraucht. Gebraucht? Von wem? Sicher nicht von den Söhnen, die nur zu gern eine Zeit lang auf sie verzichtet hätten. Jeden Abend um sieben einen Stein oder Blumen auf den Friedhof bringen. Regelmäßigkeit ist auch für ihn essenziell, überlegt er und betrachtet die I-Ging-Münzen, ohne Disziplin würde er untergehen.

Anfangs eine Neun bedeutet:

Mächtig in den vorwärtsschreitenden Zehen.

Geht man hin und ist der Sache nicht gewachsen,

so macht man einen Fehler.

Der Mann zündet ein Räucherstäbchen auf dem Tisch an und nimmt wieder einen Schluck Tee. Die schmale Mondsichel wird weißer und matter. Bald bricht der Tag an. Die direkt aus China mitgebrachten Grünteeblätter sind geruchlos. Obwohl Reisen selten geworden sind, obwohl Helene nie mitfährt, geht der Mann jedes Jahr mindestens einmal nach China. Um Beziehungen und Sprache lebendig zu halten, um Pinsel und Grüntee zu kaufen. Er hat vor, seinen Lebensabend dort zu verbringen, als Einsiedler in den Bergen von Yunnan.

Wird er seiner Aufgabe gewachsen sein? Was ist seine Aufgabe? Bleiben oder gehen?

Früher sind sie alle zusammen nach China gereist, für lange Aufenthalte. Helene hat chinesische Sprache und Kultur studiert, er amerikanische Literatur, schon vor der Geburt der Kinder begannen sie, Reisen in den fernen Osten zu unternehmen. Fehler? Hoffnung. Das Leben geht immer weiter, auch über die Zerstörung hinaus, aber seine Wendungen sind unvorhersehbar.

Neun auf fünftem Platz bedeutet:

Dem Unkraut gegenüber braucht es feste Entschlossenheit.

In der Mitte wandeln bleibt frei von Makel.

Der Mann möchte seiner Wege gehen. Wie lautet die Antwort des I Ging? In der Mitte wandeln, Entschlossenheit. Gehen oder bleiben? Sein Leben findet jetzt in Deutschland statt. Eine Welt, eine weitere, noch einmal eine. Ihm fällt es leicht, in verschiedenen Welten zu leben. Deutschland als einzige Welt treibt ihn in die Enge: Ursache und Wirkung, Schuld und Vergeltung. Aber der Garten, in dem der Mann im Frühjahr Blumen zieht, ist ein deutscher Garten, der Wald, in dem er das Holz für den Winter schlägt, ist ein deutscher Wald. Der Landwirtschaftsbetrieb, in dem er jeden Tag arbeitet, ist ein deutscher Betrieb. Seine Familie ist hier, in dieser Kleinstadt am Rhein.

Oben eine Sechs bedeutet: Kein Ruf!

Bedeutet kein Ruf, dass man sich die Ohren mit Wachs verstopfen soll? Dem Gesang der Sirenen widerstehen? Bevor das Wasser zu sieden beginnt, füllt der Mann erneut die Teekanne, behutsam, als fürchtete er, die Blätter zu versengen. Dann stellt er die Kanne auf eine Steinfliese, daneben seine persönliche Tasse, handgemacht von einer Freundin. Warme Farben von Blau bis Grün, unregelmäßig glasiert. Sie ist unglaublich schön, diese Tasse. Er setzt sich hin. Auf dem Tisch akkurat nebeneinander Wasser und Pinsel, Tuschen und Siegelsteine, Stempel und Spezialpapier.

Sich konzentrieren und dem Ruf widerstehen.

Der Sieg scheint errungen. Vom Bösen ist nur noch ein Rest da, es wäre Zeit, auch diesen zu tilgen. Alles scheint kinderleicht. Aber genau darin liegt die Gefahr. Passt man nicht auf, tarnt sich das Böse und lässt sich nicht mehr fassen. Auch das Böse des eigenen Charakters zu erforschen erfordert gründliche Arbeit.

Der Mann beugt sich über das Heft. Schlägt es auf, blättert mit seinen kräftigen, von der Feldarbeit gezeichneten Fingern die vollgeschriebenen Seiten durch, bis er zur ersten leeren kommt, schreibt dann: «Wir Menschen denken uns ständig neue Fantasien, unglückliche Liebschaften, erlittene Ungerechtigkeiten, Karrieren aus, um danach in Sehnsucht nach anderen Welten zu leben. Unsere Erde ist aber der einzige Zugang zur Schöpfung.»

Auf das Fensterbrett hat sich eine Meise gesetzt. Sollte ich ihr Krümel geben? Nur konkretes Handeln und Verantwortung zählen. Wir schreiten voran. Wir hoffen, dass alles vorüber sein wird, und betrügen uns nur selbst.

Der Mann liest das zweite Hexagramm, die Wandlung.

50. Ding – Der Tiegel

Das Bild des Tiegels legt gleichzeitig den Gedanken der Ernährung nahe.

Neben dem Mann das Porträt des lächelnden Han-Shan, vor ihm ein Fenster, das auf den Fluss und den dunklen Wald dahinter geht. Nun bricht der neue Tag an. Am Horizont ist allmählich eine helle Linie zu erkennen. Sekunden ticken weg. Millionen von Jahren.

Der Mann steht auf, macht ein paar Schritte durch den Raum, atmet tief ein und aus, konzentriert sich auf das Atmen, setzt sich dann wieder an den Tisch. Trinkt einen Schluck Tee und gießt sich noch ein wenig nach. Wo ist sie, die Stimmung harmonievoller Verschmelzung von Himmel und Erde? Die graue Helle des winterlichen Morgenanbruchs macht sich über die Tagebuchseiten her, auf denen für Melancholie und Wut kein Platz ist. «Es gibt nichts Besonderes zu verstehen, aufmerksam zu sein reicht», schreibt er, einen einige Jahre zuvor verstorbenen Freund zitierend.

So ist hier die Kultur gezeigt, wie sie ihren Gipfel in der Religion hat. Der Tiegel dient zum Opfern für Gott. Das höchste Irdische muss dem Göttlichen geopfert werden. Aber das wahrhaft Göttliche zeigt sich nicht abgesondert vom Menschlichen.

Kein Brief. Zweifellos sollte er mit Helene reden. Je mehr Zeit vergeht, umso stärker fühlt der Mann in sich die Verpflichtung, seiner Frau etwas zu erklären, von dem er weiß, dass es sich nicht erklären lässt. Zeit und Gewohnheit haben das schreckliche Schamgefühl, das sie beide nach dem Tod des Mädchens erfasst hat, verstärkt, statt es abzumildern. Er möchte ihr sagen, dass ihre gemeinsame Zeit abgelaufen ist, dass er bald seiner Wege gehen und sich als Einsiedler in die Berge zurückziehen wird, nach China … Aber er zögert: Sobald man sich anschickt, etwas aufzuschreiben oder auszusprechen, entzieht sich einem der Kern des Problems.

Über dem Holz ist Feuer: das Bild des Tiegels.

So festigt der Edle durch Richtigmachung der Stellung das Schicksal.

«Was ich zur Bewahrung der physischen und psychischen Gesundheit unbedingt vermeiden möchte, sind Gefühlsverwicklungen», schreibt der Mann in sein Tagebuch. In meinem Alter ist es unabdingbar, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, auf das, was man dereinst behalten wird, wenn dieser Weg zu Ende ist. Wäre doch nur der Moment schon gekommen, meinen Vorbildern, diesen verrückten alten Chinesen, zu folgen und mich zurückzuziehen. Aber es ist noch zu früh.

Schließlich legt der Mann den Pinsel auf den Stein und trinkt einen Schluck vom inzwischen erkalteten Tee. Will er wirklich alles hinter sich lassen? Auch Helene und ihre würdevolle Trauer? Auch seine Söhne, die ihn jetzt gerade vielleicht nicht brauchen, aber morgen?

«Ob es zum Schluss einen Preis gibt, für’s Lebenswerk?» Natürlich ist es eine biologische Notwendigkeit, Kinder zu beschützen. Darin liegt der ganze Sinn, da zu sein. Und nichts furchtbarer, als an dieser Aufgabe zu scheitern. Der Mann trinkt seinen Tee aus.

Das Holz ist das Schicksal des Feuers; solange es unten vorhanden ist, brennt das Feuer oben.

Ich bin das Holz, sie sind das Feuer: Bleiben. Warum diese Schwierigkeit, eine unendliche Anzahl von Universen zu akzeptieren? Weil wir uns dann noch weniger ernst nehmen würden.

Am Vorabend hat der Mann mit dem amerikanischen Freund, der gerade in Deutschland weilt, getrunken und Haschisch geraucht. Sie haben vom Alter geredet, von Krankheit, Tod. Davon, wie man mit all dem umgeht. «Bestimmte Dinge kann man nicht kaufen: Ruhe, Stille», hat der Freund gesagt. Die Ofenplatte dehnt sich aus, ein Wassertropfen fällt, Wärme macht sich auf seltsame Art bemerkbar. Wind ist aufgekommen.

Der deutsche Mann gibt erneut Tee in die Kanne, setzt sich erneut an den Tisch. Bald muss er los, zur Arbeit.

Die kostenlose Leseprobe ist beendet.