Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки

Über das Buch

Сказки окружают и притягивают нас с детства: там любые чудеса становятся явью, герои спасают мир, а добро всегда побеждает зло. Но знаем ли мы, что на самом деле скрывается за любимыми волшебными историями?

Где находится Тридесятое царство? Кто стоит за образами Кощея и Бабы-яги? Как передвигается избушка на курьих ножках и почему для оживления нужна мертвая вода? Известный филолог и фольклорист В. Я. Пропп приоткрывает завесу тайны и предлагает разобраться, как в сказках нашли отражение смыслы и архетипы далеких времен.

В своих культовых работах по изучению феномена сказки, которые оказали влияние на развитие мировой культурологии, психологии и филологии, он исследует многообразие волшебного мира, действия героев и корни сказочных сюжетов.

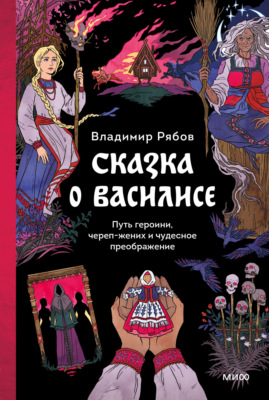

Иллюстрацию для обложки создала Кориандр – популярный художник-комиксист, независимый автор, создатель веб-комикса «Бес|смертный».

Для кого эта книга

Для всех, кто интересуется мифами, сказками и архетипами, укоренившимися в нашем сознании.

Для тех, кто хочет заглянуть за грань привычного и очевидного и добраться до истинных смыслов, лежащих в основе знакомых с детства историй.

От автора

Слово морфология означает учение о формах. В ботанике под морфологией понимается учение о составных частях растения, об их отношении друг к другу и к целому – иными словами, учение о строении растения. О возможности понятия и термина морфология сказки никто не думал. Между тем в области народной, фольклорной сказки рассмотрение форм и установление закономерностей строя возможно с такой же точностью, с какой возможна морфология органических образований. Если этого нельзя утверждать о сказке в целом, во всем ее объеме, то, во всяком случае, это можно утверждать о так называемых волшебных сказках, о сказках «в собственном смысле слова». Им только и посвящена настоящая работа.

Ясно, что прежде, чем осветить вопрос, откуда сказка происходит, надо ответить на вопрос, что она собой представляет. Что значит конкретно исследовать сказку, с чего начать? Если мы ограничимся сопоставлением сказок друг с другом, то останемся в рамках компаративизма. Необходимо расширить рамки изучения и найти историческую базу, вызвавшую к жизни волшебную сказку. Такова задача исследования корней волшебной сказки, сформулированная пока в самых общих чертах.

Genres und Tags

Bewertungen, 17 Bewertungen17

Одна из лучших книг о сказках в принципе и русских в частности, она рассказывает о классических сюжетах, их смыслах и образах в них. У меня нет специального литературного образования, но я смогла её понять. Великолепная книга, рекомендую всем!

На эту книгу написано так много рецензий, что тому, кто решил написать еще одну, предстоит нелегкая задача избежать трюизмов или ничего не говорящих фраз типа «мне понравилось»/«мне не понравилось». Лично мне эта книга попалась в руки после того, как был закончен «Тысячеликий герой» Дж. Кэмпбелла, оставивший крайне неприятное впечатление. После выматывающего блуждания в дебрях психоаналитического начетничества, была необходима срочная инъекция ясной, строгой и выверенной аналитики. И Пропп не обманул ожиданий.

Если Кэмпбелл ради подтверждения своих крайне спорных выводов тщательно подбирает только удобные и подходящие примеры, напрочь игнорируя все, что не укладывается в прокрустово ложе его юнгианского фантазерства, то Пропп вскрывает саму генетику мифа – художественным преодолением и отрицанием которого становится сказка.

Некоторым рецензентам кажется будто Пропп препарируя генезис сказки убивает ее, лишает ее того мистического очарования, благодаря которому она сохраняет свою притягательность. С этим трудно согласиться.

Прочитав книгу советского исследователя, ты не перестаешь любить сказку, но начинаешь ценить ее в большей степени, чем прежде. Отныне сказка, это не просто результат творческих усилий неведомых древних сочинителей, употребивших свой талант на выдумывание историй о говорящих волках, зачарованных лягушках и похищенных царевнах. Нет, сказка теперь воспринимается как отголосок еще более древнего, чем она сама мифа. Безжалостного, иррационального, мрачного и таинственного. Это подлинно языческий мир – жестокий и в то же время обезоруживающе практичный.

Но этого мира больше нет. Он сгинул в круговерти тысячелетий, а его законы более не обязательны к исполнению. Осталась только сказка. Победившее в битве со временем отражение давно закончившегося карнавала хтонических монстров. К такому выводу (насколько я могу судить) приходит Пропп. А такой интересный вывод стоит того, чтобы с ним ознакомиться.

Сначала расскажу о своей ВЕЛИКОЙ детской ошибке: будьте умнее Оли и не ходите по тем же граблям.

В один прекрасный день, когда я перечитала дома все книги со сказками (до сих пор люблю, ведь романы про попаданок — это тож сказка), я нашла на полочке очень, очень красиво оформленную книгу. «Морфология волшебной сказки». Название не смутило: есть же а) волшебное и б) сказка. Что еще надо? А надо было узнать, что такое «морфология». Это я постигала в процессе чтения. Да, я ее одолела в нежном возрасте. Поняла? Нет. Тогда - нет. Слава богу, у меня а) хорошая память и б) на факультете журналистики ДВГУ очень на хорошем уровне преподавали литературу.

То есть, вот уже лет в 17-18, знания от педагогов и прочтенная в нежном возрасте книга соединились и выстроились в гармоничную систему.

Итак. Первое и самое главное: «Морфология волшебной сказки» - это научный труд. Глубокий и серьезный.

Владимир Яковоевич (он же Герман Вольдемар) Пропп детально разбирает сюжеты сказок на составляющие. Именно с точки зрения структуры. Никакой психологии, никаких архетипов, никакого Фрейда, Юнга, мономифа.

Пропп анализирует сказочные сюжеты и выделяет основные функции, которые выполняют персонажи, и события внутри сказки. Всего получается 31 функция.

Одним из главных достоинств книги является ее системность и логичность. Пропп предлагает четкую структуру для анализа сказок и дает читателю возможность глубже понять, как работает механизм сказочного повествования.

Но! Помним, что это - научный труд. Будет ли он полезен? Если вы увлекаетесь литературоведение - однозначно. Но как легкое чтение «Морфология» не подойдет точно.

#книги #литература #книжныйшкаф

Эпиграф

«Функций чрезвычайно мало, а персонажей чрезвычайно много. Но функция, как таковая, есть величина постоянная. Для изучения сказки важен вопрос не: что делают сказочные персонажи, а вопрос: кто делает и как делает?» В.Я. Пропп

Сначала ответим каждый себе: а любите ли вы сказки? Какие? Почему? Что вас цепляет в сказочном повествовании? Какое послевкусие остаётся после сказки?

Прочитав исследовательский труд Владимира Проппа «Морфология волшебной сказки», словила себя на мысли, что сказка, миф, легенда – основание психологии любого из нас. Без внутреннего ориентира на сказочную историю никто из рода человеческого не может создать собственный нарратив своей жизни. Может быть поэтому сказкотерапия стала так популярна в последние годы как психотерапевтический метод работы с человеческой психо-основой. Может быть это стало трендом, потому, что, перестав читать, слушать, воспринимать сказки, изъяв из контекстов жизни мифологию, мы лишились опоры важных архетипов и смыслов, передававшихся устно, обрядово, культами и традициями из поколения в поколение. И впитывая в себя с молоком матери и с инициациями посвящения основы социума, человек получал базис, камень-суть, чтобы твёрдо стоять на земле и открыто смотреть в небо, сотрудничая с Иным, Высшим, божественным.

Что, по моему мнению, происходит в современном мире? Сказка как бы стала былью: «молочные реки и кисельные берега» превратились в продуктовое изобилие; «золотые дворцы с самоцветами» - в комфортабельное жилье, по сравнению с которым царские палаты прошлого века не идут ни в какое сравнение; «молодильные яблоки» стали генно-модифицированными продуктами и медицинскими препаратами и процедурами, дающими молодость и красоту; «царевна-краса» теперь не уникальная и особенная, ради которой нужно на подвиг отправится, а можно сказать любая девушка, женщина, готовая составить семейное счастье и свить очаг, к тому же с которой, в случае чего, можно развестись, оставив с потомством на произвол судьбы; «конёк-горбунок» - авто, железный конь-мотоцикл, словом, любое средство наземного передвижения из пункта А в пункт Б, и уже не нужно ни пуд соли съесть, ни семь пар железных сапог износить – скорость передвижения в пространстве повысилась донельзя, что не скажешь о цели пути; «летучий корабль» - авиалайнер домчит в «тридесятое царство», а его интерпретация – космический корабль – прямо в Иное царство – к Богу.

А что же дальше? А дальше безнадёга точка блин. Который комом. Потому что, вместо вопроса «зачем?» каждый второй рода человеческого ищет ответы на вопросы «что?» и «как?» Вместо логики целостности и стремления к единству, большинство разобщилось в деталях, сосредоточившись на пост-модернистских тенденциях индивиуализации сознания и отказа от опоры на глубинные ценности. Именно они составляют функциональную основу сказок, легенд и мифов, потому что человек, как единица сущего, только находясь в системе может осмысливать себя центром мироздания и действовать рационально для себя и других. Не имея цели, невозможно стать целостным, не вписывая свою жизни в Целое, невозможно пребывать в гармонии, преодолевая трудности, препятствия, двигаясь от усилия к усилию, развиваясь и развивая себя постоянно и неизменно.

Давайте проследим вместе функции волшебной сказки по В.Я. Проппу, которые он вывел на основе обобщения различных фольклорных источников и систематизировал в своей книге: 1) Отлучка кого-либо из членов семьи; 2) запрет, обращённый к герою; 3) нарушение запрета; 4) выведывание; 5) выдача; 6) подвох; 7) невольное пособничество; 8) вредительство (или недостача); 9) посредничество; 10) начинающееся противодействие; 11) герой покидает дом; 12) даритель испытывает героя; 13) герой реагирует на действия будущего дарителя; 14) получение волшебного средства; 15) герой переносится, доставляется или приводится к месту нахождения предмета поисков; 16) герой и антагонист вступают в борьбу; 17) героя метят; 18) антагонист побеждён; 19) беда или недостача ликвидируется; 20) возвращение героя; 21) герой подвергается преследованиям; 22) герой спасается от преследования; 23) герой неузнанным прибывает домой или в другую страну; 24) ложный герой предъявляет необоснованные притязания; 25) герою предлагается трудная задача; 26) задача решается; 27) героя узнают; 28) ложный герой или антагонист изобличается; 29) герою даётся новый облик; 30) враг наказывается; 31) герой вступает в брак.

А не кажется ли вам, что все эти функции, так либо иначе, вписаны в реальную жизнь каждого из нас? Теперь перейдём к распределению ролей по Проппу между 7 действующими лицами сказки: - Герой; - Антагонист (вредитель); - Даритель волшебных средств герою сказки; - Волшебный помощник; - Царевна или её отец; - Отправитель; - Ложный герой.

И здесь можно найти аналогии с происходящими событиями в жизни каждого человека: если мы воспринимаем себя героем своей жизни, значит у нас всегда есть кто-то, с кем мы вступаем в антагонистические отношения, то есть запускается формула «кто не с нами, тот против нас». Дальше – больше: мы вовлекаемся в отношения с разными персонажами, и на сцену вступает Отправитель, начиная с родителей, которые отправляют нас в школу, институт, на работу, и т.д., заканчивая начальником и нами самими, если вожжа под хвост попадёт и станет скучно жить, то мы куда-то выдвигаемся. Когда влюбляемся, то вступаем на скользкий путь, начиная процесс взаимосвязей с противоположным полом и её/его родом, Даритель и Волшебный помощник – это человек или качество, которыми мы обзаводимся в процессе поиска себя и достижения каких-то важных целей. Ну а ложных героев вокруг нас всегда пруд пруди, и мы учимся отделять зёрна от плевел, внутри самоё себя в том числе, чтобы не стать жертвами ложных идей, идеалов, пропаганд и чужих-чуждых направлений.

Итак, что же важного каждый может извлечь для себя из сказочного контекста с подтекстом? Во-первых, обучение с обязательной инициацией человеческого детёныша во взрослую жизнь – основа основ, и если человек не научен и не обучен, не прошёл школу мужества, не вышел победителем, то он потерял миф в себе, и значить это может только одно: у него нет главной составляющей – идентификации себя, как личности. Во-вторых, все путешествия героя мифа, сказки, легенды – Путь Туда, в царство Иное, то есть к Богу, которого не объять, не понять, но только Там можно получить божественную прививку, чтобы вернувшись, принести что-то важное, особенное, героическое и поделиться этим с другими. В-третьих, все волшебства случаются только в Пути, то есть, как лаконично и метко сформулировал Жванецкий: «Процесс – это жизнь, результат – это смерть». Именно пройдя живым сквозь смертельные испытания, дух героя закаляется в божественном огне, остужается божественной водой, проветривается божественным воздухом, чтобы крепко и уверенно стоять обеими ногами на, Богом подаренной человеку, земле.

Мне трудно понять: что было раньше – миф или религии, но каждый основополагающий, центральный герой – тот, кто воплощает в себе, так либо иначе, сказочный функциональный код: рождение – дом –выход – путь – волшебная (божественная метка) - инициация – препятствия-проверка – царство Иное – смерть – воскресение - реализация божественного в мире.

Если вы знаете истории индуизма (Рама, Кришна), буддизма (Будда), иудаизма (Авраам, Исаак, Иосиф, Моисей и другие пророки), христианство (Иисус), мусульманства (Магомет), то вооружившись сказочными персонажами, можете проверить, что от начала и до завершения пути, каждый центральный герой любой религии обязательно несёт в себе малое, включающее Великое, макрокосм Бога в микрокосме человека, суть в существовании, Я в я.

Из чего хочу сделать вывод: если человек потерял, забыл, отторг в себе истинный миф, изъял из себя героя, перестал ассоциировать свой внутренний мир с ценностными глубинами и высотами духа, то он нежизнеспособен, потому что ушёл из системы координат, единственно которая позволяет в жизни «смертию смерть попрать».

Круг действий героя. Охватывает: отправку в поиски ( С↑ ), реакцию на требования дарителя ( Г ), свадьбу ( С *). Первая функция ( С↑ ) характерна для героя-искателя, герой-жертва выполняет лишь остальные.

Круг действий царевны (искомого персонажа) и ее отца. Охватывает: задавание трудных задач ( З ), клеймение ( К ), обличение ( О ), узнавание ( У ), наказание второго вредителя ( Н ), свадьбу ( С *)