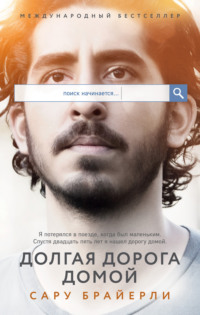

Buch lesen: "Долгая дорога домой"

Посвящается Гудду

Пролог

Никого.

Об этом дне я мечтал двадцать пять лет. Я рос через полсвета отсюда в другой семье, под другим именем, не зная, увижу ли еще когда-нибудь мать, братьев и сестру. И вот стою здесь, у двери хлипкого дома в бедняцком районе пыльного городка в Центральной Индии – месте, где провел первые годы жизни, – и никого здесь нет. Пусто.

Последний раз я стоял на этом месте, когда мне было пять.

Дверь со сломанными петлями намного ниже, чем мне представлялось в детстве, – теперь пришлось бы наклониться, чтобы пройти. Стучать незачем. Сквозь окна и щели в осыпающейся знакомой кирпичной кладке видна комнатушка, где ютилась наша семья, с потолком едва выше моего роста.

Этого я больше всего и боялся, только прятал леденящий страх на задворках сознания. Боялся, что спустя годы поисков найду родной дом, а семьи там не окажется.

Чувствую себя потерянным, не знаю, что делать, – и не впервые в жизни. Мне теперь тридцать, в кармане лежат деньги и обратный билет, но я будто снова стою на той платформе много лет назад: дышать трудно, мысли мечутся, хочется изменить прошлое.

И тут открывается соседняя дверь. Из явно жилой части дома выходит девушка в красном с ребенком на руках. Мой вид ее, конечно, заинтересовал. Выгляжу я как местный, только одет по-западному, вещи слишком уж новые, а прическа модная и аккуратная – значит, иностранец, чужак. Дело осложняется еще и тем, что языка я не знаю, так что, когда она заговаривает, мне остается только догадываться: она спрашивает, что мне тут надо. Хинди я почти совсем забыл, даже не уверен, как произнести то немногое, что могу.

– Не говорю на хинди, говорю по-английски.

К моему изумлению, девушка отвечает:

– Я знаю английский – немного.

Показываю на дверь опустевшего жилища и перечисляю имена его бывших обитателей: Камла, Гудду, Каллу, Шекила. Потом показываю на себя и говорю:

– Сару.

На этот раз девушка не отвечает. Я вспоминаю, что в Австралии мама дала мне кое-что как раз на такой случай. Роюсь в рюкзаке и достаю мои детские цветные фотографии, распечатанные на листе А4. Снова указываю на себя и говорю «маленький», ткнув пальцем в мальчика на фотографиях – Сару.

Пытаюсь вспомнить, кто жил с нами по соседству в то время. Не было ли там малышки, которая, повзрослев, стоит теперь передо мной?

Она всматривается в фотографии, поднимает глаза на меня. Не уверен, понимает ли, но на этот раз неуверенно заговаривает по-английски:

– Люди… не живут здесь… больше.

Хотя в этих словах нет для меня ничего нового, они ранят. Голова идет кругом. Я стою как вкопанный, не в силах пошевелиться.

Я всегда понимал, что, даже если мне удастся разыскать дом, семья могла уже и переехать. Ведь и за то недолгое время, что я жил с ними, мы успели переселиться сюда. Бедняки не выбирают, где жить, матери приходилось браться за любую работу, какая только подвернется.

Глубоко запрятанные некогда мысли роятся в голове. И только одну – о том, что матери нет в живых, – я гоню прочь.

К нам направляется еще какой-то мужчина, и я повторяю свои расспросы, как мантру. Называю имена родных: матери – Камлы, братьев – Гудду и Каллу, сестры – Шекилы – и собственное – Сару. Он уже собирается что-то ответить, как к нам не спеша подходит еще один.

– Что тут? Вам помочь? – спрашивает он на чистом английском.

Первый раз с момента прибытия в Индию я могу с кем-то нормально объясниться и торопливо повторяю рассказ: мальчиком я жил здесь, но уехал с братом и потерялся, вырос в другой стране, не мог вспомнить даже названия деревни, но вот наконец нашел ее, Ганеш-Талай, и теперь разыскиваю мать, братьев и сестру. Камлу, Гудду, Каллу, Шекилу.

Рассказ мужчину как будто озадачил, так что я называю имена снова.

– Подождите. Вернусь через пару минут, – произносит он мгновение спустя.

Я лихорадочно соображаю: куда он? За кем-то, кто знает, где они? Может, даже даст адрес? Но понял ли он, кто я? Ждать приходится недолго. И слова этого мужчины я не забуду никогда:

– Идем. Я отведу тебя к матери.

Сквозь дебри памяти

В доме, где я рос, в Хобарте, на стене моей комнаты висела карта Индии. Моя мать – приемная мать, мама – повесила ее, чтобы я мог чувствовать себя как дома, когда меня усыновили в возрасте шести лет, в 1987 году. Ей пришлось объяснять мне, что изображено на карте, так как до этого я в школу не ходил и даже не знал, что такое карта, не говоря уж о том, чтобы представлять себе очертания Индии.

По всему дому мама расставила индийские безделушки: индусских божков, латунные фигурки и колокольчики, статуэтки слонов. Я тогда еще не понимал, что в обычном австралийском доме таких не увидишь. Еще она украсила шкаф в моей комнате драпировками с индийским узором и принесла вырезанную из дерева марионетку в цветастом наряде. Каждая вещица казалась смутно знакомой, даже если точно таких же я никогда раньше не видел. Иной родитель решил бы, что я еще совсем маленький и могу начать жизнь в Австралии с чистого листа, что незачем растить меня с оглядкой на родину. Но ведь цвет кожи всегда служил бы мне напоминанием о корнях, да и не просто же так мама с папой решили усыновить мальчика из Индии.

Все детство я разглядывал карту, на которой мельтешили сотни названий. Еще задолго до того, как научился читать, я знал, что внушительный треугольник Индостана испещрен городами и деревнями, пустынями и горами, реками и лесами. Ганг, Гималаи, тигры и боги! Они меня завораживали. Я подолгу рассматривал карту, раздумывая о том, что среди всех этих названий есть место, откуда я родом, где появился на свет. Я знал, что называется оно «Гинестлей», но относится ли слово к городу, деревне или даже улице и где искать его на карте – не имел понятия.

Я даже не знал толком, сколько мне лет. В бумагах значилось, что я родился 22 мая 1981 года – год вычислили индийские власти, а дату выбрали по дню, когда я попал в приют, откуда потом меня и усыновили. Что может рассказать напуганный неграмотный мальчишка о том, кто он и откуда?

Поначалу родители даже не знали, как именно я потерялся. Им сказали только – да больше никто ничего и не знал, – что меня подобрали на улице в Калькутте и после безуспешных поисков семьи отправили в приют. К радости всех нас, я попал в семью Брайерли. Так что сначала родители показали мне на карте Калькутту и сказали, что я оттуда, хотя на самом деле это название я впервые услышал тогда от них. И только спустя год, когда я более-менее освоил английский, смог объяснить, что вовсе я не из Калькутты, – туда меня привез поезд с железнодорожной станции неподалеку от «Гинестлея», а сама станция называлась не то «Брамапур», не то «Берампур»… точно не помнил. Знал только, что от Калькутты это далеко и что никто не сумел помочь мне отыскать то место.

Конечно, когда я только приехал, думать надо было больше о будущем, чем о прошлом. Мне предстояло влиться в новую жизнь в мире, совсем не похожем на тот, что был мне знаком. И родители приложили немало усилий, чтобы помочь мне преодолеть все возникавшие трудности. Мама не настаивала, чтобы я как можно скорее выучил язык, понимала, что это случится само собой. Чем понукать меня, она больше думала о том, как окружить меня теплом и заботой, завоевать доверие. А для этого слова не нужны.

Еще она была знакома с живущей по соседству индийской парой, Салин и Джейкобом, мы частенько ходили к ним в гости, где нас угощали индийской едой. Они говорили со мной на родном языке, хинди, задавали простые вопросы, переводили просьбы родителей и их объяснения о том, как мы теперь будем жить вместе. В силу бедняцкого происхождения я и на хинди-то говорил еще не особо хорошо, но то, что теперь хоть кто-то меня понимал, весьма помогало освоиться в новых обстоятельствах.

Мы знали, что все, что родители не могли объяснить жестами и улыбкой, переведут Салин и Джейкоб, так что языковой барьер не мешал.

Как и всякий ребенок, новый язык я учил быстро. Но о прошлом в Индии поначалу рассказывал мало. Родители не настаивали и ждали, пока сам созрею, а я как будто и не слишком о том задумывался. Мама вспоминает, что однажды лет в семь я ни с того ни с сего вдруг захныкал и закричал: «Я добыл!» Как позже выяснилось, я расстроился из-за того, что забыл дорогу от своего индийского дома до школы – прибегал туда посмотреть на учеников. Мы тогда решили не придавать этому значения. Но в глубине души я это пустяком не считал. Кроме воспоминаний, меня с прошлым ничего не связывало, так что, оставаясь в одиночестве, я проигрывал их в голове снова и снова, пытаясь убедиться, что ничего не «добыл».

Не сказать, что я когда-либо забывал о корнях. По ночам воспоминания вспыхивали особенно ярко, и потом еще было непросто успокоиться, чтобы уснуть. Днем было проще – столько всяких дел! Но и тогда мысленно я возвращался в Индию. Из-за этого, и еще собственной решимости не забывать, я сберег четкие воспоминания о детстве там, они складывались в почти полную картину: семья, дом и трагические обстоятельства, которые нас разлучили, ничуть не поблекли в моем сознании, некоторые даже сохранились во всех подробностях. Часть из них приятна, часть – болезненна, но одно неотделимо от другого, и я бы ни от одного не отказался.

Привыкание к новой стране и культуре шло не так уж трудно, как можно подумать, в основном потому что жизнь в Австралии была куда более устроенной, чем та, что я вел в Индии. Конечно, больше всего на свете я мечтал найти маму, но, осознав, что это невозможно, понял, что теперь главное самому не пропасть. Родители с первого дня приняли меня со всей душой, часто обнимали, чтобы я чувствовал себя защищенным, любимым и главное – желанным в их доме. А для ребенка, который потерялся и знал, каково быть никому не нужным, это многое значило. Я быстро к ним привязался и вскоре стал полностью доверять. Даже в шесть лет (будем считать, что я родился в 1981-м) понимал, какая редкая удача мне выпала. Так я стал Сару Брайерли.

Почувствовав себя в безопасности в новом доме в Хобарте, я, наверное, решил, что неправильно зацикливаться на прошлом, что новая жизнь должна вытеснить старую, а потому ночные размышления держал при себе. Все равно поначалу мне бы и не хватило языка обо всем рассказать. К тому же я не совсем понимал, насколько мой случай необычен, – грустил, конечно, но думал, что такое случается. Только потом, когда стал рассказывать людям о себе, по их реакции понял, что история моя необыкновенна.

Порой ночные мысли находили отражение и в жизни днем. Помню, как родители меня взяли на индийский фильм «Салам, Бомбей!». Его сюжет о мальчике, который в одиночку борется за выживание в кипящем жизнью городе и надеется вернуться к маме, так сильно напомнил мне собственную судьбу, что я начал всхлипывать прямо в зале, а родители не могли понять, в чем дело – они-то хотели как лучше.

Воспоминания вызывала к жизни даже любая печальная музыка (в особенности классическая). Меня мог растревожить вид плачущего ребенка и даже просто звук детского плача, но сильнее всего кошки скреблись, когда я видел семью с оравой ребятишек. Думаю, даже осознавая, насколько мне повезло, я видел в них то, чего лишился.

Но постепенно стал рассказывать о прошлом. Уже через месяц после приезда я описал Салин мою семью: мать, сестру, братьев – и как разлучился с братом и потерялся. Вдаваться в подробности не было сил, но Салин только тактично слушала то, что я был готов сказать, и не давила. Постепенно, по мере того как осваивал язык, я начал рассказывать родителям больше, например, что отец бросил нас, когда я был крохой. Но по большей части я жил настоящим: ходил в школу, заводил друзей, открывал в себе любовь к спорту.

И вот как-то в дождливый выходной, примерно год спустя после моего приезда, я удивил маму – и самого себя, – начав рассказывать о жизни в Индии. Наверное, пообвыкся на новом месте, да и выразить себя уже было легче. Я вдруг понял, что еще никогда не был так разговорчив: рассказывал, что мы были настолько бедны, что часто ходили голодными, и о том, как мама посылала меня с кастрюлей обходить соседские дома, выпрашивая каких-нибудь остатков со стола. Рассказ давался нелегко, так что мама меня все время обнимала. Она предложила вместе нарисовать карту моей родной деревни, и, пока она рисовала, я показывал, где на улице стоял наш дом, как пройти к реке, где играла вся детвора, а где мост, под которым шла дорога до станции. Мы водили пальцем по маршруту, а потом рисовали обстановку в доме до мелочей. Обозначили, где спал каждый из членов семьи, указали даже, в каком порядке ложились спать. Потом мы еще не раз возвращались к карте и дополняли ее, по мере того как мой английский становился свободнее. Но из-за того вихря воспоминаний, который пробудился во мне в первый раз, когда мы сели за карту, я стал рассказывать маме о том, как потерялся, а она потрясенно смотрела на меня и записывала. Она нарисовала на карте волнистую линию в направлении Калькутты и подписала: «очень дальняя дорога».

Спустя пару месяцев мы отправились в Мельбурн на встречу с другими ребятами, которых усыновили из того же калькуттского приюта. Бойкая болтовня на хинди с такими же, как я, неизбежно воскресила во мне яркие воспоминания. Я тогда впервые сказал маме, что место, откуда я родом, называется Гинестлей. Когда же она спросила, где это, ответил невпопад, но уверенно:

– Отвези меня туда, и я тебе покажу. Я знаю дорогу.

Впервые со времени приезда в Австралию произнести название родного места было огромным облегчением. Вскоре после этого я даже еще подробнее рассказал обо всем любимой школьной учительнице. Не менее пораженно она записывала за мной добрых полтора часа. Насколько странной мне казалась Австралия, настолько же маме и учительнице казался диковинным рассказ об Индии, они как будто слушали о другой планете.

* * *

Я им поведал о местах и людях, о которых не переставал думать с тех пор, как приехал, и о которых буду думать еще не раз. Нет ничего удивительного в том, что память сохранила не все. Иногда я путаю какие-то мелочи, например, в каком порядке происходили некоторые события или сколько дней между ними прошло. А еще бывает сложно отличить, что я действительно думал и чувствовал в тот момент и какие мысли и чувства наложились на воспоминание за следующие двадцать шесть лет. Я бесконечно гонял их по кругу, чтобы выудить из прошлого хоть какую-нибудь подсказку, так что кое-какие детские воспоминания могли исказиться, однако большая их часть будто стоит у меня перед глазами. А тогда я просто испытал облегчение, рассказав свою историю, как сам ее понимал. Теперь же, когда два года назад моя жизнь круто изменилась, я с трепетом думаю, что мой опыт может заронить зерна надежды и в других.

Как я потерялся

В первую очередь мне вспоминаются дни, когда приходилось приглядывать за сестренкой – Шекилой, ее смеющееся чумазое личико, когда я играл с ней в «ку-ку». И долгие теплые вечера в жаркие месяцы, когда наша семья собиралась вместе с соседями по дому во дворе. Кто-то играл на местной разновидности фисгармонии, остальные пели. Мне было так хорошо, я чувствовал себя своим. Женщины выносили лежанки и одеяла, мы укладывались, тесно прижавшись, и перед тем, как закрыть глаза и уснуть, смотрели на звезды.

Так было заведено в нашем первом доме, где я родился. Его мы делили еще с одной семьей. Каждая из семей занимала свою часть большой главной комнаты с кирпичными стенами и полом из коровьего навоза, земли и соломы. Жилище было простым, но это точно не был чоул – типичный трущобный дом в мегаполисах вроде Мумбаи и Дели, разбитый на отдельные клетушки для нищих семей.

Несмотря на тесноту, жили все дружно. Воспоминания о тех днях – для меня одни из самых счастливых. Мама исповедовала индуизм, а папа – ислам. Такой брак – редкость по тем временам, и долго он не продлился. Отец проводил с нами мало времени: потом я узнал, что он взял вторую жену. Так что маме пришлось растить нас одной. Хотя мы не были мусульманами, она перевезла нас в исламскую часть городка, где я и провел большую часть детства. Мама была очень красивой, стройной, с длинными блестящими волосами, мне она запомнилась как самая прекрасная женщина в мире. А кроме мамы и сестренки у меня было двое братьев, я их обожал и на них равнялся.

После переезда мы жили уже одни, но в жилье потеснее – в одной из трех каморок на нижнем этаже здания из красного кирпича. Пол был такой же – из земли и навоза. Правда, в одном углу единственной комнаты стоял небольшой очаг, а в другом – глиняный чан с водой, откуда мы брали воду для питья и иногда – стирки. Полка была всего одна, там мы хранили одеяла. Стены осыпались, так что мы с братьями иногда забавы ради вынимали кирпич и выглядывали на улицу, потом возвращая его на место.

Климат в этой местности был в основном сухим и жарким, не считая сезона дождей, когда шли затяжные ливни. В отдалении виднелась гряда холмов, где брала начало река, протекавшая за старыми городскими стенами. В сезон дождей она выходила из берегов и наводняла окрестные поля, а когда дожди прекращались, постепенно возвращалась в русло, так что мы выходили половить рыбешку на мелководье. В сезон дождей вода заливала и переход под железной дорогой, так что пройти было невозможно. В сухое время мы обожали играть там, даже не обращая внимания на пыль и щебенку, иногда осыпавшие нас при проезде состава.

Наш район считался очень бедным. В те годы, когда я носился по его кривым немощеным улочкам, он служил обиталищем множества железнодорожных рабочих нашего города. В глазах состоятельных и уважаемых горожан мы были во всех смыслах худыми людьми. Там почти ничего не строилось, а некоторые дома того и гляди могли рухнуть. Те, кто жил не в муниципальных домах, ютились в таких же крошечных, как и мы: с узкими извилистыми коридорами, в одной-двух комнатах, обставленных лишь самым необходимым – парой полок, низкой деревянной кроватью и, может, краном над сточным отверстием.

Кроме стаек нас, детей, по всему городу вальяжно бродили коровы, даже в самом центре, где они могли разлечься и спать на самой оживленной улице. По ночам на углах улиц вповалку спали свиньи, которые днем разбредались, ища, чем поживиться. Они будто работали по графику с девяти до пяти, и в урочное время шли домой спать. Никогда нельзя было сказать, был ли у них хозяин, они просто бродили по округе. А мусульманские семьи еще держали коз и кур, вечно возившихся в пыли. Увы, собак тоже бегало много, их я боялся. Некоторые были беззлобными, но многие – злющими и непредсказуемыми. Особенно я стал бояться собак после того, как одна за мной погналась с рычанием и лаем. Убегая, я споткнулся и ударился головой о кусок битой плитки, торчащий из старого тротуара. Повезло, глаз уцелел, но я сильно рассек бровь – сосед наложил мне повязку. Наконец, отправившись домой, я столкнулся с Бабой, человеком, которого мы почитали как местного святого, дервиша, и он сказал мне больше никогда не бояться собак – они кусают, только если чувствуют страх. Совету я старался следовать, но, видя собаку на улице, все же нервничал. От матери я знал, что некоторые еще и разносят смертельные болезни, которые можно подхватить, даже если они лишь слегка цапнут. Собак я не люблю до сих пор, а шрам все еще виден.

После ухода отца маме пришлось работать, чтобы нас прокормить. Вскоре после рождения Шекилы она начала работать на стройках, с рассвета до заката носила на голове тяжести под палящим солнцем шесть дней в неделю. Так что видел я ее не слишком часто. Часто искать работу приходилось в соседних городках, тогда она не возвращалась домой по несколько дней. Случалось, что мы видели ее пару раз в неделю. И все равно ей не удавалось заработать достаточно на себя и четверых детей. Чтобы помочь нам сводить концы с концами, Гудду лет с десяти стал подрабатывать в ресторане посудомойщиком. Но и тогда мы нередко оставались голодными.

Мы жили одним днем. Не раз нам приходилось выпрашивать еду у соседей и попрошайничать на улице у рынка или станции, а все же с трудом, но как-то день за днем выживали. Каждый раз по утрам все покидали дом в поисках хоть чего-нибудь: еды или денег. В конце же дня возвращались, выкладывали на стол, кто что смог достать, и всё делили. Помню, что почти всегда у меня сосало под ложечкой, но странное дело: меня это как будто не особенно волновало. Я просто привык и принимал все как должное. Мы были тощими детьми с распухшими от голода животами. Недоедали, конечно, но так было тогда с детьми бедняков по всей Индии, ничего необычного.

Как и всем детям в округе, нам с братьями приходилось проявлять изобретательность, чтобы добыть себе пропитание. Иногда просто сбивали камнями манго с чьего-нибудь дерева. Но бывало, ввязывались и в авантюру покрупнее.

Однажды, возвращаясь домой, мы решили пойти окольным путем через поля и наткнулись на большой курятник метров 50 в длину. Его охраняли сторожа с ружьями, но Гудду решил, что в него все равно можно безнаказанно запустить лапы. И мы придумали план: посидим в засаде, пока сторожа не пойдут гонять чаи, и тогда я проникну внутрь – я ведь мал ростом, не заметят. А Гудду и Каллу – за мной. Гудду велел нам подвернуть передние края рубашек и набрать как можно больше яиц, потом выскочить и нестись домой.

Из укрытия мы наблюдали за сторожами, выждали, пока они с работниками пойдут обедать лепешками роти, запивая их чаем масала. Нельзя было терять ни минуты. Я прошмыгнул внутрь и стал сгребать яйца. Подоспевшие Гудду и Каллу тоже принялись за работу. Но куры всполошились, раскудахтались и привлекли внимание сторожей. Они ворвались в сарай, оказавшись всего метрах в двадцати, и мы дали стрекача.

– Деру! – крикнул Гудду.

Мы кинулись врассыпную. В скорости охранникам было с нами не тягаться, а они, на наше счастье, не стали стрелять. Спустя несколько минут я понял, что удрать удалось, и спокойным шагом направился к дому. Увы, но забег яйца не перенесли. Из девяти целыми доехали всего пара, остальные только заляпали мою рубашку. Оказалось, братья меня опередили, и мама уже поставила на огонь сковороду. Спасти удалось десяток яиц – достаточно, чтобы всех накормить. Я коршуном наблюдал, как мама положила первую порцию на тарелку Шекилы, и не удержался – схватил кусок и бросился вон, не обращая внимания на оглушительный плач сестры.

В другой раз я рано проснулся от голода, но обнаружил, что дома ни крошки. Вспомнил, что приметил неподалеку поле недозрелых помидоров и отправился туда в надежде утолить голод. Утро было прохладным, и я так и пошел, завернувшись в одеяло. Добравшись до поля, протиснулся в дырку в ограде с колючей проволокой, и спустя мгновение уже срывал помидоры, заодно уплетая часть прямо на месте, впиваясь в терпкую мякоть. Вдруг раздался громкий свист, и я увидел пять-шесть парней, несущихся ко мне через поле. Я стремглав бросился к ограде и юркнул в дыру, понимая, что для них она окажется слишком мала. И тут столь ценное для меня красное одеяло зацепилось за колючую проволоку. Преследователи нагоняли, так что ничего не оставалось, кроме как бросить его. Когда я вернулся, мама обрадовалась принесенным помидорам, но из-за одеяла мне сильно влетело. Однако она не побила меня, как сделали бы большинство родителей на ее месте; она никогда не поднимала руку ни на одного из нас.

А в другой раз попытка достать еду чуть не стоила мне жизни. Я подрядился перетащить по главной улице десять крупных арбузов до развала на городском рынке. Торговец пообещал немного денег, а я надеялся, что он еще и угостит меня кусочком, когда я управлюсь. Но арбузы были большими, а я – маленьким, и на оживленной улице не успел увернуться. И вот я уже лежу на выпачканной смолой дороге, из головы сочится кровь, а валяющийся рядом арбуз превратился в алое месиво. Повезло, что сама голова также не раскололась, – я попал под колеса мчавшегося мотоцикла. Нога тоже болела. Мотоциклист меня пожалел и довез до дома. Я проковылял внутрь. Мама чуть с ума не сошла, тут же отвела к доктору, и меня перебинтовали. Не знаю, как она с ним расплатилась.

Чем старше становились братья, тем меньше времени они проводили в Гинестлее – осваивали новые охотничьи угодья, спали на вокзалах и под мостами. Изредка наш дервиш, Баба, присматривал за мной и Шекилой в мечети или брал меня на реку рыбачить с помощью длинной бамбуковой палки и лески. В остальное время за нами приглядывали соседи либо мы оставались с Гудду в ресторане, где он драил в тазу кастрюли и сковородки.

* * *

Рассказ получился невеселый, но, думаю, мы были вполне счастливы, хотя, конечно, мечтали о лучшей жизни. Часто по утрам я первым делом отправлялся к местной школе, слоняясь у ворот, смотрел, как идут ученики в форме, и мечтал стать одним из них. Но семья не могла себе позволить отправить меня в школу. Я немного стыдился своей бросавшейся в глаза неграмотности. Не умел ни читать, ни писать, слов тоже знал мало, а потому говорил односложно и редко.

Больше всего я был привязан к сестренке Шекиле. Когда малость подрос, стал о ней заботиться. В мои обязанности входило присматривать за ней, кормить и купать. Мы спали на одной кровати, а когда просыпались, я приносил все, что только смог раздобыть на завтрак. Мы вместе играли в «ку-ку» и прятки. Шекила была такая маленькая и очаровательная! Ей тоже нравилось проводить со мной время, и она бегала за мной хвостом, а я ее защищал и всегда был готов кинуться на помощь, если кто-то ее обижал. Я ни о ком так не заботился, как о Шекиле, и проявлял всю ответственность, на которую только способен такой маленький ребенок. Хотя старшим был Гудду, Каллу относился к нему примерно так же. Временами Гудду брался за некоторые подработки, чтобы помочь семье, и Каллу заботился о нем, как об одном из наших добытчиков. Младший брат следил за тем, чтобы старшему всегда хватало еды, а если тот не приходил домой – за тем, что он спит в безопасном месте. Отца у нас не было, мама часто была на заработках, так что приходилось заботиться о себе самим.

Большую часть времени я проводил в доме или нашем дворе. Целыми днями сидел на земляном полу в одиночестве, не особенно прислушиваясь к разговорам, наблюдая за жизнью вокруг, а рядышком спала Шекила. Иногда присматривавшие за нами соседи разрешали мне отойти немного подальше, чтобы насобирать хвороста для очага, и тогда я притаскивал охапки и сбрасывал их у стены. Временами удавалось заработать монетку, пайсу, а то и две, на леденец, помогая местному лавочнику перетаскать деревянные рейки. Их следовало складывать за оградой у входа в магазин. Но чаще я просто сидел один во дворе. Телевизора или радио у нас не было. Книг и газет тоже, хотя я, конечно, и прочесть их все равно бы не смог. Вот такое нехитрое существование.

Рацион наш тоже был прост: лепешки роти, рис и похлебка дал, в которую изредка добавляли немного овощей, если получалось их раздобыть. В наших местах фрукты выращивали, но они считались роскошью, и их обычно продавали за наличные. Деревьев же, откуда фрукты можно было стянуть, в округе было немного. Как и городские огороды, их хорошо охраняли. Мы настолько привыкли к голоду, что уже сроднились с ним.

Днем ребята из школы выходили поиграть после уроков, и меня отпускали гулять с ними. Иногда мы играли в крикет на любом свободном клочке земли. Еще мне нравилось ловить бабочек, а когда темнело – светлячков. А кроме того, я обожал запускать воздушных змеев. Их мастерили из того, что было под рукой: бумаги и палочек, – но даже на самого простого нужно было немного денег. Так что, если мне хотелось себе воздушного змея, приходилось высматривать застрявшего на дереве и лезть за ним, насколько опасным бы это ни было. Зато можно было устраивать захватывающие воздушные битвы. Для этого нить облепляли песком, и она могла перерезать нити соперников. Если сделать это удавалось, змей неприятеля улетал. Еще дети играли в шарики, но чтобы купить шарик, нужны были деньги.

По-настоящему близких друзей у меня не было, может, потому что в этот район мы переехали или я сам не спешил доверять незнакомцам. И потому почти все время увязывался за братьями, в которых души не чаял.

По мере того как я подрастал, мне разрешали уходить от дома подальше, и приятелей-сверстников у меня прибавлялось. Иногда я оставлял Шекилу одну, понимая, что какое-то время она спокойно может обойтись и без меня. Уверен, на Западе это даже запрещает закон, но в нашем городишке такое было в порядке вещей, если родители были заняты. Меня и самого нередко оставляли одного, так что совесть меня не мучила.

Как и всякий ребенок, поначалу я боялся далеко отходить: случись что, я пробегу улицу, поворот – вот уже и дома. Однако постепенно стал доходить до центра городка. Иногда мы с братьями спускались к реке за плотиной, а путь был неблизким – за городскую черту. Там мы смотрели, как рыбаки закидывают неводы.

К тому времени Гудду и Каллу было по четырнадцать и двенадцать лет, дома они почти не появлялись. Я их видел не чаще двух-трех раз в неделю. Они жили своим умом, рыскали по улицам в поисках пропитания, а ночевали в основном на вокзалах, где иногда можно было разжиться едой или деньгами, подметая полы. Большую часть времени они проводили в соседнем городке в нескольких остановках к югу от нашего, примерно в часе езды. От них я слышал, что Гинестлей – захудалое местечко, а сами они предпочитали какой-то «Берампур», я потом не мог точно вспомнить название. Там с едой и деньгами было полегче, и там же у них появились друзья, с которыми они вместе ездили туда-сюда зайцем.

Случалось, братья и меня брали в возрасте лет четырех-пяти. Когда кондуктор требовал билет, мы соскакивали, а после запрыгивали на следующий поезд. Мы проезжали пару полустанков – простых платформ посреди полей – и прибывали на вокзал Берампура, который был поменьше нашего в Гинестлее и располагался на окраине города. Но дальше него братья меня не пускали – в город, где я мог потеряться, мне было нельзя. Так что, пока они работали, я ошивался на вокзале, а после мы ехали домой. Пусть еды у нас не хватало, зато свободы было вдоволь, и нам это нравилось.

Однажды вечером – мне тогда было пять – я, уморившись после целого дня беготни и игр, сидел дома в предвкушении ужина, на который соберется почти вся семья. Мама пришла с работы, и даже Гудду на удивление приехал нас проведать. Не хватало только Каллу. В тот раз мы ели все вместе, но Гудду провел с нами всего час. Он был старшим из нас, так что больше всего я подражал ему. Перед тем он какое-то время не появлялся дома, так что мне не хватало наших с ним и Каллу вылазок. Тогда я уже чувствовал себя достаточно взрослым и не хотел оставаться дома, пока они путешествуют.