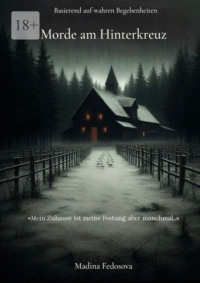

Buch lesen: "Morde am Hinterkreuz"

© Madina Fedosova, 2025

ISBN 978-5-0067-0051-2

Created with Ridero smart publishing system

Dieser Roman ist eine fiktive Interpretation der unaufgeklärten Morde, die sich 1922 in Hinterkaifeck, Deutschland, ereignet haben.

Obwohl die Handlung auf historischen Fakten und bekannten Details des Falls basiert, wurden einige Charaktere, Beziehungen, Ereignisse und Orte erfunden oder verändert, um die Erzählung zu verstärken und einen fesselnden Thriller zu schaffen.

Der Autor hat die verfügbaren historischen Materialien und Dokumente zum Fall Hinterkaifeck recherchiert, sich aber aus künstlerischen Gründen Abweichungen von der tatsächlichen Chronologie und Interpretation der Ereignisse erlaubt. Er ist als eine kreative Interpretation und nicht als eine authentische Darstellung der Tragödie zu verstehen.

Der Autor hat sich bemüht, das Andenken an die Opfer mit Respekt zu behandeln, und spricht allen, die von diesen tragischen Ereignissen betroffen sind, sein aufrichtiges Beileid aus.

Ziel des Romans ist es nicht, die Wahrheit im Fall Hinterkaifeck zu ermitteln, sondern ein fiktives Werk zu schaffen, das von realen Ereignissen inspiriert ist, und der Autor hofft, dass dieser Roman keine zusätzlichen Schmerzen oder Leiden verursacht.

Inhaltsangabe

1922. Hinterkaifeck. Bayern. Ein kleiner Bauernhof wird zum Schauplatz einer Tragödie, die Deutschland erschüttert und als eines der grausamsten und rätselhaftesten Verbrechen des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingeht. Sechs Menschen werden auf bestialische Weise ermordet. Die Polizei ist ratlos. Die Motive bleiben unklar. Dieses Buch ist eine fiktive Untersuchung der Ereignisse in Hinterkaifeck, ein Versuch zu verstehen, was wirklich geschah und warum dieses Verbrechen bis heute unaufgeklärt ist.

Gestützt auf reale Fakten und Zeugenaussagen rekonstruiert der Autor die düstere Atmosphäre der bayerischen Provinz und präsentiert dem Leser seine Version der Ereignisse. “Unser Haus ist unsere Festung”, besagt ein Sprichwort, aber in Hinterkaifeck kehrte es sich in eine blutige Ironie um.

Einleitung

“Das Besondere an unaufgeklärten Verbrechen ist, dass sie nie wirklich aufgeklärt sind. Sie sind einfach noch nicht aufgeklärt.” Zumindest rede ich mir das ein. Vielleicht ist das eine bequeme Rechtfertigung für all die Stunden, die ich damit verbracht habe, körnige Fotos und vergilbte Dokumente zu studieren, für die unzähligen Artikel und Bücher, die ich gelesen habe, und für die schlaflosen Nächte, in denen ich versucht habe, die Fäden des Geheimnisses von Hinterkaifeck zu entwirren. Ich bin weder Detektivin noch Historikerin, nicht einmal Deutsche. Ich bin einfach eine Schriftstellerin, die sich zu den dunklen Seiten der menschlichen Erfahrung hingezogen fühlt.

Aber irgendetwas an dieser Geschichte – die grausamen Morde auf diesem abgelegenen bayerischen Hof, die Jahrzehnte ohne Antworten, das absolute, verwirrende Rätsel – hat mich tief berührt. Zum ersten Mal stieß ich in einer alten Anthologie wahrer Verbrechen auf diesen Fall, und die Details ließen mir keine Ruhe. Die ermordete Familie, das Fehlen eines klaren Motivs, die unerklärlichen Fußspuren im Schnee… all das schien unvollendet.

Aber eines weiß ich mit Sicherheit: Die Geschichte von Hinterkaifeck verdient es, erzählt zu werden, und ich bin hier, um sie zu erzählen, das Schweigen zu brechen und alle bekannten Fakten darzustellen, wobei ich mich so weit wie möglich um Objektivität und Respekt vor dem Andenken an die Opfer bemühe. Um die Beweise zu analysieren, die Motive zu untersuchen, das beängstigende Erbe eines Verbrechens zu erforschen, das seit so vielen Jahren umgeht. Um die beunruhigenden Fragen anzugehen, die weiterhin die.

Teil Eins

Vorahnung

Kapitel 1

Die Augenhöhlen des Krieges

1919—1922

1922. Deutschland erstickte in einem übelriechenden Nachkriegsdunst, vergiftet von der ätzenden Asche zerstörter Städte und den knochigen Schatten des Hungers.

Das einst stolze und mächtige Kaiserreich, dessen Banner über ganz Europa wehten, lag nun in Trümmern, wie ein besiegter Koloss, der ins Herz getroffen wurde.

Berlin, noch vor kurzem gleißend vor Lichtern und voller Leben, hatte sich in ein Labyrinth aus Trümmern verwandelt, wo sich inmitten der Ruinen Scharen von erschöpften und hungernden Menschen herumtrieben.

In der Luft hing ein dichter Smog, vermischt mit dem Geruch von Brand und Verwesung. Die Gebäude, wie entstellte Gesichter, gähnten mit leeren Fensterhöhlen, die an die vergangene Schönheit erinnerten, die vom Krieg gnadenlos vernichtet worden war.

Der Versailler Vertrag, ein glühendes Stigma der Schande, brannte tiefe, unheilbare Narben in den zerfetzten Körper Deutschlands, indem er die Armee demütigend beschränkte, ihr fruchtbares Land entriss und sie zur Zahlung unerschwinglicher Reparationen verpflichtete.

Die Hyperinflation, einem alles verzehrenden Feuer gleich, entwertete alles in rasender Geschwindigkeit, verschlang Ersparnisse, Träume und Hoffnungen und hinterließ im Gegenzug nur eine seelenzerfetzende Verzweiflung.

In einst blühenden Städten, in denen noch vor kurzem Gelächter erklang und das Leben tobte, herrschten nun Chaos und alles verschlingende Armut. Die Straßen füllten sich mit Horden von Arbeitslosen, den gestrigen Soldaten.

Vom Krieg nicht nur körperlich, sondern auch moralisch verstümmelt, irrten sie über das Pflaster und zogen ihre versehrten Körper und verwundeten Seelen hinter sich her. In ihren leeren Augen spiegelten sich unerträglicher Schmerz, Verzweiflung und der Verlust des Glaubens an die Zukunft wider.

Die für Tapferkeit auf den Schlachtfeldern verliehenen Medaillen klirrten nun nur noch nutzlos an den zerfetzten Uniformen und erinnerten an Verrat und Vergessenheit.

Sie irrten ziellos durch die Stadt auf der verzweifelten Suche nach irgendeiner Arbeit, irgendeiner Beschäftigung, die es ihnen ermöglichen würde, ihre Familien zu ernähren, oder wenigstens nach einem Stück trockenem Brot, um den quälenden Hunger zu stillen, der sie von innen heraus zerfraß.

Viele von ihnen, die die Härten des Lebens nicht ertragen konnten, beendeten ihre Tage unter Brücken und in verlassenen Häusern, starben in Einsamkeit und Armut, von allen vergessen, außer von den gleichen Unglücklichen wie sie selbst.

An den Zeitungskiosken, von denen nur wenige die Bombenangriffe und die Wirtschaftskrise überstanden hatten, versammelten sich dichte Menschentrauben, die gierig die vergilbten Seiten beäugten.

Wie Ertrinkende klammerten sie sich an Nachrichtenfetzen auf der Suche nach irgendeiner Hoffnung, irgendeiner Erklärung für den vor sich gehenden Albtraum.

In ihren Augen spiegelten sich Angst, Müdigkeit und Verzweiflung wider, und ihre Gesichter waren von tiefen Falten durchzogen, wie eine Landkarte erlittener Nöte.

Jede Schlagzeile, die in trüber Schrift gedruckt war, schnitt sich wie ein glühendes Stigma ins Bewusstsein und prägte dem Gedächtnis eine weitere Portion Schrecken und Ausweglosigkeit ein.

Wie Schwämme saugten sie jede Zeile, jedes Wort auf, um zu verstehen, was sie morgen erwarten würde, wie sie in dieser verrückten Welt überleben konnten, in der Geld zu Papierfetzen geworden war und das Leben bis zum Äußersten entwertet worden war.

Berliner Tageblatt – Morgenausgabe, 18. Oktober 1922

Die Mark stürzt weiter ab! Brotaufstände im Hartmannsgebiet!

Berlin, 18. Oktober. (Eigener Bericht.) – Aus allen Teilen des Landes treffen beunruhigende Nachrichten ein. Trotz der Bemühungen der Regierung stürzt der Kurs der Mark weiter ab und erreichte heute neue Rekordtiefs. Experten prognostizieren eine weitere Entwertung der Währung, die unweigerlich zu steigenden Preisen und einer Verschlechterung des Lebensstandards der Bevölkerung führen wird.

Im Hartmannsgebiet sind Brotaufstände ausgebrochen, die durch Lebensmittelknappheit und unerschwinglich hohe Preise für Grundnahrungsmittel ausgelöst wurden. Es wird von Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei berichtet. Die Behörden rufen zur Ruhe auf, aber die Lage bleibt äußerst angespannt.

Der Finanzminister kündigte heute neue Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft an, Einzelheiten des Plans wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Die Opposition kritisiert die Regierung für Untätigkeit und fordert den sofortigen Rücktritt des Kabinetts.

Auch in Berlin ist eine Zunahme der sozialen Spannungen zu beobachten. Es kommt vermehrt zu Raubüberfällen und Plünderungen. Die Polizei hat die Streifentätigkeit verstärkt, kann die Situation aber nicht vollständig kontrollieren.

Die Lage im Land ist weiterhin äußerst schwierig und erfordert sofortige und entschlossene Maßnahmen. Das “Berliner Tageblatt” ruft alle politischen Kräfte auf, sich zusammenzuschließen, um die Krise zu bewältigen.

Rheinische Zeitung – Abendausgabe, 19. Oktober 1922

Hunger im Ruhrgebiet: Menschen sterben auf den Straßen!

Essen, 19. Oktober. (Eigener Bericht.) – Die Situation im Ruhrgebiet hat ein katastrophales Ausmaß erreicht. Der Hunger wütet und fordert das Leben von Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten von Menschen. Die Sterblichkeit ist rapide angestiegen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen.

Aus Städten und Dörfern des Ruhrgebiets trafen erschütternde Berichte ein. Menschen starben auf den Straßen, in ihren Häusern, in den Schlangen für kärgliche Rationen. Die Leichen blieben stundenlang am Ort des Todes liegen, da den Behörden die Kräfte und Mittel für ihre rechtzeitige Beseitigung fehlten.

“Wir erleben einen wahren Genozid”, erklärte im privaten Gespräch ein Arzt aus Essen, der aufgrund der Angst vor Repressalien anonym bleiben wollte. “Die Menschen sterben an Erschöpfung, an Krankheiten, die durch Unterernährung verursacht werden. Kinder haben nichts zu essen. Mütter können ihre Säuglinge nicht ernähren. Das ist die Hölle auf Erden.”

Die lokalen Behörden wandten sich hilfesuchend an die Regierung, doch ihre Bitten blieben unbeantwortet. Die Regierung schien mit wichtigeren Dingen beschäftigt zu sein, als das Leben ihrer eigenen Bürger zu retten. Die Lebensmittelvorräte waren erschöpft. Die Preise für Brot und andere Lebensmittel waren in astronomische Höhen gestiegen. Der Schmuggel blühte.

Unterdessen verstärkten die französischen Besatzungstruppen ihre Kontrolle über die Region, was die Situation weiter verschlimmerte. Die Besatzer behinderten die Lieferung von Lebensmitteln und Kohle und verurteilten die Bevölkerung damit zu Leid und Tod.

Die “Hartmannische Zeitung” rief alle Bürger mit Gewissen zum sofortigen Handeln auf. Es sei notwendig, Spenden und Lebensmittel für die Hungernden zu sammeln. Es sei notwendig, Druck auf die Regierung und die Besatzungsbehörden auszuüben, damit diese Maßnahmen zur Rettung der Menschen ergreifen. Die Zeit drängte. Jede Minute Zögern kostete Menschenleben.

“Ich sah, wie eine Frau direkt auf dem Marktplatz zusammenbrach”, erzählte Hans Hartmann, ein Einwohner von Bochum. “Sie hielt einen leeren Korb in den Händen, aus dem ein paar faule Äpfel fielen. Die Leute gingen einfach vorbei. Niemand hielt an, um zu helfen. Alle waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt.”

“Mein Kind ist gestern gestorben”, sagte Frau Schmidt aus Dortmund mit Tränen in den Augen. “Es hatte schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Es hatte nicht einmal mehr die Kraft zu schreien. Es lag einfach da und starrte an die Decke. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll.”

Die lokalen Behörden wandten sich hilfesuchend an die Regierung, doch ihre Bitten blieben unbeantwortet. Die Lebensmittelvorräte waren erschöpft. Die Preise für Brot und andere Lebensmittel waren in astronomische Höhen gestiegen. Der Schmuggel blühte.

Profiteure, von unstillbarer Habgier getrieben, verkauften zynisch die lebensnotwendigen Güter – Kohle zum Heizen, Medikamente für kranke Kinder, ein Stück Butter für erschöpfte Mütter – zu astronomischen Preisen, die für einfache Leute unerschwinglich waren.

Die Kriminalität, wie ein giftiges Unkraut auf einem verlassenen Feld, wucherte mit beängstigender Geschwindigkeit und vergiftete das ohnehin unerträgliche Leben. Taschendiebstähle, Raubüberfälle, Morde wurden zur Alltäglichkeit, und die korrupte und demoralisierte Polizei war völlig machtlos, diesen hemmungslosen Ausbruch der Gesetzlosigkeit aufzuhalten, und beobachtete nur hilflos, wie das Land in den Abgrund des Chaos versank.

Eines Abends, als sich die Dämmerung über Berlin senkte, kehrte ein alter Uhrmacher namens Herr Klaus nach einem langen Arbeitstag nach Hause zurück. In den Händen trug er einen kleinen Beutel mit den Tageseinnahmen – ein paar Mark, die kaum für ein Stück Brot und ein paar Kartoffeln für seine Familie reichten. Er ging schnellen Schrittes, bemüht, keine Aufmerksamkeit zu erregen, doch seine abgetretenen Stiefel und sein geflickter Mantel verrieten ihn.

Plötzlich sprangen zwei junge Männer aus einer dunklen Gasse. Ihre Gesichter waren mit schmutzigen Lappen verhüllt, und in den Händen hielten sie Stichwaffen, die aus Glasscherben gefertigt waren.

“Halt!”, rief einer von ihnen grob und versperrte Herrn Klaus den Weg. “Geld oder Leben!”

Der alte Uhrmacher, am ganzen Körper zitternd, versuchte zu fliehen, doch der zweite Räuber packte ihn am Arm und warf ihn zu Boden.

“Leisten Sie keinen Widerstand, Alter!”, zischte der erste Räuber und hielt Herrn Klaus die Stichwaffe an die Kehle. “Geben Sie uns alles, was Sie haben!”

“Bitte…”, krächzte Herr Klaus, vor Angst keuchend. “Ich habe fast nichts… Nur für Essen…”

“Lügen Sie nicht!”, brüllte der Räuber und schüttelte den alten Mann an den Schultern. “Wir wissen, dass Sie Geld haben!”

Herr Klaus, erkennend, dass Widerstand zwecklos war, gab mit zitternden Händen den Beutel mit dem Geld heraus. Die Räuber rissen ihn ihm aus der Hand und verschwanden schnell in der Dunkelheit der Gasse.

Der alte Uhrmacher blieb auf dem Boden liegen und weinte vor Kränkung und Ohnmacht. Er wusste, dass seine Familie nun hungern würde. Aber er lebte, und das war die Hauptsache.

Sich aufrappelnd, schleppte er sich langsam nach Hause, die Krieg, die Armut und diejenigen verfluchend, die ihm die letzten Hoffnungen geraubt hatten.

Auf dem belebten Bahnhof, wo normalerweise Chaos und Hektik herrschten, lag nun eine besonders bedrückende Atmosphäre.

Der Geruch von Kohle, Maschinenöl und menschlichem Schweiß vermischte sich mit dem stechenden Geruch von Desinfektionsmittel, der an die jüngsten Epidemien erinnerte.

Die riesige Halle, die einst vor Sauberkeit und Lichtern funkelte, war jetzt schwach beleuchtet und mit einer Schicht aus Staub und Schmutz bedeckt.

Auf den abgenutzten Bänken saßen erschöpfte Menschen mit erloschenen Blicken, die auf ihre Züge warteten, wie auf eine Rettung.

In einer Ecke der Halle weinte eine Frau und drückte ein hungriges Kind an sich.

Zwei Männer, in alte, abgetragene Mäntel gehüllt, standen abseits und unterhielten sich leise, auf ihren Zug wartend. Ihre Gesichter verbargen sich im Schatten, und ihre Stimmen waren gedämpft, als hätten sie Angst, belauscht zu werden.

Um sie herum waberte Dampf von rauchenden Lokomotiven, der ein Gefühl der Unwirklichkeit erzeugte.

“Haben Sie die Nachrichten aus München gehört?”, fragte der eine, seinen zerknitterten Hut zurechtrückend und nervös in die Menge blickend, als fürchte er, belauscht zu werden. “Es soll dort wieder Unruhen geben. Schießereien, Barrikaden…”

“Ja”, antwortete der andere, nervös an seinen Händen reibend und mit den Fingern auf seinen abgetragenen Koffer trommelnd. “Das alles verheißt nichts Gutes. Man sagt, es seien die Kommunisten. Wenn man sie gewähren lässt, werden sie das ganze Land in Brand setzen. Bald werden sie auch uns erreichen.”

Er verstummte für einen Augenblick, dann senkte er die Stimme: “Hauptsache, man hält sich aus der Politik heraus”, riet der erste, und seine Lippen verzogen sich zu einer Art Lächeln, das seine Augen nicht erreichte. “Und aus dem… Hexenwald. Man sagt, es spuke dort. Die Einheimischen tuscheln von seltsamen Lichtern in der Nacht und furchterregenden Schreien. Da sollte man sich besser nicht hineinwagen.”

Der zweite Mann nickte, sein Gesicht war noch blasser als sonst. In seinem Blick blitzte Angst auf, vermischt mit etwas anderem – vielleicht Neugier, vielleicht Vorahnung. Er warf einen Blick in Richtung Ausgang, als wollte er diesen von Angst und Ungewissheit durchtränkten Bahnhof so schnell wie möglich verlassen.

Leichen lagen auf den Straßen, und niemand kümmerte sich um ihre Bestattung. In der Luft lag der Geruch von Tod und Verwesung.

Kapitel 2

Das stille Graben

Graben… Schon der Name schien das Wesen dieses Ortes in sich aufzunehmen, klang dumpf und bodenständig, wie das Flüstern der Erde selbst, durchdrungen vom Geruch feuchten Mooses und welken Laubs.

Im Jahr 1922, als die Welt von Kriegen, Revolutionen und Wirtschaftskrisen erschüttert wurde, blieb Graben ein kleines, stilles Dorf, verloren im Herzen des bayerischen Hinterlandes, fernab von Großstädten und lauten Hauptverkehrsstraßen.

Wie von der Außenwelt abgeschnitten, versank es im Grün der Hügel und Wälder, wie ein Kind, geborgen in den Armen seiner Mutter.

Das Leben hier floss langsam und gemächlich dahin, nicht der Hast der Zeit unterworfen, sondern dem natürlichen Rhythmus der Natur und den jahrhundertealten Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden.

Die Zeit schien hier anders zu vergehen, gemächlich, wie ein Gebirgsbach, der sich seinen Weg durch die Steine bahnte und eine Spur der Ruhe und Beschaulichkeit hinterließ.

In Graben war selbst unter den Strahlen der hellen Sonne immer ein Schatten zu spüren, der Schatten längst vergangener Epochen, der Schatten großer Veränderungen, die diese abgelegenen Orte nie zu erreichen schienen.

Man stelle sich vor: enge, gewundene Gassen, die wie von einer unachtsamen Hand gezeichnet wirkten, gepflastert mit Kopfsteinpflaster, das von Tau und Zeit glatt war. Die Steine erinnerten sich an die Schritte vieler Generationen von Grabener Einwohnern, und jeder Pflasterstein barg seine Geschichte, sein Geheimnis.

Entlang dieser Gassen zogen sich bescheidene, aber solide und gepflegte Häuser aus Holz und Stein mit Ziegeldächern, die von Regen und Sonne verdunkelt waren. Jedes Haus war einzigartig, mit seinem eigenen Charakter und seiner eigenen Geschichte, aber alle waren durch eines vereint – die Liebe und Fürsorge ihrer Besitzer.

An den Fenstern und Holzbalkonen prangten wie leuchtende Juwelen Kästen und Töpfe mit Blumen. Geranien, Petunien, Kapuzinerkresse – einfache, aber so liebenswerte Blumen, die sich in Helligkeit und Schönheit zu übertreffen schienen. Jeden Morgen pflegten die Bewohner von Graben liebevoll ihre Blumen, gossen sie, schnitten trockene Blätter ab und freuten sich über jede neue Knospe.

Am Morgen stieg dichter, milchiger Nebel über dem Dorf auf, wie ein Gespenst, das die Häuser und Felder umhüllte und Graben wie eine märchenhafte, unwirkliche Welt erscheinen ließ. Durch den Nebel drangen kaum die Silhouetten von Häusern und Bäumen, was ein Gefühl von Geheimnis und Rätselhaftigkeit erzeugte. Es schien, als sei die Zeit stehen geblieben und Graben verharrte in Erwartung von etwas Ungewöhnlichem.

Doch dann endlich zeigten sich die ersten Sonnenstrahlen, die den Nebel mit ihren goldenen Pfeilen durchdrangen. Der Nebel lichtete sich langsam und enthüllte Graben in seiner ganzen Pracht. Häuser, Felder, Bäume – alles verwandelte sich im Sonnenlicht und nahm leuchtende Farben und klare Konturen an. Und Graben erwachte zu neuem Leben und erfüllte sich mit den Geräuschen und Düften eines neuen Tages. Hähne krähten, Kühe muhten, Hunde bellten, von den umliegenden Bauernhöfen herüberwehend. In der Luft lag der Duft von frischem Brot, Rauch aus Schornsteinen und das Aroma von Blumen. Graben lebte sein Leben, ein Leben voller Arbeit, Sorgen und Hoffnungen.

Die meisten Einwohner Grabens waren Bauern. Ihr Leben war untrennbar mit dem Land verbunden, mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, mit den Jahreszeiten. Noch bevor die ersten Sonnenstrahlen durch den Morgennebel drangen, der das Tal umhüllte, standen die Bauern schon auf. Das Knarren von Dielen, ein leises Gebet, das Geräusch von Wasser, das in ein Waschbecken floss – so begann jeder Tag in einer Bauernfamilie.

Nach einem kargen Frühstück, bestehend aus Brot und Milch, zogen die Männer auf die Felder. Ihre rauen Hände, von Falten und Narben zerfurcht, erinnerten sich an die Berührung der Erde, der Weizenähren, des feuchten Lehms. Sie pflügten das Land, säten das Korn, ernteten die Ernte – sie arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ohne Müdigkeit zu kennen. Ihre Rücken beugten sich unter der Last der Arbeit, aber ihre Augen leuchteten von Beharrlichkeit und der Hoffnung auf eine gute Ernte.

Die Frauen blieben zu Hause, um sich um das Vieh zu kümmern, Essen zuzubereiten und auf die Kinder aufzupassen. Ihre fürsorglichen Hände molken Kühe, fütterten Schweine und sammelten Eier. Sie wuschen Wäsche in kaltem Wasser, webten Leinen und nähten Kleidung. Ihre Tage waren voller Sorgen, aber sie klagten nie, da sie wussten, dass ihre Arbeit genauso wichtig war wie die der Männer.

Einige Einwohner Grabens übten Handwerke aus. Schmiede fertigten Hufeisen, Tischler stellten Möbel her, Schneider nähten Kleidung. Ihre Hände beherrschten die Werkzeuge geschickt und schufen schöne und nützliche Dinge. Ihre Handwerke wurden von Generation zu Generation weitergegeben und bewahrten die Traditionen und die Kultur Grabens.

Das Leben der Bauern war hart und voller Sorgen. Dürren, Überschwemmungen, Viehkrankheiten – all das konnte ihre Pläne über Nacht zunichtemachen und ihnen die Lebensgrundlage entziehen.

Aber sie waren starke und widerstandsfähige Menschen, die an Arbeit und Entbehrungen gewöhnt waren. Sie waren von der Natur selbst gestählt worden und hatten gelernt, die einfachen Freuden des Lebens zu schätzen: die Wärme des heimischen Herdes, das Lächeln eines Kindes, den Geschmack von frischem Brot. Sie waren durch Bande der Verwandtschaft und Freundschaft miteinander verbunden, halfen sich in schwierigen Zeiten gegenseitig und freuten sich gemeinsam über Erfolge. Ihr Leben, einfach und schlicht, war voller tiefer Bedeutung und Würde.

In Graben, wie in jedem anderen Dorf, gab es eine Kirche. Sie war das Zentrum des spirituellen Lebens des Ortes. An Sonntagen versammelten sich die Einwohner Grabens in der Kirche, um zu beten und der Predigt des Priesters zu lauschen. Kirchliche Feste wurden feierlich und fröhlich begangen, mit Liedern, Tänzen und Volksfesten.

In Graben, wie in jedem anderen bayerischen Dorf mit Selbstachtung, erhob sich eine Kirche. Nicht einfach ein Gebäude aus Stein und Holz, sondern das Herz des Dorfes, das spirituelle Zentrum, um das sich das Leben jedes Einwohners drehte.

Ihr hoher Turm, der in den Himmel ragte, war von weitem zu sehen, wie ein Leuchtfeuer, das verirrten Seelen den Weg wies. Die Kirche war vor vielen Jahren erbaut worden, noch zu Zeiten der Könige, und hinter ihren Mauern hörte man die Gebete vieler Generationen von Grabener Einwohnern.

Im Inneren der Kirche herrschte eine Atmosphäre der Ehrfurcht und Stille. Sonnenstrahlen, die durch die Buntglasfenster drangen, tauchten die Luft in sanfte, gedämpfte Farbtöne. Der Duft von Weihrauch und altem Holz erfüllte den Raum und erzeugte ein Gefühl der Ruhe und des Friedens. An den Wänden hingen Ikonen von Heiligen mit strengen, aber gütigen Gesichtern, die über die Gemeinde wachten.

An Sonntagen, wenn das Glockengeläut durch die Gegend hallte, versammelten sich die Einwohner Grabens, in ihre besten Kleider gehüllt, in der Kirche. Sie kamen hierher, um zu beten, um Vergebung für ihre Sünden zu bitten und um den Segen für eine neue Woche zu erhalten. Ihre Stimmen, die sich zu einem einzigen Chor vereinten, stiegen zum Himmel auf und erfüllten die Kirche mit Gebeten und Gesängen.

Der Pfarrer, ein alter und weiser Mann, las die Predigt und erzählte von Nächstenliebe, Barmherzigkeit und wie man nach den Gesetzen Gottes leben soll. Seine Worte fanden in den Herzen der Gemeinde Widerhall und stärkten ihren Glauben und ihre Hoffnung.

Kirchliche Feste wurden in Graben feierlich und fröhlich begangen. Die Einwohner des Dorfes kleideten sich in ihre schönsten Kostüme, schmückten die Kirche mit Blumen und Bändern und veranstalteten Volksfeste. Lieder, Tänze, Spiele, Leckereien – all das schuf eine Atmosphäre der Freude und der Einheit. Auf dem Kirchplatz versammelten sich alle Einwohner Grabens, von jung bis alt, um gemeinsam das Fest zu feiern und sich von den schweren Arbeitsalltag zu erholen. Die Kirche, wie eine fürsorgliche Mutter, vereinte alle Einwohner Grabens und schenkte ihnen Glauben, Hoffnung und Liebe.

Im Dorf, etwas abseits des zentralen Platzes, befand sich die Schule – ein kleines, aber solides Gebäude mit großen Fenstern, die auf die ruhige dörfliche Landschaft hinausgingen. Hier strömten jeden Morgen Kinder aus Graben und den umliegenden Weilern herbei, mit Ranzen auf dem Rücken und dem Glanz der Neugier in den Augen. Die Schule war der Stolz des Dorfes, ein Symbol der Hoffnung für die Zukunft und ein Ort, an dem Träume geboren wurden.

Der Lehrer, Herr Hauser, war ein angesehener Mann in Graben. Klein, hager, mit einem aufmerksamen Blick und einem freundlichen Lächeln, war er nicht nur Lehrer, sondern vielmehr ein Mentor und Wegweiser in die Welt des Wissens. Er kannte jeden Schüler beim Namen und erinnerte sich an die Besonderheiten seines Charakters und seiner Träume. Sein Haus, das sich neben der Schule befand, stand Kindern und ihren Eltern immer offen.

Im Klassenzimmer standen Holztische, mit Tinte beschrieben und mit geschnitzten Namen verziert. An den Wänden hingen Karten, das Einmaleins und Porträts berühmter bayerischer Könige. Es roch nach Holz, Kreide und frischer Tinte. Hier, in dieser einfachen und gemütlichen Umgebung, lernten die Kinder die Grundlagen des Lesens und Schreibens.

Herr Hauser unterrichtete die Kinder in Lesen, Schreiben, Rechnen, Geschichte und Geographie. Er erzählte ihnen von fernen Ländern, großen Entdeckungen und den Helden der Vergangenheit. Er versuchte nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch kritisches Denken bei den Kindern zu entwickeln und ihnen beizubringen, zu analysieren und ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Aber nicht nur Wissen gab der Lehrer seinen Schülern. Er förderte in ihnen die Liebe zu ihrem Heimatland, zu ihrem bayerischen Land, zu seinen Traditionen und seiner Kultur. Er erzählte ihnen von der Schönheit der heimischen Natur, der Wichtigkeit der Arbeit und der Notwendigkeit, die Älteren zu respektieren. Er lehrte sie, ehrlich, gerecht und barmherzig zu sein.

Die Schule war nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort der Kommunikation. Hier fanden Kinder Freunde, lernten, im Team zu arbeiten, teilten ihre Freuden und Sorgen. Hier entstand echte Freundschaft, die über viele Jahre andauerte und Generationen von Grabener Einwohnern verband. Die Schule, der Lehrer, die Schüler – sie alle waren Teil einer großen Familie, der Familie Graben, die durch die Liebe zu ihrem Land und den Glauben an eine bessere Zukunft vereint war.

Kapitel 3

Die Schänke “Zur alten Eiche”

Am Rande des Dorfes, unweit der Straße, die ins benachbarte Wangen führte, stand die Schänke “Zur alten Eiche”. Ihren Namen hatte sie von einer riesigen, weit ausladenden Eiche, die direkt vor dem Eingang stand und deren Wurzeln das Gebäude fest im Herzen des bayerischen Landes zu halten schienen. Das Gebäude war aus grobem Stein gemauert, mit massiven Holzbalken und kleinen Fenstern, die mit schmiedeeisernen Gittern versehen waren. Das Dach, mit von der Zeit verdunkelten Ziegeln gedeckt, verlieh der Schänke das Aussehen einer alten Burg, die viele Geheimnisse barg.

Der Besitzer der Schänke war ein kräftiger Mann mittleren Alters namens Hans. Mit einem breiten, gutmütigen Gesicht, das von Falten zerfurcht war, und hellen, leicht verwaschenen Augen, freute er sich immer, seine Besucher zu sehen… fast alle. Sein dichter, roter Schnurrbart sträubte sich über dem Bierkrug, wenn er über die Witzeleien seiner Gäste lachte. Seine Frau, Anna, eine korpulente und rosige Frau mit einem gütigen Herzen, leitete die Küche und bereitete herzhafte und schmackhafte Gerichte für die Besucher zu.

Sie beide bemühten sich, in der Schänke eine Atmosphäre der Freundlichkeit und Fröhlichkeit zu erhalten, aber manchmal wurde ein ruhiger Abend von einem ungebetenen Gast gestört. Andreas Gruber, das Familienoberhaupt aus Hinterkaifeck, war kein häufiger Gast, aber wenn er auftauchte, veränderte sich die Atmosphäre spürbar. Betrunken, gereizt, pflegte er andere Besucher zu beleidigen, zu beschimpfen und zu einer Schlägerei zu provozieren. Hans, der Wirt, versuchte, ihn zu beruhigen, aber Andreas war ein starrköpfiger und aggressiver Mensch.

“Na, Hans, schenk mir mal einen Krug von deinem besten Bier ein!”, rief ein hochgewachsener, hagerer Mann in einer abgetragenen Lederjacke und setzte sich an einen der Tische. Es war Josef, der örtliche Schmied.

Am Nachbartisch saß Andreas Gruber und schwankte. Sein Gesicht, das normalerweise streng war, war von dem getrunkenen Bier gerötet. Seine Augen glänzten fieberhaft, und seine Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Grinsen. Er umklammerte sein Glas, als hätte er Angst, es würde ihm gleich weggenommen.

“Was seid ihr denn so trübselig, Männer?”, brüllte er, seine Stimme war von dem Getrunkenen heiser. “Na los, amüsiert euch! Trinkt, solange ihr trinken könnt! Morgen ist vielleicht keine Zeit mehr zum Trinken…” Seine Worte hingen in der Luft, wie eine böse Vorahnung.

Fritz, der mit Günther Karten spielte, warf Andreas einen verstohlenen Blick zu und versuchte, seinem Blick auszuweichen. “Alles gut, Andreas”, murmelte er und hoffte, das würde Gruber beruhigen.

Aber Andreas war nicht zu stoppen. “Alles gut? Und auf meinem Hof…”, er stockte, sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn, “Auf meinem Hof geht es zu… Geister, nachts, schleichen herum. Ich höre Schritte, Knarren… Ich bekomme Angst!” Er lachte, aber in seinem Lachen lag ein Hauch von Hysterie.