Buch lesen: "Das nationalsozialistische Wien"

DAS NATIONALSOZIALISTISCHE WIEN

Sehnsucht nach dem größeren Reich des „Führers“: Gedenkmünze zum „Anschluss“.

Eintragung einer Lehrerin zum „Führergeburtstag“ in ihrem Unterrichtsbuch, 20. April 1943.

Robert Bouchal · Johannes Sachslehner

DAS NATIONALSOZIALISTISCHE WIEN

Orte · Täter · Opfer

INHALT

Cover

Titel

PROLOG

Auch die Österreicherinnen und Österreicher grüßen deutsch

AM ABGRUND

Der „Anschluss“

Der Beutezug

Novemberpogrom

Die Verwandlung der Stadt und ihrer Menschen

BRENNPUNKTE DER NS-HERRSCHAFT

Ein Balkon für den „Führer“ – der Tag des Großdeutschen Reiches

Das Gauhaus

Hitler auf der Hohen Warte: die Schirach-Villa · Hohe Warte 52

Deutsche Arbeitsfront – Theobaldgasse 19

Reichspropagandaamt · Reisnerstraße 40

Im Hauptquartier der Hitlerjugend Albertgasse 35

Standortheim der HJ: das Otto-Planetta-Haus auf der Hohen Warte

Das Luftgau-Kommando XVII in der Esders-Villa

Kein „Heldenbunker“: der Schirachbunker

Das „Führerzimmer“ im Volkstheater

Maria-Theresien-Kaserne · Am Fasangarten

SA-Kaserne in Kaltenleutgeben

EINE STADT WIRD „JUDENFREI“

Die Deportation der Wiener Juden

WAS MAN MIT UNS MACHT, IST NACKTER MORD

Orte des Terrors

WIDERSTAND UND OPFER

Höllische Wettfahrt mit der Gestapo: Otto Vogl

Liebe in Zeiten der Guillotine

In den Händen der Gestapo-Folterknechte: Josef Sasso

Für ein Gedicht in den Tod: Felix Grafe

Wehrkreiskommando XVII

TÖTEN IM NAMEN DER GESUNDEN VOLKSGEMEINSCHAFT

Das Hauptgesundheitsamt · Das klassifizierende Archiv der Menschen

Monatlich töteten wir zwischen 6 und 10 Kinder · Jugendfürsorgeanstalt Am Spiegelgrund

Der Kongress der Mörder in Gugging

DIE STADT IM „TOTALEN KRIEG“

Der Luftschutzbunker hinter dem Rathaus Wien

Das „Luftschutz- Raumnetz- Innere Stadt“: der Schutzraumkeller unter dem Palais Harrach

Zwei Luftschutzkeller unter einem Haus · Babenbergerstraße 5

Im Luftschutzbunker Schönbornpark

Der Splitterschutzdeckungsgraben im Orthopädischen Krankenhaus

Das Flugmotorenwerk Ostmark

Im Keller des ehemaligen Michaeler Bierhauses

Ein alter Luftschutzplan taucht auf

Ein Granatleitwerk im Holzgebälk

EPILOG

Literatur und Quellen

Bildnachweis

Danksagung

Die Autoren

Impressum

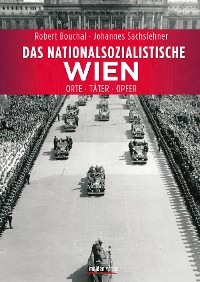

Machtdemonstration: 1.-Mai-Aufmarsch der Parteiformationen am Heldenplatz, 1938.

Stramme Idealhaltung, gewichste Stiefel: Hitler demonstriert den „deutschen Gruß“.

PROLOG

AUCH DIE ÖSTERREICHERINNEN UND ÖSTERREICHER GRÜSSEN DEUTSCH

Studiert man aufmerksam die Wochenschauberichte und Fotos aus den Tagen des „Anschlusses“, so fällt eines auf: Die rechten Arme der Österreicherinnen und Österreicher, die nun Deutsche sein wollen, fliegen so zackig und gekonnt zum „Heil Hitler!“ empor, dass man glauben könnte, sie hätten das schon lange vorher geübt. Der Winkel stimmt, die Handfläche ist wie in den Richtlinien vorgeschrieben nach unten geöffnet. Mit dem „deutschen Gruß“, so scheint es, wollen sie dem „Erlöser“, der da kommt, kundtun, dass sie für ihn bereit sind, ja, sich ihm ganz hingeben wollen. Es ist diese markige Unterwerfungsgeste, die sie dem „Führer“ zur Ankunft schenken können und die sie einbindet in die als groß und mächtig empfundene Gemeinschaft der Formel „Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer!“. Ihre große Sehnsucht hat endlich Erfüllung gefunden.

Das ist keine Belanglosigkeit. Wenn es so ist, wie der deutsche Soziologe Tilman Allert in seiner luziden Studie über den „deutschen Gruß“ schreibt, dass der Gruß die „menschliche Begegnung moderiert, ihr einen Rahmen setzt, der die ersten Spielregeln definiert“, so gilt es, die offenkundige Faszination dieses Grußrituals für die neuen „Volksgenossen“ näher zu betrachten. Die „Ostmärker“, die dem „Führer“ zuliebe auf „Grüß Gott!“, „Servus!“ und „Guten Tag!“ verzichten, demonstrieren mit ihm vordergründig Loyalität, doch dahinter verbirgt sich mehr: Mit der Übernahme des „deutschen Grußes“ akzeptieren sie seine Herrschaft und liefern sich seinem Charisma aus, es entsteht eine Einengung der Wahrnehmung, eine „Wahrnehmungsschließung“, wie Tilman Allert dieses Phänomen nennt – sie gehe, so seine These, dem „antisemitischen Furor“ und den späteren Verbrechen der Nazis voran. Der „Hitlergruß“ ebne den Weg zur „moralischen Indifferenz und moralischen Perversion“. Jene, die sich dem neuen Gruß verweigern, müssen dies oft schmerzvoll erkennen – der Respekt vor der Würde des Menschen wird preisgegeben, es siegt die Sehnsucht nach Bindung im großen Heer des „Führers“.

Der ausgestreckte Arm ist allgegenwärtig: Bei Paraden, Aufmärschen, in der Propaganda der Presse und selbst bei Beerdigungen (oben) wird dem „Führer“ mit dem „verkleideten Schwur“ des Hitlergrußes gehuldigt.

Die Freiheit des

Grüßens gilt nicht mehr: emailliertes Metallschild, das den Eintretenden auf die neue Grußformel verpflichtet.

„Heil Hitler!“ ist nicht bloß ein Gruß. „Die Grußworte“, so schreibt der Völkische Beobachter schon 1935, „sollen uns immer wieder aus dem Kleinkram des Alltags herausheben und an die großen Ziele und Aufgaben erinnern, die Adolf Hitler uns allen gab“, sie sind die Zusicherung, dass man sich dem „Führer“ verpflichtet fühlt, wie Tilman Allert in seiner Analyse zeigt. Die Person Adolf Hitler werde durch die Grußformel sakralisiert, der „Führer“ mit „der Wirkungsmacht einer göttlichen Instanz ausgestattet gedacht, man glaubt an ihn, so wie man an Gott glaubt, und im Gruß wünscht man sich Heil durch ihn.“ Verstärkt werde diese Sakralisierung durch die Bewegung des Arms: Man gibt seinem Gegenüber nicht mehr die Hand, sondern reißt diese über ihn empor: „Er weist in die einsame Leere des Raumes auf den fiktiven Ort einer möglichen Begegnung, die im Irgendwo hoch über den Grüßenden liegt“. Zu diesem Aspekt der Unendlichkeit gesellt sich die militärische Zackigkeit: Der soldatisch anmutende „deutsche Gruß“ signalisiert „Aktionsbereitschaft“. Auch wenn sie keine Uniform tragen – die „Volksgenossen“, die zusammenstehen und die Arme hochreißen, agieren wie militärische Körper, demonstrieren bedingungslose Treue. Der „deutsche Gruß“ ist zugleich ihr exklusives Privileg – Juden ist die Ausführung des Hitlergrußes verboten, sein „magisches Potential“, wie Tilman Allert es nennt, bleibt den Mitgliedern der Volksgemeinschaft vorbehalten. In einer Art von „verkleidetem Schwur“, der beständig erneuert wird, verpflichten sie sich immer wieder aufs Neue dem „Führer“.

Für all jene, die meinen, bisher zu kurz gekommen zu sein, für die „nicht zu Ende Geborenen“, wie Klaus Theweleit dieses Phänomen einst in seinen Männerphantasien umschrieben hat, wird der Hitlergruß zum willkommenen Ritual, ja, zur „revolutionären“ Geste, birgt er doch durch die „Verkehrung von weltlicher und religiöser Ordnung“ (Tilman Allert) auch Hoffnung – Hoffnung auf eine bessere Zukunft, von der etwa der Schriftsteller Bruno Brehm, einer der umtriebigsten Agitatoren der illegalen Wiener Nazi-Szene, in seinem Brief aus Wien, abgedruckt im Maiheft 1938 der Zeitschrift Das Innere Reich, erzählt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Franz Tumler ist er in den „Tagen der Freude“ in der südlichen Steiermark und in Kärnten unterwegs, das „Schönste von allem“ sei dabei der „Sieg Heil!“-Gruß eines „blassen rotznäsigen kleinen Bübleins“ gewesen, das „sein Ärmchen in die Luft“ warf und ihnen den Gruß entgegenjubelte, „und es war so hell und freundlich alles, wie die vielen Himmelschlüsseln auf den fahlen Winterwiesen und die leuchtenden Blüten des Krokus am Rande der dunklen Wälder“.

Durch „die Gnade des Himmels und die Kraft des Führers“ habe man nach der „Befreiung“ wieder eine „frohe Zukunft“: „Es wird wieder Arbeit geben, die Menschen werden hoffen können, die Frauen werden den Mut haben, Kinder zu gebären.“ Doch das „größere Reich“, von dem Teil zu sein Brehm so ergriffen schwärmt, wird sich als Reich des Terrors und des Todes erweisen …

Burgtor und Heldenplatz werden zur Bühne für die Botschaft des Hakenkreuzes.

AM ABGRUND

Der „Messias“ erscheint den jubelnden Wienern im offenen Mercedes: die Ankunft Hitlers am 13. März 1938.

Über das nationalsozialistische Wien zu schreiben, bedeutet mehr: Es ist kein nostalgischer Rückblick in eine verklärt erscheinende Vergangenheit, kein wehmütig-sentimentales Erinnern. Es ist, wir wollen das mit allem Nachdruck festhalten, ein Blick in den Abgrund, in den Abgrund menschlicher Niedertracht und Gemeinheit, von Hass und Habgier, in den Abgrund ideologischer Verblendung, gespeist aus Mythen und Ressentiments.

Es ist eine Begegnung mit der Macht der Phrasen und der Parolen, der markigen Sprüche, der Hybris eines Staates, dessen Menschen zu glauben beginnen, was man ihnen einhämmert: ein auserwähltes „Volk“ zu sein, von der Vorsehung dazu bestimmt, die Weltherrschaft anzutreten.

Es ist letztlich eine Auseinandersetzung mit der Frage nach Schuld und Sühne. Die Verzweiflung und die Todesangst der Opfer sind verweht, wir, die Nachgeborenen, können sie nur mehr erahnen, wir können die Dokumente studieren und hinter den nackten nüchternen Buchstaben, hinter den „Streng geheim!“-Stempeln und Unterschriften, das Furchtbare spüren. Wien, das wird manchmal schon wieder vergessen, war das erste Exerzierfeld des Holocausts, die Bühne auf der die Mordmaschine des Genozids ihre Probe hielt. Adolf Eichmann und seine Schergen entwickelten hier ihre Ökonomie des industriellen Massenmords, die sie später in das „Protektorat“ und nach Frankreich, nach Ungarn und in die Slowakei „exportieren“.

Das „verordnete Gedächtnis“, das uns in den Schulen und bei offiziellen Gedenkfeiern der Republik begegnet, bewirkt wenig, die österreichische Gesellschaft tat sich lange schwer mit ihrer „Vergangenheitsbewältigung“ und auch heute noch hat man den Eindruck, dass es für viele einfacher ist, mit einer Lüge zu leben – der Lüge von der „gewaltsamen“ Annexion Österreichs durch Hitler.

DER „ANSCHLUSS“

Viele können es kaum erwarten. Auf dem Land, wo die Ordnungsmacht weit ist, wehen schon im Februar 1938 die Hakenkreuzfahnen von den Bauernhäusern. In den Städten hat man das blutrote Tuch mit der Swastika längst in der Schublade. Hinter den Kulissen werden in Nazi-Kreisen schon die Posten von morgen vergeben, „kommissarische Leiter“ werden verhandelt, die Stiefel blank geputzt, die Armbinden bereitgelegt. Es soll ja ein Festtag sein und man will dabei sein, wenn es um die Verteilung der Beute geht.

Die illegale Nazi-Szene ist gut vorbereitet: Wie aus dem Nichts tauchen Uniformen und Hakenkreuz-Binden auf.

Das Warten auf die Ankunft des „Führers“ wird mit sakraler Inbrunst begangen. „Immer aber wenn eine Stimme von jenseits der Grenzen kam“, so erzählt Karl Hans Strobl (1877 – 1946), erfolgreicher Autor und Mitglied des Naziliteraten-Zirkels um Bruno Brehm, Mirko Jelusich und Josef Weinheber, in seinen Erinnerungen, „saßen alle um den Tisch und es war wie in der Kirche. Wir hatten eine blaue Schulvereinskerze angezündet und hatten alle das Parteiabzeichen angesteckt und waren durch das innigste, andächtigste Gemeingefühl verbunden. Und zum Schluß erhoben wir uns und erhoben die Hände und sangen – wir kleines Häufchen Leute – stehend das Deutschland- und dann das Horst-Wessellied und so mag den ersten Christen zumut gewesen sein, als sie in den Katakomben noch Staatsfeinde und schwer illegal waren.“ Die „Weihestunden“ in seinem Haus in Perchtoldsdorf sind Strobl und seinen Freunden ein „Kraftquell“, niemand geht von dannen, „ohne Erbauung und Erhebung“ mitzunehmen. Was er verschweigt: Die Nazi-Runde hat für ihn ein ehrenwertes Amt vorgesehen: Strobl, der später stolz darauf ist, die erste Hakenkreuzfahne in Wien und Umgebung gehisst zu haben, soll Landesleiter der Reichsschrifttumskammer „beim Landeskulturwalter Gau Wien“ werden – eine repräsentative Funktion, die ihm Ende 1938 tatsächlich zugesprochen wird. Der neue Arbeitsplatz: ein Büro am Schwarzenbergplatz 7. Als „Kenner der hiesigen Verhältnisse“, so hat er schon am 13. März 1938 in einem Brief an Hanns Johst, den Präsidenten der Reichsschrifttumskammer, deponiert, sei er für die „Erfassung und Auswahl der Kameraden“ besonders qualifiziert.

Auch für seinen Freund Mirko Jelusich (1886 – 1969), der Ambitionen als Dramatiker hat und eine von „artfremden Einflüssen freie Bühne“ schaffen will, findet sich eine prestigeträchtige Aufgabe: Jelusich, in den Kriegsjahren mit einem jährlichen Einkommen zwischen 150.000 und 170.000 Reichsmark der Topverdiener unter den österreichischen Autoren, soll „kommissarischer Leiter“ des Burgtheaters werden. So hat denn der „uralte Wunschtraum von der Einheit und Freiheit des Reiches“, von der Strobl und Kollegen schwärmen, dann doch auch den etwas schalen Beigeschmack von materieller Besserstellung, die mit dem Erscheinen des „Führers“ zu gewärtigen ist.

Jene aber, die wie Stefan Zweig mit politischem Instinkt und Gespür für den Puls der Zeit die Entwicklung beobachten, „zersorgen“ sich das Herz. Sie ahnen, ja wissen, dass die Katastrophe des „Anschlusses“ unvermeidlich ist, hilflos müssen sie zusehen, wie ihre Welt zugrunde geht. Finis Austriae ist nur mehr eine Frage der Zeit und so nimmt Stefan Zweig im Herbst 1937 für immer Abschied von Wien und Österreich: „Ich habe in jenen zwei Tagen jede einzelne der vertrauten Straßen, jede Kirche, jeden Garten, jeden alten Winkel in der Stadt, in der ich geboren war, mit einem verzweifelten ‚Nie mehr‘ angeblickt.“ (Zitiert nach Stefan Zweig, Die Welt von Gestern.) Wien bleibt zurück als „zu bitterem Salz erstarrte Vergangenheit“, Zweig, der tatsächlich seine Heimatstadt nie mehr wieder sehen wird, begeht viereinhalb Jahre später im brasilianischen Exil Selbstmord.

„So viel strahlendes Glück auf dieser bisher so dreckigen Welt“ (Karl Hans Strobl): Freudentaumel und Rausch im ganzen Land bei all jenen, die sich Erlösung von ihrem tristen Alltag und wirtschaftliche Verbesserung erwarten.

Ein erster Gruß aus dem „Reich“ an die neuen „Volksgenossen“ und die Regierung Seyß-Inquart: Noch existiert das Wort „Österreich“.

Unter jenen hellsichtigen österreichischen Intellektuellen, die erkannt haben, dass Hitler durch den Austrofaschismus nicht aufgehalten werden kann, ist auch Sigmund Freud. Schon 1936 meint er: „Österreichs Weg zum National-Sozialismus scheint unaufhaltbar. Alle Schicksale haben sich mit dem Gesindel verschworen. Mit immer weniger Bedauern warte ich darauf, daß für mich der Vorhang fällt.“ Jahre zuvor hat er in seinen Schriften bereits Erklärungen für die Faszination des Faschismus gefunden – so beruft sich später Klaus Theweleit auf ihn, wenn er die „ungeheure Attraktion des faschistischen Festes“ mit der „öffentlichen Inszenierung des Verbotenen“ erklärt. In den Ritualen der Paraden und Aufmärsche würde „der Anbruch der Freiheit inszeniert, einer Freiheit, in der sich der Faschist nicht auflöst“, im Ritual selbst würden die faschistischen Männer „Teil des transzendenten Phallus“ werden, der „allen Sinn stiftet“, „Teilchen einer riesigen, gebändigten Flut“. „Im Ritual“, so das Resümee Theweleits, werde „der Faschist so zum Darsteller seiner befreiten Triebe und zum Darsteller des Prinzips, das sie unterdrückt“. (Zitiert nach Klaus Theweleit, Männerphantasien, Bd. 1.)

Als das Erhoffte Wirklichkeit wird, sind jene, die das Parteiabzeichen bisher versteckt halten mussten, vom „Glück“ wie betäubt, Karl Hans Strobl bezeugt es offen: „War es möglich, daß es so viel Glück, so viel strahlendes Glück auf dieser bisher so dreckigen Welt gab? Wir umarmten und küssten unsere Nachbarn in den Viererreihen. Wir sangen und brüllten abwechselnd.“

Sein Freund Bruno Brehm, einer der aktivsten Autoren der Wiener illegalen NS-Literaturszene, schreibt im Mai 1938 einen Brief aus Wien an die Volksgenossen im „Altreich“ und bittet diese, sich mit ihm zu freuen: „Wärmt eure Herzen an unserer Freude, denn es ist das Leben selbst, das hier aufschreit vor Freude.“ Was Brehm als Sieg des Lebens dünkt, entpuppt sich nur allzu rasch als Triumph des Todes. „Wien ist tot“, konstatiert denn auch der Publizist Willi Schlamm in seinem Aufsatz Das war Wien, der am 30. April 1938 im Pariser Neuen Tage-Buch erscheint. Zwar sei die Stadt „so lebhaft, eilig und laut“ wie eh und je, und „viel Gigantisches“, das die Nazis so lauthals versprächen, würde auch tatsächlich verwirklicht werden. Doch das werde nicht mehr Wien sein, denn: „Wien war nicht eine Stadt, sondern eine Art zu leben. Eine einmalige, unverwechselbare, etwas müde, überaus menschliche Lebensart“ und genau diese „sehr differenzierte“ Kultur sei nun verschwunden: Die „Person Wien, die atmende fühlende, denkende Person Wien ist tot.“ Jetzt ist dagegen die Stunde jener gekommen, die ihren Hass auf die „Saujuden“ und Tschechen, ihre Ressentiments ausleben wollen, „ungestrafte Unmenschlichkeit“ (Günter Anders) ist an der Tagesordnung, die Menschenwürde gilt nichts mehr. Der englische Journalist George Eric Rowe Gedye (1890 – 1970), der für den Daily Telegraph aus Wien berichtet, wird Augenzeuge der ersten Demütigungsrituale:

„Die erste Reibpartie sah ich auf dem Praterstern. Sie musste das Bild Schuschniggs entfernen, das mit einer Schablone auf den Sockel eines Monuments gemalt worden war. SA-Leute schleppten einen bejahrten jüdischen Arbeiter und seine Frau durch die beifallklatschende Menge. Tränen rollten der alten Frau über die Wangen, und während sie starr vor sich hinsah und förmlich durch ihre Peiniger hindurchblickte, konnte ich sehen, wie der alte Mann, dessen Arm sie hielt, versuchte, ihre Hand zu streicheln.

Wien im Zeichen des Hakenkreuzes: Fahnenschmuck in den Märztagen 1938.

‚Arbeit für die Juden, endlich Arbeit für die Juden!‘, heulte die Menge.

‚Wir danken unserem Führer, er hat Arbeit für die Juden geschafft!‘“

Opfer von Demütigungen in den Tagen des „Anschlusses“ wird auch der Journalist Robert Breuer (1909 – 1996), dem es später gelingt, Wien zu verlassen und sich in New York eine neue Existenz als Musikkritiker aufzubauen. In seinem Erlebnisbericht Nacht über Wien erzählt er, wie er von SA-Leuten zum Mistkehren in ihrem verdreckten Quartier gezwungen wird: „Ich kehrte nochmals. Und nochmals. Dann wurde ich in ein anderes Zimmer geführt, wo einige hohe Pritschen standen, auf denen halbwüchsige SA-Burschen herumlungerten. Schallendes Gelächter empfing mich. Hier war der Schmutz unbeschreiblich. ‚Kannst auch deine Finger zu Hilf ’ nehmen!‘, rief mir einer zu. ‚Jetzt kannst einmal dasselbe arbeiten, was du zu Hause dein arisches Dienstmadel arbeiten lässt!‘, höhnte einer auf den Betten. Und ein dritter rief: ‚Was hältst du den Besen so verkehrt? Glaubst vielleicht, dös is a Mosesstab?‘ Ein vierter orgelte: ‚Wann’st net anständig kehrst, wer’n ma dir a paar aufwichsen, Saujud! Verstanden?‘“