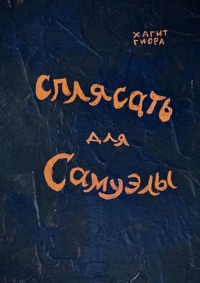

Buch lesen: "Сплясать для Самуэлы"

Редактор Яна Овруцкая

Иллюстратор Яна Овруцкая

Дизайнер обложки Яна Овруцкая

© Хагит Гиора, 2024

© Яна Овруцкая, иллюстрации, 2024

© Яна Овруцкая, дизайн обложки, 2024

ISBN 978-5-0064-6586-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

все поэтические цитаты, приведённые в тексте, принадлежат Осипу Мандельштаму, если не указано иное

СЛУЧАЙНО

Случайно

Люблю перебирать книги. Всегда. В доме почти случайном никто не вспомнил, как эта книжица, почти тетрадка, попала сюда на полку и – от кого? Оставлена? Но кому, кому?

Дом тусовочный, приезды-отъезды, люди проносятся, не успевая всмотреться один в другого, мимо, мимо, дальше. А шелушинка, занесённая ветром быта – или бытия? – застряла в книжном наборе, и вихрь беспамятства не уносит её.

Перебираю знакомый общеприличный набор, всё тот же, напоминания о прежних жизнях – ой, были, были, а я и позабыла, о чём они. Палец скользнул по свежей нежной обложке, что-то совсем недавнее, мягкое, тетрадочное… Ага, вот и профиль то ли сфинкса, то ли богини из серо-зелёного базальта… нефрита? – нефер-тити… что-то очень женственное на полке почитаемых советских древностей, встроенных в каждый интеллигентный дом.

Царица Нефертити!

Не очень-то фертите!

А если зафертите —

То с горки полетите!

Вспомнила прикреплённую к полкам записку:

Лишь безнадёжный идиот

Знакомым книги раздаёт!

Разглядываю безупречные фотографии рельефов и силуэтов из пирамид. И так как никто из завсегдатаев случайно-тусовочного дома не сообразил, как здесь оказалась тетрадка, уважая хозяев (не идиоты!), тишайше прибираю к рукам и увожу в сумке, не упомянув о том, домой, в Ерушалаим.

Дома – чтение. И – дар, удар поддых. Прохватило насквозь.

Ухватило. И понесло.

Господи, откуда, из каких пещер какого Али-Бабы? В каких стремнинах отворилась створка и хлынули с гор услады, творя тончайшее желанное в многоструйной тоске и красоте? Откуда сорвался поток, уносящий с вершин власти к удушью? Какие здесь переплетены времена?

Кто сотворил эту прозу? Почему не указан переводчик? Чьё это? Откуда? Автор жива? Она в Штатах?.. Та-а-к… Ошпаренная, шарю вокруг. Никаких указательных значков, только название издательской конторы тут же, в предместьях Хайфы, и фамилия и телефон того, кто разместил заставки. Фотография автора – паспортная; изборождённое в чёрных бороздах лицо под чёрной полосой – парика? волос? – срезающей лоб. Аннотация… египтология… Ни – че – го.

Тону в куче перепутанных проводков. Книжные офисы… факсы… Как достать автора? Если перевод – то с чего? откуда?

…Спокойней, спокойней. Перечитываю, обкатывая текст на языке. И – хлоп себя по лбу: тупица, рыщешь, кто переводчик? Кто так перевёл прозу неведомой египтологини? Это же проза, проза! Создана сейчас, на срезе тысячелетий. Разве это может быть перевод? Нет такого переводчика! Это дадено в родильных пеленах родного языка.

…их беседа была неспешной…

…неподдельность и смысл…

В какие это писано времена? И ты гадаешь, где такой изумительный переводчик?

О, трепыхания и суета! Эта отчётливость итога, ясность взгляда, когда уже вышел и оглянулся извне, снаружи. Чистейший расплав, платина. Таких переводов не бывает. Это сделано и существует только на русском, вослед триумфальным шествиям советской власти, когда уже прошествовала, и можно заполучить такую отточенность. Это невозможно перевести.

Вслед за сумятицей (где? кто? откуда?) читаю снова, высматриваю связи времён, текст пронизан ими. Перечитываю – и проступает.

Так входят в органную фугу, впитывая её голоса и подголоски. Она ведёт, сплетая их в глубине невнятной, недостижимой… А-а, сливаются многозвучно, да-да, пустоты прежних жизней, лакуны, застрявшие в памяти, обмолвки, о них не спрашивают, их обходят естественно каждый день на улице и в доме, в общем коридоре, как кошка лужу, если разлилась, и нечего выяснять и спрашивать, сюда не ступай, не замочи подошву. Не задерживай людей, пройди дальше.

Пустоты и пустотные обмолвки слепяще и разяще сразят и ослепят потом, после операции, когда снимут бельмо, и окажется: на месте зрачка блестящего, вбирающего, отражающего было – бельмо.

А, может, она зашифровала себя, играя звуками; зашифровалась в такой небывалый псевдоним: Нефру-Нефер (прекрасная по-древнеегипетски), Гор-Сет, Нефертити, так и эдак повертите, поверните, покрутите, вот и выйдет Фин-га-рет!

Нате вам, а меня не достанете!

Телефонов автора в издательском офисе нет. Однофамильцы (оказались такие!), выуженные с помощью информационных служб, недоумевают. Так и зависло – имя? знак? – «Самуэла Фингарет» меж раскинутых над временами созвездий.

Но в ррреальности, не вписываемой в книжки, спешно нужно очередной раз выдержать ритмы назначенных сроков; в их доподлинности гнездится смысл. А доберись-ка до той доподлинности сквозь обёртки и облатки, а проползи-ка голым брюхом вокруг незнамо сколько кругов, а они накручиваются ещё и ещё, а упрись-ка в эту неподдельность-доподлинность, выверенную нутром, а?

Я собиралась в Испанию, положив срок своему хотению самосовершенствоваться. Предстояло очередное освоение, испытание длительное (по собственному установлению) и деятельное, нечто плясо-танцевальное; три месяца.

…И какое странное имя! Никогда в Израиле не слыхала такого. Нововведение воинствующей феминистки-реформистки из Штатов? Был в Библии Самуэль – а я Самуэла!

Да и есть ли она вообще, звезда Самуэла? Не светящая, отстоящая в поясе зодиака, а напротив стоящая, на-стоящая, чтоб уткнуться в неё своим веществом, дотронуться?

Поиск

В считанные последние дни навалилась куча шелушни, скопившейся от лени (жаль тратить на это жизнь!), от давних неприязней. Теперь нужно срочно перебрать, соблюсти вежливость, не сгинуть безответно-безответственно, но сообщить: отчаливаю. Только бы добраться до проверок, оцеплений и переходов обустроенного мира, в них означиться, попасть в самолёт, а уж после впасть в свои хотения, другие ритмы, другие частоты.

…Издано в Хайфе, недалеко от той случайно-тусовочной квартиры. Так и напечатано: Нэшер, на иврите «орёл», место, откуда сброшено это пёрышко; десять минут автобусом от тусовочного дома, от полки, где оказалась книжка.

…Нет, в офисах понятия не имеют, о чём спрашиваю. Компьютерные мигалки с этим названием и фамилией отмигались давно.

…Русская проза, хм. Русская проза, хм-хм. Десятки лет понятия не имею, что происходит в российской прозе. По уши в Израиле, для иных пространств ни единой свободной фибры, связь времён рассыпалась; смена сетки координат; следы, кого спросить о ком-то, давно потеряны.

А спрошу-ка между делом, так, орёл-решка, прощаясь по телефону, как бы «ой, пришло в голову», не выдавая сердечный переполох… «Слышали о таком авторе? Я же оторвалась давным-давно, не в курсе, упёрлась в свой сионизм… а в империи, говорят, сейчас такие великолепия… Слышали такое имя – Самуэла?…»

– Нет. Нет. Не слышали.

Ага, все как я, хотя читающие, интересующиеся, и в Россию ездят. Но не слышали. Не наслыханы. Нет. Никогда.

…И вдруг один телефон в Хайфе:

– Как же! Эла! Эла из Эрмитажа, она заведовала древними цивилизациями! Мумии, саркофаги… Наши экскурсоводы в Хайфе все с ней работали, и Ляля… Она же здесь давала лекции и в армии. Спросите кого-нибудь из Эрмитажа…

Другой телефон, тоже в Хайфе:

– А, Фингарет? Ляля работала с ней много лет… в Эрмитаже… Где живёт? Понятия не имею. Тогда… но это давно, много-много лет… на улице вверх от старого города, там лавчонки, забегаловки… занюханная такая… Как называется?.. а-а, пророков, улица Пророков. Но где сейчас, не знаю. Да и жива ли? Может, Ляля знает… Телефон Ляли? Не знаю, нет. А спросите у Иры в книжном, ну да, в Хайфе, в «Дон-Кихоте», она тоже из Ленинграда, она работала после института в Ижорах три года, она должна знать…

На расспросы, кто Самуэла помимо Эрмитажа, есть у неё семья, родня, откуда она? – ноль информации. Самуэла – terra incognita.

Та-а-к, подъедем в Хайфу, зайдём в «Дон-Кихот», спросим Иру…

«Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса…» – Господи, всё Питер, всё оттуда.

Ира, приветливая петербуржанка, уютно обустроена за обширным прилавком, оснащённом экранами. Оттарабанила в Ижорах обязательный срок учительства. Деликатная, следит за собой, приятной полноты; бабушка. Позвонила внучка – ответила мягко, коротко, дельно – на работе! Вспоминает лекции Самуэлы, её разъезды с диапозитивами Эрмитажа по весям и армейским базам Эрец Исраэль. Лекции и для «русской» публики об Израиле. «Она так быстро тут всё изучила…»

Вспомнив, как говорила на лекциях Самуэла, уютная бабушка Ира встрепенулась. Лицо озарилось счастливым волнением, розовеет.

– Самуэла выходит… вся такая строгая, стройная… возвышенная… такая, ну, вдохновенная… И говорит… Не знаю, не могу передать. Не от мира сего!

– А о чём? Что она говорила? Ну… как? Как она говорила? О чём?

Кругленькая уютнейшая ласковая Ира силится сказать, улыбается, вся в запале, и – молчит.

– Я нне… умею. Я это не умею сказать.

И смотрит мечтательно, вне деловой приветливости работника книжной торговли, расслабившись, и улыбка не сходит с лица.

– А какая странная фамилия, финская, что ли? – Фин-гарет…

– Да что вы! Это же еврейские портные! Как Грегори Пэк от «Пекарь», так и портные, у кого добротные пальцы, finger, те – Фингарет!

Ах, вот оно что! Пальцы, пальцы, умеющие всё сладить, свести концы с концами, скроить, сметать, залатать, зашить. Фингареты – еврейские портные.

– У неё и книжки выходили в Ленинграде. По искусству и для детей.

– А где она сейчас?

– Не знаю. Она жила неподалёку. Кажется, на улице Пророков. Но прошло столько лет… Не знаю, жива ли, и где… Может, Ляля знает. Ляля долго работала с ней в Эрмитаже, они были на связи. У меня есть Лялин телефон, вы позвоните, скажите, что от меня.

Ляля

По мановению волшебной палочки я включена в круг тамошних приятных знакомств времён обеих столиц. До сего момента не имела к кругу касательства, а связи длятся, длятся, и вот открылся вход.

Ляля, Лиля, Лина, Лена, Неля – имена, переливаясь, отражаются друг в друге, как бусины, отполированные в одной нанизи.

Звоню Ляле. Мягкое мужское:

– Ляли нет. А кто её спрашивает? А-а, от N… Она в бассейне. Вернётся через час.

Так. Ляля занята по абонементу. Каждодневная порция оздоровительных упражнений.

Через час – снова муж, затем приветливая беседа с Лялей.

– А-а, от N… да-да, Эла, Эла Фингарет. Но мы много лет не общались, так что не знаю, где она и как… Погодите, никак не найду её телефон.

– Но она в Хайфе?

– Да-да, здесь, в Хайфе. Дайте ваш телефон, я поищу и перезвоню.

– Ну что вы! Я сама вам перезвоню! – Пауза.

Сижу онемело, жду, пока отыщут телефон, тогда перезвоню.

Вдруг щелчок. Она – в Хайфе! Написавшая эту книжку живёт в Израиле!! Там же, где я сейчас… с лекциями по Израилю и для армии… При таком неслыханном имени – Самуэла – не реформированная еврейка новейшей выделки из Штатов, не рафинированная европеянка, – из России!

Ну да, сослуживцы сделали из неё свою. Элла, Энна, Эмма, Элина, Эля, Ляля, Лёля, Леля… Огладили, обласкали, чтобы не запинаться, не тормозить на этом самом саму-саму-…эла. Чтобы нормально, как все.

Как я рыскала в безвыходье, обшаривала имена египетских божеств, обкусывала на слух звучно-экзотичное Фин-га-рет! А вся моя египтология – в идише! в добротном прозвище добротных еврейских портных. Грэгори Пэк из пекарей, она из Фингаретов, добротных портных. И – в Хайфе!! Не в Майами, не в Чикаго, не в Филадельфии – в Хайфе, где есть служба 144! Соседка отзывчивым интеллигентным этим голосам.

Взволнованно (пусть слышат и понимают, как это важно!) и вежливо запрашиваю телефон С. Ф., проживающей в центре Хайфы, где-то на улице Пророков. Служащая, назвавшись Далией, дважды переспрашивает. Вкусно, с удовольствием выговариваю новые для неё слоги:

– Са-му-эла Фин-га-рет.

И ещё разок, наслаждаясь:

– Фин-га-рет. Фин-га…

Но уже автомат диктует цифры. Нажимаю кнопку-звёздочку и слышу, как в искомой квартире раздаются мои звонки.

Успеть пройти к калитке на ул. Пророков

Внятный ясный старческий голос подтверждает:

– Да, говорит Самуэла Фингарет.

Не успев приготовить объяснительно-предварительный заход, обрушиваю в мембрану свой захлёб, своё упоение.

– …лестно.

Та-ак, помедлив, сдержанно.

Но ей видится в книжке множество недостатков…

У-у, какая петербуржанка, лекторша. Обрушиваюсь на «лестно». Ничего не «лестно», при чём тут «лестно», мне выпало… я заполучила… дар, дар, что-то огромное…

И чтоб не вынуждать её к дальнейшим формулам вежливой обороны и не проталкивать в послушный междугородний провод взрыв и разброс «доказательств», прошу сразу, если не агрессивно, то напористо, о встрече.

Договариваемся. Пока договариваемся, спохватываюсь: мне же вот-вот в Гишпанию, к Атлантовым столбам по ту сторону Средиземноморья, где шастали дядья-финикийцы, мне в Иберию, это почти как евреи, hebreo, «иври́ анохи́», я с того, другого берега… Мне в Сефарад, на тот берег моря, где с нами было столько перевёртышей, обращений, переобращений, смен, вернее, перескоков с орбит срезаемых, сжигаемых, потопляемых на орбиты подвернувшихся выживаний. Мне нынче в Андалусию, где Cante Jondo,1 и гитара прокатывает по всем регистрам тела и души, туда мои устремления. Мне срочно на тот берег моря, в Испанию на самоусовершенствование.

– На всякий случай, если не выйдет со временем, я Вам позвоню, ладно? И тогда (вправляю на иврите «с Божьей помощью», что дословно значит «с помощью Имени Его») мы встретимся через три месяца. На этот срок я отбываю.

– Да-да.

На всякий случай, чтоб не утомлять напоминаниями и расспросами по второму кругу, уточняю адрес.

– Улица Пророков, тридцать три, в самом низу. Вход со двора. С улицы есть калитка, за ней мощёная дорожка. – Очень чётко, без заминок. Наверно, и для солдат первоклассный была лектор.

– Если у меня не получится, я позвоню.

– На днях я перееду… В другое место.

– Куда?

– Не знаю.

– А… кто знает? Кому это известно?

– Не знаю. Это городские власти. Переводят. Куда – я не знаю.

– А телефон тот же?

– Не знаю.

– А когда? Сколько дней в запасе – месяц? неделя?

– Не знаю. Может, несколько дней, может, больше.

Та-ак. Свершается. Её перемещают поближе к мгле, поближе к тьме, к беспамятству, в последнюю обитель неизвестно куда. В дом престарелых.

Круг прежних знакомств оставлен давным-давно. Теперь – в полную неизвестность.

Но я успею. Ах да, ещё же театр, ансамбль посягнувших на Баха… телесно! Из-за ихней претензии загорелся сыр-бор, и пришлось прибрать к рукам весь абонемент. Как они станут вытанцовывать и прохаживаться по органной фуге? Нет-нет, это не упустим. Прочие соблазны, самые мировые, передам знакомым, а это надо узреть, опробовать и проверить. Когда же у меня театр? Послезавтра! Вот и успеваю и в Хайфу, и к себе – отведать, что проныры израильтяне, что сварганили, неуёмные, прогибая и выпрямляя себя Бахом… Куда занырнули телесно, а? Значит, завтра, как проделаю кульбиты вольных своих деяний, завершу радости общения за двумя тамбурами в закрытом отделении психиатрии – туда вход со специальным кодом, но всегда захватывающе, им интересно то, что и мне интересно, – как отпляшу с ними, так сразу дам дёру без их расспросов насчёт следующего раза, прощаний-обещаний, объятий и т. п. Проскочу тамбуры, только бы не побежали, не стучали и не глазели бы из-за стёкол вслед.

А администрация в курсе; им сообщат, когда следующий раз – через три месяца.

И к автостанции, и в Хайфу. Полечу к Самуэле. А там – в Гишпанию. Самосовершенствоваться.

Пройти в дверь на ул. Пророков

Медленными глотками потягиваю вино, ею настоенное.

Так она совсем рядом! Но где-то совсем отдельно, вне строчек бегущих новостей, всё тех же, всё тех же. Каждые три-четыре часа в автобусе или на перекрёстке что-то взрывное или ножевое. Спустя двадцать минут строчка забелена: «нападавший нейтрализован».

В обустроенном мире, общаясь с экранчиками, ступая по тротуарам или, несомые электросилой, скользя по ним, нет места словам «террорист застрелен». Подобное выражение ржаво, скребёт по фибрам души, вредно здоровью. Вот и в эС-эС-эСэР словечко «еврей» не возникало ни в печатных бумагах, ни когда вещало радио, так что одна тётка страшно оскорбилась, когда кто-то грубо заявил, что Христос (о нём наслышана и, наверно, верила) был «еврей». Вот и гадают граждане обустроенного мира, каждый себе, что́ укрыто за мягчайшей подменой «нападавший нейтрализован», теряясь в надеждах: нервнобольной? наркоман? или наш неизбывный компонент – просто уголовник? как Швейцария в последней мировой войне, стал нейтрален; нейтрализован?

После сухоты Ерушалаима прибрежная житуха Хайфы открыта, размягчена, пёстро заполнила улицы, вход в кафе без досмотра2; говорильня; торговля занята удовольствием торга, а не – плати и беги по своим делам. Столики, забегаловки, плоть ублажает себя разновидностями прочей, поджаренной и подкопчённой плоти. Те же словечки, те же клиенты, те же прохожие. Ах, город у моря среди земель, такой средиземный, ты совсем не Ерушалаим, накрепко перегороженный, ты – Бруклин во Сионе, раствор людских потреб, снующих одна мимо другой. В урчании твоих запивочных-закусочных, да-да, по улице Пророков, сейчас нашарю зёрнышко, где-то здесь выпало ему приземление, а мне – протянуться к нему, достать. Сейчас касание состоится.

В лицах, прожёванных в пивнушках, лавках фалафельных и табачных, пропечатано: здесь сидим и не сходим. Прохожу – поворачиваются, шкуру просверливают взгляды, ух, как впиваются воедино в спину, а та, что кинулась в глаза издалека, как поджара, в деятельных морщинах, как разноцветна и распатлана в деталях, как коричнева, как резко означены брови и ногти и рот, а я изо всех сил мимо, мимо, ничего не замечаю, да-с! Я раньше здесь не проходила, и вообще не вашего гнездилища, не из Хайфы, и не туристка, я еруша́лмит3, да.

Загончики выпить и пожевать открыты, дома прижаты вплотную, и прямо от тротуара и вправду вдруг калиточка малая, дощатая, отводит в сторону, за ней дорожка узкая вдоль бетона.

Она означила кратко и точно.

Служебный задворок, газовые баллоны про запас у стены и всякое по хозяйству алюминиевое и жестяное. А где вход в жильё? Хотя бы чёрный? Железные квадраты, как створки ворот, амбарный засов и громадный замок, это в убежище… А, ступеньки и ниша, и поворот, ещё один малый пролёт, ага, есть дверь, тут и нажмём звоночек.

Высовывается физиономия круглая, ушлая, чичиковские гляделки; хитрован, подрядчик нового наплыва из новой России. Скользко.

– Я к Самуэле…

Однако дверь не открывается, только просунута голова, и скользит улыбочка по мне, нежданной. И по-русски, по-свойски, объяснительно:

– Мы ждём комиссию.

И крепко-крепко держит дверь.

Кто «мы»? Пытаюсь зайти. Но осторожно, внятно мне не дают протиснуться.

А-а, квартирный устроитель, хозяин в Америке, а он, заместитель, подыскивает и меняет клиентов на более подходящих. Выталкивает дверью и на моё светски-вопросительное «А где Самуэла? Мы договорились…» внушает: «Мы ждём комиссию».

Улыбка почти сладкая в двух дециметрах от меня. Он занят, он по сладчайшей договорённости с соцслужбами муниципалитета выдавливает сейчас Самуэлу из её жилья в разнос и на вынос.

Отработанная подлюшность, к ней нет вопросов, от неё – в сторону, два пальца в рот, чтоб вырвало, и больше ни глазом, ни слухом не коснуться. Но рука, по инстинкту родовому-первородному, крепко на ручке с моей, пришлой, стороны не даёт двери захлопнуться. Вопросительно-вежливые размены слов слезли, стекли, опали в пыль, на пол.

Автоматически, на всю, какая ни есть там, за дверью, квартиру во всю глотку возглашаю:

– Я из Ерушалаима! Я к писательнице! По личной договорённости! – на иврите. Не как почтительная почитательница, записанная на приём в кабинет, а как остервенелая падла из прессы, мне позарез к примадонне на интервью, а нет – отпихну к стенке и ославлю в бурных печатных заявлениях.

Хитрован склизко тужится удержать дверь. Но мышцы руки, отрабатывающей фламенко, вполне справляются с его потугами.

От ужаса, что всё ломается, а послезавтра в Испанию, уже не напираю, а пру. Ещё немного и заору скандально, пусть прорвётся на улицу, и локтем от плеча, точнее, от центральной чакры, зря что ли, чёрт возьми, годы фламенкую, отпихну фи-зи-чески, вещественно! – отдавлю…

И я вошла в квартиру, где проживает Самуэла.

Хитрован что-то дотолковывал. Я, как в ступе, спокойно-лениво толкла – мимо, мимо – своё, входя в просторную прихожую с голыми стенами.