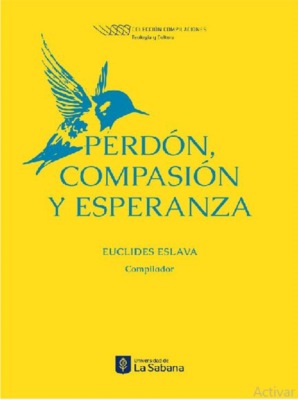

Buch lesen: "Perdón, compasión y esperanza"

Perdón, compasión y esperanza

| Perdón, compasión y esperanza | 10 |

| Euclides Eslava–Compilador– |

Perdón, compasión y esperanza / Euclides Eslava (compilador). -- Chía: Universidad de La Sabana, 2020

Incluye bibliografía

ISBN: 978-958-12-0546-2

e-ISBN: 978-958-12-0547-9

DOI: 10.5294/978-958-12-0546-2

1. Perdón 2. Compasión 3. Esperanza 4. Amor de Dios I. Eslava, Euclides. II. Universidad de La Sabana (Colombia). III. Tit.

| CDD 234.5 | CO-ChULS |

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

© Universidad de La Sabana

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

© Catalina Bermúdez

© Franklin Buitrago Rojas

© Hernán Cardona Ramírez

© Juan Alberto Casas Ramírez

© Euclides Eslava

© Jesús David Girado-Sierra

© Philip Goyret

© Bogdan Piotrowski

© Ana Lucía Rueda de Prieto

© María Fernanda Torres

© Obdulio Velásquez

Primera edición: junio de 2020

ISBN: 978-958-12-0546-2

e-ISBN: 978-958-12-0547-9

DOI: 10.5294/978-958-12-0546-2

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

EDICIÓN

Dirección de Publicaciones

Campus del Puente del Común

Km 7 Autopista Norte de Bogotá

Chía, Cundinamarca, Colombia

Tels.: 861 5555 – 861 6666, ext. 45101

https://publicaciones.unisabana.edu.co

publicaciones@unisabana.edu.co

DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO DE CUBIERTA

Angélica Ramos

CORRECCIÓN DE ESTILO

Nathalie De la Cuadra

HECHO EL DEPÓSITO QUE EXIGE LA LEY

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro, sin la autorización de los titulares del copyright, por cualquier medio, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático. Esta edición y sus características gráficas son propiedad de la Universidad de La Sabana.

AUTORES

Catalina Bermúdez

Franklin Buitrago Rojas

Hernán Cardona Ramírez

Juan Alberto Casas Ramírez

Euclides Eslava

Jesús David Girado-Sierra

Philip Goyret

Bogdan Piotrowski

Ana Lucía Rueda de Prieto

María Fernanda Torres

Obdulio Velásquez

CONTENIDO

Presentación

Introducción

El perdón cristiano

Philip Goyret

Dios ante el sufrimiento humano: perdón, compasión y esperanza

Fr. Franklin Buitrago Rojas, O.P.

La venganza de Dios…, enjugar las lágrimas de los oprimidos. Una lectura de Apocalipsis 6,10

Juan Alberto Casas Ramírez

Islas de compasión en un mar de indiferencia. Rajám, rajamím en Jesús de Nazaret

Hernán Cardona Ramírez, SDB

La compasión: emoción dolorosa, fundamento del amor cristiano

Jesús David Girado-Sierra

El perdón en Paul Ricoeur. Geografía ricoeuriana del perdón

María Fernanda Torres

Tríptico romano de san Juan Pablo Magno, el poemario sobre la esperanza

Bogdan Piotrowski

Justicia, religión y libertad. El pensamiento político de Benedicto XVI

Euclides Eslava

Cultura del encuentro: una invitación a la esperanza

Ana Lucía Rueda de Prieto

“La hora de los laicos” en América Latina. De Medellín a Francisco

Catalina Bermúdez

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

El perdón, la compasión y la esperanza son temas siempre vigentes para el ser humano, pero podemos decir que en las circunstancias actuales de nuestra sociedad cobran mayor relevancia. Por esa razón, me alegra resaltar el significado que tiene para la Universidad de La Sabana, desde su inspiración en el humanismo cristiano, esta publicación que abre un nuevo espacio para el diálogo entre teólogos del país y de otras regiones sobre un tema tan importante, actual y necesario en nuestra sociedad.

Además, no solo se trata de promover el diálogo interinstitucional de una sola disciplina, sino también con otras ciencias, en este caso las sociales. Es el espíritu que guía estas páginas, que aspiran a ser las primeras de una nueva serie: fomentar la conversación entre la teología y la cultura, la articulación de la ciencia teológica con los demás saberes; de esa manera, se permitirá la mutua iluminación, convencidos de que la fe y la razón se enriquecen recíprocamente.

San Josemaría, el Inspirador de la Universidad de La Sabana, esperaba que en ella se formaran personas doctas y con sentido cristiano de la vida. Con esa perspectiva de fondo, afirmaba: “Queremos que en este ambiente, propicio para la reflexión serena, se cultive la ciencia enraizada en los más sólidos principios y que su luz se proyecte por todos los caminos del saber” (Discurso 25-10-1960).

Desde los primeros pasos de esta Universidad hemos procurado esa proyección de la luz teológica en los caminos del conocimiento. Sobre esa tradición, estamos trabajando el proyecto de una Maestría en Teología que esperamos ofrecer en poco tiempo. Con esa perspectiva, acaba de comenzar su andadura el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano Integral (Cedhin) que está uniendo esfuerzos de diversas disciplinas como el derecho, las ciencias empresariales, las ciencias políticas, la filosofía y la Teología para afrontar problemas reales como la ecología, las migraciones o la formación ciudadana. Algunos de estos frentes se revisan en este libro, por ejemplo: la política en el pensamiento de Benedicto XVI, la cultura del encuentro que promueve el papa Francisco o el papel de los laicos en las circunstancias actuales de América Latina.

Basta ver la variedad de autores convocados en esta publicación para notar la importancia de este tipo de iniciativas, que fomenten la convergencia de la comunidad académica, y de la sociedad en general, en torno al contacto entre la fe, la razón, la ciencia y la cultura. De esa manera, se iluminarán los derroteros de la sociedad actual con la luz de la investigación y del Evangelio.

Espero que esta primera publicación del proyecto sobre Teología y cultura sea el inicio de una larga historia de aportaciones al diálogo académico interdisciplinar, que resalte el papel de la Teología como integradora de saberes y que amplíe la perspectiva del estudio científico al brindar el saber sapiencial, el sentido último para las demás disciplinas, y al garantizar una perspectiva trascendente y un horizonte más humano para el trabajo universitario.

Obdulio Velásquez

Rector y profesor de Responsabilidad Civil

Universidad de La Sabana

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Desde los tiempos de Caín y Abel, la convivencia humana parece condenada a padecer conflictos y violencia debido a las injusticias, las venganzas y los odios de diverso cuño. Junto con ese destino, la humanidad experimenta el ansia de una coexistencia armónica, como requisito para alcanzar el desarrollo y la verdadera paz, que se sitúa más allá del mero silencio de las armas. Todos los análisis concluyen que, para lograrlo, se requiere el diálogo, que lleva a la pregunta por la reparación de las ofensas como condición para el recomienzo de las relaciones pacíficas.

Pero la sola justicia no basta. También es necesaria la disposición a perdonar y a reconciliarse, que potencia toda posibilidad de diálogo. En esta obra multidisciplinar e interinstitucional, se intenta ofrecer luces desde diversas perspectivas sobre un tema siempre tan actual. Con este volumen comienza una nueva serie editorial que intentará dejar testimonio escrito de los diálogos entre Teología y cultura que la Universidad de La Sabana quiere fomentar con ocasión del proyecto de su Maestría en Teología.

En primer lugar, Philip Goyret expone la naturaleza esencialmente religiosa del perdón, un argumento que ya había vislumbrado, entre otros, H. Arendt (2005), quien afirmaba que

El descubridor del papel del perdón en la esfera de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. El hecho de que hiciera este descubrimiento en un contexto religioso y lo articulara en un lenguaje religioso no es razón para tomarlo con menos seriedad en un sentido estrictamente secular1.

El decano de Teología de la Universidad de la Santa Cruz concluye que “el perdón es la característica sobresaliente del cristianismo. Solo se puede entender en un contexto de amor”, de un amor que ordena perdonar siempre y en todo, como perdona Dios.

Una manifestación práctica de esta afirmación es el estudio de Franklin Buitrago, quien demuestra en su trabajo con víctimas del desplazamiento forzado en Colombia que el cristianismo popular de las personas que entrevistó “ha asimilado rasgos fundamentales de la fe bíblica y permite, en un buen número de casos, darle un sentido a experiencias tan duras como la violencia, el desplazamiento forzado y la muerte de seres queridos”.

Juan Alberto Casas Ramírez afronta esa misma óptica de la víctima, pero en un texto del Apocalipsis (6, 10), donde los mártires suplican a Dios con insistencia: “¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, ¿vas a estar sin hacer justicia y sin vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra?”. El clamor de venganza, que se repetirá a lo largo de la historia, tiene una respuesta inesperada por parte del Señor: “el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos” (Apocalipsis 9, 17). Casas resalta que “el modo como Dios responde al clamor de venganza por parte de las víctimas no es atacando a los opresores, sino enjugando las lágrimas de los oprimidos, dándoles consuelo”. Quizá puede servirnos como luz para nuestros procesos actuales de reconciliación: insistir en el cuidado de las víctimas, en su atención cariñosa, sin descuidar la atención a la justicia.

La perspectiva religiosa sugiere investigar cómo se entiende la misericordia divina en los textos sagrados. Desde esa visión, Hernán Cardona Ramírez propone utilizar con mayor frecuencia el término compasión, que “va mucho más allá de la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación compleja, dolorosa, necesitada de una salida”. Ese cuidado o compasión equivale, en palabras de Cardona, a la misericordia, que es uno de los principales atributos de Dios en la Biblia.

A la orientación teológica planteada hasta aquí se le une en esta obra la perspectiva filosófica. Por ejemplo, David Girado concluye que el cristianismo aporta a la tradición griega una perspectiva nueva, la caridad. A la luz de la parábola del buen samaritano, infiere que

el prójimo no solo es a quien se le hace próximo, sino aquel que se hace próximo al miserable, aunque originariamente no haya nada en común; alguien se hace prójimo una vez es capaz de ponerse en la situación de sufrimiento o necesidad del otro, pero, no es esto posible si antes no se consideró al necesitado de ayuda como alguien a quien se está dispuesto a auxiliar, como si fuera “uno de los míos”.

También desde la filosofía, María Fernanda Torres explora la doctrina de Ricoeur sobre el perdón y concluye que

[…] si hay algo característico en el perdón ricoeuriano es la asimetría que se produce entre culpa y perdón. […] Ricoeur ubica el perdón entre los dos extremos, y evidencia así una disparidad vertical: la profundidad de la culpa y la altura del perdón que se deriva del amor a los enemigos, un mandato que parece imposible.

Estas meditaciones sobre el perdón abren la mirada a la esperanza en un futuro mejor, al compromiso —también político— que conlleva el desafío religioso para construir una sociedad pacífica, reconciliada y justa. En ese sentido, los últimos papas aportan luces que guían el tortuoso sendero.

San Juan Pablo II, pontífice poeta, expone en su último poemario publicado, Tríptico romano, una meditación sobre la esperanza. De acuerdo con su traductor al castellano, Bogdan Piotrowski, “el tema de la esperanza siempre era muy contemplado y vivido por Karol Wojtyla y Juan Pablo II, pero se intensificó a finales de su vida. Su evolución refleja una creciente maduración y —¿por qué no reconocerlo?— su preparación para el encuentro con Dios”.

Una de las facetas del amplio pensamiento de Joseph Ratzinger/Benedicto XVI es el mundo de la política, como escribe el papa Francisco. En esta obra, me baso en las conclusiones de un estudio previo sobre este aspecto de sus publicaciones antes de ser elegido papa, y las comparo con sus discursos pontificios de índole política. Se colige que los temas principales de sus alocuciones políticas son el derecho, la ley natural y la religión; si bien lo más llamativo es que el primer concepto que aparece en ellos es el de la libertad, como elemento que une todos los demás. Su encíclica Caritas in veritate merece un estudio aparte; de ella podemos tomar una cita oportuna para el tema del perdón: “la ‘ciudad del hombre’ no se promueve solo con relaciones de derechos y deberes, sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones humanas” (n. 6).

Finalmente, el magisterio del papa Francisco se aborda en este libro desde dos ángulos diversos. Por una parte, Ana Lucía Rueda relaciona dos conceptos clave de la pastoral del pontífice argentino: la cultura del encuentro y la Iglesia en salida. Su conclusión es que esas dos ideas

[…] instan a la vida académica para que sea un eslabón más en la cadena de la paz, y así demostrar que el cambio es posible, que los males del mundo no se resuelven con lamentos, sino buscando formas productivas de solucionar los múltiples conflictos y llamando al corazón de los estudiantes para que no se dejen ganar por la indiferencia.

Por otra parte, Catalina Bermúdez estudia “la hora de los laicos” como fruto del “renovado y creciente impulso misionero que […] convoca a “una Iglesia en salida”, llamada a promover en todas las esferas de la sociedad una cultura y una experiencia profunda de integración, solidaridad, encuentro y transformación”.

Puede ser útil meditar, antes de comenzar la lectura de estas interesantes aportaciones, el consejo del Inspirador de nuestra Universidad: “Esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofendan, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti” (san Josemaría, Camino, n. 452).

Euclides Eslava

Director Departamento de Teología

Facultad de Filosofía y Ciencias humanas

Universidad de La Sabana

Notas

1 La condición humana. Barcelona: Paidós, p. 258. En este mismo sentido, cf. Derrida, J. (2003). El siglo y el perdón. Fe y saber. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

| EL PERDÓN CRISTIANO |

| Philip Goyret* |

Los que estamos en la séptima década de nuestra vida recordaremos seguramente la película Love Story, tomada de la novela de Erich Segel y dirigida por Arthur Hiller a principios de los años setenta. Éramos adolescentes rodeados de hippies, con el Festival de Woodstock fresco en nuestra memoria. Tal vez todavía silbamos el tema principal, que era por entonces muy popular. Una de las frases más conocidas pronunciadas por el personaje principal y citada con frecuencia en los trailers de la película, en el libro y en el disco (aquellos viejos discos negros de vinílico de 33 rpm...) decía: “amar significa nunca tener que pedir perdón”. Esta frase se convirtió en un lema para una generación que necesitaba olvidarse de los horrores de la guerra de Vietnam. La película ponía la ternura y el afecto en primer plano, enfatizando la felicidad que había estado ausente en la jungla vietnamita. Se estimulaba un cierto sentimentalismo nostálgico, mezclado con la tendencia, característica de aquellos años, a escapar de la realidad.

Sin embargo, un análisis en profundidad del significado de esa frase pone de manifiesto su desarmonía con la perspectiva cristiana de la vida. Para comprender esto mejor, puede ayudarnos su comparación con otra frase, pronunciada por un sacerdote católico en esos mismos años. Después de escuchar a alguien que le había explicado cuánto había sufrido a causa de diversas calumnias, el sacerdote le dijo: “Tienes que aprender a perdonar”. Inmediatamente después, recordando experiencias personales similares, agregó, como hablando consigo mismo: “yo no he necesitado aprender a perdonar, porque el Señor me ha enseñado a querer” (san Josemaría Escrivá, 2012, n. 804). El verdadero amor incluye el perdón; si es auténtico, el amor necesariamente rechaza el resentimiento, la venganza y el rencor.

Aunque el vínculo entre amor y perdón surge de la naturaleza humana en sí misma, este se debilita seriamente como consecuencia del pecado y en muchos casos desaparece por completo. En algunas culturas y religiones esto sucede no solo como una cuestión de hecho, sino también a nivel de principios. Ahora bien, el cristianismo, entre otras cosas, viene a la humanidad para restablecer este vínculo esencial entre amor y perdón y, de hecho, considera que esta es su característica sobresaliente. Un cristiano perdona, o al menos debería perdonar. La vida cristiana tiene su origen en la Muerte y la Resurrección de Cristo, quien sufrió la Pasión perdonando a sus torturadores y volvió a la vida perdonando la negación de Pedro. Podríamos decir que los cristianos deben ser reconocidos porque perdonan.

Pero ¿qué significa todo esto? ¿Es este un lenguaje válido hoy? ¿No es importante que prevalezca la justicia, dando a cada uno lo que se merece y castigando —no perdonando— los crímenes? ¿No es antinatural el perdón, no va contra el sentido común, no niega la verdad, cancelando de la historia lo que realmente sucedió? ¿Podemos pedir a “personas normales” que perdonen, teniendo en cuenta que probablemente es lo más difícil que se puede pretender de alguien? La superficialidad nos lleva con frecuencia a pensar en el perdón como una simple fórmula de cortesía, como cuando alguien te detiene por la calle para pedirte una dirección, comenzando con “disculpe, ¿podría por favor indicarme...?” Pero cuando llega la verdadera agresión, cuando tu honor es denigrado, cuando tu cuerpo es herido, cuando tu propiedad es dañada, cuando tu amor es rechazado, cuando tu gente es asesinada, ¿cómo puedes perdonar? Nos incumbe, entonces, establecer por qué es tan importante que los cristianos perdonen, qué significa realmente perdonar y cómo podemos llegar a perdonar. La pretensión no es fácil ni breve, pero al menos podemos tratar de señalar, en estas pocas páginas, el sendero principal que nos lleve hacia respuestas satisfactorias.

Un Dios que perdona

El punto de partida es Dios, en cuyo nombre de algún modo está ya inscrita la idea del perdón. Cuando Moisés, delante del arbusto en llamas, pregunta a Dios por su nombre, recibe como respuesta las célebres palabras “Yo soy el que soy” (Ex 3,14), palabras que descifran el tetragrama hebreo “Jwhw”, Yahvé (Schneider, 2000, p. 478). La respuesta completa, sin embargo, se encuentra varios capítulos más adelante en el mismo libro del Éxodo, durante el encuentro de Moisés con Yahvé en la cima del monte Sinaí: se dice en Ex 34,5-6 que “Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: ‘Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad”. El “nombre de Yahvé” invocado es pues el nombre de un “Dios misericordioso y clemente”, como se repite luego muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento.

En ambiente específicamente cristiano profesamos nuestra fe en “Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles”. La paternidad y la omnipotencia están aquí vinculadas, junto con la creación de todas las cosas, siguiendo la afirmación del Símbolo de nuestra fe. Podemos hablar de una “omnipotencia paterna” de Dios, no solo como potencia ilimitada de creación, sino también como paternidad en su plenitud. Esto nos conduce a entender que el perdón, como un aspecto de la paternidad de Dios hacia el hombre, existe en Él también en plenitud. Para aferrar esta idea, hay que recordar que la paternidad auténtica y el perdón se unen en la fidelidad. O sea, el padre que perdona es fiel a su paternidad, porque perdonando dona nuevamente la vida, permitiendo al hijo volver a empezar. Esto está maravillosamente expresado en la parábola del hijo pródigo, en la que la fidelidad del padre a su paternidad se traduce en la misericordiosa acogida del hijo (san Juan Pablo II, 1980, n. 6). El perdón permite a Dios manifestar toda su paternidad. En coherencia con ello, Dios no abandonó al hombre después del pecado de Adán, sino que, por el contrario, “rediseñó” su plan sobre la humanidad y decidió enviar a su propio Hijo para actualizar su perdón. El hecho de que Dios Todopoderoso en lugar de simplemente eliminar al hombre lo perdone nos da una idea de lo importante que es el perdón. Dice santo Tomás de Aquino: “Dei omnipotentia ostenditur maxime parcendo e miserando” (S.Th. I, 25,3, ad 3). Dios es tan misericordioso, desea tanto perdonar al hombre, que envió a su propio Hijo para sanar a la humanidad manchada por el pecado, que no supo pedir perdón y, en consecuencia, no pudo recibirlo. El perdón es un aspecto del amor y, como tal, puede recibirse solo cuando el corazón está abierto a él, cuando el orgullo y el egoísmo son eliminados por el amor redimido. El perdón es entonces la clave que activa todo el proceso de salvación.

Conviene tener presente que nuestra vida es un don de Dios: nadie ha forjado para sí mismo su propia vida. Y si la vida recibida de Dios es un don, el “per-dón” es un “don” que alcanza su plenitud (como suele suceder en el latín clásico cuando se añade el prefijo aumentativo “per” a un concepto, Cfr. Gouhier [1969], p. 37). Podemos decir que el perdón recibido de Dios es un don más grande que nuestra vida; podemos así entender que el atributo “misericordioso” aplicado a Dios es extremadamente certero.