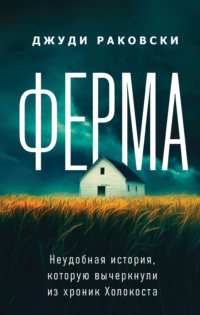

Buch lesen: "Ферма. Неудобная история, которую вычеркнули из хроник Холокоста"

Etwas ist schiefgelaufen, versuchen Sie es später noch einmal

Altersbeschränkung:

16+Veröffentlichungsdatum auf Litres:

04 Februar 2025Übersetzungsdatum:

2023Datum der Schreibbeendigung:

2023Umfang:

300 S. 1 IllustrationISBN:

978-5-04-216853-6Übersetzer:

Rechteinhaber:

Эксмо