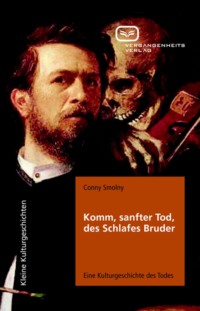

Buch lesen: "Komm, sanfter Tod, des Schlafes Bruder"

Komm, sanfter Tod, des Schlafes Bruder

Eine Kulturgeschichte des Todes

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN (eBook, epub): 978-3-940621-55-9

Lektorat: Dr. Christian Jerger (www.adlitteras.de) / Martina Lehnigk

Grafisches Gesamtkonzept, Titelgestaltung, Satz und

Layout: Stefan Berndt – www.fototypo.de

© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin/2010

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

eBook-Herstellung und Auslieferung:

readbox publishing, Dortmund

Inhalt

Prolog

Was ist Tod? Phasen des Todes, Scheintote und Wiedergänger, Nahtoderfahrungen

„Und ruhe in Frieden“ – Bestattungsformen in der abendländischen Kultur gestern, heute und morgen

Der Umgang mit Sterben und Tod in unserer Gesellschaft. Ein permanentes Bemühen um Verdrängung?

Freitod oder Selbstmord? Der schwierige Umgang mit dem selbst gewählten Tod

Tod als Tor in eine andere Welt? Jenseitsvorstellungen und Bestattungsformen in verschiedenen Religionen, Kulturen und Mythologien

Der Tod in Kunst, Musik und Literatur

Interview mit Dr. Frauke Hildebrandt

Leseempfehlungen

Anmerkungen

Für Frau Dr. Lindner

Prolog

Die Kultur selbst, die Kultur im allgemeinen

ist im wesentlichen vor allem,

ja wir können sagen a priori

Kultur des Todes;

und infolgedessen Geschichte des Todes.

Es gibt keine Kultur ohne den Kult der Vorfahren,

ohne die Ritualisierung der Trauer und des Opfers,

ohne Orte und Modalitäten institutionalisierter Bestattungen,

und wäre es selbst für die Asche einer Verbrennung.

(Jacques Derrida: ,Aporien. Sterben – auf die ,Grenzen der Wahrheit‘ gefasst sein‘)1

Was passiert, wenn die von dem französischen Philosophen Derrida erwähnten Kulte der Vorfahren, die Rituale der Trauer und zu guter Letzt auch die Orte der Bestattungen sich verändern, wenn neue Formen entstehen und zelebriert werden? Wie alles sich wandelt und der Tod per se für Wandlung steht, so vollziehen sich auch im Umgang mit dem Tod Veränderungen. Doch geschieht das nicht erst im 21. Jahrhundert, auch wenn sich angesichts bunt bemalter Särge, virtueller Friedhöfe und anonymer Urnenfelder der Eindruck aufdrängt, die Bestattungsrituale veränderten sich heute gravierender als je zuvor. Die Geschichte der Bestattungsriten im mitteleuropäischen Kulturkreis ist nicht zuletzt geprägt vom Einfluss der christlichen Kirchen, im Mittelalter von der Furcht vor dem Jüngsten Gericht und damit verbunden vor Fegefeuer und ewiger Verdammnis. Bis zum Zeitalter der Aufklärung wurde der Tod oft als furchterregendes Gerippe dargestellt und im 18. Jahrhundert von anderen Bildern abgelöst. Auch die Einstellung zum Selbstmord änderte sich. Goethes Werther traf 1774 den Nerv der jungen Generation. Der Faszination Selbstmord im Zusammenspiel mit Liebe und mystischer Naturverbundenheit vermochte sich mancher nicht zu entziehen. Ob man selbst den Tod wählen darf, ist seit Jahrhunderten umstritten. Ist es dem Menschen gestattet, einfach so zu gehen? Nach alter christlicher Lehre verwirkte der Selbstmörder sein ewiges Leben. Das ihm von Gott geschenkte Dasein durfte er nicht eigenhändig beenden. Der Einfluss der Religion auf die Gesellschaft hat in Europa stark nachgelassen, es gibt vielfältige Wertevorstellungen, wenngleich wir von einem humanistischen Grundkonsens ausgehen können. Auch in der heutigen Zeit ist Suizid, aber noch viel mehr die Beihilfe zum Suizid als neue Dienstleistung, ein heiß diskutiertes Thema: Darf beim Suizid geholfen werden? Was bringt einen Menschen dazu, freiwillig aus dem Leben scheiden zu wollen? Hospizbewegung und Palliativmedizin sehen ihren Auftrag auch als Alternative zur aktiven Sterbehilfe. Optimale Schmerzbekämpfung, menschliche Nähe und eine gute Pflege können den Suizidwunsch unter Umständen zurückdrängen. Organisationen, die aktive Sterbehilfe als Dienstleistung anbieten, tragen sicherlich nicht zu einer verbesserten Versorgung Sterbender bei, da ihnen die lebensbejahende Grundeinstellung fehlt, aber sie bieten jenen, die sich, warum auch immer, dazu entschlossen haben, eine legale Möglichkeit des sicheren Freitods. Und so ist es für die einen das verfassungsrechtlich bedenkliche sowie ethisch und moralisch verwerfliche Geschäft mit dem Tod2 und für andere eine zeitgemäße Möglichkeit, im Falle einer unheilbaren Krankheit selbstbestimmt über den Zeitpunkt des Todes zu entscheiden.

Der Tod gehört zum Leben, heißt es. Gilt das auch in der heutigen Gesellschaft? Der Tod gehört ins Krankenhaus, ins Altersheim, auf die Palliativstation, in den sonntäglichen Fernsehkrimi, aber zum Leben? Faszination Tatort‘ in deutschen Wohnzimmern, Mord und Totschlag in Computerspielen auf der einen Seite, Ausgrenzung und Abschiebung von Alten und Sterbenden in Krankenhäuser und Pflegeheime auf der anderen? Das Erstarken der Hospizbewegung und die wachsende Anerkennung der auf Palliativstationen und in Hospizen meist ehrenamtlich geleisteten Arbeit zeigen deutlich, dass neue Wege beschritten werden.

Wir alle sind sterblich. Daran hat sich trotz gestiegener Lebenserwartung und medizinischen Fortschritts nichts geändert. Am Tag x sind alle gleich. Oder doch nicht?

Wir können davon ausgehen, dass der Mensch als einzige Spezies sich der Tatsache bewusst ist, dass er sterben muss, auch wenn niemand aus eigener Erfahrung davon berichten kann. Erfahren werden kann nur der Tod des anderen.

Was ist eigentlich Tod? Was geschieht mit den sterblichen Überresten, hier und anderswo? Was erwarten die Menschen in den unterschiedlichen Kulturkreisen von der Zeit nach dem Tod?

Diesen und weiteren Fragen geht diese kleine Kulturgeschichte des Todes nach. Sie will neben Antworten auch Anregungen zum Nachdenken und Weiterlesen geben. Die Liste der Beispiele in allen Kapiteln ließe sich beliebig verlängern, denn das Thema Tod durchdringt alle Bereiche des Lebens.

,Das Friedhofstor’ von Caspar David Friedrich um 1825/30

Was ist Tod?

Phasen des Todes, Scheintote und Wiedergänger

Lebendig begraben zu werden

ist ohne Zweifel die gräßlichste unter den Qualen,

die das Schicksal einem Sterblichen zuteilen kann.

Und daß dies oft, sehr oft geschieht,

wird kein Nachdenkender leugnen können.

Die Grenzlinien, die das Leben vom Tod trennen,

sind immer schattenhaft und unbestimmt.

Wer vermag zu sagen, wo das eine endet und das andere beginnt?

(Edgar Allan Poe: ,Die Scheintoten‘)3

Zwischen Leben und Tod gibt es keine fein säuberlich trennende Linie. Der Tod eines Menschen erfolgt nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern tritt in mehreren Phasen ein. Am Ende dieses Prozesses steht die nicht mehr umkehrbare Beendigung aller Lebensvorgänge. Atmungs-, Kreislauf- und Zentralnervensystem arbeiten dann nicht mehr.

In der ersten Phase, die Medizin spricht vom klinischen Tod, kommt es zum völligen Kreislaufstillstand. Der Mensch ist bewusstlos. Puls, Herzschlag und Atmung fehlen. Die Pupillen sind maximal geweitet und reagieren nicht auf Licht. Auch die meisten anderen Reflexe sind erloschen. Auf dem Gesicht zeigt sich die typische grau-weiße Totenblässe, Schleimhaut und Haut sind bläulich verfärbt. Die Augen sind glasig und verlieren in den folgenden Minuten ihren Glanz. Das Großhirn hat seine Tätigkeit eingestellt. In dieser Phase kann der Mensch einige Minuten lang durch Herzmassage, Einsatz eines Defibrillators, künstliche Beatmung und andere Maßnahmen ins Leben zurückgeholt werden.4 Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass der Mensch nicht mehr selbst in der Lage ist, Entscheidungen bezüglich lebensrettender Maßnahmen zu treffen, sodass die Verantwortung der Ärzte in dieser Hinsicht gewachsen ist.5

Seit dem I. September 2009 gilt das neue Bundesgesetz über Patientenverfügungen (Patientenverfügungsgesetz, PatVG). „Eine Patientenverfügung im Sinn dieses Bundesgesetzes ist eine Willenserklärung, mit der ein Patient eine medizinische Behandlung ablehnt und die dann wirksam werden soll, wenn er im Zeitpunkt der Behandlung nicht einsichts-, urteils- oder äußerungsfähig ist.“6 Die Patientenverfügung basiert auf einer freiwilligen Entscheidung des Verfassers. Sie kann jederzeit widerrufen werden. Der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) beispielsweise begrüßte das neue Gesetz. Ein Vertreter der katholischen Kirche sprach von einer einseitigen Betonung der Selbstbestimmung, aber auch die evangelische Kirche vermisste die „Balance zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge“.7

Erfolgt also keine Reanimation, zum Beispiel weil sie in der Patientenverfügung abgelehnt wird oder weil sie keine Aussicht auf Erfolg bietet, tritt der Hirntod ein. Hirnströme sind nun nicht mehr zu verzeichnen, der Funktionsverlust von Großhirn und Hirnstamm ist endgültig. Die Pupillen sind weit und lichtstarr. Der Hirntod ist das vom Gesetzgeber anerkannte Zeichen des Todeseintritts und wird auch als Individualtod bezeichnet. Überprüfbar ist der Hirntod durch ein Elektroenzephalogramm (EEG), das in dem Fall eine Nulllinie anzeigt und somit bestätigt, dass der Hirnkreislauf eingestellt ist. Fehlen auch die Spontanatmung und jegliche Reflexe und arbeitet das Zentralnervensystem nicht mehr, ist der biologische Tod eingetreten. Organ- und Zellfunktionen sind ebenfalls erloschen, aber einige Zellen und Organe können den biologischen Tod des Organismus noch eine Zeit lang überstehen, wie zum Beispiel die Nieren, die bis zu sechs Stunden nach dem Tod transplantabel bleiben, oder die Spermien, die auch nach 120 Stunden noch befruchtungsfähig sind.8 Alkohol kann von der Leber noch Stunden nach dem klinischen Tod abgebaut werden.9

Verschiedene Zeichen charakterisieren die jeweiligen Phasen des Todes. Fehlende Atmung sowie fehlende Herz- und Gehirntätigkeit deuten auf den klinischen Tod hin und werden als unsichere Todeszeichen bezeichnet. Sichere Todeszeichen hingegen werden unterteilt in frühe und späte. Zu den frühen sicheren Todeszeichen zählen Todesflecken und Leichenstarre, das allmähliche Erstarren der Muskulatur. Die Lösung der Totenstarre durch Autolyse (Selbstauflösung), Zersetzung, Tierfraß, Fäulnis und Mumifizierung sind späte sichere Todeszeichen.10

Schon in der Antike versicherten sich die Menschen auf verschiedene Weise des tatsächlichen Todes von Verstorbenen. Die Angst, lebendig begraben zu werden, lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Im Mittelalter galt die Furcht eher herumgeisternden Seelen, Untoten, Wiedergängern und anderen Fantasiegestalten. Diese wurden gefürchtet wie die Pest. Der Geschichtsprofessor und Mittelalterexperte Norbert Ohler beschreibt es so:

„Die Leichen Armer wurden in einen großen Graben gepackt und mit etwas Erde bedeckt. Wieso sollte auch jemand, der zu Lebzeiten kaum Platz zum Wohnen gehabt hatte, ein eigenes Grab erhalten? Hier ragte eine Hand aus der Erde heraus, dort ein Fuß; veränderte dieser seine Lage, weil die Leichen sich ,setzten‘, war der Grund gelegt für Schauermärchen vom lebenden‘ Leichnam.“11

Zu Wiedergängern konnten alle Verstorbenen werden, aber als besonders gefährlich galten diejenigen, die einen ,schlechten‘ Tod, also einen Tod ohne die Sakramente, erlitten hatten, auch jene, die qualvoll gestorben waren, oder Menschen mit Behinderung und Wöchnerinnen. Potenzielle Wiedergänger wurden oft auf dem Bauch liegend mit angewinkelten und wahrscheinlich zusammengebundenen Füßen bestattet.12 „In der Mark kannte man den ,Nachzehrer‘, in Preußen ging die Rede von einem geheimnisvollen ,Blutsauger‘ oder in Pommern vom schrecklichen ,Gierfraß‘.“13 Kerngebiet des Wiedergängerglaubens war Schlesien. Der süddeutsche Raum blieb davon nahezu unberührt. Der Höhepunkt des Wiedergängerglaubens lässt sich etwa auf die Mitte des 16. Jahrhunderts datieren. Doch noch für das Jahr 1913 ist aus Westpreußen der Fall eines geköpften Toten bekannt.14 Heute merkwürdig anmutende Riten sollten die Rückkehr von Verstorbenen verhindern. An Steinen im Mund sollten sich die Toten bei ihrer Wiederkehr die Zähne ausbeißen, denn das Fressen des Leichentuchs bedeutete Unheil für die Angehörigen und die jeweilige Dorfbevölkerung, so glaubten die Menschen. Das Fesseln, Enthaupten oder Durchbohren des Leichnams oder das Beschweren des Grabes mit einem Stein beruhigten die Hinterbliebenen, die sich nun sicher sein konnten, dass der Tote da blieb, wo er hingehörte. Auch wenn ungetaufte Kinder verstarben, fürchteten die Menschen, Schaden zu nehmen:

„Im Gegensatz zu einem getauften Kind, welches ohne Umweg über das Fegefeuer direkt als Engel in den Himmel eingeht und damit zu einem Fürbitter für die Lebenden wird und eine ähnliche Stellung wie die Heiligen einnimmt, findet ein ungetauftes keine Ruhe. Es wird zu einem Kobold oder zu einem Irrlicht und was der Vorstellungen mehr sind. Weiterhin fürchtete man sich vor seiner Rache, wie auch, daß es zum Auslöser von Seuchen werden könnte.“15

Um das zu verhindern und den Seelen den Aufenthalt im Limbus, einem Ort neben Himmel, Hölle und Fegefeuer, zu ersparen, bediente man sich häufig einer heute etwas makaber anmutenden Praxis. In Oberbüren, einem der bekanntesten spätmittelalterlichen Wallfahrtsorte der Schweiz, wurden bei Ausgrabungen von 1992 bis 1997 die Skelettreste von etwa 250 Totgeborenen gefunden. Diese waren zur Fundstelle, einer Marienkapelle, gebracht, dort erwärmt, getauft und dann sorgsam begraben worden.16

Im Zeitalter der Aufklärung herrschte allgemein eine große Angst vor dem Scheintod, der vita reducta oder vita minima. Diese Angst spiegelte sich auch in der Literatur wider. Vom Ende des 17. bis hinein ins 19. Jahrhundert kann von einer wahren Flut von Scheintodliteratur gesprochen werden.17

Zur Feststellung des Todes dienten Federn oder Spiegel zur Überprüfung der Atmung, aber auch recht brutale äußerliche Reizmittel wie Ansengen, Ätzen und Quetschen des Körpers. Auch das Auftropfen von Siegellack auf empfindliche Stellen der Haut war üblich, sodass der Scheintod mitunter noch rechtzeitig erkannt werden konnte, wie zeitgenössische Berichte zeigen:

„Die Haare wurden der Toten bis auf den letzten Wirbel abgeschoren, und auf die so entblößte Kopfhaut setzte der Arzt sein Glüheisen und brannte ihr ein Loch in die Kopfschwarte bis auf die Hirnschale. Zweimal. Ohne Erfolg. Aber beim dritten Ansetzen des Glüheisens schrie sie laut auf: Ach, Herr Jesus! Und griff sich an den Kopf.“18

Mit testamentarischen Festlegungen versuchten die Menschen zu verhindern, bei lebendigem Leibe begraben zu werden. Der Komponist Giacomo Meyerbeer beispielsweise trug immer eine Verfügung bei sich, in der er sich eine ausreichende Frist vor seiner Beerdigung ausbedungen hatte.19 Am Bett des dänischen Dichters Hans Christian Andersen lag stets ein Zettel mit den Worten: „Ich bin nicht tot. Ich schlafe nur.“20

Der Ruf nach staatlichen Maßnahmen zur Verhinderung der Bestattung Scheintoter, wie dem Bau von Leichenhäusern, wurde laut. Christoph Wilhelm Hufeland, Arzt und Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften, setzte sich für den Bau von Häusern ein, in denen die Toten eine gewisse Zeit lang aufgebahrt werden sollten, bis sichere Zeichen des Todes sichtbar wären. 1792 erreichte er den Bau des ersten Leichenhauses in Weimar, das – sehr fortschrittlich – sogar über eine ,Fußbodenheizung‘ verfügte:

„Es lag auf dem alten Gottesacker und enthielt ein großes Zimmer, worin acht Leichen bequem liegen konnten. Es wurde durch Ofenröhren, welche unter dem Fußboden lagen, erwärmt und war mit Zugröhren versehen, um eine beständige Lufterneuerung hervorzubringen. Neben diesem größeren Zimmer befand sich eine Stube für den Wächter mit einem Glasfenster in der Thür zur Beobachtung der Leichen. (…) Eine Küche diente zur Bereitung der nötigen Hülfsmittel und namentlich warmer Bäder, wenn sich ja wiederkehrende Lebenszeichen darthun sollten.“21

Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielte die Angst vor dem Scheintod keine große Rolle mehr. Der Bau und Ausbau von Leichenhäusern war immer mehr spezialisiert und erweitert worden. Leichenhäuser wurden zu Leichenhallen. Diese hatten nun in erster Linie eine hygienische Funktion. Auch gerieten tote Körper mehr und mehr in den Fokus wissenschaftlichen Interesses. Obduktionen nahmen zu und die Anatomie wurde eine eigene Forschungsdisziplin.

Zeichnung zu einer Patentschrift von 1880 für einen Rettungsapparat für Scheintote

Die Phase des Übergangs vom Leben zum Tod scheint auf den ersten Blick nicht beschreibbar zu sein. Doch schon seit Jahrhunderten existieren Berichte von Voroder Nahtoderfahrungen. Menschen, die dem Tode nahe gewesen bzw. aus dem Zustand des klinischen Todes zurückgeholt worden waren, schilderten ihre Erlebnisse. Im 20. Jahrhundert wurden zahlreiche empirische Forschungsarbeiten erstellt, welche die Existenz von Vortoderfahrungen belegen sollten. Nicht zuletzt wurde die Forschung angeregt durch Raymond Moodys Buch ,Life after Life‘, erschienen im Jahre 1975. Der Autor, Parapsychologe, Psychiater und Philosoph, hatte über 300 Personen interviewt, die dem Tode nahe gewesen waren. Trotz unterschiedlicher Wahrnehmungen ähneln sich die Erlebnisse der Befragten strukturell. Dazu gehört das Gefühl, den Körper zu verlassen und schwebend die Rettungsmaßnahmen von oben zu beobachten, ein beruhigendes Gefühl von Frieden und Schmerzfreiheit, ein rasanter Lebensrückblick, das Erscheinen einer Lichtgestalt und auch die Wahrnehmung eines Tunnels, an dessen Ende es hell leuchtet. Verschiedene wissenschaftliche Erklärungsansätze machen im Unterschied zu nichtwissenschaftlichen Erklärungen deutlich, „dass es sich um Erlebnisse von Menschen handelt, die eben nicht so tot waren, wie man es sein kann. Schließlich stammen die Berichte nicht von jenen, die in Leichenstarre oder Verwesung übergegangen sind. Rein aus logischen und methodologischen Gründen können diese Erfahrungen nichts über den Tod aussagen und kein Beweis für ein Leben nach dem Tod sein. Diese Aussage gilt auch für die Erfahrungen der Menschen, die auf dem Weg in den Tod nicht umkehren, sondern ihn zu Ende gehen.“

„Und ruhe in Frieden”

Bestattungsformen in der abendländischen Kultur gestern, heute und morgen

„Die Glocken riefen zu den religiösen Zeremonien – Messen, Vesper, Angelus –, verkündeten aber ebenso die besonderen Ereignisse des Alltagslebens, die Totenglocke und das besondere Geläut, der toque de agonía, das Sterbegeläut. War ein Bewohner des Ortes an den Pforten des Todes angekommen, schlug langsam eine Glocke für ihn, eine große, tiefe und ernste Glocke beim letzten Kampf eines Erwachsenen, eine kleine Glocke aus hellerer Bronze beim Sterben eines Kindes. Auf den Feldern, Wegen und Straßen blieben die Leute stehen und fragten sich: „ Wer wohl stirbt?“

(Luis Buñuel) 22

Schon in der Steinzeit begruben die Hinterbliebenen ihre Toten. In Deutschland finden sich noch heute, vor allem im Norden, Megalithanlagen mit gewaltigen moosüberzogenen Findlingen, kreisförmig oder rechteckig angeordnet. Im Volksmund werden diese Großsteingräber auch Hünengräber genannt. Bestattungen in Hügelgräbern, die keine Steine, sondern nur Erde enthalten, stammen aus der Bronze- (ab 2200 v. u. Z.) oder Eisenzeit (ab 800 v. u. Z.). In Grabhügeln wurden einzelne, aber auch mehrere Tote begraben. Ausgrabungen brachten Grabbeigaben wie Waffen, Schmuck und Gefäße ans Tageslicht. Seit der mittleren Bronzezeit (1600 bis 1300 v. u. Z.) wurden die Toten meistens verbrannt und die Urnen in Grabhügeln bestattet. Die Spätepoche der Bronzezeit (etwa 1300 v. u. Z. bis 800 v. u. Z.) bezeichnet man daher auch als Urnenfelderkultur. In der Antike waren sowohl Feuer- als auch Erdbestattungen üblich. Während der Völkerwanderung, in der Epoche also, die den Übergang von der Antike zum Mittelalter markiert, bestatteten Germanen und Slawen ihre Verstorbenen meist in Gräberfeldern. Grabbeigaben zeugen zum einen von der herausragenden Stellung Einzelner, zum anderen geben sie Aufschluss über Besiedlung, Handwerk, Handel und vieles mehr.

Im Zuge der Christianisierung (ab ca. 700) begannen die Germanen und Slawen ihre Toten auf dem geweihten Kirchhof, dem ,eingefriedeten‘ Hof, zu bestatten. Das Areal um die Kirche war gleichzeitig das Zentrum des Ortes. Es war Versammlungsstätte, hier wurde Markt gehalten und mitunter sogar Obstbäume gepflanzt.23 Die privilegierten Gräber befanden sich in der Kirche, dem Altar und damit den Reliquien so nah wie möglich. Seit der Spätantike wurden Knochen und Stoffreste von christlichen Märtyrern oder Heiligen in den Kirchen aufbewahrt.24 Die Bestattung in der Kirche war eigentlich geistlichen Würdenträgern vorbehalten, doch auch Angehörige der weltlichen Oberschicht fanden – gegen entsprechendes Entgelt oder mit dem nötigen Einfluss – einen Platz. Die übrigen Toten wurden zumeist in geweihten Massengräbern beerdigt, vom 6. bis II. Jahrhundert in der Regel anonym. Als Folge der Christianisierung gab es keine Feuerbestattungen mehr, da sie sich mit der christlichen Vorstellung der Auferstehung nach dem Tode nicht vereinbaren ließen und als heidnisch galten. Der französische Historiker Philippe Ariès hat in seiner ,Geschichte des Todes‘ festgestellt, dass „sich bestimmte Bestattungsbräuche in der gesamten lateinischen Christenheit ausbreiten und für gut ein Jahrtausend mit nur geringen regionalen Abweichungen fortbestehen. Sie sind charakterisiert durch die Zusammenpferchung der Leichname in relativ kleinen Räumen, insbesondere in den Kirchen, die die Funktionen von Friedhöfen übernehmen, neben den eigentlichen Friedhöfen unter freiem Himmel, durch die beständige Umschichtung der Gebeine und ihre Aushebung und Überführung in Beinhäuser und schließlich durch die alltägliche Präsenz der Lebenden inmitten der Toten.“25 Bis heute sind im südlichen Deutschland Beinhäuser, die der Aufbewahrung unverwester Skelettteile dienten, erhalten geblieben. Sie bestehen aus einem kapellenähnlichen Raum, unter dem in einer Gruft die Gebeine lagerten. Außerhalb der Siedlungen, in ungeweihter Erde, begrub man nur Selbstmörder, Ehebrecher oder andere Verstorbene ohne Ansehen wie zum Beispiel Hingerichtete.26 Sie wurden häufig in kleinen ,Verlochungsgruben‘, oft in Hockerlage und entgegen dem christlichen Brauch nicht in Ost-West-Richtung ,verlocht‘.27 In Kriegszeiten befanden sich auch Massenfriedhöfe und Pestfriedhöfe vor den Toren der Siedlungen. Nicht nur die Pest, auch andere Infektionskrankheiten wie zum Beispiel die Tuberkulose, die weiße Pest genannt, forderten reihenweise ihre Opfer. Ein relativ wirksames Mittel gegen diese Krankheiten war die Isolation der Infizierten, auch noch nach dem Tod.28

Caspar David Friedrichs ,Friedhof im Schnee’

Das Geheimnisvolle am Tod, der für die Menschen des Mittelalters viel präsenter war als für uns heute, war ein guter Nährboden für verschiedene Rituale, die in bis heute übliche Umgangsweisen mit Toten einflossen. Andere verloren sich im Laufe der Jahrhunderte. Die Angst vor dem bösen Blick des Verstorbenen, der einen Lebenden unter die Erde ziehen könnte, ist eine Erklärung dafür, dass schon im Altertum den Toten die Augen geschlossen wurden. Überliefert ist, dass die Verstorbenen mit den Füßen voraus aus dem Haus getragen wurden, damit sie nicht zurückgucken konnten. Durch ,Sargschutzen‘, dreimaliges kräftiges Aufsetzen auf dem Boden, sollte der Verstorbene die Orientierung verlieren.29 Die Bräuche waren regional verschieden.

Zum altgläubigen Umgang mit dem Tod gehörten ein aufwendiger Totenkult und eine Begräbnisliturgie. Der Priester kam und spendete dem Sterbenden die Letzte Ölung, heute Krankensalbung genannt. Familie, Freunde und Nachbarn wurden zusammengerufen. Gestorben wurde in Gemeinschaft. Der Tote wurde gewaschen und angekleidet. Wohlhabenden zog man ein weißes oder schwarzes Sterbehemd an – Schwarz setzte sich als Trauerfarbe erst im späten Mittelalter durch, schwarze Stoffe waren teurer als weiße oder naturbelassene. Darüber hinaus bestanden regionale Unterschiede. Totenwache wurde gehalten, Kerzen brannten als Zeichen des biblischen ,ewigen Lichts‘. Der Verstorbene wurde mit Weihwasser besprengt, die Totenglocke geläutet, die den Tod eines Menschen verkündete, aber auch zum Fürbittgebet rief. Ganze Klostergemeinschaften widmeten sich fast ausschließlich dem Gebet für Verstorbene, war doch das Seelenheil eines jeden Einzelnen davon abhängig.30 Sogenannte Seelnonnen oder Totenfrauen kümmerten sich ab dem späten Mittelalter um die Verstorbenen und um die Bestattung.31 In manchen Regionen der Bundesrepublik wie zum Beispiel dem Braunschweiger Land waren sie noch bis 1970 tätig. Totenfrauen wurden positive magische Kräfte nachgesagt. Dem Brauch nach zerschlugen sie, nachdem die Trauergesellschaft mit dem Sarg zum Friedhof gegangen war, das Tongefäß, in dem sich das Wasser befand, mit dem die Leiche gewaschen worden war.32 Andere Bräuche hielten sich lange. Schon die alten Germanen öffneten im Moment des Todes eine Luke, damit die Seele entweichen konnte. Die Menschen verbanden ,Seele’ in ihrer Vorstellung mit Lufthauch oder Wind.33 Die Tradition, im Moment des Todes ein Fenster zu öffnen, ist bis heute zumindest bekannt, wenn auch nur vereinzelt üblich, wie auch das Anhalten der Uhr oder das Verhängen des Spiegels.

In einer Prozession wurde der Verstorbene zur Totenmesse in die Kirche getragen. Dort wurde er aufgebahrt, sodass alle Abschied nehmen konnten. Der Tote war mit einem Leichentuch bedeckt, einfach oder prunkvoll. Erst ab dem 13. Jahrhundert wurden die Toten in Särgen bestattet. Das blieb aber vorerst dem vermögenderen Drittel der Gesellschaft vorbehalten. Tuchbestattungen waren bis ins 19. Jahrhundert verbreitet. Jährlich wurden Seelenmessen gelesen. Nach der Beisetzung versammelten sich die Hinterbliebenen zum Leichenschmaus, der wie viele andere damals (und heute) gängige Bestattungsbräuche seine Wurzeln in vorchristlicher Zeit hat.34

Nach dem Tod, so glaubten die Menschen, wartete auf fromme und getaufte Christen das Paradies. Aus diesem waren, folgt man dem Alten Testament, Adam und Eva nach dem ,Sündenfall‘ vertrieben worden. Dieser Sündenfall brachte den Tod in die Welt. Jesus Christus hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Wer Jesus Christus gläubig nachfolgt, wird mit dem ewigen Leben belohnt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis der katholischen und der evangelischen Kirche heißt es: „Hinabgestiegen in das Reich des Todes/am dritten Tage auferstanden von den Toten,/aufgefahren in den Himmel;/er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;/von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.“35 Beim Jüngsten Gericht wird entschieden, wer in den ,Himmel‘, die ,Hölle‘ oder in das ,Fegefeuer‘ zur Läuterung kommt, glaubten die Menschen im Mittelalter. „Und wie den Menschen ist gesetzt, Einmal zu sterben, darnach aber ist das Gericht: Also ist Christus Einmal geopfert, wegzunehmen Vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er ohne Sünde erscheinen denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit.“36 Die Hinterbliebenen versuchten, die befürchteten Qualen der Toten mit Gebeten und Totenmessen zu mildern wie auch mit Ablasskäufen und Armenspeisung. Die katholische Kirche hat im Lauf der Jahrhunderte ihre Lehre in weisungsgebenden Versammlungen, den Konzilien oder Synoden, modifiziert: Kamen nach alten Vorstellungen Ungetaufte ebenso wie verbrannte Verstorbene nicht in den ,Himmel‘, dürfen sich heute auch Katholiken verbrennen lassen, ohne ihr Seelenheil zu riskieren.

,Das Jüngste Gericht’, gemalt von Hieronymus Bosch (1503/04)

Mit dem Aufkommen des Protestantismus (16. Jahrhundert) wurden die Friedhöfe vor die Tore der Städte verlegt. Zum einen sprachen hygienische Gründe dafür, zum anderen wuchs die Bevölkerung und der Platz auf den meist kleinen Kirchhöfen reichte nicht mehr aus. Nicht zuletzt nahm im Zuge der Reformation der Heiligenkult ab. Reliquienverehrung lehnt der Protestantismus ab. Daher war auch die Nähe zur Kirche und zum Altar für die Bestattung nicht mehr wichtig. In den Vordergrund traten die Hinterbliebenen und damit der Friedhof als „ein Ort des Trostes, der Selbstbefragung und der Einkehr“.37 Die Friedhofs- und Grabmalkultur wandelte sich, wie am Beispiel der Nürnberger Friedhöfe zu sehen ist. Sie waren „Schauplätze einer neuartigen Sepulkralkultur. Die Grabsteine, in ihrer Grundform einheitlich große, liegende Sandsteinquader, wurden vor allem durch die auf ihnen angebrachten Bronzetafeln zu einem berühmten, bis heute erhaltenen Beispiel frühneuzeitlicher Grabmalkultur. Sie spiegelten Reichtum und soziales Prestige des städtischen Patriziats und Zunfthandwerks wider.“38 Die Inschriften wurden ausführlicher und persönlicher. Auch die gedruckten Leichenpredigten, die bei protestantischen Bestattungen „zu einem zentralen Element frühneuzeitlicher Trauerkultur” wurden, verwiesen auf deutliche Individualisierungstendenzen und wurden „zum Instrument gesellschaftlicher Selbstdarstellung einer sozialen Schicht, die bürgerliche Tugenden wie Gerechtigkeit, Fleiß und Integrität an oberste Stelle hob, wenngleich Glaube und Frömmigkeit grundsätzlich noch ihren Platz behielten“.39

Auch in der frühen Neuzeit gehörte der Tod, bedingt durch Kriege, Hunger und eine hohe Säuglingssterblichkeit, zum Alltag. Der Staat versuchte jedoch in zunehmendem Maße, das Bestattungswesen zu beeinflussen. Hygienisch motivierte Verordnungen kollidierten mit lokalen Traditionen.40 Nach und nach setzten sich bis ins 18. Jahrhundert aufklärerische Positionen durch. Hygiene- und andere Reformen zeigten Erfolge. Bedingt durch den Rückgang der Sterblichkeit schoben sich der Tod und die Friedhöfe langsam aus dem Blickwinkel der Lebenden.

Die kostenlose Leseprobe ist beendet.