Umfang 1138 Seiten

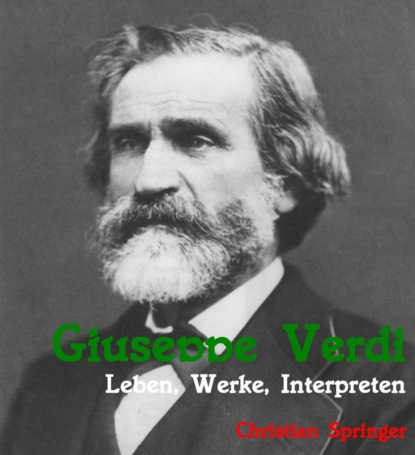

Giuseppe Verdi. Leben, Werke, Interpreten

Über das Buch

Dies ist eine Biographie Giuseppe Verdis, die sich auch als Entstehungsgeschichte seiner Werke und als Darstellung der Arbeit und Wirkung der Interpreten seiner Uraufführungen versteht. Ein Buch, das anhand zahlreicher zeitgenössischer Dokumente ein Bild vom Leben und Schaffen des großen Komponisten zeichnet. Teile aus diesem Bild sind seinen Librettisten und Verlegern, Dirigenten und Sängern gewidmet. Sie alle werden hier zitiert und portraitiert. Dadurch gelingt es dem Autor, die Atmosphäre der Uraufführungen wiedererstehen zu lassen und eine authentische Sicht auf die damalige Opernwelt zu vermitteln.

Behandelt wird etwa auch die Verdi-Rezeption im deutschen Sprachraum am Beispiel von Eduard Hanslick und die sogenannte Verdi-Renaissance im 20. Jahrhunderts.

In einem eigenen Kapitel wird Giuseppe Verdi als Interpret seiner Werke dargestellt, ebenso wie die Interpretationen seiner Werke, wie sie aus Besprechungen der von ihm selbst geleiteten Aufführungen seiner Werke, aus seinen schriftlich und mündlich überlieferten Anweisungen und aus der zu seiner Zeit geübten Aufführungspraxis abgeleitet werden können.

Schließlich wird auch die Entstehungsgeschichte des Librettos zu Re Lear und Verdis Auseinandersetzung mit diesem Shakespeare-Stoff in Augenschein genommen, der immer dann, wenn die Sujetwahl für ein neues Werk anstand, über einen Zeitraum von fünfzig Jahren in seinen Überlegungen präsent war und den er letztendlich doch nicht komponierte.

Eine detaillierte Betrachtung ist dem «Verdi-Bariton» gewidmet, einer oft mißverstandenen Stimmkategorie.

Bislang unbekannte Informationen wie z.B. Details über den Briefwechsel Giuseppe Verdi-Giuseppina Strepponi-Teresa Stolz runden das Bild Verdis im Jahr seines 200. Geburtstages ab.