Buch lesen: "No miraré su rostro"

Galeano Higua, Ángel, 1947-

No miraré su rostro / Ángel Galeano Higua; prólogo de Conrado Zuluaga. – Medellín:

Editorial EAFIT, 2021

278 p.; 21 cm. -- (Letra x letra)

ISBN: 978-958-720-716-3

ISBN: 978-958-720-717-0 (versión EPUB)

1. Novela colombiana. 2. Padres e hijos – Novela. 3. Familia en la literatura. I. Zuluaga, Conrado, pról. II. Tít. III. Serie

C863 cd 23 ed.

G152

Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

No miraré su rostro

Primera edición: septiembre de 2021

© Ángel Galeano Higua

© Editorial EAFIT

Carrera 49 # 7 Sur - 50, Medellín. Tel. 261 95 23

Portal de libros: https://editorial.eafit.edu.co/index.php/editorial

Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co

ISBN: 978-958-720-716-3

ISBN: 978-958-720-717-0 (versión EPUB)

Edición: Cristian Suárez Giraldo

Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes

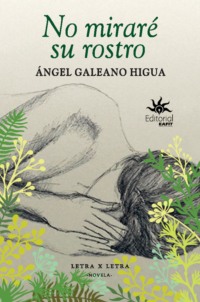

Imagen de carátula: Estudio, Male Correa, tinta sobre papel.

Fotografía del autor en la solapa: Carmen B. Zuluaga.

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad. Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158, emitida el 13 de febrero de 2018.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.

Editado en Medellín, Colombia

Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Índice

PRÓLOGO

El festín de la memoria

por Conrado Zuluaga

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE

CUARTA PARTE

Prólogo

El festín de la memoria

por Conrado Zuluaga

No miraré su rostro es, como lo afirma el autor en su dedicatoria, un “ejercicio de la memoria”. Así lo asegura también –al fin y al cabo, quien habla no es quien escribe– el narrador en las primeras páginas: es una fiesta de la memoria en donde se confunde “el antes con el después”, porque el volumen que el lector tiene entre sus manos es una “subversión de lo vivido”. Sin más preliminares ni rodeos, esta novela se adentra de la mano del narrador –ante el féretro de su padre– en un dilatado retroceso temporal que se remonta hasta los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Y como tal, los recuerdos se acumulan y se sobreponen, se solapan, se fragmentan, hasta conformar un llamativo tejido de personajes y episodios. Con un maravilloso sentido del equilibrio, el texto va de un episodio a otro hasta alcanzar el centro de unas vivencias que constituyen piedras de toque de la trayectoria personal, familiar y social de una comunidad. Como la urraca que acumula objetos brillantes en su nido, el narrador de esta novela acumula recuerdos.

En cierta medida, la mirada retrospectiva sobre ese dilatado “antes” –dos generaciones anteriores a la suya– es el recuento de un proceso de aprendizaje, de formación, de crecimiento: la brevedad de la vida, la incertidumbre como respuesta, la soledad como condición, el fardo de la tristeza, la dificultad de perdonar, el misterio de la muerte, las circunstancias que transforman una voluntad en destino.

A su vez, la novela es la crónica ficcional de una de las urbanizaciones pioneras de Bogotá en la primera mitad del siglo XX, y de quienes vivieron entonces en ese barrio de la ciudad. Una prosa atemperada, rebosante de matices y sugerencias, exhibe una rara fuerza evocadora y le imprime a todo el relato una pátina de melancolía. Ángel Galeano describe con singular talento literario las virtudes y defectos, las alegrías y tribulaciones de los vecinos del barrio, los dramas que provoca el miedo, la timidez que ahoga el sentimiento, los oscuros laberintos del dogma, y logra, con la lucidez perversa que posee la nostalgia, generar en el lector una conmovedora empatía al reconocerse en el espejo de sus semejantes.

Más de un lector se preguntará en algún momento de la lectura cuánto hay de verdad y de ficción en este relato que entrevera la peripecia existencial de una familia y la anécdota real de la fundación de un barrio en la capital.

El escritor norteamericano Allan Gurganus (1947) en la nota de autor que antecede a su novela La última viuda de la Confederación lo cuenta todo (edición en español de Anagrama, 1992), anota:

Unas palabras al lector acerca de la exactitud histórica En los testimonios de ex esclavos recogidos en los años treinta por los miembros del Programa Federal de Ayuda a los Escritores, muchos recordaban haber visto a Lincoln en el Sur durante la guerra de Secesión. Fanny Burdock, de noventa y un años, natural de Valdosta (Georgia), explicó: “Estábamo cosechando en el campo, cuando mi hermano va y señala a la carretera, y entonce, vemo al señó Lincoln que llega tó polvoriento y a pie. Corrimo a la valla y llevamo el balde de roble y el cucharón. Cuando se acercó, ¡qué alto era, y que ojo tan triste tenía! No dijo palabra, sólo no miró serio a too, too llorábamo. Le dimo agua frequita, con el cucharón. Entonce saludó con la cabeza y se fue, y no quedamo mirando, hasta que se convirtió en nubecita de polvo y luego en ná. Depué, ni nuestro amo ni nadie lo creía, pero yo y toa mi gente lo sabíamo. Todavía tengo el cucharón pa probálo”.

En realidad, el viaje a pie de Lincoln por Georgia no tuvo lugar. En este libro sí. Escenas como ésa las contaban cientos de esclavos. Tales apariciones son, para mí, más ciertas que los hechos.

La historia es mi punto de partida. (p. 12)

Los autores, como se puede apreciar, también se enfrentan a la misma encrucijada. Con la lucidez demoledora que lo caracterizó siempre, García Márquez decía que tal vez su mayor problema con Cien años de soledad fue ese. Encontrar un tono poético y convincente, porque él se creía toda la historia de los Buendía, pero era necesario que el lector se la creyera. En la literatura es condición irrenunciable que el texto sea para el lector verosímil. Es, en últimas, la fidelidad al texto y al lector.

Quienes conocen la producción literaria de Ángel Galeano, encontrarán aquí un gran trabajo. La apropiación de un universo, de un lenguaje, de un estilo, se ha ido consolidando en cada una de sus anteriores publicaciones. Sin restar mérito a ninguna de ellas, cada aparición de un nuevo título suyo tiene el propósito de ir más adelante. No miraré su rostro es la culminación de ese propósito sostenido durante años.

Al final, la novela se cierra de forma abrupta, tal como se inició, con el mismo episodio que provocó este valeroso recuento de un tiempo y unas vidas. “El amor es eterno mientras dura”, lo dijo en un verso Vinicius de Moraes, lo repitió García Márquez en un cuento, lo cantaron Serrat y Sabina, hasta que el uso y el abuso lo convirtieron en un lugar común. Con la vida ocurre lo mismo. “Estaré siempre a tu lado”, declara alguien, pero se le olvida añadir “mientras dure”, es decir, mientras viva. Igual es “Cuenta conmigo siempre”. Lo extraordinario ocurre cuando alguien rompe con ese lugar común y lo convierte en realidad. Eso es lo que sucede con el narrador en esta novela. No es la culpa, ni el repudio, tampoco es el miedo o la afirmación “insensata” de que vivirá por siempre, son otras las razones para no mirar su rostro.

Por los mismos años en que se fundaba el barrio en Bogotá, al otro lado del mundo el poeta Ósip Mandelstam se preguntaba en su poema Tristia:

¿Quién puede saber al escuchar la palabra “adiós”

qué clase de separación lo aguarda? (p. 113)

Este ejercicio de la memoria fue escrito para mi hija Bárbara y su hija María Paz

A Carmen Beatriz con infinita gratitud por su sabia complicidad

Y a mis hermanos de sangre, la tribu dispersa

PRIMERA PARTE

1

Ingrávidos después del pacto, echaron un vistazo abajo, a la mar de nubes encrespadas donde navegaba el sol enrojecido y moribundo. ¡Parece una pintura!, exclamó Valentina, y él pensó que aquel fogonazo no alcanzaría para derretir el mundo ni quemar su pena. Manuela distrajo el dolor deslizando sus dedos por las páginas de una revista. A su modo, los tres buscaban la forma de neutralizar la tristeza.

El rugido de las turbinas le pareció lejano y no pudo evitar que la nostalgia ascendiera por sus huesos donde se le antojaba que anidaban los recuerdos. Cerrar los ojos fue una efímera victoria contra la aflicción e inútil ante la sensación de tener en su garganta una bola que amenazaba con ahogarlo, grande y maciza como las del billar de don Cuncho, allá, en el café de la Séptima a donde iba con su hermano a jugar carambola libre. No podía ser más esférica, ni más “bolota” y compacta, y estaba ahí para atascarlo en momentos como este… Apareció la primera vez cuando se fugó de la escuela para eludir un castigo injusto. Tenía siete años. ¡Cómo le gustaría olvidarlo! Pero las heridas abiertas en la niñez nunca se cierran, las cauterizan recuerdos como el de la profesora Lili en el curso primero, con su dulce sonrisa y esa voz que lo arrullaba. Y Diana, la maestra de música que lo incluyó en el coro. Ante el embrujo de sus dedos acariciando el acordeón, buscó su mirada y se tropezó con unos lentes oscuros e impenetrables. Era ciega.

Años después quiso sacarle el cuerpo al tedio y al frío que le acuchillaba los pies, entonces reapareció la odiosa esfera. Para un adolescente colmado de sueños no había ciudad más friolenta y aburrida que Bogotá, había que fugarse de la casa, de la ciudad, de los días grises. Fugarse de sí mismo. Decir adiós a la universidad y sus pedreas, a los carros incendiados y los discursos a los cuatro vientos, a los botafuegos en la cafetería, las consignas a la entrada de Ingeniería, en los corredores, sobre los tableros, en los baños. Aprendiendo la rebeldía: cifras, nombres, injusticias por denunciar. Justo en el momento del tropel encontró en su camino de fuga una puerta abierta por donde se coló. Una nueva atmósfera aplacó su incertidumbre y se arrellanó en una cómoda silla dispuesto a vencer el hastío del largo paro indefinido. Abrió el libro que por entonces no lo soltaba, ese Dostoyevski era un jodido, tenía al pobre Raskolnikov oculto detrás de una cortina con el hacha en la mano. Leía, y sin pensarlo, garabateó el primer titubeo en el respaldo de una chapola hasta que le dijeron muchacho, vamos a cerrar. Ya era de noche y tuvo que caminar hasta la Avenida Caracas para alcanzar el último bus.

La bola atragantada no lo detuvo: echó el morral a su espalda, este país es mío. Déjenlo, dijo su madre, pobre chiflado, cree que va a agarrar el cielo a dos manos. Ese adiós a la universidad le generó una triste burbuja en el estómago, y la bola creció como un coto… Dele adelante como las mulas, recapacite hijo, no despilfarre el futuro, mire que después se arrepiente, juventud no hay sino una…

Y ahora, metido en aquel avión, la bola volvió a jugar, más grande y redonda, maciza y contundente, porque ha tomado una decisión desconcertante: no mirará el rostro muerto de su padre. No guardará esa imagen marmórea, sino su semblante vivo y sonriente, su mirada luminosa y alegre, su humor, los momentos fulgurantes.

Se los dijo. No husmeará el ataúd, no se dejará llevar de la morbosidad, ni cederá a la fascinación por ese enigma que trasluce todo rostro fúnebre. No caerá en el juego de quienes miran el rostro de los muertos para lacerarse con esa imagen de viajero extraterrestre que al final todos los seres humanos adquirimos. Ellas acogieron su decisión. Tampoco borraremos su rostro vivo y cariñoso, dijeron. Acongojados por la forma violenta como murió, sellaron el acuerdo a diez mil metros de altura, mientras abajo, por entre la mar de nubes, asomaba el río Magdalena como testigo del pacto. Luego volvieron al silencio. Valentina se dejó ir hacia los nevados que brillaban sobre la mar blanca, oía caer los dados sobre el parqués, el abuelito se agigantaba: las golosinas en el bolsillo. Manuela echó mano a otra revista, la mirada perdida en las navidades: el ajiaco de medianoche, el traguito, nuera, brindemos.

¿Y la abuelita, se quedará sola?, preguntó, de pronto, Valentina.

2

A él se le metió en la cabeza que, de niño, estuvo allí, que observó sus botas de cuero salpicadas de barro y ese sombrero de fieltro a lo Gardel que su padre solía desempolvar de un capirotazo en las alas. El gardelito le aplastaba el cabello y el sudor trazaba un soterrado mapa en la cinta que rodeaba la copa. Sospechaba las largas distancias que su padre recorría a diario con aquellas botas en las que se confundía el marrón con el negro y el ocre con el gris. Su mente hacía prodigiosas mezclas: estaba con su hermano, acurrucados ambos en un rincón del corredor enladrillado, observándolo. Esperaban a que se quitara el sombrero y se diera el chapuzón. A las cuatro, su madre iniciaba los preparativos con la misma devoción con que asumía las labores de la casa. Disponía el agua tibia en el platón esmaltado, la toalla doblada en el entrepaño y el pan de Azulk en la desportillada jabonera de porcelana. Lo hacía en silencio y solo hablaba cuando el chico empezaba a meter las manos en la caja de herramientas de su padre, donde nadie debía hurgar so pena de una trilla. O en la alacena, de donde intentaba sustraer una fruta o un pedazo de panela. ¿Quiere ganarse un lapo?, y a la voz severa, su madre acompañaba una mirada que lo congelaba porque sabía que ella no andaba con rodeos, cumplía lo que decía y si no podía, ahí estaba el padre para respaldarla: ¡A su mamá la respetan, gran carajos!

Poco antes de las seis sonaban los tres golpes en la puerta y los chicos corrían disputándose para abrir. Era él, los hombros un poco caídos, cansado. Un guiño: “Hola hijos”, y con él entraba todo lo que les faltaba. Al ver el platón dispuesto en mitad del corredor, sonreía. Dejaba a un lado el pesado mazo de hierro con que trabajaba cuñando los durmientes del tranvía y descargaba el morral terciado en el que llevaba el portacomidas y la botella del agua de panela vacía. Liberado de los fardos, se paraba frente al platón, abría y cerraba los puños y frotaba las yemas de los dedos como si fuera a abrir una caja fuerte, luego se quedaba quieto, meditando. De cara al platón, pasaba revista al mundo desde el filo de su propio aliento... Los chicos no podían evitar que sus ojos rodaran hacia las botas salpicadas de barro: ¿Hasta dónde iría hoy?, ¿cuándo nos llevará con él?

De repente, se quitó el gardelito y lo colgó en el perchero. Al descubierto quedó su cabello sudoroso, brillante y negro. Los chicos repararon en el bigote como si hasta ahora apareciera en su rostro, oculto quizás por la sombra del sombrero, recortado con pulcritud como si fuese su carta de presentación. Se inclinó sobre el platón, los ojos clavados en el diminuto océano como si viera a un extraño en el reflejo. Acurrucados, los niños lo vieron sumergir la cabeza y quedarse quieto durante un tiempo que les pareció eterno. Abrumados por el temor de que se ahogara, se pusieron de pie. Al ver la cabeza hundida en el agua, el cabello esparramado como algas marinas, y su nuca, epicentro inmóvil, se afanaron, tragaron aire como si así llenaran los pulmones de su padre. Con manos temblorosas jalaron su overol, entre el respeto y el miedo, luego lo sacudieron: ¡Papá, papaíto! Lo llamaron con voz entrecortada, al borde del llanto.

Desesperados, fueron a la cocina para pedirle a su madre que lo convenciera de no ahogarse. Había que hacer algo para que respirara, sacudirlo, quitarle el platón, extraer el agua con un jarrito. Sentían que a quienes les faltaba el aire era a ellos. Dejen tanta alharaca, dijo ella con tal tranquilidad, que no supieron si odiarla o admirarla. ¿Cómo podía decir eso?, ¿acaso no lo veía? Sintieron ganas de llorar, de gritar, de correr. Fueron al patio por la butaca donde se sentaba el abuelo a rajar la leña y se encaramaron para extraer con sus manos el agua y jalarlo del cabello. Él se mantuvo incólume otro rato. De repente, se irguió como si brotara de las profundidades del mar, como si supiera que los niños estaban al borde de la incertidumbre y también porque él había llegado al límite de la contención, y se sacudió a uno y otro lado, salpicándolos. De un salto abandonaron la butaca y huyeron como gatos. Con el cabello alborotado y brillante, los miró sonriente, regresando de su reconfortante viaje. El mundo volvió a su alegre cauce. Ahora gritaban de contento y bailaban alrededor de él, que reía. La madre se asomó para verlos en la chacota, la misma escena del día anterior y que se repetiría para siempre en su infancia.

En esa fiesta de la memoria se confundía el antes con el después. Era la subversión de lo vivido. Se enjabonó la cara y las orejas, su franela dejó ver sus músculos acerados en los brazos y el cuello. Manos gruesas, no solo capaces de cargar la almádena en largas jornadas, sino de alzarlos a los dos, uno en cada brazo. A esa edad no sabían que el trabajo que el padre realizaba era mil veces más arduo y exigente que el de un atleta, pero sin medallas ni aplausos. Con el rostro enmascarado por la espuma, amagó y los chicos dieron un paso atrás. Sumergió la cabeza quitándose el jabón, y de su semblante desaparecieron la fatiga y todas las vicisitudes del día. El hombre cansado que había tocado a la puerta, se transformó en el padre sonriente e invencible.

3

¿Quién abrirá la puerta?, la pregunta de Valentina lo hizo volver. Siempre les había abierto Teodobaldo, su padre. Sonaba el timbre y él largaba el periódico, saltaba de la cama y echaba mano del llavero. Un vistazo por la ventana y, a zancadas, qué peligro, bajaba las escaleras. Tintineaban las llaves en las tres cerraduras de la puerta interior. Atravesaba el garaje con su leve cojera. Al fin, su rostro iluminado, jovial. ¡Abuelito, abuelito! Al otro lado de la verja, Valentina brincaba. Aguarden, aguarden, dejen el afán. Ojos luminosos atrás de sus lentes. Las llaves se confundían. Abría un último candado para levantar el pasador vertical. Paciencia, apenas faltaba la cerradura de doble seguro y, ahí sí, Valentina saltaba al cuello de su abuelo.

Y ahora, ¿quién abrirá? Imposible esquivar la nostalgia. En el piso de arriba, la madre, tendida en el lecho, no podía siquiera asomarse a la ventana. Creían que ella se marcharía primero debido a su delicada salud. Pero no fue así, ella lo vio irse a través del espejo. Lo confesó después, en su propia agonía, porque al perderlo a él ingresó en la aflicción y el desapego definitivos. Su vida terrenal había llegado al punto culminante. Lo conversaron entre ellos todo, menos lo del espejo.

Vino a su memoria el día que fueron con su hermano al Pasaje Rivas con el propósito de comprar un espejo en el que sus padres pudieran comprobar si les iba bien el traje, si combinaban los colores. Ah sintanticas, se salieron con la suya, dijo la madre cuando los vio entrar con el vidrio plateado al hombro. ¿Dónde lo colgamos? Después de darle muchas vueltas, sus padres aceptaron que lo colgaran a la entrada del dormitorio. Sitio estratégico, porque desde sus camas podrían ver quién se acercaba o quién se marchaba. La última vez que lo vi fue de espaldas, entrando en el espejo, dijo la madre, mientras Manuela le ayudaba a ponerse los zapatos. Sí, lo vi alejándose para dentro, iba a pedir una cita médica para mí.

Al primer guiño del alba Teodobaldo se ponía de pie y, como lo hizo los últimos veinte años, preparó el desayuno, lo puso en la bandeja de plata cubierta por una carpeta de croché tejida por ella y subió las escaleras despacito, cuidando de no regar ni una gota del jugo de naranja, ni del café caliente. La casa se anchaba cada día, los techos parecían más altos y en los rincones se había instalado el moroso tiempo, agazapado, rechoncho, invisible. Con puertas de hierro a la calle, dos pisos, doble garaje y jardín. Desde adentro de la verja Teodobaldo parecía enjaulado, pero la música de sus llaves lo anunciaba cuando salía a comprar víveres, a atender al cartero, o cuando saludaba a los vecinos mientras desvahaba los geranios y las rosas. Con especial esmero abonaba el malvavisco de flores rojas, lo mismo que el abutilón, porque de ellas se colgaban, embebidos, los colibríes. El tintineo avisó cuando salió a pedir la cita. Cruzó la avenida de Las Américas con paso todavía firme. Sentía sus reflejos remolones e insidiosos y les respondía con parsimonia a sus ochenta y cuatro años bien madrugados. Lo esperaba la odiosa fila en el Seguro Social.

Ya vuelvo, dijo triunfante. Dejó la bandeja en el nochero, ni una gota salpicaba la inmaculada carpeta. ¿Sí desayunó?, preguntó ella. Cuando regrese. ¿Para qué aguanta? Ya tomé café, voy a pedir la cita, ahora vuelvo. Lo vio rozar las flores del enorme ramillete pintado por Margarita Lozano al salir e imaginó un reguero de pétalos sobre la alfombra. Y enseguida, el espejo se lo tragó. Ninguno de los dos sospechaba que ese sería el último “ahora vuelvo”. Llevaba puesto el vestido gris.