Buch lesen: "Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual"

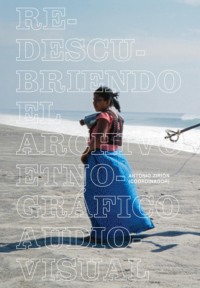

Fotografía páginas 348-349:

Teófila Palafox y Justina Escandón, participantes del Primer Taller de Cine Indígena del INI en la comunidad ikoots (huave) de San Mateo del Mar, Oaxaca.

Foto fija del documental “Tejiendo mar y viento”.

ALBERTO BECERRIL, 1985.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Fragmento de la fotografía original (ver pp. 348-349).

Óscar Menendez y Héctor Medina en la comunidad rarámuri (tarahumara) de Yoquivo, Batopilas, Chihuahua.

Foto fija del documental “Rarámuri ra’ itsaara. Hablan los tarahumaras”.

RAMÓN JIMÉNEZ, 1978.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

REDESCUBRIENDO EL ARCHIVO ETNOGRÁFICO AUDIOVISUAL

Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual / coordinador Antonio Zirión Pérez. – México : Universidad Autónoma Metropolitana : Elefanta Editorial, 2021.

1a. Edición

496 páginas: ilustraciones; 16 x 23 cm

ISBN UAM: 978-607-28-2240-5

ISBN Elefanta Editorial: 978-607-8749-28-7

1.Etnología – México 2. Cine etnográfico – México 3. Indios de México – Vida social y costumbres 4. Películas documentales – México.

LC GN560 M6 R424

Primera edición, 2021

REDESCUBRIENDO EL ARCHIVO ETNOGRÁFICO AUDIOVISUAL

de Antonio Zirión Pérez (coordinador)

Cuidado de la edición: Itzel Martínez del Cañizo y Emiliano Becerril

Corrección: Andrés Téllez

Diseño de portada: Emilia López León

Diseño editorial: Lucero Vázquez

Investigación fotográfica: Valeria Pérez Vega

D.R. © 2021, Antonio Zirión Pérez (coordinador)

D.R. © 2021, Universidad Autónoma Metropolitana

Prolongación Canal de Miramontes 3855

Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan

14387, Ciudad de México

Unidad Iztapalapa/División de Ciencias Sociales y Humanidades/

Departamento de Antropología, <antropublicar@gmail.com>

Tel. (55) 5804 4763 / (55) 5804 4764

D.R. © 2021, Elefanta del Sur, S.A. de C.V.

Tamaulipas 104 interior 3,

Col. Hipódromo de la Condesa

C.P. 06170, Ciudad de México

@ElefantaEditor

@ElefantaEditor

elefanta_editorial

elefanta_editorial

ISBN UAM LIBRO IMPRESO: 978-607-28-2240-5

ISBN UAM EBOOK: 978-607-28-2241-2

ISBN ELEFANTA EDITORIAL LIBRO IMPRESO: 978-607-8749-28-7

ISBN ELEFANTA EDITORIAL EBOOK: 978-607-8749-31-7

Las fotografías incluidas en este libro y los enlaces en código QR de las obras cinematográficas señaladas como Fototeca Nacho López y Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz son cortesía del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mientras que el resto pertenecen a otros archivos audiovisuales institucionales, personales o privados.

Los contenidos y opiniones expresadas en los artículos publicados son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas o de su personal.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito del editor.

La presente publicación pasó por un proceso de dos dictámenes (doble ciego) de pares académicos avalados por el Consejo Editorial del Departamento de Antropología, que garantizan su calidad y pertinencia académica y científica

Este libro fue realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca), a través del programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, 2019.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Rector General

José Antonio de los Reyes

Secretaria General

Norma Rondero López

Coordinador General de Difusión

Francisco Mata Rosas

Director de Publicaciones

y Promoción Editorial

Bernardo Ruiz López

Subdirectora de Publicaciones

Paola Castillo

Subdirector de Distribución

y Promoción Editorial

Marco A. Moctezuma

Zamarrón

UNIDAD IZTAPALAPA

Rector

Rodrigo Díaz Cruz

Secretario

Andrés Francisco Estrada

Alexanders

Director de la División

de Ciencias Sociales

y Humanidades

Juan Manuel Herrera

Jefa del Departamento

de Antropología

Laura R. Valladares de la Cruz

Responsable Editorial

Norma Jaramillo Puebla

REDESCUBRIENDO EL ARCHIVO ETNOGRÁFICO AUDIOVISUAL

Antonio Zirión Pérez

(Coordinador)

Pescador de atarraya en la comunidad ikoots (huave) de San Mateo del Mar, Oaxaca.

PABLO ORTIZ MONASTERIO, 1979.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Niña p’urhépecha de San Pedro Zipiajo, Coeneo, Michoacán.

LORENZO ARMENDÁRIZ, 1987.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

ÍNDICE

Introducción

El potencial latente de un archivo de cine etnográfico

ANTONIO ZIRIÓN PÉREZ

I. Sustratos

1. Él es Dios y el origen de un nuevo cine etnográfico en México

ÁLVARO VÁZQUEZ MANTECÓN

II. Otredades

2. Documentales “de autor” filmados por dos egresados del CUEC para el AEA (1980-1986)

EDUARDO DE LA VEGA ALFARO

3. Imaginarios cinematográficos de los pueblos rarámuri en la segunda mitad del siglo XX

ADRIANA ESTRADA ÁLVAREZ

III. Espacios

4. Los albergues infantiles en el discurso audiovisual del INI

ALEKSANDRA JABLONSKA ZABOROWSKA

5. Geografías audiovisuales del Altiplano Potosino

FRANCES PAOLA GARNICA QUIÑONES

IV. Divergencias

6. Laguna de dos tiempos, testimonio de una modernidad forzada

MARTHA URBINA GONZÁLEZ

7. Entre etnografía, historia y política. Los documentales del equipo de Luis Mandoki sobre mazatecos

CLAUDIA ARROYO QUIROZ

V. Memorias

8. Generación Futura: una experiencia comunitaria, 25 años después

ALBERTO BECERRIL MONTEKIO

9. Las últimas voces kiliwa

ERÉNDIRA MARTÍNEZ ALMONTE

VI. Pedagogías

10. Mirar en clave ikoots. Lecturas etnográficas del Primer Taller de Cine Indígena

LILIA GARCÍA TORRES Y LOURDES ROCA ORTIZ

11. El giro pedagógico en el cine etnográfico. Dominique Jonard y la animación colaborativa

ITZEL MARTÍNEZ DEL CAÑIZO FERNÁNDEZ

VII. Devenires

12. Del AEA a la Transferencia de Medios Audiovisuales: un cambio de paradigma en el ocaso del INI

ALBERTO CUEVAS MARTÍNEZ

VIII. Instantáneas

13. Fotos fijas de un acervo paralelo al AEA

VALERIA PÉREZ VEGA

Filmografías

Semblanzas

Retrato de niño zapoteco en Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca.

JULIO DE LA FUENTE, ca. 1939.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

INTRODUCCIÓN

Óscar Menendez y Héctor Medina en la comunidad rarámuri (tarahumara) de Yoquivo, Batopilas, Chihuahua. Foto fija del documental “Rarámuri ra' itsaara. Hablan los tarahumaras”.

RAMÓN JIMÉNEZ, 1978.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Participantes del Cuarto Curso de Video Indígena del INI. Proyecto Transferencia de Medios Audiovisuales a Organizaciones y Comunidades Indígenas del INI, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

ÓSCAR PASTOR OJEDA, 1994.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

EL POTENCIAL LATENTE DE UN ARCHIVO DE CINE ETNOGRÁFICO

ANTONIO ZIRIÓN PÉREZ (UAM-I)

Este libro ofrece diversas miradas desde distintas disciplinas a la producción cinematográfica del Archivo Etnográfico Audiovisual (AEA) del Instituto Nacional Indigenista (INI). El AEA es un valioso corpus de cine documental etnográfico resguardado actualmente en el Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). A pesar de su gran relevancia, el material fílmico del AEA sigue siendo bastante desconocido y se encuentra prácticamente en desuso. Esta publicación pretende incitar a sus lectores a conocer este patrimonio audiovisual; los catorce capítulos que lo conforman ofrecen pistas y claves para apreciar su gran valor, que por muchos años ha pasado inadvertido y aún permanece en estado latente.

En 1977 el INI creó el AEA, un área de producción cinematográfica dedicada a documentar para la posteridad, de la manera más completa posible, diferentes rasgos y aspectos culturales, económicos, así como políticas y formas de organización social de la población indígena de México en toda su diversidad. Entre los fundadores de este proyecto estaban Nacho López y Alfonso Muñoz; Juan Rulfo jugó un papel importante durante algunos años; trabajaron ahí grandes cineastas como Luis Mandoki, Óscar Menéndez, Henner Hofmann, Juan Carlos Colín, Eduardo Maldonado, Juan Francisco Urrusti, Alberto Becerril, Luis Lupone, entre muchos otros. El AEA se mantuvo activo y muy productivo desde 1978 hasta mediados de los noventa: durante ese tiempo se filmaron alrededor de cincuenta películas y se produjo mucho material fílmico sin editar, en diferentes formatos y soportes audiovisuales.

La producción del AEA estaba motivada por la necesidad de salvaguardar el patrimonio cultural de los grupos étnicos, que tras cinco décadas de políticas indigenistas —que buscaron transformar a los “indios primitivos” en “ciudadanos modernos”—, estaban dejando de hablar su lengua, usar su vestimenta tradicional y practicar sus rituales. Con un espíritu de rescate o salvamento de culturas en peligro de extinción, se proyectaba una mirada folclorista atenta a las expresiones más vistosas de los pueblos originarios. La labor del AEA se nutrió de viejas corrientes y nuevos paradigmas dentro de la antropología, como el relativismo, el particularismo y el multiculturalismo, que promueven el respeto de la diversidad cultural.

En principio, el AEA no pretendía realizar películas para el público general, sino hacer un registro visual sistemático de los modos de vida tradicionales para futuras investigaciones, para la docencia y la formación de nuevas generaciones de etnógrafos, más en la lógica de un museo que pensando en la exhibición de cine. Se contrató a cineastas y antropólogos profesionales que lograron filmes de alta calidad técnica, bien informados por investigaciones antropológicas, que recaen entre la creación, la investigación y la propaganda, a veces logrando una armonía estética y epistemológica, otras veces mostrando cierta tensión entre el cine y la antropología. En los textos de este libro y en las películas mismas resulta interesante rastrear y analizar estos encuentros y desencuentros disciplinarios en aras de un diálogo más productivo entre las ciencias antropológicas y las artes audiovisuales.

Los filmes del AEA reflejan la forma de mirar la alteridad cultural propia de una época particular; condensan una manera de concebir el cine etnográfico, de entender la práctica documental, y representan una singular relación entre el cine, la antropología y las políticas públicas. Nos dejan comprender críticamente los modos en que el gobierno diseñó políticas públicas e implementó acciones para la atención de los grupos étnicos, revelan preocupaciones recurrentes y problemáticas comunes. Dan cuenta de un punto de inflexión o transición en la relación entre el gobierno, la sociedad civil y los pueblos indígenas. Nos obligan a repensar los múltiples significados, imaginarios, estereotipos y representaciones en torno a los pueblos indígenas.

La producción del AEA está resguardada en el Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz del INPI. Está casi toda digitalizada y editada en DVD en las colecciones “Cine indigenista” y “Pueblos indígenas de México”, disponibles para consulta y a la venta. Se trata de un archivo que, como los propios pueblos indígenas, ha demostrado gran resiliencia, sobreviviendo a transiciones gubernamentales, migraciones tecnológicas, crisis económicas, revoluciones estéticas y epistemológicas. Pero a pesar de los esfuerzos por preservar y divulgar este archivo, lamentablemente aún se le conoce bastante poco. Hace falta crear más conexiones con los campos de la ciencia, el arte y la cultura para que su potencial se refresque y se reactive, para que las nuevas generaciones lo adopten. Este libro precisamente pretende abonar a su redescubrimiento, revaloración y reapropiación.

No basta con que el AEA sea público, se necesita fomentar el interés de académicos, artistas y sobre todo la participación de los propios pueblos indígenas, para que se apropien de este acervo y le den nueva vida. Queremos crear espacios de encuentro entre estas películas y sus públicos potenciales, formar nuevos espectadores, más allá de los especialistas, y ampliar su significado para la sociedad contemporánea. Esperamos que este proyecto ayude a demostrar y visibilizar las posibilidades insospechadas del AEA y a atraer fondos y esfuerzos para su óptima conservación y promoción.

LOS ORÍGENES DE ESTE PROYECTO

La semilla que dio origen a este proyecto de investigación colectiva fue la invitación que amablemente me hizo la Dra. Alicia Lindón para coordinar el tema central del número 91 de Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Mi idea original fue trabajar sobre archivos fílmicos en general, pensé en reunir estudios sobre diferentes acervos audiovisuales ubicados en distintos países iberoamericanos, desde varias disciplinas y a través de diversas épocas históricas. En este marco, el archivo fílmico que personalmente me interesaba explorar era el AEA del INI. Cuando comencé a indagar sobre el estado de la cuestión en torno a este acervo fílmico, me percaté de lo poco que se ha escrito al respecto y me pareció que ameritaba una exploración más exhaustiva y plural, más allá de mi propia perspectiva. Entonces decidí enfocar toda la investigación colectiva específicamente sobre este acervo de cine etnográfico institucional del México post indigenista del último cuarto del siglo XX.

Hombres winik atel (tseltales) de Tenejapa, Chiapas.

LORENZO ARMENDÁRIZ, 1993.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lancé una convocatoria bastante amplia entre colegas interesados en la historia del cine y los acervos fílmicos, buscando reunir un conjunto diverso de miradas. El interés que percibí en las respuestas de numerosos colegas me permitió darme cuenta bastante pronto de que la extensión que podría alcanzar el proyecto ampliado desbordaría el tamaño de un número especial de la revista. Fue así como surgió la idea de publicar, además, este libro colectivo que expande, profundiza y diversifica las incursiones realizadas en el número temático de la revista con un importante componente fotográfico a cargo de la investigadora Valeria Vega. De este modo, esta investigación cuenta con dos salidas paralelas y casi simultáneas: el tema central de la revista mencionada: “Un archivo de cine etnográfico mexicano” y el presente libro: Redescubriendo el Archivo Etnográfico Audiovisual.

Sin embargo, para poder editar un libro que hiciera justicia a la riqueza y diversidad del corpus fílmico del AEA, un libro que pudiera incluir material fotográfico y la posibilidad de mirar algunos fragmentos de las películas que se discuten en los textos, un libro que además sistematizara rigurosamente las referencias filmográficas de las cintas en cuestión, solicitamos junto con Itzel Martínez del Cañizo, productora de este proyecto más amplio, un financiamiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), mediante su convocatoria de coinversiones culturales, apoyo que afortunadamente obtuvimos. Este invaluable aporte, al que se sumó el respaldo crucial del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), nos ha permitido cubrir las primeras etapas de la investigación, los procesos editoriales y contar con fondos destinados a planear presentaciones del libro, acompañadas de proyecciones fílmicas, en sitios estratégicamente elegidos, incluyendo un par de comunidades indígenas en las que se filmaron algunas de las películas estudiadas.

BITÁCORA DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Para desentrañar el enorme valor de este corpus fílmico, se conformó un grupo de quince investigadores especialistas en diferentes disciplinas, pertenecientes a diversas instituciones académicas. La invitación propuso varios ejes para estudiar distintos aspectos del cine etnográfico del AEA, analizando ya sea una película o un grupo de películas, un director o un equipo de realizadores, un grupo étnico en particular, un período específico, una región o un espacio en concreto, ciertos acontecimientos o fenómenos relevantes, o bien alguna noción o categoría conceptual sugerente para lograr un entendimiento integral de este acervo.

Quisiera enfatizar el carácter multidisciplinario, interinstitucional y transgeneracional del equipo de investigadoras e investigadores que participaron en este proyecto. Entre los campos disciplinares que confluyen en esta investigación encontramos: etnólogos, antropólogos sociales y visuales, archivistas e historiadores de cine y artes visuales, sociólogos, comunicólogos y documentalistas, especialistas en pedagogía, ciencias políticas, etnohistoriadoras, latinoamericanistas, muchos con formaciones híbridas. La mayoría de estos especialistas están adscritos o realizan programas de estudios en las principales universidades e instituciones educativas o culturales del país, ubicadas en diferentes regiones del país (CDMX, Morelos, San Luis Potosí, Guadalajara). También cabe destacar su pertenencia a muy diferentes generaciones: hay desde estudiantes de licenciatura y posgrado, hasta académicos de larga trayectoria y alto nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. Esta composición inter-generacional de expertos consagrados y estudiantes jóvenes con gran ímpetu y curiosidad en la materia generó un intercambio refrescante y a la vez formativo, y tal heterogeneidad de voces y miradas permitió un diálogo muy fértil, que sin duda enriqueció los contenidos de este libro.

Una vez integrado el equipo de investigadoras e investigadores, comenzamos a reunirnos periódicamente para reflexionar colectivamente sobre el valor y las características de la producción fílmica del AEA. Desde las primeras sesiones vimos y debatimos colectivamente sobre algunas películas del AEA e hicimos algunas lecturas en común; también revisamos bibliografía contemporánea, como los libros de Stephen Lewis: Rethinking Mexican Indigenismo1 y Erica Cusi Wortham: Indigenous Media in Mexico.2 Ambos textos resultaron fundamentales para entender mejor el contexto histórico e institucional de la producción del AEA. Un ejercicio que también resultó muy útil, en las primeras sesiones del seminario, fue la discusión y el análisis comparativo de varios filmes sobre un mismo grupo étnico, en este caso los huicholes, tomando como punto de partida el texto de Christoph Schabasser: “Indígenas wixaritari como estrellas del cine etnográfico”.3 Esta actividad nos permitió afinar criterios y parámetros de comparación, establecer un lenguaje común y amasar un bagaje de referencias compartido, para posteriormente emprender cada quien sus propios caminos de investigación.

Uno de los aspectos más enriquecedores de esta comunidad de aprendizaje fue la oportunidad de conocer y conversar con varios protagonistas o actores clave que jugaron un papel importante en la producción fílmica-etnográfica del AEA: antropólogos, cineastas, autoridades, personajes. En una sesión tuvimos como invitados a Luis Mandoki, Toni Kuhn y Víctor Rapoport para hablarnos sobre la filmación de dos documentales sobre los mazatecos desplazados por la construcción de presas en los años cincuenta. El seminario también fungió como una especie de laboratorio o taller de entrevistas colectivas o individuales.

Alejandro Gamboa en la comunidad kikaapoa (kikapú) de El Nacimiento, Múzquiz, Coahuila. Foto fija del documental “El eterno retorno: testimonios de los indios kikapú”.

GRACIELA ITURBIDE, 1981.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Fue el caso de las conversaciones que tuvimos con Óscar Menéndez, Teófila Palafox, Henner Hofmann, Mario Luna, Alberto Cortés, Rafael Montero, Carlos Cruz, María Eugenia Tamés, Juan Carlos Colín, Juan Francisco Urrusti o los colaboradores y familiares de Dominique Jonard. También resultaron muy significativos y constructivos los intercambios con Lina Odena Güemes, viuda de Alfonso Muñoz. Uno de los integrantes de este colectivo de investigadores, autor de uno de los textos de este libro, fue Alberto Becerril, quien dirigió algunas películas y fue jefe de producción del AEA entre 1984 y 1985. De este modo, Alberto se convirtió en un informante clave dentro del equipo, investigador e investigado, quien con una mirada retrospectiva nos brindó generosamente su testimonio directo, como testigo presencial, con referencias y anécdotas que nos ayudaron a desmitificar algunos lugares comunes y a evitar interpretaciones demasiado aventuradas sobre la producción de las películas. Casi todos los entrevistados, participantes activos en la producción de las películas, señalan que muchos de sus compañeros, colegas y colaboradores de aquel entonces ya fallecieron; recuerdan esa época con cierta nostalgia. El entramado de testimonios y experiencias de primera mano que recoge esta publicación representa seguramente una de las últimas expresiones de la memoria viva del AEA.

A partir de este conocimiento compartido, cada integrante del seminario fue definiendo y desarrollando su tema de estudio, contando siempre con las opiniones del grupo. En las últimas etapas del seminario, dedicamos varias sesiones a discutir los textos que se presentan en este libro en su versión final. Asignamos lectores para comentar los avances y borradores de cada texto y recibir aportes y críticas de los demás. Los resultados de estas investigaciones, en conjunto, proponen rutas y brindan claves para abordar desde distintos ángulos el corpus fílmico del AEA. Gracias a este seminario, en virtud de la sintonía y sinergia que generó, pueden hallarse numerosos vasos comunicantes, referencias cruzadas, inquietudes recurrentes y temas transversales en el conjunto de estas aproximaciones, tanto al interior del libro como entre el libro y el número temático de la revista Iztapalapa.

Hombre filmando en comunidad runixa ngiigua (chocholteca) de Santa María Nativitas, Oaxaca.

HÉCTOR VÁZQUEZ VALDIVIA, 2003.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La pandemia de la COVID-19 y el confinamiento al que nos obligó, sin duda trastocaron la dinámica prevista para este proyecto e implicaron un reto significativo para el proceso de investigación en general. No pudimos asistir personalmente a los acervos del INPI, no pudimos consultar físicamente los materiales fílmicos y fotográficos, tampoco los libros y objetos asociados con las películas que forman parte de esta colección. Esta situación, en un par de casos, imposibilitó una línea de investigación y causó bajas en el equipo. No obstante, en la mayoría de los casos, gracias a la oportuna y generosa donación del INPI a la UAM de un juego de copias en DVD de todas las películas del AEA, y gracias al apoyo de los responsables del Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz del Instituto, pudimos culminar satisfactoriamente este proceso de investigación. Las reuniones del seminario, que en un inicio tuvieron sede en la Cineteca Nacional, se adaptaron fácilmente a las plataformas digitales, de modo que puede decirse que la comunidad de aprendizaje, el espacio de formación y de reflexión, el visionado de las películas, la indagación en los catálogos y las bases de datos, la búsqueda y la edición fotográfica, el diálogo y el intercambio de conocimientos, se dieron casi por completo a través de los medios digitales.