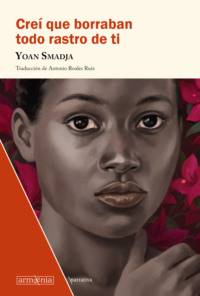

Buch lesen: "Creí que borraban todo rastro de ti"

YOAN SMADJA

Creí que borraban todo rastro de ti

Traducción de Antonio Roales Ruiz

www.armaeniaeditorial.com

Título original: J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi (Belfond, 2018)

Primera edición: Enero 2021

Segunda impresión: Febrero 2021

Primera edición ebook: Agosto 2021

Copyright © Yoan Smadja, 2019 © Belfond, Place des Éditeurs, 2019

Ilustración de cubierta: © Aline Bureau, 2017

Copyright de la traducción © Antonio Roales Ruiz, 2020

Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2021

Armaenia Editorial, S.L.

www.armaeniaeditorial.com

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,

la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 978-84-18994-26-5

Yo cogí y le mostré un puñado de polvo; le pedí, insensata,

alcanzar tantos cumpleaños como granos tenía el polvo.

Ovidio, Metamorfosis, libro XIV

1

Fue en abril de 1994 cuando le pedí a Dios el divorcio. ¿Aceptó? Creo que nunca me respondió.

Habitualmente, la primavera es una estación dorada. En abril de 1994, no fue así. Por entonces vi un país vestido todo de verde, de tierra y de aflicción.

La primera impresión se percibe desde el cielo. Lo siento mucho por los periodistas que llegaron por carretera, porque se perdieron lo más bello, a la par que singular, que ofrece Ruanda: la maraña de colinas, su geometría inacabada, atormentada, de una belleza que corta la respiración. La sensación de una naturaleza subyugada. De ese damero imperfecto nace una armonía particular, que es prueba de la existencia de un propósito. Creí descubrir en aquello algo que nos supera, más allá del azar, más allá de la mano del hombre, absolutamente incapaz de modelar un orden tan sutil, una magia semejante a la alternancia de las estaciones, al rocío de la mañana, a la esperanza.

Irresistible resulta la predilección de los seres por las apariencias, por la espuma de las cosas; en Ruanda, aquella había nublado nuestra visión. Habíamos pasado por alto tanto los acontecimientos importantes como las pequeñas señales, sin que encontraran eco alguno, ni en el hueco de los corazones, ni en el pliegue de las almas que habían pronunciado el «esto nunca más», ni ante los ojos de los vigías en los que habíamos depositado tantas esperanzas. Sin embargo, se nos dice que nos inspiremos en el océano. Él, que está tan alejado de Ruanda, que desde siempre menosprecia su superficie, desdeña el viento, el ruido de las olas, la resaca. La espuma. Porque el océano solo es profundidad, lo que hay por encima no le importa.

Deberíamos haber comprendido lo que ocurría en Ruanda mucho antes de la primavera de aquel año. Quizá habíamos tratado de no ver, de tranquilizarnos. Quizá habíamos bajado la guardia. Aunque los ruandeses y la comunidad internacional no deberían haber cedido ni un palmo de terreno, lo cierto es que habían desviado la mirada, durante años, frente a la hidra. Hasta el naufragio.

El tiempo que pasa ejerce poca influencia en nuestras vidas. Las heridas más profundas se nos infligen en un abrir y cerrar de ojos. Las que uno no se espera. Las que empujan a pedir cuentas a los seres a los que se ama con pasión. Las que terminan por separar.

Digamos que discutí —sola—; no me hizo falta mucho tiempo para admitirlo.

Fue en abril de 1994 cuando le pedí a Dios el divorcio.

Sacha Alona estaba releyendo este texto escrito veinte años antes.

Después de un descanso forzoso de varias semanas a su vuelta —su huida— de Kigali, le había comunicado al redactor jefe de Le Temps que dejaba las páginas de internacional del periódico para dedicarse a la crítica gastronómica. Él le pidió que lo repitiera. Lo tomas o lo dejas.

En pocos meses, había logrado integrarse en ese círculo tan restringido como masculino, cuyos artículos lo mismo crean que destruyen una reputación. La repostería se convirtió en su ámbito predilecto. A medida que su pluma se afinaba para describir el equilibrio de una crema de naranja, lo obvio de ciertas mezclas, limón y clavo, rosa y pistacho, trufa y kadaif, había ido teniendo la sensación de librarse de los reflejos de antaño. Lo que su mano iba ganando en sueños y en emociones sentía que iba perdiéndolo en precisión, en lucidez. En vehemencia. Obstinada y talentosa, nunca confesó sus dudas ni sus remordimientos. Había cambiado la exaltación por sueños razonables y serenos. A medida que adquiría galones en este universo mediocre, enguatado, iba quedando en el olvido que en el pasado había cubierto algunos de los conflictos más trágicos de los años ochenta y noventa. La gran reportera se había hecho crítica gastronómica, y aquello se había convertido en una pasión. Se había convertido en un refugio.

La extrañeza había sido el rasgo sobresaliente de su personalidad, desde la infancia; Sacha había sido una alumna que se sentía fascinada por cada clase, cada visita a un museo, cada fragmento de conversación captada. De tal modo que no supo qué rumbo tomar, por miedo a perderse algo apasionante, a encerrarse. Su única certeza fue que debía estar allí donde tenía lugar la historia, allí donde la multitud, los sobresaltos del tiempo le parecían de interés. Se incorporó al Instituto de Estudios Políticos de París con el sentimiento ambivalente de que lo público era tan vasto que debía abarcar todos los ámbitos y todas las materias, pero se enseñaba con tal altura que olvidaba la suerte del ciudadano, su día a día. Acudió a conferencias y descuidó las clases, pasó sus veladas con militantes politizados y dejó de prepararse los exámenes. Jamás dudó lo más mínimo cuando cualquier estudiante extranjero, en los bancos de la facultad, le proponía descubrir su país. Participó en todos los frentes, no faltó a ningún concierto. ¿Sus estudios? Un visto y no visto, castigado por algunos profesores incapaces de captar ese frenesí plagado de ausencias; aceptado con una sonrisa por otros, benévolos, conmovidos por tanto ímpetu.

Mientras que, una tras otra, las puertas de los gabinetes ministeriales, de los centros de investigación y de los grandes grupos se les iban abriendo a sus amigos, que administraban sus propias carreras y mostraban su determinación de ser tenidos en cuenta, Sacha, por su parte, vagaba. Una vez obtenido su título, como si fuera una llave maestra y aun cuando la noción misma de desempleo masivo parecía desconocida, iba navegando de un trabajo a otro, de una asociación a otra, de un continente a otro, al albur de los encuentros y de las propuestas. No supo decir no a nada, por miedo a perderse algo.

A partir de entonces, brillaba y luego se cansaba, era una eterna principiante, aplicada, deslumbrante, guiada por el incontrolable deseo que experimentan esos jóvenes a los que el día a día no les basta. Se entregó a cada tarea con obstinación y con pasión.

Pero los arrebatos de juventud son como el vals de los sedimentos, acaban aminorando la marcha y dejando tras de sí una melancolía impalpable de la que resulta difícil deshacerse. Así fue como se puso a escribir. Todo lo que vio. Todo lo que emprendió. Sus textos tuvieron por título el enunciado del mes y del hecho, en bruto. «Fue en mayo de 1982 cuando presencié un secuestro en Beirut». «Fue en agosto de 1980 cuando asistí al nacimiento de Solidaridad». «Fue en diciembre de 1986 cuando participé en la inauguración del museo de Orsay».

Pasaron los meses y los años, y esa propensión suya a maravillarse, a emprender cada proyecto con un ímpetu nuevo, esa curiosidad sin límites que algunos envidiaban, fueron poco a poco siendo percibidas como una debilidad, una incapacidad para asentarse. Sus amigos se casaron, sus vidas tomaron caminos distintos y, de repente, dejaron de verse. El perímetro de la existencia se había restringido. El mundo jamás espera.

La independencia es una forma de rejuvenecer, se toma conciencia de ello solo cuando se pierde. Las nuevas oportunidades se hicieron más raras. Pasada cierta edad, nuestras sociedades malinterpretan la fascinación: la toman fácilmente por ingenuidad. Le respondieron que su currículum no era suficientemente «legible», que no estaba lo bastante «especializada». Impregnada de una nostalgia que ya jamás la abandonó, narró sus andanzas profesionales, las dificultades, la rugosidad de un tiempo nuevo. «Fue en enero de 1987 cuando perdí mi libertad».

La llamaron a su domicilio.

—¿Señora Alona?

—¿Sí?

—Soy Bernard Witz, redactor jefe de Le Temps. Los artículos que nos está enviando desde hace meses no tienen gran interés. De manera que tendría que pedirle que no continuara.

—Y entonces, ¿por qué no lo hace?

Silencio.

—Porque el modo en que ordena sus palabras tiene algo de delicado.

—Y entonces, ¿por qué no tienen gran interés?

—Porque si tiene usted la intención de ser periodista, no es de usted de quien debe hablar, sino de los demás.

—Y entonces, ¿cómo hacemos?

—Empiece por venir a verme mañana a las ocho.

La conversación había durado menos de un minuto. Al día siguiente, Bernard Witz le había dicho:

—Odio esa nueva manera que hay ahora de llamarse por el nombre de pila, y no tengo tiempo de tratar de «señor-señora» a mis periodistas. ¿Supone esto para usted un problema, Alona?

No lo suponía.

El periodismo de guerra llegó bastante rápido. Como una evidencia. La tensión, la rigidez.

Sus artículos fueron tan escasos como esperados, aunque ella no buscara nunca suscitar adhesión o benevolencia; ni siquiera reconocimiento. Para llegar a obtener la masa crítica de elementos, de información necesaria para la redacción de un reportaje, fiel a sí misma, bullía. Cuando se trataba de escribir, narraba. Siempre que Bernard Witz aceptara sus escritos, y no había rechazado ninguno, disponía del número de columnas que le fueran necesarias. Ya no era un periódico, era una revista. Se tomaba su tiempo, sin importarle los imperativos del cierre, del espacio, ajena a la urgencia. La actualidad la dejaba indiferente.

Bernard Witz había entendido rápidamente el modo en que Sacha trabajaría. Le decía: «Alona, te vas a Sarajevo», consciente de que esa frase no implicaba ningún límite de tiempo, ninguna restricción de espacio. No se podía estar seguro de que permanecería donde el avión la depositara en un primer momento. Nunca se sabía cuándo estaría de regreso. Echaba a volar, libre, dotada de una extraña facultad: la capacidad de percibir el mundo con los ojos del otro. Firmemente convencida de que la materia de la que está compuesto el hombre es tan frágil, tan fluida, que la escucha solo puede revelarla. Witz esperaba de Alona que narrara las ciudades, que trajera de ellas el crepúsculo, los instantes preciosos y, a través de ellos, los tormentos del hombre, la aspereza de las almas, los latidos de los corazones.

«Fue en abril de 1994 cuando le pedí a Dios el divorcio». Seguía manteniendo esa costumbre de titular sus escritos así. Nadie sabía cómo había logrado convencer a Bernard Witz para que la dejara hacer de ello una marca de fábrica tan personal. Con ese artículo de abril de 1994 finalizó la carrera de gran reportera en zonas de guerra. Algunos habrían profundizado en su compromiso, se habrían unido a organizaciones de defensa de los derechos humanos, de promoción de la paz. La única obsesión de Sacha fue dulcificar el caos. La repostería, pensaba, tendría ese efecto.

Habían pasado más de veinte años. Nada podía borrarse. Sobre todo, desde ese lunes de abril de 2017, cuando había descubierto en su buzón un pequeño paquete que había pasado por distintas direcciones antes de llegarle a ella. El nombre del remitente no aparecía. Abrió el envoltorio, sentada como cada mañana en la terraza del café Charlot. Contenía un sobre y un cuaderno con solapa de tamaño mediano. La piel, negra, era de buena factura, pero aparecía sucia, desgastada. En algunos lugares estaba como hundida. Sacha pasó la mano por encima y después por el corte. Teniendo en cuenta el desgaste, el cuaderno habían debido manipularlo cientos, tal vez miles de veces. Las páginas eran de un blanco desvaído, algunas estaban manchadas. La letra era suave, despejada; las palabras se habían trazado de modo meticuloso, casi escolar. Era una sucesión de cartas. En un primer momento, no lo entendió.

Luego, abrió nuevamente el cuaderno y lo hojeó. Sintió un nudo en la garganta, los latidos del corazón acelerarse. Fue pasando las páginas. Se llenó la nariz del perfume que despedía. Percibió un leve aroma de vainilla. ¿O tal vez era solo su imaginación? La última carta databa de la primavera de 1994. En la parte derecha de la cubierta de piel, habían trazado una flor.

Esa flor.

Ya no cabía duda. Había oído hablar de ese cuaderno veinte años antes. Sacha cogió el sobre que lo acompañaba. Le dirigían una misiva cuya letra era la misma que la del cuaderno y con un encabezado de la universidad de Ruanda. Adjuntaban una foto en blanco y negro.

Sacha leyó el texto. Colocó varias monedas encima de la mesa para pagar el café y seguidamente subió a su casa.

Hizo una llamada a Nueva York.

Daniel:

Yo no era una niña como las demás. La memoria me juega malas pasadas. De mi más tierna infancia no identifico nada concreto salvo quizá algunos olores, algunas impresiones, el viento que arrugaba las hojas de los árboles. Mi primer recuerdo real es el columpio. Debía yo de tener siete u ocho años, era primavera, quizá del año 1985. El parque de la residencia del embajador francés era tan grande que a mis abuelos, empleados como jardineros, les concedieron una parcela de tierra, en el extremo de aquel. Allí construyeron una casita, y una puerta de entrada, abierta en el muro exterior del recinto, permitía un acceso independiente.

Vivíamos en un contraste permanente: una casa de aspecto frágil, enclavada detrás de un parque opulento. A la izquierda de la casa crecían en corola orquídeas blancas adornadas de azul y de puntos violeta. Centenares de lobelias, rojas y moradas, inundaban cestos de mimbre decorados con rayas negras, tiestos y jarrones colocados en el suelo, amontonados en un jardín con aspecto de tienda de antigüedades engalanada con flores.

Y luego había sobre todo lirios, las flores orgullosas y aromáticas de nuestras mañanas; largos tallos y hojas verdes, en cuyos extremos despuntaban, blancos y puros, rosas y escarchados, perfectamente orgullosos y conscientes, o esa impresión daba, de que eran lo más bello que alumbra la tierra.

Mi padre había colocado una escalera, adosada a la casa, para que pudiéramos observar la ciudad y las colinas, más abajo.

Un sauce dominaba el espacio con su corpulencia esmeralda, metálica. Sus pesadas ramas colgaban, animadas a veces por amplios movimientos. Había una mesa de madera inestable colocada al abrigo del árbol, de su tormento. Allí servía mi madre un té muy dulce, anegado de leche. Recuerdo que mis padres se sentaban allí a menudo, en dos sillas cuyo metal descamado se clavaba en la tierra, sin pronunciar palabra, sentados uno junto al otro, con los dedos entrelazados y la mirada puesta en las hojas del sauce, que susurraban al capricho de las corrientes de aire, una acuarela con mil tonalidades de verde.

A la derecha de la puerta de entrada había un ficus de dos metros de alto. El padre de Papá lo había plantado cuando era solo un pequeño brote, nada más nacer él. Ya nadie en Ruanda planta un árbol cuando nace un niño, pero los viejos siguen refiriéndose a ello como el más precioso gesto que pueda hacerse por el cielo y para la tierra. A medio camino entre la creencia y la tradición, el árbol de mi padre permanecía vigilante junto al umbral de la puerta, como un libro en una biblioteca, como un ancestro en medio de una dinastía inquebrantable, como un trozo de Ruanda en un país evangelizado y privado de su propio Dios.

Mis padres nadaban en esa atmósfera tranquila y sólidamente unida al tiempo que avanza, como si su vida hubiera transcurrido toda ella en esa hora que parece no tener fin, extraña y rosada, que separa el día de la noche, el sol de la penumbra.

Mis padres se cruzaban palabras tan escasas como frecuentes eran las sonrisas que se intercambiaban. Tal vez para no herirme, no lo sé.

Mi padre instaló un columpio bajo el sauce con ayuda de Théodose, al que le habían permitido que su vaca entrara en la residencia, puesto que era nuestra parcela. Después de haber clavado las pesadas barras de metal directamente en la tierra y de haber atado una cuerda a la viga superior, mi padre corrió a la calle para llamar a los niños del barrio.

Llegaron todos, educados y resplandecientes de felicidad, tratando de eliminar con sus manos sucias las arrugas de las camisas y los rastros de tierra de los pantalones. Allí estaban Laurent, Marie y Pancrace. Otro niño, de más edad, casi un adolescente, también estaba allí. En fila india, felices, se colocaron frente al columpio, esperando que Théodose acabara de probarlo.

—Déjanos a nosotros, ¡ya ves que aguanta! —soltó el niño que yo no conocía.

Théodose no se bajó del columpio aquella tarde, aduciendo con aire exageradamente profesional, algo más firme de la cuenta, que había que verificar bien su solidez, por la seguridad de los pequeños. Los niños se quedaron mirándolo en el jardín, alegres y llenos de envidia. Mi madre preparó un plato de berenjenas, mandioca y espinacas, acompañado de unas brochetas de carne a la parrilla. Cerveza para los adultos, Fanta para los niños.

Papá había invitado al embajador de Francia a unirse a ellos. El diplomático le tenía aprecio. Era un buen hombre muy cortés, que se dirigía a los niños igual que a los adultos. A menudo se sentaba junto a mi padre en una de las dos sillas metálicas del jardín. Aparte de Mamá, era el único que lo hacía. Ambos hombres podían estar allí charlando durante horas.

Los niños se quedaron y se pusieron a imitar el chirrido del columpio cada vez que Théodose se balanceaba, mientras se bebía una Primus. Fue esa tarde de primavera, mientras no lograba arrancar ese sonido de mi garganta al mismo tiempo que los demás niños, cuando entendí de verdad lo que significaba ser muda. Oír a los otros niños sin pensar en ello, luego, escucharlos. Volver a oírlos. Y no hablar jamás. Ningún sonido, ninguna de esas risas sonoras saldría jamás de mi boca.

Théodose se durmió en el columpio. Luego, se cayó. Pancrace, Fanny y los demás rieron hasta llorar. Bajo las ramas del sauce llorón, no pude imitarlos. Preferí dejar de mirar. Entonces, el niño desconocido se acercó a mí y gruñó:

—Ya sé que no puedes hablar, pero ¿por qué no sonríes?

Esbocé algunos gestos agitando los brazos: «Me habría gustado ser como vosotros». O, al menos, eso es lo que significaba el vaivén rápido de mi mano entre él y yo. El joven sonrió.

Mis pulmones se llenaron de un aire perfumado y feliz. Desde entonces, cada mañana y cada tarde, mi nariz busca ese precioso perfume. No salió ningún sonido, pero, finalmente, sonreí.

—Voy a contarte un secreto: tus ojos hablan mucho más que todas las bocas de Kigali juntas.

El joven sacó una navaja del bolsillo y, acercándose al muro exterior de la residencia, dibujó en él una flor.

Aunque hubiese podido hablar, Daniel, no sé qué te habría respondido aquel día. Hoy, mientras recordaba cuando nos conocimos, he lamentado que mis ojos no logren encontrarte. Me gustaría que, bajo el sauce llorón, rieran junto a ti.

Te echo de menos.

Rose

2

—Alona, te vas a Sudáfrica.

—Pero si allí no hay guerra…, —fue lo único que Sacha consiguió responder.

Cuando Bernard Witz la llamó aquel 1 de abril de 1994, Sacha se imaginó una serie de reportajes sobre el renacer democrático posterior al fin del apartheid. Una mitad de siglo sumida en la segregación, recogida en una decena de artículos enviados con regularidad desde una de esas habitaciones de hotel sin alma, estandarizadas. Como si las cadenas internacionales se hubiesen fijado como objetivo último la búsqueda de lo parejo, de la igualación: bebidas de minibar y posavasos de imitación de encaje idénticos, los mismos sofás, lámparas y pinturas insulsas, una edición de los Evangelios con encuadernación en azul y letras de reflejos dorados, escondida en el cajón de la mesilla de noche, idéntica ya sea en pleno corazón de París o en mitad de una guerra de trincheras.

Adentrarse en un conflicto armado proporciona una subida bastante nítida, aunque indescriptible, de adrenalina: la acción está allí mismo, al alcance de la mano. Por el contrario, recorrer a pocas semanas de las elecciones generales los suburbios de Ciudad del Cabo, de Johannesburgo y de Pretoria, los barrios de negocios, los edificios públicos, los pueblos del campo y las capitales de Suazilandia, Lesoto o Namibia —«si tienes tiempo, Alona, porque esto a la gente le importa un comino»—, plantear las mismas preguntas al evidente panel representativo de los negros, los blancos, los jóvenes, los viejos, los jefes y los indigentes sudafricanos, eran perspectivas que la dejaban fría y que normalmente rechazaba.

Sacha había aceptado, aunque temía aburrirse, ella que tenía la sensación de estar dando vueltas desde su regreso de Kabul, un mes antes.

Se subió a un taxi cuyo conductor, de camino al aeropuerto, se tomó el tiempo de explicarle por qué su profesión estaba llena de canallas, a qué números había que jugar en el siguiente sorteo de la lotería, teniendo en cuenta los últimos que habían salido, cómo los servicios secretos estadounidenses e israelíes se habían entregado al tráfico de órganos chinos —de ojos, más concretamente— para satisfacer la demanda occidental y por qué, sobre todo, nunca había que fiarse de las mujeres con las que Sacha se encontraría en sus reportajes por Sudáfrica, donde, al parecer, los negros «habían montado el follón más impresionante de la historia».

Sacha pensó en llamar a Bernard Witz al llegar al aeropuerto para proponerle un reportaje sobre la perspectiva de los taxistas parisinos en relación con los asuntos internacionales, pero atisbó la silueta flotante de Frédéric Larrieu en medio del vestíbulo de salidas. Frédéric, al que conoció unos años antes en la facultad de Ciencias Políticas, se había convertido en uno de sus amigos más íntimos. Al acabar la carrera, había continuado sus estudios en la Escuela Nacional de Administración y después se había presentado a la oposición para ser alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En 1984, lo habían nombrado consejero cultural de la embajada de Francia en Kabul. Durante el mandato de este perfecto rusohablante, autor de una tesis sobre los asesinatos políticos en la antigua URSS de Stalin, las inauguraciones de bibliotecas y de centros culturales en Kabul se produjeron con una frecuencia relativamente discutible.

La tarea oficial de Frédéric Larrieu consistía en transmitir al Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Quai d’Orsay, la escasa información que le iban dando algunos oficiales comunistas, hartos de intentar reprimir a un pueblo que definitivamente no quería que le impusieran la felicidad socialista. La consecuencia fue que comenzó a mantener contactos habituales con importantes suboficiales rusos, que siempre estaban muy al tanto de las orientaciones militares definidas por Moscú. Como Afganistán estaba a las puertas de Oriente Medio, las actividades soviéticas en la región se analizaban sistemáticamente. El consejero cultural andaba siempre haciendo malabarismos con faxes, telegramas diplomáticos, reuniones de homólogos de la Alianza Atlántica, informes militares a los oficiales aliados de paso por Kabul. Él mismo tenía que regresar a París para poner al corriente a sus homólogos franceses, ingleses o americanos de los servicios secretos o de los ejércitos.

A finales del año 1988, un oficial con el que Frédéric Larrieu solía coincidir lo informó de que la URSS no estaba tan bien como sus dirigentes daban a entender. Los soldados del Ejército Rojo, a los que continuamente se privaba del material que pedían, estaban mal equipados, y las visitas oficiales de los dirigentes se aplazaban sistemáticamente. Frédéric tuvo la sensación de que se estaba produciendo un cambio histórico. Por más que la Unión Soviética ordenara el bombardeo de todas las provincias afganas o lanzara un número incalculable de cohetes, incluso a Saturno, nada cambiaría.

Nadie en el Ministerio de Asuntos Exteriores se creía ni una maldita palabra de esa información que provenía de los militares soviéticos. Si la URSS amenazaba al mundo libre con varios miles de ojivas nucleares, es que la URSS existía sin lugar a dudas. En la cancillería se decidió pasar por alto aquella manipulación destinada a adormecer la vigilancia de las democracias occidentales.

Solo Frédéric Larrieu abrazó esa hipótesis. En cuerpo y alma. Redactó cierto número de informes que preconizaban dos nuevas orientaciones: el apoyo a las milicias antisoviéticas en Afganistán debía intensificarse, y las operaciones que pretendían hacer cosquillas en los pies del gigante comunista ahora debían apuntar a gangrenar sus miembros. Sus informes se enviaron sin ningún aval jerárquico a cualquier funcionario capaz de leer un fax en un perímetro que abarcaba desde el Elíseo hasta Matignon.

Sin embargo, la URSS seguía existiendo. Al joven diplomático le pidieron que frenara sus ansias y que se abstuviera de apostar solo y contra todos por el desmoronamiento del bloque soviético. También le rogaron que, en la medida de lo posible, dejara de saturar las líneas de fax del cuerpo diplomático.

De modo que, cuando la URSS dejó de existir, unos meses más tarde, a Frédéric Larrieu le rogaron que ventilara sus actividades culturales para incorporarse al gabinete del ministro de Asuntos Exteriores. «Con absoluta prioridad», le habían dicho. De consejero del ministro pasó a ser con treinta y un años el responsable del Centro de Análisis y Previsión del ministerio y, dos años después, jefe de gabinete.

Sacha Alona y Frédéric Larrieu coincidían en una constatación simple: la democracia es un edificio frágil que, al igual que el amor, nunca alcanza el estatus de realidad evidente y perenne, sino que reposa sobre cimientos que hay que mantener, mediante la fastidiosa renovación de las pruebas de democracia, como son el voto, la verificación de constitucionalidad, la separación de poderes y la libertad de prensa.

«No hay grandes hombres sin virtud, y sin respeto a los derechos no hay sociedad», escribía Tocqueville, y Sacha había hecho suya la frase. Al ciudadano le corresponde el papel de vigía. La democracia ganaba su realidad en el respeto escrupuloso de las libertades individuales y en la apropiación por el conjunto de la ciudadanía, individuos simples y órganos constitucionales, de lo público. Sin embargo, Sacha nunca había deseado convertirse en uno de los engranajes de los gabinetes ministeriales, de las comisiones o de los partidos. Una vez que alguien había puesto el pie en ese engranaje, era muy fácil dejarse la vida. En el mejor de los casos, uno se aislaba de cualquier realidad; en el peor, se ponía a considerar el cenáculo político como un mundo en toda regla, cuyos imperativos y calendario primaban sobre los de toda la sociedad.

Frédéric Larrieu debía tomar un avión poco después que Sacha. Ella le agradeció que hubiese agilizado la expedición de su pasaporte.

—Así que, ¿a Sudáfrica?

—Ciudad del Cabo, para empezar. No sin cierta aprensión.

—No deberías dejar de recordar en la redacción de tu periódico que Sudáfrica está en paz ahora mismo, lo que hay que enviar allí no es un reportero de guerra.

—Por eso lo de la aprensión. Como si los hombres ya no estuvieran en guerra, ni hubiera más conflictos que cubrir. Además, me pregunto si de verdad al lector medio le interesa tanto Sudáfrica.

—Ahí es donde entras tú en juego, querida mía.

—Ya, pero es que… no estoy segura de saber cómo actuar en este tipo de contexto. Sin guías avezados en situaciones de crisis, sin chaleco antibalas, sin hombres armados en todos los rincones de la ciudad…

Ella se encogió de hombros. Él le sonrió.

—Encontrarás cualquier acreditación que necesites en nuestra embajada de Ciudad del Cabo. Si te hace falta lo que sea por allí, avísame.

—¿Y tú? ¿Adónde vas esta vez?

—A Ruanda. El ministro quiere convencer a Habyarimana de que ponga en práctica los acuerdos de Arusha. Voy a reunirme con nuestro embajador en Kigali; nos veremos con el presidente a su regreso de la conferencia regional, en Tanzania.

Sacha le dio un beso en la mejilla.

—Por cierto, ¿estarás localizable allí?

—En la embajada. Que tengas buen viaje, estoy deseando leerte.

Sacha se despidió. Con una sonrisa nerviosa en los labios, se dirigió hacia el mostrador de facturación de la compañía. El desapego que la gente cercana le achacaba no era más que fachada. Siempre que se marchaba sentía ansiedad. No creía que la experiencia acumulada garantizara la calidad de los reportajes por hacer. No conocía ninguna zona de confort. Cada destino suponía un cuestionamiento absoluto. Nunca cedía a la tentación de la confianza. Se había hecho agnóstica, dubitativa, había aprendido a tomar distancia, a perder interés por sus propias emociones, a dar un paso al lado en cualquier circunstancia. Solo permanecía su infinita curiosidad. Entender un hecho, observar, recopilar la información habitual de las fuentes más fiables, no conformarse con despachos de agencia, despertar con sus textos el sentimiento de alerta o de empatía, ajustar el peso de las palabras a las situaciones observadas: cada línea era un reto. Sacha temía a su oficio, y por eso mismo la apasionaba, evidente proceso de adaptación a la falta de confort, a la tensión.