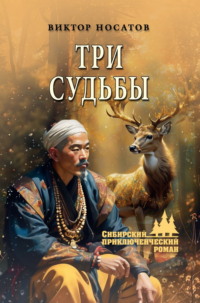

Buch lesen: "Три судьбы"

Сибирский приключенческий роман

© Носатов В.И., 2025

© ООО «Издательство «Вече», 2025

Часть первая

1

Поезд прибыл в Хабаровск ранним утром.

Выйдя из вагона, я первым делом направился в кассу, чтобы закомпостировать билет на поезд до Москвы.

Кассирша, недовольная тем, что я прервал ее дрему, проворчав: «Ходят здесь всякие…», объявила, что поезд на Москву прибудет лишь через четыре часа с четвертью.

«Это же прекрасно, – подумал я, – времени теперь с лихвой хватит и друга Леху, сложившего свою буйну голову в афгане, помянуть, и в достопамятном для нас храме Рождества Христова свечку за упокой его души поставить.

Возвратившись после кладбища на вокзал, чтобы узнать не опаздывает ли московский поезд, я услышал доносящийся издалека благовест.

«Да это же храм моей юности зазывает меня к себе!» – искренне обрадовался я. И ноги, невольно подчиняясь этому настойчивому переливчатому звону, сами понесли меня по пустынной в этот утренний час Ленинградской улице к животворящему и блаженному для неприкаянной души источнику.

Переливистое благозвучие разновеликих колоколов, исходящее из пустых глазниц островерхой звонницы наземного представительства всевышнего Небожителя, напоминало всем и вся о воскресной службе и порождало в душе волнительное предвкушение благостного общения с невидимым Богом. Неяркий свет, теряющийся средь могучих густолистых деревьев паркового ограда, постепенно просачивался через закопченную осеннюю крону и, скапливаясь над ней, высвечивая то тут, то там плотную гарную муть, двигался на зовущие колокола, постепенно обволакивая свиданное место Божьего духа и жаждущих праведной жизни грешников. Осветление ускорялось с каждой минутой, и вот уже первые лучи вернувшегося из зарубежного круиза долгожданного Светила коснулись величественных куполов храма Рождества Христова, что на Ленинградской, страстно слизывая с них видимую позолоту.

Дзинь-дзон-дзон, дзинь-дзон-дзон, дзинь-дзан… Завораживающий звон и чарующий свет, сливаясь воедино в звенящий свет, увлекают и возносят над землей то ли душу, то ли все тело, ставшее невесомым и крылатым, поднимая все выше и выше; и вот уже оно – гнездо звоново, откуда вылупливаются от ударов чугунных языков близнецы дзиньдзондзини и разлетаются далеко по округе, созывая верующий люд к святому Лику Христа. Еще взмах крылами, еще вираж – и опять паренье, но уже на уровне глаз представившегося мне распятого Мученика, – в них и страдание и блаженство с непонятным простому смертному одновременьем, – мы не боги и испытываем в одноразье либо то, либо это.

Опять взмах, вновь подъем, выше, выше, все дальше от пылающего уже истонченным светом храма, и земля уже внизу поката и обща, без подробностей, разглядный лишь один многоголовый храм в окрестованных светозвенящих шлемах, а в многоцветных нитях, тянущихся к нему слева и справа, лишь угадывается многоликое людское движение; и только орлиные зраки углядят в нем неспешность и солидную торжественность и у молодых, и у старых, и у одиночек, и у пар, и у групп.

Бесшумно парит тело, поет и блаженствует душа в колокольном сопровождении, предвкушая близость Всевышнего.

Дзинь-дзон-дзон-дзинь, дзинь-дзон-дзон-дзинь-дзан…

Но не надобно находиться так долго и в такой близости с Богом, ибо человеку присущи соперничество, зависть и чванливость. Однако общаться с Ним периодически желательно, чтоб не забыть про Него совсем.

Звенящая и истончающаяся пуповинная смычка с ежедневно рожающей и оплакивающей юдолью – Землей – вытягивается из-за облачности, напоминая о возвращении, тем более что двустворчатые резные врата храма растворяются, впуская первых прихожан.

Дзинь-дзон-дзон-дзинь, дзинь-дзон-дзон-дзинь-дзан…

Чувствуя усиливающийся обжигающий свет храмовых куполов и успевших уже напитаться заревом окон, плавно глиссируя над прихрамовым небоплесом, над головами идущих планирую, никем не видимый, в церковное нутро, наполненное ладанной нагарью, многоцветьем икон и росписей.

Стихает или становится неслышным изнутри колокольное зазыванье, здесь иные звуки, иное действо, люди рядом, и не надо напрягать зрение и слух, чтобы видеть их глаза и слышать их усердные мольбы, обращенные к явившемуся на воскресную встречу Божьему Духу.

– К тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже! Приклони ухо Твое ко мне, услыши слова мои, о Боже!

О ком и о чем молит эта старушка в траурном одеянии, страстно крестясь и надолго приникая к полу? Лишь подумалось, и ответ вывалился из-под черного, закрывающего морщинистое лицо платка:

– По убиенным на войне…

И называет имена:

– По Петру Трофимовичу, по Василию Петровичу, по Андрею Васильевичу, по Сергею Андреевичу, по Ванюшке и Витеньке…

Целая ветвь мужского родословия – тут, видно, погибшие и в Гражданскую, а может, и в Первую мировую, и во Вторую, а Ванюшке и Витеньке, вероятно, достался афган, спрашивать – надрезать и без того незаживающую рану. Да и ясно без спроса, что на земле нашей Костлявая, пройдясь своей широкозахватной косой, подрубила не одну мужскую ветвь родословного древа, оставив неисчислимых сирот и неизмеримое горе незабвенное.

С амвона звучат слова о праведности миролюбия и пагубности зла, о вере в человеческое добро и милосердие, угодные Всевышнему.

Слушаю святого отца, и душа принимает их, а взгляд, осторожно касаясь лиц прихожан, ищет следы внутренней уверенности в необходимости своего действа: искренни ли те, кто кладет перстами на себя крест или фарисействуют? Не впервой приглядываясь таким образом к посетителям храма, неожиданно нахожу в своей душе и разуме согласие – они все верят или хотят верить во всевышнюю силу добра и справедливости, и для них, видимо, это единственная надежда жить, подпитываясь этой верой. Вероятнее всего, многие из них несправедливо обиженные случайностями или непонятые обществом, отверженные им безосновательно и порой оскорбительно. Не раз встречались таковые. Обыкновенные люди, воспитанные семьей и школой, покорно занявшие свою нишу в общественном устройстве и никогда не забывающие свой «шесток», остающиеся всегда в напряжении, как пружины в большом механизме. И вдруг что-то лопалось. Что-то срывалось, сламывалось – колесико, пружинка, винтик бунтовал. Иной человек вдруг иначе смотрел на себя, на свое дело, на свои цели, на свою жизнь, жизнь соседей, словно прислушивался к тому устройству, в котором он был деталью, а верен ли ход этого механизма и какова цель этого движения?

Человек начинал задавать слишком много вопросов, он раздражал, отвлекал от режима, от графика, от привычного болотного устоя, и общество или те, кто выступал от имени общества, то есть народа, отвергало его, изолировало или уничтожало, чтоб не заражались другие его инакомыслием, вопросоманией и желанием жить иначе.

Другой же, прозревший рано, осознавший смертельную опасность в своем прозрении, замыкался в себе, или как в убежище, уходил в храм, где был понят, успокоен и обнадежен. Начиналась иная жизнь, в которой он находил покой и ответы на многие вопросы, возникшие в связи с его прозрением и выпадом из общества, из несуразного механизма, который был всегда в интенсивном движении, но никуда не шел, ничего не показывал, производя лишь звон и грохот. Храм становился свиданным местом единомыслящих, верующих в высшую справедливость, в Силу Добра, олицетворением которых для них становился Всевышний – невидимый и запретный, но хранимый в себе всеми поколениями, закодированный иными словами: Душа, Совесть, Честь, Милосердие, Любовь, Ум, Терпение, Доброта, Верность. И не зря говорят Старые в ответ на подлый поступок человека: «Бога в тебе нет!» И понятно теперь – когда в тебе есть Бог – Душа, Совесть, Честь, Любовь и Милосердие и прочие качества от Бога, – жить легко и приятно. Бог наставит на истинный путь, пожалеет и поймет, ибо он мудр, добр, милосерден, терпелив и справедлив…

Закончилась воскресная проповедь. Душа оттаяла, растрепанные мысли объединились в голубиную стаю, и полет их стал ровным, высоким и целенаправленным.

С клироса полилось елейно-ангельское песнопение. Серебряная ладанка, курясь благовониями, словно маятник вечного времени, раскачивалась в руке служителя церкви, который торжественно и величаво осенял крестным знамением лица прихожан, будто одаривал божьим благословением. От неземных песнопений и густого ладана кружилась голова. Большие и малые каменья сверкали на одеждах священника, на окладах икон, восхищая и завораживая и настраивая на лицезрение чуда; и оно не заставило себя долго ждать, появилось незаметно и неожиданно, коснувшись каждого, кто верует… И остальные ощутили Его присутствие в храме, как дуновение ветерка, явившегося из-под высокого, расписанного яркими красками потолка.

А может, некоторым, как и мне, все это показалось. Не поверилось… Ну что ж, Бог терпелив, а вера не приходит случайно…

В храме стало душно. Преодолевая привычное в этом месте изнеможение, стал пробираться к выходу, не дожидаясь конца службы. Огибая один из боковых приделов храма, вдруг почувствовал непонятное беспокойство, будто укорный взгляд ерошит затылок. Оборачиваюсь и тут же натыкаюсь на этот взгляд. В полумраке лицо не разглядеть, невольно делаю три-четыре шага навстречу этим глазам, и вдруг, узнав его, от неожиданности, нежданной радости и удивления всплеснул руками. Передо мной стоял тот, кого я еще полтора часа назад ходил проведывать на кладбище и даже возложил цветы на могилу. Это был Леха Переверзев. Седой, худющий и постаревший. Бледное морщинистое лицо казалось изможденным, как у умирающего старца в монастырском склепе, и только курносый, облупившийся нос да пронзительные глаза выдавали молодость его души. На нем были простенький, поношенный костюм, светлая застиранная и чуть великоватая рубашка, вся его одежда, казалось, с чужого плеча и кричала о нужде этого человека. Но это был он, бывший детдомовец, которого незадолго до совершеннолетия приютила у себя моя соседка – баба Саня. Добрая душа, чувствуя свою кончину, решила сделать доброе дело, как она говорила, угодное Богу. Сама съездила в детдом и сама выбрала себе внука-сироту, отогрела теплоотдатливой душой, одела, обула, откормила, приручила к новому жилью и как-то представила нам.

– Вот, – сказала она, – мой наследник.

Я знал, что нелегко живется бабке. Были у нее, конечно, и дети, и внуки, но навещали редко. Приезжали обычно осенью, чтобы поживиться урожаем из бабкиного сада. Все остальные заботы о ней пришлось взвалить на плечи соседям. Уже потом от Лехи мы узнали, что у него с бабкой Саней уговор. Он будет за ней ухаживать, помогать до самой смерти, а она оставит ему в наследство дом и сад.

В детдоме Леха проучился девять лет, и осенью мы с ним пошли в один класс, в выпускной. Класс был небольшим, человек двадцать, это все, что осталось от трех восьмых, а затем и от двух девятых. Дотянуть до десятого класса у многих из моих сверстников не хватило желания.

После окончания школы, до армии, мы с Лехой работали механизаторами, благо что в школе получили две специальности – слесаря и механизатора.

Похоронили бабку Саню, и Леха стал полноправным хозяином дома и сада. Правда, первое время надоедали родственники, которые попытались даже судиться с Лехой, но у них ничего тогда не вышло.

За время учебы и работы мы сошлись с Лехой довольно близко. Часто проводили вместе свободные часы, даже влюблялись в одних и тех же девчонок.

Было видно, что после холодно-неуютного детдома Леха понемногу отходил, исчезли его затравленность, обособленность. Он стал общительным, добрым и веселым парнем, без всяких комплексов. И все-таки от нас отличался. Во-первых, потому, что был человеком слова, если что-то обещает – расшибется в доску, а сделает. Во-вторых, был скуп, не любил транжирить то, что доставалось ему нелегким трудом, копил про черный день. Возможно, эта черта присуща только человеку, познавшему нужду, тому, кто прошел через все тяготы детдомовской, унизительной, жизни. Несмотря на это, мы, сельские пацаны, с удовольствием водились с Лехой. Помогали ему по хозяйству, и всегда двери его дома, как и его душа, были открыты для нас.

В армию его забрали первым. Чтобы дом не пустовал, он сдал его на два года городской семейке, которая использовала усадьбу вместо дачи, перечисляя деньги на Лехину сберегательную книжку.

Недели через две призвали в армию и меня.

Мы не знали ничего друг о друге больше полугода, пока однажды родители не переслали мне Лехино письмо со странным адресом. Там стоял всего лишь номер полевой почты. Замполит роты, где я служил, объяснил, что, по всей видимости, мой друг служит за границей. А где, трудно сказать. Я написал. Леха ответил. Я снова написал, но больше не получал от него ни единой весточки. Уже перед увольнением в запас родители написали мне, что на Леху пришла похоронка, что вскоре из Афганистана прибыл цинковый гроб, и военкоматовская похоронная команда без излишней помпы закопала его на сельском кладбище, придавив могилку тяжелой гранитной плитой.

Я по приезде домой ходил с одноклассниками на кладбище, читал выбитые на камне строки:

ПЕРЕВЕРЗЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

02.03.1969—11.12.1987 гг.

И все. Больше ни знака, ни слова, указывающего на то, что Леха не умер от болезни, не продырявлен ножом в пьяной драке, а погиб, выполняя интернациональный долг. Долг! Да кому он должен был в свои неполные девятнадцать лет и за что? За то, что когда-то спившиеся родители подкинули его в детдом? За то, что в детдоме над ним издевались все, кто мог – преподаватели, старшие мальчишки, просто чужие люди на улице? За то, что, не спросив, погнали в эту чужую азиатскую страну? Никому он ничего не должен, и от этого смерть его еще горше и обиднее. Может быть, тогда, на могиле друга, я так и не думал, может быть, эти мысли были навеяны мне ветром перемен? Может быть.

А тогда мы молча помянули Леху, закусили луковицей и черным хлебом. Тризна у гробовой плиты была недолгой, и вскоре мы разошлись, у каждого уже были свои заботы, срочные дела. Лехи не стало, а нам предстояло еще жить и добиваться чего-то в этой пока что неведомой, но прекрасной жизни.

Как-то тоскливо стало в нашем маленьком переулочке без Лехи. Возможно, это было оттого, что я стал взрослей и по-другому смотрел на мирок, где жил до службы в армии. А может быть, потому, что из Лехиного дома подозрительно смотрели на нас новые жильцы – родственники бабки Сани. Они, по-моему, единственные из всех нас, знавших Леху, радовались его гибели.

В поисках лучшей жизни разъезжались по стране мои добрые соседи, и вскоре переулочек наш стал для меня не только тесным и тоскливым, но и чужим. Чужие люди вокруг, чужие разговоры. Чужие воспоминания.

Вскоре и мои родители, так и не найдя в таежном Хабаровском крае того, что искали, продали дом и выехали в Подмосковье, благо что и там вслед за Дальним Востоком начали появляться неперспективные деревеньки, жители которых на пике урбанизации устремились в города, пополняя ряды лимиты. Нашли там хороший дом с большой усадьбой, который обошелся им буквально за гроши. Немного было желающих жить в глубинке, месить там сапогами грязь. Однако в деревне я не ужился, уехал в Москву, трудился на заводе, затем окончил журфак МГУ и теперь работал специальным корреспондентом в редакции одной из центральных газет. Куда только ни заносила меня репортерская жизнь, но с особым трепетом и радостью я приезжал в Хабаровск, на свою малую родину. Поселок, где я родился, располагался в пригороде, и частенько свое свободное время мы мальцами проводили в городе. У каждого были там свои любимые места. Были они и у меня. Парк со стоящей на возвышении старинной церковью Рождества Христова притягивал меня особенно. Вовсе не вера в Бога толкала меня туда, а ощущение причастности к интимному таинству, непонятному и запретному. Частенько, втихую от родителей и друзей, приезжал я сюда, слушал перезвон колоколов, глазел на крестные ходы, особенно любил торжественные воскресные службы. Мне все эти действа были интересны. Интересны хотя бы потому, что все, связанное с церковью, ее служителями и Богом, было для меня, как и для большинства моих сверстников, под запретом. Я лицезрел таинство, происходящее в храме, и воображение мое рисовало такие чудодейственные картины, что я чувствовал себя и художником, и поэтом, и врачевателем человеческих душ, ощущал себя необыкновенным человеком, способным на большие и славные дела. Здесь я мог думать и говорить Богу все, что хотел, и он никогда не прерывал меня. В школе мне говорили, что Бога нет, но я все равно рассказывал ему обо всех своих обидах и чаяниях или просто молча фантазировал. Не знаю, почему, но с тех лет я навсегда сохранил где-то в глубине сердца тихую умиротворенную любовь к храму моей юности.

И когда удавалось побывать в городе моего детства и юности, я всегда выкраивал часок, чтобы зайти в лоно таинственной и величественно торжественной, всегда готовой принять странника церкви. И хотя в городе уже построены более величественные и восстановлены более древние храмы, меня, несмотря ни на что, всегда тянуло на Ленинградскую, к этому неказистому святилищу которое навсегда осталось для меня чудотворным.

Все это промелькнуло в моей памяти в одно мгновение. Леха Переверзев шагнул навстречу, и наши пальцы сошлись в крепком мужском рукопожатии. Трудно было сдержаться от бурных восклицаний, выражений восторгов и искренней радости, но каждый понимал, что здесь не место для этого, и мы, не сговариваясь, стали пробираться к выходу, аккуратно обходя верующих.

И только на улице я заметил, что за нами неотступно следует молодка с грудным ребенком на руках.

– Это моя жена – Сашенька! – представил ее Алексей, светло улыбаясь и нежно касаясь ладонью ее плеча. – А это наш сын Кирюша! Кирилл Алексеевич. Уснул мальчонка…

Я тоже представился, непроизвольно наклонившись к мадонне с младенцем, приблизив руку к сердцу, успев разглядеть ее большеглазое лицо, излучающее внутреннее обаяние.

– Иван! Мы школьные друзья с Алексеем… – У меня вдруг перехватило дыхание, будто перед рыданной волной.

– Простите… Трудно говорить… Но ведь два часа назад, чтобы навестить его, я ходил на кладбище… Оставил цветы на могилке… Просто чудо какое-то… Живой… Не верится даже… Боюсь радоваться… чтоб не спугнуть свершившееся чудо…

– Да вы не волнуйтесь, – улыбнулась Саша, – никуда он от нас с Кирюшей теперь не денется. Жить теперь ему до ста лет…

– Не сглазь, Сашенька, – вежливо придержал жену Алексей, в задумчивости наблюдая поверх дальних верхушек заоградных тополей, над которыми кружили горластые черные птицы.

– У нас вся жизнь еще впереди – не жил ведь – то боролся за жизнь, то воевал против жизни, растрачивая на все свое здоровье… Теперь вот только и начал жить. – Он ласково обнял жену и нежно лизнул взглядом личико спящего сына. – Начали жить… Что там, впереди, кто знает?

Укорачивая возникшую паузу, спрашиваю:

– Ну, как же это получилось, Лех, что тебя похоронили-то?

– Да я и сам долго не знал…

– Ведь кого-то же похоронили на нашем кладбище.

– В этом-то и весь трагизм… Уму непостижимо! Такого пришлось насмотреться! Такое узнал, что жить расхотелось…

Жена перебила:

– Может, поедем к нам, там и повспоминаете… Встречу отметим…

– Нет-нет! – поднял я руки. – У меня билет на руках, через три часа нужно быть на вокзале.

Необдуманно ляпнул про билет. Ну что он по сравнению с посиделками в таком приятном обществе? Ну не уехал бы сегодня, уехал бы завтра… Уже и отступать поздно.

– Ну хорошо, – с пониманием начала Сашенька, – я вам не стану мешать, вон под сиренью скамейка, в стороне от аллеи, садитесь и беседуйте, а мы с Кирюшей погуляем, может, на базарчик загляну – ты, Леш, не волнуйся. Идите, идите…

Обнявшись, как братья, мы направились к скамье в укромном месте. Прогретый солнцем парк был весел и красив. Из храма еще не выходили прихожане, на аллеях почти никого не видно. Уютное место располагало к задушевным беседам.

Запоздало прижались, щека к щеке.

– В первое мгновение увидев тебя, чуть с ума не сошел, – говорю почти шепотом, ощущая набегавшую волну нежности и солидарности к потерянному было другу.

– Думал, что мой дух тебе померещился? – с деланной веселостью произнес Леха, но глаза его не были веселыми, в них, попеременно сменяясь, отражалось то глубинное страдание, то душевное блаженство.

– Конечно, – согласился я, – только что помянул тебя на кладбище, а тут такая картина…

– А я вот, несмотря ни на что, жив. – Он улыбнулся. Улыбка была вымученной и горькой.

То, о чем он мне поведал потом, походило на страшный сон, который может родить лишь пораженный страшной болезнью мозг. Может быть, я что-то преувеличивал? Вполне возможно! А впрочем, делайте выводы сами.

2

Мягкий молочный свет, заполнивший операционную, постепенно рассеивался. Откуда-то из небытия медленно проявляются незнакомые лица. Четче всех проявляется лицо склонившегося над Алексеем человека. В тонких, нервных чертах его что-то знакомое. Но, как ни вглядывался и ни напрягался, не узнает. Легкие работают, словно кузнечные мехи, выветривая из груди резкий дух хлороформа. С каждым вздохом все яснее и светлее вокруг.

Алексей наконец-то вспоминает, где видел человека, склонившегося над ним. Он очнулся, когда его, иссеченного пулями и осколками, окровавленного, положили на операционный стол. Увидел хирурга, который, не обращая внимания на стоны, внимательно осматривал многочисленные раны, раздражая холодным блеском металлического зонда.

Особой боли от прикосновения металла не чувствовал, потому что была единая жгущая, давящая и разрывающая боль.

Он чувствовал, что снова проваливается в бездонный колодец небытия, и прикусил губу. Боли не почувствовал, только ощутил во рту солоноватый привкус крови.

На мгновение вырвался из плена бессознательности и вопросительно уставился на хирурга. Тот, заметив его взгляд, ободряюще улыбнулся.

– Считай, что ты заново родился, – ответил на немой вопрос Алексея, – еще бы час, и не разговаривали бы мы с тобой. А теперь жить будешь. Вот только дай осмотреть тебя хорошенько, потерпи, пожалуйста.

Хирург положил свои холодные, тонкие и длинные, как у виртуоза-пианиста, пальцы на его горячий лоб, и Алексей наконец успокоился и шевельнул руками, потом пальцами: они слушались. Под перевязями свербило и болело все тело. Но почему-то не чувствовались ноги.

«Неужели?» – пронеслась в мозгу страшная мысль. Протянул вдоль туловища руки, потихоньку, сантиметр за сантиметром, ощупывая себя. Как самые точные датчики, работают пальцы, то и дело посылая в напряженно застывший мозг импульсы. Здесь все цело, а здесь бинт сырой от крови, больно. Пальцы с трудом дотягиваются до бедер и испуганно замирают. Что дальше, под простыней? Белизна холста, скомкавшегося там, где должны быть ноги, пугает. Хочется побыстрее узнать, что же там дальше, а страшно. Страшно так, что в жилах леденеет кровь. Несмотря на невыносимый жар, на лбу выступает холодный пот.

Решившись, резко подает голову и плечи вперед, рывком сбрасывает простыню и видит, что ноги на месте, лишь только перебинтованы в нескольких местах. Хриплый стон и радостный вопль сливается в непродолжительный облегченный выдох, но тут же от боли снова проваливается в черную бездну. Только через несколько минут, почувствовав резкий запах нашатыря, снова начал приходить в сознание. Он еще почти ничего не видел, перед глазами стояла молочная пелена, но отчетливо слышал все то, о чем говорили находящиеся в операционной люди.

– Его надо срочно эвакуировать в Ташкентский госпиталь, возможны абсцессы, – очнувшись, услышал Алексей незнакомый голос.

– Да, парню крупно не повезло. Даже если профессор сам сделает операцию, в лучшем случае он будет недвижимым калекой, – сказал другой.

– Что вы здесь раскаркались? Калека да калека. Парень молодой, еще неизвестно, как поведет себя организм. Многое от него самого зависит, – проговорил третий, глухой женский голос.

– Тише вы! Парень приходит в себя, – сказал хирург, склонившись над раненым.

Алексей теперь уже не делал резких движений. Боль физическая утихла, а на смену приходила щемящая внутренняя боль.

Слова врача о том, что в лучшем случае останется вечным калекой, словно ножом полоснули по еще кровоточащему сердцу.

«Зачем тогда жить? – мелькнула страшная мысль, – ради чего принимать новые мучения?» – Мысль нарастала, ширилась и, словно гора, наваливалась, заслоняя все, что еще недавно было радостным и дорогим. Заслоняла солнечный лучик, играющий на полированных поверхностях хирургического инструментария и в стеклах снежной белизны шкафов. Заслоняла тонкое, излучающее тепло лицо хирурга, его добрые глаза. Заслоняла всю скоротечно прошедшую жизнь. Немного в ней оказалось радости, но это была его жизнь, и он даже после всего перенесенного ее по прежнему любил.

А теперь не видел выхода. Вместо светлого будущего перед ним простиралась черная, беспросветная, бессмысленная жизнь. Жизнь калеки. Жизнь человека, зависящего всегда и во всем от других людей и тем самым бесправного и униженного.

Зачем, для чего мучиться, если тебя никто дома не ждет? Да и есть ли у него этот самый дом? Может быть, ему это все приснилось и, кроме детдома, ничего роднее нет. Нет у него и девчонки, которой мог бы написать о том, что с ним случилось. Он бы не требовал от нее быть постоянно с ним, нет, он слишком горд, но попросил бы написать письмо. Хоть самое небольшое. Хоть в несколько строк. Он бы перечитывал и чувствовал, что хоть немного, хоть самую малость кому-то нужен.

От множества противоречивых мыслей, заполнявших голову, а может быть, и от саднящей на затылке раны Алексей почувствовал нарастающую боль в висках, головокружение. Громко застонал, ему казалось, что огромный камень медленно опускается на него, холодной громадиной давит на ноги, на грудь. Еще мгновение – и он задохнется под его неимоверной тяжестью. Алексей выставил вперед руки, стал звать на помощь. Но не мог пошевелить губами. Тогда начал отталкиваться ногами, чтобы выползти из-под давящей каменной громады. Он задыхался, помогал себе руками, но глыба неотвратимо надвигалась. Холодное дыхание могильной плиты чувствовал уже на лбу, когда губы вдруг резко разомкнулись и он во всю силу легких закричал:

– А-а-а-й!

– Бредит парень, – констатировал хирург и подозвал медсестру, – сделай укол и отправляй в реанимацию. Нужно, чтобы с ним кто-то постоянно находился.

Алексей метался в горячке несколько дней. Об этом сказала ему сиделка, пожилая, болезненного вида женщина. Еще сказала, что через день в Союз летит вертолет, на котором его отправят в другой госпиталь.

На улице было уже темно, но спать не хотелось.

– Скажите, бабуся – что будет со мной?

– Какая я тебе бабуся? – выпалила неожиданно женщина. – Я тебе в матери гожусь! А старо выгляжу, так от того, что столько горя здесь перевидела. Ты уж прости, что резко я так… Доктор не велел говорить, а я, так и быть, скажу. Позвоночник у тебя задет осколком, да и бедро прострелено. Остальные ранки заживут скоро. А эти, не хочу тебя обманывать, сынок, не знаю. Трудно будет. – Женщина отвернулась и стала что-то внимательно разглядывать в окно, то и дело шмыгая носом.

Алексей, чтобы ее успокоить, хотел сказать что-нибудь ласковое, нежное, но резкая боль в пояснице осадила его. Он застонал. Не столько от боли, от бессилия и злобы на свое беспомощное, упакованное в гипсовый саркофаг тело.

– Потерпи, сынок, потерпи, я медсестру позову, – смахнув слезу, повернулась к нему сиделка.

– Не надо, мать, – процедил сквозь зубы Алексей, – не надо. Не хочу!

Он с детства боялся уколов. И когда в их детдом приезжали врачи с круглыми блестящими коробками, он поспешно забивался в самый дальний угол и таился там до тех пор, пока врачи не уезжали. Его называли трусом. Мальчишки-одногодки за это презирали, а девчонки просто не хотели замечать.

– Ну почему не надо, почему? – настойчиво уговаривала сердобольная женщина. – Сделают укольчик, и сразу легче станет, заснешь.

– Нет, мать, не надо. Мне необходимо сейчас о многом подумать.

– Какие могут быть думы в таком-то состоянии? Еле из ада выкарабкался. Лежи да силы набирай, а думщиков и без тебя достаточно. Заснуть постарайся.

– Вы меня извините, но я должен сегодня, сейчас решить главный для себя вопрос.

– Какой вопрос?

– Главный, – повторил Алексей и закрыл глаза, тем самым показывая, что разговаривать ни с кем больше не намерен.

Женщина поняла, что парень хочет остаться один, и, осторожно отворив дверь, вышла.

Алексей открыл глаза, осмотрелся. Лежал он на специальной кровати, ни туловищем, ни ногами шевельнуть не мог. Жесткий гипсовый корсет сдавливал все тело. Он мог свободно водить из стороны в сторону только руками да головой. Тело под гипсом нестерпимо зудело, причиняя муку не меньше, чем многочисленные раны.

«Ну зачем так мучиться, ради чего? – подумал он. – Ведь дома меня никто не ждет. Кому я вообще нужен?» Он растравлял себя этими вопросами, заранее зная, что ответов на них нет.

От черной безысходности, обступившей со всех сторон, на глазах выступили горькие слезы бессилия.

«Вот вывалиться бы из этой кровати да разбиться так, чтоб уж насовсем. Чтобы кончились кошмары, боль, безысходность одним разом. Упасть, и все, – промелькнула шальная мысль, – а что, это для меня единственный выход. Раз говорят, что позвоночник поврежден, значит, от удара о пол сломается гипс, и тогда конец. Долгожданный конец». Мысль эта углублялась и ширилась, приобретая все более и более безумные формы.

Алексей взялся рукой за край кровати и начал раскачивать свое упакованное в белый панцирь тело. Туда-сюда, туда-сюда.

Но рука была еще недостаточно окрепшей, и амплитуда раскачивания была слишком мала, чтобы перевалить его через край ложа. Да и кровать стала предательски громко скрипеть, словно предупреждая кого-то о готовящемся заговоре против человеческой жизни.

Алексей поднял перед собой ослабевшую руку и в сердцах больно стукнул по ней другой, израненной, в бинтах.

Резкая боль, которая тут же откликнулась на удар, немножко отрезвила его. Он вдруг понял, что даже если упадет на пол, то ожидаемого эффекта не получит, а лишь усугубит свое состояние новой, еще большей, болью.

«Ничего, выберу момент, когда повезут на вертолетную площадку, или еще где», – уже без эмоций подумал он и вызвал сестру, утопив красную кнопку звонка, вмонтированную в кровать.

Через несколько минут дверь открылась и на пороге появилась молодая женщина в белоснежном чепчике. Заспанное ее лицо выражало тревогу.