Buch lesen: "Kunst und Künstler Almanach 1909"

VORWORT

Wo Künstler über Kunst sprechen, da wird der Laie fast stets ruhige Objektivität und Vollständigkeit vermissen; ja, er wird oft noch verwirrter werden durch die leidenschaftlichen Einseitigkeiten der Produzierenden als er es schon war. Dennoch wird er nach einiger Zeit merken, dass ihn die einseitigen Ideen der Künstler mehr gefördert haben, als es sachliche Auseinandersetzungen eines Schriftstellers hätten tun können. Denn die Urteile der Künstler sind Willensäusserungen und es wohnt ihnen als solchen fortreissende Kraft inne. Es ist durchaus richtig, was Gottfried Keller einmal schrieb: „Die Literaten sind wohl nützlich für das Logische und Chronologische, das Graphische und Biographische, für das Einfügen des Festgesetzten; vor dem Gegenwärtigen, sofern es als neu oder überraschend erscheint, stehen sie in der Regel unproduktiv und ratlos, und die ersten Stichworte müssen immer von Künstlerkreisen ausgehen und sind daher meist parteiisch, welche Parteilichkeit von den Literaten, nachdem die erste Kopflosigkeit überwunden, weiter ausgesponnen wird, bis der Gegenstand der Vergangenheit angehört und einer verständigen Registrierung fähig geworden ist.“

Von solchen Gedanken geleitet, hat sich der Verlag entschlossen, einige der markantesten Aeusserungen von Künstlern über Kunst oder über andere Künstler, die im Laufe von sechs Jahren in der Kunstzeitschrift „Kunst und Künstler“ veröffentlicht worden sind, gesondert in diesem Almanach abzudrucken. Der Verlag glaubt, dass es den Lesern willkommen sein muss, die in verschiedenen Jahrgängen verstreuten Aeusserungen einmal zu bequemem Genuss und Vergleich beisammen zu haben. Es soll nichts Vollständiges gegeben werden, es wird in keinem Punkte eine systematische Uebersicht über das Wollen und Vollbringen der modernen Kunst dargeboten; was der Leser hier findet, gleicht vielmehr einem merkwürdigen Feuerwerk von Geistesblitzen, vom Zufall oft entzündet und gleich dann wieder erloschen. Aber man wird finden, dass die Strahlen leidenschaftlichen Erkenntnisdranges, die von diesen Künstlerworten ausgehen, sehr oft mit ihrem jähen Glanz in neue Welten hineinleuchten und den Geist so zu jener Selbstthätigkeit zwingen, die dem denkfrohen Menschen höchster Genuss ist. Wenn diese Proben daneben Diesen oder Jenen begierig machen sollten, die Zeitschrift kennen zu lernen, aus der sie stammen, so wird diese Nebenwirkung sehr willkommen sein. Das ist selbstloser gemeint als es klingt. Denn die Zeitschrift, die denselben Titel trägt wie dieser Almanach, folgt im grossen derselben Tendenz, wie dieses kleine Buch; auch sie will Freude an der Kunst und Liebe zu den Künstlern erwecken und immer dem Grundsatz folgen, dem dieser Almanach seine Existenz verdankt: die Künstler über sich und ihre Arbeitsleidenschaften zum Sprechen zu bewegen und so zu erreichen, dass sich die Ideen der Kunst an sich selbst immer von neuem entzünden, dass die „Stichworte“ immer rechtzeitig gegeben werden, worauf die andern Akteure der fortschreitenden Kultur nur warten, um in Tätigkeit zu treten.

DER VERLAG BRUNO CASSIRER

ERINNERUNG AN WILHELM LEIBL

VON

HERMANN SCHLITTGEN

Im Sommer 1892 musste ich nach Aibling, um Moorbäder zu nehmen. Aibling war sonst ein langweiliges Nest; aber bei den Künstlern hatte es einen guten Ruf: Leibl wohnte dort, seit vielen Jahren. Ich war von jeher ein grosser Verehrer von Leibls Kunst gewesen; als junger Mensch nach München gekommen, gehörte ich zu einem kleinen Kreise, dem schon damals (es war im Jahre 1880) Leibl ein ganz Grosser war. Auch mein späterer langjähriger Aufenthalt in Paris, wo ich die moderne Kunst an der Quelle studieren konnte, that dieser Liebe keinen Eintrag; im Gegenteil: als ein „rocher de bronce“ stand Leibl gross und einzig in meiner Münchner Erinnerung.

Doch wusste ich von seinem Misstrauen gegen Kollegen; man hatte ja so viel über seine Menschenscheu erzählt. Deshalb kam mir auch gar nicht die Idee, dass ich ihn vielleicht kennen lernen würde.

Den Abend nach meiner Ankunft in Aibling promenierte ich auf dem Markt und freute mich über das originelle alte Rathaus mit dem gemütlichen hohen Dachstuhl; da kommt Sperl aus einer Seitengasse auf mich zugeschossen, Sperl, der einzige langjährige Freund und Kamerad Leibls. „Kommen Sie doch mit auf den Keller, Leibl ist auch da und wird sich sehr freuen!“ Das erlaubte ich mir stark zu bezweifeln, aber Sperl wurde dringend, stellte mir mit Sicherheit in Aussicht, dass ich nicht schlecht behandelt werden würde und so ging ich mit.

Die Bekannten Leibls waren schon versammelt, Aiblinger Honoratioren und Bürger, unter andern ein kunstsinniger Herr Justizrat und Baron, der später über Leibl einen ausgezeichneten kleinen Nekrolog im Aiblinger Tageblatt veröffentlicht hat, und der Kreistierarzt, dessen Freundschaft mit Leibl ihm ein seltenes Glück gebracht hat: er und seine ganze Familie wurden von Leibl in vielen kleinen Werken gezeichnet und gemalt; die Kinder in allen Lebensaltern, in Oel, in Kreide, in Bleistift, mit der Feder. Leibl, der auf der Jagd gewesen, kam erst spät auf den Keller. Er war in oberbayrischer Gebirgstracht, die ihm vorzüglich stand. Freundlich, wie einen alten Bekannten, begrüsste er mich. Wir kamen schnell in ein Gespräch; gurgelnd und schwer in reinstem kölner Dialekt floss seine Rede. Ich habe das nie begriffen: seit seiner Jugend war er von Köln weggekommen, hatte fast ausschliesslich mit oberbayrischen Kleinstädtern und Bauern verkehrt und nicht ein Atom von seinem Kölner Platt war verwischt worden.

Bald wurden wir gute Freunde. Wenn wir zu dritt, Leibl, Sperl und ich, bei verschiedenen Schoppen guten Tyrolers allein hinten im Wirtszimmer sassen, vergass ich den Rheumatismus, der mich nach Aibling gebracht hatte. Hoch gingen da die Wogen der Kunstbegeisterung; Leibl taute auf und erzählte von seinen Anfängen, seinen Kämpfen. Sein Auge leuchtete, wenn von den alten Meistern geschwärmt wurde: Holbein, Rembrandt, Hals, Velasquez! – Der Plan einer Reise nach Madrid zu Velasquez wurde erwogen.

Schlecht, elend schlecht erging es den Modernen im allgemeinen und den Münchnern im besonderen.

Ich zeigte Leibl einmal die Lithographie von Daumier: ein Maler sitzt in der Landschaft vor seiner Staffelei, hinter ihm ein zweiter, ein dritter und so fort in endloser Reihe. – Der erste studiert die Natur, der zweite kopiert den ersten, der dritte den zweiten und so weiter.

„Sehen Sie,“ sagte Leibl lachend, „da haben Sie die ganze münchner Kunst.“

Leibl war weniger menschenscheu als kollegenscheu. „Was soll ich mir ihre schlechten Bilder ansehen, ich kann dann acht Tage lang nicht arbeiten.“

Die Fontainebleauer und Courbet waren seine Liebe. Von ihnen sprach er mit der grössten Begeisterung. Mit Courbet war er nach Paris gegangen, Courbet hatte ihn dort in seinen engeren Freundeskreis eingeführt, in revolutionärer Zeit, kurz vor dem Kriege. Im Hinterzimmer eines Cafés hatten sie sich versammelt, in dem leise gesprochen wurde. Von Zeit zu Zeit kam der Wirt herein und legte den Finger auf den Mund, wenn sich draussen etwas Verdächtiges zeigte. Die Napoleonische Polizeiwillkür stand in Blüte.

Mit wem er da zusammen sass, wusste Leibl nicht; er wusste nur das eine: es waren Künstler und Schriftsteller.

Courbet klopfte ihn dabei hier und da freundschaftlichst auf die Schulter: Gut Freund. Das empfahl Leibl bei der Tischgesellschaft. Leibl, der kein Wort französisch verstand, hatte keine Ahnung, wovon die Rede war. Nur in den Gesichtern der Leute las er, dass es etwas Unerlaubtes war, wovon gesprochen wurde.

Courbet besuchte Leibl öfter im Atelier, wo er damals „die Cocotte“ und die „alte Pariserin“ malte. Courbet erkannte ihn an: durch Schulterklopfen und kräftigen Händedruck.

Leibl hatte aus dieser Zeit eine grosse Sympathie für die Franzosen bewahrt; und später waren sie ja die ersten, welche seine Kunst verstanden und anerkannten.

Mit grosser Bitterkeit erzählte Leibl, dass in der ersten Zeit Bilder von ihm teilweise „verbessert“ wurden. Entweder hatte er sie nicht genug ausgeführt, dann wurden einzelne Stellen sauber übermalt, oder sie waren zu leer, dann wurde noch etwas hineingemalt, z. B. auf dem „Jäger“ (der junge Baron Perfall) hinten am Seeufer ein Boot und ein idyllisches Häuschen hinzugefügt.

(Nach Leibls Tode wurde Sperl ein Bild übersendet, er möge urteilen, ob das Bild echt sei. Sperl schrieb: das ganze Bild ist unecht, bis auf einen schmalen Streifen ringsum, welcher vom Rahmen verdeckt war.

Das Bild war ganz übermalt worden!)

Eines Abends erschien an unserm Tisch ein Kunstmaler. Wie gewöhnlich war Leibl sehr zugeknöpft gegen den Gast. Dieser, um sich gut einzuführen, begann: „Herr Professor, Sie werden sich wundern, in mir einen Mitarbeiter zu sehen.“ Leibl sah den Mitarbeiter scharf an.

„Ja, ich habe einmal auf eines Ihrer Bilder ein Stück Hintergrund hinein gemalt.“ (Dann schalkhaft:) „Sie hatten sich's hinten herum etwas leicht gemacht, so huschel-buschel.“

Leibl sprang auf und ich dachte, etwas Furchtbares müsste geschehen. Aber er beherrschte sich und ging hinaus in den Garten.

Als er nicht wiederkam, wurde ich ängstlich und suchte ihn draussen. Mit grossen Schritten ging er auf und ab: „Ist der Mensch noch da? Ich schlage ihn nieder!“

Es gelang mir endlich, Leibl zu beruhigen. Der Gast musste sich aber für den Abend mit der Rückenansicht Leibls begnügen.

Der Ahnungslose flüsterte mir noch zu: „Leibl ist wirklich sehr unzugänglich.“

Einmal warm geworden, unterhielt sich Leibl gern von seiner Arbeit. Da er jeden Strich direkt nach der Natur machte, so hatte er oft mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die „politisierenden Bauern“ z. B. sind unter den denkbar schlechtesten äussern Verhältnissen entstanden. Niedrig, eng und schlecht beleuchtet war das Zimmer, in welchem er das Bild malte. Alle fünf Bauern mussten sitzen, auch wenn er nur an Nebensächlichem arbeitete. Leibl stand in der Thür und konnte kaum sehen, was er malte. Um seine Arbeit betrachten zu können, musste Leibl von Zeit zu Zeit ins Freie gehen. Manchmal schlief ein Bauer ein und brachte das Ensemble durcheinander.

Ueberhaupt musste er die Gesellschaft immer an Händen und Gliedmassen, wie Marionetten, zurechtrücken.

Die „drei Frauen in der Kirche“ hätte er beinahe unfertig stehen lassen müssen, nachdem er bereits zwei Sommer daran gearbeitet hatte.

Sein Freund, der Pfarrer, der ihn bestimmt hatte, vom Ammersee nach Aibling überzusiedeln, starb plötzlich. Und der Nachfolger verbot Leibl das Arbeiten in der Kirche. Erst durch die Vermittlung eines sehr hohen Herrn wurde das Verbot zurückgenommen.

Leibl malte an diesem Bilde drei Sommer (nicht 10 Jahre, wie in münchner Künstlerkreisen allgemein erzählt wurde).

Da er meist in engen Bauernstuben arbeitete, in denen er nicht zurücktreten konnte, so „verhaute“ er sich oft in den Verhältnissen der Figuren. Die junge Bäuerin z. B. im Vordergrunde des Kirchenbildes, welche jetzt noch zu lang ist, war einmal noch länger. Sperl kam und sah es. Leibl musste das ganze Stück herauskratzen, eine Arbeit von drei Monaten.

Auf die „Wilderer“ hatte er grosse Hoffnungen gesetzt; das sollte wieder einmal ein grosses figurenreiches Werk werden. Die Hosenträger des vordern jungen Bauern reizten ihn besonders in der Farbe; er fing an, daran zu malen und wollte das Ganze danach stimmen. Das Modell, vor kurzem erst vom Militär gekommen, reckte sich fortwährend mit „Stillgesessen“ krampfhaft in die Höhe. So geriet die Figur bei Leibl furchtbar in die Länge. Sperl war gerade in München. Da besuchte ihn der alte Bauer, welcher für den Wilderer im Hintergrunde sass. Er war nach einem Ort bei München gewallfahrtet.

„Herr Sperl, mit dem Herrn Leibl geht's schlecht. Er bringt sein Bild net z'samm'. Er ist ganz auseinand!“

Sperl fuhr nach Aibling hinaus und sah das Unglück. Zu ändern war da nichts mehr. Leibl hatte das Bild bereits für eine Ausstellung nach Paris versprochen und schickte es dorthin.

Im Cercle international bei Georges Petit sah ich es. Ich fragte Leibl später, was aus dem Bilde geworden wäre. Mit tiefer Niedergeschlagenheit, wie von einem grossen Unglück, erzählte er, dass er das Bild zerschnitten hätte, als er es wiedersah.

Einige Fragmente existieren noch davon und zeigen Leibls ganz wundervolle Charakteristik.

Mit dem Zerschneiden war Leibl immer schnell bei der Hand. Die verschiedenen Handfragmente, die man von ihm kennt, rühren alle von zerschnittenen Bildern her. Erbarmungslos wurde oft die Arbeit langer Monate vernichtet.

Hände zu malen war ihm das grösste Vergnügen; charakteristisch ist, dass bei den nach seiner Ansicht misslungenen Bildern die Hände immer gut waren, Gnade vor seinen Augen fanden und gerettet wurden.

Der Fehler, in den er oft verfiel, dass der Kopf zu klein wurde, kam wohl daher, dass er meist zu nahe am Modell sitzen musste. Auch auf dem Porträt des alten Baron Perfall in der Münchner Pinakothek fällt der etwas zu kleine Kopf auf; für mich sind die Hände das schönste auf dem Bilde, wahre Wunderwerke einfacher, köstlicher Malerei.

Eines Abends war in unsrer Gesellschaft eine Dame, an deren Händen Leibls Blicke wie gebannt hingen. „Solche wundervollen Hände, mein ganzes Leben lang möchte ich nur Porträts mit Händen malen. Die Damen sitzen aber nicht ruhig, die Bauern sitzen besser. Dann muss man die Damen dabei unterhalten, das kann ich nicht. Ich muss doch bei den Bauern bleiben.“

Als ihm ein Bekannter aus Florenz die Photographie nach dem Triptychon des Hugo van der Goes schickte, geriet Leibl in helle Begeisterung über die Hände der Hirten.

Meisterhaft in ihrer Einfachheit war die Technik Leibls. Er war fanatischer Prima-Nass- in Nassmaler. Die zwei grossen Feinde waren das Einschlagen und das zu schnelle Trocknen der Farben. Er war überzeugt, dass die Alten ein Mittel besassen, um die Farbe lange nass zu erhalten. Was hat er nicht alles versucht! In nasse Tücher gegen die kühle Wand wurde das Bild gestellt, im Sommer wurde im Garten eine tiefe Grube gegraben als Nachtquartier für das Bild.

In fortwährender Sorge war Leibl, in welchem Zustande am folgenden Tage die Farbe sein würde; ging es nicht mehr, war sie schon zu trocken, dann wurde das ganze Stück ausgekratzt. Zwei scharfe Rasiermesser, die er bei dieser Gelegenheit mit grosser Meisterschaft handhabte und Spiritus waren die Mittel zur Vernichtung. Auf trockne Farbe zu malen, war ihm einfach unmöglich; für ihn war der schöne Guss der Farbe, die Reinheit, der Schmelz alles. Deshalb haben sich auch alle seine Bilder wundervoll erhalten.

Wenn über Böcklins Technik ganze Bände geschrieben werden konnten, so ist die von Leibl in wenigen Worten zu beschreiben. Von ihm existiert kein einziges gesprungenes Bild.

Die letzten 20 Jahre seines Lebens hat Leibl nur in Oel gemalt. Mitte der siebziger Jahre versuchte er sich in Temperamalerei; der „Offizier“ (Freiherr von Stauffenberg) auf der Münchner internationalen Ausstellung 1901 war in Tempera; dann hat er noch die Gräfin Fichler-Treuberg, deren herrliches Porträt in gestreiftem Kleid die Perle dieser Ausstellung war, ein zweites Mal in Tempera angefangen (das Bild ist verschollen), und als dritten und letzten Versuch malte er Langbehn in Tempera, den Verfasser von „Rembrandt als Erzieher“. Dieses Bild muss sehr schwarz geworden sein.

Leibl hatte viel Angst vor dem Firnissen. Bei dem Bilde Langbehns erlaubte Sperl, der immer sonst das Firnissen allein ausführte, Leibl einige Pinselstriche. Dabei kam Leibl in eine grosse Firnissierwollust hinein, so dass das ganze Bild von Firnis schwamm, der auf der Rückseite in grossen Tropfen herausrann.

Ueberhaupt war Leibl unpraktisch. Als er das wunderbare Bildnis seiner Mutter (mit den herrlichen Händen) mit der Feder zeichnete, war das Papier so miserabel aufgespannt, dass die alte Frau in helle Verzweiflung über die Zukunft ihres Sohnes geriet.

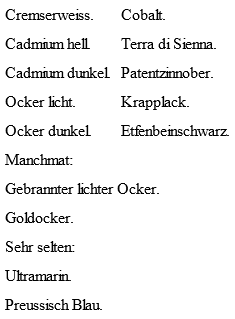

Leibls Palette war die denkbar einfachste.

Mancher Kollege wird hier eine Farbe vermissen, welche heute als fast unentbehrlich gilt: Vert Emeraude. Sperl und ich hatten sie ihm einige Male empfohlen, wir fanden die Tube später vertrocknet auf seinem Maltisch.

Moderne Maler wird es empören, dass Leibl Elfenbeinschwarz in das Fleisch nahm; ich kann die Tatsache aber leider nicht verschweigen.

Aufgezeichnet wurde das Bild mit wenigen Kohlenstrichen oder mit dem Pinsel und Elfenbeinschwarz; nur in den grossen Verhältnissen.

Wunderbar war es zu sehen, wie Leibl eine Figur, einen Kopf, eine Hand baute.

Welch enormes Können gehört dazu, ohne grosse Vorbereitungen ein Stück prima in dieser Meisterschaft zu vollenden. Jedes Material, das er in die Hand bekam, beherrschte er. War es Oelfarbe, Kohle, Kreide, Bleistift, die Radiernadel, Tinte; mit der Feder, mit dem Pinsel, mit dem Finger hineingewischt: alles fügte sich seinem starken Willen.

Es war ein grosser Genuss, ihn in seiner ruhigen Kraft arbeiten zu sehen.

Bedächtig und langsam wurden die Töne gemischt, vorsichtig und bedächtig hingesetzt. Keine Aufregung, keine Zappelei, hervorgegangen aus Unzulänglichkeit. Ruhig, sicher und bewusst: ein ganzer, echter Meister.

Fing ein Stück an, einzuschlagen, dann kam Sperl und tränkte es mit seinen feineren, geschickteren Fingern vorsichtig mit Oel.

Aus einem ganzen Guss musste das Werk entstehen, ohne schmutzige, ohne blinde Stellen; das fertige Stück eine Augenweide, ein Anreiz für die spätere Arbeit.

Natürlich war diese Art des Schaffens nur möglich bei einem Künstler wie Leibl. Auch kannte er genau die Grenzen seiner Kunst. Lebhaft bewegte Figuren malte er nicht, alles war bei ihm ruhige Grösse.

Mitte der siebziger Jahre waren vier Meisterwerke von Leibl in München ausgestellt: Die Dachauerinnen, Die Cocotte, Ungleiches Paar und Dachauerin in Pelzhaube mit Kind. Mit Ausnahme des „Ungleichen Paars“, welches Defregger erwarb, ging alles ins Ausland. Munkaczy erstand die Dachauerinnen, die Dachauerin mit Pelzhaube kam nach Paris, für die Cocotte dauerte es lange, bis ein Liebhaber kam: der amerikanische Maler Chase.

Noch vor zehn Jahren hätte man für ein Butterbrot folgende Meisterwerke haben können: Die Pariserin (alte betende Frau), Tischgesellschaft, Bildnis des Bildhauers Schreibmüller und andere schöne Werke aus Leibls bester Zeit.

Auch Defregger hat vor einiger Zeit das „Ungleiche Paar“ verkauft; man liess es von München fortgehen und regte sich nicht auf. Die Aufregung spart man sich für die Zeit, in der es gilt, Bilder von fragwürdigen Tagesgrössen zu erwerben. Beim Tode Munkaczys verkaufte die Witwe die „Dachauerinnen“, Leibls wunderbarstes Maler-Werk, das heute in der Berliner Nationalgalerie ist.

Leibls Verbitterung gegenüber München war ungerecht. Wir haben ihn doch immer anerkannt.

Siehe oben.

Wenn man heute Gelegenheit hätte, in der Neuen Pinakothek nach der Durchwanderung der öden Säle, in denen die gute Kunst aus der neuesten Zeit so dünn gesät ist, in einem „Leiblzimmer“ mit den genannten Meisterwerken auszuruhen, welche Wohlthat wäre das!

In den späteren Werken Leibls spürt man deutlich eine gewisse Schwächlichkeit und Zaghaftigkeit. Die Kraft liess nach.

Eine Reise nach den Niederlanden rüttelte ihn noch einmal auf. Verjüngt kehrte er zurück. „Einen Grössern, als Franz Hals hat es nie gegeben und wird es nie wieder geben,“ schrieb er mir. Ich fuhr damals ohne ihn nach Madrid, und ich glaube, er schrieb das, um sich damit zu trösten.

Als ich im vorigen Sommer wieder einmal nach Aibling kam, um Freund Sperl in seiner Vereinsamung zu besuchen, wurde das Atelier ausgeräumt; die Sachen sollten nach München zur Versteigerung kommen. Auf dem Fussboden lagen alte Briefe, zerrissene Zeichnungen, Leinwandreste, vernichtete Studien.

Auf dem Schranke standen zwei Gipsbüsten eines Kunsthändlers, welcher Leibl in den letzten Jahren für den Kunsthandel entdeckt hatte. Die beiden Gipsköpfe sahen scharf und forschend in das Chaos.

Unten am Boden lag eine heute kostbare Kunstgeschichte, in Stücke gerissen.

Ich erinnerte mich, wie Leibl sich über eine Stelle in dem Buche masslos aufgeregt hatte, in der es von Menzel geheissen hatte, er hätte nie geliebt.

Eine schöne schwarze Marmortafel haben die Aiblinger an dem Kaufmann Mayerschen Hause am Marktplatz angebracht, darauf mit Goldschrift zu lesen ist, dass in diesem Hause der berühmte Maler Wilhelm Leibl aus Köln am Rhein viele Jahre wohnte und 56 Jahre alt geworden ist.

Grösser wäre die Ehre gewesen, wenn die Tafel im Rathaus angebracht worden wäre, denn da gehören die Männer hin, welche sich um die Stadt ganz besonders verdient gemacht haben. Die Stadträte haben in ihrer Weisheit erwogen und beschlossen, dass dies Leibl nicht gethan hat.

Deshalb musste er hinaus, ins Freie, auf den Markt. Es ist auch besser so.

Als die guten Aiblinger nach Leibls Tode all' die schönen Aufsätze in den Zeitungen lasen, wurde es ihnen aber doch etwas bange ums Herz: „Haben wir ihn auch genug zu schätzen gewusst?“ Ja, wer hätte denn auch gedacht, dass er ein so grosser Meister wäre. Er kam ja so einfach daher, wir liebten ihn und wussten, darin steckt etwas Tüchtiges. Aber dass er ein so grosser Mann war, wussten wir nicht. Ueber alle grossen Meister in München drinnen wird doch so ausgiebig in den Zeitungen berichtet. Und bei unserm Leibl haben sie gar nichts geschrieben. „Herr Professor“ ist er ja geworden, aber erst in späten Jahren. Auch einen Orden hat er bekommen. Vierter Klasse sogar.

Aber die in München drin, die müssen doch viel grössere Meister sein. Man braucht sie nur zu sehen, wie sie daher kommen.

Einfach und still war es bei Leibls Begräbnis. Manche offizielle Stelle, manche Künstlervereinigung vergass eine kleine Ehrung für den Meister. Freilich: er war ja nur „ein guter Handwerker“.

Möchten wir alle doch etwas von diesem guten Handwerk erlernen!