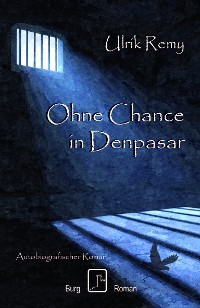

Buch lesen: "Ohne Chance in Denpasar"

Etwas ist schiefgelaufen, versuchen Sie es später noch einmal

Genres und Tags

Altersbeschränkung:

18+Veröffentlichungsdatum auf Litres:

25 Mai 2021Umfang:

260 S. 1 IllustrationISBN:

9783948397227Verleger:

Rechteinhaber:

Автор