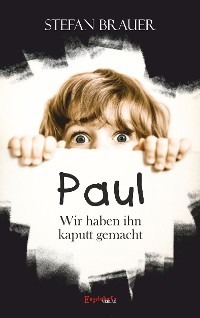

Buch lesen: "Paul - Wir haben ihn kaputt gemacht"

Stefan Brauer

PAUL

WIR HABEN IHN

KAPUTT GEMACHT

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2014

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Titelbild: Fear © Sunny studio - Fotolia

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Auf der Suche nach der Ursprache hatte Friedrich II (1194 – 1250), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, mehrere Säuglinge sofort nach ihrer Geburt von der Außenwelt isoliert und ihren Ammen befohlen, die Kinder zwar zu säugen und sauber zu halten, aber weder mit ihnen zu sprechen noch ihnen sonstige Zuwendung zuteil werden zu lassen. Auf diese Weise wollte er herausfinden, in welcher Sprache Kinder ihre ersten Worte sprechen. Doch die Kinder fingen nie an zu sprechen und sind allesamt, trotz bester hygienischer Bedingungen und ausreichender Ernährung, unerklärlich frühzeitig verstorben.

Widmung

Dieses Buch ist einem einzigartigen Jungen gewidmet, dessen unvergleichlicher Leidensweg mir zeigte, wie lebensnotwendig Liebe im Leben eines jeden Menschen ist und immer war.

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Vorbemerkungen des Autors

Prolog

Das Zimmer

Aus Gesprächen mit Frau Schneider vom Jugendamt.

Der kleine Bruder

Aus Gesprächen mit Frau Schneider vom Jugendamt (Teil 2)

Aus den Unterlagen der Polizei

Freudiger Besuch

Aus den Unterlagen der Polizei (Teil 2)

Frau Keller vom katholischen Kinderheim

Katholisches Kinderheim Sonnenschein

Katholisches Erziehungsheim Blumental

Zivildienst

Kinderpsychiatrie

Pauls Akte

Erster Tag

Anfangsphase

Einzelgespräch

Arztbesuch

Besuchertag

Einkaufstag

Zimmerkontrolle

»Outdoor«-Aktivität

Satt

Die letzten Tage

Schlusswort

Danksagung

Vorbemerkungen des Autors

Eigentlich hatte ich nie vor, ein Buch zu schreiben, und ehrlich gesagt traute ich mir das auch nicht zu. Der Grund, warum ich es trotzdem getan habe, ist die Angst davor, Pauls Geschichte zu vergessen.

Die Ereignisse fanden in den Jahren 1999 bis 2004 in Deutschland statt. Pauls Schicksal gelangte nie an die Öffentlichkeit. Damit es nicht in Vergessenheit gerät, fühle ich mich fast schon verpflichtet, meine Erinnerungen, die zu verblassen drohten, aufzuschreiben und festzuhalten.

Erst jetzt, wo ich reifer geworden bin und aus einem anderen Blickwinkel auf die damaligen Ereignisse sehen kann, begreife ich, welche Verantwortung auf mir lastet, diese Geschichte niederzuschreiben und für andere zugänglich zu machen.

Viele Details fielen mir erst wieder beim Schreiben ein, und ich begann, die vielfältigen Facetten des Geschehens und die verschiedenen Perspektiven auf diesen Fall zu erkennen.

Das Buch basiert auf meinen persönlichen Erlebnissen während meines Zivildienstes sowie Fakten aus Berichten und Akten, zu denen ich damals Zugang hatte.

Um nachvollziehen zu können, wie sich die Beteiligten wohl fühlten, musste ich mich in sie hineinversetzen. Das heißt aber auch, dass vieles in diesem Buch fiktiv ist, allerdings nimmt dies keinen großen Einfluss auf den Verlauf dieser Geschichte.

Die Namen der Orte, Personen und Einrichtungen sind frei erfunden.

Prolog

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Schlagzeilen in den Zeitungen über Kindesmissbrauch oder Kleinkinder, die Opfer ihrer eigenen Eltern geworden sind. Und obwohl mich diese Artikel verstört und depressiv zurücklassen, lese ich sie dennoch sensationsbegierig immer wieder aufs Neue.

Anscheinend liegt es in der Natur des Menschen, sich gerne schockieren zu lassen oder sich an den Leiden eines Anderen zu ergötzen, selbst wenn es um die Schicksale von Kindern geht.

Es gibt aber auch Menschen, die sich mit solchen Schicksalen beruflich auseinandersetzen müssen, und das täglich, egal ob sie wollen oder nicht.

Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen wie dem Jugendamt, der Polizei, dem Kinderheim und der Psychiatrie – sie sind es, die diesen Kindern in die Augen blicken müssen, in Kinderaugen, deren Blicke sich einbrennen und einen nachts verfolgen.

Diese Menschen sind es, die Beweismittel zu Missbräuchen sammeln, sortieren und dokumentieren – Bilder von halb tot geschlagenen Kindern oder Säuglingen.

Und auch sie sind es, die die Scherben zerstörter Leben wieder zusammenkehren und verzweifelt versuchen, alle Bruchstücke wieder zusammenzusetzen, Stück für Stück. Überfordert scheitern viele an dieser außerordentlich belastenden Aufgabe.

Doch das Thema Kindesmisshandlungen betrifft uns alle; denn die Fälle häufen sich, nehmen jährlich zu und ihre Opfer werden zusehends jünger.

Die Zahl der Inobhutnahmen steigt dramatisch. In den letzten vier Jahren hat sie sich sogar verdoppelt. In einem gewissen Maß geht das darauf zurück, dass die Behörden heute früher zu dieser Maßnahme greifen. Trotzdem sprechen diese Zahlen eine klare Sprache.

Leider ignorieren die meisten Menschen, welche Tendenz sich darin zeigt.

Es mag sein, dass die menschliche Zivilisation vorangeschritten ist, doch mir scheint, im Umgang mit unseren Kindern fallen wir in dunkelste Mittelalter zurück.

Aber welche Auswirkungen hat die zunehmende Gewalt gegenüber unseren Kindern auf die Zukunft dieser Kinder und damit auf die gesamte Gesellschaft?

Das Zimmer

Langsam ging die Sonne über der erwachenden Großstadt auf. Im oberen Teil eines alten und verkommenen Plattenbaus erfüllte die Morgenröte mehr und mehr eine anscheinend verlassene Wohnung mit Licht.

Nun war es endlich wieder hell.

Hastig pickte Paul vermeintlich essbare Krümel vom Teppichboden seines Zimmers, um sie umgehend in seinen kleinen Mund zu stopfen.

Der Hunger hatte ihn wieder mal nicht schlafen lassen. Geduldig hatte er in einer Ecke, in der verdreckte Klamotten aufgehäuft waren, gewartet, bis es so weit war.

Nun konnte er auch die kleinsten Brösel auf dem Teppich erkennen und auflesen.

Er liebte den Sonnenaufgang und verweilte jeden Morgen vor der Glastür des Balkons. So konnten die ersten Sonnenstrahlen auch seinen frierenden Körper wärmen.

Hier saß er die meiste Zeit des Tages und beobachtete, was draußen geschah.

Da die Scheiben von seinen kleinen Händen schon ganz verschmiert waren, lutschte er sich mit der Zunge ein Guckloch frei.

Paul hatte von hier aus eine gute Sicht auf viele andere Fenster. Menschen in den gegenüberliegenden Wohnungen zu beobachten, war seine Lieblingsbeschäftigung. Er schaute hinaus, bis es wieder dunkel wurde. Er schaute den Menschen zu, wie sie umhergingen, kochten und aßen, Zeitung lasen oder telefonierten.

Manchmal konnte er auch andere Kinder erkennen, die ihm sogar ein paar Mal zuwinkten. Dann freute sich Paul und winkte, so gut er konnte, zurück. Vor Freude juchzte und lachte er auf, doch hören konnte ihn niemand. Alle Fenster seines Zimmers waren, so lange Paul zurückdenken konnte, immer verschlossen gewesen.

Hin und wieder kam ein Vogel geflogen und setzte sich auf das Geländer des Balkons. Dann klopfte Paul mit aller Kraft an die Scheibe, um ihn zu verscheuchen. Er hatte mal mit ansehen müssen, wie einer der Vögel vom Boden des Balkons etwas Essbares wegpickte, das seine Mama dort achtlos hatte fallen lassen. Tagelang hatte er immer wieder danach geschaut und gesehen, wie es nach und nach weniger wurde.

Und nun setzte ihm der Hunger erneut zu. Es gab im Zimmer nichts mehr, was er nicht schon zu essen versucht hatte.

Aufmerksam lauschte er auf jedes Geräusch hinter der verschlossenen Zimmertür. Irgendwann würde seine Mama wiederkommen und ihm etwas zu essen bringen. So lange musste er noch durchhalten.

Es wurde wieder dunkel. Erschöpft krabbelte Paul in seine Ecke zurück, um dort erneut auf den Sonnenaufgang zu warten.

Aus Gesprächen mit Frau Schneider vom Jugendamt

Nur noch wenige Mitarbeiter sind uns im Jugendamt geblieben. Die meisten hören schon nach ein paar Monaten auf, weil, so sagen sie, viele der Vorfälle sie zu sehr belasteten.

Ich kann das ja verstehen. Für mich ist es auch nicht immer leicht, mit alldem fertig zu werden. Selbst wenn man glaubt, man hätte schon alles gesehen und miterlebt, zeigt mir unsere Welt fast täglich aufs Neue, dass es in allen Bereichen der Grausamkeit noch Steigerungsmöglichkeiten gibt.

Immer wieder gibt es Fälle, die meine bis dahin gültige Vorstellung von der Boshaftigkeit des Menschen noch übertreffen.

Ordnerweise stehen solche Fälle hinter meinem Schreibtisch und füllen meinen Schrank. Als wollten sie mich irgendwann erschlagen, werden es jedes Jahr mehr. Derzeit bearbeite ich 160 von ihnen gleichzeitig.

Ich habe schon längst den Überblick verloren.

Vergewaltigung der eigenen Tochter, häusliche Gewalt durch die eigenen Eltern, Missbrauch, Verwahrlosung, Freiheitsberaubung, Entführung und Totschlag. Es ist alles vertreten; man braucht die Akten nur grob zu überfliegen, um auf diese Schlagworte zu stoßen.

Ich bin diejenige, die diese Akten füllt.

Die Fotos einzukleben, ist das Schlimmste. Mir ist, als würden mich die Kinder vorwurfsvoll anschauen und mir ihre Hilflosigkeit und ihr Leid entgegen schreien. Ich frage mich dann, ob ich es bin, die die Schuld daran trägt, ob ich ihr Elend hätte verhindern können, wenn ich meinen Job besser gemacht hätte. Genau diese Gedanken sind es, die meine Kollegen laut aussprechen, bevor sie alles hinschmeißen und mich alleine lassen.

Doch sich einfach feige aus der Verantwortung zu stehlen, bessert die Situation auch nicht. Das Problem bleibt ja bestehen.

Ich habe mir geschworen, niemals aufzugeben. Ich werde durchhalten, allen Widerständen zum Trotz.

Jedes Mal, wenn mein Telefon klingelt, zucke ich zusammen und schicke ein kurzes Stoßgebet zum Himmel, bevor ich abhebe. Und mein Telefon klingelt fast unaufhörlich, wieder und immer wieder. Meist sind es verzweifelte Frauen, die uns anscheinend mit der Polizei verwechseln und die ihre Kinder vor ihrem Ehemann oder Exmann beschützen wollen. Laut Vorschrift müssen wir jedem Hinweis nachgehen; aber die offiziellen Richtlinien des Jugendamts werden bei uns schon lange nicht mehr eingehalten. Das ist eine Katastrophe.

Der Mangel an Personal zwang mich, mir eine Prioritätenliste anzulegen. Jeder Fall entspricht einem kleinen Magnetstreifen auf einer Magnettafel, und ich bemühe mich, angemessen zu sortieren. Der oberste Magnetstreifen ist immer der härteste Fall. Auf den Streifen stehen die Namen der Kinder, die ich begutachten soll.

Es fällt mir schwer zu entscheiden, welches Kind mehr Aufmerksamkeit braucht und welches weniger. Der Gedanke, dass bei einer Fehleinschätzung ein Kind sterben könnte, bereitet mir jedes Mal starkes Bauchweh.

Oft geht es in unserem Job um Leben und Tod. Diese große Verantwortung ist manchmal regelrecht erdrückend.

Doch ich werde durchhalten.

Selbst wenn ich jeden Tag Menschen begegne, die sich als Monster entpuppen, weil sie Dinge tun, zu denen nicht mal Tiere fähig wären – Dinge, die man nicht mal in Worte fassen möchte.

Viele Male schaute ich in die tiefen Abgründe des Menschen. Manch einer zerbricht an dem, was er da sieht.

Vielleicht muss man selbst zum Monster werden, um all das zu verkraften und weiterzumachen. Abstumpfen oder irgendwie abschalten.

Meine Vorgängerin, mit der ich in der Einarbeitungszeit noch einige Monate zusammenarbeitete, wirkte auf mich sehr kalt und lieblos. Wer weiß, eventuell würde ich mit der Zeit genauso werden, dachte ich schon damals.

Sie hatte keine Kinder und wollte auch keine. Vermutlich bringt das dieser Job mit sich.

Ich dagegen wollte schon immer Mutter werden, irgendwann. Doch wenn ich die Eltern der Kinder meiner Fälle kennenlerne, bekomme ich Angst, möglicherweise genauso überfordert zu sein und dann zu werden wie sie.

Wenn man diesen Eltern auf der Straße begegnet, fallen sie niemandem auch nur ansatzweise besonders auf. Viele von ihnen könnte man sogar für richtig nette Menschen halten. Mittlerweile muss ich aufpassen, dass mir perfekt auftretende Eltern nicht sofort suspekt sind, so sehr hat meine Menschenkenntnis gelitten.

Überall glaube ich irgendwelche Anzeichen auf Gewalttätigkeit gegenüber Kindern zu entdecken, selbst in meinem privaten Umfeld. Die Arbeit scheint mir nie aus dem Kopf zu gehen.

Fast jeder von uns in der Abteilung hatte schon mal einen schlimmen Fall, der einen von Innen aufzufressen drohte und am Glauben an die Menschheit zweifeln ließ.

Bei mir war es eine Mutter, die ihr wenige Monate altes Baby in einem Krankenhaus so schwer misshandelte, dass die Ärzte verzweifelt versuchen mussten, es wiederzubeleben. Es sei ihr runtergefallen. Nie vergesse ich ihre kalte, gefühllos vorgetragene Ausrede, während das Ärzteteam am blau angelaufenen Babykörper eine Herz-Lungen-Massage vornahm.

Ich bin diese Ausreden so satt:

»Mir ist doch nur die Hand ausgerutscht.«

»Mir hat das damals auch nicht geschadet.«

»Er ist schon wieder gegen die Tür gelaufen.«

Auf der Suche nach den Schuldigen sind wir vom Jugendamt ein gefundenes Fressen. In den Medien stehen wir regelmäßig als Sündenbock der Nation da.

Es ist immer das Gleiche. Entweder rauben wir Familien die Kinder oder schreiten viel zu spät ein, wenn dies schon längst überfällig ist.

Und nun kämpfe ich erneut um das Leben eines Kleinkindes namens Paul.

Wir bekamen den ersten Hinweis von der Hebamme und den Krankenschwestern, die bei der Entbindung dabei gewesen waren. Die Mutter sei unter Drogeneinfluss im Krankenhaus eingetroffen, als die Wehen einsetzten. Der Vater sei nicht anwesend gewesen. Dafür aber ein Mann, der ihnen durch seine Gleichgültigkeit seltsam vorgekommen sei.

Da dies alles nur Vermutungen waren und wir keine hundertprozentigen Beweise vorliegen hatten, blieb uns erst mal nichts anderes übrig, als eine neue Akte anzulegen und mit der Mutter Kontakt aufzunehmen. Auf meiner Prioritätenliste kam Paul nach ganz unten.

Also schickten wir einen Brief an die frisch gebackene Mutter mit der Bitte um ein Treffen. Damit signalisieren wir den Betroffenen, dass wir sie unterstützen wollen, und zugleich wollen wir ihnen die Angst vor uns nehmen. Bei solch schwierigen Rahmenbedingungen versuchen wir den Eltern zu helfen, den ganz normalen Alltag zu überstehen. Eine alleinstehende Mutter hat es nie leicht.

Die Wochen vergingen ohne eine Antwort. Wir schrieben einen zweiten Brief, in dem wir untermauerten, dass wir ihr zur Seite stehen wollten und sie uns doch wenigstens anrufen könnte.

Wieder keine Antwort. Im dritten Brief wurden wir schon etwas mürrischer. Wir drohten mit Konsequenzen und ermahnten sie, nun endlich mit uns zu kooperieren. Alle Briefe blieben unbeantwortet.

Ich ging davon aus, dass die Mutter schon längst umgezogen war, ohne sich umgemeldet zu haben. Das passiert uns ständig. Viele versuchen auf diese Weise, dem Jugendamt auszuweichen. Mir kam das ganz recht. Ein Fall weniger, dachte ich mir und kümmerte mich wieder um die anderen Kinder auf meiner Liste.

Die kostenlose Leseprobe ist beendet.