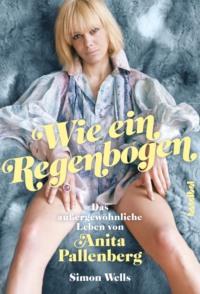

Buch lesen: "Wie ein Regenbogen"

Aus dem Englischen von Alan Tepper

Impressum

Deutsche Erstausgabe 2020

© 2020 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

ISBN 978-3-85445-698-8

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-697-1

Titel der Originalausgabe:

She’s a Rainbow – The Extraordinary Life of Anita Pallenberg

Autor: Simon Wells

© 2020 by Omnibus Press (A division of Music Sales Limited)

ISBN: 9781785588457

Cover Design © Amazing15

Bildrecherche von Susannah Jayes

Grafischer Satz in deutscher Sprache: Thomas Auer, www.buchsatz.com

Übersetzung: Alan Tepper

Deutsches Lektorat und Korrektorat: Dr. Rainer Schöttle

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Widmung

Für Betty, meine Mutter

Inhalt

„Anita Pallenberg, 1942–2017“ von Gerard Malanga

Einleitung

Kapitel 1: „Born To Run“

Kapitel 2: „You Got The Silver“

Kapitel 3: Frauen kleiden Männer ein – damit sie ihnen gefallen

Kapitel 4: Blut und Donner

Bilderstrecke 1

Kapitel 5: Die schwarze Königin

Kapitel 6: Laster, Lust oder auch nicht

Kapitel 7: Lucifer und das ganze Zeug

Bilderstrecke 2

Kapitel 8: Im Exil

Kapitel 9: Tiefer als tief

Kapitel 10: Die Renaissance einer Frau

Auswahlbibliografie/Quellenverzeichnis

Danksagung

Das könnte Sie interessieren

Liebste Anita,

Wie ich es jeden Morgen mache, doch nicht an diesem Morgen,

werde ich nicht über die Todesanzeigen in der NYTimes hinwegsehen.

Ich werde nicht all unsere gemeinsamen Momente dem gedruckten Wort überlassen.

Aber ich werde auch nicht die Seite umblättern,

denn da ist nichts,

was mein Interesse fesselt,

abgesehen von dem, was ich über deinen erwarteten,

aber dennoch unerwarteten Tod 3000 Meilen entfernt lese.

Ich habe gegrübelt, an was ich mich erinnern kann,

aber das ist etwas, über das wir im Café Flore sprechen können.

Es gibt da noch so viel mehr,

das wir für ein anderes Date übrig lassen, dann vergessen

und einfach wieder von vorne anfangen.

Wir gehen auf dem Weg, auf dem wir schon immer gingen.

Und noch viel mehr.

Es ist die Liebe, die überwältigt.

Es ist die Liebe, die spricht, über die Stille und die Weite hinweg.

@ Gerard Malanga

Mein Schicksal kann nicht gemeistert werden, ich kann nur mit ihm arbeiten und demzufolge wird es – bis zu einem gewissen Grad – gelenkt. Ich bin auch nicht der Steuermann meiner Seele, sondern nur der lauteste Passagier.

Adonis and the Alphabet, Aldous Huxley

Ich respektiere das Schicksal – sehr sogar. Aber ich bereue nichts.

Anita Pallenberg

Laut Google Maps benötigt man 20 Minuten, um mit dem Auto von Chelsea nach Chiswick im Westen Londons zu gelangen. Bei dem heutigen Verkehr allerdings ist das Fahrrad die bessere Option. Chiswick ist allgemein recht naturbelassen, doch den Menschen, denen kein eigenes Fleckchen Land zur Verfügung steht, bietet sich hier die Chance auf eine Schrebergarten-Kolonie. Eine Warteliste von mehreren Tausend potenziellen „Grünfingern“ belegt, dass es sich hier um heiß begehrte Parzellen handelt.

Noch bis vor wenigen Jahren stach ein Grundstück aus dem eher konservativen Mix aus Bohnen und winterharten Gewächsen und Anzuchtbeeten hervor. Dort ließ sich eine große Bandbreite exotischen Obsts und Gemüses entdecken, die selbst den erfahrensten Kleingärtner aus Notting Hill zum Staunen brachte. Die Dame, die sich um die 25 Quadratmeter kümmerte, war so unkonventionell und ungewöhnlich wie ihre Pflanzen. Meist tauchte sie auf ihrem schwarz-silbernen Renault-Rennrad mit Zehngangschaltung auf, einen geflochtenen Korb am Lenker befestigt. Die beherzte und lebensfrohe Frau in ihren frühen Siebzigern stellte einen starken Gegensatz zur eher steifen Gemeinschaft in Chiswick dar. Meist war sie in Begleitung eines Freundes, die beiden entspannten sich in ihrem Mini-Arboretum, wobei nur ein vereinzeltes Lachen, Kichern oder eine Wolke Rauch ihre Anwesenheit verriet. Während der Sommermonate sprangen Anita und ein anderer Kleingärtner manchmal über das kleine Mäuerchen, das den Komplex von der Themse trennte, und genossen ein Sonnenbad am Ufer au naturel, was andere mit höchst erstaunten Blicken honorierten.

Heute finden sich keine Spuren mehr, die darauf hindeuten, dass dieses einst bunt kultivierte Fleckchen Erde früher im Besitz von Anita Pallenberg war, und auch wenn es sie gäbe, würde wohl niemand aus der Schrebergartenkolonie die Tragweite ihres verblüffenden Lebens ermessen können. Hier lediglich von „Karriere“ zu sprechen, würde ihr nicht gerecht werden. Ähnlich unmöglich wäre es, das Spektrum all ihrer Errungenschaften auf einen einzigen Begriff zu bringen. Schauspielerin, Model, Designerin, Mutter, Muse, Inspiration für andere, Pionierin der offenen Sexualität, der Drogen und des Feminismus – die Liste ihrer Leistungen ist ebenso lang, wie es schwierig ist, das Ausmaß ihres Einflusses auf die Populärkultur exakt einzuschätzen.

Es ist ein interessantes Paradoxon, dass eine Frau, die daran beteiligt war, die kulturellen Entwicklungsstränge in so vielen Bereichen zu formen, sich in ihren letzten Tagen in einem Londoner Vorort um junge Pflänzchen kümmerte. Aber genau hier findet sich ein weiteres Charakteristikum von Anita Pallenberg: Vielen, die ihr begegneten, war sie ein Rätsel. Sie entstammte einer noch von starkem Nachkriegs-Chauvinismus geprägten Ära und stürzte sich mit einer Hingabe in die Sechziger, wie man sie in der damaligen Zeit so gut wie noch nie erlebt hatte.

Mit einem seltenen Unabhängigkeitsstreben und einer freigeistigen Grundeinstellung war Anita Pallenberg eine unbeugsame Feministin, die sich mit Aufrichtigkeit und Wagemut durch verschiedene Jahrzehnte kämpfte, was einzigartig in der jüngeren Vergangenheit war. Im Gegensatz zu den Behauptungen vieler suchte Anita keinen Ruhm und war auch nicht das „Rock Chick“ oder ein „Groupie“, wie die Medien sie in den kommenden Jahren verunglimpften. „Sie brauchte nicht das strahlende Rampenlicht“, erzählte mir einer ihrer Freunde erst kürzlich. „Sie war das Rampenlicht!“

Schon in jungen Jahren in einem vom Krieg zerrissenen Italien war es offensichtlich, dass sie jede Situation dominierte. In ihrer weit verzweigten europäischen Ahnenreihe fanden sich Maler, Träumer, Radikale; sie ignorierte Konventionen und ein angepasstes Verhalten war ihr zuwider. In ihrer DNS lag das Erbgut des Ungewöhnlichen, des Exotischen und des Getriebenen und ihr Leben war schon von den allerersten Schritten an dafür prädestiniert, sich von anderen radikal zu unterscheiden.

Die bezaubernde Dualität von Anitas Wesen sowie ihre kecke, atemberaubende Schönheit verbanden sich mit einem spitzbübischen Humor, sie suchte die Gefahr und unbegrenzte Möglichkeiten schienen ihr offenzustehen. Darüber hinaus zog sie immer eine hochkarätige Gesellschaft an. Sie hing mit Fellini und seinen Kollegen während der Dolce Vita-Blütezeit 1959 in Rom ab und machte 1963 die Bekanntschaft progressiv ausgerichteter Künstler wie Warhol, Ginsberg, Corso und Ferlinghetti in New York. Noch bevor sie selbst ins Rampenlicht katapultiert wurde, hatte sie die Irrungen und Wirrungen der Celebrity-Kultur schon kennengelernt.

Es war niemals von ihr beabsichtigt gewesen, doch Anitas bezauberndes Profil und ihr schlanker Körper brachten die weltweit einflussreichsten Fotografen dazu, ihr den Hof zu machen. Als die Sixties sich zu voller Blüte entfalteten, befand sie sich auf einem Höhenflug. Durch ihre Mobilität in ganz Europa traf sie schließlich auf die ähnlich ungezähmten Rolling Stones. In Brian Jones, dem wohl rätselhaftesten Mitglied der Band, spiegelte sich Anitas mysteriöse Anziehungskraft. Sie und dieser komplexe Adonis schmiedeten einen Bund, der in der hermetisch abgeriegelten Gemeinschaft der Rolling Stones letztendlich in eine Sackgasse führte. In einer Ära, in der die „Dolly Birds“ sich mit großem Augenaufschlag scheinbar willig ihren männlichen Begleitern darboten, brachte Anita einen selbstbewussten Feminismus in eine bis dahin für ihren Chauvinismus berüchtigte Welt.

Im ausschweifenden Privatleben von Brian Jones war zuvor kein Platz für eine konstante Partnerin gewesen, doch in Pallenberg erkannte er seelenverwandte Charakterzüge, woraufhin die beiden zum „Alpha-Paar“ des Swinging London wurden. Jones gab sich als stolzierender Pfau, während sich zugleich Anitas neo-europäische Androgynität zu einem regelrechten Hingucker entwickelte.

Jones erhielt den größten Teil der Anerkennung für den neuen „Renaissance-Stil“; nur wenige waren sich bewusst, dass es eigentlich Anita war, die den neuen Look ihres Partners beeinflusste und formte. Im Bereich der Mode ließ ihr revolutionärer Stil die Geschlechterrollen verschwimmen – ein Trend, der sich bis in die höheren Riegen der Rock-Gilde fortsetzte und damit auch in die Gesellschaft hinein.

Wie viele andere in den Sechzigern beteiligte sich Anita lebhaft an der Erkundung der brandaktuellen Drogen. Als 1966 LSD in Londons Straßen Einzug hielt, ließ sie sich leicht von den gravierenden bewusstseinsverändernden Auswirkungen der Substanz überzeugen. Das in der britischen Metropole überall verfügbare Acid intensivierte die Farben, die Formen und die Energie, was sich schon bald in Anitas modischem Gespür niederschlug. Ihr freigeistiger „Gypsy-Look“, verstärkt durch Elemente Nordafrikas, sollte den Kleidungsstil der neuen Boheme in den darauffolgenden Jahren revolutionieren.

Viel wurde bislang über Anitas „Übergang“ von Brian Jones zu Keith Richards gesagt und geschrieben, doch es gibt so gut wie gar keine Dokumente, die darüber Aufschluss geben, auf welche Art und Weise sie beide Partnerschaften bestimmte. In der Realität hatte Anita nämlich kaum Zeit, sich einem Partner ganz und gar zu verschreiben – egal, wie ihr „Sternenglanz“ auch auf die Außenwelt gewirkt haben mochte. 1968 hatte sie bereits eine erfolgreiche Model-Karriere absolviert und war vor ihrer Rolle in Performance (1970) bereits in vier bedeutenden Filmen aufgetreten.

Düster, exotisch, erschütternd und befremdlich distanziert, stellte sich Performance als ein radikaler Angriff auf die Befindlichkeiten beinahe jedes Zuschauers heraus. Anitas Rolle als Fan eines einstigen Rockstars hätte eindeutig ausfallen müssen, doch die Unbestimmtheit und Vagheit des Films bedingten, dass sie sich in einem Wirbel unterschiedlichster Emotionen verfing. Eigentlich hätte das Werk Anita in die erste Klasse der Schauspielerei befördern sollen, doch die bei Performance eingebetteten dunklen Elemente wirkten sich letztendlich negativ auf ihre Ambitionen aus.

Das Ende des Sixties-Traums ging mit einigen Todesfällen einher, doch Anitas stahlharte Konstitution ermöglichte ihr eine Verlängerung der Party bis in die folgende Dekade hinein. Punk war angetreten, auch noch den leisesten Hauch des dekadenten Rock’n’Roll zu zerstören, doch Pallenbergs verwegener Chic brachte ihr Glück. Besonders auf die Frauen, die sich nun auf den Spielplätzen der New Wave austobten, hatte sie einen erkennbaren Einfluss.

Trotz der Anerkennung, die ihr von der Frontlinie des Punk entgegengebracht wurde, waren die Dämonen, die Anita heimsuchten, niemals weit entfernt. In den Siebzigern hielten verschiedene Suchterkrankungen sie fest in ihren Klauen, und die ständigen Zusammenstöße mit den Behörden wurden auf die Dauer zermürbend.

Keith Richards’ Verhaftung wegen Heroin-Besitzes in Kanada warf einen dunklen Schatten auf ihre Beziehung, doch weitere Seelenqualen sollten zwei Jahre später folgen, als Anita – nun von der beschützenden Beziehung zu den Stones abgeschnitten – sich in einer niederschmetternden Situation wiederfand: Ein siebzehnjähriger Junge hatte sich in ihrem Haus im Bundesstaat New York erschossen.

Das Ereignis markierte zwar eine Abkehr von früheren Exzessen, doch ihre Reise in zunehmend finstere Gefilde setzte sich fort. Das Ausmaß des erlebten Traumas führte sie zu einem Rückzug aus dem öffentlichen Leben, und nur wenige wirkliche Freunde blieben ihr in der sich stetig verändernden Welt, in der sie einst gelebt hatte. Nachdem Keith Richards eine neue Beziehung eingegangen war, konzentrierte sich Anita nunmehr ganz auf sich selbst. Mitte der Achtziger überstand sie einen brutalen Entzug, doch die vielen Jahre, die sie auf Messers Schneide gelebt hatte, erforderten eine grundlegende Neuorientierung.

In ihren dunkelsten Stunden zog Anita Kraft aus der Motivation, die sie in ihren frühsten Jahren angetrieben hatte. Sie kämpfte sich ihren Weg aus körperlicher Gebrechlichkeit und seelischen Schmerzen und machte die ersten Schritte einer beeindruckenden Verwandlung. Es war eine Metamorphose, die zu einer Neubewertung ihres außergewöhnlichen Einflusses auf die Popkultur kommender Generationen führte.

Die Siebziger hatten sich für Anita zu einem harten und beschwerlichen Jahrzehnt entwickelt, in dem man ihr nichts vergab, doch die Achtziger boten ihr ein Forum, das weitaus empfangsbereiter für einen Neuanfang war. Leise und vorsichtig löste sie sich aus dem Schatten. Sie nahm ein Studium in Mode- und Textildesign auf, war schon aufgrund ihres Alters eine ungewöhnliche Erscheinung in den Fluren der Londoner St Martin’s School of Art, in denen sich die jungen, energiereichen Anfänger drängelten. Sie kehrte zur Basis zurück, lernte ihr Handwerk von Grund auf und setzte sich mit allen Aspekten der Textil- und Kleidungsproduktion auseinander. Der Bachelor-Abschluss in Mode- und Textildesign erlaubte ihr, die Liebe zur Welt der Mode wiederzuentdecken und sich mit einer neuen Generation von Designern zu verbünden.

In den Neunzigern erlebte Anita eine persönliche Renaissance, die sie aber nicht selbst forciert hatte: Die Explosion des Britpop führte zu einer Beschäftigung mit den Sixties, einer Ära, die sie zu formen half. Durch eine neu ausgerichtete Perspektive wurde Pallenbergs starker Einfluss nun in einem anderen Kontext betrachtet, wodurch ihr ein Respekt zuteilwurde, der ihr durch all die Kontroversen um ihre Person bislang vorenthalten worden war. Beinahe zwangsläufig gab es auch ein neues Interesse an Performance, und Anitas außergewöhnliche Leinwandaura erreichte nun eine wesentlich größere Wertschätzung. Während zahlreiche Kritiker sich regelrecht überschlugen, um Kate Moss oder Sienna Miller für ihren omnipräsenten „Boho Chic“ zu loben, wussten andere, dass Anita diesen verwegenen Look viele Jahre vor der Zeit propagiert hatte, in der die neuen Modeikonen durch den Schlamm vor der Bühne beim Glastonbury-Festival wateten.

Der Beginn des 21. Jahrhunderts stellte sich als eine unsichere Zeit für die ehemaligen Draufgänger der Sixties heraus, die in ihrer Blütezeit noch die Welt in Brand gesetzt hatten. Das zunehmende Alter verhinderte eine größere Mobilität, doch Anita setzte ihren begonnenen Weg fort und blieb weiterhin eine Muse, aber nun für eine neue Generation. Während sie noch private Kontakte zu den höchsten Rängen der Rockmusik und der Modewelt unterhielt, richtete sich ihr Interesse verstärkt auf ihre Familie und sie entwickelte große Freude an der Gartenarbeit. Zwar tauchte sie noch gelegentlich bei Themen-Events auf, doch nur die gut informierten Journalisten wussten sie einzuordnen. Allerdings stach Anita noch immer durch ihre selbstbewusste, Zen-ähnliche Aura hervor.

Im Juni 2017, über ein halbes Jahrhundert, nachdem sie die Weltbühne mit einem Paukenschlag betreten hatte, verstarb sie an den Folgen verschiedener Erkrankungen, die sie schon seit Jahren plagten. Anita Pallenberg verschied in Chichester still und ohne großes Aufsehen, nur sechs Meilen von Keith Richards’ geliebtem Redlands-Anwesen entfernt.

Als sich die Nachricht von ihrem Ableben verbreitete, begannen die ersten Zeitungen zumindest über einen Teil ihres außergewöhnlichen Lebens zu berichten. Die populären Medien hatten ihren Spaß daran, Anita als Inbegriff des Rock’n’Roll-Exzesses darzustellen, doch sensiblere Betrachter enthielten sich solcher reißerischen Übertreibungen und bewerteten Pallenbergs enormen Einfluss auf die Mode und die Populärkultur. Natürlich – und das war leicht vorauszusehen – vermuteten einige, dass ihre Leistungen lediglich durch die Männer in ihrem Leben ermöglicht worden waren, doch andere durchdrangen den Nebel der „Popularität aus zweiter Hand“ und dokumentierten den einzigartigen, unabhängigen Weg, den sie nahm. Auch weisen sie darauf hin, dass ihr Einfluss immer noch real greifbar ist. In einem Zeitalter, in dem die #MeToo-Generation um die Durchsetzung ihrer Werte kämpft, hatte Anitas unabhängiger und offener Feminismus schon 50 Jahre zuvor Gestalt angenommen und sich bewährt.

Ich habe auf den Seiten dieses Buches den Versuch unternommen, Anitas Leben seriös und abgeklärt zu dokumentieren, jedoch ohne ein Werturteil abzugeben. Ich hoffe, dass dadurch ihre Errungenschaften und ihr Einfluss auf die moderne Kultur deutlich werden. Mir war es wichtig, auch die Tiefpunkte ihres Lebens darzustellen, wobei aber die Beschreibung der Falltiefe vor allem dazu dient, die Tragweite der dann folgenden außergewöhnlichen Renaissance erkennbar werden zu lassen.

Später einmal wird vielleicht jemand ein anderes Bild zeichnen, doch ich vertraue nach gründlicher Arbeit mit der Hilfe von Anitas engen Freunden, Bekannten und zahlreichen verlässlichen Beobachtern auf die Richtigkeit meiner Darstellung und der Schlussfolgerungen, zu denen ich gekommen bin. Der Regenbogen-Schmetterling, der mit beherzter Selbstsicherheit über dem Rad schwebte*, hat es verdient.

Simon Wells

Forest Row

Sussex

Juni 2019

* Diese Metapher des Autors bezieht sich auf das Zitat von Alexander Pope am Beginn von Kapitel 4.

Ich mag es, direkt in die Sonne zu sehen.

Arnold Böcklin

Es passt zu einem Menschen wie Anita Pallenberg, die während ihres gesamten Lebens große Freude daran hatte, auf allen Ebenen gegen die Konventionen zu verstoßen, dass auch ihr tatsächlicher Geburtstag und Geburtsort widersprüchlich angegeben werden. Während ein wahres Heer von Biografen, Kolumnisten und sogar Privatdetektiven bislang nur eine grobe Zeitspanne angaben, die von den frühen bis zu den späten Vierzigern des 20. Jahrhunderts reicht, hat ihre Familie nach Pallenbergs Tod im Juni 2017 bestätigt, dass sie am 6. April 1942 in Rom das Licht der Welt erblickte.

Die italienische Hauptstadt wurde für Anita im Laufe der Jahre zu einer bedeutenden Location, doch ganz im Geiste ihrer Vorfahren ließ sie sich nicht von der Verbundenheit zu nur einem einzigen Land einschränken. Als sie in den Sechzigern in der Öffentlichkeit auftauchte, führte ihre Geburt in Italien allerdings zu einiger Verwirrung, was die Wurzeln ihrer Vorfahren betraf. Während einige angaben, sie sei Deutsche, behaupteten andere felsenfest, sie käme aus Schweden, und wiederum andere stellten sie als Schweizerin dar. Die Mehrdeutigkeit ihrer Herkunft, nirgendwo und überall verwurzelt zu sein, steigerte ihre enigmatische Attraktivität zusätzlich.

Es ist jedoch unbestritten, dass der Familienstammbaum der Pallenbergs einzigartig ist und manche die Fantasie anregende Verästelungen aufweist. Anitas Ahnentafel ist charakterisiert durch Koryphäen aus unterschiedlichsten Sphären und ihre Blutlinie war von einer den Elementen zugeschriebenen Qualität gekennzeichnet, die sie später als „Sonne, Feuer und Eis im selben Körper“ beschrieb.

Anitas Vorfahren lassen sich Aufzeichnungen zufolge zuerst im Schweden des 15. Jahrhunderts nachweisen, und der Nachname Pallenberg wird allgemein übersetzt als ein „überhängender Felsen an einem Berg“. Ein wirklich substanzieller Beleg für die Familie fand sich jedoch erst im 18. Jahrhundert in Deutschland, denn die meisten Ahnen der Pallenberg-Linie lebten im Großraum Köln. Den vorhandenen Belegen nach waren sie alle gut situiert und hatten einen beachtlichen Einfluss in den jeweiligen Gemeinden. Wie auch das kreative Patchwork, das Anitas Leben bestimmte, zeigte die direkte Familiengeschichte eine beeindruckende Anzahl von Personen, die sich nachhaltig in den Künsten engagierten.

Während des 19. Jahrhunderts wurde Anitas Blutlinie um das Element des fantasievollen Innendesigns bereichert. Johann Heinrich und Franz Jakob Pallenberg leiteten in Köln einen Familienbetrieb. Statt das erfolgreiche Dachdeckerunternehmen des Vaters weiterzuführen, richteten sie ihr Interesse auf den Möbelbau. Die einfallsreiche Firma, die sich schnell einen ikonenhaften Ruf erarbeitete, entwickelte sich zum Lieferanten von gesuchten Möbelstücken mit kunstvoll verzierten Furnieren. Sie zog wohlhabende Industrielle und Kunden aus den höchsten europäischen Adelskreisen an.

Neben dem blühenden Familiengeschäft pflegte Johann Pallenberg ein Interesse an der romantisch ausgerichteten Kunst und unterstützte Handwerker und Museen aus der Gegend, aber auch darüber hinaus, durch finanzielle Zuwendungen. 1871 wurde Pallenbergs Status als Mäzen mit einem Gemälde bestätigt und blieb somit der Nachwelt erhalten. Der bekannte Maler Wilhelm Leibl fertigte das Bild an, das einen korpulenten und auf einem Stuhl sitzenden Johann [Heinrich] Pallenberg darstellt. Obwohl das Gemälde den zu der Zeit typischen Studien ähnelt, gibt es hier ein Alleinstellungsmerkmal, denn Pallenberg wird mit einem Beutel in der Hand dargestellt, der höchstwahrscheinlich Geld enthält, was auf den Mäzenstatus der Familie hinweist.

Johann Pallenberg übergab das Familiengeschäft rechtzeitig seinen beiden Söhnen Jakob und Franz, die das geschäftliche Geschick ihrer Vorfahren offensichtlich nicht geerbt hatten. Franz lebte seine Talente mit Malerei und Bildhauerei aus und zog 1890 in den Großraum Rom, wo er in einer palastähnlichen und teuren Villa nordöstlich der Stadt in der Via Nomentana 315 residierte. Er war der Erste der Pallenbergs, der sich in der italienischen Hauptstadt langfristig niederließ. Aus praktischen und finanziellen Gründen hatte Franz den überwiegenden Teil seines Geldes in Deutschland zurückgelassen, doch er verlor nach dem Ersten Weltkrieg wegen einer schlechten Finanzberatung das gesamte Kapital. Als Resultat des Missgeschicks kehrte er nie wieder in sein Heimatland zurück. Aufgrund der ärmlichen Verhältnisse musste Franz seine künstlerischen Neigungen oftmals eher praktischen Beschäftigungen unterordnen.

Trotz all der Turbulenzen heiratete er Angela Böcklin – die Tochter des in der Schweiz geborenen Malers Arnold Böcklin, eines Vertreters des Symbolismus. Anders als die wenigen selbst kreierten künstlerischen Objekte bei den Pallenbergs zeichnete sich Böcklins Werk durch wunderschöne Werke aus. Als Begründer des Symbolismus des 19. Jahrhunderts machte Böcklins romantischer und partiell surrealistischer Ansatz ihn zu einem der bedeutendsten Protagonisten seiner Ära. Er beeinflusste zukünftige Künstler wie Dalí, Duchamp und Ernst. Wie viele andere, die sich durch Goethes Italienreise geradezu berauschen ließen, kehrte Böcklin seiner Heimat den Rücken zu und zog nach Rom. Dort nutzte er die reichhaltigen und lebendigen künstlerischen Texturen, die das Land bot, als kreative Muse für seine Arbeit. Böcklins Umzug in den Süden etablierte eine gesamteuropäische Tendenz, der andere in der Familienlinie folgen sollten. Auch Angela ließ sich in Rom nieder – was wie eine Art Initiationsritual anmutete –, wo sie Franz begegnete.

Aus der Ehe von Franz und Angela gingen die vier Söhne Franzino, Arnold „Arnoldo“ [bisweilen auch Arnaldo], Corrado und Roberto hervor. In Anbetracht der Familiengeschichten beider Linien wurde allgemein angenommen, dass sich eins der Kinder der Tradition nach in den kreativen Gefilden ausleben würde. Der 1903 geborene Arnoldo war einer der Pallenbergs, der den Traum eines Lebens in der Kunst verwirklichen wollte. Allerdings sah er sich gezwungen – bedenkt man das stetig schwindende Erbe –, seine Leidenschaft hintenanzustellen und sich einen finanziell nachhaltigeren Beruf zu suchen, woraufhin er eine Anstellung bei einem Reiseveranstalter annahm.

Im Alter von 21 Jahren beantragte Arnoldo, aufgrund der Elternschaft ein Deutscher, die italienische Staatsbürgerschaft. Später traf und ehelichte er Paula Wiederhold, eine Deutsche, die sich in den Zwanzigerjahren in Rom niedergelassen hatte und dort in der Botschaft ihres Heimatlandes arbeitete. Sie brachte das erste Kind Gabriella zur Welt, doch das Familienidyll wurde schon bald gestört, da man Arnoldo vor dem Hintergrund eines drohenden Krieges zum Wehrdienst einzog.

Während der Krieg wütete, wurde Paula ein zweites Mal schwanger. Laut Anita hofften ihre Eltern, mit einem Jungen gesegnet zu werden, doch entgegen aller Prognosen wurde am 6. April 1942 Anita geboren. Es war 6.44 Uhr an diesem Freitag, kurz vor Sonnenaufgang, und das Wetter versprach einen typisch italienischen Frühlingsmorgen mit ganztägigen Temperaturen von etwas über 20 Grad.

Allerdings wurde ein harmonisches Familienleben durch den ständig präsenten Krieg in Europa zunichtegemacht. Arnoldo, der jegliche Form von Gewalt verabscheute, hatte man als Koch bei den italienischen Streitkräften verpflichtet und in den Norden des Landes versetzt. Paula und ihre Töchter mussten in dem vom Krieg verwüsteten Rom eine stürmische und unsichere Zeit überstehen. Während der Bombardements der Stadt erfuhr sie von der letzten Möglichkeit, Rom auf einem Lastwagen zu entfliehen, die sie natürlich ergriff. Durch den vernichtenden Bombenhagel suchte sie Zuflucht in den ländlichen Regionen Italiens.

Anita erinnerte sich später: „Wir fuhren durch die brennenden Städte. Meine Mutter muss wahnsinnig gewesen sein, doch sie versuchte nur, uns so weit wie möglich von den Nazis wegzubringen.“

Anita spürte in so einem jungen Alter die Traumata, die Europa verfinsterten, und die Schwingungen eines Krieges mit einer solchen Wucht, dass sie später berichtete, ihre frühste Kindheit in einem permanenten Schockzustand verbracht zu haben.

Das Kriegsende 1945 erlaubte eine größere Bewegungsfreiheit, sodass die Familie problemlos in die italienische Hauptstadt zurückkehren konnte. Die Pallenbergs wohnten in der Villa von Arnoldos Vater in der Via Nomentana 315 und durften sich wieder über ein sicheres Zuhause freuen – wenn auch ein überfülltes, denn in dem opulenten Anwesen drängelten sich nun Tanten, Onkel und Cousins, die aus allen Teilen Europas geflüchtet waren.

Mit nur wenig zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, die kaum ausreichten, um die Villa überhaupt zu beheizen, sah sich Arnoldo gezwungen – wie auch der Rest der Familie –, Tag und Nacht zu arbeiten, um die laufenden Kosten für das Gebäude bestreiten zu können. Dennoch breitete sich in der Gemeinschaft mit den zahlreichen Verwandten in der römischen „Basis“ der Pallenbergs eine warmherzige Stimmung aus, auch wenn es dort meist überfüllt war. Trotz der verschiedenen Sprachen im Haus und auf den Straßen bestanden Anitas Eltern darauf, dass ihre Tochter Deutsch lernen solle, eine Weisung, der sie sich für eine lange Zeit widersetzte, da sie sich zuallererst als Bürgerin Roms sah.

Irgendwann – in einer der ständig wechselnden Launen Heranwachsender – gab Anita bekannt, sie wolle katholische Priesterin werden: „Ich liebte diese weißen Kommunionkleider“, erzählte sie gegenüber der Daily Mail 1994. „Das Beichten und all die anderen Rituale. Das alles strahlte Verführung und das Rätselhafte aus. Ich mag das Verbotene.“

Die Musik stellte schon von Beginn an eine Konstante im Haus der Pallenbergs dar. Anita und ihre Schwester Gabriella erinnerten sich, dass ihr Vater bei jeder sich bietenden Möglichkeit Klavier spielte. Schnell entwickelte sich die Familientradition, dass Arnoldo jeden Freitag als Gastgeber Kammerkonzerte in seinem Haus veranstaltete. Wie vorhersehbar, begann die lebendige und kreative Atmosphäre Anita zu beeinflussen.

„Mein Vater war ein sehr guter Pianist“, erinnerte sich Anita im Magazin Marie Claire 2002. „Ich wuchs in Rom in einer von der klassischen Musik geprägten Atmosphäre auf und spielte auch Cello. Wir besaßen weder einen Fernseher noch ein Radio. Die von uns gespielte Musik war die einzige Zufluchtsmöglichkeit, die einzige Ablenkung.“

Mit der Musik im Hintergrund war Anitas Kindheit im Nachkriegs-Italien so idyllisch wie möglich. Während sie auf den Straßen der Stadt spielte, vermittelten ihr die Bürger Roms ein Gefühl der Freiheit, doch ihr lutherischer Vater bestand darauf, dass seine Tochter eine bilinguale Schule besuchen sollte. Daraufhin schickte man sie auf die Scuola Svizzera di Roma (die Schweizer Schule in Rom). Gegründet 1946, war das Institut bekannt für seinen einzigartigen Bildungsansatz, doch Anita war kaum daran interessiert, sich den Konformitäten des Lehrplans oder der Schulstruktur anzupassen. Sie schwänzte regelmäßig den Unterricht und durchstreifte die Ruinen der historischen Gebäude Roms oder hing mit einem Kreis von Freunden irgendwo im Wirrwarr der Straßen ab.