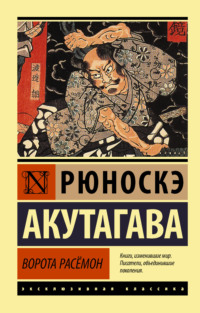

Buch lesen: "Ворота Расёмон"

Н. Фельдман, наследники, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

* * *

Классик не только японской, но и мировой литературы, писатель, чье имя носит крупнейшая национальная литературная премия, величайший рассказчик и новеллист в истории японской прозы, один из самых экранизируемых японских авторов – вот лишь немногое, что можно сказать об Акутагаве Ронюскэ, который прожил лишь 35 лет (1892 – 1927), но успел за этот краткий срок обессмертить свое имя навеки.

Ворота Расёмон

Это случилось однажды под вечер. Некий слуга пережидал дождь под воротами Расёмон.

Под широкими воротами, кроме него, не было никого. Только на толстом круглом столбе, с которого кое-где облупился красный лак, сидел сверчок. Поскольку ворота Расёмон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы пережидать дождь несколько женщин и молодых людей в итимэ́гаса и момиэбо́си. Тем не менее, кроме слуги, не было никого.

Объяснялось это тем, что в течение последних двух-трёх лет на Киото одно за другим обрушивались бедствия – то землетрясение, то ураган, то пожар, то голод. Вот столица и запустела необычайно. Как рассказывают старинные летописи, дошло до того, что стали ломать статуи будд и священную утварь и, свалив в кучу на краю дороги лакированное, покрытое позолотой дерево, продавали его на дрова. Так обстояли дела в столице; поэтому о поддержании ворот Расёмон, разумеется, никто больше не заботился. И, пользуясь их заброшенностью, здесь жили лисицы и барсуки. Жили воры. Наконец, повелось даже приносить и бросать сюда неприбранные трупы. И когда солнце скрывалось, здесь делалось как-то жутко, и никто не осмеливался подходить к воротам близко.

Зато откуда-то собиралось несчётное множество ворон. Днём они с карканьем описывали круги над высоко загнутыми концами конька кровли. Под вечер, когда небо над воротами алело зарёй, птицы выделялись на нём чётко, точно рассыпанные зёрна кунжута. Вороны, разумеется, прилетали клевать трупы в верхнем ярусе ворот. Впрочем, на этот раз, должно быть из-за позднего часа, ни одной не было видно. Только на полуобрушенных каменных ступенях, в трещинах которых проросла высокая трава, кое-где белел высохший вороний помет. Слуга в застиранной синей одежде, усевшись на самой верхней, седьмой, ступеньке, то и дело потрагивал рукой чирей, выскочивший на правой щеке, и рассеянно смотрел на дождь.

Автор написал выше: «Слуга пережидал дождь». Но если бы даже дождь и перестал, слуге, собственно, некуда было идти. Будь то обычное время, он, разумеется, должен был бы вернуться к хозяину. Однако этот хозяин несколько дней назад уволил его. Как уже говорилось, в то время Киото запустел необычайно. И то, что слугу уволил хозяин, у которого он прослужил много лет, было просто частным проявлением общего запустения. Поэтому, может быть, более уместно было бы сказать не «слуга пережидал дождь», а «слуга, загнанный дождём под крышу ворот, сидел как потерянный, не зная, куда деться». К тому же и погода немало способствовала подавленности этого хэйанского слуги. Не видно было и признака, чтобы дождь, ливший с конца часа Обезьяны, наконец перестал. И вот слуга, снова и снова перебирая бессвязные мысли о том, как бы ему, махнув на всё рукой, прожить хоть завтрашний день, – другими словами, как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, – не слушая, слышал шум дождя, падавшего на улицу Судзаку.

Дождь, окутывая ворота, надвигался издалека с протяжным шуршаньем. Сумерки опускали небо всё ниже, и, если взглянуть вверх, казалось, что кровля ворот своим черепичным краем подпирает тяжёлые тёмные тучи.

Для того чтобы как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, разбираться в средствах не приходилось. Если разбираться, то оставалось, в сущности, одно – умереть от голода под забором или на улице. И потом труп принесут сюда, на верхний ярус ворот, и бросят, как собаку. Если же не разбираться… мысли слуги уже много раз, пройдя по этому пути, упирались в одно и то же. Но это «если» в конце концов по-прежнему так и оставалось «если». Признавая возможным не разбираться в средствах, слуга не имел мужества на деле признать то, что естественно вытекало из этого «если»: хочешь не хочешь, остаётся одно – стать вором.

Слуга громко чихнул и устало поднялся. В Киото в час вечерней прохлады было так холодно, что мечталось о печке. Ветер вместе с темнотой свободно гулял между столбами ворот. Сверчок, сидевший на красном лакированном столбе, уже куда-то скрылся.

Втянув шею и приподняв плечи в синем кимоно, надетом поверх жёлтой нательной безрукавки, слуга оглянулся кругом: он подумал, что если бы здесь нашлось место, где можно было бы спокойно выспаться, укрывшись от дождя и не боясь человеческих глаз, то стоило бы остаться здесь на ночь. Тут, к счастью, он заметил широкую лестницу, тоже покрытую красным лаком, ведущую в башню над воротами. Наверху если и были люди, то только мертвецы. Придерживая висевший на боку меч, чтобы он не выскользнул из ножен, слуга поставил ногу в соломенной дзори на нижнюю ступеньку.

Прошло несколько минут. На середине широкой лестницы, ведущей наверх, в башню ворот Расёмон, какой-то человек, съежившись, как кошка, и затаив дыхание, заглядывал в верхний этаж. Свет, падавший из башни, слабо освещал его правую щёку. Ту самую, на которой среди короткой щетины алел гнойный прыщ. Слуга сначала пребывал в полнейшей уверенности, что наверху одни мертвецы. Однако, поднявшись на две-три ступени, он обнаружил, что наверху есть кто-то с зажжённым светом, к тому же свет двигался то в одну сторону, то в другую. Это сразу бросалось в глаза, так как тусклый жёлтый свет, колеблясь, скользил по потолку, затканному по углам паутиной. Если в такой дождливый вечер в башне ворот Расёмон горел огонь, это было неспроста.

Неслышно, как ящерица, слуга наконец почти ползком добрался до верхней ступени. И затем, насколько возможно прижавшись всем телом к лестнице, насколько возможно вытянув шею, боязливо заглянул внутрь башни.

В башне, как о том ходили слухи, в беспорядке валялось множество трупов, но так как свет позволял видеть меньшее пространство, чем можно было предполагать, то, сколько их тут, слуга не разобрал. Единственное, что хоть и смутно, но удавалось разглядеть, это – что были среди них трупы голые и трупы одетые. Разумеется, трупы женщин и мужчин вперемешку. Все они валялись на полу как попало, с раскрытыми ртами, с раскинутыми руками, словно глиняные куклы, так что можно было даже усомниться, были ли они когда-нибудь живыми людьми. Освещённые тусклым светом, падавшим на выступающие части тела – плечи или груди, отчего тени во впадинах казались ещё черней, они молчали, как немые, вечным молчанием.

От трупного запаха слуга невольно заткнул нос. Но в следующее мгновение он забыл о том, что нужно затыкать нос: сильное впечатление почти совершенно лишило его обоняния.

Только в этот миг глаза его различили фигуру, сидевшую на корточках среди трупов. Это была низенькая, тощая, седая старуха, похожая на обезьяну, в кимоно цвета коры дерева хи́ноки. Держа в правой руке зажжённую сосновую лучину, она пристально вглядывалась в лицо одного из трупов. Судя по длинным волосам, это был труп женщины.

Слуга от страха и любопытства позабыл, казалось, даже дышать. Употребляя старинное выражение летописца, он чувствовал, что у него «кожа на голове пухнет». Между тем старуха, воткнув сосновую лучину в щель между досками пола, протянула обе руки к голове трупа, на которую она до сих пор смотрела, и, совсем как обезьяна, ищущая вшей у детёнышей, принялась волосок за волоском выдёргивать длинные волосы. Они, по-видимому, легко поддавались её усилиям.

По мере того как она вырывала один волос за другим, страх в сердце слуги понемногу проходил. И в то же время в нём понемногу поднималась сильнейшая ненависть к старухе. Нет, сказать «к старухе» было бы, пожалуй, не совсем правильно. Скорее, в нём с каждой минутой усиливалось отвращение ко всякому злу вообще. Если бы в это время кто-нибудь ещё раз предложил ему вопрос, о котором он думал внизу на ступенях ворот, – умереть голодной смертью или сделаться вором, – он, вероятно, без всякого колебания выбрал бы голодную смерть. Ненависть к злу разгорелась в нём так же сильно, как воткнутая в пол сосновая лучина.

Слуга, разумеется, не понимал, почему старуха выдёргивает волосы у трупа. Следовательно, рассуждая логично, он не мог знать, добро это или зло. Но для слуги недопустимым злом было уже одно то, что в дождливую ночь в башне ворот Расёмон выдирают волосы у трупа. Разумеется, он совершенно забыл о том, что ещё недавно сам подумывал сделаться вором.

И вот, напружинив ноги, слуга одним скачком бросился с лестницы внутрь. И, взявшись за рукоятку меча, большими шагами подошёл к старухе. Что старуха испугалась, нечего и говорить.

Как только её взгляд упал на слугу, старуха вскочила, точно ею выстрелили из пращи.

– Стой! Куда? – рявкнул слуга, заступая ей дорогу, когда старуха, спотыкаясь о трупы, растерянно кинулась было бежать. Всё же она попыталась оттолкнуть его. Слуга, не пуская, толкнул её обратно. Некоторое время они в полном молчании боролись среди трупов, вцепившись друг в друга. Но кто одолеет, было ясно с самого начала. В конце концов слуга скрутил старухе руки и повалил её на пол. Руки её были кости да кожа, точь-в-точь куриные лапки.

– Что ты делала? Говори. Если не скажешь, пожалеешь!

И, оттолкнув старуху, слуга выхватил меч и поднёс блестящий клинок к её глазам. Но старуха молчала. С трясущимися руками, задыхаясь, раскрыв глаза так, что они чуть не вылезали из орбит, она упорно, как немая, молчала. Только тогда слуга отчётливо осознал, что жизнь этой старухи всецело в его власти. Это сознание как-то незаметно охладило пылавшую в нём злобу. Остались только обычные после успешного завершения любого дела чувства покоя и удовлетворения. Глядя на старуху сверху вниз, он уже мягче сказал:

– Я не служу в городской страже. Я путник и только что проходил под воротами. Поэтому я не собираюсь тебя вязать. Скажи мне только, что ты делала сейчас здесь, в башне?

Старуха ещё шире раскрыла и без того широко раскрытые глаза с покрасневшими веками и уставилась в лицо слуги. Уставилась острым взглядом хищной птицы. Потом, как будто жуя что-то, зашевелила сморщенными губами, из-за морщин почти слившимися с носом. Было видно, как на её тонкой шее двигается острый кадык. И из её горла до ушей слуги донёсся прерывистый, глухой голос, похожий на карканье вороны:

– Рвала волосы… рвала волосы… это на парики.

Слуга был разочарован тем, что ответ старухи вопреки ожиданиям оказался самым обыденным. И вместе с разочарованием в его сердце вернулась прежняя злоба, смешанная с лёгким презрением. Старуха, по-видимому, заметила это. Всё ещё держа в руке длинные волосы, выдернутые из головы трупа, она заквакала:

– Оно правда, рвать волосы у мертвецов, может, дело худое. Да ведь эти мертвецы, что тут лежат, все того стоят. Вот хоть та женщина, у которой я сейчас вырывала волосы: она резала змей на полоски в четыре сун и сушила, а потом продавала дворцовой страже, выдавая их за сушёную рыбу… Тем и жила. Не помри она от чумы, и теперь бы тем самым жила. А говорили, что сушёная рыба, которой она торгует, вкусная, и стражники всегда покупали её себе на закуску. Только я не думаю, что она делала худо. Без этого она умерла бы с голоду, значит, делала поневоле. Вот потому я не думаю, что и я делаю худо, нет! Ведь и я тоже без этого умру с голоду, значит, и я делаю поневоле. И эта женщина – она ведь хорошо знала, что значит делать поневоле, – она бы, наверно, меня не осудила.

Вот что рассказала старуха.

Слуга холодно слушал её рассказ, вложив меч в ножны и придерживая левой рукой рукоятку. Разумеется, правой рукой он при этом потрагивал алевший на щеке чирей. Однако, пока он слушал, в душе у него рождалось мужество. То самое мужество, которого ему не хватало раньше внизу, на ступенях ворот. И направлено оно было в сторону, прямо противоположную тому воодушевлению, с которым недавно, поднявшись в башню, он схватил старуху. Он больше не колебался, умереть ли ему с голоду или сделаться вором; мало того, в эту минуту, в сущности, он был так далёк от мысли о голодной смерти, что она просто не могла прийти ему в голову.

– Вот, значит, как? – насмешливо сказал он, когда рассказ старухи пришёл к концу. Потом шагнул вперёд и вдруг, отняв руку от чирея, схватил старуху за ворот и зарычал: – Ну, так не пеняй, если я тебя оберу! И мне тоже иначе придётся умереть с голоду.

Слуга сорвал с неё кимоно. Затем грубо пихнул ногой старуху, цеплявшуюся за подол его платья, прямо на трупы. До лестницы было шагов пять. Сунув под мышку сорванное со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, слуга в мгновение ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму.

Старуха, сначала лежавшая неподвижно, как мёртвая, поднялась с трупов, голая, вскоре после его ухода. Не то ворча, не то плача, она при свете ещё горевшей лучины доползла до выхода. Нагнувшись так, что короткие седые волосы спутанными космами свесились ей на лоб, она посмотрела вниз. Вокруг ворот – только чёрная глубокая ночь.

Слуга с тех пор исчез бесследно.

Апрель 1915 г.

Обезьяна

Дело было в то время, когда я, возвратившись из дальнего плавания, уже готов был проститься со званием «хангёку» (так на военных кораблях называют кадетов). Это произошло на третий день после того, как наш броненосец вошёл в порт Ёко́сука, часа в три дня. Как всегда, громко протрубил рожок, призывавший на перекличку увольняемых на берег. Не успела у нас мелькнуть мысль: «Да ведь сегодня очередь сходить на берег правобортовым, а они уже выстроились на верхней палубе!» – как вдруг протрубили общий сбор. Общий сбор – дело нешуточное. Решительно ничего не понимая, мы бросились наверх, на бегу спрашивая друг друга, что случилось.

Когда все построились, помощник командира сказал нам так:

– За последнее время на нашем корабле появились случаи кражи. В частности, вчера, когда из города приходил часовщик, у кого-то пропали серебряные карманные часы. Поэтому сегодня мы произведём поголовный обыск команды, а также осмотрим личные вещи.

Вот что примерно он нам сказал. О случае с часовщиком я слышал впервые, но что у нас бывали покражи, это мы знали: у одного унтер-офицера и у двоих матросов пропали деньги.

Раз личный обыск, понятно, всем пришлось раздеться догола. Хорошо, что было только начало октября, когда кажется, что ещё лето, – стоит лишь посмотреть, как ярко озаряет солнце буи, колышущиеся в гавани, – и раздеваться не так уж страшно. Одна беда: у некоторых из тех, кто собирался на берег повеселиться, при обыске нашли в карманах порнографические открытки, превентивные средства. Они стояли красные, растерянные, не знали, куда деться. Кажется, двоих-троих офицеры побили.

Как бы там ни было, когда всей команды шестьсот человек, то для самого краткого обыска всё-таки нужно время. И странное же это было зрелище, более странного не увидишь: шестьсот человек, все голые, толпятся, заняв всю верхнюю палубу. Те, что с чёрными лицами и руками, – кочегары; в краже заподозрили было их, и теперь они с мрачным видом стояли в одних трусах: хотите, мол, обыскивать, так ищите где угодно.

Пока на верхней палубе заваривалась эта каша, на средней и нижней палубах начали перетряхивать вещи. У всех люков расставили кадетов, так что с верхней палубы вниз – ни ногой. Меня назначили производить обыск на средней и нижней палубах, и я с товарищами ходил, заглядывая в вещевые мешки и сундучки матросов. За всё время пребывания на военном корабле таким делом я занимался впервые, и рыться в койках, шарить по полкам, где лежали вещевые мешки, оказалось куда хлопотнее, чем я думал. Тем временем некий Ма́кита, тоже кадет, как и я, нашёл украденные вещи. И часы и деньги лежали в ящике сигнальщика по имени Нара́сима. Там же нашёлся ножик с перламутровой ручкой, который пропал у стюарда.

Скомандовали «разойтись» и сейчас же после этого – «собраться сигнальщикам». Остальные, конечно, были рады-радёшеньки. В особенности кочегары, на которых пало подозрение, – они чувствовали себя прямо счастливчиками. Но когда сигнальщики собрались, оказалось, что Нарасима среди них нет.

Я-то был ещё неопытен и ничего этого не знал, но, как говорили, на военных кораблях не раз случалось, что украденные вещи находятся, а виновник – нет. Виновники, разумеется, кончают самоубийством, причём в девяти случаях из десяти вешаются в угольном трюме, в воду же редко кто бросается. Рассказывали, впрочем, что на нашем корабле был случай, когда матрос распорол себе живот, но его нашли ещё живого и, по крайней мере, спасли ему жизнь.

Поскольку случались такие вещи, то, когда стало известно, что Нарасима исчез, офицеры струхнули. Я до сих пор живо помню, как переполошился помощник командира. Говорили, что в прошлой войне он показал себя настоящим героем, но сейчас он даже в лице изменился и так волновался, что прямо смешно было смотреть. Все мы презрительно переглянулись. Постоянно твердит о воспитании воли, а сам так раскис!

Сейчас же по приказу помощника командира начались поиски по всему кораблю. Ну, тут всех охватило особого рода приятное возбуждение. Совсем как у зевак, бегущих смотреть пожар. Когда полицейский отправляется арестовать преступника, неизменно возникает опасение, что тот станет сопротивляться, однако на военном корабле это исключено. Хотя бы потому, что между нами и матросами строго – так строго, что штатскому даже не понять, – соблюдалось разделение на высших и низших, а субординация – великая сила. Охваченные азартом, мы сбежали вниз.

Как раз в эту минуту сбежал вниз и Макита и тоже с таким видом, что, мол, ужасно интересно, хлопнул меня сзади по плечу и сказал:

– Слушай, я вспомнил, как мы ловили обезьяну.

– Ничего, эта обезьяна не такая проворная, как та, всё будет в порядке.

– Ну, знаешь, если мы будем благодушествовать, как раз и упустим – удерёт.

– Пусть удирает. Обезьяна – она и есть обезьяна.

Так, перебрасываясь шутками, мы спускались вниз.

Речь шла об обезьяне, которую во время кругосветного плавания получил в Австралии от кого-то в подарок наш комендор. За два дня до захода в Вильгельмсгафен она стащила у капитана часы и куда-то пропала, и на корабле поднялся переполох. Объяснялся он отчасти и тем, что во время долгого плавания все изнывали от скуки. Не говоря уж о комендоре, которого это касалось лично, все мы, как были в рабочей одежде, бросились обыскивать корабль – снизу, от самой кочегарки, доверху, до артиллерийских башен, словом, суматоха поднялась невероятная. К тому же на корабле было множество других животных и птиц, у кого – полученных в подарок, у кого – купленных, так что, пока мы бегали по кораблю, собаки хватали нас за ноги, пеликаны кричали, попугаи в клетках, подвешенных на канатах, хлопали крыльями, как ошалелые, – в общем, всё было как во время пожара в цирке. В это время проклятая обезьяна вдруг выскочила откуда-то на верхнюю палубу и с часами в лапе хотела взобраться на мачту. Но у мачты как раз работали несколько матросов, и они, разумеется, её не упустили. Один из них схватил её за шею, и обезьяну без труда скрутили. Часы, если не считать разбитого стекла, остались почти невредимы. По предложению комендора обезьяну подвергли наказанию – двухдневной голодовке. Но забавно, что сам же комендор не выдержал и ещё до истечения срока дал обезьяне моркови и картошки. «Как увидел её такую унылую – хоть обезьяна, а всё же жалко стало», – говорил он. Это, положим, непосредственно к делу не относится, но, принимаясь искать Нарасима, мы и в самом деле испытывали примерно то же, что и тогда в погоне за обезьяной.

Я первым достиг палубы. А на нижней палубе, как вы знаете, всегда неприятно темно. Лишь тускло поблёскивают полированные металлические части и окрашенные железные листы. Кажется, будто задыхаешься, – прямо сил нет. В этой темноте я сделал несколько шагов к угольному трюму и едва не вскрикнул от неожиданности: у входа в трюм торчала верхняя половина туловища. По-видимому, человек только что намеревался через узкий люк проникнуть в трюм и уже спустил ноги. С моего места я не мог разобрать, кто это, так как голова его была опущена, и я видел только плечи в синей матросской блузе и фуражку. К тому же в полутьме вырисовывался только его силуэт. Однако я инстинктивно догадался, что это Нарасима. Значит, он хочет сойти в трюм, чтобы покончить с собой.

Меня охватило необыкновенное возбуждение, невыразимо приятное возбуждение, когда кровь закипает во всём теле. Оно – как бы это сказать? – было точь-в-точь таким, как у охотника, когда он с ружьём в руках подстерегает дичь. Не помня себя, я подскочил к Нарасима и быстрей, чем кидается на добычу охотничья собака, обеими руками крепко вцепился ему в плечи.

– Нарасима!

Я выкрикнул это имя без всякой брани, без ругательств, и голос мой как-то странно дрожал. Нечего говорить, что это и в самом деле был виновный – Нарасима.

Нарасима, даже не пытаясь высвободиться из моих рук, всё так же видимый из люка по пояс, тихо поднял голову и посмотрел на меня. Сказать «тихо» – этого мало. Это было такое «тихо», когда все силы, какие были, иссякли – и не быть тихим уже невозможно. В этом «тихо» таилась неизбежность, когда ничего больше не остаётся, когда бежать некуда, это «тихо» было как полусорванная рея, которая, когда шквал пронесётся, из последних сил стремится вернуться в прежнее положение. Бессознательно разочарованный тем, что ожидаемого сопротивления не последовало, и ещё более этим раздражённый, я смотрел на это «тихо» поднятое лицо.

Такого лица я больше ни разу не видал. Дьявол, взглянув на него, заплакал бы – вот какое это было лицо! И даже после этих моих слов вы, не видевшие этого лица, не в состоянии себе его представить. Пожалуй, я сумею описать вам эти полные слёз глаза. Может быть, вы сможете угадать, как конвульсивно подёргивались мускулы рта, сразу же вышедшие из повиновения его воле. И само это потное, землисто-серое лицо – его я легко сумею изобразить. Но выражение, складывавшееся из всего этого вместе, это страшное выражение – его никакой писатель не опишет. Для вас, для писателя, я спокойно кончаю на этом своё описание. Я почувствовал, что это выражение как молния выжгло что-то у меня в душе – так сильно потрясло меня лицо матроса.

– Негодяй! Чего тебе тут надо? – сказал я.

И вдруг мои слова прозвучали так, словно «негодяй» – я сам. Что мог бы я ответить на вопрос: «Негодяй, чего тебе тут надо?» Кто мог бы спокойно сказать: «Я хочу сделать из этого человека преступника»? Кто мог бы это сделать, глядя на такое лицо? Так, как я сейчас вам рассказываю, кажется, что это длилось долго, но на самом деле все эти самообвинения промелькнули у меня в душе за одну секунду. И вот в этот самый миг еле слышно, но отчётливо донеслись до моего слуха слова: «Мне стыдно».

Выражаясь образно, я мог бы сказать, что эти слова мне прошептало моё собственное сердце. Они отозвались в моих нервах, как укол иглы. Мне тоже стало «стыдно», как и Нарасима, и захотелось склонить голову перед чем-то, стоящим выше нас. Разжав пальцы, вцепившиеся в плечи Нарасима, я, как и пойманный мною преступник, с отсутствующим взглядом застыл над люком в трюм.

Остальное вы можете себе представить и без моего рассказа. Нарасима сейчас же посадили в карцер, а на другой день отправили в военную тюрьму в Урага. Не хочется об этом говорить, но заключённых там часто заставляют «таскать ядра». Это значит, что целыми днями они должны перетаскивать с места на место на расстояние нескольких метров чугунные шары весом в девятнадцать кило. Так вот, если говорить о мучениях, то мучительней этого для заключённых нет ничего. Помню у Достоевского в «Мёртвом доме», который вы мне когда-то давали прочесть, говорится, что если заставить арестанта много раз переливать воду из ушата в ушат, от этой бесполезной работы он непременно покончит с собой. А так как арестанты там действительно заняты такой работой, то остаётся лишь удивляться, что среди них не бывает самоубийц. Туда-то и попал этот сигнальщик, которого я поймал, – веснушчатый, робкий, тихий человечек…

Вечером, когда я с приятелями-кадетами стоял у борта и смотрел на таявший в сумерках порт, ко мне подошёл Макита и шутливо сказал:

– Твоя заслуга, что взяли обезьяну живой.

Должно быть, он думал, что в душе я этим горжусь.

– Нарасима – человек. Он не обезьяна, – ответил я резко и отошёл от борта.

Остальные, конечно, удивились: мы с Макита ещё в кадетском корпусе были друзьями и ни разу не ссорились.

Шагая по палубе от кормы к носу, я с тёплым чувством вспомнил, как растерян был помощник командира, беспокоившийся о Нарасима. Мы относились к сигнальщику, как к обезьяне, а он ему по-человечески сочувствовал. И мы, дураки, ещё презирали его – невыразимая глупость! У меня стало скверно на душе, я понурил голову. И опять зашагал по уже тёмной палубе от носа к корме, стараясь ступать как можно тише. А то, казалось мне, Нарасима, услышав в карцере мои бодрые шаги, оскорбится.

Выяснилось, что Нарасима совершал кражи из-за женщин. На какой срок его приговорили, я не знаю. Во всяком случае, несколько месяцев он просидел за решёткой: потому что обезьяну можно простить и освободить от наказания, человека же простить нельзя.

Сентябрь 1916 г.