Buch lesen: "La puta gastronomía"

Primera edición, febrero de 2019

Segunda edición, marzo de 2019

Primera reimpresión, abril de 2019

Segunda reimpresión, mayo de 2019

Primera edición digital, mayo de 2020

El Desvelo Ediciones

Paseo de Canalejas, 13-3ºA

39004-Santander

Cantabria

@eldesvelo

© de la obra, David Remartínez Martínez, 2018

© del prólogo, Pedro Vallín Pérez, 2018

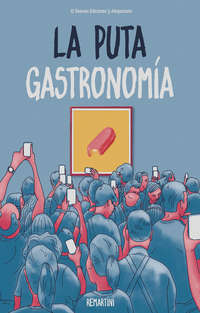

© de la ilustración de portada, Daniel Crespo Saavedra, 2019

© del diseño de cubierta e interior, Bleak House, 2019

© de la edición, El Desvelo Ediciones, 2019

ISBN papel: 978-84-949395-7-0

ISBN digital: 978-84-121196-8-8

IBIC: WB

Depósito Legal: SA 8-2019

Impreso en España–Printed in Spain

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Remartini

Índice

Prólogo. El naúfrago de la cuchara de palo

EL ÚLTIMO BAR

1.Justificación del grosero título de este libro

UNA ORACIÓN

2.La comida es un cuento

LA COFRADÍA DE LA MANTEQUILLA NEGRA

3.Por qué no respetamos a los gastrónomos

PRUDÓN, EL POLLO CÁNTABRO

4.Por qué en España no sabemos hablar de comida

PATRIA IBÉRICA

5.Por qué la cocina de las abuelas es un mito

CÓMO MANTENER VIVA UNA ALBAHACA

6.Por qué nos hemos tragado que la cocina es un arte

UN BRINDIS AL AZAR

7.Por qué el Rioja no es el gran vino español

EL BUEN SALVAJE

8.Por qué el vino bueno es el vino que te gusta a ti

TORREZNOS DE MAR

9.Por qué debes defender la comida industrial

LAS TRES MIGAS

10.Por qué comer bien no depende del precio

TATIANA NORI

11.Por qué la comida es pornografía

VERMÚ SANTO

12.Por qué la gastronomía eres tú

EPÍLOGO. PATRICIO CON RODAJA

BIBLIOGRAFÍA BREVEMENTE COMENTADA

Prólogo

EL NÁUFRAGO DE LA CUCHARA DE PALO

Al autor de este libro lo salvó de la depresión una cuchara de palo, lo cual es manifiestamente injusto habida cuenta la cantidad de gente a la que él salvó una vez y cientos, y a los que nos habría gustado pagarle aquel rescate siendo esta vez su flotador. A su manera, David fue durante unos meses Chuck Nolan, solo en una isla, y su balón Wilson, expresión redonda de nuestro afán de amor, fueron un trozo de madera, un fuego y un puchero. En estas páginas devuelve el favor convirtiéndolas en una balsa improvisada con la que todos podamos volver al hogar, aunque Kelly Frears se haya casado con otro. Pero este libro no trata sobre aquellos meses en que David estuvo perdido en una playa emergida en mitad del mar sin apenas moverse, hablar o alimentarse. Este híbrido de diario, ensayo y colección de pequeños prodigios es un tríptico sobre la comida compuesto por imágenes superpuestas, no consecutivas, y aun así inteligibles.

La más obvia, la imagen central de la tablilla, es un fresco herético y devoto a la vez —la fusión imposible de lo pagano y lo fervoroso, ya lo verán, es una singularidad del autor— sobre la epifanía culinaria que ha vivido España en estas décadas aceleradas. Dibuja los perfiles del furor por las cocinas, la propia y las ajenas, y de la tontería rococó que ha generado esta fiebre a su alrededor, plasmada en esos documentales de miriñaque con los que los restaurantes de postín pretenden engalanar sus platos de filosofías y trascendencias de libro de autoayuda. Es una denuncia de la patochada solemne y de la súbita floración de especialistas del disgusto, dispuestos a protestar por un diente de ajo que se hizo demasiado amigo de una llama. Pero a pesar de ello, este libro no es una impugnación, no es la protesta airada de un señor enfadado con el presente ni mucho menos una elegía nostálgica a las cacerolas antiguas. El emperador va desnudo, proclama David, sí, pero el propósito de nuestro notario no es la descalificación de la mentecatería o la exposición de un cuerpo grotesco oculto bajo las sedas, sino, bien al contrario, señalar que detrás de los refajos y jubones habita un torso hermoso. Porque la revolución gastronómica española, la ubicuidad mediática de las aristocráticas cocinas Michelin y los interminables programas televisivos de enseñanza y concurso nos han ampliado el vocabulario, las mañas con el fuego y el frío, el catálogo de víveres disponibles, el gusto por la hermosura de los alimentos y los emplatados, y la concupiscencia exitosa de los días con el fruto de la vid. La gastronomía patricia ha soliviantado el orgullo de los menús plebeyos, ha descorchado una curiosidad infantil por combinaciones insensatas de productos y elaboraciones, y, en fin, nos ha ensanchado el paladar y la sobremesa a precios populares. Nos ha hecho más sensibles al placer de ser penetrados, vía oral, por innumerables habitantes de este planeta generoso. El emperador chef está desnudo, por supuesto, pero tiene un cuerpo esculpido por Praxíteles.

La segunda imagen del tríptico, que se barrunta bajo el paisaje gastronómico con solo retroceder unos pasos y entornar los ojos, es un retrato del país y del mundo. Una delicada voluta de pincel sobre la humanidad de hace un rato y la de hoy mismo. Hablando de los panes, la cocción lenta, la fermentación del vino o la curación del salchichón, bendiciendo tradiciones que inmediatamente viola, David acierta a levantar un asombroso mural en el que se leen sin leerse los nombres de nuestros quebrantos políticos, económicos y sociales, los apellidos culturales de esta contemporaneidad multiforme y apabullante en la que pugnan, en enfrentamiento mitológico, el buen humor y el ánimo solemne, la inteligencia y el cinismo, la alegría y el boato, la ligereza y la importancia, que son casi siempre —es hora de decirlo— pares antitéticos. Una disyuntiva que es necesario resolver para evadirse de tantos otros falsos dilemas como nos proporcionan este país y este mundo, llenos ambos de sacerdotes empeñados en que discutamos si el Cielo habita en el rabo de toro o en las gyozas, en el ceviche o en los Risketos, si la devoción por la paella está reñida con plantarle al arroz una buena chistorra —¡que no lo llamen matrimonio!—, y si la comida ha de vigorizar vikingos o deleitar feligreses de meñique tieso. Dualidades impostadas, reñidas con la doble condición de bestia y arcángel a la que estamos condenados desde Darwin. Porque en estas pocas páginas cabe el mundo sin empacho, del mismo modo que en nuestros estrechos cuerpos caben cocinadas la flora y la fauna todas, si somos metódicos y pacientes en la empresa vital de albergar en la tripa un bullicioso Arca de Noé.

La tercera ofrenda que componen esta muchedumbre de certezas redentoras, fábulas extraordinarias y medias verdades, este panóptico de cuentos y actas que levanta David, es otro desnudo, el de su autor. Procede una confesión, sabrán perdonar la obscenidad: el que suscribe no fue quien es hasta que se cruzó con este aragonés estrecho, llave allen del conjunto de tableros y bisagras que uno era y con los que anduvo hecho un trasto equivocado hasta el feliz encuentro. En su estupor sonriente ante el gozo, su propensión a la vitalidad, su valentía para convocar la catástrofe y reconstruir el mundo después, en su hambre de saberes y placeres y en su generosidad insobornable para evangelizarnos en la sensualidad halló uno mismo el mejor encaje de sus piezas. Como si uno hubiera venido al mundo incompleto, esperando sin saberlo una piedra de clave zaragozana para que su arco pudiera elevarse sobre la gravedad de lo anodino, lo mezquino, lo triste y lo ensimismado. David lo hace sin querer, sin ser del todo consciente de su don y su regalo. Por eso dedica muchas páginas a Patricio, cobaya improvisado de victorias y derrotas ante la encimera, y en su incondicional amor por ese Antínoo protestón, este Adriano de las brasas, que, como el emperador romano, es catedrático del sentido común, eleva una proclama de amor incondicional a la vida y a sus habitantes.

En cada página de este breve volumen late una batalla épica contra la tristeza, el malhumor y la afectación, y en su abundante erudición culinaria, enemiga fiera de la importancia, se contiene una oda al placer que reside en lo hermoso, lo inteligente y lo bueno. Este libro es sin pretenderlo un manual del comer y del cocinar desde un sacrílego desorden de las categorías, una guía para quemarse, cortarse y ensuciarse, para abrazar la gula con lujuria y viceversa, un viaje a lomos de un dragón blanco por otros muchos libros, lugares y comilonas, y una pauta para comer con los dedos, con palillos, con tenazas o con cuchara. Pero también y sobre todo es el cuaderno de bitácora de una vida glotona, un balón Wilson para cualquier naufragio y el menú degustación de un guisandero que engrandece, mientras se ata el delantal y nos sirve un vino, nuestro gusto, nuestra sabiduría y nuestra felicidad. Abran la boca.

Pedro Vallín

3 de enero de 2019

Para Dora, por la comida. Para Jesús, por el vermú. Y para Irene y Ruth, por tantas risas.

EL ÚLTIMO BAR

Si durante los días de tu vida te has levantado de habitual con un buen afán, decidido a pasarlo bien y tratando a la gente con alegría, cuando te mueres vas a parar a un bar donde no cenas, sino que siempre desayunas. Me lo contó durante un sueño Julio Camba, que ya está ahí. Camba y yo somos muy amigos, tan parecidos y tan distintos, un tipo listo y otro tonto con humores gemelos y con una suerte añadida: yo nunca tuve que lamentar su muerte y él, cuando suceda la mía, se alegrará un montón, pues me tiene reservada una banqueta a su vera en el susodicho establecimiento del Más Allá.

En ese bar, donde la charla no cesa, conocen de antemano cómo te gusta el café. Sirven el jamón recién cortado, los zumos naturales no conllevan un abusivo recargo y la tortilla de patata siempre la cocina tu madre. También clavan la tortilla francesa, plegándola sobre sí misma antes de cuajarse, con ese amor paciente que tanto escasea entre la hostelería terrenal. El huevo, ya se sabe, precisa funambulistas del fuego, que probablemente sólo se forjen allá donde quemarse da igual, o sea en algún cielo, caso del que me describió mi amigo en un sueño.

Camba está encantado, porque en realidad ese bar eternamente matinal es un premio para quienes ya llegan allí en tal estado, satisfechos, habiendo aprendido que sólo podemos manejar nuestro ánimo, y las más de las veces, a duras penas. Somos huevos que, tras quebrarse la cáscara, se van cociendo en frustraciones, friéndose en trabajos ingratos, atortillando en sus afectos y en general, revolviéndose con un montón de pijadas sin sustancia. Por eso acabamos tiesos.

I

Justificación del grosero título de este libro

Era uno de esos viajes que organizan las administraciones públicas para propiciar el turismo, y al segundo día ya había llegado a la conclusión de que aquel bloguero, pequeño, callado y altanero, era además un imbécil descomunal. Llamémosle Gastromonguer, ya que este tipo de blogueros gustan de fundirse ontológicamente con la marca que pretenden consolidar a golpe de like. Son ellos, son su ocupación, pero sobre todo son su avatar. Son fantasmas.

Desde que habíamos iniciado el viaje, Gastromonguer se había dedicado, únicamente, a fotografiar con fruición los platos que nos habían servido en los restaurantes escogidos por la organización, una buena selección de mesones de pueblo y locales laureados por guías de prestigio representativa de aquella comunidad autónoma cuyos deleites debíamos promocionar después los agasajados. Sin embargo, ya fuesen lentejas con denominación de origen o becadas a baja temperatura, el fulano aquel apenas había probado casi nada de cuanto le habían servido en plato de marqués. A los presuntos periodistas se les trata en estas excursiones subvencionadas a cuerpo de Borbón campechano, pero Gastromonguer venía ya ungido de casa. Incluso se había permitido varios desprecios, rechazando con remilgos un pichón asado al recibirlo a la antigua usanza, o sea entero y embalsamado sobre patatas panaderas, o un huevo frito de casa, de la misma granja aledaña adonde vivía el paisano que lo había frito, porque no estaba «coagulado del todo». En ese momento concreto casi le parto la boca. Una buena hostia a mano abierta con el huevo adosado a ella, que le hubiera estampado la dulce yema entre ojo y ojo chorreándole, a ser posible, el teléfono móvil. Supongo que me frenaron los abundantes ansiolíticos que ya ingería en los desayunos como parte de mi dieta matinal.

Merced al abotargamiento de las pastillas me quedé rumiándome la ira, mientras Gastromonguer seguía colocando y recolocando el plato del huevo en distintos rincones del restaurante, cual polilla, en busca de la mejor iluminación para su foto. Una vez que acabó de instagramearlo, tuitearlo, feisbuquearlo y de enviarlo a la Estación Espacial Internacional, y con el resto de la mesa ya degustando los postres, le dirigí una mirada de odio albumínico que no recibió porque, en su arrogancia, también ignoraba a cuantos componíamos el resto de la comitiva.

Los viajes de turismo para prensa se desarrollan más o menos así: juntas a varios individuos que publiquen en distintos medios de comunicación y los conduces deprisa pero acolchados a través de una selección de restaurantes, hoteles, museos improbables y fotografías panorámicas, atropellando el programa promocional durante dos o tres jornadas frenéticas. El viaje ha de transcurrir lo suficientemente acelerado como para que el desconcierto, el atiborre gratuito y el inevitable sentimiento de culpa consecutivo empuje a los invitados a vanagloriar en sus respectivos medios cuanto les has regalado por ser quienes son: gente influyente. Yo, que apenas podía influirme a mí mismo ayudado por la farmacopea, iba en representación de mi diario. Llevaba varios años escribiendo de comer y de beber durante mis ratos libres como periodista provinciano, y acababa de regresar de una breve baja por estrés. Mi director había tenido a bien traspasarme el viaje —estaba invitado él— para facilitarme la reincorporación. O quizá para que dejase de protestar.

En el avión coincidí con media docena de periodistas, blogueros y escritores dedicados principalmente a la gastronomía. Especialistas, o presuntos especialistas como yo. La diferencia entre esos tres colectivos es sencilla: el periodista gastronómico escribe para que le paguen; el bloguero, para que le adulen; y el escritor, para engullir gratis. Yo mismo era periodista y bloguero a la vez, y con mis actividades procuraba ingresar dinero, aplausos y digestiones memorables. La estrella de la expedición, sin embargo, era Gastromonguer, quien atesoraba tropocientosmil seguidores en redes sociales bajo su avatar. Como hoy en día nadie sabe medir audiencias —o mejor dicho, nadie sabe sacarles rentabilidad—, el número de seguidores equivale por sí solo al baremo del éxito. Y en ese universo métrico, Gastromonguer era un crac: contaba los followers por miles, alimentaba una web llena de banners, colaboraba en una emisora de radio, publicaba columnas en dos revistas del sector y conocía a todos los próceres de la alta cocina. Estaba en el ajo, en la pomada, en el ciberespacio del gusto. Y desde allí trataba a los demás: solo abría la boca para indicar que aquella crema de boletus, de la que había sorbido una miaja con un mohín de escrúpulo, le recordaba a «la que incluyó Andoni en su menú de 2006»; o cuando sospechaba que el cordero a baja temperatura «estaba copiado del que presentó el año pasado Albert en Madrid Fusión». Madre, cuántas hostias con huevo necesitaba el pobre.

Llegada la última cena, exploté. En lugar de llevarnos al habitual estrella Michelin, nuestros patrocinadores nos presentaron a un cocinero con talento que, tras diversas aventuras hosteleras, se había refugiado en un restaurante propio, pequeño, sin carta, donde despachaba lo que cada semana le apetecía, en función de cuanto encontraba durante sus paseos por el mercado local. Ni siquiera tenía carta de vinos: al llamar para reservar te contaba los ingredientes principales de la semana y te recomendaba que llevases tú mismo la botella o botellas que más te gustasen. Así gastabas lo que querías (el vino suele ser la condena de cualquier factura) y él se ahorraba problemas de esnobismo con los frecuentes gourmets de barrio, según me confió más tarde. Era un tipo de poco hablar, gordo pero rotundo, como son los cocineros gordos pero rotundos (un fenotipo en sí mismo), y a tenor de lo dicho sobre su actitud, un tipo inusualmente razonable como hostelero.

Nos sentamos y empezó uno de los mejores menús que recordaré por siempre: una crema de vainas con su espuma que me puso verde las entrañas; un arroz de sardinas asadas que olía a su grasa ahumada aun a través del alioli; y unos espárragos blancos aderezados con tres suculentas salsas que no pude descifrar, pero que todavía siguen bailando en mi memoria con la alegría de las Shangri-Las y de las Ronettes.

Nada más llegar y estudiar el local, nuestro amigo Gastropolilla pidió que le habilitaran una mesa aparte, bajo una lámpara concreta, para hacer las fotos. La mesa donde íbamos a comer recibía una iluminación demasiado tenue para alumbrar su arte. El suyo, no el del cocinero, claro, pues la difusión de imágenes de platos enlucidas por esta clase de blogueros/fotógrafos pretende apropiarse en cierto modo del talento ajeno, o cuando menos, formar parte de él: «Yo lo descubrí, yo tuve el olfato de verlo», etcétera. Gastrophone, pues, nos libró de su impertinente compañía durante la mayor parte de la velada, haciendo sus cosicas mientras los demás charlábamos y masticábamos felicidad.

Cuando acabó la sesión/emisión y finalmente se sentó, otro compañero de viaje, un escritor asturiano, tuvo una idea que a los pocos minutos acabaría en bronca. Me pegó un codazo cómplice, tan desmesurado que me tiró el trozo de pastel justo cuando me lo aproximaba a la boca, y me sugirió que le preguntásemos al bloguero especialista qué pensaba acerca de la sidra. De la sidra asturiana, por supuesto, pues para los asturianos no existe otra. El resto son brebajes, como el resto de España es tierra reconquistada.

Recuperando del mantel el trozo de chocolate que me había precipitado, le contesté en voz baja que no guardaba intención alguna de meterme en semejante debate, ante lo cual, decidió soltar él mismo la liebre. Los asturianos —insisto— son así.

—Oye, tú que sabes tanto de gastronomía y eso…, ¿qué piensas de la sidra asturiana?

Creo que la respuesta ocupó quince minutos, recitada con la solemnidad de unas coplas por la muerte de algún padre. «Al fin puedo explayarme», debió de pensar Gastromonguer, visiblemente a gusto de enfundarse en su papel de sacerdote virtual. Bajo un torrente de prosopopeya, nos ilustró sobre los orígenes de la sidra, su proceso básico de elaboración, sus variedades, las muchas sidras que había probado por distintos puntos del planeta, las principales marcas y bodegas del orbe y, finalmente, con un par de frases sentenciosas, sobre la pena (teatral) que le provocaba la sidra asturiana por carecer de calidad y representar la incapacidad de sus productores de crear algo excelso, esto es, un mercado internacional con beneficios y un prestigio culinario equiparables al champán o el vino de hielo alemán. Algo así dijo, sin permitirse siquiera pausas que facilitaran la respiración propia o la intervención ajena.

Hubo un minuto de silencio en la mesa cuando acabó la perorata.

Miré al escritor asturiano, esperando que contestara. Pero la sonrisa de su cara me dejó bien claro que:

No se había enterado de nada.

No le importaba una mierda no haberse enterado de nada.

Se lo había pasado teta contemplando el engreimiento de la Polilla Séneca.

A mí, sin embargo, la sangre me aporreaba las sienes. Las moléculas de los ansiolíticos se habían quedado patidifusas ante lo escuchado, permitiendo el paso de una turbamulta de glóbulos rojos armados con antorchas que exigían Justicia. Casi me pareció notar entre los exaltados al mismísimo Manuel Vázquez Montalbán puño en alto y a Julio Camba expulsado por la ira de la cama de su hotel. Aquel 15M sanguíneo descendió, empujado con odio, desde mi cerebro hasta la boca, que por supuesto no pude mantener cerrada:

—Está muy bien eso que nos has contado, ¿pero no piensas que tras la sidra hay algo más? Yo he vivido muchos años en Asturias y beber sidra es, sobre todo, un gesto colectivo. Se bebe sidra en grupo, se comparte, se bebe del mismo vaso. Además, la sidra tradicional es como es porque apenas se cultivan manzanas suficientes para producir la cantidad que se consume en Asturias, no te digo ya para exportarla. Los productores han probado en otros formatos, sidra de mesa y cosas así, que están muy bien, pero me parece que el resultado son productos distintos, ¿no?

Remarqué el «¿no?» porque, aunque sublevado en mis adentros, no pretendía enzarzarme. Conforme exponía mis sencillos argumentos, los ansiolíticos habrían empezado a desalojar la plaza de mi cabeza, calmándome. Simplemente quería evidenciar que tras cualquier alimento o bebida, y especialmente tras la sidra, pervive un uso social, tan interesante para analizar como la misma botella en cuestión. Además, ese fulano sabía mucho más sobre la Teoría y Aplicaciones de la Fermentación de la Manzana que las cinco últimas generaciones de lagareros del concejo de Nava. Si centraba el tiro en el ámbito enciclopédico, estaba perdido.

De nada sirvió. Gastromonguer, feliz de poder seguir desplegando su biblioteca, contraatacó con la furia de un Fernando Fernán Gómez atrapado en un plató de Telecinco. Insistió en la formidable industria sidrera que había conocido durante sus viajes por Europa y me acusó de rancio, de defender una tradición caduca que durante décadas había anclado a España en un triste pozo gastronómico, en la boina que nos había alejado de la modernidad, de la Estación Espacial, de la Organización Mundial de la Salud y del garaje de Steve Jobs.

Me llamó reaccionario, vamos.

De nuevo, decenas de moléculas de Alprazolam fallecieron arrolladas en mis principales arterias. Reiteré que la gastronomía no podía reducirse a un negocio obligado a inventar cada día la pólvora, y en que la sidra era una bebida vieja, en efecto, pero a la vez divertida. Que hablar de comer nos obliga a hablar también del simple, pero mayúsculo, placer de comer —algo que él no había hecho en todo el viaje, por cierto—. Pero le hablaba a una pared. Cada opinión que conseguía farfullar le encabezonaba más en la certeza de que yo no tenía ni puñetera idea, mereciendo por tanto un severo correctivo intelectual. Con el resto de la mesa asistiendo a una final de Wimbledon entre Pajares y Esteso, y con su verborrea machacando mi —de por sí escasa— capacidad de razonamiento, Gastromonguer me fue arrinconando a golpe de datos y extranjerismos hasta que, como garrotada final, zanjó: «Con gente como tú, los vinos españoles seguirían siendo esos vinos de pueblo que se hacían cuando yo era un crío».

Supongo que la cara se me puso de color burdeos. Porque uno de los responsables de la organización, sentado a mi otra vera, me propuso, aprovechando el histérico silencio que guardé durante unos segundos, que nos tomásemos juntos el café en la terraza «para tomar el aire». Consciente de mi derrota, acepté. Salimos los dos, yo cabizbajo, quemándome los zapatos de rabia cual Rocky con su entrenador tras tirar la toalla y haber tropezado con el cubo de los escupitajos.

Nos sentamos en la terraza a esperar los cafés. Para mi sorpresa, apareció el cocinero con ellos. Nos dejó las tazas en la mesa sin mediar palabra y se sentó también. Sacó un paquete de Marlboro, me miró, me ofreció un cigarro que acepté y, encendiéndomelo, me dijo:

—La puta gastronomía, ¿eh?

Rompimos los tres a reír.

—La puta gastronomía, en efecto —contesté.

Y así nació este libro.

(Lo firmo con mi pseudónimo para ponerme al nivel del enemigo).