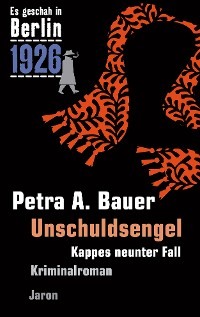

Buch lesen: "Unschuldsengel"

Petra A. Bauer

Unschuldsengel

Kappes neunter Fall

Kriminalroman

Jaron Verlag

Petra A. Bauer, geboren 1964, lebt als freie Journalistin und Autorin in ihrer Geburtsstadt Berlin. Neben Krimis, Kinder- und Jugendbüchern schreibt sie Ratgeber, Fachartikel und Kolumnen zum Themenbereich Familie, Frauen und Lifestyle. Sie gehört sowohl der Vereinigung deutschsprachiger Krimiautorinnen an, den «Mörderischen Schwestern», als auch dem «Syndikat», der Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur. 2006 gab sie ihr Krimidebüt mit dem erfolgreichen Roman «Wer zuletzt lacht, lebt noch». (www. writingwoman.de)

Originalausgabe

1. Auflage 2009

© 2009 Jaron Verlag GmbH, Berlin

1. digitale Auflage Zeilenwert GmbH 2013

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin

Satz: LVD GmbH, Berlin

ISBN 9783955520083

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titelseite

Impressum

Widmung

Zitat

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

ACHT

NEUN

ZEHN

ELF

ZWÖLF

DREIZEHN

VIERZEHN

FÜNFZEHN

SECHZEHN

SIEBZEHN

ACHTZEHN

NEUNZEHN

ZWANZIG

EINUNDZWANZIG

Es geschah in Berlin…

Zur Erinnerung an meine Omi (1904–1988)

Ich hatte einst ein Leben. Ein sehr schönes Leben sogar, zumindest für meine Verhältnisse. Ein paar sehr gute Freunde begleiteten mich durch dick und dünn, und ich hatte eine Arbeit als Näherin. Das hat mich nicht reich gemacht, aber es war genug, um mir ein paar schöne Dinge zu leisten. Mir hat nichts gefehlt.

Meinen Vater kannte ich nicht, doch meine Mutter war sehr liebevoll. Sie hat mich ihren Augenstern genannt. Es muss furchtbar für sie sein.

Ich hatte auch einen liebevollen Freund. Er trug mich auf Händen, bis er mich eines Tages aus heiterem Himmel umbrachte.

EINS

TIEF ATMET ER den Duft ihrer lockigen Haare ein, fühlt ihre weiche Haut. Weiß und makellos, beinahe wie das seidene Laken, auf dem sie ausgestreckt liegt. Seine Hand streicht ihren schmalen Körper entlang, der ihm gerade die ersehnte Entspannung verschafft hat. Er spürt ihren Bauch. Fest und glatt, genau so, wie er es wünscht, ohne die kleinste Wölbung.

Ein tiefer Seufzer entfährt ihrer Kehle. «So schön», haucht sie, «so schön.» Sie dreht sich zu ihm, schlägt die Augen auf. «Ich möchte ganz dir gehören. Vollkommen!»

Ihre Smaragdaugen strahlen diesen besitz ergreifenden Glanz aus, den er schon öfter gesehen hat. Sie darf nicht weiter reden, darf nicht sagen, was andere vor ihr sagten. Er verschließt ihren roten Mund mit einem langen Kuss. Als beide kaum noch Luft bekommen, lässt er von ihr ab. Er lauert, hofft, sehnt sich danach, ihre dummen Gedanken weg geküsst zu haben.

Sie lächelt ihn an. «Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen.» Sie sieht dabei so glücklich aus. Weich und selig.

Seine Mimik gefriert. Gleich wird sie es sagen. Wird sagen, was alle gesagt hatten. Er sieht, wie sich ihre Lippen bewegen, die blutroten, feuchten Lippen, die er eben noch heiß küsste und die nun Worte formen, die er nur sieht, aber nicht hört. Hochzeit, ehrbare Frau, Kinder, Familie. Er küsst sie wieder. Ihre weichen Lippen ekeln ihn an. Blutrote Lippen. Blut. Das ist es – Blut!

Er weiß, was nun zu tun ist. Er weiß es immer. Sie haben es ihm gesagt. «Lass uns ein Spiel spielen», sagt er sanft. Frauen lieben Spiele. Alle tun das. Es ist so einfach, fast eine Beleidigung für ihn.

Sie kichert, als er ihr die Augen verbindet und ihre Welt im Dunkel versinkt. Sie kichert noch immer, als er ihre Hände mit einem Seidenschal an die Bettpfosten bindet. Sie windet sich in lustvoller Erwartung dessen, was da kommen wird.

Dann wartet er ab, tut gar nichts.

Ihr Kichern weicht einem unsicheren Lächeln. «Bist du noch da?» Sie hebt ihren Kopf, als blicke sie sich suchend um, doch die Augenbinde lässt keinen Lichtstrahl durch.

Er genießt die Unsicherheit in ihrer Stimme, hört die leichten Angstvibrationen hinter den Worten. Er sieht sie hilflos ans Bett gefesselt. Ihre Antwort soll sie bekommen. Er stopft ein Tuch in ihre Kehle, damit sie seine Erwiderung stumm hinnimmt.

Sie weiß nun, dass er noch da ist, aber sie soll es auch spüren. Noch wartet er ab, bis ihre Pein sich steigert, bis er ihre Angst riechen kann. Dann beginnt das Spiel mit einem wahnsinnigen Schmerz unterhalb ihres Bauchnabels. Teuflisch. Lustvoll. Bestialisch. Er ist sich sicher, dass das Wort bestialisch den Grad ihrer Qual angemessen beschreibt. Er dreht das lange Messer genüsslich in ihrem unwürdigen Fleisch herum, bevor er es heraus zieht, um es an anderen Stellen durch die porzellan farbene Haut zu jagen. Das Farbspiel gefällt ihm in diese m Stadium am besten, wenn der Kontrast noch gut zu sehen ist. Rot und Weiß. Wie Rosen im Schnee. Später verteilt sich das warme Blut überall. Wonnig patscht er darin herum, doch wenn alles rot ist, bietet es ihm keinen wahren Genuss mehr. Er liebt Kontraste, Gegensätze, das Unvereinbare. Wenn sich die Unterschiede auflösen, wenn das Fleisch nicht mehr von der Umgebung zu unterscheiden ist, nimmt er den Frauen stets die Augenbinde ab. Er sieht ihnen in die flehenden Augen und lässt das kühle Eisen langsam durch ihren Hals gleiten, wo eine letzte blubbernde Fontäne das Ende ihres Lebens anzeigt.

Auch heute sieht er ruhig ihrem Todeskampf zu, wäscht sich dann sorgfältig das Blut von den Händen, zieht sich an und verlässt die Wohnung für immer. Er wird sich keiner Frau mehr nähern. Den Engel, den er suchte, gibt es nicht.

ZWEI

«FROLLEIN, hier könn’ Se nich einfach stehnbleiben! Se wolln doch wohl Ihr junget Lehm nich einfach wegwerfen!» Ein schnauzbärtiger Schutzmann zog Wilhelmina Kowalewski energisch von der Straße auf das Trottoir zurück. Der Fahrer einer Daimler-Limousine betätigte wütend die Hupe. «Ham Se die vielen Automobile nich bemerkt? Sind wohl nich von hier, wie?»

Das junge Mädchen schüttelte den Kopf. Mina, wie ihre Familie und die Freundinnen sie nannten, stammte aus Grube Ilse Bückgen und hatte gerade «nach Berlin gemacht». So sagte man bei ihr zu Hause in der Niederlausitz, wenn jemand in die Hauptstadt zog, um dort zu arbeiten und sein Glück zu versuchen. Bislang hatte sie Automobile lediglich von weitem und auch nur in geringer Zahl gesehen. Hier am Potsdamer Platz strömte jedoch eine wilde Mischung aus offenen und geschlossenen Automobilen, aus Pferdefuhrwerken und Fahrrädern holpernd in alle Richtungen rund um den in der Mitte platzierten Verkehrsturm.

Die Daimler-Limousine, die sie beinahe überfahren hatte, war längst im Gewühl verschwunden. Möglicherweise hatte der Fahrer den Wagen an den Schinkelschen Torhäuschen des Potsdamer Tores vorbei zum Oktogon des Leipziger Platzes gelenkt. Vielleicht war er aber auch in die Königgrätzer Straße abgebogen und zum Anhalter Bahnhof gefahren. Wer vermochte das schon zu sagen, mündeten doch sechs Straßen in diesem Verkehrsknotenpunkt.

Mina war am Potsdamer Bahnhof mit dem Zug angekommen und hatte ihren Koffer durch die Bahnhofshalle gewuchtet. Die Menschen waren an ihr vorbei gehastet, und niemand hatte Hilfe angeboten. Anschließend war das Geschehen auf dem Platz mit aller Macht über sie hereingebrochen und hatte sie derart in den Bann gezogen, dass sie nicht darauf geachtet hatte, wohin sie gelaufen war. Der Schutzmann hatte ihr das Leben gerettet. Wie peinlich – da war sie kaum ein paar Minuten in der Reichshauptstadt, und schon wäre sie buchstäblich beinahe unter die Räder gekommen! Das war also das Schreckgespenst, das niemand so recht zu fassen vermochte, wenn daheim gesagt wurde: «Pass auf, dass de in Berlin nicht unter die Räder kommst!» Jeder, der nach Berlin machte, musste sich beinahe zwangsläufig diesen Satz anhören, ohne zu verstehen, was damit genau gemeint war.

Mina murmelte ein Dankeschön und eilte ein Stück den Gehsteig entlang, bis ihr bewusst wurde, dass sie gar keine Ahnung hatte, in welche Richtung sie gehen musste. Sie sah den imposanten Amüsierpalast «Haus Vaterland» mit dem UFA-Lichtspieltheater und der gläsernen Kuppel des Palmensaals. Dort entlang? Dann drehte sie den Kopf und erblickte ein Gebäude mit großen Fenstern. Schall-Welle stand über den Schaufenstern des Vox-Hauses, der Geburtsstätte des Deutschen Rundfunks. Dort entlang? Sie musste sich eingestehen, dass sie keinen blassen Schimmer hatte. Sie ging zurück und sprach den Schutzmann an: «Könn’ Sie mir vielleicht sagen, wie ick in die Linienstraße komme?»

Der Schutzmann sah auf sie herab, und sie kam sich zwischen den vielen mondänen Menschen plötzlich vor wie ein Schulmädchen. Dabei war sie kurz zuvor 22 geworden. Ihre langen Zöpfe würde sie als Erstes abschneiden müssen, damit sie älter wirkte und man ihr nicht ansah, dass sie vom Land kam.

«Sie könn’ hier inne Unterirdische steijen.» Er deutete in die Menge.

Mina sah vor lauter Menschen rein gar nichts. «Gibt’s ooch noch ’ne andere Möglichkeit?», fragte sie.

Der Schutzmann strich sich über den Schnauzbart, überlegte kurz und deutete dann mit dem Kopf nach rechts. «Se könn’ ooch späta inne U-Bahn steijen, wenn Se noch ’n bissken de Stadt ankieken wolln. Denn loofen Se am besten det Stückedie Leipzjer Straße runter und nehm’ die Unterirdische in Richtung Seestraße. Oranienburjer Tor müssen Se aussteijen, und denn falln Se direkt inne Linienstraße rin. Aber Vorsicht, det is nur det eene Ende, und die Linie zieht sich. Und passen Se jut uff sich uff! Det is keene schöne Jejend da. Schon ja nich für so ’n anstännjet Meedchen von außahalb.» Er lächelte sie väterlich an, wurde aber abgelenkt von etwas, das sich außerhalb von Minas Blickfeld ereignete. «Eh, du Lausebengel! Lässte wohl die Handtasche von der Dame los!» Der Schutzmann walzte in die Richtung des Taschendiebes, der so blitzartig verschwand, als wäre er nie da gewesen.

Mina umklammerte den Griff des schäbigen Koffers noch fester. Sie hatte das monströse Ding ihrem Vater abgeschwatzt. Der Kofferinhalt stellte momentan ihr gesamtes Hab und Gut dar und durfte daher auf gar keinen Fall verlorengehen. Ein Wochenendausflug mit ihren Freundinnen hatte es offiziell werden sollen. Hätte ihr Vater gewusst, dass sie nach Berlin wollte, und auch noch alleine und womöglich für immer, hätte er den Koffer sicher nicht so bereitwillig herausgerückt. Sie würde sich melden, wenn sie Arbeit hatte und ein wenig Geld nach Hause schicken konnte. Das würde ihre Eltern besänftigen.

Jetzt musste sie sich jedoch erst einmal selbst beruhigen. Sie war sonst nicht auf den Mund gefallen, im Gegenteil, doch alle vier Millionen Berliner schienen in diesem Moment um sie herum zu wuseln. Zu Hause in Bückchen, wie die Bürger ihren Ortsnamen aussprachen, gab es nur ein paar hundert Einwohner, und einen großen Teil davon kannte sie persönlich. Natürlich war ihr klar gewesen, dass in Berlin viel Betrieb sein würde, aber das wahre Ausmaß dessen, was auf sie zukam, realisierte sie erst hier mitten im Herzen von Berlin.

Sie lief in die Richtung, die der Schutzmann ihr gewiesen hatte. Vorbei am Preußischen Herrenhaus und am Ministerium für öffentliche Angelegenheiten. Sie passierte Geschäfte, die die unterschiedlichsten Dinge feilboten, für die Mina kein Geld und somit nur staunende Blicke übrig hatte. Das Gewimmel der Passanten und Fahrzeuge nahm auch hier kein Ende. Am U-Bahnhof Friedrichstadt stieg sie die Stufen hinunter. Ein seltsam muffiger Geruch schlug ihr entgegen, und an das funzlige Licht musste sie sich auch erst gewöhnen. An der gekachelten Wand entdeckte sie schließlich einen Plan, auf dem die U-Bahn-Linien verzeichnet waren. Es dauerte einige Zeit, bis sie sich darauf zurechtgefunden hatte, dann kam sie aber zu dem Schluss, dass es drei Stationen bis zum Oranienburger Tor sein müssten, wonach Auskunft des Schutzmannes die Linienstraße begann. Das konnte ja so weit nicht sein, dachte sie, und außerdem musste sie ihr Geld zusammenhalten. Schließlich wusste sie nicht, ob sie überhaupt Arbeit finden würde. Also stieg sie auf der anderen Seite die Stufen wieder hoch und lief die Friedrichstraße entlang.

Viel hatte sie von zu Hause nicht mitnehmen können. Ihren Eltern hatte ja nicht auffallen sollen, dass sie länger wegbleiben würde. Und doch wurde der Koffer in ihrer Hand schwerer und schwerer. Immer häufiger wechselte sie ihn von einer Seite zur anderen, bis sie auf der Weidendammer Brücke schließlich haltmachte und sich schwer atmend an das Geländer lehnte. Unter ihr glitzerte die Spree. Ihr Traum war in Erfüllung gegangen.

Wann immer ihre Schwestern Käthe und Gertrud eingeschlafen oder aus dem Zimmer gegangen waren, hatte sie sich ausgemalt, wie es wohl wäre, aus dem kleinen Nest in die große Stadt zu gehen. Und nun war sie endlich in Berlin. Zum ersten Mal, seit ihre Familie damals hierher gefahren war, um Unter den Linden dem Kaiser zuzuwinken. Die Jungen hatte man in ihre guten Anzüge gesteckt. Den Mädchen hatte die Mutter die weißen Sonntagskleider angezogen und ihnen große weiße Schleifen ins Haar gebunden, die die Brüder respektlos «Propeller» nannten. Bei jedem Schritt hatten die Schleifen gewippt. Mina hatte das Gefühl gemocht. Sie war als Kind zwar ein Wildfang gewesen, aber mit Kleid und Schleife hatte sie sich bei dieser Parade als etwas Besonderes gefühlt. Ihre Schwestern hatten ähnliche Kleider und Bänder im Haar, aber ihre eigenen Sachen waren am schönsten. Das konnte man auch genau auf dem Familienphoto erkennen. Vor der Parade, als die Kleider noch blütenweiß waren und der Kopfschmuck noch gerade saß, hatte die Familie nämlich einen Termin beim Photographen gehabt. Jedes Kind hatte einen Abzug des Photos bekommen. Mina liebte dieses Bild. Es war das einzige, auf dem auch August dabei war. Der älteste Bruder war im Ersten Weltkrieg gefallen, als sie gerade elf Jahre alt war. Es tat Mina noch immer sehr weh, denn August hatte stets gesagt, Mina sei seine Lieblingsschwester. Er hatte ihr auch in schlechten Zeiten immer einen Extrakrümel Essen aufbewahrt, und wenn sie sich fürchtete, durfte sie nachts heimlich unter seine Bettdecke. Es war schlimm für sie, als er in den Krieg zog.

«Ick komm doch bald wieder. Hör doch auf zu weenen, meene Kleene!», hatte er zum Abschied gesagt und sie herumgewirbelt. Dann hatte er sie abgesetzt, sich zu ihr hinunter gebeugt und in ihr Ohr geflüstert: «Ick werde dich dein Leben lang beschützen, wo immer ick ooch bin. Hab keine Angst!»

Der Ernst, mit dem er das sagte, hatte ihr Sorgen bereitet. Sie hatte ihm glauben wollen, aber er fehlte ihr überall. Als dann über längere Zeit hinweg kein Brief mehr von ihm kam, konnte sie die Hoffnungen ihrer Eltern und Geschwister nicht mehr teilen. Sie hatte damals bereits gewusst, was viele Monate später durch einen Brief vom Kriegsministerium bestätigt werden sollte: August war tot – getroffen von einer Granate, und mit ihm waren drei Kameraden in den Tod gerissen worden.

Nun war sie also in Berlin. Doch etwas Entscheidendes fehlte: In Minas Träumen war sie immer an der Hand von Siegfried Plath gelaufen, den Sonnenuntergang über dem Fluss betrachtend. Sie hatten sich im Traum geküsst und waren anschließend mit einer Droschke ins Hotel Adlon gefahren, wo sie sich für ein oder zwei Wochen eine Suite gemietet hatten. Sie waren zuvorkommend behandelt worden, denn Siegfried war bei seinen zahlreichen Besuchen in der Hauptstadt schon häufiger in diesem Hotel abgestiegen. Sie hatte keine Schwielen an den Händen und keinen alten, zerbeulten Koffer als Gepäck.

Siegfried… Sie zwang ihre Gedanken in eine andere Richtung. Probleme hatte sie auch so schon genug. Jetzt musste sie zunächst einmal beten, dass ihre alte Freundin Charlotte überhaupt noch in der Linienstraße wohnte und sie bei sich aufnehmen würde.

Fünfzehn Einstiche zählte Dr. Kniehase.

Hermann Kappe hatte schon viele Leichen gesehen, aber dieser Mörder schien eine wahre Wonne dabei verspürt zu haben, seine Opfer regelrecht abzuschlachten. Die Anzahl der Stichwunden variierte von Fall zu Fall. Besser gesagt, sie nahm zu.

Hatte Kniehase im Dezember 1925 noch acht riesige Löcher notiert, so waren es im April bereits elf Stiche gewesen – die aufgeschlitzte Kehle jeweils nicht mitgezählt. Und nun im August also fünfzehn. Die weitaus meisten Wunden waren bei allen drei Leichen im Unterbauch angesiedelt. Extremitäten wurden nur am Rande verletzt. Kniehase war bereits bei den beiden vorherigen Opfern davon ausgegangen, dass diese Wunden allesamt nicht zum Tode geführt hatten und der Mörder erst ganz am Schluss den tödlichen Schnitt durch die Kehle ausgeführt hatte.

Kappes Magen schickte sich an zu rebellieren bei dem Gedanken daran, welche Qualen die armen Frauen hatten erleiden müssen. Obwohl er ein gestandener Kriminaler war, schockierte ihn die unglaubliche Grausamkeit, mit der er in diesen Fällen konfrontiert wurde, stets aufs Neue.

Sein Kollege Galgenberg nahm es stattdessen, wie es sich für seinen Namen geziemte: mit Galgenhumor. «Noch drei Löcher mehr, und die Dame hätte ’nen prächtjen Jolfplatz abjejeben. Bloß mit det Jrün hautet nich so janz hin.»

Kappe seufzte. Mitunter überschritten Galgenbergs Bemerkungen die Grenze zur Geschmacklosigkeit, aber das war eben seine Art, mit derlei Barbarei fertig zu werden.

«Uff den Schreck ’nen Schnaps, Kolleje?» «Mensch, Galgenberg, wir sind im Dienst!»

«Aba wenn unsre Nerven blank liejen, is ooch nüscht mit Ermitteln. Du willst ma doch nicht erzähln, det det hier spurlos an dir vorbeijeht.»

Dr.-Ing. Konrad Kniehase sah mit hochgezogener Augenbraue zu Galgenberg hinüber.

Kappe wusste, dass der Mediziner in seiner Laufbahn sicher noch schlimmer zugerichtete Opfer gesehen und untersucht hatte. Soweit Kappe wusste, trank dieser trotzdem nicht bei jeder Leiche einen Schnaps. Sonst wäre er wohl schon Alkoholiker – auch wenn er erst relativ spät zur Kriminalpolizei gekommen war.

Kniehase hätte heute noch an der Artillerie- und Ingenieurschule sein können, an der er nach seinem Dienst als Ingenieur im kaiserlichen Heer gelehrt hatte, wenn er seine Finger von der Frau eines Vorgesetzten gelassen hätte. Diese Liebesaffäre hatte ihn damals dazu gezwungen, seinen Dienst zu quittieren, und das führte ihn schließlich zum Morddezernat. Seine kriminal technischen Untersuchungsergebnisse wurden immer besser.

Kappe fragte sich oft, wo sie ohne Kniehases Hilfe wohl stünden. «Wir können später noch etwas trinken», lenkte Kappe ein. «Wissen wir, wer das Opfer ist?»

«Nejativ! Wir wissen lediglich, det die Wohnung von eim jewissen Herrn Brause jemietet wurde. Möbliert und für drei Monate im Voraus bezahlt.»

«Wo hält sich der Mann auf?», fragte Kappe.

Galgenberg ließ sich auf die Knie nieder und schaute unter die Kommode, die sich neben ihm an der Wand befand. Dann kam er schnaufend wieder hoch. «Da isser schon ma nich!»

Kappe verdrehte die Augen. «Mensch, Galgenberg!» «Heidelinde Fuchs von jejenüber, die dem Herrn die Wohnung vermietet hat, sacht, det se nich ma weeß, wo der Herr Brause in Lohn und Brot is. Weil er jleich jezahlt hat, hat se det nich interessiert. Wenn ick meine bescheidene Meinung kundtun darf, denn würd ick meinen, der Herr Brause is sozusagen uff Nimmerwiedersehn davonjebraust.»

«Dann sollten wir mal herausfinden, wo der Herr sonst noch gemeldet war und wie er aussieht. Damit dürften wir heute gut zu tun haben. Und dann müssen wir uns um die Identität der Frau kümmern.»

«Jawoll, Herr Oberkommissar!»Galgenberg knallte zackig die Absätze zusammen und legte die rechte Hand zum Gruß an eine imaginäre Mütze.

Wieder verdrehte Kappe die Augen, und Galgenberg lachte. Seit ihr Vorgesetzter, Dr. Brettschieß, Kappe zwei Jahre zuvor aus taktischen Gründen zum Oberkommissar befördert hatte, zog Galgenberg ihn damit auf. Mit der Beförderung war keine Gehaltserhöhung verbunden gewesen, und so hielt Galgenbergs Neid sich auch in Grenzen. Als er 1918 aus dem Krieg gekommen war und feststellen musste, dass Kappe in der Zwischenzeit die Stellung eines Kommissars innehatte, hatte ihn das tatsächlich getroffen. Aber diese «Oberkommissar-Nummer», wie er Kappes erneute Beförderung nannte, fand er einfach nur zum Schießen. «Keen Wunder! Die Idee stammt ja ooch von Brettschieß», pflegte Galgenberg dann und wann zu kalauern.

Dr. Arnulf Brettschieß hatte 1924 die Nachfolge des Waldemar von Canow bei der Polizei angetreten. Von Canow, als Schlaftablette bekannt, war harmlos gewesen. Er hatte Kappe und Galgenberg nicht in die Arbeit hineingeredet, sich aber auch nicht sonderlich für sie eingesetzt. Galgenberg hatte ihm keine Träne nachgeweint, aber Kappe hatte immer gedacht, dass sie es mit von Canow eigentlich ganz gut getroffen hatten, obwohl Kappe ihn nicht als seinen Freund bezeichnet hätte. Er hegte die ärgsten Befürchtungen, als von Canow in den Ruhestand ging. Am selben Tag wurde ihnen dann auch bereits Dr. Brettschieß präsentiert: ein junger Spund von damals vierzig Jahren mit stechendem Blick und einer sehr eigenwilligen Auffassung von Polizeiarbeit. In erster Linie hatte er sich anfangs darauf beschränkt, Kappe und seine Kollegen von der Arbeit abzuhalten, indem sie am laufenden Band Statistiken und Berichte verfassen mussten.

So war Kappe zunächst geradezu froh gewesen, als Brettschieß ihn zu Cläre Stinnes geschickt hatte. Die Industriellenwitwe behauptete, ein Arzt hätte ihren Mann bei einer Operation absichtlich sterben lassen, und verlangte, dass Kappe diesen einsperrte. Nachdem Kappe dem Manne beim besten Willen nichts nachweisen konnte, wurde zunächst Druck vonseiten Brettschieß’ und höherer Ränge auf ihn ausgeübt. Es war gewissen Kreisen nämlich sehr daran gelegen, die einflussreiche Cläre Stinnes bei Laune zu halten. Doch das funktionierte nicht, weil der prinzipientreue Kappe sich nicht vorschreiben lassen wollte, wie seine Ermittlungsergebnisse auszusehen hätten. Eher hätte er den Dienst quittiert. Also hatte Brettschieß es mit der Beförderung versucht, allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Kappe hatte stur weiter ermittelt und am Ende die Wahrheit ans Licht bringen können. Dabei hatte auch die Tochter von Cläre Stinnes eine Rolle gespielt, sowohl beruflich als auch privat. Die ungestüme Rennfahrerin Clärenora Stinnes hatte Kappe nämlich ziemlich den Kopf verdreht. Klara hatte die beiden beim Austausch von Küssen beobachtet, woraufhin sie kurzfristig zu Hause ausgezogen war. Kappe hatte dies sehr bekümmert. Natürlich brannte das Feuer zwischen ihnen beiden nicht mehr so heiß, schon gar nicht, seitdem zwei Kinder Klaras volle Aufmerksamkeit beanspruchten. Abends war sie immer sehr müde. Trotzdem fehlte sie überall. Nicht nur im Haushalt, sondern auch in Kappes Herzen. Und niemand war darüber mehr erstaunt als er selbst.

Er war heilfroh gewesen, als Clärenora eines Tages mit ihrem Rennwagen gen Paris aufbrach. Und noch viel froher war er, als Klara bald wieder vor der Tür stand. Danach hatten sie sich erst einmal eine Zeitlang misstrauisch beäugt, aber dann war eine ganz neue Qualität in ihre Beziehung getreten. Beinahe so etwas wie eine neue Art von Liebe.

Mina hätte vor Wut heulen können. Dabei war sie so verdammt froh gewesen, sich trotz des schweren Koffers bis zur Nummer 77 geschleppt zu haben. Auf dem Weg in den dritten Stock des Hinterhauses wäre sie um ein Haar zusammengebrochen. Ein großes Glas Wasser hätte sie gebraucht. Stattdessen stand sie nun wieder durstig auf der Straße.

«Nee, die wohnt hia nich mea», hatte eine zahnlose Alte gesagt, als Mina an der Tür klingelte, an dem das Namensschild ihrer Freundin hing. «Die is nach’n Wedding jezogn. Det wa dem Frollein hier nich vorneem jenuch.»

«Kenn’ Se denn ihre neue Adresse?» Minas Stimme zitterte. Was sollte sie nur tun, wenn Charlotte nicht aufzufinden war?

«Warten Se ma, die hat mir ’n Zettel hierjelassen, falls ma jemand nach se fraren tut.» Die Alte schlurfte durch den Flur. Ihre Erscheinung war seltsam, denn zu ihrem graubraunen abgewetzten Rock trug sie eine modische rosafarbene Bluse, die eher für ein junges Mädchen gemacht zu sein schien. Die Alte kam mit einem kleinen Blatt Papier zurück, und Mina sah, dass die Bluse noch recht neu war, wenn sie auch etliche Flecke aufwies. «Hia steht, det se jetze inne Liesenstraße wohnen tut. Den Ssettel könn’ Se ham. Und saren Se ia ’n schön Jruß! Iare Bluse jefällt ma jut. Die hab ick mia untan Narel jerissen, wo se die doch hia inn Schrank vajessn hat.» Die Alte knallte die Tür ohne ein weiteres Wort zu.

Mina schleifte den Koffer die Treppe wieder hinunter und stellte sich in den Hauseingang. Was nun? Sie sah zum Rosenthaler Platz hinüber. Mit einem Mal fielen ihr die stark geschminkten Frauen auf, die trotz der relativ frühen Stunde auf und ab liefen und hin und wieder einen Mann ansprachen. Deshalb war Charlotte also von hier fortgezogen! Als sie sich eben mit ihrem Koffer abgeastet hatte, hatte sie den Blick auf das Straßenpflaster geheftet und keinen Sinn für das Geschehen um sich herum gehabt. Die vereinzelten Prostituierten hatte sie komplett übersehen und auch nicht bemerkt, wie heruntergekommen die gesamte Gegend wirkte. Sie sollte zusehen, dass sie hier wegkam, bevor es dunkler wurde und das lichtscheue Gesindel womöglich auf sie aufmerksam wurde.

Sie hievte den Koffer weiter in Richtung des Platzes und stieß einen tiefen Seufzer aus. Dieser Moloch von einer Stadt hatte mit Sicherheit nicht auf eine ungebildete Landpomeranze wie sie ge-wartet. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Und wo sollte sie hin? Sie hatte doch gar keine Ahnung, wie sie zur Liesenstraße gelangen sollte.

Sie trat gegen eine Straßenlaterne und fing sich damit den bösen Blick einer alten Frau ein, die gebeugt vorüberging.

Natürlich wusste Mina genau, weshalb sie nach Berlin gemacht hatte. Arbeit wollte sie finden. Das war der Grund, den sie auch vor sich selbst offiziell angegeben hatte, weil es zu sehr schmerzte, darüber nachzudenken, was wirklich hinter ihrer Flucht steckte. Denn eine solche war es – da konnte man beschönigen, so viel man wollte …

Siegfried war der wahre Grund. Siegfried, den sie so sehr liebte, dass es weh tat. Der mehr war als alles, was sie sich je erträumt hatte. Der ihr versprochen hatte, sie eines Tages zu heiraten. Sie hatte ihm geglaubt und sich ihm hingegeben. Was hatte das schon ausgemacht, wo sie doch ohnehin bald seine Frau sein sollte?

Als sie daran dachte, stiegen ihr die Tränen in die Augen. Anstelle der Gebäude, die den Platz säumten, sah Mina den Tag vor sich, an dem Siegfried zu ihr gekommen war und verkündet hatte, dass er sie nicht heiraten dürfe. Sein Vater hatte ihm untersagt, sich mit einem mittellosen Mädchen einer kinderreichen Familie abzugeben. Falls sie sich weiterhin träfen, würde er seinen Sohn enterben. Und Adalbert Plath war ein Mann, der seine Drohungen wahr machte. Als einer der Direktoren des Braunkohlefeldes Grube Ilse, Angehöriger des Chemieunternehmens Kunheim & Co, war er es gewohnt, über Leichen zu gehen. In einer der prächtigen Direktionsvillen wohnte man nicht, wenn man ein Menschenfreund war. Seit Kunheim & Co die Braunkohlefelder gekauft hatte, war klar, wer in der Gegend das Sagen hatte.

Als Siegfried sie dann eines Tages angesprochen hatte, hatte es Mina glatt die Sprache verschlagen. Sie hatte mit «denen da oben» bislang nichts zutun gehabt. Mit ihren Freundinnen hatte sie sich gern über die arroganten Schnösel in ihren vornehmen Anzügen lustig gemacht.

Siegfried war aber gar nicht arrogant gewesen. «Junges Fräulein, bitte erschrecken Sie nicht!», hatte er gesagt, kurz bevor er ihr auf die Schulter tippte.

Heftig erschreckt hatte sie sich trotzdem. Ob es wegen der unverhofften Ansprache war, wegen seiner sanften Stimme oder weil er mit seinem Anzug und dem gestärkten weißen Hemd eindeutig als einer der Privilegierten zu identifizieren war, konnte sie später nicht mehr sagen. Sie wusste nur, dass sie ihn mit einem unsäglich einfältigen Blick angesehen hatte. Ihr hatte sogar der Mund leicht offen gestanden.

«Diese Spange dürfte Ihnen gehören», hatte er damals zu ihr gesagt.

Mina hatte sich irritiert ins Haar gegriffen, denn sie hatte gar nicht bemerkt, dass sich die schöne Haarspange, Mutters Geburtstagsgeschenk, aus ihrem Haar gelöst hatte. Sie hatte genickt, stumm wie ein Fisch. Gut, dass Charlotte mich so nicht sieht, hatte sie noch gedacht, denn die Freundin hätte sehr gelacht. Dass Mina einmal die Worte fehlen würden, das hatte sie selbst ja bis zu jenem Moment nicht für möglich gehalten.

«Darf ich mich erbieten, sie Ihnen zurück ins Haar zu stecken?», hatte der junge Mann freundlich gefragt.

Und da hatte Mina endlich ihre große Klappe wiedergefunden. «Ick weeß ja nich mal, wie Sie heißen. Wat macht denn dit für ’n Eindruck, wenn mir ’n fremder Mann an die Haare jeht?»

Der Unbekannte hatte ein zerknirschtes Gesicht gemacht und Mina die Hand gereicht. «Wie töricht von mir! Ich wollte Ihren guten Ruf sicher nicht beschmutzen. Plath ist mein Name, Siegfried Plath.»

«Wilhelmina Kowalewski», hatte Mina artig erwidert und einen Knicks angedeutet, weil sie nicht ganz sicher gewesen war, ob sich das in ihrem Alter einem Mann gegenüber schickte. So oft hatte sie zu solchen Begegnungen nicht die Gelegenheit.