Buch lesen: "Treffpunkt Mitte"

karo  kiezkrimi 05 …

kiezkrimi 05 …

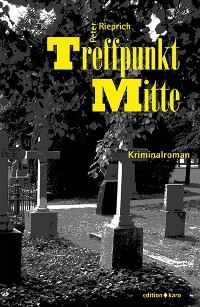

Peter Rieprich

Treffpunkt Mitte

Kriminalroman

edition  karo Berlin 2012

karo Berlin 2012

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet unter www.dnb.d-nb.de abrufbar.

Peter Rieprich, TREFFPUNKT MITTE, Kriminalroman

1. Auflage 2012

© edition karo

im Verlag Josefine Rosalski, Berlin

www.edition-karo.de, alle Rechte vorbehalten

Umschlagfoto„Invalidenfriedhof Berlin Mitte“: © Peter Rieprich

Umschlaggestaltung: Katharina Joanowitsch, Hamburg

Druck und Verarbeitung:

Verlagsservice Niederland GmbH, Mörfelden/Walldorf

ISBN 9783937881874

PETER RIEPRICH, geboren 1954 in Geesthacht bei Hamburg, studierte Soziologie und Wirtschaftswissenschaften in Hamburg. Er war als Marktforscher, Werbegrafiker und Comic-Zeichner tätig, sowie auch in der bildenden Kunst: Fotografie, Siebdruck, Digital-Art. Rieprich publiziert regelmäßig Reisereportagen in Zeitschriften, Tageszeitungen und Internetportalen sowie Kurzgeschichten. 2007 veröffentlichte er einen satirischen Politthriller: Meier. Ein deutscher Geheimagent, und 2009 zusammen mit Norbert Kleemann den Kriminalroman Sieben Tage Neukölln. Peter Rieprich lebt in Berlin und Alicante/Spanien.

INHALT

Cover

Titel

Copyright

Akquisition

Angebot

Nachfrage

Vertrieb

Bilanz

Gewinn und Verlust

AKQUISITION

Nichts hasste er so sehr wie das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Insbesondere sein Vater hatte die unnachahmliche Fähigkeit gehabt, ihn spüren zu lassen, dass er ihn für einen Versager hielt – natürlich ohne es auszusprechen. Seine Schwester machte kaum einen Hehl daraus, dass sie, das technische Genie der Familie, der eigentliche Erfolgsgarant der väterlichen Firma sei, und er als kaufmännischer Leiter lediglich für Misserfolge und Schwierigkeiten verantwortlich. Nun begegnete ihm diese Missachtung auch hier im Wirtschaftsministerium. Ließ man ihn doch schon eine geschlagene Viertelstunde auf dem Gang sitzen. Nun gut, der Sessel war bequem und eine Auswahl in- und ausländischer Wirtschaftspresse auf dem kleinen Tisch hätte möglicherweise eine gewisse Unterhaltung geboten, aber nicht einmal einen Kaffee oder ein Mineralwasser bot man ihm an, geschweige denn eine Erklärung oder gar Entschuldigung für die endlose Warterei. Er selbst hingegen hatte keine Mühen gescheut, hatte sich in den ungewohnten dreiteiligen Nadelstreifenanzug gezwängt – normalerweise liebte er es leger – und sich sogar ein Strafmandat beim Überfahren einer roten Ampel eingefangen, um nur ja pünktlich zum vereinbarten Termin zu erscheinen. Und nun behandelte man ihn hier wie einen lästigen Bittsteller.

Nach weiteren fünf Minuten erschien eine Sekretärin, recht erfreulich anzuschauen, aber mit einem blasierten und verächtlichen Gesichtsausdruck, für den auch die beste Schauspielerin lange hätte üben müssen

»Herr Lindemann? Herr Doktor Bruchhagen erwartet Sie jetzt.«

Kevin Lindemann folgte ihr durch das Sekretariat und betrat den Arbeitsraum des Ministerialdirektors. Ein kleiner, dicklicher Mann mit einem aufgedunsenen, geröteten Gesicht, der seine spärlichen Haare mit Pomade über den kahlen Schädel verteilt hatte, erhob sich hinter einem imposanten Schreibtisch, reichte ihm die Hand, sodass sich Lindemann weit hinüberbeugen musste, um diese zu erreichen. Doktor Bruchhagen wies wortlos auf den Besucherstuhl, setzte sich und griff nach einer schmalen Akte. Er blätterte ein wenig darin, schüttelte gelegentlich den Kopf, blätterte einige Seiten weiter und schlug dann die Akte zu.

»Ehrlich gesagt, Herr Lindemann«, begann er das Gespräch, »kann ich beim besten Willen nicht verstehen, warum Sie um einen Termin gebeten haben. Die Sachlage ist doch recht eindeutig, Ihr Antrag auf Teilnahme an dieser Ausschreibung wurde mit aller Gewissenhaftigkeit geprüft und der abschlägige Bescheid juristisch einwandfrei begründet. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen …«

»Da muss ich entschieden widersprechen!«, unterbrach Lindemann. Das war ja wohl die Höhe. Was bildete sich dieser aufgeblasene Bürokrat ein? Saß mit seinem dicken Arsch in einem bequemen Sessel, blätterte in dämlichen Akten herum, quatschte auf irgendwelchen Meetings und glaubte ernsthaft, etwas von Wirtschaft zu verstehen, war aber wohl kaum in der Lage, eine Pommesbude zu führen. »In verschiedenen Vorgesprächen haben mir mehrere Beamte Ihrer Abteilung eindeutig zu verstehen gegeben, dass unser Antrag wohlwollend bearbeitet wird und allerbeste Aussichten bestehen, dass wir an der Ausschreibung teilnehmen können – man ließ sogar durchblicken, dass wir reelle Chancen haben, diesen Exportauftrag auch zu bekommen. Erst daraufhin haben wir umfangreiche Investitionen vorgenommen, eine neue Produktionsstätte aus dem Boden gestampft, eine Vielzahl von hochqualifizierten Arbeitsplätzen geschaffen und erste Prototypen bis zur Serienreife entwickelt. Und nun heißt es plötzlich, war alles nur dummes Geschwätz, Antrag abgelehnt. Also, so geht das doch nun wirklich nicht!«

»Herr Lindemann, ich muss doch bitten. Sie tun ja geradezu so, als ob wir einfach, willkürlich, ohne jegliche Rechtsgrundlage entscheiden würden. Sehen Sie doch einfach einmal die Fakten: Sie wollen Drohnen, militärische Hochtechnologie, nach Saudi-Arabien liefern, an einen unserer wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten und einem der wichtigsten Stabilitätsfaktoren in dieser unruhigen Region. Dabei sind diese Drohnen – ebenfalls recht freundlich ausgedrückt – technisch nicht unbedingt ausgereift. Da haben wir doch eine gesamtstaatliche Verantwortung. Ich sage nur Made in Germany. Und ebenso eine Verantwortung gegenüber unseren Verbündeten und Partnern. So konnten wir doch gar nicht anders, als Ihren Antrag ablehnen.«

»Lieber Herr Doktor Bruchhagen, da verdrehen Sie doch ein wenig die Tatsachen. Die Behauptung, dass unser neuestes Model, die LXP 37, technisch nicht ausgereift sei, entbehrt jeder Grundlage. Bei der letzten Erprobung auf unserem Testgelände, in Anwesenheit verschiedener Militärexperten, haben wir die Einsatzfähigkeit sowohl des Aufklärungsmodells als auch der bewaffneten Variante unter äußerst realistischen Bedingungen demonstriert. Den eingereichten Unterlagen können Sie außerdem die beeindruckenden technischen Daten unseres Modells entnehmen. Zudem ist unsere Drohne mit einer Länge von gerade einmal dreieinhalb Metern deutlich kleiner und damit wendiger als alle vergleichbaren Modelle – und außerdem wesentlich preisgünstiger. Deshalb wäre es wohl das Mindeste, dass unsere Firma die Möglichkeit einer Präsentation erhält und wir die Überlegenheit unserer Entwicklung gegenüber den Modellen der Konkurrenz demonstrieren können.«

Der Ministerialdirektor schüttelte betrübt den Kopf, schaute Lindemann über seine Lesebrille an, griff zu der vor ihm liegenden Akte und schlug die erste Seite auf.

»Dann also mal Klartext, Herr Lindemann. Ihre Firma, die Lindemann KG, ist seit nahezu dreißig Jahren sehr erfolgreich auf dem Gebiet der Entwicklung und Produktion von Modellflugzeugen. Das ist gut, das ist erfreulich, das ist nützlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Weniger erfreulich ist allerdings, dass Sie sich jetzt auf ein völlig anderes Gebiet, die Entwicklung und Herstellung von Drohnen für militärische Zwecke, vorwagen. Dafür haben Sie einen ehemaligen russischen Militärflughafen in Brandenburg gepachtet. Dort basteln einige Hilfskräfte aus Ihrem – zugegebenermaßen eindrucksvollen – Modellflugzeug LM 12 eine Drohne, indem sie dieses Modell mit einer Amateurkamera ausstatten beziehungsweise bessere Silvesterraketen unter die Flügel hängen. Und jetzt sollen wir Ihrem Projekt sozusagen die amtlichen Weihen geben, in dem wir den Export genehmigen. Da machen wir nicht mit.«

Unglaublich, wie dieser Sesselfurzer die Tatsachen verdrehte. Im Prinzip war doch jede Drohne nichts anderes als ein etwas größeres Modellflugzeug, wobei die Spitzenmodelle der Lindemann KG auch schon mit beeindruckenden Abmessungen und Flugeigenschaften aufwarten konnten. Der Prototyp der Drohne, den seine Schwester Celine in der Tat auf Basis des LM 12 konstruiert hatte, brauchte den Vergleich mit Modellen anderer Hersteller keineswegs scheuen. Gewiss gab es noch kleinere Probleme sowohl mit der Aufklärungselektronik als auch mit der Bewaffnung. Ebenso hatten sie bei der erwähnten Vorführung der Drohne etwas schauspielern müssen, special effects sozusagen. Solche Banalitäten gaben diesem Doktor Bruchhagen aber keinesfalls das Recht, so blasiert daherzureden.

»Da sind Sie wohl etwas falsch informiert, Herr Bruchhagen, und auch nicht auf dem neuesten Stand der Dinge. Wir haben unsere Prototypen in den letzten Wochen wesentlich weiterentwickelt – und wie man so hört, gibt es bei der Konkurrenz ja auch das eine oder andere Problem.«

Der Ministerialdirektor wirkte erstaunt. Treffer, dachte Lindemann, da waren die Ingenieure der German Defence Technology also auch noch nicht allzu weit mit der Entwicklung ihrer Drohne. Natürlich hatte er nichts dergleichen gehört, auch keinerlei Kontakte in dieser Branche. Es war einfach ein Schuss ins Blaue – aber bei jeder Neuentwicklung tauchten ja unweigerlich irgendwelche Schwierigkeiten auf.

Doktor Bruchhagen schüttelte den Kopf und klappte die Akte zu.

»Ich fürchte, da gibt es nichts vorzuführen und auch nichts zu diskutieren, Herr Lindemann. Unsere Entscheidung ist endgültig. Bauen Sie doch weiter ihre schönen Flugzeugmodelle, davon verstehen Sie etwas, dort sind Sie Marktführer.«

Wenn das so einfach wäre, dachte Lindemann. Leider war der Absatz von Modellflugzeugen in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen, billigere Produkte aus Asien überschwemmten den Markt. Die Lindemann KG hatte im letzten Jahr zum ersten Mal in der Firmengeschichte erhebliche Verluste eingefahren. Daraufhin hatte er die Idee mit den Drohnen entwickelt, dort einen erheblichen Teil des Familienkapitals investiert. Außerdem liefen einige seiner privaten Finanzmarkttransaktionen leider auch nicht wie gewünscht. Dieser Drohnenauftrag musste her, koste es, was es wolle.

»So nicht, Bruchhagen, nicht mit mir«, Lindemann wurde jetzt etwas lauter, »wir hatten eindeutige Zusagen von Ihnen, Sie schwätzen dauernd daher, von Hochtechnologie- und Mittelstandsförderung und wenn es ernst wird, speisen Sie den Mittelstand mit hohlen Phrasen ab. Großbanken und Konzernen stecken Sie es vorne und hinten rein, aber …«

»Die Herren vom VDDH sind jetzt hier, Herr Doktor Bruchhagen«, quäkte es aus der Sprechanlage.

Bruchhagen drückte eine Knopf am Telefon und antwortete: »Schicken Sie die Herren herein.« Zu Kevin Lindemann gewandt sagte er: »Sie sehen ja, ich habe zu tun.«

»Nun gut, Bruchhagen,« brüllte Lindemann sein Gegenüber an, »wenn Sie es nicht nötig haben, ihrem wohldotierten Job nachzukommen, den übrigens wir Steuerzahler finanzieren, dann muss ich wohl andere Saiten aufziehen. Dann werde ich jetzt, also dann muss ich wohl …«

Der Ministerialdirektor schaute Lindemann über seine Lesebrille an, sein massiger Körper bebte, und er brach in schallendes Gelächter aus: »Sie … Sie wollen … Sie wollen mir drohen … Sie mir …?«

Kevin Lindemann griff nach seinem Aktenkoffer und lief mit hochrotem Kopf zur Tür, rempelte zwei erstaunt blickende Männer an, die gerade das Zimmer betreten wollten. Es waren wohl die Vertreter des VDDH, des Verbandes der deutschen Drohnenhersteller. Jene Lobbyorganisation, die der Lindemann KG die Mitgliedschaft verweigert hatte und somit – trotz des hochtrabenden Namens – weiterhin nur eine einzige Firma repräsentierte: die German Defence Technology. Lindemann stürzte an den beiden verdutzten Männern vorbei auf den Flur. Er stürzte die Treppe hinunter, lief an den Wachleuten vorbei, die ihm hinterherriefen »Ihren Besucherausweis, Sie müssen …« und rannte auf die Straße.

Verzweifelt blickte er sich um. Verdammt öde Gegend hier, ein großer, begrünter Platz, in der Mitte ein Becken mit einer dreieckigen, meterhohen Betonkonstruktion darin – wohl ein Denkmal

oder ein Kunstwerk –, von dem zwei Jugendliche spöttisch auf ihn herabblickten, aber nirgendwo eine Kneipe zu sehen. Er lief weiter, erblickte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Café, sah durch die Scheibe schon die Flaschen der gut bestückten Bar. Er bestellte einen doppelten Cognac, stürzte ihn hinunter und bestellte gleich einen zweiten.

Es war ja wohl unglaublich, was dieser hergelaufene Ministerialdirektor sich erlaubte. Lebte auf Kosten der Steuerzahler, eigentlich also auf seine Kosten, wenn es ihm auch in der Regel gelang, seinen Steuersatz durch geschickte Abschreibungen gegen Null zu drücken, lebte dieser Typ also sein Schmarotzerdasein und glaubte dann auch noch, seine Forderungen ignorieren und sich sogar über ihn lustig machen zu können. Na, der würde Kevin Lindemann kennen lernen, jawohl, richtig kennen lernen würde ihn der. Denn eines war klar, wenn es nicht mit diesem Drohnengeschäft klappte, dann konnte er den Laden dicht machen. Die jüngste Finanzkrise hatte das Familienvermögen geradezu dahingerafft. Nun gut, vielleicht waren einige seiner Transaktionen etwas gewagt gewesen, aber wer nicht wagte, der konnte auch nicht gewinnen – und wenn er gewonnen hätte …

Er bestellte noch einen dritten Cognac.

ANGEBOT

I.

Schlaue oder tollkühne Pläne erscheinen anfangs gut, während man sie bei der Ausführung schwierig, beim Ausgang nachteilig findet, las er. Ein feines Lächeln durchzog das sonnengebräunte, faltige Gesicht. Der schmächtige Mann nickte, diese Aussage konnte er nur bestätigen, so hatte er es in seinem abwechslungsreichen Leben leider schon des Öfteren erlebt. Immer wieder wunderte er sich, dass so viele Menschen jahrhundertealte Erfahrungen ignorierten und dafür moderne Ratgeber lasen oder gar eine dieser unsäglichen Sendungen im Fernsehen anschauten, die angeblich umfassende Hilfe für alle Lebenslagen boten. Dabei war doch alles schon einmal gesagt oder besser aufgeschrieben worden, in diesem Fall vor mehr als fünfhundert Jahren von Niccolò Machiavelli.

Da gerade die Kellnerin einen Brotkorb und eine Aufschnittplatte brachte, legte er das schmale Büchlein neben seinen Geigenkasten auf den Korbstuhl und widmete sich dem Frühstück. Nachdem er zwei Brötchen mit Schinken und Käse vertilgt und den Orangensaft getrunken hatte – vom Rührei war auch nicht der kleinste Rest übrig geblieben –, streckte er sein faltiges Gesicht der Sonne entgegen. Es war ein wunderschöner Tag, lediglich die Temperaturen ließen noch etwas zu wünschen übrig. Daher wunderte er sich auch ein wenig, dass fast alle übrigen Gäste auf der Terrasse des Cafés am Engelsbecken doch recht leicht bekleidet waren, überwiegend kurzärmelig, teilweise sogar mit kurzen Hosen oder Röcken. Er selbst hatte seinen langen, schwarzen Mantel nicht ausgezogen und auch während des Frühstücks die dünnen, ebenfalls schwarzen Handschuhe anbehalten.

Der schmächtige Mann winkte der Kellnerin, bestellte noch einen Milchkaffee, nahm eine silberfarbene Blechschachtel aus dem Geigenkasten und steckte sich ein Zigarillo an. Glücklicherweise konnte er es sich leisten, heute, an einem Wochentag, vormittags um zehn Uhr in einem Café zu sitzen und in aller Ruhe zu frühstücken. Einer der Vorteile des freiberuflichen Arbeitens, dachte er, und einige andere Vorteile waren auch nicht zu verachten. Obwohl erst seit zwei Jahren in Berlin, hatte er sich doch schon eine recht passable Existenzgrundlage aufgebaut, die Geschäfte liefen nicht schlecht, die Kunden zahlten, nicht übermäßig pünktlich vielleicht, aber zumindest bezahlten sie. Eine feste Angestellte und mehrere freie Mitarbeiter hatte er schon einstellen können, die die laufenden Aufträge bearbeiteten und ihm selbst einige Freiräume schufen.

Aber trotz alledem war er mit seiner Arbeit nicht so recht zufrieden. Es lag wohl an der Art der Aufträge, so mutmaßte er, viel zu viel Routine und kaum jemals jene anspruchsvollen Aufgaben, bei denen seine umfangreichen Erfahrungen und speziellen Kenntnisse zum Tragen kamen. Er dachte an die Zeit, bevor er nach Berlin gekommen war, an die weltweiten Einsätze, die ausgeklügelten Operationen, die er geplant hatte, die vielen Untergebenen, die er dirigiert hatte, und die Gegner, die er – zumindest in vielen Fällen – in die Knie gezwungen hatte.

Nachdem er auch den zweiten Kaffee ausgetrunken hatte, winkte er der Kellnerin, zahlte inklusive einem kleinen Trinkgeld, verstaute das Buch in seinem Geigenkasten und verließ das Café. Er wandte sich zur Treppe, die hinauf zum Michaeliskirchplatz führte. In diesem Augenblick nahm er hinter dem Schilf am Engelsbecken ein Aufblitzen wahr. Zwischen den Schilfrohren flatterten einige Vögel auf. Er blieb stehen, tat so, als ob er diesen nachblickte und schaute sich dabei unauffällig um. Tatsächlich hockte doch da ein Mann im Laubengang hinter dem Schilf und visierte ihn mit einem Teleobjektiv an. Ein kahlgeschorener Schädel glänzte in der Sonne, und zwischen dem Schilf konnte er erkennen, dass der Mann mit einer braunen Lederjacke bekleidet war. Dieser Bursche verfolgte ihn. Schon gestern und auch vorgestern war der junge Mann ihm gelegentlich aufgefallen. Zwei oder dreimal hätte es vielleicht noch Zufall sein können. Aber so häufig? Nicht dass ihn diese Beschattung etwa ängstigte, weiß Gott nicht. Er war schon so häufig in seinem über fünfzigjährigen Leben überwacht und verfolgt worden, dass ihn dieser Knabe nicht im Geringsten beunruhigte. So dilettantisch, wie der sich anstellte, war dazu auch keinerlei Anlass gegeben. Da waren doch schon ganz andere Kaliber hinter ihm her gewesen. Interessieren würde es ihn allerdings schon, warum und in wessen Auftrag der Verfolger hinter ihm her war. Nichts einfacher als das, dachte er, er würde diesen Menschen einfach freundlich bitten, ihm mitzuteilen, wer sein Auftraggeber war und was dieser von ihm wollte.

Er nahm nicht den direkten Weg in sein Büro in der Brückenstraße, sondern wandte sich nach rechts, lief an der Kirche vorbei, durch die kleine Ansammlung von renovierten Plattenbauten. Er selbst bewohnte in einem dieser Häuser eine Zwei-Zimmer-Wohnung und wunderte sich, warum die meisten Deutschen so geringschätzig über diese Bauweise redeten. Er fühlte sich hier sehr wohl, musste keinerlei Kontakt mit den Nachbarn pflegen, und niemand kümmerte sich darum, welchen Namen er am Klingelschild und Briefkasten angab. In seiner Heimat Tadschikistan würden solche Wohnungen als der reinste Luxus gelten.

Mittlerweile hatte er die Köpenicker Straße erreicht. Der Kahlköpfige folgte ihm in weitem Abstand. Der schmächtige Mann

überlegte kurz. Das verlassene Bürogebäude gegenüber schien ihm geeignet für sein Vorhaben. Er lief über die Straße, ging durch die Einfahrt, vorbei an den mit Graffiti verzierten Wänden des vierstöckigen Baus, betrat an der Rückseite das erste Treppenhaus, dessen Tür nicht verschlossen war und drückte sich in die Nische neben der Tür. Er legte den Geigenkasten auf den Boden. Vorsichtig spähte er durch das kleine Türfenster.

Der junge Mann stand auf dem Hof, blickte sich um, schaute die Fassaden hoch und näherte sich dann dem Eingang. Als er vor der Tür stand und durch das Fenster spähte, riss der Mann im schwarzen Mantel mit der einen Hand die Tür auf und zog mit der anderen die Garotte aus der Manteltasche. Der dünne Draht wirbelte durch die Luft und legte sich um den Hals seines Beschatters. Blitzschnell zog der schmächtige Mann die Schlinge zu und zog seinen Verfolger ins Treppenhaus. Ein schneller Tritt in dessen Kniekehlen und er konnte den glattrasierten Schädel von oben betrachten.

Er beugte sich zu ihm hinunter.

»Junger Mann, warum laufen Sie mir seit Tagen hinterher?«

Als Antwort erhielt er nur ein beängstigendes Röcheln. Er lockerte die Schlinge etwas und wiederholte seine Frage.

»Hil … Hilm … Hilmar … Sch … Schulz. Bitte lassen …«

Er zog die Garotte wieder etwas fester zu.

»So Hilmar Schulz. Und, Herr Schulz, worauf beruht ihr Interesse an meiner Person?«

Wieder ertönte nur ein unartikuliertes Gestammel aus dem Mund des Mannes. Erneut lockerte er die Schlinge ein wenig.

»Presse. Ich bin … von einer Presse…agentur. Wirklich … hab Ausweis …«

»Dann sollte der Herr Schulz jetzt einmal vorsichtig in seine Jackentasche greifen und diesen Presseausweis hervorholen.«

Mit zitternden Fingern griff der junge Mann in die Tasche seiner Lederjacke, holte eine abgegriffene Brieftasche heraus, klappte diese auf und streckte den Arm nach oben. In einem Sichtfenster steckte in der Tat ein Presseausweis auf den Namen Hilmar Schulz.

Ob der Ausweis echt war? Er hatte schon so viele gefälschte Pässe und Ausweise gesehen und auch selbst benutzt, dass ihm natürlich klar war, das nichts einfacher war, als einen Presseausweis zu fälschen. Allerdings ließen ihn die Kamera und vor allem das unprofessionelle Vorgehen von Hilmar Schulz vermuten, dass dieser wirklich ein Medienvertreter war.

»Und was interessiert die Presse an meiner bescheidenen Person?«

Bei diesen Worten zog er die Schlinge fester, um sie sogleich wieder etwas zu lockerern, damit der junge Mann antworten konnte.

»Meine Chefin … mich beauftragt … Nachforschungen … Sie … Nicolesci …«

Handelte es sich also nicht um eine Verwechselung, der Bursche war auf ihn angesetzt, lautete doch der Name in seinem derzeit benutzen Ausweisdokument in der Tat Alexandru Nicolesci.

»Und wer ist, bitteschön, Ihre Chefin?«

»Dagmar … von … Mahl…zahn … Agentur … Real … life …«

»Warum interessiert sich Ihre Chefin für meine Wenigkeit?«

»Ich … weiß … nicht!«

Sofort zog er die Schlinge wieder fester zu.

»… wirk…lich … nicht!«

Noch ein wenig fester.

»Niiiiicht … mor…gen …«

»Was ist Morgen? Was?«

Nur verständnisloses Röcheln. Er lockerte die Schlinge etwas.

»Morgen … Vormittag … Chefin … Sie … im Büro … auf…suchen …«

Alexandru Nicolesci überlegte kurz. Mehr würde er aus diesem Hilmar Schulz wohl nicht herausbekommen. Er ließ die Garotte los und versetzte dem jungen Mann einen heftigen Schlag hinter das rechte Ohr, worauf dieser auf den Steinfußboden stürzte. Er steckte die Garotte wieder in die Manteltasche und packte Brieftasche und Kamera in seinen Geigenkasten. Er schaute durch das Türfenster – niemand war zu sehen –, betrat den Hof und ging wieder zurück auf die Straße.

Er lief bis zur Heinrich-Heine-Straße und bog hinter der U-Bahn-Station in die Brückenstraße. Kurz hinter der Kreuzung betrat er einen breiten Gang, der zu einem vierstöckigen Rotklinkerbau auf dem Hinterhof führte. In dem Hof waren Dutzende Fahrräder abgestellt, die teilweise den jungen Leuten gehörten, die hier ihrem Job als Webdesigner, Locationscout oder Programmierer nachgingen, zum anderen wohl den Kunden des Fahrradladens, der neben einem Tattoo-Studio im Erdgeschoss seine Dienste anbot. Nicolesci betrat das Haus, stieg eine Treppe hinauf und öffnete die Eisentür, neben der ein Messingschild verkündete, dass hier das Sicherheitsbureau Berlin seinen Sitz hatte.

»Guten Morgen, Herr Nicolesci«, begrüßte ihn eine etwa dreißigjährige Frau mit kurzgeschnittenen, blonden Haaren, die mit einem dunkelblauen, eng anliegenden Kostüm und weißer Bluse bekleidet war. Sie saß hinter einem Schreibtisch, wie er vor etwa einem halben Jahrhundert deutsche Amtsstuben geziert haben mochte. Auch die mechanische Schreibmaschine, auf der sie gerade einen Brief tippte, und das schwarze Telefon mit Wählscheibe mochten aus dieser Zeit stammen. Die weitere Ausstattung des Büros stammte ebenfalls aus längst vergangenen Zeiten. Der Nierentisch und die drei dazu passenden Sessel, die Regale an der Wand, mit altertümlichen Aktenordnern vollgestellt oder etwa der Michelin-Kalender aus dem Jahre 1986. Lediglich der Wasserspender neben der Tür war neueren Datums.

»Gibt es irgendetwas Dringendes, Frau Schaller?«

»Nee, Entschuldigung, nein Chef. Lediglich Müller hat angerufen, dass die Zielperson nach Magdeburg fährt, und er dran ist.«

»Sehr gut, gute Arbeit. Falls er nochmals anruft, sagen Sie ihm, er soll den Gengenbach keinesfalls aus den Augen lassen, egal wohin er fährt. Sie könnten dann bitte einmal alles über eine Presseagentur RealLife herauskriegen und über deren Chefin Dagmar von Mahlzahn. Bis morgen. Ach so, und notieren Sie noch einen Termin. Morgen Vormittag wird uns diese Frau von Mahlzahn aufsuchen.«

Nicolesci ging in den schmalen Flur, von dem drei Türen abgingen, öffnete die erste und betrat sein Büro. Dieses wirkte ebenso wie das Empfangszimmer wie aus längst vergangenen Tagen, eher noch etwas antiquierter. Ein schwerer Eichenholzschreibtisch, dahinter ein Sessel, rundherum Regale, in denen allerdings keine Akten aufgereiht waren, sondern unzählige Bücher, zumeist in dicken Ledereinbänden, nur gelegentlich einige Taschenbücher dazwischen. Der moderne Stahlschrank hinter dem Schreibtisch wirkte wie ein Fremdkörper.

Nicolesci setzte sich in den Sessel und streckte die Beine unter den Schreibtisch. Ilona Schaller würde in kürzester Zeit alles, was über diese Presseagentur herauszufinden war, auch herausbekommen. Denn neben dem Umgang mit der antiquierten Schreibmaschine, beherrschte sie auch die Internetrecherche wie kaum jemand anderes, hatte durch ihre freundliche und einschmeichelnde Art vielfältige Kontakte und keinerlei Schwierigkeiten allerlei Informationen aus diesen Kontaktpersonen herauszuquetschen.

Einen echten Glücksgriff hatte er mit dieser Mitarbeiterin getan. Kennen gelernt hatte er sie durch einen seiner ersten Aufträge in Berlin. Er sollte herausfinden, warum immer wieder interne Informationen aus dem Polizeiapparat an die Medien durchsickerten. Nach kurzer Recherche war er auf die Kriminalhauptmeisterin Ilona Schaller gestoßen, die seinerzeit im Referat Organisierte Kriminalität tätig war. Drei beobachtete und durch Bild- und Tonmaterial dokumentierte Treffen mit Pressevertretern führten zur umgehenden Entlassung der jungen Hauptmeisterin aus dem Polizeidienst. Kurz darauf hatte er Ilona Schaller angesprochen und ihr eine Tätigkeit in seinem neugegründeten Sicherheitsbureau angeboten, den sie dankbar angenommen hatte. Sie hatte allerdings auch allen Grund zur Dankbarkeit, hatte er doch seinem damaligen Aufraggeber ein wesentliches Ergebnis seiner Ermittlungen verschwiegen. Neben den Informationen an die Medien hatte Ilona Schaller ihre Informationen – gegen ein deutlich höheres Honorar – ebenfalls an mehrere kriminelle Gruppierungen, hauptsächlich albanische und russische, verkauft.

Was Nicolesci allerdings niemals verstehen würde, war der Grund, warum Ilona Schaller auf diese kriminelle Bahn geraten war. Hatte sie doch das nicht geringe Entgelt, das sie von Medien und Kriminellen kassiert hatte, für modische Kleidung, Schmuck und andere Accessoires sowie Kosmetika und Beautyfarmen verplempert. Allerdings, so musste auch Nicolesci zugeben, förderte dies die äußerliche Wandlungsfähigkeit seiner Mitarbeiterin, die von der femme fatal bis zum biederen Hausmütterchen reichte, und die er schon bei einigen Aufträgen erfolgreich nutzen konnte.