Buch lesen: "Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи"

УДК 322(091)(47+57)«18»

ББК 63.3(2)521-38

Ш13

Редакционная коллегия серии

HISTORIA ROSSICA

С. Абашин, Е. Анисимов, О. Будницкий, А. Зорин, А. Каменский, Б. Колоницкий, А. Миллер, Е. Правилова, Ю. Слёзкин, Р. Уортман

Редактор серии И. Мартынюк

Павел Шаблей, Паоло Сартори

Дело Мансурова: империя и суфизм в Казахской степи / Павел Шаблей, Паоло Сартори. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия Historia Rossica).

В мае 1854 года российские имперские власти арестовали ишана Мухаммада Шарифа Мансурова по подозрению в заговорщических замыслах. Длившееся около девяти лет следствие породило информационную панику и слухи о возможных массовых беспорядках в Казахской степи на религиозной почве и привлекло публичное внимание, в том числе и со стороны правящих кругов. Почему фигура суфия Мансурова так интересовала колониальную администрацию и чем он представлял опасность? Какими знаниями о суфизме в Казахской степи в конце XVIII – первой половине XIX века обладали правительственные чиновники? Отличалось ли их восприятие этого исламского религиозного течения определенной объективностью или же опиралось на стереотипы и фантазии ориенталистского характера? В поисках ответов на эти вопросы П. Шаблей и П. Сартори обращаются к истории возникновения и контексту этого драматического дела. Анализируя его документальную основу и выводы привлеченных к следствию экспертов, авторы книги показывают, как дело Мансурова очерчивало изъяны российской колониальной системы управления и демонстрировало отсутствие последовательности у имперской политики по отношению к исламу и суфизму. Павел Шаблей – к. и. н., доцент Костанайского филиала Челябинского государственного университета; Паоло Сартори – сотрудник Академии наук Австрии, редактор журнала Journal of the Economic and Social History of the Orient.

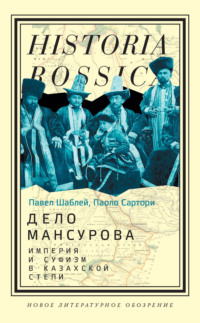

На обложке: Казахский групповой портрет. Дагеротип Ю. Венингера. Конец 1840-х годов. Из кн.: Russia’s Unknown Orient: Orientalist Painting 1850–1920 / Ed. by Patty Wageman and Inessa Kouteinikova. Groningen and Rotterdam, 2010. P. 64.

ISBN 978-5-4448-2825-0

© П. Шаблей, П. Сартори, 2025

© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

Введение

В октябре 1853 года генерал-губернатор Западной Сибири Г. Х. Гасфорт (занимал эту должность с 1851 по 1861 год) в секретном отношении министру внутренних дел Д. Г. Бибикову сообщал, что в Казахской степи сибирского ведомства с недавнего времени стали появляться из «соседственных азиатских государств» подозрительные лица, называющие себя ишанами и «не получившие на это право от нашего магометанского духовного начальства»1. Ссылаясь на постановление 1848 года, запрещающее въезжать на территорию Российской империи лицам, получившим духовное звание за границей2, чиновник доводил до сведения своего начальства, что уже отдал приказ о задержании «двух магометанских проповедников»: казаха Кокчетавского округа Майлыбая, который обучался у ишана Ходжи-Кенджи3 на Амударье, и ташкентца Мухаммада Шарифа Мансурова, получившего иджазу4 от бухарского ишана Мухаммада Халифы Хусейна5. Некоторое время спустя, в декабре 1853 года, эти два случая были объединены в одну историю. Главным ее фигурантом стал Мухаммад Шариф Мансуров. Задействовав широкий круг своей агентуры – кочевые казахи, толмачи, чиновники внешних округов, купцы, Гасфорт получал разнообразную, хоть и фрагментарную информацию о том, что Мансуров распространяет «какое-то новое учение», «увлекает народ какими-то сделанными у него на руках изображениями», посещает «турецкие владения», совершает непонятные обряды и пр. Учение этого «лжепророка», согласно таким данным, распространилось стремительно: оно охватило территорию Акмолинского, Кокчетавского и Кушмурунского округов6. Информационная паника7 активизировала волну подозрений, страха и арестов. Были задержаны крупные представители местных религиозных кругов и лица, сопровождавшие Мансурова. Под подозрение попала и казахская управленческая элита: старший султан Кокчетавского округа Абулхаир Габбасов, волостной управитель Пиралы Габбасов, старший султан Акмолинского округа Арслан Худаймендин, султан А. Аблаев и др. Все эти люди обвинялись «…в каких-то тайных и вредных сношениях» с Мансуровым, которые могли привести к разным «противозаконным поступкам»8. Так начиналась необычайная по своему масштабу и характеру история, вызванная попыткой придать большой размах идее политизации суфизма в Казахской степи, связав ее с самыми разнообразными внутри- и внешнеполитическими проблемами. Следствие велось на протяжении более девяти лет, и его материалы составили не менее тринадцати томов9.

К делу Мансурова было привлечено колоссальное внимание, причем не только со стороны разных чиновников колониальной администрации и правительственных ведомств Санкт-Петербурга: за его ходом следили и при дворе. Почему же эта история вызвала такой резонанс? Неужели власти только к середине XIX века пришли к осознанию того, что суфизм представляет какие-то политические угрозы для империи – может спровоцировать антиколониальные движения, вызвать рост религиозного фанатизма среди «поверхностно исламизированных казахов»10, помешать реализации планов по осуществлению политики русификации11 и др.? Именно такой подход к анализу рассматриваемых событий получил распространение в предшествующей историографии. Дело Мансурова при этом помещается в рамки нарратива о смене государственной политики по отношению к исламу в Казахской степи в середине XIX века12. Ключевые выводы таких работ состоят в том, что империя строила свои взаимоотношения с мусульманами на основе каких-то устойчивых принципов; их авторы прослеживают последовательность реформаторских действий и административных мер, а также определенную эволюцию культурного и политического восприятия ислама13. Согласно этой точке зрения, период правления Екатерины II ознаменовался введением принципов веротерпимости в государственную политику. Мусульманам стала отводиться роль посредников, соратников и агентов империи, которая использовала их для реализации задач самой широкой значимости: развитие торговли и коммерции в приграничных регионах, укрепление гражданственности и цивилизованности среди казахов посредством татарских мулл и пр. Считается, что в 1840–1850‑е годы такого рода политика претерпевает кардинальные изменения. Движение имама Шамиля на Кавказе, антиколониальные выступления в Северной Африке, возглавляемые харизматическими суфийскими лидерами, а также ряд внутренних проблем обостряют риторику, связанную с угрозами распространения мусульманского фанатизма, татаризации кочевников Казахской степи и др. В итоге образ мусульманина приобретает заметно выраженный негативный характер14.

Интерпретации исторических событий, основанные на попытках найти в государственной политике по отношению к исламу какую-то последовательность и закономерность, носят, на наш взгляд, несколько упрощенный характер. Прежде всего, не следует идеализировать идеологию Екатерининской эпохи, выстраивая прямую связь между совокупностью идей правящего двора – зачастую умозрительных и мифологических15 – и характером мер, принимаемых для решения конкретных и специфических региональных вопросов. Инициируя одни проекты, направленные на укрепление российского влияния в Казахской степи с помощью отправки татарских мулл, строительства мечетей и покровительства азиатской торговле, Екатерина II в то же время проводила достаточно жесткую и репрессивную политику по отношению к мусульманам Кавказа16. Такого рода действия говорят не об амбивалентности и двойственности17 – подход, который историки нередко используют для того, чтобы найти какое-то адекватное объяснение некоторым сложным, с их точки зрения, взаимоотношениям между мусульманами и империей18, – сколько о прагматизме и стратегических соображениях. Например, необходимость вытеснения некоторых народов Кавказа со своей территории в первой половине XIX века вряд ли имела отношение к нарративу о русском национализме, угрозе джихада и ассимиляции: в действительности государство готовилось к очередной войне с Османской империей и стремилось создать более прочный плацдарм для укрепления своего геополитического влияния на Ближнем и Среднем Востоке19.

Развивая идеи официального политического курса самодержавия и отмечая приверженность имперских властей определенным принципам, необходимым для его реализации, историки нередко переоценивают согласованность действий между региональной администрацией и Санкт-Петербургом20. В действительности некоторые проекты, предложенные правительством, так и не были реализованы – например, идея кодификации казахского обычного права (адата). Чиновники разных ведомств не только имели свои представления о том, что такое «народные обычаи» казахов21, но и сталкивались с разными бюрократическими сложностями, препятствовавшими выработке общих подходов. Если Министерство иностранных дел (далее – МИД) делало ставку на специальный совет из старшин, то Оренбургская пограничная комиссия (далее – ОПК) отдавала предпочтение суду биев как наиболее эффективному с ее точки зрения институту, способному использовать подготовленные кодексы для разбора исков местного населения. Со временем проект кодификации утратил свою актуальность и растворился в массиве бюрократических и политических изменений22.

Наряду с вышеизложенными особенностями прояснения требует и другой, не менее значимый момент. Рассматривая действия разных государственных учреждений по отношению к исламу – ограничение деятельности мулл, не получивших указ ОМДС, закрытие нелегальных мечетей, запрет на распространение религиозных практик, не согласующихся с шариатом, и пр., – некоторые исследователи помещают суфизм в контекст этих процессов23. Это предполагает наличие среди чиновников определенного уровня компетентности в вопросах, касающихся особенностей мусульманских течений и специфики доктринальных положений, а также существование знаний и законов, позволявших различать и контролировать деятельность разных групп и общин24. Однако мы не должны забывать, что суфизм, в отличие от многих исламских институтов (мулл, мечетей, вакфов), не был институционализирован (особенно на правовом уровне)25. Эпизодически имея дело и сталкиваясь с дервишами, ишанами, мюридами, власти не всегда могли отличить их от обычных мулл, шаманов, баксы26 и других социокультурных элементов местного общества. В итоге одни истории ускользали от внимания чиновников, не оставляя какого-либо архивного следа, другие же, наоборот, благодаря стечению разных обстоятельств (сведения местных информаторов, амбиции и стереотипы управленческой верхушки и пр.) могли получить самый широкий политический резонанс. Если дело Мансурова появляется на фоне российского продвижения в Среднюю Азию и обострения угроз антиколониальных протестов среди казахов, то арест Дукчи Ишана (настоящее имя – Мухаммад-‘Али) и его сторонников в конце XIX – начале XX века – это совершенно другой ракурс колониальной истории. Попытка организации вооруженного выступления в Андижане в 1898 году, не приведшая к большим жертвам, тем не менее произвела масштабный политический эффект. Аресты так называемых последователей Дукчи Ишана на территории современного Узбекистана и Южного Казахстана должны были подчеркнуть связь этого выступления с угрозой глобальной политической значимости – панисламистским движением27.

Уделяя внимание анализу существующей историографии, связанной с изучением государственной политики по отношению к исламу и суфизму, мы стремимся показать, что исследователи часто идеализируют содержание колониального архива и в результате этого воспринимают отчеты чиновников и логику изложения материала в этих документах в качестве силы, превращающей оценки и интерпретации отдельных событий в квалифицированное знание28. Однако это не так. Документы содержат не только множество умолчаний, но и распадаются на фрагменты и конгломераты информации, которые сложно соединить и понять, если не изучать внимательно контекст, биографии чиновников, востоковедов и мир идей, отношений и культуры, которая их сотворила. Дело Мансурова в этом отношении не является исключением: как мы увидим, оно не развивалось по какому-то определенному, последовательному и предсказуемому сценарию. Множество условностей, которые власти не могли предвидеть, оказывали непосредственное влияние на ход следственных мероприятий. Так, Гасфорт спустя некоторое время после ареста Мансурова стал понимать, что это дело представляет собой более сложную и запутанную историю, чем ему казалось в самом начале расследования. Наличие значительного количества писем, рукописей и книг на разных восточных языках, изъятых у ишана, и осознание того, что для реализации своих планов и интересов Мансуров успешно преодолевал разные правовые и бюрократические ограничения, установленные империей, как и другие обстоятельства, заставили генерал-губернатора обратиться за помощью к экспертам и специалистам из разных сфер деятельности: чиновникам, имеющим многолетний опыт службы в Казахской степи, переводчикам, востоковедам, муллам, ОМДС. Учитывая вышеизложенные особенности, в центре нашего исследования будет рассмотрение того, как колониальная администрация пыталась с помощью разнообразных ресурсов преодолеть собственное невежество29 в области суфизма и с какими трудностями и противоречиями она столкнулась на этом пути.

Некоторое удивление, возможно, вызовет то обстоятельство, что деятельность экспертов и специалистов не развеяла сомнения властей. Каждый из участников следственного процесса находил свои оправдания сложившемуся положению вещей: востоковеды и переводчики ссылались на недостаточное знание определенных восточных языков, члены ОМДС – на бюрократическую рутину, отнимавшую у них значительное количество времени. Некоторые чиновники намекали на то, что расследование, инициированное Гасфортом, не имеет перспективы, так как основывается на административной инерции, непроверенной информации и каких-то общих представлениях о суфизме. Почему дело Мансурова столкнулось с такими противоречиями? Было ли это связано с тем, что Российская империя не смогла к середине XIX века подготовить достаточное число экспертов, которые помогли бы властям разъяснить некоторые специфические особенности ислама и суфизма? Конечно, знание было важным ресурсом для управления империей, особенно если учитывать обширность территорий, населенных мусульманами (Кавказ, Волго-Уральский регион, Казахская степь, Средняя Азия). Однако накопление определенной информации могло вступать в прямое противоречие с характером ее использования. Чтение дела Мансурова производит впечатление, что власти просто проигнорировали или не заметили существовавшие на тот момент времени делопроизводственные, публицистические и научные материалы о суфизме и исламе30. Учитывая все эти особенности, становится очевидно: мы не сможем понять специфику этой неоднозначной и запутанной истории, если будем абсолютизировать значение таких понятий, как «знание» или «незнание». С одной стороны, как справедливо заметил на примере европейского восприятия Индии в XVI–XVIII веках Санджей Субрахманьям, существует сложная взаимосвязь между сбором информации и ее репрезентацией, между накоплением знаний и их систематизацией31. С другой стороны, невежество и знание не могут быть бескомпромиссно противопоставлены друг другу, потому что охватывают определенные и ограниченные пространства социальной, политической и религиозной жизни. Каждое из этих понятий, взятое по отдельности, не представляет собой аналитической модели, позволяющей понять развитие бюрократической системы или колониализма в целом32. Обычные люди, как и чиновники, живут в мире разных культурных условностей, интересов, выбора предпочтительной стратегии поведения. Именно поэтому наличие востоковедов или других экспертов не было достаточным условием, чтобы эффективно разрешить сомнения администрации по поводу личности Мансурова и его деятельности. Не все ученые связывали свою карьеру и будущее с колониальной политикой (идея цивилизационной миссии, русификация, репрессивные меры по отношению к татарским и среднеазиатским муллам и пр.). К тому же и сама бюрократическая система, развитие которой в значительной степени зависело от личных связей, лояльности, меркантильности, могла пренебрегать образованными переводчиками и востоковедами.

Сюжет нашей книги не ограничивается перипетиями следствия и тем, как чиновники с помощью экспертов пытались разобраться с делом Мансурова и понять некоторые особенности суфизма. Контекст этой истории – широкий географический охват, палитра мнений чиновников на те или иные вопросы и столкновение интересов представителей бюрократического аппарата, религиозных кругов, казахской элиты, специфика коммуникаций среди мусульман – позволяет говорить о том, что жители Казахской степи не воспринимали колониализм однообразно. Мусульмане гибко адаптировались к имперским преобразованиям и часто использовали бюрократическую систему, свое понимание особенностей текущей конъюнктуры, невежество чиновников в вопросах ислама и суфизма как ресурс для борьбы за власть и авторитет среди местных сообществ33. Доносы, петиции казахов, татар или сартов, содержавшие политическую риторику о «лжепророках» и «новых учениях», были распространенным явлением34. Такого рода поведение отражало не столько эффект сближения (между колонизаторами и колонизируемыми), сколько широкий круг возможностей и стратегий, которые стремилась использовать каждая из сторон для достижения своих интересов35. С этой точки зрения репрессии властей по отношению к суфийским деятелям не носили безусловного характера. Представляя некоторых ишанов в качестве фанатиков и политически опасных элементов, чиновники в то же время могли предоставлять разного рода привилегии представителям группы кожа (перс. хваджа – «хозяин», «господин»), понимая, что они играют большую роль в политической, социальной, экономической и культурной жизни Казахской степи36. Эта привилегированная группа, получившая широкое распространение в Средней Азии, Казахской степи и Волго-Уральском регионе, имела отношение к суфизму37; по одной из версий, считалось, что ходжи являются потомками местных суфийских святых38. Так или иначе, но многие имперские источники – особенно сборники казахского обычного права39 – не обращали внимания на эту особенность40.

Несколько слов следует сказать о методологии настоящего исследования. Мы развиваем идею эпистемологической относительности, потому что документы, хранящиеся в архивах, знания востоковедов или переводчиков могли игнорироваться со стороны имперских чиновников или использоваться выборочно и фрагментарно41. Так, спустя некоторое время после завершения следствия материалы из дела Мансурова были адаптированы представителями колониальной администрации и миссионерами к условиям новой политической конъюнктуры – реформы по ограничению деятельности исламских институтов в Казахской степи и проблемы христианизации казахов. Такой подход умаляет значимость этих архивных материалов как свидетельства особенностей эпохи и контекста, в условиях которой они были созданы. Одновременно с этим следует говорить и о другой перспективе. Историки часто забывают, что колониальный архив – это конгломерат информации, который необходимо упорядочить и подвергнуть тщательному критическому анализу. Именно поэтому отчеты чиновников, отдельные категории и понятия, содержащие исламофобские коннотации, не представляют собой репрезентативного знания. Они должны быть сопоставлены с кругом других источников и осмыслены через призму идей и культуры, которые формировали человека.

Так как в этой работе большое внимание уделяется деятельности разных чиновников и экспертов, задействованных империей для прояснения некоторых особенностей суфизма и запутанных обстоятельств дела Мансурова, мы должны уделить значительное внимание описанию самого характера властных отношений, специфике текущей конъюнктуры, понять мотивы и интересы, которые оказывали влияние на поступки людей. Анализ такого рода допускает разные подходы – например, ориентализм, который показывает, как научный аппарат, знания и опыт чиновников и востоковедов адаптировались к потребностям колониального управления42. С этой точки зрения мы не исключаем, что ориентализм поможет нам прояснить ряд аспектов деятельности некоторых героев этой работы. Однако следует учитывать и то обстоятельство, что особенности поведения личности не всегда предсказуемы, поскольку они формируются в условиях сложного исторического контекста, множества культурных и политических условностей. В этом отношении конфликты между разными уровнями колониальной администрации были обычным явлением. Природа этих конфликтов, как мы увидим, не всегда была связана с личными амбициями и борьбой за власть. Большую роль также играло культурное разобщение и отсутствие взаимопонимания. Если генерал-губернатор Западной Сибири Г. Х. Гасфорт воспринимал Мансурова только сквозь призму ограниченных и устойчивых стереотипов («бродяга», «лжеучитель»), то его подчиненные – асессор В. К. Ивашкевич и заседатель Кокчетавского внешнего окружного приказа В. И. Очасальский, имевшие многолетний опыт службы в Казахской степи, – использовали различные подходы к организации следствия. Они понимали (или хотя бы имели общее представление), какое место в жизни казахов занимают суфизм и связи с его деятелями, и, следовательно, осознавали, к каким непредсказуемым последствиям для империи могут привести тотальные и ничем не обоснованные репрессии против ишанов, дервишей, шейхов. Именно поэтому некоторые чиновники не стремились форсировать события и действовали, полагаясь на здравый смысл и специфику регионального контекста. Щепетильность и показная забота о нуждах казахов при этом не лишали позицию этих чиновников ориенталистского оттенка – она просто была менее насильственной по своей сути. Обращая внимание читателя на подобные детали, мы должны понимать, что ориентализмов могло быть несколько. Некоторые востоковеды и чиновники могли идеализировать суфизм, противопоставляя «фанатичных» и «корыстолюбивых» ишанов XIX – начала ХX века «духовно возвышенным» аскетам, философам и мистикам средневековой Средней Азии43. Другие не вдавались в такого рода сравнения, а просто опирались на текущую конъюнктуру и административную инерцию. Именно они задавали тон политическому дискурсу об угрозах мюридизма и стремились к тому, чтобы решать судьбы целых народов и цивилизаций44.

Книга структурирована следующим образом: введение, заключение, четыре главы основной части и приложение. В главе 1 рассматриваются особенности восприятия суфизма имперскими чиновниками и востоковедами Российской империи. Ишаны, дервиши, мюриды, как правило, представлялись в качестве шарлатанов, религиозных фанатиков, опасных политических элементов. Такой субъективный образ был следствием невежества чиновников, игнорирования ими знаний, которые накопились в архивах, отложились на страницах научной и публицистической литературы. Ситуация с восприятием суфизма в Российской империи не была чем-то исключительным – она имела много общего с представлениями европейских колониальных империй. Обращая внимание на все эти особенности, мы пытаемся понять, через какие рамки и оптику смотрели имперские чиновники на суфизм в Казахской степи в конце XVIII – первой половине XIX века. Отличалось ли это восприятие определенной оригинальностью, учитывая особенности уклада жизни, обычаев и традиций кочевников, или опиралось на стереотипы и фантазии общего характера? В главе 2 речь идет об особенностях организации следствия по делу Мухаммада Шарифа Мансурова. Особое внимание мы обращаем на контекст, в котором возникла эта история. Информационная паника, связанная с активным распространением слухов и подозрений о деятельности ишанов, способных на почве религиозного фанатизма организовать массовые беспорядки в Казахской степи – и замедлить тем самым темпы продвижения Российской империи вглубь Средней Азии, – запускает репрессивный механизм. Власти арестовывают нескольких ишанов, среди которых оказывается и Мухаммад Шариф Мансуров. Придавая особое политическое значение деятельности этого человека – опять же на основании слухов и противоречивых данных своих информаторов, Гасфорт инициирует большое следствие. Это следствие, тем не менее, не дает каких-то определенных результатов – не превращает подозрения и домыслы чиновников в улики и неопровержимые доказательства виновности Мансурова в распространении «нового магометанского учения» и организации политического заговора против империи. Полагая, что главная причина таких трудностей заключается в отсутствии опытных экспертов, способных понять казахские реалии и соотнести их со сложными перипетиями этого дела, власти привлекают к разбирательству асессора В. К. Ивашкевича. Этот чиновник, владевший казахским языком и много лет занимавший различные должности в администрации по управлению Казахской степью, пришел к выводам, которые поразили Гасфорта. Он недвусмысленно давал понять властям, что они преувеличивают значение этой истории: нет никакого заговора и тем более «нового магометанского учения», угрожающего интересам империи. Такого рода разногласия между чиновниками разных уровней не были, как мы считаем, обычной политической интригой. Они констатировали реалии иного рода: имперское управление не носило сбалансированного характера. Политические амбиции и административная инерция, демонстрируемые отдельными управленцами, не могли остаться незамеченными и создавали пространство для критики и формирования пусть и достаточно малозаметных, но все же альтернативных проектов. В главе 3 мы продолжаем разбирать особенности следствия по делу Мансурова. Выводы Ивашкевича не заставили Гасфорта и других имперских администраторов отказаться от попыток доказать вину Мансурова. Большой соблазн для чиновников представлял целый комплекс различных материалов, изъятых у ишана: писем, деловых бумаг, рукописей, книг на разных восточных языках. Перевод и разбор всех этих документов мог дать следствию, как считали колониальные чиновники, неоспоримые улики и таким образом стать кульминацией этого дела. Однако эксперты, привлеченные для работы с такого рода материалами, не сформировали какой-то определенной и приемлемой для властей позиции. Переводчики, востоковеды, муллы, члены ОМДС во многом оказались заложниками своих собственных интересов. В итоге власти, приложившие столько усилий для организации следствия по делу Мансурова, вынуждены были под давлением Санкт-Петербурга прекратить разбирательство и вынести решение, которое не подтверждало, а, наоборот, опровергало подозрения Гасфорта и его окружения. В главе 4 внимание уделяется тому, каким образом разные акторы использовали документы из дела Мансурова, чтобы адаптировать их к обстоятельствам политической конъюнктуры второй половины XIX – начала ХX века. В 1860‑е годы к материалам следствия обращался чингизид Ч. Ч. Валиханов, который был экспертом правительства по вопросам преобразования местных религиозных и правовых институтов. Он привлек отдельные фрагменты из дела Мансурова для того, чтобы усилить свои аргументы, связанные с критикой деятельности татарских и среднеазиатских мулл и необходимостью исключения казахов из ведомства ОМДС. Некоторое время спустя – в 1870‑е годы – уже в иных реалиях, когда активное обсуждение получает вопрос о развитии миссионерского дела среди казахов, представители Русской православной церкви находят свое применение делу Мансурова. Они создают и развивают специальный нарратив о том, что главным препятствием на пути христианизации казахов являются не местные культурные традиции и сложившийся уклад жизни, а деятельность татарских и среднеазиатских ишанов и мулл. Эта интерпретация в еще более радикальной форме – уже с примесью идей об угрозах панисламизма – получит развитие в начале ХX века. Кроме этого, мы пытаемся показать, что ошибки и просчеты, допущенные в ходе организации следствия по делу Мансурова, мало чему научили имперскую администрацию. Во второй половине XIX – начале XX века чиновники еще не раз столкнутся с ишанами из Средней Азии. Оценка их деятельности и особенности разбирательства не опирались на какую-то систему знаний, а во многом зависели от прежних стереотипов и предрассудков, которые получали еще более фантастические очертания благодаря новой политической конъюнктуре – завоеванию Средней Азии и вызовам панисламизма.

Появлению этой работы во многом способствовала помощь наших коллег. Прежде всего мы выражаем свою благодарность Ульфату Абдурасулову, Норихиро Наганаве, Кертису Мерфи, Ариане Саджет, Никколо Пьянчолле, Светлане Ковальской и Джеймсу Бейли за полезные советы и рекомендации, которые позволили критически переосмыслить отдельные теоретические положения книги и пересмотреть содержание ее некоторых разделов. Болат Жанаев и Сергей Любичанковский оказали нам ценное содействие в ходе архивных изысканий.

Значительная часть работы была выполнена на базе Института иранистики Академии наук Австрии. Мы признательны руководству и научным работникам этого учреждения за плодотворное сотрудничество, помощь и интерес к нашему проекту. Большую роль в подготовке книги сыграл грант австрийского научного фонда (Joint Excellence in Science and Humanities Program), который обеспечил нас необходимыми ресурсами для организации исследовательской деятельности.