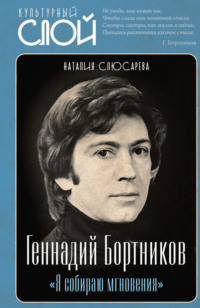

Buch lesen: "«Я собираю мгновения». Актёр Геннадий Бортников"

© Слюсарева Н.С., 2023

© ООО «Вершины», 2023

© ООО «Издательство Родина», 2023

* * *

Предисловие

Есть долг перед семьей, перед Родиной, и как оказалось, есть долг и перед Любовью. Это странное чувство, которое нельзя взвесить, измерить, но именно оно, повторяя слова Данте Алигьери, «движет солнце и светила». И именно это чувство, я уверена, посетило всех, кто в свое время соприкоснулся с этим удивительным театральным и человеческим явлением – Геннадий Бортников. Не знаю, с какой звезды он был к нам послан…

Он до сих пор будто состоит из огромных НЕ – неразгаданный, нереальный, непознаваемый, незабываемый, неизбывный… Легендарный актер Академического театра им. Моссовета во многом остается за гранью слов. Марина Цветаева в письмах к Борису Пастернаку признавалась в том, что то, что он читает от нее, – настолько не то, что она «еще и бумаги не касалась». Но настают такие времена, когда книга, как и роль, требует воплощения.

Актер театра им. Моссовета Евгений Данчевский совершенно справедливо отметил: «Люди его боготворили». В то время, целиком атеистическое, боготворили. За что можно боготворить человека? Он, который сам был воплощением Мечты, этой Мечтой с нами делился. Как его забрасывали цветами, так он забрасывал нас блоковской утонченной красотой, есенинской слезой и, конечно, пушкинским солнцем. О себе лично скажу: мне он разрешил жить и дышать полной грудью. Все, кто видели Геннадия Леонидовича на сцене, никогда его не забудут; для всех остальных он останется в коротких кино-отрывках, фотодокументах, в воспоминаниях зрителей – бледная голография надчеловеческого театрального таланта.

Своеобразие этой книги в том, что она полифонична. Ее открывает лирическая повесть автора, вторая часть представлена главами из книги Г. Л. Бортникова «Настоящее время прошедшего», напечатанной в свое время на страницах альманаха «Муза» и дополненной его высказываниями, взятыми из интервью на телевидении и в театральной печати. Несколько страниц отведено его поэзии и переводам с французского, завершает рукопись разбор театральными критиками наиболее важных спектаклей с его участием, а также высказывания коллег по театру и голоса некоторых верных зрителей.

У кого-то хранятся страницы его воспоминаний, есть архив, закрытый на 70 лет, передаются устные предания, в сердцах поклонников сохраняется память, а это значит, что Планета Бортников будет продолжать открываться, исследоваться, нести свой свет к людям.

Наталия Слюсарева

Наталия Слюсарева

Повесть об одном актере

Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции – дело наших сердец, пока мы дети…

Б. Пастернак

Портрет героя

После затянувшейся болезни, подхваченной в известную пандемию, не имея ни на что особых сил и желания, стала я перечитывать полюбившиеся книги и попалась мне на глаза повесть Марины Цветаевой о Сонечке. И вспомнила я об одной любви – любви неприкасаемой, заложенной кирпичами жизни суровой кладкой, замурованной в самом тайном уголке сердца на долгие годы. Любви к одному актеру, уже и ушедшему. Сама Сонечка – черноглазая девочка-дюймовочка с косами, актрисочка молодой Вахтанговской студии, читающая в голодной, холодной Москве 1919 года монолог Настеньки из «Белых ночей» Достоевского. И вся эта серебряная вещь Цветаевой, как и ее серебряные кольца – про любовь-кольцо, на сердце носимую, любовь такую горячечную, в лихорадке, с взметнувшимися косами, пылающими щеками, со слезами, с многочисленными восклицаниями героини, способной, как она сама о себе говорит, только к любви, только, чтобы самой любить. И повествование это открывалось признанием в адрес необыкновенных глаз героини. В первых строках – описанием из одного французского романа:

«Какие у нее были глаза, любезный господин! Ради вашего спокойствия желаю вам никогда не повстречать подобных! Они были ни синими, ни черными, но цвета особенного, единственного нарочно для них созданного. Они были темными, пламенными и бархатистыми, такой цвет встречается лишь в сибирских гранатах и в некоторых садовых цветах…»

И далее шло определение самой Цветаевой:

«Глаза карие, цвета конского каштана, с чем-то золотым на дне, темно-карие с – на дне – янтарем: не балтийским: восточным: красным. Почти черные, с – на дне – красным золотом, которое временами всплывало: янтарь – растапливался: глаза с – на дне – топленым, потопленным янтарем».

Так вот, уверяю вас, что глаза ведущего актера, даже актера “assoluto”, московского Академического театра им. Моссовета Геннадия Бортникова были еще более удивительными. Не очи, зеницы или что-то в этом роде, а – пульсирующие бездны. Радужная оболочка, намертво спаянная со зрачком-зверьком – порождением глубокого обморока ночи. В этих глазах, распахнутых до невероятности, таких огромных, что казалось, вот-вот и они перельются через край лица, выбравших для себя цвет одеяний смиренного семинариста, в определенные минуты блуждали огни св. Эльма.

Все глядят на звезды, слагая о них рифмы, но никто не замечает само оперенье неба, этого черного лебедя. На лице юного лицедея, разгадывая вечную энигму театра, предлагалось разглядывать именно черный занавес. За этот полог, несущий в себе тайну, так никому и не удалось заглянуть; для тех, кто хоть раз окунулся в эти глаза, других миров больше не существовало, в них зарождались странные вселенные, всегда с ноткой невысказанной тоски. О, это были чрезвычайно страдательные, списывая с Достоевского, глаза.

Ах, да, еще ресницы и брови. Брови присутствовали на этом лице в виде долгих полукруглых арок. Сквозь частые ресницы можно было пробираться, как сквозь темный лес, на верхних ресницах в иные часы, как в гамаке, раскачивались феи, с нижних на узкий лист ландыша скатывались капли росы, а в уголках его губ, когда он улыбался, шалили эльфы. Однако, он совсем не был слащавым; нежным – да. В пору своей юности он был похож на месяц, в который родился. Апрель. Первый голос ручья, нарциссы на берегу. Он не был, может быть в полной мере даже земным существом, он был «Сном в летнюю ночь».

Жаркое лицо Сонечки с разлитым по нему румянцем всегда казалось Цветаевой испанским, и верно, у нее была часть испанской крови с примесью английской. У Бортникова по линии матери текла итальянская кровь семейства Форелли, чьи корни нашлись в Сицилии.

А сам он, высокого роста, с длинной шеей, с выразительными жестами красивых рук, был будто специально создан для ролей «плаща и шпаги». На этот черный бархатный благоуханный цветок с ямочками – поцелуями фей на щеках и на подбородке – слеталось столько почитателей испить редкого нектара. Перед спектаклем площадь рядом с театром неизменно бывала заполнена впечатляющей свитой никогда не изменяющих ему поклонников.

Его сияющая слава взошла над Москвой в середине прошлого века, не вследствие достижений в кино, как у абсолютного большинства современных актеров, что само по себе удивительно, а благодаря театру. В 1963 году выпускник Школы-студии МХАТ имел славу талантливого театрального актера.

На сцене он создавал свой особый, во многом таинственный мир. Это именно, чтобы оправдать его явление в театре, с блеском был прочитан Татьяной Дорониной монолог Белинского из пьесы «Старшая сестра»: «Если вас мучит мысль о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы её забудете… Если когда-нибудь в ваших мечтах мелькал пленительный образ, забытый теперь вами, забытый как мечта несбыточная, в театре этот образ явится вновь, и вы увидите его глаза, устремленные на вас с тоской и любовью! Ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!»1

Да, он был посланием для всех униженных и оскорбленных, ибо он проповедовал со сцены, что есть пространство более ценное и реальное, нежели их удушливый быт в коммуналке. Он был лучшее, что они встретили в жизни, – мечтой, которая никогда не предаст.

Дон Гуан

Мой батюшка, не тот, что с метрики, а тот, что – с амвона, совершенно напрасно указывал мне на невнимание к ближним. И это с моих же слов ему о том, что я к людям отношусь несерьезно. Помилуйте, как же несерьезно, если я первому встречному, спрашивающему у меня, как пройти туда-то, всегда с охотой указываю направление, даже если сама в нем толком не уверена. Да, пусть только кто-нибудь остановит меня у выхода из метро и попробует осведомиться: «Где тут спортивный комплекс или как ему добраться до второго Огородного проезда?», он будет поражен с какой готовностью, даже с зарождающейся радостью стану я со всей возможной жестикуляцией объяснять варианты попаданий в нужное место.

Если я и прохожу мимо некоего ближнего, не замечая его толком, то это только от того, что большую часть дня и определенную часть ночи, гляжу я в собственную голубятню, сосредоточена на своем внутреннем, своем чреве, в котором зарождаются истории, и все, к слову, о любви к ближнему.

И в пору ранней юности из ближних самым привлекательным для меня всегда был Дон Жуан, если по Мольеру, Дон Гуан, по Пушкину, и просто Дон Хуан. Мечтала я встретить его в жизни и узнать по глазам. Но не только пройтись всполохом по его глазам, хотелось мне уязвить его змеиную улыбку превосходства и заставить страдать. В литературном пространстве предпочтение отдавалось пушкинскому дуэлянту за безоговорочную расстановку всех точек на «и». «Я не Диего, я Гуан…/ Я Дон Гуан, и я тебя люблю». За верность выпаду с протянутой рукой каменному гостю. Да и самого автора «Маленьких трагедий» легко заподозрить в роли соблазнителя. Вот его собственноручное шутливое признание в письме к княгине Вере Вяземской накануне своей свадьбы: «Mon mariage avec Natalie (qui par parenthèse est mon cent-treizième amour) est décidé». «Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена».2

Не буду настаивать на том, что предвкушая встречу, от кавалера ожидала я заведомых нежностей с терпким привкусом лавра, тмина и полным набором прованских трав, ибо в прямо выстроенном союзе социалистических республик ария Далилы: «Жгучих ласк, ласк твоих ожидаю» всегда звучала отстраненно. Нет, тут было желание взять вверх над его душой. Тут был весь, Достоевский. Все же блажен, кто читал его смолоду.

Не встречая очевидно своего героя на московских бульварах, довольствовалась я пока собиранием информации о том, кого из европейского сообщества следовало считать прототипом реального героя. Дон Мигель де Маньяра, севильский дворянин, ловелас и кутила отказался от донжуанства, благодаря внезапно привидевшегося ему сна о собственных похоронах. В родном городе им был построен госпиталь для всех отверженных Де-ла-Каридад. Эпитафия на его надгробной плите гласит: «Здесь покоится прах наихудшего человека, который был в мире. Молитесь за него».

Но самым бездушным и жестокосердным претендентом на эту роль единогласно считался другой уроженец Севильи – Дон Хуан де Тенорио, аристократ XIV-го века. «Человек испорченных нравов и непостоянный в любви».

И разжигая во встречном взоре

Печаль и блуд,

Проходишь городом – зверски-черен,

Небесно-худ.

Томленьем застланы, как туманом,

Глаза твои.

В петлице – роза, по всем карманам –

Слова любви!

М. Цветаева «Дон Жуан»

По сути Дона Хуана де Тенорио можно было привлечь за серийные изнасилования, влепив ему соответствующую статью, если бы не покровительство его дружка короля Педро. Своих жертв Дон Хуан принуждал к соитию, одних, грозя разоблачением их женских тайн, других – просто брал силой. Именно ему приписывают соблазнение дочери командора. С лисьей мордочкой, аккуратно подстриженной остроугольной бородкой, узким прищуром, не знающих жалости глаз, изящными по форме, но стальными по хватке пальцами, в коротком плаще и со шпагой. Этакого не уговоришь, мимо такого не проскочишь. По ночам он жадно срезал севильские розы одну за другой, как волк, попавший в овчарню режет овец, уже без надобности, просто оттого, что – в овчарне.

Низкие севильские домики, порядочно осевшие за семь веков в терракотовый грунт, протяни руку и, кажется, дотянешься до балки верхнего балкона, скрывают истинный размер их первоначальной высоты, и трудно прикинуть на сколько футов разматывалась веревочная лестница, чтобы оказаться у окна спальни девственницы. Жаркими, глухими к состраданию, ночами, лимонно-мандариновые ветви беспомощно бились о стекло светелки, за которым вершилось злодеяние; а на рассвете – разъяренные крики братьев, звон шпаг на галерее, последний привет плаща, опадающего, черным крылом бабочки, над хладным трупом мужа, брата, отца.

В пушкинской интерпретации Дон Гуан, встретив Дону Анну, полюбил впервые. Его искренний всхлип на плече у верного слуги Лепорелло: «Я счастлив, как ребенок!.. Я петь готов, я рад весь мир обнять». Последним вздохом-лепестком опадает с уст Гуана ее имя. «Я гибну – кончено – о Дона Анна!». Пушкинский вариант, как единственно верный, был принят безоговорочно. Оставалось приблизиться к образу Доны Анны, томной испанской герцогини в черном, под прозрачной вуалью. Я же по младенческим своим летам совсем не была столь бледной, а после легкого морозца очень даже румяной. Задача усовершенствовать образ под вуалью была отодвинута пока на неопределенный срок. Я могла утешаться тем, что Марина Ивановна Цветаева также не проникла в тайну Доны Анны.

И была у Дон-Жуана – шпага,

И была у Дон-Жуана – Дона Анна.

Вот и всё, что люди мне сказали

О прекрасном, о несчастном Дон-Жуане.

М. Цветаева «Дон Жуан»

Квартира на восьмом этаже

На восьмом этаже высокого сталинского дома в соседнем подъезде только в одной квартире, из четырех выходящих на площадку, в квартире моей лучшей школьной подруги Леночки, раздавали счастье. О, и с какой же щедростью. Насколько все было обыденно в нашей семье – ну, мама на кухне, отец на кухне (он отменно готовил) сестра в бигуди – в ванной, настолько в соседнем подъезде на восьмом этаже – все было необыкновенно. Но не сразу, а после того, как Ленина мама, обозначив свои духовные цели, просочившиеся за пределы лестничной площадки и намного дальше, определила себя к правозащитному служению, которое как раз зачиналось в 60-е годы прошлого века. Это ее стараниями в обиход вошло почти иностранное слово «самиздат». В их квартиру, что очень скоро стала местом силы, по вечерам потянулись лучшие люди страны. Бородатые физики с короткими трубочками слетались на острые диспуты, полусумасшедшие поэты – на читку своих нескончаемых куплетов, пьющие, молчаливые, и за то спасибо, художники с сетками, в которых бились друг о дружку бутылки дешевого портвейна, заглядывали без всякой цели, просто отогреться в теплой компании.

Бесконечные разговоры на кухнях тех лет. Я не могу не вспомнить здесь с благодарностью и не сказать несколько слов о Татьяне Сергеевне Ходорович – Лениной маме. Она была младшим научным сотрудником Института русского языка. Институт русского языка на Кропоткинской в свою очередь являлся островком духовной элиты столицы. В нем за мифическую зарплату работали предпоследние святые СССР, так как последними, по определению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, неизменно оставались музейные работники. Недалеко от Кропоткинского бульвара еще до всяческих революций в доме на Сивцев Вражке было их родовое гнездо с небольшой бальной залой. Татьяна Сергеевна была внучатой племянницей художника Врубеля.

Ее муж инженер умер от онкологии в тот самый день, когда она отправилась в роддом рожать четвертого ребенка. Вести о рождении и смерти пересеклись где-то на полпути к роддому Грауэрмана, размещавшегося на Арбате. Татьяна Сергеевна осталась с маленькими детьми на руках, практически без всяких средств к существованию. Но она не ожесточилась. Стержень ее духа укреплялся крестом православия, и к ней потянулись люди. Бывало уже в подъезде я сталкивалась с ходоками, судя по одежде, и точно – по выходе из лифта на площадку мы направлялись в одну и ту же квартиру.

О тех временах, о которых я пишу, летом в волшебной квартире под большим вентилятором, заменявшим зеленую лампу, уютно листались увесистые художественные альбомы. В канун Нового года поздно вечером снаряжались экспедиции с санками за елью на Рижский вокзал. К празднику отдельные дровосеки-контрабандисты на свой страх и риск свозили в город запрещенный товар – елки-палки, реализовывая их тут же на путях. Перепрыгивая через шпалы, можно было словить в спину резкий свисток милиционера, пресекающего незаконную сделку. Однако мы без особых происшествий, обменяв полтора рубля на зеленую красавицу под потолок, доставляли ее в квартиру, чтобы тут же украсить шарами и завесить мишурой. К полуночи к раздвинутому столу слетались приглашенные. После очередного тоста в запоздавшем госте, не без вызова во взоре, старалась я разглядеть черты Дон Гуана. Мишура облетела, праздники заканчивались.

В обычные дни с утра по звонку будильника в очередь выстраивались серые прессующие мысли: сползти с кровати, протолкаться мимо сестры в ванную, собрать части школьной формы в целое, сложить учебники из тех, что найдутся в портфель, и всегда неожиданно к концу завтрака между бутербродом с сыром и стаканом чая вдруг встраивалась одна легкая приятная мысль, даже мыслишка – не ходить сегодня в школу, в свой десятый класс. Доводы для того, чтобы подпитать этот тезис, всегда находились. За дверью намерение о пропуске занятий оформлялось в знакомый маршрут – дойти до Сретенки и заучить расписание фильмов на неделю в кинотеатре «Уран». Слишком часто, являвшуюся незваной к завтраку, легкую карнавальную мысль приходилось иногда искоренять по веским причинам. В этом случае уроки тянулись томительно долго. На перемене девочки обычно занимали место у окон. Мы стояли, опершись спиной на подоконник, и следили глазами, как мальчишки, возможно нам на показ, мутузили друг друга в коридоре.

Неотъемлемым атрибутом нашего общения в школе и за ее пределами были разговоры о московских театральных новинках. На уютной сцене театра им. Маяковского гудел колоколом богатырь Охлопков. В саду «Аквариум» раскладывал свой «красно-белый» пасьянс, чередуя Биль-Белоцерковского с Жан-Поль Сартром, загадочный Завадский. Шумела юными талантами поросль «Таганки». Сказочно выстрелил праздничной хлопушкой «Голый король» в «Современнике».

Судьбоносная весть о том, что в Москве объявился совершенно потрясающий спектакль, который идет в театре на Садовом кольце, первой распространилась среди филологических стеллажей Института русского языка. В один из моих учебно-присутственных дней, на перемене, в коридоре я и услышала от моей дорогой подружки Леночки, что она со своей младшей сестрой уже посмотрела какой-то спектакль в театре Моссовета и, что там был какой-то актер, не такой как все. Наверное, через пару недель у нее оказался билет в театр на балкон и для меня, на тот же спектакль с простеньким названием «В дороге».

После представления я возвращалась домой присмиревший, да, я еще не могла осознать, что это было за явление вселенского масштаба: «Преображение на горе Фавор?», «Выход к апостолам?». Облучение состоялось, но так как это облако, как и всякая радиация, оставалось невидимым, я не могла сразу ощутить всю сокрушительность этого события. С каждым наступающим днем болезнь раскручивалась, заставляя сердце сжиматься все острее. Боль была такой острой, что, порой, я ловила себя на том, что стонала вслух, проходя под нависшими кронами бульварных насаждений, каким-нибудь неказистым сквером.

Привлекательной стороной московского театрального дела являлось то, что в то время театры, получавшие от государства субсидию, могли позволить себе продавать билеты по разумным ценам; оборотной стороной признавался факт, что достать билеты на яркие спектакли практически было невозможно. Но, какая удача! В круг друзей нашей семьи входил заместитель министра культуры города Москвы. Он ходил к нам пить чай в свой обеденный перерыв и от своих щедрот, которые ему ничего не стоили, приносил бесплатные билеты всегда на прекрасные места. Мама конечно сообщила ему о моем пристрастии к театру из сада «Аквариум», потому что в первом сезоне по министерским билетам я увидела «Маскарад» с Мордвиновым, пару раз сходила на спектакль «Цезарь и Клеопатра» Бернарда Шоу, отличная постановка. Ростислав Плятт в лавровом венце, скрывающим, как и подобает, раннюю лысину Цезаря и юная Клеопатра, Нина Дробышева, прячущаяся в лапах Сфинкса. Кроме чудесного Плятта в роли Цезаря, которому по характеру так подошли искрометные реплики Шоу, в памяти остался образ служанки Клеопатры Фтататиты в исполнении старейшей актрисы театра – Серафимы Бирман. Спеленатая почти в мумию, с высоким убором на голове она смотрелась суровым стражем на службе даже не просто у царицы Египта, а у какого-нибудь Анубиса.

Спектакль «Аплодисменты» о проблеме поколений в среде творческой интеллигенции, лишенный нерва, в котором Бортников сыграл роль сына стареющего режиссера, особо ничем не запомнился. Но самый ясный и солнечный спектакль, который я посмотрела с ним в театре им. Моссовета три, а может четыре раза, был спектакль «В дороге», поставленный по пьесе драматурга Виктора Розова.

О, эти билеты, я до сих пор вижу их в вазочке. Я прохожу коридором, здороваюсь с зам. министра столичной культуры и краем глаза замечаю театральные билеты на столе в вазе из-под конфет. Когда официальное лицо уйдет, я завладею ими, никто из домашних никогда не оспорит у меня билеты на спектакль «В дороге». А вечером с этими билетами я взлечу пантерой без лифта на восьмой этаж, чтобы рассыпать счастье конфетти над моей Ленкой. И сегодня я вижу этот синий оттиснутый штамп на двух полосках серенькой бумаги с королевскими местами: третий ряд партера, середина. Те билеты – золотой слиток счастья, сброшенный однажды на стол, не без участия культурного ведомства, больше в моей жизни никогда не повторился.

После спектакля мы все говорили и говорили. С этим надо было что-то делать. Отсутствие стихотворного дара не позволило тотчас приступить к сочинению зонгов или поэтического цикла «Комедьянт», но кастальский ключ, покрывшись пузырями творчества, вспучившись, начал бурлить. Выручило детское пристрастие к рисованию. Пастельные мелки, крошась и ломаясь, в очередь заскрипели по бумаге. Через полчаса большой портрет Бортникова, размером в ватманский лист, был готов. И надо признать он оказался очень похожим. С наклоненный головой, с отведенной в сторону рукой, его акцентированный жест, в расстегнутой рубашке, белой, благодаря белому мелку. Портрету нашлось место в счастливой квартире в спальне на торцовой стороне стенки рядом с дверью. Теперь можно было на него смотреть и даже повторять реплики из спектаклей, воспроизводя по памяти его интонацию, делая акцент на букве «ч», которая у него в произношении выходила как бы, жирненькой, что привычно уроженцам итальянского юга: «Ты что дура, что ли.

На ночные бдения я устремлялась в соседний подъезд, иногда мне разрешалось заночевать у подруги. К третьему часу ночи, отговорив словесную порцию, но не отмечтав, мы лежали на кроватях и молча смотрели на портрет Бортникова.