Buch lesen: "Cuentos sentimentales"

Cuentos sentimentales

MIJAÍL ZÓSHCHENKO

Cuentos sentimentales

Traducción de Rafael Guzmán Tirado

www.armaeniaeditorial.com

Título original: Сентиментальные Повести

Primera edición: Septiembre, 2020

Primeraq edición ebook: Agosto 2021

The publication was effected under the auspices of the Mikhail Prokhorov Foundation TRANSCRIPT Programme to Support Translations of Russian Literature

Copyright © Mijaíl Zóshchenko

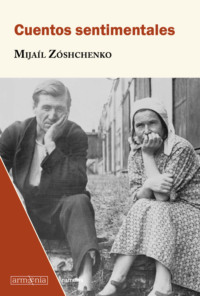

Foto de cubierta: Ruso-Alemanes étnicos de la región del Volga en la década de 1920

Copyright de la traducción © Rafael Guzmán Tirado, 2020

Copyright del prólogo © Larisa Sokolova, 2020

Copyright de la presente edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2020, 2021

Armaenia Editorial, S.L.

www.armaeniaeditorial.com

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,

la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 978-84-18994-24-1

13 Prólogo

19 Apolo y Tamara

51 La gente

101 Una noche horrible

129 ¿Sobre qué cantó el ruiseñor?

159 Una aventura divertida

193 El lilo en flor

Prólogo

A Mijaíl Mijáilovich Zóshchenko (1894-1958), escritor, dramaturgo, guionista y traductor ruso-soviético, se le considera un clásico de la literatura rusa del siglo veinte. Nació en San Petersburgo en 1894, en el seno de una familia aristocrática rusa, en la que predominaba el culto por las bellas artes. Su padre, Mijaíl Ivánovich Zóshchenko (1857-1907), fue un artista de gran talento, y su madre, Elena Ósipovna Súrina (1875-1920), hasta su matrimonio, trabajó como actriz y escribió y publicó diversos cuentos en revistas literarias. En 1913, M. Zóshchenko, tras concluir sus estudios en el instituto, cursó un año en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo. El 5 de febrero de 1915 se puso a disposición del Estado Mayor del distrito militar como comandante de compañía, participando en diversas acciones militares. Durante la Primera Guerra Mundial, M. Zóshchenko fue galardonado con cinco órdenes por su valentía y coraje.

El 9 de febrero de 1917 fue hospitalizado por una enfermedad coronaria, resultado de una intoxicación por gases. Tras abandonar el hospital, fue enviado a la reserva. Después de la Revolución de Febrero, en el verano de 1917, fue nombrado Jefe de Correos y Telégrafos y Director de la Oficina de Correos de Petrogrado. Pronto dejó este puesto para trasladarse a la región de Arjángelsk, donde trabajó como policía. Rechazó la propuesta de emigrar a Francia.

A principios de 1919, a pesar de haber quedado exento del servicio militar por razones de salud, se alistó como voluntario en el Ejército Rojo. En abril de 1919, tras sufrir un ataque cardíaco y recibir tratamiento en el hospital, fue declarado no apto para el servicio militar y fue desmovilizado, viéndose obligado a abandonar definitivamente el ejército. De 1920 a 1922, M. Zóshchenko cambió de profesión en numerosas ocasiones: fue agente de policía judicial, funcionario del puerto militar, carpintero, zapatero, etc.

En la literatura se estrenó en 1922 como miembro del grupo literario «Serapíonovy brátia» (Los hermanos Serapión), cuyos integrantes, partidarios del realismo, rechazaban la demagogia y hablaban de la necesidad de que el arte fuera independiente de la política. En las obras de la década de 1920, M. Zóshchenko crea una imagen cómica del protagonista: un hombre de la calle con moral humilde y una visión primitiva del mundo.

En la década de 1930, el escritor elige un género diferente, la narración larga, y publica La juventud devuelta y El libro azul, entre otras obras; en estos años comienza a trabajar en Antes de que salga el sol1. Entre 1920-1930, las obras de M. Zóshchenko se publican en varias ocasiones y con grandes tiradas, y lleva a cabo actuaciones por todo el país, cosechando un enorme éxito literario.

En abril de 1946, el escritor ruso-soviético fue galardonado por su valiente intervención en la Gran Guerra Patria de 1941-1945. Tres meses después, publicó su relato cómico para niños Las aventuras de una mona, que vio la luz en 1945, en la revista infantil Murzilka, siendo duramente criticado por la censura soviética. El 14 de agosto de 1946 se edita el Decreto del Comité Central del Partido Comunista sobre las revistas literarias Estrella y Leningrado, en las que se publicaban las obras de M. Zóshchenko. En dicho Decreto, se criticaba duramente su obra literaria, siendo expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos y privado de los mínimos medios de subsistencia. Desde este momento, no solo se dejaron de publicar sus obras literarias, sino que su nombre quedó completamente prohibido: se le dejó de mencionar en la prensa. De 1946 a 1953, M. Zóshchenko se vio obligado a dedicarse a la traducción de obras literarias extranjeras y los editores de las obras traducidas por él evitaban publicar su nombre en ellas. Tan solo tras la muerte de Stalin, en junio de 1953, M. Zóshchenko fue readmitido en la Unión de Escritores Soviéticos. Pasó los últimos años de su vida en su casa de campo de Sestroretsk, situada cerca de San Petersburgo. El 22 de julio de 1958, Mijaíl Zóshchenko falleció de un ataque cardíaco.

Hay que destacar que el fenómeno de la personalidad creativa de Mijaíl Zóshchenko refleja una época histórica revolucionaria turbulenta, con sus trágicas contradicciones y grandes búsquedas ético-estéticas. Se puede decir que en sus obras y en su propio destino se descubren no solo los grandes cambios que se produjeron en la historia rusa reciente (con el desmantelamiento de un sistema político-social), sino también los cambios en la visión del mundo: se trata de la transformación de los conceptos de la cultura rusa, de la ruptura con el pasado histórico y de la aspiración hacia el futuro (la creación de un «nuevo» estado soviético, de un «nuevo hombre soviético» y de «nuevos medios de cultura soviética»). Entre 1920 y 1930, M. Zóshchenko presentó un extraordinariamente rico panorama de su época, una compleja simbiosis de las costumbres de un tiempo pasado con los elementos del nuevo orden soviético. En sus obras coexisten elementos de dos épocas: antes y después de la Revolución de Octubre. Este escritor fue capaz de transmitir extraordinariamente la sensación de ambivalencia del ser humano que vive en la frontera de dos sistemas. A la vanguardia de la prosa soviética satírica, M. Zóshchenko creó una novela cómica original, basándose en la tradición de Gógol y Chéjov. Él mismo describió su misión en la nueva cultura soviética como «creación de una nueva literatura»; el objetivo del arte soviético era «servir al pueblo» (Zóshchenko 1984: 1082). Esta orientación determinó su código cultural: «el modelo romántico de conducta» no solo en el arte, sino también en la vida real, la creatividad como estilo de vida de M. Zóshchenko, que determina los rasgos específicos de su obra. Precisamente este radicalismo romántico del escritor determinó su concepción de la «nueva literatura». A M. Zóshchenko, la literatura rusa de antes de la Revolución de Octubre le parecía espiritualmente agotada, incapaz de responder a los desafíos del tiempo revolucionario. En los primeros años de la Revolución, Zóshchenko formuló la concepción de la negación de la «vieja Rusia», de los viejos hábitos y de las viejas representaciones, entre las que se encontraba la literatura clásica con sus «altos» conceptos. Este modelo romántico de conducta determinó su orientación espiritual hacia la tradición de Gógol. Al escritor le preocupaba la invariabilidad y el conservadurismo de la mentalidad humana en un período revolucionario, en una situación de cambios radicales en todas las esferas de la vida humana. Este tema aparece en muchas de sus obras de la década de 1920.

La proclamación del nuevo arte se refleja ante todo en Cuentos sentimentales (1923-1930), que se distinguen por la introducción de declaraciones del escritor sobre la ruptura con el arte clásico de estilo elevado. Es imprescindible destacar que M. Zóshchenko innova, al parodiar los motivos de los clásicos rusos y ridiculizar la imagen de la persona corriente. Ya en el propio título de esa colección de relatos se refleja un componente de parodia: la palabra «sentimental» debe ser percibida por los lectores e investigadores no solo como una parodia del estilo de sentimentalismo, sino también como una visión del mundo de los personajes de este libro, que no pueden adaptarse a la nueva realidad, se apartan de la vida real y prefieren vivir en el mundo de sus ilusiones. Los títulos de relatos como Apolo y Tamara, El lilo en flor, ¿Sobre que cantó el ruiseñor?, etc., basados en una serie de asociaciones poéticas literarias, también incluyen un componente de parodia: el lector espera un contenido romántico, pero en los relatos no hay nada de lo típicamente romántico, al contrario, los personajes parecen cómicos y ridículos. Por ejemplo, en el relato ¿Sobre qué cantó el ruiseñor? M. Zóshchenko, rompiendo las tradiciones de la literatura clásica, describe el primer encuentro de los amantes en la cocina (lugar poco apropiado para este fin), en el que el personaje principal aparece ante su amada vestido con un camisón y con pantalones de pijama y de este modo lo cómico sustituye a lo romántico. Además de eso, durante el paseo de los amantes, el protagonista principal, Bylinkin, le pregunta a su amada sobre qué canta el ruiseñor, y responde así: «Quiere zampar, por eso canta».

Los rasgos específicos de la «palabra cómica» de Cuentos sentimentales consisten en parodiar el género de la novela sentimentalista y romántica. Por un lado, en inventar la imagen del narrador, que se representa como una persona corriente, poco educada y que utiliza un lenguaje vulgar, y, por otro, en ridiculizar los motivos clave del amor y de la muerte de la literatura clásica de estilo elevado. La «palabra cómica» era necesaria para M. Zóshchenko con el fin de crear contraste: en un marco absurdo y cómico, la figura del protagonista, que sufre por los obstáculos dramáticos de la vida, no se vería como trágica sino como ridícula.

Sin duda, M. Zóshchenko pertenece a los clásicos soviéticos más interesantes, cuya obra, gracias a traducciones como esta, se abre ahora a los investigadores y lectores hispanohablantes en toda su complejidad y versatilidad.

Larisa Sokolova

Universidad de Granada

Apolo y Tamara

1

Érase una vez un artista independiente, un pianista-animador, de los que tocan en las fiestas y celebraciones, y en los cines de películas mudas, Apolo Semiónovich, apellidado Perepenchúk, que vivía en una ciudad, en la calle Bolsháya Prolómnaya.

Como este apellido no es muy corriente en Rusia, puede ser que los lectores piensen incluso que vamos a hablar de Fiódor Perepenchúk, el enfermero del Servicio de Recepción de Enfermos, lo que no es sorprendente si tenemos en cuenta, además, que ambos vivieron en un mismo tiempo y en una misma calle, y no es que tuvieran un carácter parecido, sino que su actitud escéptica hacia la vida, su forma de pensar y sus caracteres de alguna manera se parecían.

En realidad, el enfermero Fiódor Perepenchúk se murió un poco antes, aunque, a decir verdad, no se murió, sino que se ahorcó. Y esto sucedió un poco antes del IV Congreso3.

En su momento, los periódicos proclamaban que Fiódor Perepenchúk, al parecer, se había suicidado en el ejercicio de sus funciones en el Servicio de Recepción de Enfermos. Motivo —ponían—, frustrado por la vida…

Algo tan ridículo lo pueden escribir solo los periodistillas holgazanes. Frustrado por la vida… Fiódor Perepenchúk, frustrado por la vida… ¡Vaya tontería! ¡Vaya gilipollez!

Si analizamos el tema por encima, efectivamente el hombre vivió como pudo, reflexionando acerca de la existencia humana sin sentido, y, cuando quiso, se quitó de en medio. Puede que a primera vista parezca que estaba decepcionado. Los que lo conocían más de cerca nunca habrían dicho esa tontería.

A Apolo Perepenchúk, pianista-animador y músico, le venía bien la palabra frustración. Era un hombre que vivió disfrutando, sin pensar, de la belleza de su existencia, y después, por motivos exclusivamente materiales y físicos, y a causa de desastres y conflictos, se quedó sin fuerzas y, por así decir, perdió el gusto por la vida. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, nuestra narración va a tratar de él, de Apolo Perepenchúk.

En cuanto a Fiódor Perepenchúk… Toda la fuerza de su personalidad residía en que no pensaba así por culpa de la pobreza, los desastres o los conflictos, sino como resultado de la reflexión madura y lógica de una persona eminente. Sobre él, no solo se podría escribir un cuento, sino tomos enteros. Eso sí, no cualquier escritor sería capaz de escribir esa obra maestra, ni de ser su biógrafo, o, por así decir, narrador de las proezas y de las ideas de este distinguido personaje. Sería necesario un cronista de la mayor inteligencia y erudición, profundo conocedor, además, de los detalles tanto del origen del ser humano como del universo, y de todo tipo de puntos de vista filosóficos, de la teoría de la relatividad y otras teorías diferentes acerca de dónde está situada cada estrella, e incluso, de la cronología de los acontecimientos históricos: todo esto sería necesario para estudiar la personalidad de Fiódor Perepenchúk.

En este sentido, hay que reconocer que Apolo Perepenchúk no se podía comparar con él.

Apolo Perepenchúk, a diferencia de él, era, por el contrario, un ser insignificante incluso, una basurilla… Sin ánimo de ofender a sus parientes, por supuesto. Por cierto, no le quedaba ya ningún pariente directo, salvo, quizá, Adeláida Perepenchúk, una tía por parte de padre. Y ella, de literatura de estilo elevado entendía más bien poco. Así que si se ofende, pues que se ofenda.

Tampoco le quedaban amigos. Y es que personas como Fiódor y Apolo Perepenchúk no podían tener amigos. Fiódor nunca los tuvo, y Apolo los perdió cuando se sumió en la más profunda de las pobrezas.

¿Y qué amigos podría tener Fiódor Perepenchúk si a él no le gustaba la gente, la despreciaba o, mejor dicho, llevaba una vida aislada e incluso estricta, y si hablaba con alguien era para expresar mecánicamente sus puntos de vista y no para oír aprobaciones o críticas?

¿Y quién, por muy inteligente que fuera, podría dar respuesta a sus arrogantes preguntas?:

—¿Para qué existe el ser humano? ¿Tiene sentido su vida? Y si no lo tiene, entonces, ¿es que la misma vida, en parte, carece de sentido?

Por supuesto, algún profesor titular o catedrático, con un buen sueldo del Estado, diría con desagradable facilidad que el hombre existe para dar sentido al desarrollo posterior de la cultura y a la felicidad del universo. Pero todo esto resulta confuso y poco claro e, incluso, abominable para el hombre común y corriente. Y si esto fuera así, surgen entonces varias preguntas sorprendentes: ¿Por qué, por ejemplo, existen los escarabajos o los cucos, que obviamente no aportan ningún beneficio a nadie, y mucho menos al desarrollo de la cultura? ¿Y en qué medida la vida del ser humano es más importante que la de un cuco, un pájaro que si no existiera, poco cambiaría el mundo?

Serían necesarios una pluma brillante y profundos conocimientos para reflejar, al menos parcialmente, las pomposas ideas de Fiódor Perepenchúk.

Y, posiblemente, no habríamos importunado la memoria de una persona tan extraordinaria, si en su momento no hubiera tenido esos mismos pensamientos Apolo Semiónovich Perepenchúk, su alumno espiritual y pariente lejano, pianista-animador, músico y artista libre, que vivía en la calle Bolsháya Prolómnaya.

Vivió en esta calle hasta unos años antes de la guerra y de la revolución.

2

Esta palabra —pianista-animador— no tiene nada de humillante para él. Es cierto que a algunas personas, incluido el propio Apolo Semiónovich Perepenchúk, les daba un poco de vergüenza pronunciarla en público, especialmente en presencia femenina, creyendo equivocadamente que las damas se sentirían incómodas al oírla. Y en las ocasiones en que Apolo Semiónovich se llamaba a sí mismo pianista-animador…, rápidamente le añadía: artista, artista independiente o cualquier otra cosa.

En realidad, eso es injusto.

Pianista-animador… se refiere a un músico, un pianista, pero un pianista en circunstancias materiales complicadas y, por eso, obligado a entretener con su arte a otros que se lo están pasando bien.

Esta profesión no es tan prestigiosa como, por ejemplo, el teatro o la pintura, pero también es arte auténtico.

Por supuesto que en esta profesión hay una gran cantidad de ancianos ciegos y ancianas sordomudas que reducen este arte a un oficio normal y corriente, golpeando sin sentido las teclas con los dedos y tocando diferentes polcas y composiciones alegres.

A Apolo Semiónovich Perepenchúk de ninguna manera se le podía incluir en esa categoría. Su verdadera vocación, su temperamento de artista, su lirismo y su inspiración, todo iba en contra de lo que se entiende comúnmente por el oficio de pianista-animador.

Aparte de esto, Apolo Semiónovich Perepenchúk era un hombre bastante guapo e incluso refinado. Su cara irradiaba inspiración y una extraordinaria nobleza. Su labio inferior, que él se mordía constantemente con orgullo, y su perfil arrogante de artista, hacían que su figura pareciera una escultura.

Incluso su nuez, común y corriente, o, como también se la llama, manzana de Adán, que en otras personas se vería desagradable y ridícula, en él, Apolo Perepenchúk, con la cabeza constantemente echada hacia atrás con orgullo, parecía algo noble y, quizá, tenía algo de griego.

¡Y qué pelo tan largo y bonito tenía! ¡Qué chaqueta de terciopelo! ¡Y qué corbata verde oscuro que le llegaba hasta la cintura! Hablando en plata, el hombre estaba dotado de una belleza fuera de lo normal.

Y cuando llegaba al baile con su paso rápido, se paraba, petrificado como una escultura en la puerta, como si lanzara a toda la sociedad una mirada altiva… Sí, la verdad es que era una persona irresistible. Más de una mujer había derramado abundantes lágrimas por él. ¡Y hay que ver cómo lo evitaban los hombres, enfadados! ¡Había que ver cómo escondían de él a sus mujeres con el pretexto de que no estaba bien, según ellos, que las esposas de funcionarios charlatanearan con un pianista de tres al cuarto!

¡Y luego, ese suceso inolvidable, cuando el secretario jefe de la Cámara del Tesoro recibió una carta anónima, informándole de que su esposa tenía una relación sentimental prohibida con Apolo Perepenchúk…! O esa escena desternillante, cuando ese mismo secretario estuvo vigilando dos horas en la calle a Apolo Semiónovich para darle estopa y por error se la dio al Secretario del Ayuntamiento, confundiéndolo por su pelo largo…

¡Para partirse de risa! Y lo más divertido es que todos esos escándalos, notitas y lágrimas femeninas no tenían ningún fundamento. A pesar de su feliz apariencia de mujeriego, romántico y «destrozafamilias» ajenas, Apolo Semiónovich Perepenchúk era, por el contrario, una persona inusualmente tímida y callada.

Incluso se mantenía alejado de las mujeres, las evitaba, creyendo que un artista de verdad no debía atar su vida a nada…

Es cierto que las mujeres le escribían notas y cartas, donde lo citaban a encuentros secretos y lo llamaban con nombres cariñosos y diminutivos, pero él se mantenía imperturbable.

Las notas y las cartas las guardaba cuidadosamente en un cofre pequeño, y en su tiempo libre las clasificaba, enumerándolas y atándolas en paquetitos. Pero él vivía solo y casi enclaustrado. Y a cualquier comentario de sus amigos, le gustaba añadir:

—Por encima de todo, está el arte.

Y, a decir verdad, en el arte, no era precisamente el último. Por supuesto, también existen virtuosos que solo con las teclas negras son capaces de interpretar varias melodías, y aunque Apolo Perepenchúk estaba muy lejos de hacerlo, tenía su vals favorito «Sueños que me asaltaron»…

Solía interpretar este vals con mucho éxito entre las paredes del Círculo Mercantil cuando había mucho público.

Todo esto pasó en el año del que vamos a hablar, el de su mayor gloria y fama. A este feliz periodo pertenece también otra composición, la inacabada «Fantaisie Real», escrita en tonos mayores, pero no desprovista de un lirismo encantador. Esta «Fantaisie Real» estaba dedicada a una tal Tamara Omélchenko, la misma chica que jugó un papel decisivo y fatal en la vida de Apolo Semiónovich Perepenchúk.

3

En este punto, el autor debe aclararles a sus queridos lectores su concepto de literatura. Y debe asegurarles que, en absoluto, va a distorsionar los acontecimientos. Al contrario, los reconstruirá exactamente tal y como sucedieron, respetando los detalles más pequeños, como, por ejemplo: el aspecto de los protagonistas, su forma de pensar o, incluso, sus motivos sentimentales, que, por cierto, tan poco le gustaban al propio autor.

El autor asegura a sus queridos lectores que, cuando recuerda algunas escenas sentimentales que debe contar (por ejemplo, cómo la protagonista llora sobre su retrato, o cuando le cose la camisola rota a Apolo Perepenchúk, o cuando, finalmente, la tía Adelaida Perepenchúk anuncia la venta del fondo de armario de Apolo Semiónovich), lo hace con extraordinario pesar e, incluso, con dolorosa ansiedad.

Aunque estas descripciones son, por así decir, contrarias al gusto del autor, las hará en aras de la verdad. Y también en aras de la verdad, el autor mantiene, incluso, los verdaderos nombres de los personajes. Pero que el lector no piense que el autor les ha dado a sus personajes nombres tan raros y excepcionales como Tamara y Apolo por razones estéticas. No, es que se llamaban así. Y esto no tiene nada de sorprendente. Él sabe a ciencia cierta que todas las chicas de diecisiete y dieciocho años que vivían en la calle Bolsháya Prolómnaya se llamaban precisamente Tamara o Irina.

Y este suceso tan excepcional tenía una explicación bastante justificada: hace diecisiete años se había desplegado aquí un regimiento de unos húsares. Era un regimiento maravilloso. Estos húsares eran tan guapos y habían influido tanto en la gente de la ciudad desde el punto de vista estético, que a todos los bebés de sexo femenino nacidos en aquel tiempo les llamaron Tamara o Irina, siguiendo el ejemplo de la esposa del Gobernador.

Así que, en ese año feliz, lleno de éxito vertiginoso, Apolo Semiónovich Perepenchúk conoció a la señorita Tamara Omélchenko y se enamoró tiernamente de ella.

No había cumplido todavía dieciocho años y no es que fuera una belleza, sino lo siguiente, tal era su noble redondez de formas y tales eran su paso majestuoso y su encanto de tierna juventud. Todos los hombres que pasaban a su lado, ya fuera en la calle o, incluso, en alguna reunión social, la llamaban albondiguita, rosquita o panecillo. Y al mismo tiempo la miraban con gran atención y agrado.

Aquel año, ella también se enamoró de Apolo Semiónovich Perepenchúk.

Se conocieron en un baile en el club del Círculo Mercantil. Fue al comienzo de la Primera Guerra Mundial en Europa. A ella le sorprendió su aspecto, inusualmente noble, con su labio inferior orgullosamente mordido, y él se quedó encantado de su prístina frescura.

Aquella tarde estaba especialmente inspirado. Golpeaba el piano con tanta fuerza, que uno de los guardas vino a pedirle que tocara un poco más bajo, porque los socios del club se estaban enfadando.

En ese momento, Apolo Perepenchúk se dio cuenta de la persona tan insignificante y minúscula que era. Pegado, por su profesión, a un instrumento musical, no podía siquiera acercarse a su chica. Y, con estas ideas en la cabeza, expresaba con música toda la congoja y desesperación de un hombre subordinado.

Entretanto, ella bailaba valses y mazurcas con numerosos hombres respetables, aunque sus ojos se detenían constantemente en el inspirado rostro de Apolo Perepenchúk.

Al final de la tarde, superando la vergüenza de muchacha ingenua, ella misma se le acercó, pidiéndole que tocara alguno de sus temas favoritos. Y tocó el vals «Sueños que me asaltaron»…

Este vals lo determinó todo. Ella, poseída por la inquietud de su primer amor, tomó su mano y la apretó contra sus labios.

Los rumores perversos sobre el nuevo affaire de Apolo Perepenchúk se extendieron inmediatamente por todo el edificio del club del Círculo Mercantil. Nadie trataba de ocultar su curiosidad. La gente pasaba a su lado, burlándose con risitas de ellos. Incluso los que se estaban vistiendo en el piso de abajo, dejaron sus abrigos de piel y subieron de nuevo para convencerse por sí mismos de la veracidad de los picantes rumores.

Así empezó este amor.

Apolo Perepenchúk y Tamara comenzaron a quedar los días festivos en la esquina de las calles Prolómnaya con Kirpíchnaya y, paseando hasta la noche, hablaban de su amor y de aquella maravillosa tarde inolvidable en la que se conocieron, recordando cada detalle, enalteciendo todo y extasiados.

Esto duró hasta el otoño.

Pero, un día, cuando Apolo Semiónovich Perepenchúk, con chaqueta, un ramo de oleandros y una caja de caramelos con sabor a frutas, vino a pedir la mano de Tamara, ella, con la racionalidad de una mujer madura que sabía lo que valía, lo rechazó, a pesar de los ruegos de su madre y de toda su parentela.

—Mamaíta —dijo—, sí, quiero a Apolo con toda la pasión de una joven, pero no me casaré ahora con él. Cuando sea un músico famoso y alcance la gloria, yo misma iré a buscarlo. Y confío en que esto sucederá. Confío en que pronto será una persona conocida, que sabrá cómo mantener a su esposa.

Mientras escuchaba su respuesta, Apolo Perepenchúk permanecía allí, bajando la cabeza por primera vez.

Toda la tarde estuvo llorando a sus pies, besándole las rodillas con indescriptible pasión y tristeza. Pero ella se mantenía en sus trece. No quería correr riesgos, tenía miedo a la pobreza y a una vida insegura, esa vida de miseria que llevan casi todas las personas.

Apolo Perepenchúk se fue corriendo a su casa. Estuvo varios días confundido, exasperado, tratando de encontrar la forma de convertirse en un músico famoso y de renombre. Pero lo que antes parecía fácil y simple, ahora se había convertido en una misión extraordinaria, incluso imposible.

Diferentes planes le daban vueltas en la cabeza: irse a otra ciudad, abandonar la música, renunciar al arte y buscar la felicidad y la gloria en otra profesión, en otro campo, y convertirse, por ejemplo, en un intrépido aviador de los que hacen loopings sobre su ciudad natal, sobre el tejado de su novia, o, en inventor, en un viajero, en un cirujano… Pero todo esto eran meros planes y Apolo Perepenchúk los desechaba de inmediato, riéndose de su imaginación.

Envió a San Petersburgo su vals «Sueños que me asaltaron»…, pero no se sabe qué sucedió con el manuscrito, si se perdió en correos o si alguien se apropió de él, haciéndolo pasar como suyo; en consecuencia, se ignora lo que ocurrió con su composición. Nunca vio la luz.

Hoy, incluso, se ha olvidado hasta de cómo sonaba. A menos que tía Adelaida Perepenchúk lo guardara en su memoria. ¡Cómo le encantaba tararear este vals!

A esa época pertenecía también otra de sus composiciones, la inacabada «Fantaisie Reale», que quedó sin terminar no por falta de capacidad creativa, sino por la nueva desgracia que golpeó a nuestro pobre héroe.

Apolo Semiónovich fue reclutado en el ejército como soldado de segundo grado, que eran los que servían en la retaguardia de las tropas en campaña.

Lo que hasta entonces había sido un sueño (marcharse y buscar la felicidad en otro sitio), ahora se había hecho realidad.

En diciembre de 1916, Apolo Perepenchúk fue a despedirse de su amada.

Incluso la más cínica de las personas, el corazón más endurecido, habrían llorado contemplando la tierna despedida de la pareja.

Al despedirse, Apolo Perepenchúk dijo solemnemente que o no volvería o volvería como una persona célebre y famosa. Dijo que ni la guerra ni ninguna otra cosa le impedirían alcanzar su objetivo.

Y la muchacha, sonriendo con gratitud, entre lágrimas, dijo que tenía plena fe en él y que se convertiría en su esposa cuando él volviera como ella quería, capaz de asegurar la felicidad de los dos.

4

Pasaron varios años, algo más de cuatro, desde que Apolo Semiónovich Perepenchúk se alistara en el ejército en campaña.

Durante este tiempo, se habían producido enormes cambios. Las nuevas ideas sociales habían alterado y acabado en gran medida con la forma de vida anterior. Muchas personas maravillosas se fueron a la eternidad con sus antepasados. Así, por ejemplo, Kuzmá Lvóvich Góryushkin, un inspector del distrito escolar, persona bondadosa y culta, falleció de tifus exantemático. También se murió Semión Semiónovich Petujóv, una excelente persona y que empinaba bien el codo. La muerte del enfermero Fiódor Perepenchúk se remonta también a la misma época.

La vida en la ciudad había cambiado extraordinariamente. La recién llegada revolución había empezado a crear una nueva forma de vida. Pero vivir no era fácil. Y la gente luchaba por sobrevivir.

Durante este tiempo nadie se acordó de Apolo Semiónovich Perepenchúk. Salvo Tamara Omélchenko y quizá su tía, Adelaida Perepenchúk. Por supuesto, tal vez también alguna otra chica había pensado en él, pero como en un héroe romántico y no como un pianista-animador y músico. Nadie lo recordaba ni lo echaba de menos como pianista-animador. En la ciudad no había pianistas-animadores, ni falta que hacían. Con la llegada de esa nueva vida, muchas profesiones dejaron de ser necesarias, entre ellas la de pianista-animador.