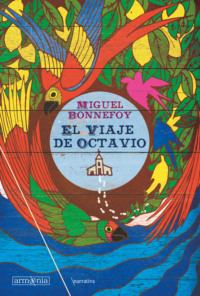

Buch lesen: "El viaje de Octavio"

MIGUEL BONNEFOY

El viaje de Octavio

Le voyage d'Octavio

Traducción de Amelia Hernández Muiño

www.armaeniaeditorial.com

Título original: Le voyage d'Octavio

Edición original: Éditions Payot & Rivages, Paris, 2015

1.ª edición: abril 2017

1ª edición ebook: agosto 2021

Ilustración de cubierta: © James Nunn, 2017

Ilustración de solapa: Miguel Bonnefoy (D.R.)

Diseño de cubiertas: Fernando J. Salgado

Copyright © Miguel Bonnefoy, 2015

Copyright de la traducción © Amelia Hernández Muiño, 2017

Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2017, 2021

Armaenia Editorial, S.L.

www.armaeniaeditorial.com

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas por las leyes,

la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 978-84-18994-04-3

I

En el puerto de La Guaira, el 20 de agosto de 1908, un barco proveniente de Trinidad echó anclas en las costas venezolanas sin sospechar que también echaba ahí una peste que iba a tardar medio siglo en dejar el país. Los primeros casos se presentaron en el litoral, entre los vendedores de pagros y los marchantes de cochinilla. Luego siguieron los mendigos y los marinos que, de tanto rezar a las puertas de las iglesias así como a las puertas de las tabernas, alejaban las miserias y los naufragios. Una semana después fue izado el pabellón de cuarentena y se decretó que se trataba de una epidemia nacional. La segunda semana, las autoridades iniciaron la cacería de ratas y pagaron una moneda de plata por cada alimaña muerta. La tercera semana, los enfermos fueron aislados para sacar muestras, y se extirparon ganglios tan grandes como huevos. Hizo falta poco tiempo para ver las primeras fogatas en los patios y humos de azufre saliendo de las cabañas. Al cabo de un mes, cuando la enfermedad se acercó a las puertas de la capital, se sacó en gran procesión al primer santo de madera.

Los fieles bloquearon las callejuelas de un pueblo en los alrededores de Caracas. Llevaban hacia los dispensarios, en parihuelas de plata y sostenida por mulatos, acompañándola con salmos y cantos, la efigie del Nazareno de San Pablo en hábito morado bordado de oro. Casi no se distinguía al santo, de tan cubierto de orquídeas como iba, coronado de espinas, rodeado de campanas y símbolos. Asomando la cabeza por sus puertas, las gentes veían aquella procesión de hombres y mujeres que no dejaba de aumentar, calle tras calle, al ritmo de tambores y trompetas. Le hacían entrar en el porche de las casas de donde salían señoras en bata, extendiendo los brazos, con el sudor en la frente, murmurando palabras que parecían endechas.

Entre aquellas casas, en las faldas de una montaña, estaba la de un criollo que había sembrado junto al seto un robusto limonero, ya tan viejo como él, cuyos frutos se mezclaban con las bayas del follaje. La procesión se acercaba. El criollo salió con una escopeta de cerrojo y un racimo de cartuchos bajo el brazo.

—Al primero que pase el seto, lo mato —gritó desde la barandilla—. Y empezaré con aquél al que están paseando. Ya veremos si los santos no mueren.

Los cargadores dieron media vuelta sin discutir. Pero en el momento de irse, la corona de espinas quedó enganchada en una de las ramas del árbol. El criollo se llevó el arma al hombro y, con un improperio, disparó una única bala cuyo estallido resonó un largo rato por la montaña. La bala separó la estatua de la rama, sacudió el follaje, hizo caer encima de las cabezas, como una lluvia de bubones verdes, centenares de limones que rodaron hasta las puertas de las cabañas.

Todos creyeron que había sido un milagro. Utilizaron la pulpa amarillenta para las infecciones, secaron las cáscaras y las espolvorearon encima del pescado, purificaron el aire con la acidez de la esencia. Mezclaron el limón con el jengibre en unas ollas, pasándolas de puerta en puerta, por todas las alcobas, como un remedio que dos mil años de medicina no habían sabido brindar. En diez meses hicieron retroceder diez años de peste.

Ésta fue la historia del limonero del Señor tal y como suele leerse de la pluma del poeta Andrés Eloy Blanco en los libros de mi país.

Y así fue cómo la casa del viejo criollo fue arrasada y frente al limonero se erigió una iglesia con muros de piedra y entarimado ensuciado. La iglesia recibió el nombre del pueblo: San Pablo del Limón. Era una humilde basílica, sin órgano ni ornamentos, con techo artesonado, que daba a un patio trasero sembrado de granadas. La pila de agua bendita nunca estaba vacía. La nave repercutía los cánticos hasta las inmediaciones del pueblo. Los vitrales narraban para los iletrados las pasiones y los suplicios del calvario mientras que, afuera, el calor era tan pesado que todas las puertas permanecían cerradas hasta la hora de las vísperas.

Ningún Papa vino a consagrar el altar y el presbiterio. Ninguna escultura fue a habitar el claustro. La efigie del Nazareno de San Pablo fue colocada contra uno de los pilares de la nave, y las mujeres se levantaban antes del alba para ir a meter monedas en el cepillo. Numerosos peregrinos venían de lejos para recogerse ante la estatua. El rumor llegó hasta las abadías. Aparecieron monjes, buscadores de oro y hasta un cura que, oliendo a almendra y nuez moscada e ignorante del latín, se ocupó de custodiar la reliquia.

Tras el primer homicidio en el pueblo, se construyó la primera cárcel y el primer cementerio con las mismas piedras. En las callejuelas concurrían ladrones y vagabundos, apestando a bosque y oprobio, pero también recaderos que habían caminado desde la ciudad para comprar más barato. Eran montañeses y caravaneros, cristianos cumpliendo la promesa de un arzobispo, nómadas. Se detenían unos días para comer caliente. Todos aquellos hombres repetían que solo estaban de paso. Visitaban cantinas y dependencias, sonreían a una dulce mesonera y, finalmente, se quedaban de por vida. Entonces, en los linderos de algún terrenito, construían un molino, labraban una huerta junto a un pozo de agua, y se entregaban sin resistir, bajo un cielo cuya redondez ponía a rodar el sol, a un tiempo que no conocía estaciones.

Las gentes se acostumbraron a medir la importancia de una casa según la cantidad de ventanas. El nombre de las calles se escribía en placas de madera según se llamaban quienes las habitaban. La calle del Hospital era la del hospital, la calle de las monjas era la del convento, en la calle del Doctor Domínguez vivía el venerable doctor Domínguez, y en la calle de los Cornudos, que nada tenía que ver con la honestidad de las damas, estaba el matadero donde se descargaban los cuernos del ganado.

Todo era música y estrépito, bruma y sol. Las acequias de irrigación se convertían en riachuelos de fango donde los puercos hacían prolongadas siestas y que las lluvias tropicales, cayendo ruidosamente, no lograban limpiar. A lo lejos se oían los mangos estrellándose en el suelo y los gallos peleando en las galleras. El viento arrastraba el runrún de los bueyes, con sus pezuñas levantando en polvo, y las plazas servían de foro, de feria y de paseo. Bajo unos toldos hechos con palmas de cocoteros se reunían comerciantes para crear los primeros mercados. Se escuchaba el jadeo de los animales que remontaban la cuesta cargados de clavos de olor y pimientos verdes, tintas y perlas, encorvando el lomo bajo unas jaulas de loros. Amanuenses públicos cobraban una fortuna por las cartas de amor, los viejos contaban los meses con granos de maíz, y los mercaderes contaban leyendas a los niños para apartarlos de la noche. Era una época simple y medrosa. El pueblo solo estaba amenazado por supersticiones y creencias populares, de modo que no era raro ver por la plaza, hacia el final de la tarde, un hombre en una vieja mula haciendo una última ronda con su fusil colgado al hombro.

Con el tiempo, frondoso y copioso, las faldas de la colina se hincharon con barracas y estructuras desordenadas de ladrillo, pues la vida no dejaba de brotar. Año a año, se calzaron con piedras y se poblaron de gentes que huían de la miseria de las grandes ciudades. Subían hasta los altos de la colina, hallaban algún baldío alejado de otros y ahí se construían una casa con planchas de zinc. Con la expansión de estas barriadas, hubo que organizar elecciones democráticas para designar presidentes y un concejo. El mercado negro compitió con los comercios de antes, mientras que la sombra de los plátanos era cobijo de mujeres que se habían quedado sin maridos, ya fuera por el alcohol, ya fuera por las desgracias.

Las antiguas leyendas empujaron a los niños fuera de sus casas. Muchos se juntaban ahora para el contrabando, a menudo por temor a ser excluidos, o porque a veces resultaba incluso más peligroso no meterse en ello. Las noches eran agitadas, revueltas, y cargaban a menudo con un crimen a la vuelta de alguna callejuela. Las muchachas sufrían embarazos precoces y abortaban por medio de cucharas puestas a hervir en ollas. Era un mapa de la ira. Desgraciadamente, los santos no pasaban por los ranchos venezolanos. No se sentaban a esa mesa. No participaban en la lenta y desoladora construcción de la felicidad de los pobres, quienes desgranaban sus rosarios de huesos de aceituna, levantando la cabeza hacia la luz, y aguzaban todos sus sentidos para oír si el cielo respondía a sus plegarias.

Un día, la estatua del Nazareno desapareció sin que aparentemente nadie se diera cuenta. A partir de ese momento, las puertas de la iglesia permanecieron cerradas. Ya no se quitaba el polvo de los bancos, ya no se limpiaba el suelo, ya no se ponían flores en el púlpito. Ahora los peregrinos llevaban sus cuentos y sus legados por otros caminos.

El limonero fue talado durante la temporada de lluvias, pues la corteza se le había llenado de gusanos igual que la ciudad se había poblado de hombres. Se necesitaron varios mulatos para cargar el árbol en procesión hasta un terreno apartado. Nadie salió para acompañar al cortejo, nadie asomó la cabeza por la puerta. No muy lejos de las casas, se hizo una fogata que recordó la peste de antaño. El humo tapó el cielo durante tres días. Por última vez, se echaron las campanas al vuelo. Y así fue cómo, medio siglo después del arribo de una nave proveniente de Trinidad, solo quedó un fuerte olor a limón y una iglesia erigida en medio de los cipreses, como un mástil solitario y triste, de pie en una tierra sin ancestros.

II

Don Octavio había crecido en esta tierra.

Vivía en una casa encalada, simple y frágil, en las faldas de la colina. No poseía ningún título de propiedad. La casa estaba compuesta por una sala y un cuarto que, en un origen, habrían sido una sola habitación. Un armario estaba colocado junto a una ventana sin vidrios ni cortinas, como las hay en el trópico, cerca de un catre y una silla de sisal. En la sala, al fondo, un pequeño altar con cirios prendidos iluminaban débilmente las paredes. Había figuritas de los apóstoles, talladas en palos de escoba, y unos vasos llenos de ron para ahuyentar las desgracias. Todo estaba aromatizado con hierbas recogidas de la garriga*.

Octavio recibió en su sala al doctor Alberto Perezzo. Era un médico más bien fuerte, de tez casi oscura, de buen porte. Tenía un comportamiento risueño y atrevido, gentileza en los modales. No obstante, se quejó de las interminables escaleras que serpenteaban por la colina, casa tras casa, que debía trepar para llegar adonde sus pacientes. Se secaba el sudor de la cara con la manga. Y, confesó con una sonrisa azorada, para colmo se le había olvidado su bloc de recetas para anotar los medicamentos. Octavio le miró con ojos de preocupación.

—Aquí no hay nada para escribir, doctor.

Alberto Perezzo contestó que no importaba, que anotaría su prescripción en el margen de un periódico.

—En el centro médico ya estamos acostumbrados —agregó—. En este país escribimos en los periódicos aún después de impresos.

Don Octavio se abrochó la camisa y se levantó para ir a la cocina.

—Disculpe, doctor. Pero aquí no hay nada para escribir.

El médico miró a su alrededor y solo vio un poco de pan y de tabaco encima de la mesa, cerca de la ventana. A sus pies, había un trozo de carbón en el suelo.

—Octavio, mira lo que vamos a hacer. Voy a escribirte en la mesa el nombre de los medicamentos y mañana regresaré con mi bloc.

El médico se inclinó y trazó, con escritura lenta y suelta, los detalles de la receta entre las ranuras de la madera.

—Si no regreso mañana, arréglatelas para copiar esto y dile a la boticaria que vas de mi parte.

Sacudió el carboncillo que se le había quedado en los dedos. Tenía gotas de sudor en la frente. Despotricó otra vez contra las escaleras y, habiendo apurado un vaso de agua, cerró la puerta detrás de él.

Octavio se quedó un momento solo, delante de la mesa. Ya no había casi espacio entre las manchas violáceas que cubrían casi toda la madera, de tanto ron derramado, como en las paredes de un tonel. Las letras trazadas eran los signos de una extraña ebriedad. Enseguida supo que el médico no regresaría al día siguiente. Estaría ocupado colocando cataplasmas de cebolla y sal, ayudando a parir a alguna adolescente dentro de una cabaña o, entre gritos roncos, sacando de alguna rodilla una bala que había sido fundida de una medalla.

Octavio dejó el vaso vacío en el antepecho de la ventana. Tomó un cuchillo de mesa y, con gesto tan habitual que le hacía ajeno al dolor desde hacía tiempo, se hizo un tajo en la palma de la mano. Observó la sangre oscureciendo sus dedos como manchas de tinta. Luego, se lavó las manos en una palangana de agua de lluvia y se puso una venda en la herida. Cargó la mesa en sus hombros, abrió la puerta y bajó hacia la farmacia.

A esa hora, el sol ya declinaba en San Pablo del Limón. Las sombras se espesaban. Miles de casitas de ladrillo se extendían por la colina, amontonadas unas encima de otras en un orden sin disciplina. Cocinas a cielo abierto, terrazas vacías, chinchorros** amarrados entre dos palmeras. El sol calentaba los muros. En las placas de zinc todavía se distinguían los reflejos trémulos de un espejismo. A lo lejos, un hombre estaba en su ventana, con el torso desnudo. Unas mujeres terminaban de fumar deprisa bajo un porche. Unos niños arrojaban piedras a un árbol para hacer caer un mango. Eso había sido quizás el primer paisaje del mundo.

Don Octavio bajaba las escaleras como sin rumbo, con la mesa en los hombros. A veces se detenía, atraído por la sombra de algún cartel de publicidad, y se acodaba a su mesa, pronunciando torpemente las palabras. En su camino, se encontró con tres hombres que se giraron a su paso y, con discreta insistencia, le pidieron prestada la mesa para una partida de dominó. Se instaló con ellos, impulsado por un secreto compañerismo, tiznando el marfil de las fichas con el carboncillo. Delante del entresuelo de una casa, se cruzó con cargadores de agua y con obreros. Su mesa sirvió para ayudar a un niño que ya había renunciado a recuperar su pelota en los techos. Con las patas de la mesa, se protegió contra dos perros sarnosos que babeaban de rabia y, por último, hizo un tramo del trayecto en la parte trasera de un camión cargado de papayas, cuyos conductores hablaban de una futura revolución con palabras que él desconocía.

Delante de la farmacia aguardaba una larga cola. Cuando le tocó el turno, tenía el hombro manchado por el encalado de los muros. Puso la mesa delante de la boticaria. Pero el frote con su espalda había borrado el carboncillo: ahora el nombre de los medicamentos era ilegible. Solo quedaban unos visos de polvo oscuro.

—¿Qué decía la receta? —preguntó la boticaria distante, acostumbrada a calibrar a los hombres.

Don Octavio se deshizo en excusas. Le dijo que no lo recordaba, buscando con gestos torpes la huella de alguna letra en la arenilla negra. Dio el nombre del joven médico y ella le dijo, en tono seco, que él no estaba ahí. Detrás de él, las gentes se impacientaban, La boticaria apartó la mirada, harta:

—Regrese con una verdadera receta.

Octavio se puso nervioso.

—¿Tiene con qué escribir? —preguntó de repente. Escríbale al médico para que vuelva a pasar por mi casa. Yo soy Octavio. Él sabe quién soy.

Pero la boticaria le entregó un bolígrafo y una hoja de papel. —Escríbalo usted mismo, señor. En un instante, esa frase reactivó en él años de congoja. Octavio sintió anidar en su corazón un antiguo dolor. Entonces, lentamente, con un gesto que había repetido a lo largo de su vida, alzó su mano vendada y dijo con voz sorda:

—Tengo la mano herida. No puedo escribir. Tal vez podría ayudarme…

III

Nadie aprende a decir que no sabe ni leer ni escribir. Eso no se aprende. Eso queda en una profundidad que no tiene estructura, que no tiene luz. Es una religión que no exige confesión.

Sin embargo, don Octavio siempre había guardado ese secreto, metido en su puño, fingiendo una invalidez que le evitaba la vergüenza. Con los otros seres solo intercambiaba palabras simples, talladas por el uso y la necesidad. Había pasado por la vida contando con sus dedos, adivinando ciertas palabras por la suma de sus letras, leyendo la mímica de los demás en otra parte, en los ojos y las manos, ajeno a la celosa relación entre los sonidos y las letras. Hablaba poco o casi nada. Repetía lo que oía por mimetismo, a veces sin comprender, suprimiendo sílabas, pronunciando de oído, y las palabras que se posaban en sus labios solían ser como limosnas encerradas en sus manos. De este mundo solo tomaba el oxígeno; al mundo solo le daba su silencio.

En la edad de aprender le fue negada la escuela. Era una época en la que todavía se encontraba en los libros de primaria, en los capítulos de la historia indígena, la palabra «descubrimiento» para hablar de la llegada de los conquistadores a América. A los dieciocho años, el joven Octavio no votaba, y todos los papeles de su vida los había firmado con una equis temblorosa, la única letra de su alfabeto. Simple él, vivía esa simplicidad como una identidad. Tenía ese aspecto olvidadizo, o acaso de tenue descuido, que suelen tener los soñadores. Desconocía la textura del papel y el olor de los viejos libros. Había aprendido a adivinar el horario de los autobuses en sus horas pico, las marcas por las figuras de los envoltorios, el dinero por el color de los billetes. Calculaba el monto de una compra leyendo en los ojos del vendedor la confianza que él mismo ponía en su propia mirada.

Ya adulto, en la calle solo trataba de producir el efecto de un individuo cualquiera, absolutamente anónimo, tomado de entre miles, de quien el comedimiento y la sobriedad, el pudor y la conveniencia en ninguna parte incurrirían en falta. Evitaba toda disputa, toda violencia, ya que desconocía sus derechos y no podía defenderlos. Pensaba de forma telegráfica, suprimiendo las preposiciones. Ante los demás, se callaba solo para sentir que su silencio le protegía a la manera de un caparazón, así como otros hablaban solo para sentir en su lengua la impaciencia de sus palabras. Ajeno a la belleza de las frases, su morada era la discreción. Y, en ese sopor, él ignoraba los inconvenientes de su silencio igual que el sabio los de su sabiduría.

Ejerció aquí y allá pequeños oficios oscuros, a veces recadero y peón de obra, tan pronto camarero en un antro infrecuentable como curtidor en almacenes apestosos. Trabajaba cuando podía, sin acritud ni avaricia, administrando el dinero como el agua que solo se bebe cuando se tiene sed. Evitaba los medios oficiales de sustento y rehuía las escuelas. Del pueblo que le vio nacer solo llevaba en las venas la resistencia y la servidumbre.

No es vivir en la miseria lo que hace que uno se vuelva miserable, sino el no poder describirla. Para Octavio, se trataba de una ira que nacía desde el fondo de su propia historia, una herencia. Su padre se tajaba la mano igual que él. No podía concebir la idea de la tinta sin el sabor metálico de la sangre. De él le venía ese rostro más mármol, más madera, más piedra que una máscara. Parecía un bosque sin claros. Su cara no era diferente a la de un campesino, con rasgos toscos y severos, la piel curtida, las cejas espesas como hiedra. Una arcilla dura y deforme, sellada en todos sus bordes.

No obstante, pese a la edad y a esa fatiga aparente, no tenía una silueta descosida. Era claramente más alto y más ancho que el promedio. Su cuerpo parecía tallado a machetazos en un tronco. Su corazón podría latir durante cien años. Tenía el perfil de un coloso de cuello grueso, muslos sólidos, hombros poderosos, con el torso levemente echado hacia atrás, como si sostuviera una carga invisible. Fuerte, podía derribar un toro joven agarrándolo por los cuernos. No se sofocaba bajo el peso de su esqueleto, sino parecía más bien que flotaba en él, con gestos graciosos y líquidos, en una curiosa mezcla de vuelo y firmeza. Era de una vitalidad arrogante, ocupando todo el espacio, excluyendo todo el resto. Viéndolo así, era la representación de todo un país de mangos y batallas.

Igual que los monstruos o los genios, Octavio dejaría este mundo sin descendencia. Su robustez, su impulso vital, lo había heredado directamente de aquella masa de libertad que no podía transmitir a nadie. Era uno de esos hombres que, como los árboles, solo pueden morir de pie.

IV

El día en que el joven médico regresó a casa de don Octavio, había sido izada una bandera en el centro de la barriada para señalar que el analfabetismo, tal como una enfermedad, había quedado expulsado de esa comunidad. Unos centros de aprendizaje para adultos fueron instalados en las alas desiertas de las escuelas. Se distribuyeron volantes en la entrada de los comercios. Se pegaron afiches. Un impresor prestó su taller con el fin de enseñar a plegar hojas y coserlas con un cordoncillo de algodón y una cartulina gofrada para hacer un cuaderno. Al cabo de seis mil años de existencia, en ciertas cocinas volvieron a utilizar la escritura para los gastos y las recetas.

—Los iletrados salen del silencio como los enfermos salen de la peste —dijo Alberto Perezzo delante de Octavio, mirando la bandera por la ventana—. A cada rato muestran sus heridas. Ayer, un horticultor recordó haber destruido un arriate de flores por no haber sabido leer la diferencia entre un herbicida y un fertilizante.

Don Octavio ya se había vendado la mano. Observaba cómo el médico escribía la receta en su bloc. Éste le habló de las confidencias que le hacían durante sus visitas, de las notas que le dejaban en el rellano de su escalera, de las cartas de agradecimiento cuya caligrafía, vacilante y torpe, mostraba el esfuerzo de los primeros intentos. Dejó suspendido el gesto de su pluma para no hacer un borrón.

—Y hace dos días, unas casas más allá, una mujer me confesó que nunca había sabido leer las estaciones del autobús. Durante treinta años, estuvo pasando granos de un bolsillo a otro durante para contarlas. ¡Imagínate, Octavio, treinta años contando granos!

Le entregó el receta y notó su mano vendada, que él escondía en su espalda. —¿Qué te pasó ahí? —le preguntó. —Solo es un rasguño —contestó Octavio. —¿Quieres que te lo vea?

—No vale la pena, doctor.

El médico sonrió en vez de insistir. El día declinaba. La farmacia aún estaba abierta. Como había llovido, no era cómodo caminar por callejuelas y escaleras. Más valía dar un rodeo por los campos. Octavio acompañó al médico hasta cerca de la iglesia. Luego, tomó el antiguo sendero de tierra que iba por detrás de las casas.

La tierra era negra, pesada, feraz. Hectáreas enteras secándose bajo el viento, fértiles y espesas, que nadie cultivaba. Ahí, Octavio veía el pájaro por la huella de sus patas, el ratón por sus residuos, la mula por el rastro de sus cascos. Veía el surco en las hierbas dejado por el caballo en su trayecto de la pradera al establo. Más allá, entre los pinos, los helechos habían quedado aplastados por las parejas que hacían el amor. Había nombres grabados en la corteza de las hayas, y los samanes, con sus copas vastas y extrañas, plasmaban sus sombras en los pastizales. Borrados por el viento, unos dibujos en la arena eran como un retorno al primer gesto, a la muesca grabada, al nudo en la cuerda. Un retorno a un mundo donde se designaban las cosas señalándolas con el dedo y se contaban las horas por el desplazamiento de la luz.

Cuando Octavio llegó a la farmacia, puso la receta sobre el mostrador. La boticaria tomó el papel y lo examinó con altivez.

—No entiendo la última palabra —dijo por fin.

Don Octavio se disculpó por no tener sus lentes para leer una escritura tan pequeña. Ella contestó que no podía vender un medicamento cuyo nombre no podía leer.

—Yo no trato de engañar a nadie —dijo Octavio suavemente—. Solo quiero comprar lo que está escrito en ese papel.

Se observaron y descubrieron en sus miradas los mismos pasillos oscuros, las mismas rancherías, el mismo rincón con un fogón que sirve una vez sí y una vez no, con camas mugrientas pegadas unas a otras, con altercados, con maldiciones.

—No entiendo la última palabra —concluyó ella, con tono seco, queriendo negar una misma pertenencia.

Don Octavio se angustió, iba a contestar cuando una mujer, cerca de él, se levantó. Tomó la receta y lo leyó en voz alta, con dicción teatral, hasta la firma del médico. La boticaria le echó una mirada torva y desapareció en la trastienda.

La mujer era tal vez mayor que él, pero su elegancia y distinción la hacían parecer más joven.

—La gente ya no sabe leer —dijo. —¡Qué tiempos!

Don Octavio se quedó callado. Allí donde él vivía, los hombres no eran habladores por naturaleza. Discursos breves, secos, discursos hechos de ausencias de discursos.

—¿Usted duerme boca abajo? —preguntó ella bruscamente, volviéndose hacia él.

Él quiso contestar, pero ella no le dejó hablar.

—Eso es un error. Dormir boca abajo comprime inútilmente sus órganos vitales, el estómago, el hígado y los intestinos. Por cierto, ¿cómo se siente de los intestinos?

Die kostenlose Leseprobe ist beendet.