Buch lesen: "Das Haus Lazarus"

Impressum

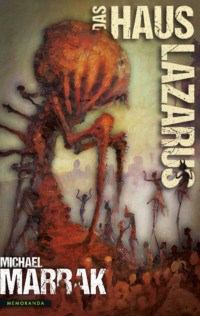

Michael Marrak: Das Haus Lazarus

Die besten Erzählungen von Michael Marrak • Band 2

© 2020 Michael Marrak (Text)

© 2020 Michael Hutter (Titelbild)

© dieser Ausgabe 2020 by

Memoranda Verlag Hardy Kettlitz

Alle Rechte vorbehalten

Korrektur: Christian Winkelmann

Gestaltung: s.BENeš • www.benswerk.com

Satz: Hardy Kettlitz

Memoranda Verlag

Hardy Kettlitz

Ilsenhof 12 · 12053 Berlin

www.memoranda.eu

ISBN: 978-3-948616-44-1 (Buchausgabe)

ISBN: 978-3-948616-45-8 (E-Book)

Inhalt

Impressum

HALBES MÄNNLEIN UND TOD

DIE PARABEL VOM ZWIELICHT

EINE MORITAT AUS WOLKEN UND DUNKELHEIT

ENDEMION

DAS HAUS LAZARUS

TAGEBUCH EINES FRONTALZUSAMMENSTOSSES

RELICON

INSOMNIA

Nachbemerkungen und Quellen

Bücher bei MEMORANDA

HALBES MÄNNLEIN UND TOD

Eine Vignette

Es war an einem mit goldenen Wolken überhangenen Herbstabend, als Halbes Männlein unter den Wurzeln des Ahorns hervorkroch und seinen Arm und sein Bein streckte. Der Wald war wieder etwas lichter geworden, und bis zum nächsten Baum, einer Buche mit elf riesigen, rotbraunen Blättern, in deren Schatten sich Eintagsfliegen tummelten, waren es immerhin vierzig Schritte.

Tod lehnte an der Buche und kaute genüsslich an einem getrockneten Storchenbein.

»Hallo, Fänger!«, begrüßte ihn Halbes Männlein und hüpfte zu ihm hinüber.

»Grüß dich, Beseelter!«, antwortete Tod. »Wie geht es uns dieses Jahrzehnt, mein Freund? Wusstest du, dass die Finken und die Störche ihren Soll bereits geleistet haben?«

Halbes Männlein kicherte verschlafen. »Oh, wenn du es sagst, dann wird’s wohl so sein.«

»Ich warte schon seit Wochen, dass du endlich aus deinem Bau gekrabbelt kommst.«

»Ich hatte geträumt, mit einer alten Lokomotive durch die Sterne zu schweben«, entschuldigte sich Halbes Männlein. »Doch sie ging kaputt, und ich musste allein zurückfliegen. Hätte das nicht so lange gedauert, wäre ich schon ein paar Jahre früher aufgestanden.«

Tod grinste amüsiert. »Jaja, die Menschen-Maschinen. Hinter der Mauer soll’s noch welche geben, doch was kümmert’s mich? Ich bin nur der Tod in dieser Region.« Er griff in seinen Mantel und zog einen kleinen Kopf heraus. »Den habe ich vor einigen Jahren in einer ihrer alten Städte gefunden. Ich dachte, er gefällt dir vielleicht.«

»Ein Strohhaar!« Halbes Männlein riss den ängstlich dreinblickenden Kopf aus Tods Hand. »Ein kleiner Strohhaar!« Erfreut hob es das Geschenk in die Luft. Ein leises Wimmern drang aus dem Mund des Kopfes.

»Er gefällt dir!«, stellte Tod zufrieden fest. Erneut griff er in seinen Mantel, holte einen Raben hervor und trank ihn in einem Zug leer. Seine Federn steckte er sich mit einer andächtigen Bewegung hinter seine Kapuze. »Ich bin der Geist einer ausgestorbenen Welt«, flüsterte er Halbem Männlein ins Ohr und tanzte einen Indianertanz um die Buche.

»Ist sie wirklich ausgestorben?«

Tod hielt inne. »Wenn ich’s dir sage.« Er putzte sich mit einem Knochenfinger seine leeren Augenhöhlen und sah auf Halbes Männlein herab. »Glaubst du mir etwa nicht, Beseelter?«

»Wir sind doch noch da«, erwiderte Halbes Männlein.

Tod zog den Kopf ein und stemmte seine Hände in die Hüften. »Na und?« Er machte auf der Ferse kehrt und schritt davon.

»Ich werde den Strohhaar neben meinen Ichthyodonten hängen«, überlegte Halbes Männlein laut.

Es kratzte sich mit seiner Hand hinter dem Ohr und sah Tod nach, der auf eine Birke geklettert war und Finkenschnäbel in ihrem Gezweig versteckte. Dann warf er den kleinen Kopf übermütig in die Luft und rief: »Tod! Tod, so hör’ doch!«

»Aber ja, ich höre dich!«, riefen die Finkenschnäbel an dessen Stelle.

Tod setzte sich auf einen Ast und sah zu Halbem Männlein herab. »Was gibt es denn, mein Freund?«

»Bring mir noch ein paar Köpfe, und ich baue mir ein Mobile, das mir Geschichten erzählen kann, während ich träume!«

»Das wird nicht leicht, sage ich dir.«

»Vielleicht einen roten oder einen braunen. Wenn auch nur irgendeinen.«

Tod überlegte. »Ich müsste über die Mauer«, murmelte er. »Aber ich denke, ich werde irgendwo noch einen finden. Vielleicht einen alten, der mehr erzählen kann.«

»Mehr Geschichten über das Land!«, freute sich Halbes Männlein und lief mit dem kleinen Kopf zurück unter die Wurzeln seines Baumes.

DIE PARABEL VOM ZWIELICHT

Stets wandeln wir am Abgrund dicht,

wo Tief und Dunkel schrecken,

aus dem ein Tod und letzt’ Gericht

die Drachenhälse recken!

Carl Spitzweg

Tabula sinistra: Nathan

»Ich kenne diesen Blick.« Van de Dageraads Pupillen huschten hin und her, während er mir abwechselnd ins linke und ins rechte Auge starrte. »Er ist mir vertraut, denn ich habe ihn bereits Tausende Male gesehen.« Er schob die geöffnete Holzschatulle mit beiden Händen ein paar Zentimeter näher zu mir heran. »Dieses sehnliche Verlangen, exklusive Wahrheit zu erfahren«, sagte er dabei. »Die einmalige Chance, auf die Schultern eines Riesen klettern zu dürfen, um weiter zu blicken als alle anderen … Ja, ich kenne den Ausdruck in Ihren Augen!«

»Hoffen Sie etwa, ich wäre dem nicht gewachsen?«, fragte ich.

»Nun, van Aken hat für die Wahrheit einen nicht gerade geringen Preis gezahlt. Denken Sie nicht, der Ihre sei annehmlicher, nur weil unsere Welt ein wenig moderner und aufgeklärter geworden ist. Viele Geheimnisse verleiben sich ihre Erschauer früher oder später ein …«

Ich musterte mein Gegenüber, uneins darüber, ob er das Gesagte ernst meinte oder nur flunkerte, um den Profit zu erhöhen.

Es war eine Odyssee gewesen, das in den Altstadtgassen von Herzogenbusch versteckte Antiquariat zu finden. Mein Informant hatte mir zwar seinen Namen verraten, aber weder eine Hausnummer noch die Straße, in der ich es finden würde. Es gab keine Schaufenster mit plakativen Exponaten, welche die Aufmerksamkeit geneigter Besucher erregten. Über dem Eingang wies lediglich eine kleine, im Jugendstil gehaltene Bronzetafel auf das im Haus verborgene Geschäft hin, kaum größer als das Hinweisschild einer Arztpraxis:

D A G E R A A D

Antiquariat & Kunsthandel

Inhaber: Nathan van de Dageraad

Hinter der Eingangstür führte eine abgetretene Holztreppe in die im ersten Stockwerk gelegenen Räumlichkeiten. Kaum hatte ich sie betreten, war es, als wäre ich in ein Taschenuniversum eingedrungen. Es roch nach Firnis, Terpentin, Druckerschwärze und etwas Undefinierbarem, das ich nur im Vorübergehen wahrnahm. Für ein, zwei Schritte drang es mir unangenehm in die Nase, dann erreichte ich den bühnenartig erhöhten hinteren Ladenbereich, wo die Luft erfüllt war von einem Odeur aus altem Harz, Leim, Wachs, Pfeifentabak und modriger Vanille. Was mich umgab, waren keine Plagiate, billig reproduzierter Tand oder dekorativer Nippes, sondern jahrhundertealte Originale. Beeindruckt schritt ich entlang üppig gefüllter Sammelfächer mit Zeichnungen, Kupferstichen und Radierungen historischer Ortsansichten, Landkarten und Stadtpläne, über denen die schönsten in antike Rahmen gefasst Kante an Kante an den Wänden hingen.

»Cornelis Pronk«, erklang aus dem Hintergrund eine männliche, leicht nasale Stimme, kaum dass ich vor der Zeichnung eines historischen Stadtkerns stehen geblieben war. »Signiert 1734. Ein Original. Sind Sie interessiert?«

Ich wandte mich um. Am Ende einer Schlucht aus Glasvitrinen und Holzgestellen, die mit allen erdenklichen Arten grafischer und plastischer Miniaturen gefüllt waren, stand ein Verkaufstresen. Dahinter hockte fast unsichtbar eine greise, in einen abgetragenen Hausmantel gekleidete Gestalt, die einer Grotesque noir entsprungen zu sein schien. Das verbliebene schlohweiße Haar streng nach hinten gekämmt, ragte ihr die Nase aus dem Gesicht wie ein Burgerker. Als wäre die anatomische Kapriole nicht bereits Strafe genug, wurde sie von einer fliehenden Stirn und einem fliehenden Kinn zusätzlich auf denkbar undankbare Weise betont. Mein Gegenüber wirkte auf mich wie eine Mischung aus Cyrano de Bergerac und einem ergrauten Schopfpinguin.

»Herr van de Dageraad?«, fragte ich.

In die Züge des Händlers schlich sich ein leiser Anflug von Interesse. »Seit Anbeginn der Zeit«, bestätigte er. »Suchen Sie etwas Bestimmtes?«

»Kein Bild«, antwortete ich und trat näher. »Eine Schrift.«

»Darüber bin ich nicht im Geringsten enttäuscht – obschon ich die Malerei für die aussagekräftigere Inkarnation des Göttlichen halte. Bitte!« Der Antiquar wies auf einen der beiden Chippendale-Stühle, die vor seinem Tresen standen.

Nachdem ich mich gesetzt hatte, wirkte der Kunsthändler noch immer fast einen halben Kopf kleiner als ich – oder sein Stuhl war einfach nur lächerlich niedrig.

Ich zog einen zusammengefalteten Notizzettel aus meiner Manteltasche und schob ihn über den Tisch. »Ein Freund von Ihnen meinte, Sie könnten mir dazu etwas zeigen …«

Van de Dageraad sog seine runzlige Unterlippe in den Mund und betrachtete den Zettel, als hätte ich ihm eine geröstete Tarantel auf den Tresen gelegt. Dann ergriff er das Papier mit spitzen Fingern, faltete es auseinander und las, was darauf geschrieben stand. Seine Unterlippe tauchte wieder aus seinem Mund auf, der nun gespitzt war, als wollte er den Zettel küssen. Er roch am Papier, wedelte damit an seinem rechten Ohr und stieß schließlich ein tiefes Seufzen aus.

»Melchior«, brummte er. »Der alte Salbader. Ich sollte ihm die Zunge kürzen …«

»Bitte?«

»War nicht ernst gemeint.« Van de Dageraad roch erneut an dem Zettel wie an einem Parfüm-Duftstreifen. »Malt der grämelnde Kauz noch?«

»Das weiß ich nicht.«

»Jammerschade.« Mein Gegenüber wies in eine entfernte Ecke des Geschäfts, in der kaum Bilder an der Wand hingen. »Ich vermisse seine Visionen …«

Für eine geraume Weile saß er selbstversunken auf seinem Stuhl, dann steckte er den Zettel wie selbstverständlich in eine Tasche seines Rocks. Mich argwöhnisch im Auge behaltend, zückte er einen Schlüsselbund und öffnete damit eine Seitenschublade seines Schreibtisches. Sekundenlang betrachtete er den Inhalt, griff schließlich hinein und hob einen vom Zahn der Zeit in Mitleidenschaft gezogenen Folianten aus dem Fach, den er vor mir auf den Tresen legte. Als er den Buchdeckel aufschlug, wurde ersichtlich, dass es sich nur um eine Attrappe handelte, in der er eine flache Holzschatulle mit eingefasstem Glasdeckel aufbewahrte. In ihr lag ein dünner Foliant, gut eine halbe Elle hoch und eine viertel Elle breit.

Van de Dageraad reichte mir ein in Plastikfolie verpacktes Paar Einweg-Stoffhandschuhe. Dann zog er sich seine eigenen über, öffnete die Schatulle und entnahm ihr das Buch. Es hatte einen dunkelbraunen Ledereinband, auf den ein etwa handtellergroßer Ring aus goldenen Lettern geprägt war. Der Umfang seiner Seiten war überschaubar und schien aus einer ehemals losen Sammlung einzelner Dokumente und Schriftstücke zu bestehen. Ich schätzte ihre Anzahl auf kaum mehr als dreißig Blätter.

»Dieses Epistolarium wurde Anfang des 17. Jahrhunderts gebunden«, erklärte er. »Aber sein bescheidener Innenteil besteht aus handgeschriebenen Originalseiten, datiert auf das Jahr 1503.«

»AYGLAOE …« Ich strich mit den Fingerspitzen über die Goldprägung, wobei ich den vermeintlichen Titel ein paarmal leise wiederholte. »Was bedeutet das?«

»Es ist eine typografische Spielerei jener Person, die die Schriftstücke als Büchlein binden ließ. Man muss es lesen wie einen Siebenstern.« Der Antiquar tippte in einem bestimmten Muster auf die einzelnen Buchstaben. »A-L-E-G-O-Y-A.«

Ich verzog ratlos die Mundwinkel. »Ein altes Lehnwort für Allegorie?«

»Wohl eher ein enigmatischer Hinweis des Buchbinders auf den Verfasser.«

Ich beugte mich ein Stück näher. »Es heißt, Bosch habe keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen«, sagte ich.

»Keine Sorge, Herr Simmonis. Ich bin überzeugt, dabei bleibt es auch.«

Mein Blick traf den meines Gegenübers. »Ich kann mich nicht erinnern, Ihnen meinen Namen genannt zu haben.«

»In meinem Gewerbe ist es von Vorteil, über seine spezielle Kundschaft informiert zu sein.« Van de Dageraad lächelte.

»Woher?«

»Berufsgeheimnis.« Der Antiquar wippte vielsagend mit den Augenbrauen. »Ach kommen Sie, es ist doch nur ein Name«, sagte er, als mein Blick fordernd blieb. »Der meine prangt seit Jahrhunderten für jeden lesbar über dem Geschäftsportal.« Bevor ich zu einem Protest ansetzen konnte, lenkte er meine Aufmerksamkeit geschickt zurück auf den Tresen, indem er das Buch in der Mitte aufschlug.

Ich betrachtete die filigrane, altertümlich geschwungene und in meinen Augen sehr weibliche Handschrift. Mühsam entzifferte ich einzelne Wörter, ohne ihren Sinn und ihre Bedeutung zu verstehen. Minutenlang saß ich über das Buch gebeugt da, sah schließlich auf und fragte mein geduldig wartendes Gegenüber: »Briefe?«

»Wie ich bereits sagte: Es handelt sich um ein Epistolarium. Ursprünglich muss es mindestens dreizehn Briefe beinhaltet haben. Leider wurden die letzten Seiten herausgerissen.«

»Absichtlich?«

Van de Dageraad hob die Schultern. »Eine chemische Untersuchung der Risskanten hat ergeben, dass dies bereits vor mehr als zweihundert Jahren geschehen sein muss. Über das Motiv lässt sich insofern allenfalls spekulieren.«

»Was ist das für eine Sprache?«

»Sehr altes Niederländisch«, erklärte der Antiquar. »Sogenanntes duutsc. Genauer gesagt handelt es sich um eine der zahlreichen Varietäten des Mittelniederländischen, oost-braobans oder Ost-Brabantisch genannt.«

»Und Sie können das lesen?«

»Selbstverständlich. Jeder aus unserer Zunft pflegt seine Talente.«

»Wie viel verlangen Sie für eine Übersetzung?«

Mein Gegenüber spitzte die Lippen. »Dieses Epistolarium ist Privateigentum, Herr Simmonis. Sie können keine Übersetzung anfertigen lassen, solange es Ihnen nicht gehört.«

»Und ich werde kein historisches Dokument kaufen, dessen Inhalt und Bedeutung ich nicht kenne«, bot ich ihm Paroli. »Sie könnten auch nur versuchen, mir bäuerliche Kochrezepte unterzujubeln.«

Der Händler neigte abwägend den Kopf hin und her. »Kommen Sie heute Abend wieder«, sagte er schließlich. »Dann habe ich einen des Alters angemessenen und des Inhalts würdigen Preis für Sie.«

Während er sprach, wurde ich erneut von einem übel riechenden Lufthauch abgelenkt. Angewidert sah ich mich nach dessen Quelle um. Es stank nicht nach faulendem Essen oder verwesenden Nagern, sondern nach Teer, ungeklärten Fäkalien und Kanalisation.

»Suchen Sie vielleicht noch ein grafisches Komplement?«, missdeutete van de Dageraad meine Reaktion.

»Nein, es …« Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Es riecht gerade nur ein wenig streng«, bemühte ich mich um den richtigen Ton.

Der Antiquar verzog leidig die Mundwinkel. »Ach, das kommt von unten …«, winkte er ab. »Irgendwo unter dem Parkett oder den Dielen muss sich ein Riss oder ein alter Abfluss im Boden geöffnet haben, durch den der Geruch in den Laden steigt. Ich beknie die Hausverwaltung bereits seit Wochen, sich des Malheurs anzunehmen, aber bisher erhalte ich nur Vertröstungen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit.« Er stand auf und schwankte davon, um ein Fenster zu öffnen. »Laufen Sie mir nicht weg!«, mahnte er halb im Scherz, als er nach vollbrachter Tat den Raum durchquerte und ein weiteres, vom anhaftenden Staub nahezu blindes Buntglasfenster auf der gegenüberliegenden Ladenseite ankippte. Verkehrslärm drang von draußen herein.

»Ich mache Ihnen ein Angebot«, sagte er, nachdem er seinen Platz hinter dem Tresen wieder eingenommen und das Epistolarium eine Weile betrachtet hatte. »Wissen Sie, was ein Sachar Neshamat ist?«

»Bedaure.«

»Gut, lassen Sie es mich so erklären: Ich bin geneigt, Ihnen diese kleine Lektüre für die Zeit, die eine Übersetzung Ihrerseits beansprucht, zu überlassen – in Form einer Leihgabe.«

»Bitte?«

»Als … nun, nennen wir es Quidproquo erhalte ich von Ihnen die Adresse der Unterkunft meines alten Freundes Melchior – und den Namen, unter dem er dort weilt. Was halten Sie davon?«

Ich ging auf Distanz zu meinem Gegenüber, soweit es die Rückenlehne des Sessels zuließ. »Sie spielen doch nicht etwa mit dem Gedanken einer Vendetta, nur weil er mir diesen Tipp gegeben hat?«

»Nichts läge mir ferner«, beteuerte van de Dageraad. »Als Schöngeist wüsste ich nur zu gerne, ob er noch seiner Berufung folgt oder sich von seiner Gabe freigesagt hat. Seinerzeit, müssen Sie wissen, war er ein Genie. Und wie ich schon sagte: Ich vermisse seine begnadeten Visionen. Sollte es sich ergeben, dass ich durch unser kleines Joint Agreement an das eine oder andere Neu-Exponat gelange, wäre ich gewillt, diesen Umstand großzügig in unsere Preisverhandlung mit einfließen zu lassen.« Er legte eine rhetorische Pause ein, ehe er hinzufügte: »Unter der Voraussetzung, dass Sie das Buch wohlbehalten zurückbringen.«

»Wieso, glauben Sie, sollte ich das tun?«

»Diese Frage werden Sie sich in den kommenden Tagen mitunter selbst beantworten – sofern Sie Ihre Arbeit adäquat verrichten und den Sinn der Worte nicht entstellen. Im Moment ist alles, was hierin geschrieben steht, für Sie noch ohne Bedeutung. Eine unerzählte Geschichte. Schall und Rauch. Doch wenn Sie Ihre Arbeit akkurat und mit dem erforderlichen Gespür vollenden, zwischen den Zeilen zu lesen, werden Sie zweifellos Fragen haben. Fragen und möglicherweise auch Wünsche.«

»Was sollte mich daran hindern, damit das Land zu verlassen?«

»Das Versprechen, dass ich Sie finden und mein Eigentum zurückfordern werde. Anderenfalls mache ich Sie zu einem Zeugen – und zeige Ihnen, wie es endet.« Van de Dageraad taxierte mich. »Ich kenne diesen Blick«, sagte er und schob die Schatulle ein Stück näher zu mir heran. »Ich habe ihn bereits Tausende Male gesehen …«

TABULA MEDIA: ALEGOYA

Vier Tage benötigte ich für die Übersetzung der zwölf Briefe. Es gelang mir mithilfe alter, meist in kaum lesbarer Frakturschrift gesetzter Almanache und Wörterbücher, wobei mich intensive Onlinerecherchen unterstützten.

Bereits nach wenigen übersetzten Zeilen hatte ich erkannt, wessen goldenes Namenskryptogramm in die Buchfrontseite geprägt und wer die Verfasserin der Briefe war: Hieronymus Boschs Frau, die betagte Patriziertochter Aleyd Goyaert van de Mervenne – ALEGOYA.

Der Maler selbst hatte als Angehöriger einer religiösen Bruderschaft namens Unserer Lieben Frau den frommen Menschen gelebt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass seine aus vornehmem Hause stammende Gemahlin der Kirche und dem Glauben ebenfalls Respekt zollte – bis hinein in intimste Zeugnisse. So hatte sie jedem Datum ein Anno Domini Nostri Iesu Christi angefügt, das ich in meiner übersetzten Abschrift der Briefe jedoch nicht berücksichtigt habe.

Da ich kein Muttersprachler bin, werden sich zwangsläufig Übersetzungsfehler eingeschlichen haben, die das eine oder andere Wort eleusinischer wirken lassen und manch einem Satz mehr obskure Bedeutung verleihen als dem Original. Doch selbst wenn man den Wahrheitsgehalt der Briefe unter diesen Gesichtspunkten relativiert, ist das, was übrig bleibt, mehr als befremdlich und verwirrend.

Dies ist Aleyd van de Mervennes Vermächtnis.

*****

26. Oktober 1503

Ach Elya, begann der erste der zwölf erhaltenen Briefe. Könnte ich doch nur in den Kopf des Mannes blicken, auf den ich mich einst des Herzens und der Vernunft wegen eingelassen habe. Die im Laufe der vergangenen Wochen geschehene Veränderung von Jeromes Wesen macht mich sorgen, dass seine Arbeit ihm am Verstande zehrt.

»Ally«, sprach er gestern, als er bis spät in die Nacht an einer Bildtafel für den Grafen von Nassau gearbeitet hatte und sich erschöpft neben mich legte. »Hättest du gedacht, dass die verschlagene Schlange gar nicht die erste Sündenkreatur in Eden gewesen war, sondern der dreiköpfige Sargalámpech?«

Ich spürte seine warme, geschwollene Männlichkeit zwischen meine Schenkel gleiten, während er dies sagte. Sein bald schon wonnevoll erregter Atem roch nach Oleum, fast so, als hätte er über all die Stunden im Atelier immer wieder gedankenverloren am farbgesättigten Haar seiner Pinsel gesogen.

28. Oktober 1503

Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es begonnen hatte, als dieser entengesichtige Stadtverwalter des Grafen von Nassau vor einem Monat erstmals bei uns vorstellig geworden war. Ohne einen Fuß ins Haus zu setzen, hatte er Jerome von einem seiner Bediensteten eine Einladung in den Nachtigallspalast überreichen lassen, wo er ihn mit einer fürstlich entlohnten Arbeit für seinen Herrn vertraut zu machen gedachte.

Die erste Veränderung in Jeromes Gemüt war mir aufgefallen, nachdem er von seinem Besuch im Palais zurückgekehrt war und sich nicht wie gewohnt an den Kamin gesetzt hatte, um den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen. Stattdessen hatte er sich sofort in sein Atelier zurückgezogen, getrieben von Schaffensdrang, als wollte er alles auf Pergament und Eichenholz festhalten, bevor seine Erinnerung an das Erschaute oder Ersonnene verblasste.

Ich weiß nicht, was er im Hause des Stadtverwalters gesehen oder gehört hatte, aber ich kann nicht behaupten, dass ich glücklich darüber bin, was es seither aus Jerome gemacht hat. Es ängstigt mich, zu wissen, dass er zwar unten bei seinen Tafeln und Farben ist, aber seine Gedanken so weit von mir entfernt sind, wie es nur die Phantasie eines von imaginären Engeln und Dämonen Getriebenen vollbringen kann.

Ich scheue gedeihlich dem Fremden, das meine Haut streichelt, mein Fleisch liebkost und sich feurig erregt in mich ergießt, sobald es irgendwann im Morgengrauen aus seinem Garten zurückkehrt und mich nimmt …

4. November 1503

Heute hatten wir hohen Besuch im Haus: Seine Erlaucht Graf Heinrich III. von Nassau und seine Verlobte, die Herzogin von Savoyen, gaben sich mit ihrem Kleingefolge die Ehre und ließen sich bewirten. Die halbe Speisekammer und ein viertel Fass Wein haben sie sich in die Bäuche geschlagen, als gäbe es kein Morgen mehr, und das mit einer Selbstverständlichkeit, die mich vor Ingrimm zittern ließ. Ich mag ihn nicht wirklich gut leiden, diesen feistfrömmelnden Magnificus und Herrn von Breda. Dennoch war er der Einzige, der sich für Speise und Trank bedankte.

Der Grund für den Besuch des Grafen war jedoch keinesfalls, sich von uns verköstigen zu lassen, sondern die Fortschritte des in Auftrag gegebenen Altarbildes zu begutachten. Sein Loben und Staunen ob der daraufhin von Jerome erstmals enthüllten Paradiestafel erwärmte mein Herz mit Stolz und Genugtuung. Einzig das finstere Loch im Edengarten hatte den Herrn von Breda irritiert.

Nichtsdestotrotz waren er und die Herzogin voll des Lobes ob der visionären Fülle und Detailverliebtheit. So kam es, dass der Graf Jeromes bisher geleistete Arbeit mit zwanzig Gulden vergütete. Diese Großzügigkeit ließ erahnen, dass er durchaus eine Vorstellung seines Genies und seiner Akkuratesse hatte.

9. November 1503

Meine liebe Elya, was soll ich nur tun? Auf dem Markt erzählte mir eine der Bäckersfrauen heute Morgen, der Nachwächter der Südstadt habe Jerome zu vorgerückter Stunde in einem unbeleuchteten Kahn die Diezegracht hinabstaken sehen – in Richtung des Dirnenviertels. Und den Blicken der Leute nach zu urteilen hatte dieses Klatschweib es zuvor wahrscheinlich schon jedem erzählt, der willens gewesen war, ihr zuzuhören, und offen für jedwede Art von eklatschwangerem Ondit. Ich vermochte zu lauschen, wie sie hinter meinem Rücken tuschelten und sich ihre Tratschmäuler zerrissen.

10. November 1503

Ich konnt’ mich Jerome gegenüber noch nicht dazu durchringen, die Behauptung des Nachtwächters zur Sprache zu bringen. Vielleicht ist’s die Angst vor dem Schmerz, die mich zögern lässt. Angst vor den Worten, die finsterste Befürchtungen offenbaren könnten. Vor der Erkenntnis, eine innere Bande langsam zerreißen zu wissen und meinen Mann langsam an ein urbanes Schreckgespenst aus Manie, Phantasmagorien, Lust und Irrwandelei zu verlieren.

Ehe ich nicht aus Jeromes eigenem Mund gehört habe, dass alles nur dummes Gerede und Waschweibergemunkel ist, weigere ich mich zu glauben, dass er die Eingebung für seine Visionen in den Freudenhäusern findet und nicht beim Studium der in Stein gehauenen Figuren auf Sankt Jan und der Lektüre von Tier-Enzyklopädien und Herbarien in der Bibliothek des Stadtverwalters.

11. November 1503

Sag mir, Elya, war’s Torheit oder göttliche Eingebung, die meine Schritte gelenkt hatten? In einem vermeintlich einsamen Moment, in dem ich Jerome oben in der Dachkammer wähnte, hatte ich mich ins Atelier geschlichen, um mir die seltsamen Figuren in seinem Paradiesgarten anzusehen – und hatte gerätselt, welche der beiden dreiköpfigen Kreaturen jenen Sargalámpech darstellen sollte, von dem er so geheimnisvoll gesprochen hatte; die eine ein schwarzer Salamander, die andere ein großer brauner Vogel. Dabei wollte ich gerne glauben, ihrer beider Abnormität sei Jeromes Unschlüssigkeit geschuldet, wohin mit dem Hals.

Nach wie vor grüble ich über die Bedeutung des wie ein Schandfleck wirkenden finsteren Pfuhls, an dessen Ufer der dreiköpfige Vogel sitzt. Als der Graf zu Besuch war, hatte das Wasser bereits düster geglänzt, doch nun war es voll schwarzer Unwesen und Nachtschatten, die sich darin tummelten oder ihm auf dem Bauch robbend entstiegen.

Dass Jerome hinter mir lautlos das Atelier betreten hatte, wurde mir erst gewahr, als ich seine Stimme vernahm, die fragte: »Gefällt es dir, meine Teuerste?«

Ich fühlte mich innerlich zu Stein erstarren. Glaube mir, liebste Elya, es war ein Moment, in dem ich mich so weit wegwünschte, wie meine Vorstellungskraft es nur zuließ.

Schuldbewusst wandte ich mich um, wollte etwas Scharfsinniges erwidern, das meine Neugier Jerome gegenüber rechtfertigen mochte. Mich an eine Eingebung klammernd, übte ich leise Kritik an dem, was ich sah. Auf meine Bemerkung, das schillernde Haar der Eva sei dünn wie der Flaum einer Goldmotte, reagierte Jerome fast schon mit Schrecken. Minutenlang betrachtete er sein Werk, dann ergriff er wie in Trance einen Quastenpinsel und tunkte ihn in rote Farbe. Anstatt sich damit jedoch dem Haar der Eva zuzuwenden, zog er mit der freien Hand das Oberteil meines Nachtkleides herab und drückte ihn zwischen meine entblößten Brüste. So verharrte er eine Weile, fast, als wollte er sich von der Sinnhaftigkeit seines Tuns überzeugen. Schließlich wies er mich an, den Pinsel zu halten, ohne ihn von meinem Fleisch abzusetzen. Während ich tat, wie mir geheißen, ergriff er ein Leinwandmesser und schnitt mir das Nachtkleid, wie ich es am Leibe trug, von oben nach unten entzwei.

Entgeistert, ja geradezu bestürzt gab ich mich seiner Anwandlung hin, ohne mich zu regen.

»Eine Seele, die zwischen Licht und Dunkelheit gefangen ist, teilt alle göttlichen Sinnesfreuden, ohne sich an ihnen ergötzen zu können«, sprach Jerome. Daraufhin ließ er den Pinsel kreisen und begann meine Brüste zu bemalen. »Die ersten Schatten traten nicht aus der Dunkelheit hervor ins Licht, und sie ließen sich auch nicht aus der Nacht herabsinken.« Ich fühlte die Pinselspitze an mir herabgleiten und erbebte, als ich die kalte Farbe zwischen meinen Schenkeln spürte. »Sie tauchen aus der Tiefe empor, und der Bylar wacht in ihrer Mitte.« Der Pinsel wanderte in einer Wellenlinie wieder hinauf bis zu meinem Hals. »Er gibt ihnen die Form, nennt ihnen ihre Namen und zählt ihre Zahl.«

Auf meine mit zitternder Stimme geflüsterte Frage, was denn ein Bylar sei, lächelte er und sagte: »Der Quellherr der Sünde und dunklen Verlockung …«

16. November 1503

Käm’ ich doch nur dahinter, was Jeromes ruhelose Seele in den finsteren Stunden umtreibt und ihn dort draußen auf der Dieze suchen lässt. Inzwischen bin ich so weit gegangen, dem Nachtwächter einen Goldgulden zuzustecken, mit der Bitte, ihm heimlich entlang der Kanäle nachzustellen, um herauszufinden, wohin seine Bootsfahrten ihn führen. Und bitte, bitte, bitte, meine liebe Elya, lass es nicht die Hurennester im Fischerviertel sein. Ich würde diese Schmach nicht verkraften.

19. November 1503

Ich bin inzwischen wirklich in größter Sorge. Heute Morgen fand ich Jerome in voller Montur auf dem Kanapee im Gesellschaftsraum liegend. Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, seine feuchtklamme, nach Brackwasser stinkende Kleidung zu wechseln. Dabei muss er bereits Stunden zuvor zurückgekehrt sein und im Atelier gearbeitet haben, denn rings um den Schemel war der Boden noch feucht vom herabgetropften Wasser, und im Tümpel auf der Tafel fand sich eine neue Figur. Zuerst hatte ich sie gar nicht wahrgenommen. Erst als ich die Fenster öffnete, um den Abwassergestank auszutreiben, war sie mir aufgefallen. Verwundert war ich daraufhin stehen geblieben und hatte sie mir angeschaut.

Sie wirkt auf den Betrachter, als hätte Jerome den ursprünglichen an dieser Stelle befindlichen Kopf eines mannsgroßen schwarzen Fisches mit dem Oberkörper einer mönchartigen, in die Lektüre eines Buches vertieften Gestalt übermalt. Dabei beschreibt ihr Körper unterhalb der Wasseroberfläche einen unnatürlichen Knick, der das eine nicht zum anderen passen lassen will. Aber was mag es sein, das da aus ihrer Kapuze ragt? Ein Schnabel? Eine Pestmaske?

21. November 1503

Jerome ist seit zwei Tagen krank. Eine schlimme Erkältung hat ihn befallen, zweifelsohne die Folge seiner Eselei, des Nachts mit bis auf die Haut durchnässter Kleidung stundenlang in der Stadt umherzuirren, statt heimzukehren und mich ihm ein warmes Bad bereiten zu lassen. Nun quälen ihn Fieber, Schüttelfrost und ein heftiger Husten, der sich heiser aus seinen Lungen Bahn bricht und ihn weder Schlaf noch Erholung finden lässt.