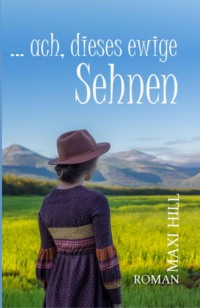

Buch lesen: "...ach, dieses ewige Sehnen"

Maxi Hill

...ach, dieses ewige Sehnen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

SOMMER 1962

TEIL 1 — DIE VERGANGENHEIT

DIE ANDERE MARIA

DER ANDERE TEIL DES LEBENS

IM AUFWIND DES LEBENS?

DIE LAST DES GEWÖHNLICHEN LEBENS

WIE DAS SO IST MIT DER WAHRHEIT

EIN NEUS LEBEN

IN EWIGER HOFFNUNG

DER FREMDE GAST

NEUE HOFFNUNG AUF LEBEN

BENNO

ZUSAMMEN GEHT ALLES BESSER

DAS LEBEN GIBT; DAS LEBEN NIMMT

TEIL 2 — ZURÜCK ZUR GEGENWART

EIN GEFÄHRLICHER BESUCHER

EMY

PAUL

MARIA

MAXI HILL

Impressum neobooks

SOMMER 1962

Minute um Minute ringt sie mit sich, ob sie den müden Knochen Ruhe schenken oder doch noch die leidige Pflicht erfüllen sollte. Sie muss sich ihre Situation selbst zuschreiben, hatte sie doch ihre Kinder nie konsequent angehalten, ihr zur Hand zu gehen. Und wenn sie ehrlich mit sich ist, dann macht sie lieber alles allein. Karla, die älteste ihrer drei Töchter, würde freiwillig anpacken, aber sie ist nicht mehr zuhause. Sie hat jetzt ihr eigenes Leben und wartet sehnsüchtig darauf, ein Kind bekommen zu können. Die zweite Tochter, Franka, hat auch endlich einen Mann gefunden. Lange war Franka traurig, weil ihre große Schwester Karla, wann immer es ging, ihren Kopf auf die Schulter von Theo legen konnte. Wolf, der junge Mann, mit dem Franka jetzt geht, ist nicht Marias Typ, aber das Mädchen ist hin und weg von dem strohblonden Kerl. Heute bei dem schönen Wetter ist sie mit ihm auf dessen Java unterwegs, und Maria betet, es möge ihrem Mädchen nichts passieren. Neues Leben — neue Sorgen. Wann hören die einmal auf? Nie. Niemals. Nicht für eine Mutter.

Elias, ihrem neunzehnjährigen Stammhalter, würde sie niemals eine der Hausarbeiten auferlegen. Das ist sie seinem Vater Hannes schuldig, so glaubt sie. Und die jüngste, die Emy, ist fast sechzehn, aber sie ist jenes Kind, das von Anbeginn eine Sonderrolle in ihrer Familie gespielt hat — in jeder Hinsicht.

Maria Jahn streicht mit einer Hand eine ihrer dunklen Locken aus der Stirn, die für manch einen noch immer beneidenswert sind. Mit der anderen prüft sie am großen Wassertopf, der auf dem Küchenherd steht, ob das Wasser heiß genug ist für den Berg an Buntwäsche, den zu waschen sie sich für den Nachmittag vorgenommen hatte. Auszuruhen wäre Frevel. Das Wetter ist zu schön, als dass man es ungenutzt lassen könnte. In zwei Stunden könnte die Wäsche trocken sein.

Maria Jahn, geborene Theiss, war einmal eine sehr schöne Frau. Es gab Zeiten, da wurde sie wegen ihrer Schönheit umgarnt, dass es ihr lästig wurde, ja geradezu peinlich, besonders wenn Hannes in der Nähe war. Und es gab Zeiten, da nutzte ihre Schönheit gar nichts mehr, da stand sie allein auf weiter Flur und musste zusehen, wie sie klarkam. Diese Zeit und noch vieles mehr hat sie still gemacht, in sich gekehrt, aber nicht verbittert — so glaubt sie jedenfalls, trägt sie doch ihr Los längst ohne Klage.

Der heiße Dampf steigt in ihr mattes Gesicht und lässt es erblühen wie einst. Die an der Werkbank geschundenen Fingerknöchel rubbeln über das Waschbrett, als ginge es um Leben und Tod. Eine Bluse und noch eine Bluse, ein Paar Socken und noch und noch und noch eines. Pullover und Röcke, die vom Kochen fleckigen Schürzen und die Arbeitshosen von Elias, der in ihrem Werk eine Lehre gemacht hatte und der inzwischen ein richtig guter Arbeiter ist. Trotzdem muss er bald zur Armee, was Maria seelisch zusetzt. Viele junge Männer hat man mit ähnlichen Argumenten für den Wehrdienst begeistert, wie einst Hannes. Aber das eine mit dem anderen zu vergleichen, ist heutzutage gefährlich.

Vertieft in das ewige Auf und Ab über die Rillen des Waschbrettes aus Zink hört sie den ersten Pfiff nicht, der von der Wiese hinter dem Haus durch das offene Fenster tönt. Ein zweiter. Und dann die junge Stimme, die ihr wohl bekannt, aber weniger angenehm ist.

»Emy? Emy!«

Maria streift den Seifenschaum von den Handrücken, die Feuchtigkeit wischt sie an der Schürze ab. Nach dem dritten Ruf hat sie das Fenster erreicht. Unten steht der siebzehnjährige Hardy, der gehätschelte Sohn einer zugezogenen Familie, den seine Eltern einst Bernhard taufen ließen. Der Mund des Jungen sitzt heute merkwürdig schräg im naiven Gesicht, das irgendwie noch Babyspeck trägt, seine Augen aber spiegeln die Hinterlist eines Erwachsenen, vielleicht auch die Verlegenheit eines Sünders, so genau kann es Maria nicht deuten.

»Ist Emy da?«, fragt das Gesicht, in dem die Augen zu funkeln beginnen. Bernhard, den alle Welt nur Hardy ruft, ist ein Junge, den die Nachbarn wohlerzogen nennen. Stets höflich, fast servil, grüßt er alle Leute, und auch sonst kennt man keine bösen Jungenstreiche von ihm. Und wenn es einmal einen Grund zur Klage gibt, hat seine Mutter sofort das Zepter in der Hand und macht daraus eine Heldentat. Maria Jahn hatte nie Zeit, darüber zu grübeln, dennoch ist sie bisweilen skeptisch, weil ihr ein Junge mit solch heuchlerischer Art unheimlich ist. Und sie weiß genau, woran ihre Abneigung gegen jede Heuchelei liegt.

»Nein, Emy ist nicht da«, antwortet Maria und will wieder zu ihrer Arbeit zurück.

»Wo ist sie denn?«

»Das kann ich dir nicht sagen«, hält Maria sich kurz.

»Aber ich kann es Ihnen sagen!«

Sogar von hier oben kann Maria sehen, wie die weichlichen Lippen des Jungen zu beben beginnen. »Sie treibt sich am Baggersee rum und sitzt bei Jeff Kugler im Auto. Und... na ja… Sie wissen schon, was das bedeutet. «

Kaum sind seine Worte verklungen, verschwindet Hardy um die Hausecke. Maria bleibt wortlos zurück. Eine, zwei Minuten steht sie da, blinzelt in den hellen Tag, den sie selbst viel lieber für ein paar schöne Stunden genutzt hätte. Dann schlurft sie zurück zu ihrem Waschzuber und rubbelt, was die Fingerknöchel hergeben. In ihrem Kopf nur ein Name: Jeff. Jeff Kugler ist der jüngste Sohn eines Großbauern aus dem Nachbardorf. Nicht, dass sie etwas gegen Großbauern hätte. Irgendwer muss schließlich dafür sorgen, dass die Leute satt werden. Aber sie, Maria Jahn, hatte mit dieser Spezies reicher Bauern in den kärgsten Jahren ihre spezielle Erfahrung gemacht. Es war während mühseliger Touren über Land, um die man nicht herumkam, wollte man nach dem Krieg seine Kinder satt bekommen.

Wenn sie ehrlich mit sich ist, hat sie die leidige Zeit längst abgehakt, nicht aber ihre ärgste Begegnung mit einem Bauernsohn, an den sie Jeff Kugler jetzt erinnert. Aber genau davon will sie nichts mehr hören. Etwas ganz anderes überwiegt in ihrer matten Enttäuschung. Sollte Emy ebenso unvorsichtig sein? Dieser Jeff ist immerhin bekannt für das, was die Leute in ihrer Heimat herum-schwuchteln nannten. Hier sagt man es drastischer: herumhuren.

Hure! Dieses Wort, wie auch immer gesprochen, tut ihr noch nach Jahren so sehr weh, dass sie es mit schmerzhaft heftigem Rubbeln im Waschzuber ertränkt. Lange Zeit war ihr die Angelegenheit wie eine vorübergehende Krankheit erschienen, die längst ausgeheilt schien. Innerlich glaubte sie seit Jahren, das alte Schicksal endlich bezwungen zu haben, weil sie ihre Sehnsucht bezwungen hat. Aber jetzt war wieder etwas da, was Angst macht — oder vielleicht Wut?

Darüber kann sie nicht einmal entscheiden, als ihre Wäsche längst im lauen Sommerwind flattert, sie ihre Locken gebändigt hat und sich bei einer Zigarette ein paar Minuten Ruhe gönnt.

Es gibt eine Erklärung dafür, dass es Angst sein könnte, und eine andere, dass es Wut ist. Über beide Gründe hat sie nie gesprochen, nie sprechen können. Aber diese Selbsterkenntnis hilft ihr an diesem Tag nicht, einen Fehler zu begehen, einen weiteren in ihrem Leben, das von allen Übeln viel zu viele für sie bereitgehalten hat, als dass sie es ein schönes Leben nennen könnte.

Es geht auf achtzehn Uhr zu. Die Tür knarrt leise und Emy, das junge, unbeschwerte Mädchen, tritt strahlend über die Schwelle. Sie ist schön anzusehen, sogar schöner als ihre Schwestern. Wer wüsste besser, wozu Schönheit führen kann, als Maria Jahn.

Emy Jahn sieht ihre Mutter auf der Ofenbank sitzen, eine Zigarette rauchen und den Qualm ins offene Ofentürchen pusten. Das ist schon immer ein sicheres Zeichen, dass es ihrer Mutter gut geht. Gerade will sie etwas sagen, als Maria mit ungewöhnlich derber Stimme herausfährt: »Hast du bei diesem Jeff im Auto gesessen?«

»Ja, stell dir vor…«, sprudelt es aus ihr heraus. Noch lächelt sie, aber sie stoppt ihre Worte, weil das Gesicht der Mutter in Sekunden nicht dasselbe geblieben ist, das sie liebt. »Ich wollte dir gerade…«

Noch ehe der Satz ausgesprochen ist, fährt die Hand der Mutter kraftvoll über das junge Gesicht. Emy ist so erschrocken, dass sie kein Wort mehr herausbringt, dafür schießen Tränen aus ihren Augen und benetzen ihr junges, gerade noch fröhliches Gesicht.

Es ist das zweite Mal in Emys ganzem Leben, dass ihre Mutter die Hand gegen sie erhoben hat. Beim ersten Mal war sie noch klein, und sie hat den Umstand, dass der Mutter die Hand ausgerutscht war, einzig Benno zugeschrieben. Benno, ein Onkel, der seine Heimat durch den Krieg verloren hat und bei ihnen nur Unterschlupf suchte, war dann geblieben und hatte Mutters Herz erobert. Emy, die als einzige der vier Geschwister keinen Vater kannte, weil der im Krieg geblieben war, noch ehe sie geboren wurde, mochte keinen Mann im Haus. Auch Benno konnte Emy, die jüngste von Marias Kindern, nie wirklich leiden. Warum, das blieb ihr für alle Zeit verborgen, aber in der Tiefe ihres Herzens glaubt sie, weil sie so klein und hilflos war, unbeholfener als Karla und wehleidiger und anhänglicher als Franka und Elias.

Und nun das! Die Ohrfeige der Mutter kam so plötzlich, dass Emy nicht einmal misstrauisch werden konnte, was Mutters Wandlung bewirkt haben könnte.

Jammern hilft nicht, nimm das Leben wie es ist!, dieser Satz, von Oma Irma, den die mit fremdem Klang gesprochen hatte, geht in ihrem Kopf herum. Diesen Satz sollte nach Omas Meinung jedes Kind in seinem Kopfe tragen. Wann in ihrem Leben waren Omas Weisheiten mehr wert als die von ihrer Mam? Niemals. Und warum muss sie jetzt daran denken? Sie jammert nicht einmal, obwohl sie sehr verletzt ist, schlimmer, als flösse Blut. Nicht ihre Wange schmerzt, es ist das Herz, das die enttäuschte Seele nicht beruhigen kann. Emy liebt ihre Mutter mehr als alles auf der Welt. Wie konnte passieren, was jetzt ist…? Und woher wusste die Mutter von Jeffs Auto, mit dem der Aufschneider sie und ihre Freundinnen am See zu beeindrucken versucht hat. Jeff und sein Bruder Jockel schlagen gerne mit einer Überraschung auf, dort, wo man viele junge Leute vermuten kann. Nicht jeder findet das gut. Auch Emy denkt dabei eher an Prahlerei, weil die meisten derer, die sie beindrucken wollen, nicht einmal ein eigenes Fahrrad besitzen. Jeff ist der jüngste des Großbauern aus dem Nachbardorf, aber er fährt bereits einen blauen P70. Immerhin, er wird nicht mehr nass, wenn es regnet. Das war es auch, was er ihr ins Ohr geflüstert hatte, als sie für einen Moment das Gefühl erleben durfte, in einem Auto zu sitzen und die Welt durch die Frontscheibe zu betrachten. Es war die Art, wie Jeff es sagte, und der Blick, der sie maß, dass sie sofort wieder ausgestiegen war.

Was findet die Mutter daran so schlimm, und woher weiß sie überhaupt davon? Wie Emy es auch wendet, sie findet keine Antwort.

Erst am späten Abend hält es das Mädchen nicht mehr aus. Sie setzt sich zwar schweigend an den Tisch, aber es scheint ihr, als habe auch die Mutter denselben Drang wie sie, so zu tun, als sei sie gerade erst zur Tür hereingekommen. Stockend wechseln ein paar Worte über den warmen Sommertag und wie nebenbei auch über die Sache mit Jeffs Auto. Dann aber sagt Mutter ein paar Worte mehr über Hardy, und wie er sein Wissen laut vor dem Haus verkündete. Emy kann es nicht fassen. Hardy ist ein schmieriger Typ, er würde viel zu gerne selbst ihr Freund sein, weil sie aber nichts dergleichen möchte, plagt ihn die Niederlage, bestenfalls die Eifersucht. Aber muss man deswegen die halbe Welt verrückt machen? Sie war bei Gott nicht die einzige, die Jeff überzeugen konnte, sein Ein- und Alles zu bewundern. Vielleicht hatte Jeff mehr als das im Sinn. Vielleicht. Aber nicht für Emy.

Das Entsetzen ihres jüngsten Mädchens, um das sie einmal vor aller Welt ein großes Theater spielen musste, aber auch Emys Tränen, lassen Maria Jahn in der folgenden Nacht hellwach in ihrem Bett liegen.

Dicht bei ihr in jenem Bett, das jede andere Frau mit einem Mann teilt, den sie liebt oder der sie liebt, schlummert Emy mit tiefen, schweren Zügen. Die Erinnerung an gute Zeiten in diesem Bett gehörte in ein anderes Leben. Es war weggeschmolzen, wie der Schnee im März. Mehr als neun Jahre lang war sie morgens sorglos und glücklich mit Hannes erwacht – immer zur selben Zeit. Nie wieder, auch nicht später, als sie wieder Hoffnung schöpfte, waren die Morgenstunden so leicht für sie gewesen. Warum hat sie so viele Jahre ihres Lebens allein mit Sehnen verbracht? Warum war sie vom Leben so gestraft?

Die Luft ist lau, erfüllt von gedämpften Geräuschen. Ein junges Käuzchen ruft sein ku-witt, ku-witt aus den großen Eichen vor dem Haus durch die Nacht. Manchmal hört Maria auch ein hu-hu-huuu, wenn die Balzzeit gekommen ist. Glückliche Vögel bleiben nicht ihr ganzes Leben allein, wenn ein Partner stirbt. Aber sie machen auch kein Geschrei darum, wenn ein Kuckucksei im Nest liegt.

Etwas raschelt unten auf dem Rasen, der den Leuten als Wäscheplan dient. Einen kleinen Bereich der Wiese, wo besonders gutes Gras wächst, hat die alte Merschanka mit Reisigbündeln abgetrennt, um dort die frischgewaschenen, noch feuchten Laken auszubreiten, damit das Chlorophyll das Leinen bleichen kann. Die Alte besteht darauf, es sei ihr Stück Wiese, obwohl es doch ein Mietshaus ist und niemand mehr Rechte hat als der andere, wie überhaupt in diesem Staat nie mehr jemand größere Rechte haben sollte als der andere. Die Mieter im Haus halten sich daran. Mit der Merschanka legt man sich nicht an, bei der geht es nicht mit rechten Dingen zu, sagen sie hinter vorgehaltener Hand und beteuern zugleich, das Bleichen sei ohnehin aus der Mode, seit man das gute Spee bekommt.

Maria geht längst eine andere Geschichte durch den Kopf. Eine wenig schmeichelhafte. Die achtzigjährige Cecilia Merschank hatte ihrer Tochter Lotte Salman die Hölle heiß gemacht, als Lotte vor nunmehr sechzehn Jahren für Maria gelogen hat. Und wie sie gelogen hatte!

Lottes Mutter konnte nicht wissen, warum Lotte ein schlechtes Gewissen hatte. Auch Maria hatte sich mit dieser Lüge abgefunden, die nicht aus schlechtem Charakter geboren war und die sie, Maria, vor Schande bewahrt hat. Wie viel Sudelei hat es im Leben schon gegeben, die sie überstanden hat. Was sind dagegen die Sorgen um ihr Mädchen, die ihr ein unfertiger Mensch in den Kopf gepflanzt hatte. Sie hätte es sofort wissen müssen, hatte ihre Kinder doch gut erzogen.

Erzogen? Was hat sie an ihren Kindern erzogen? Sie haben sich alles abschauen müssen von der Mutter und den Alten. Maria war weder mit viel Zeit noch mit großen Worten gesegnet, das musste sie gar nicht. Die Kinder haben sich gegenseitig befähigt, und das war auch nötig, weil es das Leben mit Maria Jahn nicht gut gemeint hat.

Diese schlaflose Nacht wird ihre gedankenschwerste der letzten Jahre.

Der Blick zurück in ihr Leben übertönt alles, was am Nachmittag war. Und sie glaubt Emy inzwischen längst, dass es so war, wie sie es erzählt hat. Aber sie wird sich nicht entschuldigen, das muss eine Mutter nicht.

Wenn einer das Leben kennt, dann ist sie es, das würden sogar ihre Feinde unterschreiben, wenn sie welche hätte.

Sie hat keine. Wer sollte ihr etwas neiden?

Ihr Leben mit all den Entbehrungen, mit all den Enttäuschungen, sogar mit ein paar Lügen, zieht in dieser schlaflosen Nacht an Maria vorbei.

Alles beginnt am Ende einer sehr glücklichen Zeit.

TEIL 1 — DIE VERGANGENHEIT

JUNI 1944

Maria Jahn sieht die Bilder ihres Lebens wie in einem Reigen an sich vorbeiziehen. Erst ist es ein bunter Reigen, wie sie ihn als Kind getanzt hat, aber dann werden die Bilder immer grauer, immer düsterer. Alles um sie herum war kalt, war grau, war trostlos. Sie selber war grau, fühlte sich tot, so tot, wie ihr geliebter Hannes. Dabei hatte sie noch so große Hoffnung, dass er bald ganz zu ihr nachhause zurückkommt. Das waren jene unglückseligen Monate, in denen sie auf jeden Laut gelauscht hatte, der ihn ankündigen könnte.

Schon zweimal war er unverhofft von der Front auf Urlaub gekommen, und schon zweimal war ihnen der Abschied zur Hölle geworden. Beim letzten Mal hatte er gesagt: »Liebes Mariechen, wenn ich nicht wiederkomme, sollst du für immer wissen: Ich liebe dich, wie nichts auf der Welt. Manchmal, wenn ich im Schützengraben liege, mein Leben überdenke und glaube, dass es bald zu Ende sein könnte, bedauere ich sehr, dass keines meiner Kinder meinen Namen trägt.«

»Du kommst wieder«, hatte sie geflüstert, obwohl es ihr ganz anders zumute war, obwohl sie in ständiger Angst lebte, ihn an den vermaledeiten Heimatstolz der Deutschen zu verlieren. Ihr wäre sein Vaterstolz viel lieber gewesen.

Seit Hannes an der Front war, wusste sie umso mehr, wie sehr sie ihn liebte. Damals, als sie aus der Gegend von Breslau hierhergekommen war und in ihrer düsteren Mansarde lebte, glaubte sie noch, sie klammere sich an den erst besten Notnagel, um nicht mutterseelenallein in der fremden Gegend zu sein, wo sie niemanden sonst als ihre Kollegen kannte, wenngleich sich mit der Zeit auch liebe Gäste dazugesellten, die ihr wohlgesonnen waren und die ihre Arbeit als Kaltmamsell im »Weißen Schwan« schätzten. Hannes war ihre große und einzige Liebe und er wird es immer bleiben. Zuerst war es das Leuchten in seinen Augen und der Ausdruck in seinem Gesicht so voll Zärtlichkeit, was ihr sofort gesagt hatte: Dieser und sonst keiner. Später verfiel sie auch seiner Stimme, die warm und tief war und die so wundervolle Worte sagen konnte, wie sie noch keine von einem Mann gehört hatte.

Irgendwann war es dann passiert. Sie konnte nie mehr genau sagen, was genau geschehen war. Ihre Blicke über den Tresen hinweg? Sein Zwinkern, als sie ihn bedient hatte. In derselben Nacht wusste sie dann, wie sanft und warm sich seine Haut anfühlte, wie er behutsam durch ihr Haar strich und wie er sie zärtlich zu küssen begann. Spätestens dann hatte sie begriffen, dass sie keine Wahl hatte. Hannes war die Liebe ihres Lebens. Dass er noch tausend andere fantastische Seiten hatte, die sie überaus liebte, machte das Glück ihres Lebens vollkommen.

Wie konnte sie damals schon ahnen, dass es eine Liebe voller Tragik werden könnte. Wenn man glücklich ist, so glücklich, dass man sich über jedes Kind freut, das er einem in den Leib pflanzt, ahnt man nicht, diese Liebe würde gar nicht ihr ganzes kleines Leben ausfüllen.

Seit er weg war, hatte sie tausendmal seine Stimme gehört, mit ihm geredet, als stünde er neben ihr. Viel zu lange lebte sie in der Hoffnung, dieser gottverdammte Tag sei ein einziger Irrtum.

Im ersten Moment verfluchte sie den Überbringer der entsetzlichen Meldung mehr als die wahren Verbrecher, die ihr ganzes Übel zu verantworten hatte? War das der Traum der Menschen? Immer mehr an Land und an Macht. Sie verfolgten mit stolzer Brust, wie soldatische Einheiten in fremdes Land vorstießen. Glaubte man wirklich, das ging, ohne Leid zu säen? Leid auf der einen wie auf der anderen Seite.

Der Ortsgruppenführer in seiner senfgelben Uniform mit den angsteinflößenden rotweißen Kragenspiegeln stand vor ihr, die eine Hand geradeaus zum Hitlergruß gestreckt, in der anderen ein kleines Bündel undefinierbare Dinge. Es war nur ein Moment, ein winziger Stich in ihr Herz, bis sie im Bündel den Brustbeutel von Hannes erkannte. Die ersten Worte des Mannes hallten im Gewirr zwischen unsäglicher Angst und beißender Wut ungehört durch Marias Kopf. Der wohlgenährte Mann in seiner strammen Pose donnerte ein paar Kampfesschwüre heraus — jetzt erst recht — bis Maria endlich verstand, dass es ernst war, wie niemals zuvor in ihrem Leben etwas ernster war. »… für Führer und Vaterland gefallen: Heil Hitler!«

Sie weinte nicht einfach wie gewöhnlich, wenn die Angst und die Erschöpfung sie in unerträgliche Unruhe versetzten. Sie brüllte ihren Schmerz heraus, mit beiden Fäusten auf der uniformierten Brust des Mannes trommelnd. Er zeigte sich standfest und führte seine Rede schnöde weiter. »Dieser Krieg wird nicht mehr lange dauern. Die Zeiten sind hart, da müssen wir alle Opfer bringen und stark sein…«

Marias Augen weiteten sich, die Luft in ihren Lungenflügeln wurde knapp, und in den Adern schien das Blut zu stocken. Nach kurzer Besinnung schrie sie ihn an: »Ihr Mörder!« Danach konnte sie ihre Wut nicht mehr bezwingen: »Opfer bringen … Noch mehr Opfer … Mit dem Mutterkreuz des Führers an der Brust stark sein? Bis zum Ende …? Bis zum bitteren Ende, nicht wahr …! Wie bitter soll es noch für mich werden?«

Der Mann kniff die Lippen zusammen und hielt ihr das Blechschild entgegen, so, als müsste er den Beweis erbringen, dass Hannes Jahn nicht zum Feind desertiert ist, dass er gestorben ist wie ein Held im Kampf für Führer und Vaterland. Diese Erkennungsmarke hatte die ganze Zeit in der fleischigen Hand eines dickfälligen Menschen gelegen, wie ein kleiner Triumph der Wahrheit. Für einen Bruchteil einer Sekunde wünschte Maria sich, es könnte sein wie im Märchen von Schneewittchen, das sie noch gestern den Kindern vorgelesen hat. Der Jäger war ein guter Mensch. Er hatte die schöne Königstochter verschont, der bösen Stiefmutter aber hatte er ein falsches Herz zum Beweis für Schneewittchens Tod gebracht.

Dieser Mensch vor ihren Augen jedoch war kein gutmütiger Jäger. Seine Uniform war nicht hoffnungsvoll grün und dennoch war er der erste Mensch, der die Wucht ihrer Verzweiflung auszuhalten hatte.

Das Grauen erfasste sie irgendwann endgültig. Die Demütigung dieser herzlosen Propaganda vom notwendigen Opfer in einem solchen Moment schlug ohne Vorwarnung in puren Hass um. Sie beugte sich nach vorn, entriss dem Mann das Bündel Geld, das er als Entschädigung mitgebracht hat, öffnete die obere Klappe des Herdes und warf das Geld in den schwarzen Schlund. Wie konnte sie noch wissen, was sie tat? Ihre Beine versagten längst den Dienst und sie ging auf den hölzernen, frisch gescheuerten Dielen in die Knie, ließ den Schmerz über sich hereinbrechen und mit lautem Geschrei wieder aus sich herausströmen.

Lotte, die Tochter der alten Cecilia Merschank, war in Begleitung des Mannes gekommen. Sie hatte den Tag herbei gefürchtet, an dem Maria diese Nachricht bekommt, dieselbe, wie sie selbst eine schon vor elf Monaten bekommen hatte. Sie wusste, was es bedeutete, mit drei kleinen Kindern allein da zu stehen — in dieser Zeit. Auch Lotte war vom Verlust ihres Mannes durch den Kugelhagel des Feindes gezeichnet, aber sie hatte nur ein kleines Balg, wie sie immer sagte, und dazu hatte sie noch die Mutter bei sich, die den Haushalt beinahe alleine bestritt und die in ihrer Derbheit sogar die geizigen Bauern dazu bringen konnte, etwas Essbares herauszurücken. Weiß der liebe Gott, wie sie das machte.

Das halbe Dorf hatte vom Tod des Hannes Jahn eher gewusst als seine Familie. Auch Hannes Mutter Alma Fischer verschonte man vorsorglich von dieser Meldung, bis die Obrigkeit sich ihrer Pflicht entledigt hatte.

Keiner ging gerne mit dieser Art Nachricht zu den Witwen oder Müttern und Vätern. Man schob es hinaus mit dem Vorbehalt, man müsse abwarten, ob die Frontnachricht der Lage entspricht.

Geistesgegenwärtig nahm Lotte einen Feuerhaken und kratzte die Geldscheine aus der Asche, in der gottlob nur noch wenige Funken Glut steckten.

Irgendwann war Maria zu erschöpft, um noch länger zu schreien. Sie winselte vor sich hin und führte viele Worte im trockenen Mund, die niemand ganz verstand, die aber die Namen ihrer drei Kinder benannten, und wie sie ohne einen Vater auskommen sollten in dieser schweren Zeit: Karla. Franka. Elias.

Vereint half man ihr wieder auf die Beine, und ebenso vereint versuchte man ein zaghaftes Versprechen, sie jeder Zeit zu unterstützen. Was immer darunter zu verstehen war, dem Mann glaubte sie schon damals kein Wort. Und was Lotte betraf, so wusste sie längst, wo die Grenzen ihrer Hilfe zu erwarten waren.

Bevor der Mann in Uniform seinen Arm weit von sich steckte und seine Mission für Führer und Vaterland als beendet betrachtete, war ihm noch die heilige Pflicht eingefallen, auch ganz andere Worte zu einer Kriegswitwe sagen zu müssen:

»Es ist das Zeitalter der Frauen, Maria, aber an eines solltest du immer denken: Wenn wir den Krieg endlich gewonnen haben, dann hat dein Hannes mit seinem tapferen Kampf es erst möglich gemacht. «

Im gegenwärtigen Augenblick und noch lange danach nahm sie nichts mehr von dem wahr, was sie umgab. Sie verstand nicht einmal mehr, was um sie herum geschah, was ihre Kinder taten, was man im Radio über den Frontverlauf verkündete, den sie stets mit wachem Interesse und ängstlichem Bangen verfolgt hatte. Nicht einmal zu ihrer Schwiegermutter Alma fand sie den Weg. Es sah so aus, als floh sie innerlich von ihrer Welt, in der sie bislang so glücklich war mit ihrem Hannes. Und nicht genug, es sah auch so aus, als wünschte sie, es käme jemand, um auch sie zu vernichten, auch sie von dieser jämmerlichen, ungerechten Welt zu erlösen, sie in Staub und Asche zu verwandeln und endlich von den Qualen zu befreien. Es kümmerte sie keine schlaflose Nacht, kein Regen im Winter, kein Sturm in den Wipfeln und unter den Dachfirsten, der das Haus zu zerreißen drohte. Alles war nur die Folge dessen, was zu ihrem Leid geführt hatte — der erbarmungslose Krieg.

Auch Alma Fischer — Hannes‘ Mutter hatte noch einmal geheiratet und trug nicht mehr den Namen, den ihr Sohn noch trug — fand den Weg zu Maria erst spät. Es gab eine Zeit, da war sie gram mit Hannes, weil er keine Hiesige wollte, weil er sich partout in diese Schlesierin verlieben musste. Wer weiß, warum die aus ihrer Heimat bis in diese Gegend gekommen war, und wer weiß, was eine treibt, die täglich von fremden Menschen umgeben ist und in diesem feinen Etablissement jedem ums Maul gehen muss. Und überhaupt, sie war viel zu zart, um einmal einen Haushalt zu führen, der ihrem Erstgeborenen gebührte.

Die Zeit nach dieser unsäglichen Nachricht — vom ersten Hahnenschrei bis zum ku-witt des Käuzchens bei Nacht — war eine unsägliche Qual für Maria. Daran änderte auch nichts, dass Karla, die schon sechs Jahre alt war, sie mit Tee versorgte, ihr die wenigen Gänge abnahm, die ein Kind schon bewältigen konnte, auch wenn vom Brot, das sie vom Bäcker holte, stets der Kanten abgenagt war.

Als der Frühling kam, spürten die Nachbarn, dass eine deutliche Veränderung in Maria begann. Die Zeit der Trauer war dem Trotz gewichen, der seit Kindertagen in Maria schlummerte. Man sah sie wieder in ihrem schönsten Kleid mit den Kindern an der Hand durch das Dorf spazieren. Sie war eine Erscheinung, der man gerne hinterher schaute. Vor allem die wenigen Männer, die es an der Heimatfront noch gab. Ihre Beine waren wieder leicht, ihr Körper schien über der Erde zu schweben, als hoben sie tausend Engel in den Stand des Himmels. Nur am Abend zuhause in ihrem Bett flossen bittere Tränen, kämpfte die Wut gegen die Erschöpfung der mühseligen Tage, hörte sie all die Laute, als trafen sie durch dicke Watte auf ihr Ohr. Völlig gefühllos lag sie da wie in den Falten von Gottes Mantel gebettet, und sie wartete darauf, dass sie einen Weg gewiesen bekam, den eine von Gott verlassene Frau zu gehen hat. Sie wusste nicht, dass alles der großen Sehnsucht geschuldet war, die sie für Jahre nicht loslassen würde.

Irgendwann sah sie ein, es würde ihr niemand helfen können, wenn sie sich nicht selbst half. Die übergroße Liebe von Hannes musste sie schon viel zu lange entbehren, aber sie war kaum imstande, ihre eigene Liebe an die Kinder weiterzugeben. Jede Regung ihres Herzens brachte den Schmerz zurück, den der Verlust von Liebe und Geborgenheit bewirkte.