Buch lesen: "Yo no soy un Quijote"

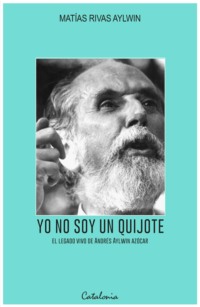

MATÍAS RIVAS AYLWIN

YO NO SOY UN QUIJOTE

EL LEGADO VIVO DE ANDRÉS AYLWIN AZÓCAR

Rivas Aylwin, Matías

Yo no soy un Quijote / Matías Rivas Aylwin

Santiago de Chile: Catalonia, 2021

ISBN: 978-956-324-901-9

ISBN Digital: 978-956-324-902-6

BIOGRAFÍA

920.71

Diseño de portada: Guarulo & Aloms

Fotografía de portada: Archivo personal del autor

Corrección de textos: Hugo Rojas Miño

Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).

Primera edición: octubre, 2021

Registro de propiedad intelectual: 2020-A-9205

ISBN: 978-956-324-901-9

ISBN Digital:

© Matías Rivas Aylwin, 2021

© Catalonia Ltda., 2021

Santa Isabel 1235, Providencia

Santiago de Chile

www.catalonia.cl – @catalonialibros

“No es la política

la que está ausente en el corazón de las masas,

sino la forma de hacerla,

donde el poder por el poder desplaza a

la lucha consecuente por grandes ideales y valores”.

Andrés Aylwin Azócar

Prefacio

El 18 de agosto de 2018 —dos días antes de su muerte—, decenas de personas se congregaron al frente de su departamento en la plaza Río de Janeiro, en Providencia, para rendirle homenaje. Una de ellas, al darse cuenta de que yo era uno de sus nietos, se acercó y con mucha seriedad me dijo:

—Te cuento que tu abuelo me salvó de la CNI, me sacó de la comisaría antes de que nos mataran a todos. Si no fuera por él, no estaría aquí.

¿Por qué me impactó ese breve relato?

En mi infancia me enteré por mis padres de que mi abuelo, Andrés Aylwin Azócar, había sido un hombre especial que salvó muchas vidas durante un período oscuro del país. Años después leí sus libros y con asombro me impuse de su lucha por sobrevivir en el Altiplano cuando fue relegado a casi 5 mil metros de altura en Guallatire, en pleno invierno boliviano, a pesar de su largo historial de neumonías, pleuresías, tuberculosis y lesiones pulmonares graves. Él mismo dejó testimonio de sus esfuerzos por sobrevivir en su libro 8 días de un relegado: “A veces, cuando me vienen las peores crisis de asfixia, siento como que mi vida dependiera de un pequeño hilo de oxígeno, y que ese pequeño hilo pudiera cortarse en cualquier momento”1.

Su trayectoria política, sus anécdotas, su fama de hombre bueno… todo eso me era familiar, pero no fue hasta los días previos a su muerte que tuve un contacto directo con las personas que él había ayudado durante la dictadura.

Esa noche, entre velas y oraciones, sentí que brotaban historias de él que nunca antes había escuchado. Y su figura, de pronto, comenzó a crecer.

Dos días después, en su velorio en el ex Congreso Nacional, dimensioné todavía más su importancia política y social al ver a cientos de hombres y mujeres —dirigentes sindicales, madres de detenidos desaparecidos, obreros, ex presos políticos— prontos para despedirlo entre lágrimas y abrazos. Hubo muchas palabras de afecto y agradecimiento que erizaban la piel. Recuerdo, también, haber sentido mucha emoción al escuchar las palabras de todos los exmandatarios desde el retorno a la democracia, especialmente las de Michelle Bachelet, quien destacó que en las horas más oscuras “Andrés Aylwin defendió a quienes estaban siendo silenciados, perseguidos y desaparecidos por la dictadura”.

En tiempos en que la actividad política está profundamente desprestigiada, parecía inverosímil que un político tuviera una despedida tan celebrada por la ciudadanía y la prensa. Incluso, parlamentarios de derecha y el Presidente Sebastián Piñera, acompañado de su ministro del Interior, Andrés Chadwick, destacaron su consecuencia y valentía.

Cuando les transmití la experiencia a mis amigos, la mayoría nacidos a comienzos de los noventa, me impresionó lo poco que sabían sobre mi abuelo más allá del hecho de que era hermano del expresidente Patricio Aylwin. Desconocían que fue parte de un grupo de 13 democratacristianos que desde el mismo 11 de septiembre de 1973 rechazaron categóricamente el golpe de Estado, teniendo como consecuencias para muchos de ellos la relegación, el exilio y atentados contra sus vidas, como fue el caso de Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, a quienes la Dina en conjunto con terroristas italianos intentaron asesinar en Roma. Desde luego, tampoco conocían el rol que cumplió en la transición al procurar sin descanso la libertad de los presos políticos, lucha en la que se encontró con la férrea oposición de la derecha, la indiferencia de muchos personeros de su propio sector y el rechazo, en general, de la prensa. Pero lo más increíble es que se mostraban escépticos frente a la posibilidad de que un político de antaño incapaz, supuestamente, de comprender las demandas de las nuevas generaciones hubiera sido, en realidad, un pionero en la defensa de ellas. Porque si bien Andrés Aylwin está estrechamente ligado al concepto de derechos humanos, en la arista de los detenidos desaparecidos y en la defensa judicial de las víctimas de la represión, también es cierto que dedicó gran parte de su labor política a otras causas, como la reforma a la Constitución de 1980, asunto que consideraba un imperativo moral que la sociedad debía enfrentar si deseaba, en sus palabras, “destruir los enclaves institucionales autoritarios que impiden la libre y verdadera expresión de la voluntad, intereses y esperanzas de las grandes mayorías nacionales”2.

Pues bien, transcurridos algunos meses desde su fallecimiento, como familia tomamos la decisión de indagar en los archivos que él cuidadosamente guardó durante gran parte de su vida política: recortes de prensa, cartas, copias de sus intervenciones en el Congreso, discursos, alegatos y apuntes. En esa búsqueda llegó a mis manos una portada del diario La Tercera de la Hora de 1976 que decía, con letras rojas y mayúsculas, “Chilenos injurian a su patria en la OEA”, haciendo referencia a un documento que Andrés Aylwin junto a otros cuatro abogados redactaron para denunciar los atropellos a los derechos fundamentales y la distorsionada imagen de Chile que el general Augusto Pinochet pretendía transmitir al extranjero en aquella importante cita internacional. Jaime Guzmán, Ricardo Claro y Sergio Diez fueron algunos de los brazos desplegados por la dictadura para demonizar a los firmantes, tratándolos de traidores y canallas.

¿No es paradojal que hace tan solo cuarenta años el mismo país que lo despidió con honores por su lucha en los derechos humanos lo haya tildado de antipatriota, justamente, por su labor en esa materia? ¿Y no lo es también el hecho de que un gobierno de derecha, compuesto en gran parte por políticos que apoyaron la dictadura, lo consideren, ahora, un hombre justo y coherente? Y no solo ellos, también sectores de la ex Concertación3 que en los años noventa lo veían como un hombre ingenuo y tozudo, que no daba su brazo a torcer en su cruzada por liberar a los presos políticos, tiempo después reconocerían que sus acciones fueron en la línea correcta.

Esos dos episodios —el documento presentado ante la OEA en 1976, que le terminaría significando la relegación, y su labor en la defensa de los presos políticos durante el gobierno de su hermano Patricio— dan cuenta de que en ciertos períodos lo moral es tachado de inmoral y lo justo, de injusto. Andrés Aylwin vivió en esa permanente tensión, pero fue suficientemente visionario para entender cómo la historia terminaría juzgando los hechos del pasado. Es así, por ejemplo, que dos meses antes del golpe de Estado escribió: “Frente a la crisis que vive Chile no existen soluciones fáciles ni milagros. Ni menos se puede pensar que la destrucción y el asesinato de la democracia puedan ser el camino para salvar la democracia”4.

En este libro, en el que procuré incorporar lo más posible su voz en primera persona (incluyendo entrevistas inéditas realizadas poco antes de su muerte), se exploran ambos acontecimientos. Sobre lo ocurrido en 1976, se enfatiza el rol que jugó la prensa tras la publicación del documento, con decenas de diarios, revistas y programas de televisión al servicio de los intereses de la dictadura y con escasas posibilidades de réplica para los firmantes. Con respecto al problema de la libertad de los presos políticos, el texto se centra en la soledad de su lucha y en la falta de empatía que observó en algunos sectores de la Concertación.

En la investigación surgieron otras historias, como el arriesgado rescate a su amigo Jacques Chonchol, ex ministro de Agricultura de Salvador Allende, en la población La Victoria, tan solo dos días después del Golpe5. Aquella sería la primera vez que mi abuelo arriesgaría su vida para defender a los perseguidos por el régimen militar.

También se incluye un breve relato sobre su retiro de la política, en 1998, el mismo año en que el general Augusto Pinochet asumió como senador vitalicio. ¿Cómo recibe Andrés Aylwin esta noticia? ¿A qué se dedica después de dejar la Cámara de Diputados? ¿Por qué no escribe un libro sobre su experiencia en la transición?

Son cuatro historias que cruzan tres períodos de su vida: la dictadura, la transición y su retiro de la vida pública. Tienen en común la afirmación intransigente de valores morales y la permanente necesidad, casi obsesiva, de salir en defensa de personas postergadas, silenciadas y violentadas.

Quizás hoy, cuando el país se encamina a un nuevo pacto social, sea necesario recordar el legado de un hombre que antepuso el interés del prójimo al propio; que supo actuar por convicción y no por cálculos mezquinos, y que en circunstancias adversas se atrevió a levantar la voz por los que sufrían.

Quizás hoy, sus enseñanzas, sus reflexiones y su actitud frente a la vida nos ayuden a recuperar valores y principios que, como él mismo dijera en una oportunidad, se esfumaron peligrosamente de nuestra convivencia.

1.

Un rescate en pleno

golpe de Estado

Es 11 de septiembre de 1973. Andrés Aylwin se despierta a las seis y media con un llamado de su secretaria, quien lo alerta del comienzo de una guerra civil y de los balazos que retumban en el centro de Santiago. Es difícil descifrar lo que siente, pero seguramente pasan por su cabeza las palabras de su amigo Bernardo Leighton, quien el día anterior en los comedores del Congreso le dijo: “Ya todos estos sueños de alguna gentecita que ha estado hablando del Golpe se han ido al suelo, porque las Fuerzas Armadas están preocupadas de otras cosas, son profesionales, así que no hay ninguna posibilidad de Golpe”6.

No tiene la certeza de que el Golpe va a ocurrir, pero como cualquier persona medianamente informada intuye que algo grave está a punto de suceder, y lo atormenta imaginar el sufrimiento por el que mucha gente podría pasar. Sabe que, si los militares toman presos a ciertos militantes del Partido Socialista, del Partido Comunista o del MAPU, el destino es uno solo: los van a matar. Entre ellos está Jacques Chonchol, exministro de Salvador Allende y uno de sus mejores amigos. El día anterior, Chonchol había regresado a Chile aquejado por una fuerte gripe y ahora su esposa, María Edy Ferreira, lo mantiene aislado y en completo reposo, no vaya a ser que por descuido su estado empeore.

La mañana del 11 de septiembre, después de haber dormido muy poco y muy mal, Chonchol contesta un llamado que lo informa del avance de los marinos en Valparaíso. Al igual que su amigo, no es la primera vez que escucha de un posible golpe de Estado, pero algo en la voz de su interlocutor le provoca un dolor de estómago, un miedo indecible y hondo.

Cree que, esta vez, es en serio.

Chonchol sabe que corre un riesgo formidable y que en cualquier segundo derribarán la puerta de su casa para detenerlo. Vuelven a su memoria conversaciones con dirigentes de izquierda en las que planteaban la urgencia de esconderse ante esta eventualidad. Piensa: “¿Cuántos ya lo habrán hecho? ¿Cuántos estarán a salvo? ¿Cuántos muertos?”. Agarra lo que puede y sin dar media vuelta sube a su familia al auto y le dice a su guardaespaldas que acelere.

Luego de dejar a su hijo en la casa de su hermana, a la misma hora en que el Presidente Salvador Allende se dirige raudamente al Palacio de Gobierno, se encaminan hacia la población La Victoria, donde vive una monja con la que tienen una gran amistad. Deben abrirse paso por calles secundarias, ya que desde las siete de la mañana las calles céntricas comenzaron a ser custodiadas por soldados.

—Vas a estar bien, no te preocupes, nadie se va a meter en la casa de una monjita —dice a su esposa al despedirse, sin saber que en las próximas horas la población será un foco de resistencia y que dirigentes socialistas serán asesinados por infantes de la FACh.

En el centro de Santiago, mientras tanto, tanquetas rodean La Moneda, los civiles son evacuados de las zonas de acción y el Presidente, a través de Radio Magallanes, entrega su último mensaje a una nación divida entre la alegría y el miedo.

Simultáneamente, en Martín de Zamora, varios democratacristianos contrarios al Golpe llegan a la casa de Bernardo Leighton, quien, como león enjaulado, insiste en ir a La Moneda para acompañar y defender al Presidente. Ante los llantos de su esposa, Andrés interviene con la ayuda de Florencio Ceballos y le impiden el paso a la fuerza.

Saben que su valentía le podría costar la vida.

Dejar a Jacques es lo más difícil que María Edy ha hecho en su vida; se siente incompleta y aterrada. Arriba suyo escucha el ruido ensordecedor de los helicópteros cargados de ametralladoras; le cuesta pensar, pero algo es evidente: para salvar a su esposo necesita pedir ayuda y llevarlo antes de que sea tarde a un lugar que le otorgue seguridad permanente y la posibilidad de salir del país. Ha repasado mentalmente varios nombres, pero la mayoría de ellos están en la misma situación que su esposo y los otros, los que quizás no serán perseguidos por el nuevo régimen, posiblemente rechazarán ayudarla por los grandes riesgos que eso implica.

El tiempo corre.

Sus amigos Andrés Aylwin y Mónica Chiorrini aparecen de pronto en su mente como las únicas personas a las que puede recurrir. De inmediato, se dirige al barrio El Golf.

Al abrir la puerta, Mónica se imagina lo peor. Su amiga, roja por las lágrimas, no logra hablar. Se apresura a abrazarla mientras su hija Verónica mira con preocupación y se pregunta por qué su madre, que no acostumbra a expresar cariño con gestos físicos, está tan compenetrada en un abrazo.

A pesar de no tener edad suficiente para entender a cabalidad lo que ocurre, Verónica (la menor de cuatro hermanos) sí intuye que algo malo ha comenzado este 11 de septiembre y que las cosas ya no serán como antes. Sus primeras pistas no son las imágenes del bombardeo a La Moneda o el suicidio de Allende, sino que la imagen de su padre regresando de la casa de Bernardo Leighton con los ojos desorbitados, el cuerpo frío y sumergido en una profunda ira. “Esto se viene para largo, ¡no saben lo que se viene!”, grita, mientras recorre la casa. Más tarde, su hija mayor, Cecilia, se acerca con la intención de calmarlo y le plantea que con los militares —quizás— el país tendrá más bienestar, pero a cambio recibe una aterradora respuesta:

—Hija, están matando gente indiscriminadamente, ¡aquí no hay nada que celebrar!

Ya de noche —y luego de haber tomado el poder sin contratiempos—, la Junta Militar entrega en las pantallas de Canal 13 un lacónico mensaje y procede a instalar el estado de sitio en todo el territorio nacional. El último en hablar es el que ordenó el bombardeo a La Moneda: el comandante en jefe de la Fuerza Área, Gustavo Leigh.

—Tenemos la certeza, la seguridad de que la mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo y a extirparlo —sube su tono de voz— ¡hasta las últimas consecuencias!

Una larga amistad en los turbulentos años de la Unidad Popular

María Edy pasa dos noches en la casa de sus amigos y relata en detalle lo que vivió con Jacques. Andrés escucha con calma, aunque sabe que cada minuto que pasa es un minuto más que tendrán los uniformados para encontrarlo. El toque de queda que inició el martes a las seis de la tarde sigue vigente; si van a intentar algo, necesitarán una ventana de tiempo razonable. ¿Podrá resistir Jacques? Andrés implora una respuesta, pero se siente atado de manos. Recuerda con nostalgia la época en que su amigo lo iba a visitar todas las semanas hasta San Bernardo en un viaje que le tomaba dos horas, cuando estuvo enfermo de tuberculosis. Se habían conocido en los años cuarenta cuando él estudiaba Derecho en la Universidad de Chile y su amigo, Agronomía. Juntos hicieron una candidatura de la Falange para la presidencia de la FECh en la que Andrés postuló de presidente y Jacques, de secretario general; no ganaron, pero recibieron un premio de consuelo cuando al preguntar en la facultad de Artes por qué de los treinta votos que les habían prometido solo sacaron cuatro, les contestaron que los alumnos más inteligentes habían votado por ellos. Su amistad siempre se mantuvo, incluso con la escisión de la Democracia Cristiana en 1969 y el nacimiento del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), partido al cual ingresó Jacques y que posteriormente integraría las filas de la Unidad Popular. Lo que vendría después sería duro para él. “Fue muy destructivo y triste para mí ya que el MAPU se forma poco antes del 21 de mayo, fecha en que el Presidente de la República tiene que dar cuenta al país —recordaría el año 2018, al reflexionar sobre la forma en que se desarrollaron los hechos en esos años previos al gobierno de Allende—. Entonces yo era diputado y fui a ver la cuenta de Frei, pero me sentía mal, me sentía incómodo y triste, sentía que había perdido la pertenencia, que ya estaba fuera, que había dejado de ser parte de un lugar donde tenía tantos amigos y que tenía que pensar en nuevas amistades”7.

El ambiente en el Congreso Pleno, ese 21 de mayo, era tenso y existía temor de que más parlamentarios y dirigentes sindicales se fueran al MAPU. Durante el discurso del Presidente, Andrés tuvo la sensación de que, al menos tres veces, Frei Montalva lo miró directamente, mientras entregaba su mensaje político. “Pensé que podía ser una ilusión, una equivocación, porque yo era un simple parlamentario”, recordaría.

Una vez finalizada la sesión del Senado, era costumbre que los diputados y senadores fueran a La Moneda a saludar y expresar su adhesión al mandatario. Pero él decidió restarse. Se fue, inquieto, a caminar por calle Ahumada, para luego sentarse en un café a meditar. Ahí estuvo, absorto, hasta que se dio cuenta de que si había decidido permanecer en la Democracia Cristiana no podía adoptar una actitud infantil; debía ser consecuente y regresar. Volvió a La Moneda —aún pensativo, triste y ausente—, subió hasta el segundo piso y divisó al Presidente, quien al verlo le dirigió una amistosa mirada y se acercó a saludarlo.

—Andrés, tu presencia aquí es lo más importante que me ha pasado en este último tiempo —le dijo mientras lo abrazaba fuertemente—. Para mí es muy importante que hayas venido. Y te voy a decir algo más: cuando yo estaba pronunciando el discurso al país, yo varias veces te miré a ti. Te veía preocupado.

***

Durante la presidencia de Allende, el creciente antagonismo entre la Democracia Cristiana y el oficialismo se acentuó aún más tras el asesinato del democratacristiano y ex ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic, a manos del grupo de ultraizquierda Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP). Este hecho, que sería interpretado como un regalo para quienes perseguían la caída del Presidente8, fue el preámbulo de los días más negros para el futuro de la democracia.

El mismo día del crimen, Andrés se dirigió al Hospital Militar y se encontró de frente con un ministro del gobierno de Allende. Con la emoción del atentado en su corazón, estuvo a punto de decirle una pachotada, pero se detuvo poco antes de hacerlo.

La lucha por la paz —pensaba— debía continuar.

Al día siguiente, hubo una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Andrés sintió la necesidad de hablar directamente, y en un tono más humano, con el ministro del Interior, José Tohá.

—Este asesinato es una triste consecuencia de una campaña previa, tolerada por el gobierno, que ha convertido a seres humanos buenos y pacíficos en personas despreciables —le dijo.

Le pareció percibir cierta comprensión del ministro, pero tristemente ya se habían desatado fuerzas oscuras que, en sus palabras, “conducían al abismo”.

Durante aquellos días, Andrés mantuvo una fluida relación con Jacques, que por entonces era ministro de Agricultura, y aprovechaba cada encuentro para manifestarle su preocupación de que tomaran medidas que atentaran contra la legalidad del país. “Nuestra amistad dura toda la vida —le decía—. Pero si entran por la vía violenta vamos a tener que cortar relaciones”. Jacques respondía haciendo referencia a lo que él llamaba la obsesión del Presidente por atenerse a la legalidad y su irrestricto apego a la institucionalidad democrática, lo que sin embargo se contradecía con los constantes llamados de sectores más radicales de izquierda a agudizar la revolución socialista por medio de acciones violentas.

Andrés, férreo opositor al gobierno de Allende, no lo veía todo en blanco o negro y creía que la Unidad Popular había tenido una oportunidad histórica para movilizar al pueblo por grandes ideales. Pero su rechazo, como le ocurriría a muchos democratacristianos, fue aumentando en la medida en que predominaba la falta de entendimiento y la rivalidad entre ambos bloques, expresada en el repudio de la DC a las masivas ocupaciones ilegales de predios agrícolas y sus posteriores expropiaciones amparadas en resquicios legales, al indulto a extremistas que habían sido procesados por actos terroristas y a la postura radical del Partido Socialista, que no descartaba entre sus estrategias para consolidar el poder la lucha armada. Esas diferencias, entre muchas otras, terminarían siendo irreconciliables y derrumbarían los diálogos entre el centro y la izquierda, como bien lo describiría Camilo Escalona: “La izquierda y el centro divididos, antagonizados por su retórica discursiva y un espeso ideologismo que los llevó a enfrentarse sin ningún tipo de contemplaciones, facilitaron o coadyuvaron a la crisis institucional, condición necesaria para el golpe de Estado”9.

En ese contexto, en septiembre de 1972, Andrés escribió:

Cuando la historia analice estos tiempos juzgará a los gobernantes no tanto por los errores, que son muchos, sino más que nada por la oportunidad perdida. Ha sido el empleo de tácticas políticas totalitarias, la utilización del odio en forma masiva, casi científica, lo que ha exacerbado las pasiones en tal medida que hemos llegado a tener una nación destruida espiritualmente; dividida hasta en la escuela o la familia10.

En paralelo, su amigo Chonchol era removido de su cargo luego de intensos ataques en su contra por su liderazgo en la reforma agraria, plasmado en su polémica frase: “La reforma debe implementarse de forma rápida, drástica y masiva”. Eso le ganó en la prensa el apodo de “Atila”; lo acusaban de no respetar el derecho a la propiedad y de implementar una reforma arbitraria que inevitablemente conduciría al país a la ruina económica. Jacques era, según él mismo ha reconocido, uno de los hombres más odiados del gobierno de Allende. No le quedó alternativa: tuvo que dar un paso al costado y se fue a trabajar al Centro de Estudios de la Realidad Nacional.

Un mes después de las cruciales elecciones parlamentarias de marzo de 1973, que culminaron con el fracaso de la oposición en conseguir los dos tercios que necesitaba en el Senado para aprobar la destitución legal del Presidente (abriendo, de este modo, una enorme interrogante respecto a cómo podrían coexistir fuerzas tan antagónicas e intransigentes11), Andrés escribió un nuevo artículo de prensa en el que mantuvo firme su postura, señalando que el gobierno actuaba sin escrúpulos, injuriando y desprestigiando a todos los que no pensaran como ellos. “No se trata ya de la pasión que hemos puesto los chilenos en nuestras disputas, es algo mucho peor, pues se trata del odio y de la infamia utilizados científicamente, con los mismos métodos deleznables que siempre han utilizado las dictaduras12”, escribió.

Pese a ser muy amigo de varios miembros del oficialismo —entre ellos José Tohá y Carlos Altamirano, a quienes conoció cuando era estudiante en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile—, era escéptico frente a la idea de que el socialismo se iba a construir no en base a la dictadura, sino que, fundamentalmente, por medio de la solidaridad del pueblo. Respecto de lo cual escribió:

¡Bonita idea! Pero, entonces, nos preguntamos: ¿Pueden crearse una gran solidaridad nacional y una mística de esfuerzo colectivo en un país donde una minoría gobernante utiliza todo su poder para sembrar el odio y aplastar a la enorme mayoría del país que no es marxista? Más aún: ¿Puede crearse una mística de esfuerzo en un país donde prolifera una burocracia oficialista que asienta su poder en el odio al que tiene algo y que, sin embargo, salvo las excepciones, no da ningún testimonio personal de sacrificio, y se enriquece, viaja al extranjero, adquiere automóviles y compra casas de veraneo?13.

En los meses previos al 11 de septiembre, marcados por un fallido golpe de Estado liderado por el coronel Roberto Souper y sofocado por el comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats (quien luego, ante la falta de apoyo interno, renunciaría a su cargo, eliminándose el último obstáculo para las fuerzas golpistas), Andrés fue testigo de la profunda polarización que permeaba todos los ámbitos de la vida. Era, en sus palabras, una situación insoportable: el comunismo se había transformado en el símbolo de la maldad, en la Cámara de Diputados nadie se escuchaba, abundaban los atentados y acciones violentas de los grupos de ultraderecha y el país, en suma, estaba que ardía… solo faltaba una chispa. Él responsabilizaba principalmente a la Unidad Popular, a la que acusaba de haber sembrado odio y totalitarismo con el objetivo de conquistar la adhesión del pueblo y, de paso, transformar a Chile “en un ring”14.

El 5 de junio, durante la votación por la acusación constitucional contra el intendente de Valparaíso, Carlos González, Andrés dirigió sus críticas a los periódicos que hacían circular el Partido Socialista y la Izquierda Cristiana, ambas expresiones de la campaña de odio a la que constantemente había aludido en sus intervenciones en el Congreso.

—Ellos se pueden encontrar en cualquier quiosco de Santiago —afirmó—. Uno, dice: hay que aplastar a los enemigos del pueblo, a hoja completa, y el otro expresa: para evitar la guerra civil hay que aplastar a la reacción. Este es un sistema totalitario y dictatorial que no está de acuerdo con la tradición nacional, porque jamás las mayorías pueden aplastar a las minorías, pero menos todavía las minorías pueden aplastar a las mayorías15.

Las tácticas oficialistas le suscitaban animadversión, pero rechazaba, al mismo tiempo, la forma en que el Golpe se palpaba en el Congreso, por medio de conversaciones informales con personeros de derecha y con algunos miembros de la Democracia Cristiana. ¿Es que acaso no había otra forma de encauzar el conflicto? ¿Es que no era evidente que un golpe militar traería trágicas consecuencias para el país? Motivado por la sencillez y claridad de sus principios, decidió escribir un artículo que lo distanciaría de la vía violenta y que marcaría públicamente una postura —orientada a aminorar el odio y la polarización— que se mantendría invariable a lo largo de su vida. El título de la columna habla por sí mismo: Solo con métodos democráticos salvaremos la democracia, publicada en el diario La Tercera de la Hora el 6 de julio de 1973, dos meses antes del Golpe. Ahí se dirigió fundamentalmente a la oposición y sobre todo a aquellos que, cansados de los vejámenes y abusos, comenzaban a pensar en cualquier tipo de soluciones, incluyendo el derrocamiento del gobierno. Ahí marcó un quiebre con la retórica de un sector de la oposición que, más que buscar una salida pacífica y un entendimiento con el gobierno —al cual negaba su legitimidad—, ya estaba resignado a una solución violenta. Ahí, también, marcó una clara distancia con la posición más conservadora e intransigente que predominaba en su partido. Él entendió que no era momento de echarle más leña al fuego, sino de buscar a como diera lugar la forma de preservar la democracia.

Eran días en que primaba la irracionalidad intelectual, plasmada en discursos de ideólogos que torcían el sentido profundo de lo razonable y lo ético para hacer prevalecer la muerte y la barbarie, logrando influir incluso en las mentes más lúcidas. No era poco común, por ejemplo, escuchar a personas de derecha decir que “alguien tenía que hacer el trabajo sucio” o sentir el atronador grito de la bancada del Partido Nacional que al unísono clamaba “Yakarta, Yakarta, Yakarta”, haciendo alusión a cientos de miles de comunistas muertos durante un golpe militar de derecha en Indonesia.