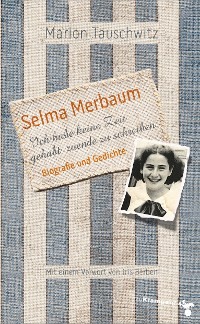

Buch lesen: "Selma Merbaum - Ich habe keine Zeit gehabt zuende zu schreiben"

Etwas ist schiefgelaufen, versuchen Sie es später noch einmal

€20,99

Genres und Tags

Altersbeschränkung:

0+Veröffentlichungsdatum auf Litres:

23 Dezember 2023Umfang:

353 S. 40 IllustrationenISBN:

9783866743649Verleger:

Rechteinhaber:

Автор