Buch lesen: "Behindert? - Was soll’s!"

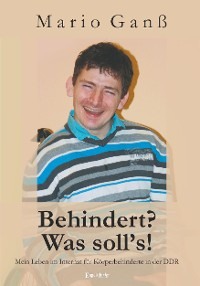

Mario Ganß

BEHINDERT? WAS SOLL’S!

Mein Leben im Internat für Körperbehinderte in der DDR

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2015

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Die realen Namen wurden im Buch geändert.

Zweite überarbeitete Auflage

Copyright (2015) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Lieber Kai!

In den 3 1/2 Jahren, in denen ich mit dir zusammenarbeitete, warst du nicht nur mein Lektor. Bei der Suche nach einem geeigneten Verlag und nach Sponsoren hast du mir stets geholfen und mir so den Rücken für das Schreiben freigehalten!

Wir plauderten aber auch öfters über ganz persönliche Dinge. Du hast mir oft rechtliche Sachverhalte erklärt, auf die wir Behinderten Anspruch haben, von denen ich noch nichts wusste. Letztendlich hast du mich bestärkt, den Weg zu einer persönlichen Assistenz zu gehen. Danke!

Kai, du bist mir ein guter Freund geworden! Leider kannst du nicht mehr das fertige Buch in deinen Händen halten. Du bist viel zu früh von uns gegangen. Dennoch wirst du immer ein Teil meines Buches und demzufolge meines Lebens bleiben.

Im stillen Gedenken

Mario

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Meine körperliche Behinderung annehmen

Die Zeit bei Oma

Oehrenfeld

Vorbereitung auf die Schule

Eine Entscheidung stand an

Urlaub auf dem Campingplatz

Der langersehnte Tag

Der Schulalltag begann

Die Kunst des richtigen Sitzens

Der Pioniergeburtstag

Mein erstes Zeugnis

Schreibversuche

Das richtige Schreibwerkzeug

Nicht für alles ist eine Pille gut

Auch ein guter Schüler muss nachsitzen

Alltag in der Schule und in der Freizeit

Endlich echte Schreiber(le)gebnisse

Die erneute Suche nach einem geeigneten Hilfsmittel

Für die ganze Republik geschrieben

Keine Stubenhocker

Zwei Dreckspatzen im Garten

Hautnah in der Natur

Das verpasste Osterfeuer

Mein neues Zuhause

Der ungewohnte Schulalltag

Jedes Haus hat seinen Namen

Schul- und Heimalltag

Ein weiteres Handicap

Neuerungen

Schule auf Sparflamme

Viele neue Fächer

Ein kleines bisschen Spaß

Schicksalstag in der Familie

Freizeit oder nachdrückliche Erziehung?

Die Medien

Eine verrückte Idee

Was normalerweise nicht sein durfte

Abenteuer auf vier Rädern

Schmetterlinge

Endspurt

Abschied

Meine körperliche Behinderung annehmen

Im November 1967 wurde ich in Roßlau (Elbe) geboren. Wir wohnten in Zerbst (Sachsen-Anhalt). Während meiner Geburt gab es Komplikationen. Da aber die Ärzte im Zerbster Krankenhaus leider den Ernst der Lage nicht erkannten, wurde meine Mutter mit dem Krankenwagen und bei Glatteis ins 15 Kilometer entfernte Roßlauer Krankenhaus gebracht. Durch diese Prozedur verging wertvolle Zeit. In Roßlau führte man dann endlich den für meine Mutter und mich so lebensnotwendigen Kaiserschnitt durch. Durch diesen Eingriff wurde ich zwar gerettet, jedoch erlitt ich bei der Geburt einen erheblichen Sauerstoffmangel. Das ist auch der Grund für meine spastische Lähmung. Diese körperliche Beeinträchtigung äußert sich darin, dass ich krampfhafte Bewegungseinschränkungen der Arme und Beine habe. Meine Sprachfähigkeit ist dadurch ebenfalls gestört und meine Aussprache oft sehr undeutlich. Falls man mich jedoch nicht richtig versteht, muss ich das Gesagte eben noch einmal wiederholen. Geistig bin ich jedoch zweifelsohne voll auf der Höhe!

Über meine körperliche Behinderung denke ich nur selten so richtig nach. Ich brauche sie auch nicht anzunehmen und zu akzeptieren wie andere Menschen, die, eventuell durch einen Unfall, plötzlich zu ihrer Behinderung »gekommen« sind. Für mich gehört sie zu mir wie meine Hände und Füße, denn ich bin schließlich damit aufgewachsen. Wenn ich heute im Rollstuhl sitze und mich von einem Ort zum anderen bewege, sage ich trotzdem umgangssprachlich: »Ich gehe da und da hin.« Und das ist schon so okay.

Obwohl meine Mutter eine schwere Geburt hinter sich hatte, bei der es nun einmal offensichtlich Komplikationen gab, meinten die Ärzte, ich sei ein vollkommen gesundes Kind.

Nach ein paar Monaten merkten meine Eltern und meine Oma schnell, dass ich mich nicht richtig entwickelte. Unter anderem konnte ich meinen Kopf nicht gerade halten, er hing immer zur Seite. Die Antwort der Ärzte war lapidar: »Das ist ein Schiefhals, das gibt sich wieder.« So überließen die Ärzte mich und meinen Eltern einfach dem Schicksal. Nur durch Eigeninitiative meiner Eltern konnte ich mich meinem Alter entsprechend entwickeln!

Die Zeit bei Oma

Wegen meines Handicaps weigerte sich jeder Kindergarten mich aufzunehmen. Zu groß waren in der damaligen Zeit die Berührungsängste. Die meisten Erzieherinnen meinten: »Wenn ich so ein Kind anfasse, dann tue ich ihm weh.«

Da meine Mutter wieder arbeiten gehen wollte, verbrachte ich ab dem ersten Lebensjahr tagsüber die Arbeitswoche bei meinen Großeltern. Meine Oma unterbrach meinetwegen ihre Tätigkeit und kümmerte sich die Woche über rührend um mich.

Meine Oma war sehr um meine körperliche Entwicklung bedacht. Bis zum dritten Lebensjahr konnte ich keine feste Nahrung zu mir nehmen. Mein Saugreflex war so stark ausgeprägt, dass ich jegliches Essen mit der Zunge wieder aus meinem Mund presste. Ich konnte nur aus der Flasche durch einen Nuckel Nahrung zu mir nehmen. So hieß es für meine Eltern und Großeltern entweder zähflüssiges Essen wie Brei für mich herzustellen oder Speisen extra zu pürieren. In den Nuckel wurde daher ein ziemlich großes Loch geschnitten, damit die breiige Nahrung hindurch passen konnte.

Doch meine Oma zeigte hier sehr viel Geduld. Immer und immer wieder versuchte sie, mich mit einem Löffel zu füttern. Als mich meine Mutter eines Tages abholte, sagte Oma: »Heute hat er grüne Bohnensuppe gegessen.« Bis heute weiß ich nicht, warum es ausgerechnet grüne Bohnensuppe war, die ich als erste feste Nahrung zu mir nahm. Heutzutage mag ich diese nämlich überhaupt nicht!

Die ganzen Jahre – bis zur Vorschule – konnte ich nicht allein auf einem Stuhl sitzen. Das Sitzen an sich schien gar nicht einmal das eigentliche Problem zu sein. Scheinbar hatte ich nur Angst herunter zu fallen. So wandte Oma einen raffinierten Trick an. Sie setzte mich auf einen Stuhl und schob mich an den Tisch. So gaben mir die Tischkante und die Rückenlehne zunächst einen sicheren Halt. Um mir nun die Sicherheit zu geben, auch seitlich nicht herunterfallen zu können, stellte sie je einen Stuhl links und rechts, mit der Lehne zu mir gewandt, an meine Seite. Ich war somit in der Lage, vorläufig allein auf einem Stuhl sitzen zu können.

Ein besonderes Augenmerk richtete Oma stets auf die Feinmotorik meiner Hände und Finger. Um mich zu motivieren, erfand sie dabei lustige Spielchen, die es so nirgends gab. Gut, wir spielten auch mal mit Autos oder ähnlichem Spielzeug, welches uns damals zur Verfügung stand. Das machte zwar auch Spaß, doch Omas Ideen waren viel interessanter und kreativer.

Meine Großeltern besaßen ein großes Haus. Die Treppe muss für mich irgendwie sehr anziehend gewesen sein. Von hier oben nach unten zu sehen und meinem Opa zuzurufen, war für mich faszinierend. Oma merkte außerdem, dass es mir Spaß machte, kleine Gegenstände wie etwa Bohnen oder Erbsen aus einer Schüssel zu greifen und sie einfach wegzuwerfen. Das war eine perfekte Übung für meine Finger! Diese beiden Vorlieben kombinierte sie einfach. Sie oder Opa trugen mich die Treppe eine Etage hinauf. Oma brachte eine Schüssel mit besagten Gegenständen hinterher. Dann setzte sie mich an das Treppengeländer und steckte meine Beine zwischen die Gitterstäbe, sodass sie herunter hingen. Vorsorglich zog sie mir meine Schuhe aus, damit diese niemand auf den Kopf bekam. Sie setzte sich hinter mich. So hatte ich einen sicheren Halt. Dann ging das Spiel los. Oma reichte mir eine Bohne nach der anderen. Diese griff ich mit meinen teilweise verkrampften Händen. Oft gelang mir das nicht gleich beim ersten Mal. Doch meine Oma zeigte unendliche Geduld und gab mir die Bohnen immer wieder in die Hände. Hatte ich sie dann fest umschlossen, warf ich sie durch das Geländer nach unten. Es lässt sich kaum beschreiben, welche Freude mir dieses Spiel bereitete. Wenn die Schüssel leer war, durfte Opa alles Heruntergefallene aufsuchen und es uns wieder nach oben bringen, damit das Spielchen von vorn anfangen konnte.

Die schöne Zeit bei meinen Großeltern wurde durch einen zweijährigen und meiner Einschätzung nach ziemlich sinnlosen Aufenthalt im Krankenhaus unterbrochen. Mit zwei Jahren wurde ich in die »Pfeiffersche Stiftung« in Magdeburg eingewiesen. Zu diesem Zeitpunkt hatten meine Eltern immer noch keine konkrete Diagnose beziehungsweise Prognose von den Ärzten erhalten. Dass ich eine körperliche Behinderung habe, war ihnen mittlerweile selbst klar geworden. Aber ob diese jemals heilbar sein würde, sagte ihnen niemand.

In der orthopädischen Abteilung sollte versucht werden, mich mit gezielten gymnastischen Übungen zu »heilen«. Doch meinen Eltern wurde niemals plausibel erklärt, was eigentlich mit diesem Turnen bezweckt werden sollte. Eine bessere Beweglichkeit meiner Gliedmaßen zu ermöglichen, so weit war die Maßnahme noch einzusehen. Aber hätte eine ambulante Behandlung nicht auch ausgereicht?

Während die eigentlichen Therapien wie Gymnastik und Schwimmen noch erträglich waren, ließ die sonstige Betreuung allerdings sehr zu wünschen übrig. An die 16 Kinder lagen in einem Zimmer (eigentlich war dies schon ein Schlafsaal). Ich erinnere mich noch, dass morgens und abends immer gebetet wurde, da es sich um ein kirchliches Krankenhaus handelte. Dies ließ sich ja noch ertragen, denn zum einen verstand ich noch nicht den Sinn dieses Rituals, zum anderen tat mir dabei auch niemand weh. Das einprägsamste Erlebnis dort war die allabendliche Spritze. Diese bekam fast jeder. Wozu sie nützlich war, wusste jedoch niemand von uns. Als Reaktion darauf schrieen wir fast schon solidarisch im Chor!

Zum großen Entsetzen meiner Eltern und Großeltern stellte sich heraus, dass im Krankenhaus niemals auf die körperliche Hygiene geachtet wurde. Bis zu meiner Einweisung war ich sauber, das hieß, ich brauchte keine Windeln mehr. Dies änderte sich nun schlagartig. Am Morgen wurde mir eine Windel umgelegt und diese erst abends wieder erneuert.

Wir Kinder durften nur zweimal in der Woche Besuch empfangen, mittwochs und sonntags, und das zu festgelegten Zeiten. Wenn dann meine Angehörigen in unser Zimmer kamen, fing ich schon an zu schreien. Ein Blick meiner Eltern bzw. Großeltern unter meine Bettdecke bestätigte ihren Verdacht. Ich hatte wieder einmal die Hosen voll. Es war ein äußerst unangenehmes Gefühl, aus dem sie mich bei jedem Besuch erst einmal befreien mussten.

Zu dieser Zeit studierte mein Vater in Karl-Marx-Stadt (dem heutigen Chemnitz) Maschinenbau. Als zukünftiger Ingenieur sollte er dann auch Schüler unterrichten dürfen. In einem Studienfach (Soziologie) wurde unter anderem über verschiedene Arten von Behinderungen gesprochen. So erfuhr mein Vater erstmals auch etwas über Spastiker und dass diese Krankheit nicht heilbar sei. Mit dieser tiefgreifenden Erkenntnis fuhr er sofort an seinem freien Wochenende ins Krankenhaus und nahm mich ohne jeglichen Kommentar mit nach Hause.

Wann immer es die Zeit zuließ, unternahmen meine Eltern und Großeltern mit mir sehr viel, zum Beispiel Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung.

In der Wohnung, aber auch größtenteils im Garten, bewegte ich mich meistens krabbelnd auf allen Vieren vorwärts. Einige Schritte konnte ich jedoch auch mit Unterstützung gehen. Das hieß bei mir immer »battern«. Woher dieser Ausdruck kommt und wer ihn erfunden hat, kann ich nicht sagen. Wenn ich andeutete: »Mal battern«, wusste schon jeder was ich wollte. Dann griff mich derjenige, der gerade in meiner Nähe war, von hinten unter die Arme und stellte mich auf meine Beine. Ich konnte mich dann mit meinem Rücken an den Körper desjenigen, der mir gerade half, anlehnen. Zwar hing ich oft größtenteils in dessen Armen, aber ich bewegte meine Beine doch irgendwie vorwärts. Mit der Zeit achteten meine Eltern und Großeltern immer häufiger darauf, dass ich nicht nur so da hing, sondern meine Füße richtigen Bodenkontakt hatten. Auch wurde zunehmend Wert darauf gelegt, dass mein Oberkörper etwas nach vorn geneigt war und ich mich nicht nach hinten stemmte. Ich sollte lernen, mit einem möglichst aufrechten Gang zu gehen.

Außer Haus schob mich meine Familie in einem Kindersportwagen. Dieser war etwas größer als ein herkömmlicher Kinderwagen, passte aber dennoch zusammengeklappt in unseren Pkw.

Das Bild, welches meine Mutti mit mir und meinem vier Jahre jüngeren Bruder Andreas beim Ausfahren mit dem Sportwagen abgab, schien schon ziemlich witzig zu sein. Es war ein Glück und Zufall in einem, dass Andreas schon mit neun Monaten anfing zu laufen. Sonst wäre es für meine Mutti allein fast nicht möglich gewesen, mit uns irgendwo hin zu gehen. Die Blicke der anderen Passanten waren uns dabei gewiss. Da saß ich schon ziemlich großer Junge in einem Wagen und der kleine Knirps musste nebenher laufen.

Ging meine Mutti einmal kurz in ein Geschäft, ließ sie mich und Andreas draußen stehen. Auffahrten für Kinderwagen oder gar Rollstühle gab es nur sehr selten.

Kaum war meine Mutti im Geschäft verschwunden, kamen oft größere Kinder und lachten mich und meinen Bruder aus. Dies empfand ich als sehr unangenehm. Da ich spürte, dass mich die Kinder wegen meiner Sprachbehinderung sowieso nicht verstehen und so noch mehr lachen würden, traute ich mich nicht, sie anzusprechen. Andreas war noch zu klein, um die richtigen Worte zu finden. Es kam auch manchmal vor, dass Kinder ihre Eltern fragten, was mit mir los sei. Die Antwort war meist: »Der ist krank.«

Mit der Zeit passte ich nicht mehr in den Sportwagen. Deshalb bekam ich von der zu DDR-Zeiten existierenden Sozialversicherungskasse (SVK) dann meinen ersten »echten« Rollstuhl. Durch diesen Rollstuhl sollten unter anderem die Blicke der Kinder, aber auch anderer Leute, gemildert werden. Es machte natürlich ein »besseres« Bild, einen etwas größeren Jungen in einem Rollstuhl, als in einem Kinderwagen zu sehen.

Leider war dieser Rollstuhl für uns fast unbrauchbar. Die Mitarbeiter der SVK mussten ihn aus irgendeinem Lager ausgegraben haben. Wahrscheinlich stammte er noch aus Vorkriegszeiten und war irgendwie ein echtes Geschoss und somit extrem klobig und unhandlich! Der Rollstuhl hatte eine längliche Sitzfläche. Für die Füße gab es einen abklappbaren Fußkasten, welcher den Rollstuhl aber noch länger machte. Vorne hatte er zwei starre Räder und hinten zwei zum Lenken. Eine extrem lange Schiebestange verlängerte den Rollstuhl nochmals. Kein Teil konnte man zügig abmontieren. Schnellsteckverbindungen, wie man sie heute von modernen Rollis kennt, wurden früher nicht verwendet.

So war es verständlich, dass wir diesen Rollstuhl kaum benutzten. Zum einen passte er kaum in ein Auto, zum anderen ließ er sich nur unter großer Mühe schieben. Die Bordsteinkanten konnte man den Rollstuhl nur rückwärts hochziehen, da sich die starren Räder vorne befanden. So fuhren mich meine Eltern und Großeltern notgedrungen weiterhin mit dem Sportwagen durch die Gegend.

Die Tage, Wochen und schließlich auch die Jahre, die ich größtenteils tagsüber bei meiner Oma verlebte, vergingen wie im Flug, zumal ich gerne bei ihr war.

Natürlich machten sich meine Eltern und Großeltern während dieser Zeit immer wieder große Gedanken, ob und in welche Schule ich gehen könnte.

Mit mir wurde sehr viel geübt und – so gut es Eltern bzw. Großeltern können – mir fast alles beigebracht, was ein Kind mit vier bis fünf Jahren wissen sollte. Ich konnte zählen und kannte alle Farben. Die Geschichten aus dem Struwwelpeter sagte ich auswendig vor. Ich war geistig, entsprechend meinem Alter völlig normal entwickelt. Dennoch war meiner Familie klar, dass sie mir niemals einen Lehrer ersetzen können. Ich musste also irgendwie zur Schule gehen.

Meine Eltern gingen mit mir zur Vorschuluntersuchung. Frau Dr. Reichelt, eine Allgemeinärztin, war dafür zuständig, Vorschulkinder auf ihre Schultauglichkeit zu testen. Die Frau machte allerdings den Eindruck, als hätte sie noch nie etwas mit körperlich behinderten Kindern zu tun gehabt. Als Frau Dr. Reichelt mich sah, meinte sie daher nur: »Wenn sie dem Kind das unbedingt antun wollen …« und schickte meine Eltern und mich wieder nach Hause.

Was in den darauffolgenden Wochen wirklich geschah, ist heute für mich leider nicht mehr nachvollziehbar. Eines Tages erreichte uns ein Brief von einer Schule für Körperbehinderte in Oehrenfeld. Ich sollte dorthin kommen und man wollte erst einmal für vier Wochen testen, ob ich überhaupt schultauglich sei. Mit dieser Aufforderung konnte zunächst niemand von uns etwas anfangen. Vermutlich muss sich Frau Dr. Reichelt doch ein Herz gefasst und sich mit dieser Sonderschule in Verbindung gesetzt haben. So sollte ich vielleicht doch eine Chance bekommen, eine Schule besuchen zu dürfen.

Meine Eltern machten sich kundig, wo Oehrenfeld überhaupt liegt und was das genau für eine Einrichtung war. Ein Blick auf die Landkarte blieb erfolglos. Wir fragten uns: »Gibt es diesen Ort eigentlich?« Aber wenn es so in dem Brief stand, musste es ihn ja geben.

Die Spur führte in den Harz. Nahe Wernigerode liegt der Ort Darlingerode und Oehrenfeld ist davon ein Ortsteil. So richtig vorstellen, wo es wirklich liegt, konnte sich dennoch niemand. Zwei Dinge standen allerdings fest: Es musste irgendwo im Harz und ziemlich nah an der damaligen innerdeutschen Grenze liegen.

Zu dieser Schule gehörte ein Internat. Es war gut, dass ich dieses Wort noch nicht kannte und mir meine Eltern immer nur von den schönen Seiten eines Internats erzählten. Aus heutiger Sicht denke ich, dass ich mich strikt geweigert hätte dorthin zu fahren, wenn ich gewusst hätte, was eigentlich auf mich zukam bzw. mich erwartete. Ein Leben in einem Internat bedeutet, getrennt von lieben Menschen zu sein. Dies ist bei Weitem keine leichte Entscheidung für Eltern, zumal sie abwägen müssen, was das Beste für ihr Kind ist. Meinen Eltern, aber auch meinen Großeltern, wurde es mulmig bei dem Gedanken, mich bald in diese Einrichtung abgeben zu müssen. Doch war dies die einzige Chance, mich eine Schule besuchen zu lassen!

Oehrenfeld liegt zirka 130 Kilometer von Zerbst entfernt; viel zu weit, um jeden Tag mit dem Auto zu fahren. Es führte daher kein Weg daran vorbei: Wenn ich zur Schule gehen wollte – und sollte – musste ich in dieses Internat!

Oehrenfeld

Am 3. September 1973, ein Montag, war es so weit. Ein neuer Lebensabschnitt sollte für mich, aber auch für meine Eltern beginnen. Dieser Tag muss so prägend für mich gewesen sein, dass ich mich bis heute nahezu an jede Kleinigkeit erinnere.

Da noch immer niemand genau wusste, wo Oehrenfeld genau liegt, wurden meine Mutti und ich in aller Frühe von einem Krankentransport abgeholt. Diese Fahrt war eine unvergessliche Tortur für mich, denn ich musste nahezu während der ganzen Strecke hinten auf der schmalen Pritsche liegen. Zudem roch es sehr stark nach Desinfektionsmittel. Meine Mutti saß die ganze Zeit neben mir. Wegen der Milchverglasung konnte auch sie kaum nach draußen schauen. Bei Halberstadt nahm sie mich auf den Arm, damit ich eine bessere Sicht auf die nun zum Vorschein kommenden Berge hatte. Es zeigten sich schon erste Anzeichen der einsetzenden Laubfärbung. Frau Dr. Reichelt, die Ärztin, die mich vor wenigen Wochen noch nicht einmal einschulen wollte, fuhr mit. Sie saß vorn. Als sie sah, dass meine Mutti mich hochnahm, sagte sie streng: »Aber gleich wieder hinlegen.«

Es war eine Irrfahrt ohne Gleichen. Wenn man nicht richtig sieht bzw. hört, wohin man hinfährt und was da vorne gesprochen wird, ist das doppelt so aufregend. Ja, ich freute mich zu diesem Zeitpunkt immer noch auf das Internat, denn ich ahnte noch nicht, was da auf mich zukommen sollte.

Nach und nach nahm die Zahl der Bäume merkwürdigerweise stark zu. Der Weg wurde unebener und steiniger. Der Fahrer meinte: »Hier können wir nicht richtig sein«, und schon standen wir mit unserem Krankenwagen mitten in einem dunklen Wald. Dies war mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Es dauerte auch nicht lange und ein Soldat mit einem Gewehr kam uns entgegen. Wir mussten irgendwie bis hinter Ilsenburg gefahren sein. Hier begann das Sperrgebiet der damaligen Grenze. Der Wachposten wirkte jedoch recht nett. Er musste den Weg nach Oehrenfeld gekannt haben. Sicherlich waren wir nicht die Ersten, die sich hier verirrt hatten.

Nach etwa einer weiteren Viertelstunde fanden wir Oehrenfeld und das Internat. Ich dachte: »Nun ist es so weit, jetzt kommst du in dieses Internat.« Aus dem Krankenwagen konnte ich nicht wirklich viel erkennen. Ich sah nur einige gelblich gestrichene Baracken und eine Villa, die in Fachwerkbauweise errichtet war. Umgrenzt wurde das Ganze von einem braun-grauen Zaun.

Frau Dr. Reichelt stieg aus und ging zielstrebig in die Villa. In dieser muss sie wohl Leute angetroffen haben, die ihr Auskunft gaben. Als sie zurückkam, winkte sie. Wir sollten weiterfahren. Es gab ein zweites Haus, nicht weit vom ersten entfernt, welches wir auch nach kurzer Zeit fanden.

Es handelte sich um eine weitere schöne, alte Villa. Zu dieser führte ein steiniger Schotterweg, welcher sich kurz vor dem Haus gabelte. Direkt davor stand ein riesiger Ahornbaum.

Der Krankenwagen hielt und wir stiegen aus. Meine Mutti trug mich etwa fünf Stufen hoch und hinein in einen Flachbau, der links die Villa erweiterte. Wir schienen den Eingang für Besucher erwischt zu haben. Erst später stellten wir fest, dass es noch einen ebenerdigen Eingang für die Kinder und die Rollstühle gab, der sich an der rechten Seite der Villa befand. Dies war jedoch für uns in diesem Moment nur nebensächlich.

Zunächst betraten wir einen länglichen Flur, der durch eine Fensterfront recht hell wirkte und nach frisch gestrichenem Holz roch. Niemand war zu sehen. Wir gingen den Flur entlang und kamen in die an den Flachbau angrenzende Villa. Es muss so eine Art Vorraum gewesen sein. Dieser erschien sehr dunkel, da er fast zentral im Haus lag und in ihn kaum Licht fiel. Ein Geruch von alten Mauern und Holz von den Treppen verbreitete sich. Hier trafen wir eine Frau, die zum Personal gehören musste. Sie sprach uns an und führte uns gleich in einen großen Raum, der sehr riesig erschien. In dessen Mitte stand ein deckenstützender Pfeiler. Dieser war im Gegensatz zum Flur regelrecht lichtdurchflutet. Wir standen im Gruppenraum der Vorschule.

Dort saßen, für mich ungewöhnlich, viele Kinder an einem großen langen Tisch sowie auf dem Fußboden. Sie spielten. Zwei Frauen, die Erzieherinnen Fräulein Fischer und Fräulein Kleinert, unterhielten sich gerade an einem weiteren Tisch. Beide waren noch recht jung. Sie konnten noch nicht lange in diesem Beruf tätig gewesen sein. Fräulein Fischer trug lange schwarze Haare und wirkte lang gewachsen und zierlich. Fräulein Kleinert hingegen hatte kurze, helle Haare und erschien etwas kleiner und pummeliger.

Als sie meine Mutti mit mir auf dem Arm sahen, standen sie sofort auf und nahmen uns freundlich in Empfang. Meine Mutti war froh, mich endlich einmal absetzen zu können, denn ich wurde ihr auf dem Arm doch mit der Zeit ziemlich schwer. Ich sollte mich nun zu den anderen Kindern an den Tisch setzen. Auf einen Stuhl! »Aber hier sind ja gar keine seitlich stehenden Stühle, so wie bei Oma!«, dachte ich. Ich bekam Angst! Diese spürte Fräulein Kleinert anscheinend und sagte einfühlsam zu meiner Mutti: »Dann setzen wir ihn hier mit auf die Matte.« Dort konnte ich wie gewohnt sitzen und war erst einmal zufrieden. Neben mir saß ein Junge, Ingo. Ich empfand ihn als einen Riesen. Er war bestimmt einen ganzen Kopf größer als ich.

Meine Mutti nahm an dem Tisch der beiden jungen Erzieherinnen Platz. Sie sprachen sicherlich über einige organisatorische Dinge. Dies interessierte mich wenig. Zunächst! Ich spielte mit Ingo. Er hatte einen schönen großen Bagger, der mich mehr interessierte. Obwohl Ingo so riesig war, freundete ich mich mit ihm gleich an.

Auf einmal schaute ich zu Mutti. Doch an dem Tisch saß sie nicht mehr! Aufgeregt und völlig aufgelöst sah ich mich im Raum um. Mutti war weg! Einfach nicht mehr da! Und richtig. Auf Anraten von Fräulein Fischer und Fräulein Kleinert schlich sich meine Mutti in einem Augenblick, in dem ich abgelenkt spielte, aus dem Raum.

Noch nie zuvor gesehene, dicke Tränen schossen mir ins Gesicht. Ich fing nicht an leise zu weinen, sondern brüllte aus voller Kehle drauf los. Nun wusste ich, was es hieß, in einem Internat zu sein. Getrennt von den Lieben zu Hause und von der gewohnten Umgebung. Ich schrie fast das ganze Haus zusammen. Irgendwie schafften es die beiden Erzieherinnen mich zu beruhigen. Fräulein Kleinert nahm mich mit Bedacht auf ihren Arm, setzte mich an den großen Tisch und blieb neben mir sitzen. So milderte sie meine Angst, vom Stuhl zu fallen. Es gab Mittagessen, Grießbrei mit Kirschen. Liebevoll fütterte sie mich.

Nun war ich in Oehrenfeld, einer Schule für körperbehinderte Kinder und Jugendliche, der ein Internat angehörte. Eigentlich stimmt dieser Sachverhalt nicht ganz. Es verhielt sich tatsächlich andersrum. Die »Heilstätte für konservative Orthopädie«, so die damalige korrekte Bezeichnung, war eine Einrichtung des Gesundheitswesens – also ein Internat mit angeschlossener zehnklassiger Oberschule, die den Jugendlichen einen allgemein anerkannten Schulabschluss ermöglichte. Zwar gab es einen schulischen Direktor, Herrn Rudi Mertens, doch der Arzt, Herr Medizinalrat Dr. Werner Friedrich war Leiter dieser Einrichtung.

Die Einrichtung in Oehrenfeld existierte schon seit 1924. Sie diente zunächst hilfsbedürftigen Kindern als Erholungsstätte. Der Arzt Dr. Helmut Eckhardt (Name nicht geändert) gründete hieraus 1955 diese Heilstätte des Gesundheitswesens mit besagter Schule.

Die gesamte Einrichtung unterteilte sich in zwei Komplexe, einen größeren, genannt »Heim I« und einen kleineren, dem »Heim II«. Beide lagen etwa 500 Meter auseinander.

Im größeren Komplex waren die Kinder und Jugendlichen der Klassen 3 bis 10 untergebracht. Diesen Komplex sollte ich erst einige Jahre später kennen lernen.

Das »Heim II« bestand aus der schon erwähnten alten Villa und dahinter einem schönen großen Garten mit einem Spielplatz.

Etwa zehn Meter rechts seitlich und parallel zur Villa stand ein ziemlich großer Backsteinbau mit einem hohen Schornstein. Die beiden Gebäude schlossen so den Hof ein. Neben zahlreichen Kammern zum Aufbewahren von Gartengeräten und -möbeln befand sich in diesem Steinbau auch der Heizungskeller. Von hier aus wurde die gesamte Villa geheizt. Quer über den Hof ging in gewisser Höhe ein dickes, eingepacktes Rohr, wahrscheinlich der Vorlauf für die Heizung. Direkt darunter auf dem Boden sah man einen abgedeckten Schacht. In ihm verlief entsprechend das Rohr für den Rücklauf der Heizung.

Den Backsteinbau und die Villa verbanden im hinteren Drittel des Hofes ein Schleppdach und eine auf der Rückseite der zwei Gebäude verbindende Bretterwand. Durch diese Wand führte eine kleine Tür in den Garten. Den größten Teil des so überdachten Hofes nahm das Lager für die benötigte Kohle in Anspruch.

Ach ja, an dem sogenannten Heizhaus befand sich noch ein winziger Seitenanbau, der dem Personal Platz für ihre Toilette bot. Es muss im Winter auf diesem Örtchen bestimmt lausig kalt gewesen sein, wenn jemand dort hinüber ging.

Das gesamte Grundstück umgab ein dunkelbraun gestrichener Zaun. Auf der Länge zwischen den beiden Gebäuden war er höher und die Bretter so eng, dass man kaum hindurch sehen konnte. Hinter dem niedrigen Zaun sah man schön angelegte Blumenrabatten.

Die Villa hatte ein Erdgeschoss, eine obere Etage sowie einen ausgebauten Dachboden. Das Erdgeschoss war seitlich noch um den schon erwähnten Flachbau erweitert worden. Auf der gesamten unteren Ebene fand man den Raum für die Vorschule, welcher auch der größte war. Außerdem befanden sich hier einige Schlafräume, der Waschraum, ein bis zwei Klassenzimmer sowie der Gymnastikraum. In einer kleinen Küche bereitete man die Mahlzeiten zu. Das Mittagessen wurde jedoch jeden Tag aus der großen Küche gebracht, die sich im »Heim I« befand.

Die obere Etage des »Heims II« beherbergte zwei weitere Klassenräume, einen kleinen Aufenthaltsraum für das Personal sowie weitere Schlafräume. Zu diesen Räumlichkeiten führten zwei Treppen. Einige Kinder, die unten ihren Klassenraum hatten, schliefen teilweise hier oben. Diejenigen, die nicht allein die Treppen hinauf kamen, wurden hoch getragen. Einen Fahrstuhl gab es nicht.