Buch lesen: "Im Zwielicht der Vergangenheit"

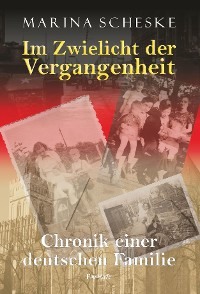

Marina Scheske

IM ZWIELICHT DER VERGANGENHEIT

Chronik einer deutschen Familie

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2016

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im

Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Personen und Handlungen sind frei erfunden.

Jede Ähnlichkeit mit existierenden Personen

wäre rein zufällig.

Copyright (2016) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

1. Kapitel: Annemarie

2. Kapitel: Ramona

3. Kapitel: Henry

Epilog

1. Kapitel

ANNEMARIE

Angermünde, am 1. Mai 1962

Jeder Tag hat seine eigene Farbe. Der Tag, an dem Ramona Poltzin geboren wurde, leuchtete maigrün und rot. Es war der Tag der Arbeit. Überall im Land zwischen Oder und Elbe blähte sich das rote Fahnentuch im frischen Frühlingswind und so ergab sich ein hübscher Kontrast zum lieblichen Maiengrün, das nun endlich nach einem langen eisigen Winter aufgeschossen war.

Annemarie schaute auf ihr Kind und schmerzlich fühlte sie, dieses Kind war alles, was ihr von Henry blieb. Sie suchte im Gesicht des Neugeborenen die Spuren einer Liebe, die sich längst in Bitterkeit verwandelt hatte und ihr Blick verlor sich im Blau der Kinderaugen, als wäre es das Himmelsblau jenes Tages, an dem sie Henry zum Bahnhof begleitete.

Es war ein heißer Tag gewesen, dieser Augusttag im Jahre 1961, ein Tag, der schon ahnen ließ, was kommen würde. Gewitterschwüle Wolken zogen über das Land. Unheildrohend flackerte dunkles Licht am Horizont hinter den Feldern, die sich scheinbar endlos ausdehnten. Gerade hatte man den letzten Bauern des kleinen Dorfes Heinrichshagen in die LPG gepresst. Was für kurze Zeit in Neubauernhand gegeben worden war, es wurde nun wieder zusammengelegt zu einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, dessen Vorsitzender Roggen nicht von Weizen unterscheiden konnte.

Annemarie kümmerte weder der Roggen noch der Weizen, als sie mit Henry am einzigen Gleis der Bahnstation stand.

„Du riechst nach Sehnsucht“, sagte er, als er sie in den Arm nahm, „ich bin noch gar nicht weg und habe schon Sehnsucht nach dir.“

Sie aber dachte, das kann nicht wahr sein, sicher träume ich nur. Wie kann er mich verlassen, wo doch alles erst angefangen hat.

„Willst du es dir nicht doch noch überlegen“, flüsterte sie.

Sie konnte nur noch flüstern und sie dachte, das kommt von der trockenen Luft, die schnürt mir die Kehle zu. Seit heute Nacht fahren die Mähdrescher, die Ernte hat begonnen.

Der Mittagszug fuhr ein und sein einziger Fahrgast stieg aus. Es war die alte Frau Schultz vom Vorwerk. Sie trug einen Korb, in dem ihr hässlicher und äußerst giftiger Spitz saß.

Und während Annemarie nun in der Klinik ihr Neugeborenes betrachtet und Henrys Bild sucht in diesem kleinen, zwergenhaft anmutenden Gesichtchen, da weiß sie, dass Frau Schultzens Bild in Zukunft immer dann aus den Tiefen ihres Gedächtnisses auftauchen wird, wenn ihre Gedanken bei dieser Abschiedsszene weilen.

„Wir haben doch alles besprochen, meine Süße. Du kommst nach, sobald das mit deiner Oma vorbei ist.“

So sprach er zu ihr, während er schon ein Bein auf dem Trittbrett hatte. Die Lokomotive stieß Dampf aus und der Rest seiner Worte ging in ihrem Schnaufen unter.

Als der Schaffner die Kelle hob, da erschien Henry am Abteilfenster. Sie sah das lebendige Strahlen seiner Augen, sie sah noch einmal, was keine Fotografie ersetzen kann, nun schaute sie direkt in sein Herz. Und da sie in diesem Augenblick in seinem Gesicht wie in einem Buche lesen konnte, ärgerte es sie, dass sie eine gewisse Zufriedenheit zu sehen glaubte.

Auch ärgerte sie sich darüber, dass sie ihr Mitkommen von ihrer Oma abhängig gemacht hatte. Oma lag im Sterben, doch tat sie sich schwer damit, für immer zu gehen, weitaus schwerer als Henry, der sie in dieser Stunde des Abschieds recht unbeschwert anlächelte.

Dieser Gedanke flackerte nur kurz auf. Sie verbot ihn sich, denn Oma war der einzige Mensch, von dem sie Zuneigung und Liebe zu erwarten hatte. Annemarie wusste, ohne Oma wäre das Leben an der Seite ihrer zänkischen Mutter unerträglich gewesen all die Jahre, seit der Vater im Gefängnis gestorben war. Nun musste sie bleiben, bis Oma die Augen für immer schloss, das war sie ihr schuldig.

Der Schaffner, er hieß Wunderlich und hatte gerade Dienst, die rote Mütze saß ihm wie immer schief auf seinem grauem Haar, auch das wird sie nie vergessen, pfiff endlich den Zug ab. Brutal klang dieses Pfeifen, es gellte ihr in den Ohren wie eine Landsknechtfanfare vor mittelalterlicher Hinrichtung. Danach sah sie, wie er die Pfeife in hohem Bogen hin- und herschleuderte und wie die Spucke aus der Pfeife auf das Bahnhofspflaster spritzte.

Alles sah sie klar und überdeutlich intensiv, es gab keine Vergangenheit und keine Zukunft, an die sie hätte denken können, es gab nur diesen Moment.

Als sie endlich aus ihrer Erstarrung erwachte, da ertappte sie sich dabei, dass sie noch immer ihren Arm erhoben hielt. Ihr Abschiedswinken war ihr entglitten, eine höhere Macht schien es eingefroren zu haben. Ihr Blick jedoch hatte längst den Zug verloren, der sicher schon fast in Eberswalde war und von da aus weiter nach Bernau fuhr.

Dort aber stieg Henry Bernard aus, denn in Bernau, direkt gegenüber vom Hotel „Schwarzer Adler“, da wohnte seine Tante. Sie hieß Amalie und war das Alibi dieser Reise, die ihn am nächsten Tag in die andere Welt bringen sollte. Nach Westberlin, in die Welt der vollen Schaufenster und der vermeintlichen Freiheit wollte er, in die freien westlichen Sektoren einer zerstückelten Stadt, die büßen musste für die Schuld der Väter.

Annemarie aber lief atemlos zum Hof zurück. Sie spürte nicht den heftigen Regenguss, der auf sie hernieder prasselte wie ein Fuder Erbsen. Erst als sie durch das Hoftor kam und die Mutter in der offenen Scheune stehen sah, da wurde ihr bewusst, dass sie nass war wie eine Katze.

„Und was ist mit dem Kaninchenfutter“, rief die Mutter ihr zu, „wo warst du überhaupt, wo treibst du dich denn rum? Du warst doch nicht etwa da drüben!“

Mit „da drüben“ meinte sie nicht Westberlin, sondern Bernards Gärtnerei. Als ob Annemarie je gewagt hätte, auch nur einen Fuß auf das benachbarte Gehöft zu setzen, welches eigentlich kein Gehöft war, sondern der heruntergekommene Rest einer einst stattlichen Gärtnerei, die sich nur deshalb auch nach dem Krieg in privater Hand halten konnte, weil sie die russische Kommandantur mit Gemüse belieferte. Doch die Zeiten hatten sich geändert, Wilhelm Bernard sich aufgehängt und Käthe, seine Frau nahm lieber die Flasche als eine Hacke in die Hand. Henry, ihr einziger Sohn, arbeitete in der Verwaltung der unweit von Heinrichshagen liegenden Papierfabrik und mit Gurken hatte er nicht viel am Hut.

Nie hätte Annemarie es gewagt, das alte, grau verputzte Haus der Bernards zu betreten, obwohl es so traulich vom wilden Wein umwuchert war, was ihr gut gefiel.

Käthe Bernard jedoch stand ihrer Mutter nicht nach, wenn es darum ging, Gift und Galle zu verspritzen. Die beiden lebten in einer mysteriösen Feindschaft zueinander und weder Henry noch Annemarie konnten sich den Grund dieses Hasses erklären.

„Kaninchenfutter steht, wo es immer steht“, brüllte sie zurück, worauf Sieglinde brubbelnd im Dunkel der Scheune verschwand. Annemarie sah ihr nach. Sie schaute auf ihren dicken Hintern, den eine rot geblümte Kittelschürze straff umspannte, schaute auf ihre weißen nackten Waden mit den blauen Krampfadern und sie sah, wie eine unordentliche Dauerwelle unter ihrem Kopftuch hervorquoll. Da schwor sie sich, nie so zu werden wie ihre Mutter, so schlampig und keifend und über die Maßen verbittert.

Im Haus war es noch immer so schwül, wie es vor dem Gewitter in der Feldmark gewesen war und als sie in der dunklen Diele vor der Stube ihrer Großmutter stand, da roch sie den Tod. Oma Giese lag trotz der Hitze unter einem riesigen Ballonfederbett, selbstgerupfte Gänsefedern, Daune aus dem eigenen Stall. Die Wärme war ihr abhanden gekommen, seit der Tod seine Hand nach ihr ausgestreckt hatte. Unter ihrem Kopf lagen zwei voluminöse Kissen und sie atmete rasselnd. Die kleinen dürren Hände strichen unentwegt über den Federbetthaufen, ganz als wolle sie weglaufen vor dem Mann mit der Sense. Sieglinde hatte sie so gebettet, dass sie leider den Spruch nicht lesen konnte, der in vergoldeten Rahmen auf der verblichenen Tapete hing. Vielleicht wäre ihr dann das Sterben schneller gelungen, denn dieser Spruch verhieß demjenigen die ewige Seligkeit, der da glauben würde.

Annemarie aber saß für den Rest des Tages am Bett der Sterbenden, hielt ihre kleinen, dürren kalten Hände in den ihren, bis sie schließlich ruhig und sogar ein bisschen warm wurden. Stunden saß sie so. Die Sonne kam wieder hervor, wanderte weiter, Wolken zogen vorbei, mächtige weiße Haufen, ähnlich der Zuckerwatte auf dem Rummel, der zweimal im Jahr nach Heinrichshagen kam. Annemarie schaute aus dem Fenster, lugte durch Omas Spitzengardine, auf der eine holländische Windmühle zu sehen war und sie fühlte sich merkwürdig zerrissen. Als hätte jemand ihr das Herz gespalten, so war ihr zumute, ein Teil für Oma, ein Teil für Henry. Das ganze junge Herz, einfach einmal längs durch, so dass es blutete.

Später stand sie auf und schob die Gardine beiseite. Sie schaute so weit über das Land, über all die riesigen Äcker, die sich bis zum Horizont ausdehnten, dass sie schließlich glaubte, die Stadt Bernau sehen zu können, wo Henry nun sicher die Nacht auf der Chaiselongue seiner Tante Amalie verbringen würde. Sie schaute lange, bis sie ihn wirklich sah, wie er dalag auf dem harten, unbequem altmodischen Möbelstück und versuchte, etwas Schlaf zu finden. Sogar die schwarze Katze sah sie, von der er ihr erzählt hatte, sie lag ihm zu Füßen. Bewacht wurde ihr Henry von einer hübschen Schäferin. Sie zierte den Gobelin, den die Tante über die Chaiselongue gehängt hatte, um den Schwamm zu verbergen, der am alten Haus aus der Gründerzeit nagte.

Doch sah sie nicht, was sich auf dem Hof in der Remise befand. Dort, wo eigentlich die Kohlen gebunkert wurden, deren Lieferung aber erst im September erfolgte, lagerte jede Menge des allerfeinsten Metalls, stapelte sich bis zur Decke, zu Bündeln aufgerollt auf kleinstem Raum. Stacheldraht, blank, neu und rattenscharf füllte die Remise, drängte ein klappriges Fahrrad zur Seite und zerquetschte letzte Reste alter Kartoffeln, die ohnmächtig versuchten, dagegen anzustinken. Es half nichts, sie hatten längst verloren, denn an der windschiefen Remisentür, die durch ein Vorhängeschloss gesichert war, hing ein Schild.

Es verkündete, der Zutritt sei bei Strafe verboten, da hier Schädlingsbekämpfungsmittel lagern würden. Unterschrieben hatte der Bürgermeister höchstpersönlich.

Annemarie aber sah nur Schönes in ihrer Vision und lächelnd reichte sie schließlich der alten Frau die Schnabeltasse mit dem Kamillentee, bevor sie selbst zu Bett ging …

Soweit ist sie nun mit ihren Erinnerungen im Wochenbett gekommen, als sich die Tür öffnet und ein gutaussehender, schlanker, dunkelhaariger Mann an ihr Bett eilt. Es handelt sich um Manfred Poltzin und sicher liegt es an der besonderen Situation nach der Entbindung, dass sie eine kleine Sekunde braucht, bis sie sich erinnert, seit einigen Monaten seine Frau zu sein, rechtmäßig angetraut auf dem Angermünder Standesamt. Anschließend erfolgte die sozialistische Eheschließung im Festsaal der SED-Kreisleitung.

Manfred bringt einen Hauch von Frühlingswind mit und legt einen Strauß roter Nelken und eine braune Papiertüte auf den Nachttisch. Nun richtet er sich auf, atmet tief durch und beugt sich über Annemarie, um sacht ihre Stirn zu küssen.

Sein Blick ruht auf dem Kind, es ist ganz still im Zimmer, nur eine Fliege summt vor der Fensterscheibe. Vergebens sucht sie einen Weg in die Freiheit.

„Sie ist sehr niedlich“, sagt er endlich.

Seine Stimme klingt gerührt und sie sieht, dass seine Augen feucht schimmern.

„Sie ist unsere Tochter, Annemarie und alles wird so sein, wie ich es dir versprochen habe.“

„Ja“, sagt Annemarie, „sie ist unsere Tochter.“

Das Reden fällt ihr schwer, in ihrem Hals steckt ein Kloß. Ein Kloß, der immer größer wird und so richtet sie sich schnell auf, um nicht liegend im Wochenbett zu ersticken.

Das Kind schläft den Schlaf der Unschuld. Noch weiß es nichts von der Welt, von ihrem Leid und ihren Verwicklungen.

Annemarie bittet Manfred, ein Fenster zu öffnen und als er ihrem Wunsch nachgekommen ist, da weht eine Melodie zu ihnen herauf, eine hübsche Melodie, gespielt von einem Saxophon.

„Draußen wird gefeiert, Annemarie. Unsere Tochter hat sich ein gutes Datum für ihren Geburtstag ausgesucht, auf der ganzen Welt begeht heute das Proletariat den Tag der Arbeiterklasse.“

Schnell nickt sie ihm zu und lächelt bestätigend. Dabei hofft sie, er wird jetzt nicht von seiner Rede anfangen, die er nach der Maidemonstration auf dieser Tribüne gehalten hat, während sie sich durch die Wehen quälte.

Beide lauschen sie nun den Klängen, die vom nahen Thälmannplatz bis in Annemaries Zimmer schallen und sie erinnert sich. Vor einer Woche, als ihr Bauch sich schon prall wie eine Trommel spannte und sein Gewicht sich bereits nach unten senkte, da sah sie, als sie schweren Ganges zum Bäcker ging, wie Zimmerleute sich anschickten, eine Tribüne aufzubauen. Fix ging das und als sie aus der Bäckerei kam, spannten schon die Dekorateure der HO das monströse Gerüst mit rotem Fahnenstoff zu. Sie spannten und wickelten, klopften und hämmerten, bis schließlich alles rot leuchtete. Auch sah sie die ersten grün knospenden Büsche am Rande des Festplatzes und kleine bescheidene Gänseblümchen, die ihre zarten weißen Köpfchen im jungen Gras zeigten. Annemarie erfreute sich am Frühling, während sie mit ihrem Mischbrot im Netz nach Hause ging. Das Kind kommt zur rechten Jahreszeit auf die Welt, so dachte sie und sie sah im Geiste den modernen, hochrädrigen Kinderwagen in Heinrichshagen unter ihrer Mutter Apfelbaum stehen. Sicher würde es besser werden zwischen ihr und der Mutter, wenn das Kind erst einmal da war, so hoffte sie …

Vom Fenster aus berichtet ihr Manfred, was unten auf dem Platz vor sich geht. Der Bierstand ist eng umlagert. Helles wird dort ausgeschenkt aus der Eberswalder Brauerei, dazu gibt es klaren Schnaps und Liköre für die Damen, vorzugsweise Pfefferminz und Kirsch.

In der anderen Bude dampft ein Bockwurstkessel und auf einem Grill brutzeln Bratwürste.

Man tanzt auf hölzernen Planken zu der Musik jener Kapelle, deren Klänge hinaufschallen bis in ihr nüchternes weißes Krankenzimmer. Weiß das Metallbett, weiß gestrichen Tisch und Stuhl, weiß auch die Bettwäsche. Nur der grüne Ölsockel und ein Druck mit den Sonnenblumen van Goghs lassen ahnen, dass es da draußen eine bunte Welt gibt.

„Wie soll das Kind denn nun heißen, Annemarie? Hast du dich schon entschieden? Morgen kommt die Standesbeamte.“

„Ach, ich weiß nicht … Hörst du, was sie spielen, Manfred? Erinnerst du dich?“

„Ja, mein Herz, natürlich. Das war unser erster Tanz. Und ich bin dir immerzu auf die Füße getreten.“

„Ramona, ein Leben lang hab ich von dir geträumt“, so klingt die helle, etwas schmalzige Stimme des Sängers bis hinauf in das Zimmer der Entbindungsstation.

Manfred nimmt ihre Hand in die seine. Er hält sie ganz fest, schaut ihr in die Augen und sagt leise: „Wie wäre es denn mit Ramona? Das ist doch eigentlich ein schöner Name. Vor allem ist er nicht zu lang und er klingt modern. Was meinst du, wollen wir sie Ramona nennen?“

„Warum nicht … Gut, Manfred, nennen wir sie Ramona.“

„Na siehst du“, sagt er, „nun hat unsere Tochter einen Namen. Ich geh dann mal, ich will noch in die Papierfabrik.“

„Ihr wollt doch sicher das Kind begießen, nicht wahr?“

„Nur ein kleiner Umtrunk, das bin ich ihnen schuldig. In der Tüte da sind Bananen, extra für dich organisiert. Die musst du aber bald aufessen, sonst werden sie schwarz.“

Als die Schwester kommt und ihr das Kind aus dem Arm nimmt, da schläft sie bereits.

Und während sie in einen sanften Traum gleitet und sich unten auf dem Thälmannplatz zwei Betrunkene prügeln, schon hört man das Martinshorn des Polizeiwagens, da verlassen wir leise das Zimmer.

Wir wollen nun erfahren, wie es wohl dazu kam, dass sie im Januar dieses Jahres den Manfred Poltzin geheiratet hat, obwohl sie doch Henry Bernards Kind unter ihrem Herzen trug.

Ein Jahr zuvor in Heinrichshagen, im August 1961

Annemarie schaut hinauf in den wolkenlosen Himmel und sie wünscht sich so sehr, schwerelos zu sein, leicht wie eine Feder, um jetzt gleich aufzusteigen und nach Berlin zu fliegen zu ihrem Henry.

Gerade hat sie drei Schäufelchen Sand auf Omas Sarg geworfen. Dreimal hat es „plopp“ gemacht und es klang ihr im Ohr, als würde Oma sagen: „Geh nur, Mädchen, geh endlich zu ihm und werde glücklich.“

Nun sind alle Lieder verklungen, auch das „Lobe den Herrn“, Oma Gieses Lieblingslied.

Der Streuselkuchen für den Leichenschmaus steht in der Speisekammer bereit. Sieglinde hat ihn bereits vor Tau und Tag gebacken. Er muss frisch sein, sonst schmeckt er nicht mehr so gut, es ist ein Hefekuchen.

Sieglinde stößt Annemarie in die Seite, schnell faltet sie ihre Hände und stimmt ein in das an- und abschwellende Vaterunsergemurmel. Doch kann sie sich nicht konzentrieren.

Ihr Blick fällt auf Pastor Friedrich, der ein rotes Furunkel auf der Nase hat und von Erde spricht, die wieder zu Erde wird. Jetzt segnet er die Trauergemeinde und wohl auch Oma, obwohl er dabei nicht auf ihren Sarg schaut. Hastig schlägt er das Kreuz.

Da steht sie nun, um die Beileidsbekundungen entgegenzunehmen, doch alles vermischt sich in ihren Ohren zu einem dumpfen Wortbrei. Hinter ihr in der Hecke zwitschert der Zaunkönig sein Lied. Es ist das Lied der Liebe, das Lied der hohen Zeit des Sommers und es begleitet Henrys Worte, an die sie unentwegt denkt.

„Wenn es soweit ist, Annemarie, dann rufst du an. Die Nummer hast du ja.“

Später sitzt sie mit den Trauergästen an der weiß eingedeckten Tafel und trinkt den guten Bohnenkaffee aus Sieglindes Sammeltassengeschirr, das ein Leben hinter Vitrinenglas fristet und nur zu besonderen Gelegenheiten benutzt wird. Alle loben den Streuselkuchen, den keiner so gut backen kann wie Sieglinde. Doch schmeckt Annemarie weder Kuchen noch Kaffee, denn sie schlendert in Gedanken bereits mit Henry über den Kurfürstendamm. Ihr weiter bunter Rock bauscht sich über dem Petticoat im Wind, beschwingt wie der Wind ist auch ihr Gang und Henry sagt zu ihr: „Wir werden ein wunderbares Leben haben, Annemarie.“

Man sollte nicht allzu viel träumen, bevor der Tag sich zu Ende neigt, oder auch die Woche, so wie es bei Annemarie war. Die Woche, in der das Verhängnis seinen Lauf nahm.

Papierfabrik bei Heinrichshagen, am 8. August 1961

Sicher gibt es interessantere Tätigkeiten, als Töpfe auszuscheuern, aber dabei lässt es sich gut träumen. Seit Sieglinde Giese ihre Tochter mitnahm in die Großküche der Papierfabrik, um sie Töpfe ausscheuern zu lassen, hatte Annemarie so manchen Traum geträumt. Was blieb ihr anderes übrig, denn ein sehr realer Traum war zerplatzt wie eine Seifenblase, als sie auf Geheiß ihrer Mutter die Schule verlassen musste, um das zu tun, was auch ihre Mutter tagein, tagaus tat, Töpfe scheuern, Zwiebeln schälen, Möhren putzen und dergleichen mehr.

Da half es auch nichts, dass ihr Klassenlehrer extra aus Angermünde auf seinem Moped nach Heinrichshagen kam. Er beschwor Sieglinde regelrecht, das Kind doch noch eine Weile bei ihm zu lassen. Sie könnte doch die zehnte Klasse der polytechnischen Oberschule absolvieren, ihre Noten seien gut genug. Dann, so versprach er, stünde ihr die Welt offen, jedenfalls die Welt des Kreises Angermünde. Chemielaborantin könnte sie werden im großen Chemiewerk in Schwedt an der Oder oder auch Kindergärtnerin, vielleicht sogar Grundschullehrerin. Außerdem kann ein Mädchen heutzutage alle Männerberufe lernen, so sprach er, zum Beispiel Elektriker oder Schlosser werden in jenem Werk der chemischen Produktion, dessen Gestank hinüber wehte bis nach Heinrichshagen.

„Das fehlte noch“, schnaufte Sieglinde, „dass sie mit den Kerlen auf dem Bau herum poussiert, da sei mir aber Gott vor. Wo sie doch so schon genug Fisimatenten im Kopf hat!

Sie kommt mit in die Großküche, da lernt sie was fürs Leben und kann was sparen für die Aussteuer. Die Papierwerker zahlen gut. Schluss, aus, basta!“

Und so stand Annemarie auch am Morgen des achten August 1961 an der Haltestelle, wartete auf den Werkbus und dachte an ihr gestriges Telefongespräch mit Henry. War es nur einer ihrer rosaroten Träume gewesen, dass sie mit ihm telefoniert hatte in einer Telefonzelle am Angermünder Bahnhofsplatz? Nein, es war wirklich und wahrhaftig wahr. Sie hörte seine Stimme, die sich in ihr Herz schmeichelte, so dass es laut klopfte, als würde es wirklich gleich davonfliegen, direkt zu ihm nach Westberlin.

„Mittwochabend um sechs am Bahnhof Zoo, Annemie! Und nimm nicht so viel Gepäck mit, hörst du? Sie machen Kontrollen. Bis bald, mein Liebling.“

Bis bald, mein Liebling … Es knackte in der Leitung. Mit zitternder schweißnasser Hand legte sie den Hörer auf und verließ die Zelle. Vorsichtig spähte sie nach rechts und links, um sich zu vergewissern, dass niemand sie beobachtete und zwar einer von denen, die sicher sehen konnten, wie sehr ihr das Herz im Leibe flatterte. Doch sie sah keinen von den auffällig Unauffälligen und erleichtert tat sie das einzig Vernünftige in dieser nervenaufreibenden Situation. Sie ging hinüber zum Kiosk und kaufte sich eine Bockwurst, die sie hungrig hinunterschlang. Würzig duftend und heiß war sie, scharf der Senf dazu und frisch das Brötchen, die Erde hatte Annemarie Giese wieder.

Doch das war gestern und erst morgen würde der Tag der Tage sein. Und so kreisten ihre Gedanken, während sie nun im Werk in den weißen Kittel schlüpfte und die Haube über ihr Haar stülpte, unentwegt um ihren Fluchtplan. Es passte gut, die Mutter hatte morgen frei, sie wollte Erdbeeren pflanzen. Eine Katastrophe wäre es gewesen, hätten sie beide die gleiche Schicht gehabt.

Gedankenverloren betrat sie die große, muffig nach Spülwasser und Zwiebeln riechende Küche. Und dann passierte es, das Schicksal griff ein in Annemarie Gieses junges Leben und setzte sie außer Gefecht. Schuld war ausgerechnet Marianne, ihre beste Freundin. Da auch sie an diesem Morgen traumschwanger durch die Küche lief, kam es zu einem Zusammenstoß und die heiße Soljanka, an der sich eigentlich mittags die Papierwerker laben sollten, ergoss sich über Annemaries Beine. Laut scheppernd rollte der Topf über die Fliesen.

Marianne stand da, erstarrt wie Lots Weib und sah ihm nach, während sich Annemarie aufschreiend vor Schmerz krümmte.

Wenig später fuhr sie ihr Chef Manfred Poltzin mit seinem Trabant zum Angermünder Krankenhaus. Es dauerte ihn sehr, dass sie Rotz und Wasser heulte, sicher tat es furchtbar weh, so dachte er. Der gute Manfred konnte ja nicht ahnen, was für eine Katastrophe sich hier für Annemarie anbahnte, auch nicht, wie sehr dieser banale Arbeitsunfall in sein eigenes Leben einfiel. Er hatte sich in sie verliebt und wenn er gewusst hätte, dass dieser Unfall ihm eine wunderbare Chance bot, dann hätte sein verliebtes Herz vor Freude Luftsprünge gemacht.

„Das müssen wir stationär behandeln, junge Frau“, sagte die Ärztin in der Notaufnahme und Annemarie nickte dazu unter Tränen, der Schmerz nahm ihr Atem und Stimme.

Manfred verabschiedete sich und versprach, Mutter Sieglinde zu benachrichtigen, doch Annemarie hörte gar nicht mehr hin.

„Achtzehn Uhr, Bahnhof Zoo, Scheiße, stationär“, so hämmerte es in ihrem Kopf.

Stationär bedeutete Krankenhaus, eingesperrt hinter Schloss und Riegel, der Angermünder Bahnhof unerreichbar. Dabei hatte sie gestern fast am Zug gestanden. Warum war sie nicht einfach eingestiegen …

Es nützte nichts, nun lag sie auf dem Bett, starrte hinauf zur Zimmerdecke und zählte ihre zahlreichen Wasserflecken, um sich zu beruhigen. Immerhin lag sie allein im Zimmer, die Beine waren sauber verbunden und der Schmerz ebbte ab. Kraft musste sie jetzt schöpfen, jede Menge Kraft. Wenn alles still geworden war und nur noch die Nachtschwester über die Gänge huschte, wollte sie aufstehen und sich einen unauffälligen Abgang verschaffen.

Natürlich nicht durch die Pförtnerloge, sondern durch das hintere Treppenhaus, von dem sie wusste, dass es auf den Hof hinausging zu einem Pavillon, in dem sich die Pathologie und die Röntgenabteilung befanden. Da sie als Dreizehnjährige ihren Blinddarm hier gelassen hatte, kannte sie sich aus. Die hintere Tür blieb auch nachts unverschlossen, weil die Schwestern unten im Hof rauchten.

Gott sei Dank, dachte sie, meine Tasche habe ich dabei, Geld und Ausweis, ich habe alles mit. Jetzt muss ich schlafen, mich noch einmal richtig ausschlafen, bevor es losgeht.

Und so verschlief sie den Nachmittag, schlief bis zum frühen Abendbrot.

Es gab Leberwurstbrote und zwei Gewürzgürkchen, dazu Pfefferminztee. Annemaries aß mit gutem Appetit und sie erfuhr von der freundlichen Schwester, dass die Mutter da gewesen war, während sie schlief. Drei geblümte Baumwollnachthemden lagen auf dem Tisch, daneben die Kulturtasche, Wäsche, Pantoffeln und ein Bademantel. Auch an Handtücher hatte Sieglinde gedacht. Es waren die guten, die feinen chinesischen, die Sieglinde schonte und aufhob für besondere Anlässe.

Um die Schwester zu täuschen, streifte sie eines der geblümten Nachthemden über, dabei dachte sie sehnsüchtig an ein ganz bestimmtes Flatterhemd aus Nylon, schwarz, mit Spitze und kleinen rosa Schleifchen. Sie hatte es in einer arg zerfledderten Modezeitschrift gesehen, die beim Dorffrisör auslag und in einem Hamburger Verlag erschien. Jemand musste sie wohl von Westberlin nach Heinrichshagen geschmuggelt haben, so wie auch die Bastei-Romane, die im Ort die Runde machten. Die Frau des Frisörs trieb mit ihnen einen schwunghaften Handel, einmal ausleihen kostete pro Heft vierzig Ostpfennige, für gute Freundinnen allerdings nur zwanzig.

Annemarie nahm einen Schluck vom Pfefferminztee und spülte damit die Schmerztablette herunter, die ihr von der fürsorglichen Schwester im weißen Porzellanbecherchen bereit gestellt worden war. Dann lehnte sie sich bequem zurück. Nun galt es zu warten, bis der Tagdienst den Heimweg angetreten hatte.

So wie ihre Oma auf den Sensenmann gewartet hatte, wartet Annemarie nun auf den stärkenden Schlaf. Draußen ist es still, ab und an sieht sie das kalte Licht eines vorbei fahrenden Autos. Scheinwerferfinger streifen über die Decke des kahlen Zimmers, mahnend und bedrohlich zugleich erscheinen sie ihr, lassen sie an Schäferhunde denken und an die Männer in den Uniformen der Transportpolizei. Annemarie schläft und träumt, die Trapo durchkämmt den Zug …

… Was haben wir denn da in der Tasche, kleines Fräulein? Na, zeigen Sie mal her. Aha, Kamm, Zahnbürste und einen Waschlappen, sehr interessant. Wollen Sie drüben etwa übernachten? … So, so, bei der Tante in Lichtenberg. Da hätten Sie längst aussteigen müssen, hier ist Friedrichstraße. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Name, Adresse? …

… Ich bin Annemarie Giese aus Heinrichshagen bei Angermünde. Friedrichstrasse? Oh Gott, da bin ich wohl eingeschlafen! Es tut mir leid. Das ist ein Irrtum, ich wollte doch nicht … Republikflucht? Aber nein, nie würde ich so etwas tun …

… Giese … Giese, Annemarie … So, so, Nachtigall, ick hör dir trapsen. Die Tochter von einem gewissen Helmut Giese. Vier Jahre Zuchthaus, politisch. Genosse, führen Sie die Person ab … Ja, so ist das, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Weitermachen! …

Aus bösen Träumen hochschreckend stellt sie fest, dass sie dringend zur Toilette muss. Mühsam erhebt sie sich und sie fühlt sich, als wäre sie um Jahre gealtert, auch meldet sich nun der pochende Schmerz zurück. Sie findet die Toiletten am Ende des Ganges, der blank gebohnert wie ein zugefrorener See vor ihr liegt und im kalten blauen Neonlicht endlos erscheint.

Und dann geschieht, was nicht geschehen dürfte, wenn sie nur ein kleines bisschen mehr Glück hätte mit ihrem kühnen, romantischen Plan, aufzubrechen zu neuen Ufern, zu einer Reise ohne Wiederkehr, denn eine Rückkehr wäre nicht möglich, sie würde unweigerlich im Zuchthaus enden.

Ein plötzlicher Schwindel sucht sie heim, alles Blut treibt zum Herzen, zum laut pochenden, eine schwarze Macht senkt sich über sie und drückt sie zu Boden.

Annemarie Giese liegt ohnmächtig auf der blank gebohnerten Schlitterbahn des Angermünder Krankenhausflures und die diensthabende Schwester eilt hinzu, denn bevor Annemarie fiel, setzte sie noch einen Schrei ab, einen einzigen lauten, hohen und äußerst schrillen Kleinmädchenschrei.

Stimmen werden laut, polternde Schritte eilen über den Gang und ein geschäftiges Treiben beginnt. Davon bekommt Annemarie nichts mit, noch immer hält die schwarze Macht sie in ihrem Bann fest. Erst der diensthabende Arzt ist in der Lage, sie zu vertreiben, indem er ihr mit einer fiesen grellen Lampe ins Gesicht leuchtet, während die assistierende Schwester Annemaries Augen brutal auseinander spreizt.

„Aufwachen, Fräulein Giese“, brüllt die Schwester, die Ruth heißt und energisch ihre Wange tätschelt. Schwester Ruth wendet sich hektisch nach rechts und links, ihr gestärktes, siebenmal gefaltetes Häubchen wackelt mit und dann reicht sie dem Arzt eine metallisch aufblitzende Spritze.