Основной контент книги Papelucho perdido

Text

Umfang 68 Seiten

0+

€5,99

Über das Buch

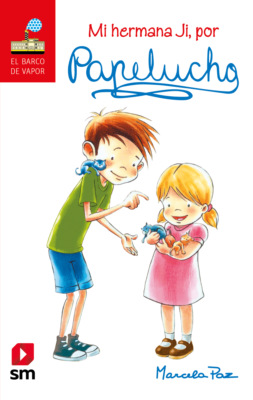

La familia de Papelucho decide ir a Arica, pero Papelucho y su hermana toman el tren equivocado ¡directo hacia el sur!. Cuando se da cuenta Papelucho y la Ji harán todo tipo de locuras mientras buscan a su familia, aceptando ayuda de cualquiera que se les cruce en el camino, aunque las intenciones de algunos no sean del todo buenas…

Genres und Tags

Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen

Buch Marcela Paz "Papelucho perdido" — kostenlosen Buchauszug online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.