Buch lesen: "1918 - Wilhelm und Wilson"

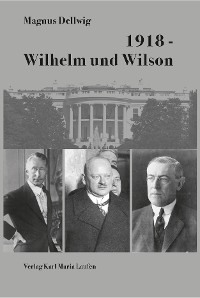

Magnus Dellwig

1918 - Wilhelm und Wilson

Verlag Karl Maria Laufen

Diese Publikation wurde unterstützt von

Der Autor und der Verlag bedanken sich hierfür.

ISBN 978-3-87468-364-7

1. Auflage im September 2017

© 2017 Verlag Karl Maria Laufen

Gestaltung: Ika Putranto

Satz: Ika Putranto, Leiden

Gesetzt aus der Schrift Bodoni 10.5 pt

Umschlagillustration: Bundesarchiv, Dutch National Archives, United States Government Works, Pixabay

Magnus Dellwig: 1918 – Wilhelm und Wilson

Inhalt

Friedrich II., König von Preußen:

„Das lebhafteste Vergnügen, das ein Mensch in der Welt haben kann, ist, neue Wahrheiten zu entdecken; das nächste von diesem ist, alte Vorurteile loszuwerden.”

Gustav Stresemann, in „Die Stimmen”, 1927:

„ […] Der göttliche Baumeister der Erde hat die Menschheit nicht geschaffen als ein gleichförmiges Ganzes. Er gab den Völkern verschiedene Blutströme, er gab ihnen als Heiligtum ihrer Seele ihre Muttersprache, er gab ihnen als Heimat Länder verschiedener Natur.

Aber es kann nicht der Sinn einer göttlichen Weltordnung sein, dass die Menschen ihre nationalen Höchstleistungen gegeneinander kehren und damit die allgemeine Kulturentwicklung immer wieder zurückwerfen. Der wird der Menschheit am meisten dienen, der, wurzelnd im eigenen Volk, das ihm seelisch und geistig Gegebene zur höchsten Bedeutung entwickelt und damit, über die Grenzen des eigenen Volkes hinauswachsend, der ganzen Menschheit etwas zu geben vermag, wie es die Großen aller Nationen getan haben, deren Namen in der Menschheitsgeschichte niedergeschrieben sind. So verbindet sich Nation und Menschheit auf geistigem Gebiet, so kann sie sich auch verbinden in politischem Streben, wenn der Wille da ist, in diesem Sinne der Gesamtentwicklung zu dienen. […] “

Walther Rathenau:

Neujahrswunsch:

Weniger Rede, mehr Gedanken;

Weniger Interessen, mehr Gemeinsinn;

Weniger Wissen, mehr Urteil;

Weniger Zwiespalt, mehr Charakter.

„Der Antisemitismus ist die vertikale Invasion der Gesellschaft durch die Barbaren.”

Woodrow Wilson,

aus der Rede vor dem US-Kongress am 08.01.1918 zur Verkündung der „14 Punkte“:

„ […] We have no jealousy of German greatness, and there is nothing in this program that impairs it.

We do not wish to injure her (the German nation, M.D.) or to block in any way her legitimate influence or power.

We do not wish to fight her either with arms or with hostile arrangements of trade if she is willing to associate herself with us and the other peace-loving nations of the world in convenants of justice and law and fair dealing.

We wish her only to accept a place of equality among the peoples of the world,

- the new world in which we now live, - instead of a place of mastery! […]“

Die deutsche Übersetzung der Redepassage befindet sich in Kapitel 6: Wilsons Amerika auf S. 113.

1 Charité

Ich wache in einem fremden Bett auf. Unter meinen Händen fühlt sich das Bettlaken angenehm an, frisch gewaschen und gestärkt. Sein Duft nach dem guten Persil steigt in meine Nase und vermag es, den Duft von Reinigungsmitteln, Essen und Desinfektionschemikalien weitgehend zu überdecken. All diese Gerüche zeigen mir an: Ich bin in einem Krankenhaus. Offenkundig liege ich in einem recht luxuriösen Einzelzimmer für Privatpatienten. So großzügig wirken auf mich der Grundriss, die brokatenen Vorhänge, so einladend sind die kleine Sitzecke aus zwei samten bezogenen Sesseln mit kleinem, rundem Beistelltisch und Stehleuchte. Gedämpfte Geräusche von Straßenlärm dringen an mein Ohr. Ich wende den Kopf leicht nach rechts zum auf Kipp geöffneten, doppelflügeligen Fenster hin. Dabei lege ich unvorsichtigerweise zu viel Schwung an einer wenn auch nur mäßig kraftvollen Bewegung in meinen Oberkörper - und ich könnte aufschreien vor Schmerz. Meinen Brustkorb durchfährt blitzartig ein Stich, der mich wie ein Elektroschock durchzuckt. Schlagartig wird mir unglaublich heiß und Schweiß tritt mir auf die Stirn. Mir entfährt ein leises Stöhnen, unmittelbar darauf ein Prusten wie ein Seufzer, bei dem mir die Luft, einer Erleichterung gleich, aus den Lungenflügeln entweicht. Erst jetzt bemerke ich, wie fühlbar mein Kopf einen starken und dumpfen Druck verspürt. Ich fühle mich miserabel und nehme mir vor, den behandelnden Arzt sogleich bei seinem ersten Erscheinen in meinem Zimmern ausführlich nach meinem Zustande zu befragen, danach, was mich aufs Neue hierher verschlagen hat.

Hierher, das ist offensichtlich die Privatstation der Inneren Medizin an der Berliner Charité. Nicht allein der mir bereits von einem vormaligen Aufenthalt im Frühsommer 1928 bekannte Eindruck von der angenehm gediegenen Einrichtung verschafft mir diese Orientierung, sondern ebenso der Blick aus dem Fenster in den grau getrübten Berliner Morgenhimmel. Denn am linken Rand des mir vom Fensterausschnitt gewährten Sichtfeldes überragt die imposante Kuppel des Reichstagsgebäudes die Häuserreihe der gegenüberliegenden Straßenzeile. - Ach, der deutsche Reichstag! Welch angenehme Gefühle, welche großen Erinnerungen, welch eindrucksvolle persönliche Begegnungen waren mir vergönnt, im Verlauf der zurückliegenden zwanzig Jahre in den mächtigen Hallen des Hohen Hauses erleben zu dürfen! Und meine liebe Käte hat tatsächlich an alles gedacht, dass sie mir in dieser feinen Klinik sogar ein Zimmer zuweisen ließ, dass den Blick auf die wichtigste Wirkungsstätte meiner Arbeit frei gibt! Werde ich wohl jemals gesundheitlich so wiederhergestellt sein, dass ich nicht nur dieses Krankenhaus werde verlassen, sondern auch meine politische Arbeit werde erneut mit vollem Einsatz aufnehmen können? Obgleich ich nun viel lieber in Gedanken über große und schöne Tage meiner politischen Wirkungszeit, über bedeutende Ereignisse unserer nationalen Geschichte seit dem Weltkriege sinnieren würde. Mich zwingt die nüchterne Pflichterfüllung doch mehr dazu, meine Erinnerung an die letzten Tage zu bemühen. Ich will es versuchen, damit die Ereignisse zum mindesten ein wenig zu ergründen, die mich in die aktuelle missliche Lage, begleitet von unvorteilhaften Schmerzen im Brustkorb und einem dumpfen Druck in meinem Schädel gebracht haben.

Die unentwegte, zuweilen aufreibende, mich jedoch immer mit Begeisterung und innerem Glück ob der Nützlichkeit meiner Arbeit für das Wohle meines geliebten Vaterlandes erfüllende Tätigkeit in der Politik unseres mächtigen Deutschen Reiches hatte in den letzten Jahren doch sehr an meinen Kräften gezehrt. Seit 1907 saß ich für die Nationalliberale Partei im Reichstag dort drüben am ruhigen Laufe der Spree. Doch erst seit 1917 auf dem Höhepunkte jenes unsäglichen Völkerringens, des Weltkrieges, begann für mich persönlich wie übrigens auch für Deutschland eine sehr eigentümliche Mischung aus zuweilen Beschleunigung, dann wieder subjektiv erlebter Verlangsamung und aus einem intensivierten Erleben jener großen Ereignisse, die so entscheiden den Einfluss auf den Gang des 20. Jahrhunderts würden nehmen sollen. Seit 1917 jedenfalls empfinde ich mein Leben als unermüdliches Wirken für das Wohle unseres deutschen Vaterlandes, dass sämtliche übrigen Facetten des Lebens, wie insbesondere die Familie, gesellige Treffen im Freundeskreise, das Erleben von Muße und Entspannung bei einem guten Buch, bei einem erhebenden Opernbesuch oder auch einmal in einem Urlaube, in meinem Leben nicht einmal annähernd den gleichen Stellenwert einzunehmen vermochten wie das üblicherweise im bürgerlichen Leben Deutschlands, in der Reichshauptstadt zumal, der Fall zu sein pflegt. Jetzt bin ich mittlerweile 51 Jahre alt und meine liebe Frau Käte hat schon so manches mit einem Gatten auszuhalten gehabt, der trotz aller aufrichtig empfundenen Liebe ihr dies nie mit der Aufmerksamkeit zu zeigen vermochte, wie ich mir das heute aus der Rückschau doch so sehr wünschen würde. Und auch manches weitere gute Gespräch mit meinen beiden so recht gelungenen Söhnen wünsche ich mir für die Zukunft ebenfalls. - Sollte das Schicksal mir noch eine zweite Chance eröffnen und die Gesundheit für einige weitere Jahre schenken, so zählt dies zu meinen festen Vorsätzen, die bisherige Zurückstellung des privaten Glücks, des Familienlebens endlich doch für meine liebe Käte sicht- und spürbar zu beenden!

Doch wie Erfolg versprechend sind die Aussichten für ein neues Leben in Gesundheit für das alte liberale Schlachtross Gustav denn nun wirklich? Schon vor zehn Jahren, im Juni 1919 erlitt ich aus völlig heiterem Himmel einen Herzanfall, in dessen Folge meine körperliche Rüstigkeit nicht allein kurzzeitig litt, sondern sich die Gesundheit zu allem Überdruss auch noch stetig zu verschlechtern begann.

Na ja, so ganz aus heiterem Himmel war das nun wieder auch nicht. Die davor liegenden 18 Monate mit allen Turbulenzen der Regierungsbildung, vor allem aber natürlich mit den intensiven, spannenden, ja schicksalhaften Friedensverhandlungen mit Premierminister Lloyd George, mit Präsident Wilson und dann natürlich mit Seiner Majestät Kaiser Wilhelm, waren keineswegs ein Zuckerschlecken. So aufregend und anregend jene Zeit war, ebenso anstrengend musste sie natürlich für all jene sein, die mit derart vollem Einsatz wie etwa meine Freunde Walther Rathenau und Albert Ballin, Richard von Kühlmann, Philipp Scheidemann, Matthias Erzberger, Conrad Haußmann, der junge Kaiser und ich für die friedliche Zukunft Deutschlands und der Welt stritten. Mein Gott, was war das für eine Zeit! Welch ein Glück, persönlich mitgewirkt haben zu dürfen an den Ereignissen vom Regierungsantritt Wilhelms III. im Februar 1918 bis zum Friedensschluss kurz vor Jahresende!

Mit einem kräftigen und durchaus geräuschvollen Schwung wird die breite, schwere Zimmertüre aufgestoßen und ein knappes Dutzend in weiße Kittel gekleidete Herren und Damen betritt gemessenen Schrittes, ja sogar etwas ehrfürchtig zögernd, den Raum. Aus der Mitte der Gruppe tritt ein großer schlanker Herr mit dünnem grauen Haar um die Mitte sechzig hervor und an das Bett des Patienten. Professor Friedrich Kraus, der auch nach seiner Emeritierung als Chefarzt der Internistischen Klinik 1927 weiterhin fast täglich seinen Dienst tut und seine privaten Patienten behandelt, genießt den glänzenden Ruf des größten Fachmanns für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland. Ich bin seit meiner ersten Herzschwäche im Jahr 1919 sein Patient und fühlte mich seitdem stets bestens und kompetent aufgehoben.

„Lieber Herr Reichsminister des Äußeren, Herr Doktor Stresemann, wie sehr wir uns alle freuen, dass sie zu Bewusstsein gelangt sind und nun mit uns sprechen können.

Übrigens habe ich veranlasst, dass Ihre Gattin umgehend fernmündlich darüber verständigt wird, dass sie nun wieder ansprechbar sind. Sie wird sicherlich sehr bald am heutigen Tage hier im Hause erscheinen.”

„Lieber Herr Professor Kraus, da sie es ja nun gerade ansprechen, welchen Tag haben wir denn heute überhaupt?”

Die anwesende Visite zeigt ein kollektives Schmunzeln. Chefarzt Kraus räuspert sich und entgegnet in vergnüglichem Tonfall.

„Lieber Herr Doktor Stresemann, wir haben heute den 25. September, des Jahres 1929 selbstverständlich. Und sie erfreuen sich nun bereits seit beinahe vollen drei Tagen der Obhut meines Hauses.

Dabei möchte ich sogleich betonen, wie sehr es uns mit Freude erfüllt, dass ihre verehrte Gattin erneut unserer Klinik das Vertrauen geschenkt hat, als ihr Gesundheitszustand einen entsprechenden Aufenthalt erforderlich machte. Wo wir dabei sind: Am frühen Nachmittag des 22. September erlitten sie daheim eine durchaus sehr ernst zu nehmende Herzattacke, die wir hier im Hause erfolgreich medikamentös zu behandeln vermochten. Dabei mussten wir leider feststellen, dass seitdem sowohl ihr Herz rhythmische Störungen aufweist als auch die in ihrem Hirn messbaren elektrischen Ströme starken Schwankungen unterliegen. Wir sind geneigt zu diagnostizieren, dass sie vor drei Tagen zugleich einen Schlaganfall von mittlerer Schwere erlitten haben. Es ist gar anzunehmen, dass dieser Schlaganfall der Auslöser für ihre akute Herzschwäche ist. Einen Herzinfarkt haben sie nach dem Stande meiner persönlichen Untersuchungen jedoch voraussichtlich nicht ebenfalls erlitten. Bitte wundern sie sich daher keineswegs, falls sie jetzt aktuell unter fühlbaren Kopfschmerzen und/oder Beschwerden im Brustkorb leiden sollten.”

Ich nicke zustimmend, und fühle mich gleich wieder ein wenig schlechter, angesichts der nicht sehr ermutigenden Erläuterungen des mir seit zehn Jahren persönlich recht gut bekannten lieben Professors Kraus.

„Jetzt weiß ich ja wenigstens, wo das alles so herrührt, dass ich mich hier in ihrem gemütlichen Krankenhausbette nicht einfach einmal von rechts nach links wenden kann, weil ich das Gefühl verspüre, dass mir der Brustkorb förmlich zerspringen möge. Doch nichts für ungut, meine Damen, meine Herren. Ich bin hart im Nehmen und gedenke keineswegs, meine irdische Anwesenheit so bald aufzugeben.”

Ein fröhliches, ja nahezu befreites Gelächter der gesamten Gruppe zerreißt die Stille, die sich schon während der Erläuterungen des Professors eingestellt hatte. Ich hingegen beginne ernsthaft an meinen Genesungsaussichten zu zweifeln, wenn die Stimmung unter der versammelten Ärzte- und Schwesternschaft auf mich derart angespannt wirkt. Doch dieser Spekulation kann ich nicht weiter nachhängen, denn Kraus setzt seine für mich hoch informativen Erläuterungen fort.

„Mein lieber Herr Doktor Stresemann, bereits bei Ihrem letzten Aufenthalt in unserem Klinikum vor einigen Monaten war ich darum bemüht, Ihnen und mir selbst ein umfassendes und zutreffendes Bilde vom Gesundheitszustand des Herrn Reichsaußenministers zu verschaffen. Sie wissen sicher noch, dass ich seiner Zeit mit den Befunden keineswegs zufrieden sein konnte. Sie erinnern sich sicherlich ebenfalls noch, wie schwer es der heutigen Medizin, trotz all der immensen Fortschritte aus den letzten Jahren, weiterhin fällt, sich ein vollständiges diagnostisches Bild von ihrer Erkrankung zu machen.”

Kraus atmet ein Mal tief ein und aus. Währenddessen ist er sichtlich bemüht, mich so aufmunternd wir nur irgend möglich anzuschauen. Um seine Mundwinkel spielt ein Lächeln und er nickt ein wenig. Doch in den schönen blauen Augen des Professors erspähe ich nichts von der Begeisterung des Forschers, der seinem Patienten kurz darauf eine bahnbrechende neue und vor allem hoffnungsfrohe Erkenntnis zu vermitteln vermag. Nun bin ich aber kein Pessimist und ich verzage keineswegs schnell! Doch das ändert nichts daran, dass an mir der Quell des Zweifels nagt, ob es auch dieses Mal wohl wieder so kommen möge wie schon so manches Mal während der zurückliegenden zehn Jahre: Dass der alte Gustav sich trotz seiner weniger robusten Konstitution als altes Schlachtross erweist und wieder auf die Beine kommt.

„Im Sommer noch konzentrierte ich all meine Aufmerksamkeit auf Ihr Herz, lieber Stresemann. Das hat ja nun auch eine gute Tradition, fing doch die Malaise im ersten Friedensjahr 1919 mit Ihrem Herzinfarkte an. In den letzten beiden Tagen haben wir ihnen jetzt jedoch nicht allein die Herzfrequenz gemessen und das Herz geröntgt, wir haben ihnen zudem im so eben noch vertretbaren Ausmaße Blut entnommen, um eine Reihe allerneuester chemischer und pharmazeutischer Untersuchungsverfahren anzuwenden. Und ich sage ihnen, lieber Stresemann, es hat sich wahrlich gelohnt! Denn wir haben heraus gefunden, dass ihr Herz zwar mit etwas zaghafter Kraft, dennoch stetig und verlässlich schlägt. Dass gilt trotz einer, sagen wir einmal, Aussackung, die ihre linke vordere Herzkammer vom Infarkt vor zehn Jahren wohl davon getragen hat. Jene Aussackung zeigt uns das Röntgenbild. Die erfreuliche Zusammensetzung des Blutes mit den nötigen Anteilen an Eisen, Magnesium und weiteren Teilchen bestätigen uns die neuen chemischen Verfahren.

Und was diese neuen Verfahren uns vor allem noch zeigen, ist ein neuer medizinischer Blick auf ihre Nieren, verehrter Herr Doktor Stresemann. Dort stelle ich gemeinsam mit den Herren Kollegen Medizinern der Klinik für innere Medizin an unserer Charité folgendes fest: Ihre Nieren leisten leider nicht mehr die volle Reinigungskapazität, die der menschliche Körper benötigt, um sich aller Gifte zu entledigen. Wir sind uns nunmehr auch einig geworden, dass diese - nennen wir es - Nierenunterfunktion selbst wiederum kaum die Primärerkrankung sein dürfte, welche sie schon seit Jahren plagt. Es ist möglich, indes keinesfalls gewiss, dass wir hier auf einen Zusammenhang mit der unzulänglichen Funktion der Schilddrüse treffen. In medizinischen Fachkreisen wird die von uns angenommene Fehlleistung der Schilddrüse als die Basedowsche Erkrankung bezeichnet. Sie dürfen sich unverbrüchlich gewiss sein, dass wir die nun einmal auf das Intensivste aufgenommenen Laboruntersuchungen nicht werden ruhen lassen, bis wir die Krankheit des Herrn Reichsministers einwandfrei diagnostiziert haben.”

Der Vortrag des Professors hat mich fasziniert, und ebenso ermüdet. Ich spüre schlagartig, wie schwach mein Körper weiterhin ist, wie leicht ich von einer kurzen geistigen Anstrengung erschöpft werde.

Nun sei es drum, was Friedrich Kraus zu berichten wusste, hört sich in meinen Ohren des vollständigen blutigen medizinischen Laien doch zunächst positiv an: Die Herrschaften Ärzte haben neue Erkenntnisse über meine Krankheit gewonnen. Das wird es ihnen erleichtern, eine Erfolg versprechende Therapie aufzusetzen, wenn es dafür nicht bereits zu spät sein mag. Ach was! Gustav, alter Schwede! Du zählst weiland einmal 51 Jahre. Das ist noch nicht die Zeit, um vor unseren Herrgott zu treten! Aber ich sollte Kraus und seine Bande nicht mit der bisherigen Erklärung so billig davon kommen lassen.

„Mein verehrter Herr Professor Kraus. Das erfreut mich ungemein, welche Fortschritte die moderne deutsche Medizin nicht nur im Allgemeinen, sondern speziell sogar in meinem Fall macht. Nun bin ich wohl ein Optimist in den Dingen des Lebens. Dessen ungeachtet stellt sich mir medizinisch völlig ungebildetem Nationalökonomen die Frage: Reichen die neuen Einsichten ihrer Wissenschaften in mein Krankheitsbilde denn wohl noch hin, um eine Heilung herbeizuführen, bevor mich das Schicksal auf den Heldenfriedhof rufen werde?”

„Nun ja, lieber Herr Doktor Stresemann, sollte es sich bei Ihrem Krankheitsbilde um eine Ausprägung der so genannten Basedowschen Erkrankung handeln, dann können wir Folgendes konstatieren. Seit den Forschungen des Leipziger Mediziners Paul Julius Möbius Ende des 19. Jahrhunderts ist nachgewiesen, dass die Fehlfunktion der Schilddrüse die Ursache für eine sogenannte Autoimmunerkrankung darstellt. Das bedeutet vereinfacht ausgedrückt: Üblicherweise stellt die Schilddrüse Stoffe her, die für die Immunabwehr des Körpers von grundlegender Bedeutung sind. Versagt diese Funktion der Schilddrüse, so sind komplexe Reaktionen des Körpers die Folge. Bis heute vermag die Medizin noch nicht, diese Prozesse allesamt nachzuvollziehen. Und ebenfalls bis heute ist noch keine medikamentöse Therapie entwickelt, die sichere Heilung verspricht. Mit jodiertem Wasser werden regelmäßig gute Erfolge erzielt. Das gilt indes hauptsächlich in solchen Fällen, in denen die Erkrankung erst wenige Monate alt ist und in minder schwerer Form auftritt.”

Kraus schweigt für einige Sekunden. Mehrere junge Ärzte seiner Visite blicken ein wenig verschämt zur Seite. Sie wollen mir offenbar nicht direkt in die Augen sehen.

„Und beides können wir in meinem Fall nun nicht konstatieren, nicht wahr Herr Professor?“

„So ist es, mein lieber Stresemann. Es ist sehr erfrischend, dass sie mir mit ihrer raschen Auffassungsgabe selbst das etwas unangenehme Wort förmlich aus dem Munde nehmen.”

Kraus lächelt, eher verlegen als überzeugend.

“Das bedeutet nun aber keineswegs, dass wir ratlos wären, lieber Stresemann. Halten sie zuerst einmal strenge Bettruhe und schonen sie sich. Das wird dem Herzen schon wieder den nötigen Schwung verleihen! Wer weiß, möge es unser Schöpfer fügen, dass auch die Nieren davon erneut bessere Leistungswerte verzeichnen werden.”

Nach nur wenigen weiteren belanglosen Freundlichkeiten hat Professor Kraus mein Krankenzimmer verlassen. Er ließ es sich natürlich nicht nehmen, die Stationsschwester auf das Ernsthafteste zu ermahnen, sie möge mir bitte jeden Wunsch von den Lippen ablesen und sogleich erfüllen. Ich komme mir vor wie ein Sterbender auf Raten und empfinde das Dasein zum ersten Male seit dem Erwachen heute als frustrierend. Mich überkommt eine merkwürdige Leere. Soll es das jetzt bald gewesen sein? Hat der alte Gustav denn schon genug für den Fortschritt in Europa und für das Bündnis der großen drei germanischen Weltmächte Deutschland, England und Amerika getan während seines Erdendaseins?

Im nächsten Augenblicke denke ich an Käte. Sie muss verzweifelt sein seit meiner Einweisung in die Charité vor bald drei Tagen. Ich muss gefasst und hoffnungsfroh auf sie wirken, wenn sie gleich erscheint! Kraus sagte doch eben, die Klinik habe bereits nach ihr geschickt. Und unfassbar müde bin ich. Mit einem nur noch mäßig brummenden Schädel lasse ich mich in das weiche Kopfkissen sinken, verschnaufe und falle in einen Erleichterung verschaffenden Schlaf.

Die Klinke wird vorsichtig, ja sogar sanft heruntergedrückt und die schwere, breite Krankenhaustüre schwingt mit einem leisen Schnappen aus dem Schoss. Davon erwache ich und blicke sofort zum sich öffnenden Türspalt. Käte kommt herein. Sie ist blass, hat Ränder unter den Augen und in den zurückliegenden drei Tagen ganz sicher weder genügend gegessen noch getrunken. Doch sie trägt ihr neues, seidenes Kleid in einem kräftigen Blau, so leuchtend wie der Sommerhimmel über dem Wannsee. Es ist mir immer eine Freude, sie darin zu sehen. Hinter Käte folgen in schlichten, jedoch modernen grauen Anzügen meine beiden Söhne Wolfgang, 25, und Joachim, 21 Jahre alt. Käte lächelt, die Jungens, nein die beiden jungen Männer blicken ernst drein. Käte stürmt auf mich zu, als sie sieht, dass ich erwacht bin, umarmt mich und ruft geradezu aus:

„Schön, Gustav, dass es dir wieder besser geht! Du bist wach und siehst recht gut aus. Vielleicht noch etwas schwach, aber aufgeweckt, wie der alte.”

Joachim drückt mir mit seinen beiden Händen feste die Linke.

„Lieber Papa, Deutschland wartet schon wieder auf deine Genesung. Wir hoffen alle, dass du bald wieder zu Kräften kommst. Wir werden vom Ministerium sehr schön von der Presse abgeschirmt. Aber der Kaiser hat am Tage deines Zusammenbruchs bei Mama höchst persönlich angerufen, und heute schon wieder! Seine Majestät ist sehr besorgt und lässt dir seine allerherzlichsten Grüße zur Genesung ausrichten.”

Von hinten stellt sich Wolfgang links neben Joachim an das Bett. Er lächelt jetzt, sehr zurückhaltend, wie es so seine Art ist, und dennoch spürbar erleichtert.

„Lieber Gustav, du musst ganz schnell wieder so fit werden, dass Seine Majestät dich in den nächsten Tagen besuchen kann. Der Kaiser besteht darauf, wie er Mama gesagt hat.”

Meine Familie! Ich blicke alle drei der Reihe nach in die erschöpften und ein wenig erleichterten Gesichter. Es ist ein großes Glück, so vorbehaltlos gemocht zu werden, so frei von Etikette und Form miteinander umzugehen. Meine geliebte Käte ist die immer warmherzige und besorgte Ehefrau. Joachim ist der impulsivere von beiden Jungs, auch was! Sie sind auf dem besten Wege, Männer zu werden. Wolfgang, der ältere, bleibt dagegen stets der Vernunftmensch, dem Pflichterfüllung als Jurist und preußischer Beamter alles bedeuten, mehr jedenfalls als vordergründig Karriere zu machen dank des klingenden Namens seines Vaters. Wie sträflich habe ich sie alle drei doch in den zurückliegenden zwanzig Jahren vernachlässigt! Und trotzdem sind sie mir so unsagbar nah ans Herz gewachsen. Und trotzdem sind sie mir in den Tiefen ihrer Herzen so innig verbunden geblieben! Es wäre ein Glück, falls es meine Lebensspanne noch hergeben sollte, zum mindesten einen Teil davon wieder gut zu machen, was ich allen Dreien so sehr schuldig geblieben bin: die große Aufmerksamkeit des Gatten und Vaters.

Was wollen sie jetzt von mir? Gesund werden soll ich! Natürlich. Natürlich will ich das auch. Doch ich spüre, dass ich wohl besser genese, wenn mir zum Mindesten für einige Tage die Ruhe der Erholung bleibt, um Kraft zu schöpfen. - Das heißt sicher nicht, dass ich meinem lieben Wilhelm einen Korb geben dürfte oder auch nur wollte. Wenn es ihm ein inneres Bedürfnis ist, so soll er kommen!

„Liebe Käte, lieber Wolfgang, lieber Joachim, wie schön das ist, euch hier bei mir zu sehen. Ich bin zwar entkräftet, aber ich bin klar bei Verstand und fühle mich einigermaßen. Zwar schmerzt die Brust. …”

„Ja das Herz, lieber Gustav. Sei bloß vorsichtig!“

So unterbricht mich meine Käte.

„ … doch die Kopfschmerzen lassen beständig nach. Ich hoffe wohl, dass mir nur ein weiteres Mal ein wenig Ruhe fehlt, damit ich dieses Klinikum hier recht bald wieder verlassen darf.”

Es ist nicht ganz redlich, von den neuen Erkenntnissen des Professors Kraus meiner Familie nicht gleich zu berichten. Doch ich zögere, nein, ich bin mir sicher, dass dies jetzt nur neue Sorgenfalten in Kätes Gesichtszüge treiben würde. Das will ich für heute nicht. Und nichts für ungut, bessere Aussichten auf Heilung hätte ich davon auch nicht gerade, wenn meine Familie sich von nun an das Hirn über den Zustand meiner Nieren oder gar meiner Schilddrüse zermartern würde.

Selbstverständlich fragt Wolfgang sogleich nach, ob denn die Ärzte mir nicht schon Näheres hätten über ihre Untersuchungsergebnisse berichten können. Und ebenso besorgt aufmerksam verfolgen Käte und Joachim meine knappe Schilderung über die Visite vom Vormittag. Doch ich rede mich ein wenig damit heraus, dass ich noch sehr müde, wenig erholt und mit nur mäßiger Auffassungsgabe den Ausführungen des Herrn Professors Kraus habe zu folgen vermocht. Wolfgang nickt daraufhin mit sichtlich zusammen gekniffenen Lippen und schlägt vor, dass er sich gleich nach dem Besuch mit der Ärzteschaft konsultieren werde. Ich bin dankbar dafür, kein weiteres Krankenbulletin abgeben zu sollen, und frage so munter wie es mir möglich ist nach dem Alltag, nach Kätes Mutter, nach Joachims Studium in Heidelberg und nach Wolfgangs neuer Tätigkeit als Assessor beim Regierungspräsidenten in Küstrin. Eine schöne Stadt mit der herrlichen Festung, die Friedrich der Große schon unfreiwillig zur vorübergehenden Haft von innen kennen lernen durfte. Meine Familie scheint überrascht über meine Geselligkeit, der selbst die Mattigkeit des Krankenlagers fürs Erste nichts anhaben kann. Doch es mag eine halbe Stunde gewährt haben, da pocht erneut die Schläfe und der Kreislauf sinkt in sich zusammen. Joachim holt die Schwester. Der Stationsarzt misst den Puls und den Blutdruck, dann verordnet er dem Patienten strikte Ruhe. Käte und die Jungen drücken mich zum Abschied. Im Hinausgehen wirft mir Joachim noch aufgeräumt entgegen.

„Bis morgen, Papa. Wieder auf eine halbe Stunde. Aber spare dir die Kraft noch für einen weiteren Besuch auf! Ich sage dir: Seine Majestät wird sich wohl nicht mehr länger abwimmeln lassen.”

Mit einem zufriedenen Lächeln um die Lippen und einem laschen Wink der rechten Hand verabschiede ich meine geliebten drei “Stresemännchen“. Ich entspanne wieder im frisch aufgeschüttelten Bett. Die Schwestern schließen das Fenster und gehen. Es herrscht Ruhe. Ich genieße das. Ich möchte einschlafen. Und doch gelingt es mir nicht. Wilhelm, Seine Majestät der Kaiser, kommt morgen zu mir ins Krankenhaus. Das ist Freundschaft. Die ist gewachsen in nunmehr über zehn Jahren. Meine Erinnerungen werden wach an den großen Krieg, an die wechselvollen Zeiten, bevor uns der Tod Seiner Majestät, Wilhelms II., aus so vielen gewohnten, eingeschlagenen Pfaden riss. Doch bevor es dazu kam, durchlebten wir das große Vorspiel, das unglaubliche Jahr 1917!