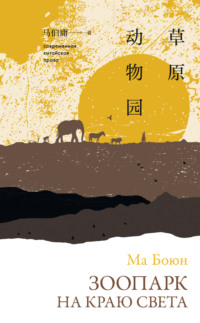

Buch lesen: "Зоопарк на краю света"

Ma Boyong

The Zoo At The End Of The World

Published in agreement with CITIC Press Corporation in association with The Grayhawk Agency Ltd, through The Van Lear Agency.

Copyright © 2017 by Ma Boyong

© Ольга Кремлина, перевод на русский язык, 2023

© ООО «Издательство «Лайвбук», 2023

Предисловие

Как ни крути, человеческая память наполовину правдива, наполовину обманчива, и подлиннейшие, точнейшие ее детали сосуществуют с вымыслом, порожденным фантазией, – тем, чего на самом деле никогда не было. Вымысел пробивается из почвы правды, тянет, как тополь, свои ветви и вновь врастает в землю. Правда и вымысел сплетаются, сплавляются, просачиваются в каждую клеточку друг друга. И вот наконец они сливаются воедино, да так, что даже самому рассказчику подчас не разобрать, где кончается правда и начинается выдумка.

Чифэн1 – моя родина, здесь я вырос. Родина для меня – сказка, полная ностальгии и чудес. Я помню, как спускались на степь белые облака, превращаясь в овец, помню силуэты одинокого волка и антилопы, бредущих сквозь пыльную бурю. Среди бетонных высоток нет-нет да и спрячутся голубоватые обо2: стоит подойти к такому поближе – и он вдруг разверзнется, и изнутри вылетит ширококрылый орел, взмоет в небо.

Моя память вся из этих образов. Я и сам не знаю, какие из них видел собственными глазами, какие сочинил в детстве, а какие – грезы, принесенные ветрами былых времен.

Мне нравится это чувство, нравится сновать между правдой и иллюзией, соединять две реки, столь же непохожие, как Цзинхэ и Вэйхэ3, в один общий поток.

История, которую я вам поведаю, той же природы. Быть может, это честный рассказ о событиях, всеми забытых, а может, химера из сновидений, что снятся чифэнцам из поколения в поколение. Я не творец, я лишь добросовестный летописец. А если кто-то спросит, верна ли моя история и откуда она взялась, я скажу, что она, как и я сам, родилась здесь, в Чифэне, здесь и выросла и мало-помалу стала одним целым с реальным миром.

И стало так.

Глава 1

Гуйхуа

Эта история берет начало не в Чифэне, а в Гуйхуа4, городе в Суйюани.

В эпоху поздней Цин, во времена правления Гуансюя5 в Гуйхуа прибыл из далекого Лондона миссионер. Звали его Джек Джордж, но в Китае он представлялся Хуа Госяном; будучи посланником «Внутрикитайской миссии»6, он надеялся добиться успеха в этом оживленном уголке китайской Монголии7, принести слово Божие на монгольскую землю.

Хуа Госян приехал вместе с женой. Они сняли дом у торговой компании «Юннин» в переулке Шуйцюй и превратили его в первую протестантскую церковь – «Обитель Иисуса». Сперва Хуа Госян действовал по старинке: читал проповеди, раздавал Библии. Увы, местное население оставалось к его стараниям равнодушно, и как он ни бился, тех, кто ходил в церковь и внимал его проповедям, было раз-два и обчелся, что уж говорить о желающих принять веру.

Жена Хуа отлично разбиралась в западной медицине. Пока муж проповедовал, она открыла в переулке Саньсинчэн, что рядом с улицей Шуньчэн, больницу, где лечила страждущих западными методами, отчего снискала большой почет. Выздоравливая, пациенты исполнялись к ней благодарности, и она, пользуясь случаем, убеждала их перейти в христианство. За несколько лет она привлекла больше последователей, чем сам Хуа Госян.

В Гуйхуа был храм бога богатства, построенный на второй год правления Юнчжэна8. Прямо перед храмом возвышались широкие двухъярусные театральные подмостки, так называемая Музыкальная башня. Каждый год в день поклонения божеству музыканты и актеры устраивали в Башне представления, развлекали публику, и народу набегало столько, что яблоку некуда было упасть, даже в Новый год не встретишь такого веселья – это было самое оживленное место во всем Гуйхуа. Как-то раз Хуа Госяну случилось проходить мимо. При виде толпы он невольно поднял глаза к небу и тяжело вздохнул:

– Я бы жизнь отдал за то, чтобы у моей церкви было столько прихожан!

Жена, услышав эти слова, попыталась его утешить, но ненароком задела Хуа Госяна за живое, и он не на шутку с ней поругался. Прежде между супругами царило взаимоуважение, но из-за пустячной размолвки они отдалились друг от друга. От переживаний жена разболелась, да так, что слегла. Хуа Госян страшно раскаивался. Он написал миссионерскому обществу письмо с просьбой отправить им несколько открыток с пейзажами Англии, надеясь, что они развеют женину тоску.

В британском управлении «Внутрикитайской миссии» у Хуа Госяна остался старый приятель. Он-то и рассказал ему в ответном письме занятную новость: в Европе изобрели недавно одну штуку – внешне она похожа на фотоаппарат, но если посветить и покрутить ручку, можно показывать движущиеся картинки. Называется этот прибор «синематограф». Приятель посоветовал Хуа Госяну раздобыть такой для жены и показать ей родные края, глядишь, она и отвлечется.

Обрадовавшись, Хуа Госян попросил разузнать, где можно найти синематограф. Наконец прибор был куплен и, пройдя через множество рук, доставлен в Гуйхуа. Жена с ним и вправду пошла на поправку. Выздоровев, она сказала Хуа Госяну: картинки у этой машины прямо как живые, чудеса, да и только, но стоило ли ради нее одной так тратиться, не лучше ли продать синематограф, чтобы покрыть расходы миссии?

Хуа Госяну жалко было расставаться с покупкой. Он подумал: раз вся эта история началась у храма бога богатства, пусть там она и закончится. Ему вдруг пришла в голову великолепная идея.

Через десять дней жители Гуйхуа стали замечать расклеенные по всему городу афиши: в такой-то день такого-то месяца в Музыкальной башне перед храмом бога богатства их ждет удивительное зрелище, представление состоится вечером, совершенно бесплатно и проч., и проч. Все решили, что это реклама новой театральной труппы. Повеселиться в Гуйхуа любили, поэтому в назначенный день у храма было не протолкнуться. В Музыкальной башне, однако, было тихо; на сцене стоял какой-то носатый иностранец с чудным ящиком. Стена у него за спиной была закрашена белой краской.

Иностранец этот был не кто иной, как Хуа Госян. Видя, что народу собралось достаточно, он запустил синематограф, и на белоснежной стене вдруг ожили кадры «Прибытия поезда», «Выхода рабочих с фабрики»9 и фильмов с английскими пейзажами. Увидев, как на стене появляются из ниоткуда живые люди, живые лошади, зрители перепугались и чуть не разбежались. Но вскоре они поняли, что это всего лишь иллюзия, успокоились и смотрели как зачарованные.

Публика не расходилась до самой полуночи, снова и снова любуясь новинкой – электрическим театром, и только когда явились власти и всех разогнали, представление закончилось. Зажегся свет, миражи исчезли, и зрители неохотно разбрелись по домам. Так древнюю степь впервые озарил свет кино, и для многих очевидцев это стало самым невероятным событием в жизни, таким, о котором вспоминают даже спустя много-много лет.

Авторитет Хуа Госяна вырос всего за одну ночь. С тех пор каждый месяц, первого и пятнадцатого числа, он устраивал в Музыкальной башне киносеансы. Еще он показывал фильмы в «Обители Иисуса», обычно во время богослужений, и каждый раз церковь была битком набита, даже местный князь с ламой приезжали поглядеть. Кино прозвали «театром теней». Попутно Хуа Госян читал проповеди, и они имели большой успех. В «Суйюаньских хрониках» говорится: «…демонстрировал кинопроекции в Музыкальной башне у храма бога богатства, по вечерам, бесплатно, и как только собиралась толпа, рассказывал заодно о христианской религии, убеждал людей уверовать в Христа». Эффект, по всей видимости, был превосходный. Благодаря этой уловке Хуа Госян прославился на весь суйюаньский край, миссионерство стремительно набирало обороты.

История Хуа Госяна была записана журналистом и опубликована в «Китайском вестнике». Слух о чудесном «электрическом театре в степи» пересек океан, дошел до Запада, стал популярен в миссионерских кругах и вызвал большой ажиотаж. Увы, для большинства слушателей этот рассказ оставался лишь диковинной байкой из далеких земель. Со временем о нем позабыли, и он – как и древняя степь и люди, ее населявшие, – затерялся, безызвестный, на страницах ветхих книг.

Годы спустя, словно по велению судьбы, один американский священник-конгрегационалист пришел в публичную библиотеку Мемфиса, перелистал страницы пыльного «Китайского вестника» и совершенно случайно прочел о тех давних событиях. И вдруг его озарило; он поднял голову к небу, и на его лице мелькнула загадочная улыбка…

И стало так

Глава 2

Сад десяти тысяч зверей

Священник этот, по имени Морган Кэрроуэй, родился и вырос в Берлингтоне. Отец его был зубным врачом, а мать – известной в городе филантропкой. Оба были набожными христианами, и их сын еще в детстве твердо решил стать миссионером.

Судя по единственной сохранившейся фотографии, преподобный Кэрроуэй был невысок ростом, зато обладал весьма широкими плечами, между которыми покоилась маленькая, круглая, потешно напоминающая желудь голова. На «желуде» красовались грустные, опущенные книзу, как штрихи иероглифа  «восьмерка», брови, концы которых тянулись чуть ли не до пышных бакенбард. Но прежде всего запоминались его миндалевидные лазоревые глаза с озорным детским блеском – казалось, его переполняет любопытство ко всему миру и он остается ребенком, которому никогда не наскучивает жизнь.

«восьмерка», брови, концы которых тянулись чуть ли не до пышных бакенбард. Но прежде всего запоминались его миндалевидные лазоревые глаза с озорным детским блеском – казалось, его переполняет любопытство ко всему миру и он остается ребенком, которому никогда не наскучивает жизнь.

Друзья, отдавая должное набожности и доброте преподобного Кэрроуэя, подмечали в нем единственный недостаток: его считали чудаком и фантазером.

К примеру, он любил перед проповедью сыграть на церковном органе регтайм – афроамериканские мелодии, только-только покорившие Новый Орлеан, а еще мог вложить в Библии карикатурные открытки Томаса Наста и раздать прихожанам. Он даже выучился плясать джигу и чечетку. Словом, преподобный Кэрроуэй охотно знакомил церковь с веяниями светской моды. Многие говорили, что он чересчур эксцентричен, но преподобный Кэрроуэй упрямо пропускал критику мимо ушей и поступал по-своему.

– Я должен прислушиваться к своему сердцу, – настаивал он. – Никто не знает его так, как Бог, и никто не знает меня так, как оно.

На третий день своего сорокапятилетия преподобный Кэрроуэй получил от миссионерского общества письмо на бело-голубом бланке. Американское миссионерское общество конгрегационалистов заведовало делами внешней миссии и каждый год отправляло многочисленные группы проповедников в Восточную и Южную Азию, на Ближний Восток и в Африку – осваивать новые Божьи земли. На сей раз в списке священников, рекомендованных к миссионерской службе в Китае, торжественно значилось имя преподобного Кэрроуэя. Поручитель описал его как человека твердой веры, стойкого, смекалистого, идеального кандидата для миссии на Востоке.

Миссионерство в Китае было в то время делом отнюдь не простым. Ходили слухи, что там ужасная антисанитария, дурной климат, враждебное население и высокий процент смертности среди проповедников. Без твердой веры нелегко было отважиться ступить на эту «тернистую землю».

В детстве преподобный Кэрроуэй прочел в берлингтонской библиотеке «Путешествия Марко Поло». В памяти остались книжные описания монгольской степи – священной, таинственной и недосягаемой, как вечернее сияние, разлитое по краешку закатного солнца. Письмо вдруг пробудило в нем ребячью сторону его натуры, и внутренний ребенок запрыгал, закричал, протянул ручонку, пытаясь ухватить разноцветные облака на горизонте.

Уняв сердцебиение, преподобный Кэрроуэй взялся за перьевую ручку: он решил принять назначение. Загадочный Восток всегда вызывал в нем жгучее, наивное любопытство. Он и сам толком не знал, что влекло его в Китай – желание нести Благую весть или стремление удовлетворить это любопытство – быть может, и то и другое.

Он и не подозревал: самая что ни на есть настоящая степь приведет его сперва в ад, а затем в рай.

Вскоре пришло официальное извещение от миссионерского общества, и дело было решено.

Чтобы как следует подготовиться к предстоящему путешествию, преподобный Кэрроуэй снова нанес визит в библиотеку, где хранилась полная коллекция номеров «Китайского вестника» с самыми разнообразными заметками и историями об этой древней империи. Тогда-то он и прочел про Хуа Госяна, чья восхитительная выдумка потрясла его воображение.

Преподобный Кэрроуэй задумал пойти по стопам «мудреца ушедших лет» и на собственные средства купил эдисоновский аппарат последней модели и несколько кинопленок, решив увезти их с собой в Китай. Ему верилось, что они окажут миссии бесценную помощь и чудо, которое случилось с Хуа Госяном в Гуйхуа, свершится вновь.

Тем же летом преподобный Кэрроуэй, взяв с собой киноаппарат, вместе с девятью другими миссионерами пересек на пароходе Тихий океан. В пути он изучал книги и миссионерские журналы о Китае, письма проповедников, но обнаружил, что их описания восточной державы сумбурны и противоречивы, совершенно друг с другом не сходятся, как будто в одну коробку насыпали кусочки из разных пазлов и они никак не складываются в цельную картинку.

Каждый раз, когда преподобный Кэрроуэй убеждался в этом, он откладывал книгу, становился на носу парохода и всматривался в даль. Муссон перекатывал неторопливые величавые волны в белесой пене, темно-зеленое море походило на огромный прозрачный аквариум с жидкими изумрудами, и край его терялся в той точке, где взгляд касался изогнутой линии горизонта, – море до того широченное, что мощь его неописуема.

Прямо как степь?

Мысли преподобного Кэрроуэя вдруг приняли причудливый оборот. Безбрежный сине-зеленый океан перед глазами мало-помалу наложился на воображаемые картины степных просторов. Эта фантазия показалась ему куда реальнее и правдоподобнее всех книжных описаний.

Благородные пастыри прибыли в Шанхай, затем, после короткой передышки, направились в Пекин, где остановились в Конгрегационной церкви Северного Китая на Дэншикоу, в хутуне10 Юфан. Во время Ихэтуаньского восстания11 церковь сожгли и лишь недавно отстроили заново, и теперь четырехэтажный готический храм из кирпича и дерева – украшенный с четырех сторон великолепными витражами, со шпилем, увенчанным крестом, – возвышался среди приземистых сыхэюаней12, как великан среди пигмеев. За выступающие по бокам серые мраморные пьедесталы, которые так полюбились местным жителям, церковь прозвали «восьмигранными яслями».

В церкви на Дэншикоу священники провели полгода: сражались с мандаринским наречием, разбирались в тонкостях сложных китайских церемоний и обычаев, пытались постичь эту древнюю империю. У преподобного Кэрроуэя обнаружился завидный талант к изучению языка, так что вскоре он уже мог худо-бедно общаться с пекинцами. А вот к чему он, увы, не смог приноровиться, так это к палочкам для еды. Этот столовый прибор, который местные называли «куайцзы», оставался для него столь же удивительным и мудреным, как китайская философия, управляться с ним было труднее, чем укрощать норовистого коня.

С киноаппаратом тоже вышла неувязка. Пекин оказался куда восприимчивее к новым веяниям, чем представлялось преподобному Кэрроуэю. По слухам, несколько лет назад, когда загадочная вдовствующая императрица Китая13 праздновала семидесятилетний юбилей, англичане подарили ей кинопроектор. Правда, во время киносеанса из-за слишком быстрого вращения мотора пленка загорелась и случился пожар. Вдовствующая императрица сочла это дурным знамением и строжайше запретила приносить кинопроектор во дворец.

Но о чуде кино к тому времени знала уже вся столица. Вскоре в «Театре теней Дагуаньлоу» на улице Дашилань за воротами Цяньмэнь, в «Чайном саду Вэньминь» на Сиданьском рынке, в театре «Цзисян» на Дунъаньском базаре, в театре «Хэшэн» на Синьфэнском рынке в районе Сичэн начали проходить один за другим показы «западных картинок». Кино стало для пекинцев делом привычным.

Преподобный Кэрроуэй слегка приуныл: он-то думал, что столичные жители будут дивиться на новинку из далеких краев, точно на чудо света, а оказалось, что к ней уже успели остыть. Быть может, утешал себя преподобный, в глухой провинции киноаппарат по-прежнему редкость, уж там-то он придется людям по душе.

К слову, о вдовствующей императрице преподобный Кэрроуэй слышал немало: о ее бесчинствах, сумасбродстве и безумной идее объявить войну чуть ли не всему миру. Впрочем, она уже скончалась и лежала глубоко под землей, в усыпальнице, похороненная вместе с легендами и несметными сокровищами, оставившая после себя лишь опустошенный, мрачный город-призрак.

Как-то раз на рассвете преподобный Кэрроуэй проезжал на рикше мимо ворот Тяньаньмэнь. Он с любопытством вглядывался в очертания величественного, древнего Запретного города вдали. В этот час Запретный город кутался в голубоватую дымку, пряча силуэты своих дворцов, необычайно тихий, как дряхлый старик, уснувший в плетеном кресле. Он тоже был при смерти, а может, уже умер – точно как вдовствующая императрица.

Преподобный вовсе не подозревал, что с покойной императрицей будет связана, пусть и весьма отдаленно, его собственная судьба.

В те годы положение конгрегационалистов в Китае оставляло желать лучшего, прихожан не становилось больше, к тому же почти все они жили в провинциях Гуандун, Фуцзянь и кое-где на севере. Церковь надеялась, что новоприбывшие миссионеры отправятся в самую глубь страны, «освоят» новые земли.

Спустя полгода обучения сгоравшие от нетерпения наставники посчитали, что их подопечные уже овладели теорией и готовы приступить к практике.

Одним лунным вечером тринадцать священников, в числе которых был преподобный Кэрроуэй, собрали в церковной комнате отдыха. На стене висела карта Китая. Красные кнопки на карте отмечали места, где уже служили миссионеры; там, где кнопок не было, конгрегационалисты еще не проповедовали. Несколько красных точек было разбросано вдоль побережья, в остальном же карта зияла белой пустотой.

Миссионерам разрешили выбирать любые земли из тех, что не отмечены кнопками. Священники растерянно переглянулись. Ни об одном из этих краев у них не было ни малейшего представления.

Преподобный Кэрроуэй спокойно окинул взглядом карту. Провинции, горные хребты, реки и дороги были прочерчены на ней подробнейшим образом – в отличие от прямых границ на карте Америки, эти линии были затейливы, точно китайские иероглифы. Да и сам Китай казался на бумаге иероглифом из множества витых черт, замысловатым и изящным, словно загадочная и глубокая китайская поэзия.

Преподобный Кэрроуэй решил прислушаться к своему сердцу. Он закрыл глаза и молча помолился. Когда он снова посмотрел на карту, в глаза ему бросилось одно слово.

Одно слово из двух иероглифов: Чифэн.

Будучи прилежным учеником, он знал значение этих иероглифов: «красная вершина». Он тут же вообразил удивительную картину: пылающий алым горный пик тянулся ввысь, пронзал тучи и упирался в небосвод. Преподобный повторил слово про себя, смакуя оба слога – их звучание на китайском походило на далекий зов ангельских труб, и его вдруг охватил легкий трепет, и сердце разгорелось.

Почему же так откликнулось в нем незнакомое название? Пока разум искал ответ, чувства уже взяли верх: под влиянием порыва он поднял правую руку, перекрестился, коснулся пальцами губ и указал на Чифэн.

Судя по скупым церковным записям, Чифэн был «округом прямого подчинения» в Северной Чжили, рядом с владениями монгольских князей. Располагался он к северо-востоку от Пекина, там, где сходятся степи Чжили, Маньчжурии и Монголии, в двухстах пятидесяти с лишним милях от столицы; населяло его около ста тысяч человек. Земли Чифэна тянулись на семьдесят миль в ширину и сто пятьдесят в длину, вдоль просторной степи и пустыни.

Как это напоминало Гуйхуа, город Хуа Госяна! Преподобный Кэрроуэй пришел в полный восторг. Он верил, что его направляет само Небо.

Епископ предупредил его, что почва там неплодородная, климат скверный; то был суровый край за Великой стеной, где – почти наверняка – жили монгольские араты14 – буддисты, которых не так-то легко обратить в христианскую веру.

– Где, как не в суровом краю, воссиять Божьей славе? – возразил преподобный Кэрроуэй. – И разве вера Моисея пошатнулась, когда он стоял перед Красным морем?

После таких слов епископ махнул на уговоры рукой, собрал священнослужителей, и все вместе они пожелали своему смелому и решительному брату удачи.

Преподобный Кэрроуэй с радостью погрузился в сборы. Ему удалось наскрести по крупицам кое-какие сведения о Чифэне – преподобному не терпелось разузнать, каков он – город, куда ему предстояло отправиться.

В отличие от многих других китайских городов, способных похвастать тысячелетней историей, Чифэн был основан не так давно. Чтобы сохранить свою власть в монгольских степях, цинский император разделил степные кочевья на несколько чуулганов и хошунов15 и отдал их под управление местной знати. Монгольских аристократов избавили от налогов, возложив на них лишь две обязанности: церемониальную и воинскую. Каждый хошун – с его горами, реками, пастбищами и людьми – целиком принадлежал своему монгольскому господину.

Ближайшими к столице чуулганами были Джо́соту (что означало «почтовая станция») и Джу-Уд («сто ив»). От них шли дороги к Чжили, кроме того, они соединяли Монголию с северо-восточными провинциями; между городами тянулись караванные пути, торговля процветала. Монголы в Джосоту и Джу-Уде жили бок о бок с китайцами. Между двумя чуулганами – на берегу реки Инцзиньхэ, у подножия горы Хуншань – пролегала богатая природными ресурсами равнина Улан-Хад. Она так удачно располагалась, что лучшего места для привала и придумать было нельзя. Поэтому торговцы, следуя на север или юг, неизменно останавливались там, чтобы отдохнуть. Мало-помалу на равнине выросли китайские поселки, которые позже превратились в настоящий торговый городок – среди его жителей больше всего было китайцев, хотя монгольские купцы тоже частенько туда наведывались. Со временем город стал важнейшим торговым узлом Восточной Монголии.

Этот город, Улан-Хад, пересекал границы обоих чуулганов, к тому же туда стекался «свободный народ», те, кто не подчинялся дзасаку (так в Цинской империи называли правителей хошунов), что порождало немало проблем с наведением порядка, налогами, правосудием и обороной. Кончилось все тем, что император отделил Улан-Хад от чуулганов и учредил в нем бюро патрулирования. Город не раз менял имя и лишь пару лет назад, превратившись в округ под прямым подчинением Чэндэской управы, стал называться Чифэном.

Преподобному Кэрроуэю Чифэн представлялся необыкновенным местом. С самого основания в нем крылось что-то таинственное и противоречивое. Его возвели в степи, и все же он был частью Китая; вокруг него раскинулись владения степных дзасаков, но им самим, как и уездными городами равнины, напрямую управлял император; львиную долю его территории занимали истинно монгольские привольные пастбища, а на городских улицах выстроились ряды разномастных китайских лавок; по лугам брели пастухи, подгоняя быков и овец, по торговому пути днем и ночью колесили купцы, и краем уха слышно было, как ламы поют свои мантры. Чифэн вскормили непохожие культуры, и он остался где-то посередине, на границе этих культур, не склоняясь вполне ни к одной из них, – поэтому у него было два лица. И никак было не различить, какое лицо появилось раньше, с разных сторон каждому виделось свое.

В ту ночь, после чтения о Чифэне, преподобный Кэрроуэй увидел сон. Ему снилось, что он ступает по вершине красной горы, а над ним, на возвышении, стоит женщина. Стоит прямо-прямо, на самом пике, похожая на город у подошвы горы: она, как и город, двулика, одно лицо – жесткое, смелое, лицо той, что многое повидала и испытала; второе – с тонкими, изящными чертами, слегка печальное. Лица безостановочно мелькают, и преподобному все не удается уловить тот миг, когда одно лицо сменяет другое; он упорно карабкается к женщине, но не может дотянуться даже до краешка ее красной юбки.

Вдруг таинственный лунный свет нисходит с небосвода и обволакивает преподобного. Цвета стремительно блекнут, все вокруг становится ослепительно-белым. Женщина медленно идет к преподобному, шаги ее легки, невесомы, красные одежды посреди белоснежного света приковывают к себе взгляд. Преподобный протягивает руку, хочет к ней прикоснуться, а она рядом, близко-близко, и в то же время – где-то совсем в другой эпохе, ином пространстве.

Женщина начинает кружиться в причудливом, невиданном танце, и ее лица снова и снова сменяют друг друга, следуя за ритмом. Неожиданно преподобный Кэрроуэй слышит низкий мужской голос – незнакомец то ли читает сутру, то ли поет. Мало-помалу лунный свет заливает весь мир… Незаметно сон кончился, и преподобный, как ни старался, уже не мог припомнить до мельчайших подробностей все, что в нем видел, он даже не был уверен, правда ли ему приснились женщина с мужчиной.

Следующий месяц прошел в подготовке к путешествию. Преподобному Кэрроуэю предстояла немалая работа: упаковать множество книг, приборов, лекарств, пригодных в хозяйстве инструментов, найти, на чем он будет все это перевозить, раздобыть револьвер «Смит-Вессон» 586-й модели на случай опасности. Других конгрегационалистов в Монголии не было, преподобный мог рассчитывать лишь на себя самого.

К счастью, человек он был зажиточный, притом щедрый, денег на сборы не жалел.

Но тут случилось то, что простой смертный не в силах предвидеть, а деньги не способны исправить.

Каждые выходные в церкви на Дэншикоу служили вечернюю литургию. В тот день один прихожанин, по фамилии Би, привел на литургию сына. Старина Би, длинноногий малый с заскорузлыми руками, разгуливал в ветхой желтой шляпе из фетра; выпученные глаза под короткими широкими бровками создавали впечатление, что их обладатель неизменно чему-то удивлен. Его сыну, Сяоманю, было всего десять лет.

Большая голова Сяоманя болталась на тонкой шейке – казалось, шея вот-вот переломится. Его красивые раскосые глаза смотрели тускло, безжизненно, оставаясь равнодушными ко всему, что бы ни происходило вокруг.

К своим десяти годам ребенок так и не начал говорить. Старина Би обошел все окрестные храмы, а когда это не помогло, обратился к Христу, надеясь, что этот бог окажется чудотворнее бодхисаттв16 и даосских святых и быстрее излечит сына. И хотя церковь не слишком-то одобряла его мотивы, с прихожанами как-никак было туго, так что отца с сыном приняли в общину.

Литургия началась, и взгляды паствы устремились вперед. Пользуясь тем, что взрослые отвлеклись, ребенок стащил со стола для причастия горящую свечу, улизнул через боковую дверь и выбежал на задний двор.

По вечернему небу плыли тонкие облака – ветер рвал их в длинные клочья, похожие на пеньковые тросы, и эти тросы обвивали шею лунного серпа, подвешивая его к небесному куполу. Неровный лунный свет погрузил задний двор в бледный сумрак, надгробия и углы домов растворились в темноте, словно отделившись от остального мира. Ребенок сел на ступеньку, пристроил на ладони свечу, не сводя глаз с дрожащего огонька – во всем дворе только на нем и можно было сфокусировать взгляд.

Вдруг в траве между надгробиями мелькнула серая мышка. Увидав чужака, она тут же бросилась наутек. У Сяоманя загорелись глаза, он вскочил и, подняв свечу, поспешил вдогонку. Мышь юркнула в сарай за дворовой оградой – в этом сарае под окном прогнили доски и образовалась дыра, которую не успели залатать.

Ребенок пролез через дыру. Внутри громоздилась хозяйственная утварь общины, хранились продукты и кое-какое оборудование для печати. Между ящиками высились стопки соломенных подстилок, превращая сарай в подобие лабиринта.

Зверек уже успел скрыться. Сяомань поднял свечу повыше и запищал точь-в-точь как мышка. Его губы двигались так уверенно, будто он и вправду знал мышиный язык. Мышь прислушалась к этому новому звуку, помедлила секунду и наконец показалась в проходе.

Не переставая пищать, Сяомань попытался ухватить зверька за серую шерстку. При этом он случайно разжал вторую ладонь, и свеча упала на пол.

Рисовая солома мгновенно вспыхнула – фш-ш-ш! – и Сяоманя вдруг опоясал огненный круг. С соломенных подстилок пламя перекинулось на пачки недавно купленного картона, набросилось на коробки с ситцем, мотки джутовой пряжи и тюки с одеждой. Весь этот скарб оказался прекрасным топливом, огонь разгорался все жарче. Сарай тотчас потонул в густом черном дыму.

Увы, свой киноаппарат преподобный Кэрроуэй тоже припрятал в сарае. Он держал его в большом, прочном деревянном ящике, а сам ящик окружали горки березовых дощечек размером с ладонь – из них собирались мастерить нательные крестики. Сперва занялась древесина на кресты, вокруг ящика взвилось пламя, взревело, заплясало. Из каждого уголка поползли внутрь ящика огненные язычки, с треском запылала пленка, кадры с чудесными картинками один за другим погибали в пожаре. Следом горячие языки принялись облизывать деревянный корпус, ручку и объектив аппарата, и те съежились, скорчились…

К тому времени, как на пожар сбежались люди, от сарая уже ничего не осталось. Среди развалин преподобный Кэрроуэй с грустью разглядел то, что когда-то было киноаппаратом, – огонь привел его в полную негодность, превратил в странную, обугленную резную деревяшку; починить его было невозможно, оставалось лишь выбросить.

Сяоманю удалось спастись. Разъяренный отец схватил его за шею, выволок на середину двора и свирепо выпорол кнутом. Ребенок не сопротивлялся, тощее тельце невольно вздрагивало под свистящими ударами, рот открывался и закрывался, но не раздавалось ни звука. Желтоватую кожу полосовали жуткие шрамы, и все это под отборную отцовскую брань, в которой священники не разбирали ни слова.

Преподобный Кэрроуэй не вынес такого зрелища, подошел, остановил руку старины Би, сочувственно погладил Сяоманя по голове: что ж, мол, на то, видно, Божья воля, ни к чему наказывать этого заблудшего ягненка.

Старина Би бухнулся на колени и разрыдался. Он был бедным кучером, денег на возмещение убытка у него не водилось, так что он совсем растерялся. Сын, вцепившись в краешек отцовой одежды, глядел равнодушно, без страха, без злобы, точно происходящее не имело к нему ни малейшего отношения.

Преподобному Кэрроуэю ничего не оставалось, кроме как объявить, что сам он на компенсацию не претендует. Пусть старина Би решает с общиной, как ему расплатиться за все остальное – преподобному и без того хватало хлопот.

«План Хуа Госяна» с треском провалился. Несколько дней преподобный Кэрроуэй обивал пороги увеселительных заведений столицы, надеясь купить кинопроектор, но так и не сыскал желающих его продать. Фирмы, в которые он обращался, заявляли: если заказать новый аппарат из Америки, в Китай его доставят не раньше, чем через полгода. Так долго преподобный Кэрроуэй ждать не мог.