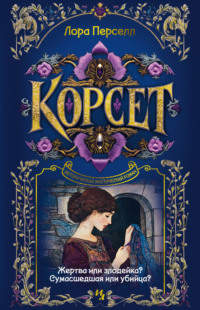

Buch lesen: "Корсет"

Copyright © Laura Purcell, 2018

© А. А. Нефедова, перевод, 2025

© Серийное оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025

Издательство Иностранка®

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025

Издательство Иностранка®

* * *

Посвящается Стеф

О вы, которых жизнь тепла так и легка,

Вы, грязной нищеты не ведавшие люди, —

Вы не бельем прикрыли ваши груди,

Нет, не бельем, но жизнью бедняка.

Во тьме и холоде, чужая людям, свету,

Сиди и шей с склоненной головой…

Когда-нибудь, как и рубашку эту,

Сошью сама себе я саван гробовой.

Но для чего теперь я вспомнила о смерти?

Она ли устрашит рассудок бедный мой?

Ведь я сама похожа так – поверьте —

На этот призрак страшный и немой.

Да, я сама на эту смерть похожа.

Томас Худ. Песнь о рубашке1

1. Доротея

Блаженной памяти матушка учила меня семи телесным делам милосердия: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, принять странника, утешить больного, навестить узника и похоронить умершего. Почти всё из этого мы делали с ней, пока она была жива. Когда же пришел ее час, мы с папой похоронили ее, так что и этот пункт можно было вычеркнуть из списка.

Из всех семи дел милосердия я до некоторых пор не отваживалась только на одно: посетить томящихся в тюрьме. Женщины моего круга имеют возможность раздавать еду и одежду бедным, но вот тюрьма… Нам просто некого навещать там!

Однажды за завтраком я попыталась заговорить об этом с отцом. Сказала ему, что по завету мамы хотела бы проявлять милосердие и таким образом. Но мои слова, горячие и неловкие, повисли в воздухе вместе с облачком пара, что поднимался из носика заварочного чайника. Я до сих пор хорошо помню, как папа сузившимися глазами взглянул на меня поверх утренней газеты:

– Благотворительность – это не состязание, Доротея. А эти дела милосердия… вовсе не обязательно делать все семь.

– Да, сэр. Но мама говорила…

– Ты же знаешь, твоя мать была очень… – Он на миг опустил взгляд на газету, подыскивая слово. – У нее были довольно странные религиозные взгляды. Не стоит принимать близко к сердцу то, что она говорила.

Несколько мгновений мы молчали, уставившись на другой конец стола, где пустовал ее стул.

– Мама была паписткой 2, – продолжила я, старательно намазывая тост маслом. – И я совсем не стыжусь этого.

Мне кажется, если бы я даже грязно выругалась в его присутствии, он покраснел бы не так сильно. Его лицо прямо побагровело.

– Я не позволю тебе шляться по тюрьмам! – прокричал он. – И, что бы там ни говорила твоя мать… я твой отец! Ты была и останешься протестанткой! И кончено!

На самом деле, слово отца никогда не было для меня законом. Достигнув совершеннолетия, я унаследовала от матери приличную сумму, которой могла распоряжаться по своему усмотрению. А отец и слова поперек не смог мне сказать, когда я жертвовала из этих денег на благоустройство тюрем.

Тюрьмы, равно как и мамин католицизм, манили меня, как все запретное и опасное. Я участвовала в попечительских советах женских тюрем, организовывала комитеты помощи заключенным Ньюгейта 3 и покупала брошюрки об Элизабет Фрай 4.

Не могу сказать, что благодаря этой деятельности я снискала признание в свете, зато обзавелась целым кругом новых друзей – в основном сочувствующих угнетенным старых дев и жен пасторов. Гораздо более достойные люди, чем расфуфыренные зазнайки, которых отец прочил мне в подруги.

– Как же ты найдешь себе достойную партию, – сокрушался он, – если все время таскаешься по тюрьмам в компании своих безумных благодетельниц?!

– Я вовсе не дурна собой, и у меня есть довольно внушительное приданое от мамы, а если мужчина настолько глуп, что его смущает мое увлечение благотворительностью, значит, он просто не достоин меня.

Папе было нечем крыть, как всегда.

Два года назад Женское благотворительное общество Оакгейта затеяло новый проект: разобрать старый покосившийся сарай, служивший местом заключения, и построить на его месте новую тюрьму. Вот он – мой шанс! Когда женское крыло тюрьмы было готово, Общество решило, что благородным леди будет полезно навещать женщин-заключенных и вести с ними душеспасительные беседы. Естественно, я вызвалась в числе первых.

Я посетила многих несчастных в этой тюрьме. Отчаявшихся, брошенных всеми, жаждущих хоть какого-то утешения. Но никогда я не встречала таких преступников, как она.

Тем утром я кормила Уилки – моего кенара, – когда мне принесли известие от главной надзирательницы тюрьмы о том, что у них появилась новенькая. Я сразу поняла, что речь идет о самом страшном преступлении – убийстве. Сердце сильно забилось от волнения, я приказала подать карету и уже на бегу схватила шляпку и перчатки.

По мере приближения к зданию тюрьмы я нервничала все сильнее, так что даже во рту пересохло. Поистине, никогда не знаешь, чего ожидать от убийцы. Раньше мне казалось, что за каждым убийством стоят серьезные причины: разбитое сердце, месть за смерть родителей, жестокий обман или шантаж. Но это заблуждение. Убийства зачастую совершаются по гораздо более прозаичным мотивам, а иногда даже и вовсе без них.

Я помню миссис Блэквуд, которая утверждала, что «не топила этих милых сладких деток – это они пришли и утопили детей, заставив смотреть на весь этот кошмар». Помню мисс Дэвис, которая говорила, что никогда не держала зла на того молодого темнокожего и вообще ничего не имеет против таких, как он, но, увы, он должен был умереть, ибо ей было предначертано принести его в жертву. Но самым жутким был, пожалуй, случай миссис Рен.

– Да, я убила своего мужа.

– Он бил вас?

– Нет!

– Изменял?

– Что вы! Никогда!

– Тогда что плохого он вам сделал?

– Он совершил ужасное!

Выяснилось, что ему не понравилась ее стряпня. Причем он сказал об этом всего один-единственный раз. Но этого миссис Рен хватило для кровавой расправы над мужем.

– Любая на моем месте поступила бы так же! – заявила она.

Поведение этих женщин могла бы объяснить разве что френология 5. Как она утверждает, жажда убийства заложена в некоторых от рождения, о чем свидетельствует особое строение черепа. Если не принять вовремя меры или если возникают воспаления определенных органов – убийство становится неизбежным. Напрасно общество игнорирует столь важную науку. Если бы черепа этих женщин исследовали еще в детстве, убийства, возможно, удалось бы предотвратить правильным воспитанием и обучением. А у взрослых деформация мозга зашла уже слишком далеко. А если мы уже не можем изменить натуру этих несчастных, как же мы спасем их души?

На горизонте показалось новое здание тюрьмы. Выбеленный камень сверкал на солнце, даря надежду на раскаяние и искупление. Еще не законченное мужское крыло стояло в лесах, сквозь которые просматривались контуры стен и оконные проемы. Круглые окна женского крыла, напоминающие иллюминаторы, делали все здание похожим на огромный пароход. К железной ограде жались молодые деревца. Когда они подрастут, внутренний дворик станет тенистым и зеленым. Все это производило обнадеживающее впечатление и вселяло мысль о том, что, может быть, не все еще потеряно.

Сторож отпер ворота – новенькие, они открылись почти беззвучно, без скрипа и скрежета. Пока я выбиралась из кареты и оправляла платье, подошел смотритель и вписал мое имя в книгу посетителей. Потом появилась одна из надзирательниц и повела меня по уже хорошо знакомым выкрашенным известью коридорам. И вот я в кабинете главной надзирательницы.

Как только я вошла, она поднялась из-за стола мне навстречу. При этом на кожаном поясе что-то звякнуло. Это была связка ключей, которые совсем не походили на ключи от мрачного узилища – новенькие и блестящие, как и все здесь. В кабинете надзирательницы пахло деревом и известкой.

– Мисс Трулав, вы точны, как всегда, – она вежливо поклонилась, звякнув ключами.

– Конечно, мэм. Сгораю от нетерпения увидеть вашу новенькую.

Лицо надзирательницы приобрело не вполне понятное мне выражение, но совершенно точно без всякого намека на улыбку. Эта женщина казалась воплощением казенного учреждения: неопределенный возраст, правильные, но совершенно заурядные черты лица, монотонный голос.

Форму ее черепа разглядеть было весьма затруднительно, так как на голове у нее сидел кипенно-белый накрахмаленный чепец. Если бы непременно нужно было что-то о ней сказать, то я, пожалуй, предположила бы, что не очень-то ей нравлюсь. Правда, она никак не выказывала этого, так что предположение основывалось скорее на интуиции, чем на конкретных фактах.

– Мисс Трулав, пожалуйста, будьте предельно осторожны с ней. Она действительно крайне опасна.

От этих слов у меня по телу побежали мурашки.

– Вы сказали, она здесь за убийство?

– Да-да, именно.

– Жестокое и кровавое?

– Нет. – Она поджала губы, но голос ее не изменился. – Коварное. Убила свою хозяйку, у которой состояла в прислугах. Убивала постепенно, день за днем.

Значит, это не убийство в порыве гнева. Меня так и подмывало спросить, как именно она это сделала, но я сдержалась, хоть и с большим трудом. Главная надзирательница не такая, как я: она не пытается докопаться до истинных мотивов преступления и уж точно не надеется на раскаяние преступника. Ее задача просто кормить и одевать этих женщин. Похоже, она отказывает им в наличии души.

– Горничная? Сколько ей?

– Вот это как раз самое ужасное. Ей всего шестнадцать.

Боже, совсем ребенок!

Я никогда не имела дела с ребенком-убийцей. Но тем лучше для моих изысканий! У меня будет возможность изучить строение еще не окончательно сформировавшегося черепа и посмотреть, развились ли до конца те самые участки, что отвечают за преступные наклонности.

– Как ее зовут?

– Рут Баттэрхэм.

Какая звучная фамилия! Словно кулак, разрезающий воздух.

– Не проводите ли вы меня в ее камеру?

Главная надзирательница молча направилась к выходу из кабинета.

Некоторое время мы шли по коридорам с чистыми и гладкими полами, пока не остановились около одной из огромных железных дверей. Какая она внушительная – а за ней ведь всего лишь ребенок! – промелькнуло у меня в голове. Эмалевая табличка на двери была пока без надписи: Рут поместили в эту камеру совсем недавно и еще не успели написать ее имя и вынесенный приговор.

Главная надзирательница открыла смотровое окошечко в двери. Затаив дыхание, я заглянула внутрь.

Я всегда буду помнить ее именно такой, какой увидела тогда. Она сидела на краю своей койки, полностью одетая. На коленях у нее лежал толстый просмоленный канат. Сильно ссутулившись, Рут склонила голову набок, так что я не могла точно определить, какого она роста, но на первый взгляд казалось, что не выше среднего. Темные кудри падали ей на виски. Ее, как и других заключенных, перед помещением в камеру коротко остригли. Такая мера защищала от паразитов и придавала преступницам вид кающихся грешниц. Но на облике Рут Баттэрхэм это почему-то сказалось ровно противоположным образом: оттого что ее волосы окутывали голову густым темным облаком, она стала больше похожа на дьяволицу, чем на полную раскаяния грешницу. Поэтому сразу рассмотреть строение черепа мне не удалось. Возможно, увеличена шишка убийства над ухом, но, чтобы понять это, мне нужно ощупать ее голову. Возможно, она даже позволит сделать это.

Весь ее облик излучал какое-то спокойствие. Она перебирала пеньковую веревку, и пальцы ее при этом двигались очень размеренно. Руки девочки казались довольно мускулистыми, но в них не чувствовалось устрашающей силы – обычные руки человека, зарабатывающего свой хлеб физическим трудом.

– Вы, наверное, хотите поговорить с ней? У нас давно не было убийц. С тех пор как повесили мисс Смит. – Главная надзирательница не стала дожидаться моего ответа и зазвенела ключами, открывая дверь.

Девочка подняла голову мне навстречу. На меня внимательно смотрели два темных глаза, обрамленных пушистыми ресницами. Ее руки отпустили веревку, которая с шумом соскользнула на пол.

У меня перехватило дыхание: как она могла так спокойно заниматься своей работой, понимая, что, возможно, именно такая веревка прервет ее жизнь?

– Баттэрхэм, это мисс Трулав. – Главная надзирательница тяжело вздохнула, что я тут же посчитала выражением некоей неприязни ко мне. – Пришла тебя навестить.

Я опустилась на единственный имевшийся в камере стул. Одна из его ножек была короче других. Мне пришлось подобрать подол.

Рут смотрела прямо в глаза, без наглости, скорее, с некоторым любопытством.

В какой-то миг я даже испытала что-то похожее на разочарование. Она оказалась на вид совершенно невзрачной, даже немного мужеподобной, с тяжеловатым подбородком и слишком широко расставленными глазами. Нос выглядел на удивление плоским. Как говорится, плоский нос – плоский ум. Но потом я подумала о том, что мысль об убийстве редко приходит в голову красивым и богатым.

– Я вас не знаю, – промолвила она.

– Еще нет, – улыбнулась я, хотя чувствовала себя довольно глупо.

Голос ее звучал совсем не по-детски. Он был даже каким-то грубоватым, и в нем сквозило усталое безразличие ко всему миру. От его тембра у меня почему-то снова пробежал мороз по коже.

– Я навещаю всех женщин в этой тюрьме. И в первую очередь тех, у кого нет родни.

– Ну, такая богачка, как вы, может позволить себе любой каприз. Даже это.

Она снова принялась за веревку и перевела взгляд на кружку, поднос и Библию, аккуратно разложенные на подоконнике. Ее пальцы с почерневшими от смолы ногтями и сгибами продолжали проворно двигаться.

– Да, я могу приходить и уходить, когда захочу. Но я здесь не для развлечения. Я пришла ради тебя. Пришла предложить утешение, насколько это возможно.

– Хм… – Она не поверила ни единому моему слову. Возможно, за свою короткую жизнь эта девочка никогда не знала доброго отношения.

– Я подожду за дверью, – сказала главная надзирательница. – Смотровое окошко открыто. Так что без шуточек, Баттэрхэм!

Рут не удостоила ее ответом.

Замок щелкнул – и я оказалась наедине с девочкой-убийцей.

Странно, но я никогда не видела преступниц, столь хорошо владевших собой. Взрослые женщины – та же Дженни Хилл – плакали у меня на плече или умоляли о пощаде. Но только не Рут. Она вовсе не походила на заплаканную девочку или ребенка, жаждущего материнского тепла. Рут продолжала теребить на коленях веревку, которая все больше становилась похожей на копну волос.

Она убивала свою хозяйку медленно, методично, день за днем…

Я содрогнулась. Не надо поспешных выводов. Не всегда тишина бывает зловещей. К тому же макушка Рут выглядела довольно широкой. Это было заметно, даже сквозь густые волосы. Возможно, у нее чрезмерно развит участок мозга, отвечающий за чувство собственного достоинства. Или она просто не понимает, что такое утешение. Как я могу ожидать от нее, что она обратится к Господу с искренним раскаянием, если никто никогда не проявлял к ней милости? Этой девочке нужно, прежде всего, понять, что значит друг. И возможно, я смогу им стать.

Я откашлялась:

– Надзирательница зовет тебя Баттэрхэм. Наверное, им так положено. Но я бы хотела обращаться к тебе по имени, которое было дано тебе при крещении. Можно я буду называть тебя Рут?

Она пожала плечами. При этом стало заметно, что платье ей тесновато.

– Как вам угодно.

– Ты знаешь, почему ты здесь, Рут?

– Я убийца. – Она сказала это без тени гордости. Но и стыда в ее голосе тоже не было.

Я молчала, ожидая продолжения. Но Рут просто продолжала молча теребить веревку. Она не пыталась ничего объяснить. И впадать в истерику от отчаяния она тоже, по всей видимости, не собиралась.

Это успокоило меня.

– И кого же ты убила?

Она насупила брови и моргнула несколько раз.

– О, наверное, довольно много людей, мисс.

Я была ошарашена, услышав такой ответ. Получается, были и другие жертвы, о которых не знает полиция?

Эта ее дурацкая веревка уже начинала меня раздражать, мешая сосредоточиться. Может, Рут просто не до конца понимает, в чем ее обвиняют? Я уже наблюдала случаи, когда тяжесть содеянного словно выдавливала, стирала из головы преступника память о совершённом преступлении. У Рут то же самое? Может, она сейчас бездумно, как попугай, повторила то, что ей сказали надзиратели? То, что она убийца, это ее или их слова? С большой осторожностью я стала расспрашивать девочку дальше.

– Правда? И ты сожалеешь о содеянном?

Она растянула губы в кривой улыбке, обнажив два желтых зуба:

– Ну… Да… Хотя… По-разному…

– Это как?! – выпалила я, от удивления непроизвольно подавшись вперед. – Ты считаешь, что можно раскаиваться сильнее или слабее? В зависимости от… чего?

– Ну, были люди, которых я не собиралась убивать. Сначала получилось случайно. – Ее голос впервые слегка дрогнул. – А потом… Я пыталась, пыталась остановить это – но было уже поздно. Этих людей мне искренне жаль… А еще… – Она запнулась и тяжело вздохнула.

– Что еще?

– Некоторых я действительно ненавидела.

Больше всего на свете мне хотелось в этот момент позвать главную надзирательницу. Ведь если девочка говорит правду, полиция знает не обо всех убийствах. Но «настучать» (выражаясь языком заключенных) на нее сейчас – значит потерять всякую надежду завоевать ее доверие. И тогда я уже не смогу обследовать ее голову и понять, кто же она на самом деле.

– То есть… В убийстве тех, кого ты ненавидела, ты не раскаиваешься? – постаралась аккуратно подытожить я.

Она смотрела на меня в упор своими огромными темными глазами:

– А вы как думаете, мисс?

Я была обескуражена, но во мне все еще теплилась надежда. Ведь если она говорит о ненависти, то это в каком-то смысле даже хорошо. Значит, она действовала в исступлении, а не с маниакальным хладнокровием, как я подумала вначале.

Рут смотрела на меня, а пальцы ее ловкими и умелыми движениями продолжали теребить веревку, отчего мне опять стало не по себе.

– Странно, что тебе дали такую грязную работу. Разве ты не предпочла бы вязать носки или шить рубашки? Думаю, я могла бы замолвить за тебя словечко главной надзирательнице.

На ее лице снова появилось какое-то слабое подобие улыбки.

– Надзирательница сама хотела отправить меня в швейную. Пришлось упереться, чтобы остаться в камере. Странно, правда? Они заперли меня здесь, обыскивают всех, чтобы мне, не дай бог, что-то не пронесли. А потом, как ни в чем не бывало, главная отправляет меня шить!

– Но почему бы и нет? Ведь шитье самое мирное и полезное занятие, разве нет?

Она снова криво улыбнулась:

– О, мисс!

– Что? Я не понимаю…

– Как раз в швейной я опаснее всего!

Может, она все-таки слегка не в себе? Я решила ничего не говорить главной надзирательнице о других убийствах, пока не подтвердится, что таковые действительно были. Если все это лишь плод воспаленной фантазии Рут, то главная будет потешаться надо мной за моей спиной.

– Что же опасного в шитье? Да, иглой или спицей можно уколоться, но это вовсе не смертельно. К тому же в швейной всегда присутствует надзирательница. Иголкой никого не убьешь, Рут!

Она уставилась на меня своими темными большими глазами и сказала:

– Правда?

2. Рут

Если бы я родилась мальчиком, всего этого никогда бы не произошло. Я никогда не взяла бы в руки иглу, никогда не познала бы своей силы, и жизнь моя сложилась бы совсем по-другому. У меня было бы гораздо больше шансов, что называется, выбиться в люди и, конечно, защитить свою мать. Но увы, я родилась девочкой, и мне было предначертано разделить судьбу всех девочек из бедных семей: я оказалась привязанной к своей работе, словно игла с продетой в ушко нитью.

Шитье – это как отдельная жизнь. Жаль, что никто этого не понимает. Игла мгновенно принимает на себя настроение того, кто взял ее в руки, а нить затем впитывает эти эмоции. Можно шить с нежностью, можно успокаивать себя шитьем, стежок за стежком, а можно шить с ненавистью. Шитье в ярости всегда оборачивалось для меня спутанными нитками и неровными стежками. Хотя шить в ярости тоже можно. Но лучше дождаться, пока она перейдет в ненависть. Медленную, расчетливую ненависть, тлеющую в кончиках сжимающих иглу пальцев, незаметную ни для кого, кроме тебя самой.

Говорят, ненависть – напрасное чувство, разрушительное и бесполезное. Но это заблуждение. Я овладела своей ненавистью и обратила ее в оружие. Но, мисс, судя по вашему лицу, вам это чувство совсем не знакомо?

Тех, к кому впервые испытал настоящую ненависть, запоминаешь на всю жизнь. Тех, кого ты была готова полюбить, если бы только они позволили. Но от их презрения ты съеживаешься, как платье под дождем. Они умеют показать, как ты выглядишь в их глазах – жалкой и омерзительной, так что самой сделается противно. Чтобы пробудить настоящую ненависть, нужен особый талант к жестокости.

Как у Розалинды Ордакл.

Выглядела она как настоящая фарфоровая куколка, с длинными белокурыми волосами, казалась гораздо взрослее всех остальных учениц и, естественно, была любимицей учителей. Я могла бы рассказать о многих гадостях, что она сделала мне в тот год, когда мне исполнилось двенадцать, в пансионе для девушек миссис Хоулетт. Но по-настоящему достоин упоминания только один случай.

Это произошло ранней осенью, когда дни уже становились короче.

Прозвенел звонок, и мы все высыпали на улицу, на студеный осенний воздух. Сквозь волны серых туч уже проглядывала луна, а на площади зажгли фонари. Я торопливо шла по мостовой, поглядывая, как девочки сворачивают на соседние улицы.

Возвращение домой из школы все обычно вспоминают как самые сладкие моменты школьных лет, но для меня эти моменты были самыми опасными. Я всегда шла быстро, постоянно озираясь и вздрагивая от каждого шороха. Иногда бежала, спеша как можно быстрее добраться до дома.

Напротив школы, на другом конце площади, начинался узенький переулок. Если у меня получалось быстро преодолеть его, я выдыхала, потому что дальше меня уже никто бы не тронул.

Обычно у меня это получалось.

Но не в тот день.

Розалинда уже поджидала меня там, прячась в тени. Увидев ее, я споткнулась и остановилась возле фонаря. Капор скрывал ее светлые волосы, а лицо под ним было жестким.

– Баттэрхэм!

Мне всегда нравилась моя фамилия, но она произносила ее своим похожим на розовый бутон ротиком так, словно это какое-то грязное слово.

В мерцающем свете уличного фонаря я разглядела за ней других девочек из пансионата.

– Пропустите меня! – взмолилась я.

– Ты босячка, Баттэрхэм, ты должна выполнять приказания, а не раздавать их!

В сумерках Розалинда казалась еще красивее, но это была какая-то устрашающая, дьявольская красота.

– Пропустите!

– Разве я тебе мешаю?

Ее грациозная фигурка не перегораживала проход полностью. Но за ней стояли остальные девочки, чьи глаза сверкали в темноте, как глаза крыс. Мне предстояло пробежать сквозь строй. Решусь ли я?

Я рванулась вперед в надежде пробиться между девочками, но Розалинда поймала меня, крепко схватив за талию.

– Неуклюжая, слабосильная! Я бы не взяла тебя в прислуги. И как ты будешь зарабатывать себе на пропитание?

Девочки сгрудились вокруг, плотно обступив нас.

Кто-то ударил меня по носу так сильно, что больно стало даже в горле.

Розалинда была права: тогда я не была сильной. Не могла выкрикнуть ей в лицо все то, что вертелось на языке. И уж тем более не могла вырваться из ее цепких рук.

Чьи-то руки дергали за лиф моего платья, я слышала, как рвется ткань.

– Ты не леди! Такая одежда не для тебя! Твое место в сточной канаве! Ты тварь, крыса вонючая!

Остальные девочки одобрительно загалдели. Сквозь дыры порванного платья сквозил студеный воздух, холодя тело.

– Вы только посмотрите! – с усмешкой бросила она девочкам. – Какая изящная шнуровочка! И как туго затянута! Она еще и модница у нас! У тебя никогда не получится благородный силуэт, Баттэрхэм! Для этого корсет должен быть с другими косточками. – Она все дергала за завязки на моей талии. – Вы только посмотрите на это! Дешевка! Это что, тростник? Или гусиные перья?

Я собрала всю свою волю в кулак и плюнула ей прямо в лицо.

В следующий момент я уже лежала на земле. Она повалила меня, и я довольно сильно ударилась щекой о мостовую. Не успела опомниться, как она уже поставила мне на грудь ногу, обутую в изящный сапожок с каблучком. Адская боль пронзила ребра.

– Видишь? Слабоват твой корсет!

Девочки сгрудились надо мной, отбрасывая зловещие тени. Вокруг вырос лес черных ног.

– Тростниковые косточки не годятся для корсета. Как думаешь, их легко сломать?

И все же ей пришлось попыхтеть дольше, чем она думала.

* * *

Когда я наконец поднялась и потащилась к дому, стало уже совсем темно и улицы опустели: ушли с рыночной площади и молочницы, и продавцы фруктов. Об их бойкой торговле напоминали только разбросанная повсюду кожура апельсинов да кучки навоза. Не было слышно ни криков мальчишек, ни скрежета колес. Только старьевщики сновали туда-сюда, и где-то ходил пирожник – его я не видела, но различала густой запах мясного пирога, смешивающийся с дымом от угля.

Повсюду на мостовой валялся мусор. Я брела прямо по этим отбросам, не разбирая дороги, и меня не покидало ощущение, что и мне место лишь на свалке. Отвергнутая всеми и ненавидящая весь мир, я шла, не разбирая дороги, по лужам, по лошадиному навозу, и каждый шаг отдавался болью в теле. Кожа стала липкой от холодной испарины, и на ней проступили крупинки соли, которые больно кололи меня под нижней рубашкой.

На мне был плащ. Он давно стал мне мал, но я сумела завернуться в него, чтобы хоть как-то прикрыться. Я не хотела, чтобы мама заметила следы ног на моем теле и изорванное платье. Но плащ не помогал скрыть хромоту. И я не могла сдержать стона каждый раз, когда острый край поломанной косточки корсета впивался в ребра. А капор просто тащила за собой, держа за оборванные кружева.

Если не удастся зайти незаметно в дом и быстро скользнуть наверх, придется обо всем рассказать родителям. Только не это! Это будет еще больнее, чем побои.

Наш домик был очень маленьким и скромным. Он ничем не отличался от соседних домов, тянущихся вдоль реки: три комнатушки на втором этаже, две на первом и уборная за домом. У многих нет и такого жилья. Я толкнула ободранную, давно не беленную дверь и вошла. Внутри было прохладно, но очень чистенько. Мама сидела у окна и шила в последних лучах заходящего солнца.

Вокруг нее всегда громоздилась куча отрезов разного материала: дешевого льна, батиста, кусочков муслина. Иногда казалось, что ткани высасывают из мамы цвета, с каждым днем добавляя седины и затуманивая голубизну глаз.

Я на цыпочках направилась к лестнице.

Мама не заметила меня. Она целиком и полностью сосредоточилась на своей работе. Я увидела, как она мастерски, слегка лизнув кончик нитки, с первого раза вдела ее в иголку.

И тут под моей ногой предательски скрипнула нижняя ступенька.

Мама подскочила:

– Рут?

Неловко поднявшись на ноги, она вгляделась в меня через завалы ткани.

– Что с твоим капором?

Может, я еще успею убежать наверх? Я попыталась подняться еще на ступеньку, но мама уже кинулась ко мне, разбрасывая куски ткани на своем пути.

– Да ничего с ним не случилось! – торопливо пробурчала я.

– Да? Не похоже! Сколько раз я говорила тебе беречь его?! У нас ведь нет денег на новый!

Почему она сокрушается только о капоре? Да меня всю по кусочкам собирать надо!

Она схватила меня за плащ и притянула к себе.

– Ну почему ты такая разиня и неряха? У меня совсем нет кружев на замену, да и времени на починку нет… Вот и носи теперь рваный, и пусть все смеются над тобой! Может, научишься бережно относиться к красивым вещам!

Это было уже слишком! Сначала эта унизительная трепка от девочек, а теперь еще и мама бранится! Я часто заморгала – глазам стало так больно, словно в них разом вонзили все мамины иголки и булавки.

– У меня никогда не будет красивых вещей. Никогда!

– Ты что такое говоришь, Рут? Это же был лучший…

– Нет! – крикнула я. – Все мои вещи уродливые! И сама я тоже!

– Уродливые?! – повторила мама сорвавшимся от возмущения голосом.

Но я заметила мелькнувшее на ее лице выражение, она не успела его скрыть. Я увидела в ее красных воспаленных глазах стыд. В глубине души она все понимала. Но произнесла совсем другое:

– Кто тебе такую глупость сказал?

Я снова зарыдала. Тогда я еще могла плакать.

– О, Рут!

Мама притянула меня к себе и крепко обняла. Проклятые косточки корсета опять впились мне в ребра. От этой боли и от родного запаха ткани и увядших розовых лепестков я расплакалась еще сильнее.

– Прости меня, девочка моя! Я же не знала… Кто это сделал? Девочки из школы?

Само собой разумеется, такого никогда не произошло бы с моей мамой: моей миниатюрной, изящной мамой. Я не унаследовала ее красоты со своими слишком широко расставленными глазами и тяжелым подбородком.

Я всхлипнула.

– Бедная моя девочка…

Мама достала надушенный платочек с монограммой в уголке – единственный оставшийся с прежних времен – и стала вытирать им мое лицо.

– Посиди здесь, поплачь, девочка моя. А я пойду принесу тебе ужин. – Она заправила мне прядь волос за ухо. – Не волнуйся, Рут, девочка моя милая, я починю твой капор. Мы что-нибудь придумаем.

Она посадила меня в кресло – залоснившееся и побитое молью, но лучшее в нашем доме. Не могу сказать, что мне было в нем очень удобно, ведь косточки сломанного корсета больно впивались в ребра. Мама положила мне на колени носовой платочек и исчезла на кухне.

Загремела посуда. Пытаясь хоть как-то отдышаться и успокоиться, я взяла носовой платок и стала водить пальцем по вышитой на нем монограмме.

Аккуратные, до боли знакомые родные стежки, уже почти выцветшая нить. Дж. Т. Джемайма Трассел. Так звали мою маму в девичестве. До того, как она встретила папу и пальцы ее стали шершавыми и скрюченными от постоянной работы с иглой и нитью. Я закрыла глаза и погладила монограмму на платочке в надежде, что каким-то чудесным образом это поможет мне стать такой же, как мама в молодости.

– Края я смогу аккуратно обметать, и будут как новые, – услышала я ее голос из кухни. – Кружева придется заменить, но я уверена, что в моих запасах найдется что-нибудь.

И снова звякнула посуда.

– Не так уж сильно твой капор и помят. Если хорошенько отутюжить и натянуть ткань, может, форма и восстановится.

Моя милая мама… Она просто еще не видела, в каком состоянии мое платье, ведь я так и сидела в плаще. Даже ей понадобится приложить немало усилий, чтобы починить это…

И вот она появилась в дверном проеме. На большом блюде мама несла несколько ломтиков хлеба и тонко нарезанный сыр. В другой руке у нее была чашка.

– Чай, моя девочка. Пей, тебе станет легче.

– Зачем такая роскошь? – испугалась я.

– Ничего, один раз можно.

Мама ласково забрала у меня платочек и подала чашку. Я взяла ее. Она была горячая, и моей ладони стало даже немного больно. Но эта боль была какая-то приятная, умиротворяющая.