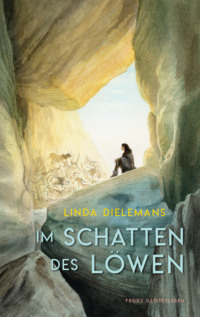

Buch lesen: "Im Schatten des Löwen"

Linda Dielemans

Im Schatten

des Löwen

Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf

Verlag Freies Geistesleben

Der Löwenmann kam nur dann, wenn sie es nicht erwartete. Rief sie ihn, antwortete er nicht. Suchte sie ihn, war er nirgendwo zu finden. Aber wenn sie unter den Sternen mit den Herden dahinrannte, zwischen den Rentieren mit ihren dunklen Geweihen oder den Pferden mit ihren wehenden, zottigen Mähnen, war er manchmal einfach so da. Dann fühlte sie seinen funkelnden Blick schon, bevor sie ihn sah.

Oft war er nicht mehr als ein Schatten, ein Schemen halb versteckt in den Atemwolken der in der eisigen Kälte dampfenden Tiere. Manchmal rannte er neben ihr her. Mit seinen langen, schlanken Beinen hielt er leicht mit ihr Schritt. Er trug immer dieselbe Kleidung. Eine geschmeidige Hose aus dunklem Leder. Gefütterte Stiefel. Einen Mantel mit einem Kragen aus weißem Fuchspelz und verziert mit Streifen von rotem Ocker. Aber er war kein gewöhnlicher Mann. Er hatte den Kopf eines Löwen. Seine Ohren waren weich und rund, bedeckt mit hellbraunem Fell. Scharfe Zähne blitzten in seinem Maul, und seine Augen waren gelb mit kleinen, schwarzen Pupillen. Intelligente Augen. Gefährliche Augen.

Sie wusste nicht, wieso es ihn gab. Niemand hatte je von ihm gehört. Sie hatte ihn zwar gefragt, wer er sei, aber er antwortete nie. Sie wusste nicht, ob er nicht sprechen konnte oder es vielleicht nur nicht wollte. Aber sie wusste, dass er da war, um ihr zu helfen. Er kannte sie, das sah, das fühlte sie. Und sie kannte ihn. Irgendwo tief im Inneren kannte sie diesen Löwenmann. Sie wusste nur noch nicht, wie.

Also fragte sie ihn nichts mehr. Sie wollte ihn nicht aus ihren Träumen verjagen. Irgendwann würde sie entdecken, wer er war, aber vorläufig wollte sie mit seiner Gesellschaft zufrieden sein. Durch ihn war sie nicht mehr so allein.

1

«Junhi! Junhi, wo bist du?»

Die Männerstimme sickerte ihr in die Ohren. Die rennenden Pferde lösten sich vor ihren Augen auf und machten einer leeren Ebene Platz. Erst jetzt bemerkte Junhi wieder, wie kalt der Wind war; ihre Nasenspitze spürte sie längst nicht mehr. Der Duft von gefrorener Luft füllte ihre Nasenlöcher, und Eiskristalle hatten sich in ihre Augenwinkel eingenistet. Sie stachen, während sie sie wegzwinkerte.

Sie war hier schon viel zu lange. Hinter ihr schien eine bleiche Sonne. Sie stand tief an dem hellblauen Himmel, die Felsen entlang der Flusskurve in der Ferne blockierten das Licht. Wind und Schatten arbeiteten zusammen, um sie in Eis zu verwandeln.

Junhi fröstelte. Warum hatte sie sich nicht mit dem Rücken gegen die Felswand gesetzt? Da wäre sie schön windgeschützt gewesen.

Aber hier träume ich besser, dachte sie, ich brauche die Kälte, um zu träumen. Der Wind muss mir in den Ohren sausen. Es muss wehtun.

Sie hatte möglichst viele Rentierhäute mitgerafft, als sie heute früh aus der Wohnhöhle gehuscht war, und sie alle um sich geschlagen, um Schultern und Beine, über den Kopf. Es war nicht genug. Ununterbrochene Schauder durchzuckten ihren Körper und sorgten für verkrampfte Muskeln. Aber sie musste aufstehen. Jemand näherte sich.

Sie ließ die Häute von sich abgleiten und drückte sich hoch. Sofort knickten ihr die Beine weg. Sie kribbelten schmerzhaft, und sie konnte gerade noch verhindern, dass sie mit dem Gesicht auf dem Boden landete. Der Mann in der Ferne beeilte sich zu ihr. Es war Dahs. Natürlich er, wer sonst?

«Was tust du hier?», fragte der Jäger mürrisch. Er zog sie hoch, als hätte sie kein Gewicht.

«Wie oft hat Uma dir schon gesagt, du sollst dich nicht so weit entfernen? Selbst die Hunde wissen, dass es gefährlich ist, im Winter allein draußen zu sein. Wenn die Kälte dich nicht zu fassen kriegt, dann tun es die Hyänen. Sie haben Hunger. Ich höre sie jeden Abend heulen, und sie kommen immer näher.»

«Ich habe meinen Speer dabei, Dahs», antwortete Junhi. «Ich angle gerade. Ich wollte gerade ein Loch ins Eis schlagen.»

Dahs starrte sie an.

«Angeln, womit? Ich sehe weder Haken noch Seil. Lüg mir nichts vor. Du hast wieder geträumt, ich sehe es dir an. Wie oft muss Uma dir noch sagen, dass du damit aufhören sollst? Tukh ist unser Träumer. Tira ist seine Schülerin, nicht du!»

Dahs’ dunkle Augen waren unter seinen schwarzen Augenbrauen versteckt. Gefrorener Atem hing in seinem Bart und Schnäuzer.

Es interessiert mich nicht, was Uma sagt, dachte Junhi, ob sie nun die Stammesmutter ist oder nicht. Sie kann mich nicht ausstehen. Und ich sie auch nicht.

Aber sie schwieg.

«Komm», sagte Dahs. «Es ist Zeit für die Jagd. Wir sind der Herde lange genug gefolgt. Manche Tiere sind müde und hungrig und bleiben zurück. Wir müssen schnell sein, bevor sie von den Löwen geschnappt werden.»

«Ja», antwortete Junhi, aber sie hatte nicht wirklich zugehört.

«Komm», sagte Dahs nochmals. Er schwieg einen Moment, aber dann fasste er Junhi am Kinn und zwang sie, ihn anzuschauen. Seine rauen Finger gruben sich in ihre Wangen.

«Junhi! Schau mir in die Augen. Die Träume sind nicht für dich. Halte dich davon fern.»

«Du tust mir weh!», ächzte sie.

«Dann merkst du dir vielleicht einmal, was ich sage.»

Er ließ sie los und ging davon. Junhi blieb nichts übrig, als ihm zu folgen. Sie rieb sich übers Gesicht, aber sie konnte das Gefühl von Dahs’ glühenden Fingerspitzen nicht wegwischen.

In der Ferne war ein Raubvogel zu hören. Junhi kniff die Augen zu Schlitzen zusammen und spähte in die Luft. Kein Vogel weit und breit. Es war das vereinbarte Zeichen.

Sie schnalzte mit der Zunge, um den anderen Bescheid zu geben, die genau wie sie reglos hinter dem Felsen versteckt dahockten. Langsam kamen sie hervor, die Speere im Anschlag. An der anderen Seite der Herde hatte der Ruf des Raubvogels noch weitere Schatten aus ihrem Versteck gelockt. Junhi konnte sie zwischen den Beinen der Rentiere hindurchschleichen sehen, die Köpfe geneigt und genau wie sie auf der Hut.

Die Herde graste im Tal, sich der Gefahr, die sich entlang ihrer Flanken bewegte, nicht bewusst. Eines der Rentiere hob den Kopf, schnupperte in der vor Kälte knisternden Luft, und Junhi versuchte, seinen Blick zu fangen. Aber es sah sie nicht. Die Rentiere in ihren Träumen sahen sie immer. Sie wussten, wer sie war, und ließen sie so nah an sich heran, dass sie sie berühren konnte. Aber nicht dieses Rentier. Nicht diese Herde.

Schon bald fuhr das Tier fort zu grasen. Sein Geweih bewegte sich träge mit seinem Kopf, und seine Hufe und die weichen Lippen bewegten sich bei der Suche nach dem krustigen Moos, das die Rentiere so gern fraßen, über den Boden. Nur gut, dass es Junhi nicht gesehen hatte. Denn das hier war kein Traum. Das hier war die große Jagd. Heute ging es um Nahrung. Um Kleidung und um Sehnen und Knochen.

Die Jäger schlichen sich von hinten an die Herde heran, wo die schwachen Tiere sein würden. Sie standen ein wenig abseits, als hätten die anderen sie schon aufgegeben. Es waren fünf. Aber fünf waren mehr als genug. Ihre Köpfe schossen der Reihe nach in die Höhe, unruhig und wachsam. Sie wussten, dass sie größere Gefahr liefen als ihre Artgenossen.

Wieder ertönte der Ruf des Raubvogels.

«Jetzt!», rief Junhi und stürmte zusammen mit den anderen Jägern vor, zwischen die abgesonderten Tiere und die übrige Herde. Ängstliche Schreie klangen durch das Tal, gefolgt von dem überwältigenden Lärm von Hunderten Hufen, als die Herde in Bewegung kam. Junhi rannte, johlend und pfeifend, während sie ihren Speer durch die Luft schwenkte und damit ab und zu drohend in Richtung der Tiere stach, die vor ihr wegtrabten. Sie schaute sich kurz um. Es war ihnen gelungen, den größten Teil der Herde in die andere Richtung laufen zu lassen. Ein Meer aus kurzen, weißen Schwänzen und dunklen Geweihen warf Klumpen von Erde und hartem Schnee in die Luft. Einer der die Tiere verfolgenden Jäger schrie und griff sich ins Gesicht. Junhi grinste. Das würde ein blaues Auge werden.

Auf einmal meinte sie aus dem Augenwinkel ein zottiges Raubtierfell zu sehen.

Der Löwenmann?

Sie verlangsamte ihren Schritt, ließ ihren Speer sinken und wollte sich schon fast umdrehen, als jemand sie kräftig am Ärmel zog.

«Junhi! Was machst du da?»

Dann: «Gib acht!»

Etwas prallte gegen sie, es traf ihre Schulter mit einem so harten Schlag, dass sie mit dem Gesicht auf den gefrorenen Boden fiel. Sie spürte, wie ihre Zähne ihre Lippe durchbohrten, und schmeckte Blut. Als sie den Kopf hob, sah sie gerade noch ein weißes Hinterteil in Richtung der Herde verschwinden. Sie starrte dem Rentier mit offenem Mund nach.

«Junhi, geht es?»

«Nein.»

Sie drehte sich auf den Rücken. Es war Cramh, der besorgt auf sie herabsah. Cramh und zum Glück nicht Dahs. Der hätte sie so fest geschlagen, dass sie gleich wieder auf dem Boden gelandet wäre. Cramh streckte seine Hand aus, um ihr aufzuhelfen.

«Was war das?», fragte er, als sie wieder stand.

«Nichts, Cramh. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Das ist alles, und es war dumm.»

Ihre Schulter pochte und schmerzte.

«Ist nicht so schlimm», sagte Cramh. «Wir haben trotzdem noch drei erwischt. Da, schau.»

Ein Stück weiter waren die verängstigten Rentiere geradewegs in die Falle gelaufen. Vier neue Jäger hatten sie erwartet, genau wie Dahs es sich zuvor ausgedacht hatte. Ihre Speere waren schnelle, schwarze Striche vor einem Himmel aus hellblauem Eis. Die Todesschreie der Rentiere füllten Junhis Ohren. Ein Schauer überlief sie.

«Aber wenn Dahs das erfährt …»

«Von mir hört er nichts.»

Junhi musterte ihn kurz, aber Cramhs Blick war freundlich. Sie glaubte ihm.

«Danke.»

Der Mann zuckte mit den Schultern. «Es entgeht mir durchaus nicht, dass Dahs dich auf dem Kieker hat. Er mag zwar der Anführer der Jäger sein, aber das bedeutet nicht, dass er anderen das Leben schwer machen darf. Versuche nur, nicht mehr allzu viel von unserem Essen entwischen zu lassen. In Ordnung?»

«Ich verspreche es», sagte Junhi mit einem schiefen Grinsen.

«Komm, wir helfen ihnen», sagte Cramh. «Rentiere laufen nicht von allein zum Feuer. Erst recht nicht, wenn sie gerade getötet wurden.»

«Du hast Blut auf deinem Mantel. Lass mich es herauskämmen.»

Die Stimme der Stammesmutter Uma war leise, aber gebieterisch.

Junhi warf noch einen sehnsüchtigen Blick zu dem Feuer, setzte sich dann aber gehorsam außerhalb der Reichweite der Hitze, die da so herrlich von den Flammen und den Steinen abstrahlte. Uma saß nie am Feuer, sondern blieb meist in den Schatten gerade außerhalb des Kreises von Menschen. Sie schlief in der hintersten Nische der Wohnhöhle, wo die scharfen Felsen hervorragten, als ob das Innere der Erde sie mit seinen harten Armen beschützen wollte. Ihr sei ohnehin nie kalt, sagte sie. Und für die Stammesmitglieder sei es leichter, mit ihren Fragen zu ihr zu kommen, wenn die anderen nicht gleich alles mitbekamen.

Das stimmte. Aber Junhi hatte nicht um ein Gespräch gebeten. Und was kümmerte sie dieses Blut? So viele Leute hatten Blut an den Mänteln. Das war normal. Sie hatte zwei schwere Hinterläufe in die Wohnhöhle getragen. Und jetzt wollte sie sich nur noch entspannen und aufwärmen. Sie schauderte und zog die Hände in die Ärmel zurück. Viel half es nicht.

«Dahs hat mir von deinem Ausflug erzählt», sagte Uma hinter ihr, während sie einen knöchernen Kamm mit kurzen Bewegungen durch den Pelz von Junhis Mantel zog.

Natürlich ging es darum.

«Hattest du vergessen, was ich dir gesagt habe?»

«Nein, Uma.»

«Und trotzdem gehst du hinaus.»

«Es tut mir leid.»

Die Frau hörte auf zu kämmen. «Sieh mich an.»

Langsam drehte Junhi sich um. Umas Gesicht war weich und rund, und die Haare auf ihrem Kopf waren in Dutzenden strammer kleiner Knoten zusammengefasst. Ihr Blick war besorgt, aber Junhi wusste, dass diese Besorgtheit aufgesetzt war. Uma nahm ihre Hände. Ihre fleischigen Finger waren warm.

«Ich weiß, dass du träumst. Ich weiß auch, dass du mir nicht alles erzählst. Und vielleicht bist du auch eine bessere Träumerin als Tira. Aber du kannst ihren Platz nicht einnehmen, das verstehst du doch, oder? Es gibt keinen anderen Platz für sie. Du bist stark und schnell. Du musst rennen und jagen und für deine Kinder sorgen, wenn du Mutter wirst. Die Träume sind für Tira. Sie ist Tukhs Schülerin.»

Uma seufzte.

«Ich bin die Stammesmutter, Junhi. Es ist meine Aufgabe, für alle zu sorgen. Die Träume, die die Mutter schickt, sind verräterisch. Die Wahrheit liegt tief in ihnen verborgen, und nur ein echter Träumer kann sie erkennen. Wenn du einfach so jedem Traum folgst, der sich dir präsentiert, wirst du Katastrophen verursachen. Katastrophen, die nicht wiedergutzumachen sind.»

«Dann lehre mich, die Wahrheit zu erkennen», flehte Junhi. «Lass Tukh mir helfen!»

Es war nicht das erste Mal, dass Uma sie auf das Träumen ansprach. Und es war nicht das erste Mal, dass Junhi um Tukhs Hilfe bat. Warum gab Uma nicht nach? Sie musste doch für den Stamm sorgen! Warum dann nicht für sie?

«Nein», antwortete Uma entschieden. «Ich verbiete dir, künftig noch zu träumen.»

«Wie kann jemand aufhören zu träumen? Träumen tut doch jeder.»

Junhi musste sich Mühe geben, nicht loszuschreien. Schreien half nichts, erst recht nicht bei Uma. Der Mund der Stammesmutter verwandelte sich in einen harten Strich.

«Jetzt stell dich nicht dumm. Du weißt, was ich meine. Von jetzt an huschst du mir nicht mehr davon zu abgelegenen Orten. Und glaube nur nicht, ich würde sie nicht kennen. Und jeden Traum, der dennoch kommt, erzählst du auf der Stelle mir. Hoffentlich dauert es dann nicht lange, bis sie aus deinem Kopf verschwunden sind. Du musst sie vergessen. Also auch keine Zeichnungen mehr, Junhi. Nicht in der Wohnhöhle und erst recht nicht auf den Felsen im Freien. Verstehst du, warum ich das sage?»

Junhi wollte ihre Hände aus denen Umas losziehen und davonrennen, weit weg von dem Feuer und der Höhle und der grausamen Frau, die vor ihr saß, aber die Stammesmutter hielt sie entschlossen fest. Kapierte Uma es denn nicht? Ohne ihre Träume war Junhi nichts. Ohne ihre Träume war sie niemand. Sie würde den Löwenmann nie mehr sehen.

Ihre Augen füllten sich mit Tränen, aber die bösen Worte, die auch aus ihr herauswollten, behielt sie für sich. Sie ließ den Kopf hängen. Keine Träume mehr, kein Löwenmann. Keine Zeichnungen mehr, um zu beweisen, dass sie die Pferde und Rentiere aus ihren Träumen wirklich gesehen hatte. Ohne Zeichnungen hatten ihre Träume keine Bedeutung. Und das war genau, was Uma wollte.

«Ich sehe, dass du es begreifst», sagte Uma. «Aber trauere nicht zu lange, Mädchen. Tränen sind für den Tod, nicht für das Leben. Gib das Träumen auf, wie ich dich gebeten habe. Sei vernünftig. Ich werde Dahs sagen, dass er dich im Auge behalten soll.»

«Als ob er das nicht schon jetzt täte!»

«Nicht so unverschämt, Junhi.» Um Umas Augen erschienen harte Linien. «Das steht dir nicht.»

Dann entspannte sich ihr Gesicht. «Es ist nicht leicht, Stammesmutter zu sein. Komm her.»

Sie breitete die Arme aus, und obwohl es nichts gab, das Junhi in diesem Augenblick weniger gewollt hätte, ließ sie sich doch von Uma umarmen. Es war wundersam, wie jemand so hart im Innern und so weich von außen sein konnte. Junhi erstickte beinahe, sie ertrank in einem Fluss aus Haut und Fett, aus Brust und Bauch. Als die Stammesmutter sie losließ, waren ihre Wangen rot und sie keuchte ein wenig.

Uma lächelte. «Und jetzt geh.»

Schnell stand Junhi auf, wischte sich übers Gesicht und entfloh.

Der restliche Stamm saß um das Feuer. Männer und Frauen, Jung und Alt. Einer der Männer flickte einen Mantel, eine Frau schnitzte einen neuen Speer.

Die älteren Kinder spielten mit den Kleinen oder unterhielten sich, aber Junhi gab sich keine Mühe, sie zu verstehen. Ein Baby weinte, und die Mutter begann leise zu singen. Ihre Stimme hallte von den Seitenwänden der Höhle wider, und die Melodie wogte durch den Raum. Schlafe, schlaf ein, sagte das Lied. Es half.

Junhi fand ein Fleckchen zwischen einem dösenden Hund und jemandem, der mit dem Rücken zu ihr saß. Er drehte sich um. Es war Cramh. Junhi nickte ihm zu und entspannte sich. Hier war sie sicher.

«Iss etwas», sagte Cramh und reichte ihr ein Stück geröstetes Fleisch.

«Und das.» Er drückte ihr einen feuchten Ball in die Hände. «Aus dem Magen der Rentiere von heute früh. Gut für dich.»

Junhi schlug die Zähne in das halbverdaute Moos. Es schmeckte sauer und war schleimig, aber sie hatte schon so lange nichts Grünes gegessen, dass auch eine Handvoll frischer Frühlingskräuter nicht schmackhafter hätten sein können. Und anders als so ging es nicht. Menschen bekamen Bauchschmerzen vom Moos, wenn sie es einfach so aßen. Das wusste sie aus Erfahrung.

Junhi leckte sich die Finger ab und nahm dann einen Bissen von dem Fleisch. Es war wunderbar saftig und heiß, aber es blieb Rentier. Wieder Rentier. Sie konnte es nicht mehr riechen, wollte es nicht mehr schmecken. Nur mühsam schluckte Junhi das Fleisch hinunter. Die andere Hälfte gab sie dem Hund neben sich. Der hatte keine Probleme damit und schmatzte nur lautstark.

«Was meinst du: Wann kommen die Mammuts wieder?», fragte sie Cramh. «Oder die Wisente?»

Cramh musste lachen.

«Wir hätten wohl alle Lust auf etwas Abwechslung. Aber ich weiß es nicht. Sie sind nicht in Tukhs Träumen, und Dahs hat auf seinen Erkundungszügen noch nichts gesehen, was darauf hinweist, dass sie unterwegs wären. Wir müssen also noch etwas durchhalten oder demnächst weiterziehen. Es wird schade sein, diese Wohnhöhle zurückzulassen. Aber sei froh, dass wir nicht Hunger leiden.»

«Das stimmt.»

Fast tat es ihr schon leid, das Fleisch an den Hund verfüttert zu haben, aber der kroch näher an sie heran, legte seinen Kopf auf ihr Bein und seufzte zufrieden, während sie ihm das Fell kraulte.

Vielleicht sollte ich auch einfach zufrieden sein, dachte Junhi, genau wie du, Hund. Wir haben es warm und bekommen zu essen. Was gibt es noch mehr zu wollen?

Ein Zuhause. Einen Stamm, in dem ich beachtet und nicht nur beobachtet werde.

Auf der anderen Seite des Feuers glänzten Dahs’ Augen. Wie kleine Kohlen waren sie, immer glühend und leicht zu einem brüllenden Feuer anzufachen. Junhi war mehr als einmal diejenige, die dieses Feuer weckte. Aber sein Blick war diesmal nicht auf sie gerichtet. Er saß entspannt an die Höhlenwand gelehnt und unterhielt sich mit Tira, seiner Tochter.

Sie war ein dünnes, sehniges Mädchen mit glattem, schwarzem Haar, das sie immer hinter die Ohren strich. Und sie war schlau. Junhi wusste sehr gut, wie schlau sie war. Aber ihr Rücken war krumm wie der Stamm des verwitterten Wacholderbaums, der am Fuß der Felsen wuchs. Sie konnte nicht gut gehen und hatte immer Schmerzen. Während Junhi sie betrachtete, sah sie, wie sich Tiras schmales Gesicht mehr als einmal verzerrte. Dahs sah es auch, aber immer, wenn er versuchte, sie zu trösten, schob Tira seine Hand weg. Sie wollte kein Mitleid, selbst nicht von ihrem Vater. Und ihre Mutter war schon vor langer Zeit gestorben. Junhi konnte sich schon gar nicht mehr recht erinnern, wie sie ausgesehen hatte. In dieser Hinsicht hatten sie und Tira etwas miteinander gemein.

Ein Luftstrom fuhr hart durch die Wohnhöhle, als die Ledervorhänge am Eingang plötzlich beiseitegeschoben wurden. Manche Leute murmelten böse, und sogar dem Hund schauderte. Er kroch noch etwas näher an Junhi heran. Neben Junhi schüttelte Cramh den Kopf.

«Träumer», brummte er.

Alle schwiegen still, als Tukh in das Licht des Feuers trat, sogar die Kinder. Junhis Herz hämmerte wild, während sie den Atem anhielt. Er hatte geträumt, und er hatte seinen Traum gezeichnet. In seinem Bart hing Farbe. Was für ein Traum war es gewesen? Kamen die Mammuts? Musste der Stamm weiterziehen? Waren sie in Gefahr?

Tukh sah sich kurz um, als begriffe er erst jetzt, wo er war. Die Elfenbeinperlen auf seinem Mantel schlugen leise gegeneinander, und schmelzendes Eis tropfte aus seinen Haaren über die Falten auf seiner Stirn. Dann lächelte er mit funkelnden Augen und entblößten Zähne. Sie waren rot vom Spucken von Farbe auf die Felsen. Träumer zeichneten mit ihrem Atem.

Erleichtert ließ Junhi die Luft aus ihren Lungen entweichen, und die Spannung, die vorübergehend wie eine dicke Rauchwolke in der Wohnhöhle gehangen hatte, löste sich auf. Es war ein guter Traum gewesen. Tukh sagte nichts, aber sein Lächeln war deutlich genug. Schnell verschwand er in die Dämmerung hinten in der Wohnhöhle. Zu Uma. Die Stammesmutter würde seine Träume als Erste hören, und zusammen bestimmten sie dann, was der Traum bedeutete und was getan werden musste. So ging es immer und so musste es sein.

Es dauerte eine Weile, bevor Tukh ans Feuer zurückkam. Er schaute sich um und setzte sich dann zu Dahs und Tira. Mit ausholenden Gesten erläuterte er seiner Schülerin seinen Traum. Es war schwer, nicht neidisch zu sein.

Tukhs Hände webten Figuren in die Luft, so fließend und schnell, dass Junhi nicht sehen konnte, was sie darstellten. Tira schien ihre Schmerzen zu vergessen und lauschte aufmerksam. Wenn sie etwas fragte, antwortete Tukh liebevoll und geduldig. Dahs mischte sich nicht in ihr Gespräch, sondern schaute zu. Er war stolz auf seine Tochter. Alle konnten es sehen. Es war, als ob Tira zwei Väter hatte.

Und ich? Ich habe niemanden.

Erst als der Hund zu fiepen begann, merkte Junhi, dass sie ihn fest in sein Fell zwickte. Schnell ließ sie los. Aber der Hund erhob sich und trottete an einen Ort, an dem er hoffentlich besser behandelt würde.

Cramh schaute Junhi stirnrunzelnd an. «Der Hund kann auch nichts dafür, dass du unglücklich bist.»

«Ich wollte ihm nicht wehtun.»

«Aber genau das hast du.»

«Es tut mir leid, Cramh.»

Er schaute sie nicht mehr an, als er aufstand und sich ein Stück weiter wieder hinsetzte. Sie war wieder allein, wie sie es schon seit dem Tag war, an dem sie ihre Eltern verloren hatte. Sie war noch ein kleines Mädchen gewesen. Vor zwölf Wintern oder vielleicht noch mehr. Eine lange Zeit, wenn man allein ist.

Junhi starrte in die Flammen, während sie versuchte, ihre Tränen hinunterzuschlucken. Tränen waren für den Tod, nicht für das Leben. Das sagte Uma immer. Morgen würde es besser gehen. Morgen war die Welt wieder neu.