Buch lesen: "Memorias de un antihéroe"

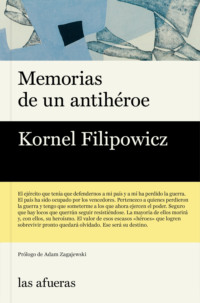

Memorias de un antihéroe

Kornel Filipowicz

Memorias de un antihéroe

Prólogo de

Adam Zagajewski

Traducción de

Teresa Benítez

las afueras

Créditos

Título original: Pamiętnik antyboatera, 1961

© Aleksander y Marcin Filipowicz, ٢٠١٩

© del prólogo, Adam Zagajewski, 2019

© de esta edición, Editorial Las afueras, 2019

Av. Diagonal, 534, 2º 2ª

08006 Barcelona

www.lasafueras.com

ISBN: 978-84-949837-5-7

Diseño de la colección: Hermanos Berenguer

Maquetación: María O’Shea

Imagen de la cubierta: Maria Jarema, Rytm IX, 1958 (detalle)

La vida humana no tiene precio, pero actuamos siempre como si algo la sobrepasara en valor. Pero ¿qué?

Antoine de Saint-Exupéry

KORNEL FILIPOWICZ,

UN ESCRITOR A CONTRACORRIENTE

Adam Zagajewski

Kornel Filipowicz. Guardo en la memoria la imagen de un hombre alto, aunque la altura no era lo más llamativo. Hace algunos años, cuando me pidieron una remembranza de él para un libro en el que sus amigos lo recordaban, escribí un texto que titulé Un hombre erguido. Y no me refería solo a que no andaba encorvado; ese «ir erguido» era también un signo de libertad, independencia, coraje.

Recuerdo los encuentros de escritores cracovianos antes de la caída del comunismo. Por aquel entonces, yo era muy joven. Lo observaba todo con la curiosidad característica del introvertido que se encuentra de repente en un lugar público; veía a literatos cuyos rostros y siluetas reflejaban conformismo, cautela, sometimiento a la presión de la censura, evasión de los temas más espinosos. Lo llevaban grabado en sus caras y sus cuerpos, en sus posturas, en su encorvamiento, en su temor evidente y visible para el observador, en una cierta lentitud en los movimientos…

Kornel Filipowicz no era así. Él sobresalía en medio de la masa. Con su postura erguida decía: soy independiente. Había algo provocador en ello. Se debía en parte a que Kornel tenía dos vidas: una dentro de su despacho, frente al escritorio, como todos los escritores, prisioneros de apartamentos más o menos grandes; y otra, en la naturaleza. Le encantaba esta segunda vida, y estoy convencido de que también le gustaba la primera (porque quién se dedicaría a la escritura si no disfrutase de la soledad y de la contemplación durante largas horas). Eran famosas sus excursiones en kayak a las que invitaba a sus amigos —a veces, incluso flemáticos eruditos que raramente salían de la biblioteca se dejaban persuadir para embarcarse en una larga expedición por las aguas del Vístula—.

Otra de sus pasiones era la pesca. Cracovia se halla en una región bordeada por montañas que, aunque pequeñas, van elevándose poco a poco hasta dar con los Tatras, unos Alpes en miniatura. Abundan allí los ríos de montaña que, al desembocar en la llanura, moderan la velocidad de su cauce y derraman su agua sobre las piedras. Allá solía esperar Kornel Filipowicz —no a diario, claro está—, para quien estas escapadas de la ciudad eran una fiesta. Esperaba con la caña, y con botas altas de goma, como todo pescador que se precie. A su lado era posible ver a Wisława Szymborska. Kornel, de pie en el agua, o abriéndose paso por el río poco profundo, y lanzando el anzuelo de cuando en cuando; Wisława, sentada en una sillita plegable, preparando la comida para los dos.

La célebre poeta, ya entonces admirada en Polonia y en otros países (cuando recibió el Premio Nobel, Kornel ya había fallecido), asumía encantada la humilde función de cocinera, se convertía en el Viernes del pescador, el cazador, el hombre. Ella, que —salvo en aquellas excursiones—era una mujer independiente, moderna, conocida no solo por su obra, sino también por su humor, su inteligencia, su conversación, de buena gana se transformaba por un día en la modesta ayudante del pescador. ¡El amor todo lo puede! Porque Wisława Szymborska y Kornel Filipowicz fueron una pareja que solo separó la muerte de Kornel en 1990. Todos en Cracovia saben que el maravilloso poema de Wisława Szymborska Un gato en un piso vacío es una elegía de una contención extraordinaria a Kornel, y su protagonista es la gata negra Kizia, a la que el escritor, seguramente con razón, atribuía cualidades de filósofa…

Eran una pareja inteligente, desde el principio sabían que, cuando dos escritores se unen, tienen que resolver dos grandes problemas: el del espacio y el del tiempo. El tiempo: como es sabido, los escritores no solo escriben, también leen mucho, y la lectura es, desafortunadamente, una actividad asocial —si bien, a un nivel más profundo, une a las personas—. El espacio: los autores son tan territoriales como los pájaros y la mayoría de los mamíferos, reptiles y anfibios. No pueden vivir sin su habitación propia, a poder ser con las paredes forradas de corcho, como exigía Marcel Proust y, en cualquier caso, aislada, en la medida de lo posible, de las otras partes de la vivienda.

Sí, vivían separados. Una feliz casualidad hizo que sus pequeños apartamentos se encontraran situados muy cerca uno de otro, apenas los separaban cien metros (y entre ellos había un bonito mercado de frutas y verduras). Vivían separados, pero también juntos, continuamente vencían esa corta distancia que los alejaba, y es probable que en el camino se abastecieran de frutas y verduras frescas. Seguramente Wisława pensaba en este mercado cuando, después del galardón sueco, se lamentaba de que no podía comprar patatas sin tener que firmarle un autógrafo a la tendera.

Kornel Filipowicz nació en los kresy —las tierras fronterizas orientales de la Polonia de preguerra—, en Ternópil, en 1913, pero siendo aún niño, se trasladó con su familia a Cieszyn, una pequeña ciudad al sur del país, en la frontera entre Polonia y la República Checa. Allí estudió hasta finalizar el bachillerato. Entre sus profesores estaba el reconocido poeta Julian Przybo , uno de los principales exponentes de la vanguardia polaca, al que Kornel estuvo unido por una amistad de largos años.

, uno de los principales exponentes de la vanguardia polaca, al que Kornel estuvo unido por una amistad de largos años.

Desde joven sintió afinidad por la ideología de izquierdas, socialista, que iba de la mano del interés por las corrientes innovadoras en el arte y la literatura. Mucho más tarde, en la década de los setenta, se vinculó a la entonces incipiente oposición democrática, que se enfrentaba a las tendencias totalitarias del Gobierno comunista. Por cierto, la casualidad quiso que a mí, entonces un joven autor, me encomendaran la tarea de provocar el encuentro de Wisława y Kornel con la conocida actriz Halina Mikołajska, que trajo desde Varsovia una carta-manifiesto de la oposición (que pasó a la historia como la «carta 59») en la que recogía firmas. Pude ver cómo de inmediato ambos firmaron el manifiesto sin vacilar, pese a ser muy conscientes de que aquello les podía traer consecuencias lamentables (el partido comunista, vengativo como la mafia siciliana, no perdonaba estas cosas).

Volvamos a los años cuarenta, periodo que marcó la forma de ver el mundo de Kornel.

Vivió acontecimientos trágicos a causa de la guerra; reclutado en septiembre de 1939, participó en enfrentamientos contra los alemanes, fue apresado, pero logró fugarse y regresar a Cracovia, la ciudad de sus estudios universitarios y donde prácticamente pasó toda su vida de adulto. Como muchos de sus coetáneos, participó activamente en la resistencia antinazi y, al igual que estos, fue arrestado y enviado al campo de concentración de Gross-Rosen y luego al de Sachsenhausen-Oranienburg.

Alguien que hoy, sentado en su cómodo sillón de Ikea, escriba sobre aquella época, a duras penas podrá imaginarse el horror de la ocupación alemana. Ni Kornel Filipowicz, ni su mujer eran judíos y, sin embargo, su vida en aquellos años fue extraordinariamente penosa. Conocieron el hambre, el terror, la violencia física. Kornel estuvo en la cárcel y en campos de concentración, su compañera también sufrió hambre, inseguridad, humillaciones, como en julio de 1943, cuando tropas de la Wehrmacht y la Gestapo cercaron todo el barrio y Maria, en avanzado estado de embarazo, tuvo que pasar horas tumbada boca abajo sobre la hierba, aplastando el feto.

Aquí surge el dilema, tal vez central, de la escritura de Filipowicz. Durante mucho tiempo lo mencionó la crítica literaria polaca —cuando aún existía, porque ahora ya solo quedan jóvenes periodistas que escriben sobre libros que no tienen tiempo de leer—: durante la guerra y la ocupación vivió y vio cosas espantosas. Era una persona buena, noble, y su narración, marcada por su característico humanismo, atenuaba en cierto modo el horror de los hechos presentados, algo que algunos críticos le reprocharon. Hasta en el enemigo que pudo asesinarlo, Filipowicz veía a la persona. Se podría decir que, incluso en las condiciones más duras, le fascinaba la resistencia que ante una situación extrema opone la vida, la vida común y corriente. Le era ajeno el radicalismo de escritores tales como Tadeusz Borowski, autor de excepcionales relatos sobre Auschwitz, o Curzio Malaparte (quien, como sabemos, gustaba de las imágenes extremas), por no mencionar a sensacionalistas posteriores como Jonathan Littell.

Más sobre su primera esposa: ya antes del estallido de la guerra conoció a la pintora y escultora Maria Jarema. Tenía mucho talento, era hermosa y estaba dotada de una personalidad fuerte, digamos que era un ser fuerte; esta pasión en el existir se podía adivinar en las numerosas fotografías que quedaron de ella. Maria se identificaba con la sensibilidad vanguardista. Se entendía bien con Kornel, con toda seguridad no diferían en sus convicciones estéticas y políticas. En 1943 nació su hijo Aleksander, se casaron en 1945, cuando el escritor regresó a casa tras su cautiverio en los campos de concentración. Aquel hombre, entonces joven, volvió a casa completamente extenuado y enfermo de gravedad, era la sombra de un ser humano.

Maria Jarema falleció en 1958, a los cincuenta años, vencida por el cáncer. En cierto modo, es un milagro que su recuerdo siga aún vivo en Cracovia y en Polonia. Acaba de publicarse con bastante éxito una biografía de ella. Un signo visible de su vigencia —aparte de sus obras diseminadas por museos, sus esculturas, sus pinturas y sus dibujos— es la fuente que decora el parque Planty de Cracovia, diseñada por ella.

Las expediciones de pesca de las que he hablado parecen algo absolutamente idílico tras el periodo de la salvaje ocupación. No obstante, los años estalinistas —que en Polonia se extendieron desde 1949 hasta 1955 o 1956, y en los que tampoco escasearon los horrores, con las cárceles llenas de prisioneros en su mayoría jóvenes, cuyo único pecado consistía en que, durante la guerra, no se habían vinculado al comunismo— brindaban a quienes seguían en libertad la apariencia de una vida normal, aunque envuelta en miedo.

El segundo gran amor de Kornel Filipowicz fue, sin duda, Wisława Szymborska. De esto ya hemos hablado, de su relación discreta e inteligente, la relación de dos grandes escritores que sabían cómo combinar la intimidad de la vida en pareja con el aislamiento necesario en el trabajo intelectual. Si aplicásemos aquí unas categorías que ya están claramente obsoletas —las consideramos anacrónicas y ya solo las encontramos entrecomilladas (aunque aún las entendemos a la perfección)—, las categorías de literatura más «masculina» o más «femenina», paradójicamente Szymborska sería más «masculina»; en sus poemas cargaba contra las ideas, escribió sobre la Utopía, se refería de forma explícita a la tragedia totalitaria del siglo xx, le gustaba lo polémico, lo irónico, a veces lo que se acercaba a la mofa. Su poesía posterior a 1956 es una ardiente y perversa, desde el punto de vista intelectual, defensa de la libertad personal frente a la crueldad inhumana de los sistemas totalitarios. Por su parte, Kornel, que al igual que ella odiaba estos sistemas (y ambos conocieron tanto el fascismo como el comunismo), dejaba que las ideas brillaran solo levemente, como el sol en un día nublado de otoño; el lector tenía que imaginar los contornos escarpados de la historia. La escritura de Filipowicz es suave, recuerda a un violín al que se le ha instalado una sordina. Se construye según el principio de «figura y fondo»: el escritor nos muestra la vida de sus personajes, y se trata tan solo de adivinar aquello que los limita y los amenaza.

La obra que dejó Kornel Filipowicz consta de numerosos libros de relatos, novelas cortas, y poesía, si bien esta última es marginal en su escritura. Es decir, esta obra se compone de muchos volúmenes finos. No fue ignorado por la crítica, de hecho lo mencionaban conjuntamente con otros eminentes narradores. La crítica lo respetaba, pero también tenía adversarios. No le seducían los experimentos formales, estaba lejos de las provocaciones ideológicas y formales de autores como Witold Gombrowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz o Leopold Buczkowski. Los detractores de su obra echaban en falta, como ya dije antes, gestos estéticos valientes y radicales. Kornel Filipowicz era un escritor bajo el signo de la templanza y la delicadeza.

Cuando comencé a leer de manera consciente y se formó en mí el gusto literario, entre la gente que escribía sobre literatura era popular el término —claramente peyorativo— «pequeño realismo». Alguien con prejuicios hacia Filipowicz lo emplearía para clasificar su prosa.

El «pequeño realismo» era interesarse por el detalle, centrarse en la relación precisa entre los acontecimientos cuyo sentido no es ni evidente ni especialmente dramático, sentir afecto por la provincia. En particular, esto último salta a la vista en el caso de Kornel Filipowicz, incluso desde sus títulos: Un romance de provincias, Relatos de Cieszyn. Fue un escritor de la provincia, aunque también Cracovia —ciudad que nunca ha olvidado que durante cien años fue la capital del país, y donde al fin y al cabo pasó la mayor parte de su vida— se convierte en escenario de sus relatos. Pero Cracovia es en Filipowicz la provincia, los barrios por los que se mueven los personajes de estas narraciones son zonas periféricas y esto, con toda certeza, era una elección consciente.

En la prosa de Filipowicz lo más importante es la observación, la observación de la gente, las cosas, el mundo. Y sucede que el autor tenía el convencimiento tácito de que en provincias se observa mejor el mundo, que allá todo es más calmado, más lento, y en consecuencia, más visible. Las cosas, los poblados, las casas pueden ser provincianos; no así las personas. Las personas son siempre de tamaño natural y, sobre el fondo de decorados provincianos, son quizá más perceptibles, como Gulliver entre los liliputienses.

En cuanto a Memorias de un antihéroe, es posible que el lector se sienta confuso en algún momento. ¿Por qué ese conformista radical, ese oportunista, captó la atención del autor? No hay una sola respuesta a esta pregunta. Sin duda, en esta long short story se ha introducido el efecto de distanciamiento. El lector no puede conformarse con una lectura rápida que únicamente satisface el hambre de acción; Memorias de un antihéroe es un cuento filosófico. Tiene por objeto despertar el asombro, conducir a la reflexión. Debe mostrarnos la guerra, la ocupación, desde otro prisma, como a través de unas lentes de aumento.

Eso no es «pequeño realismo». La prosa de Kornel Filipowicz puede compararse con el mejor papel, un papel hecho a mano en el que, al observarlo bajo la luz, vemos una filigrana. Porque, a diferencia de los autores que se dedican a producir en masa relatos para ayudar al lector a huir del aburrimiento, la prosa de Filipowicz, si la leemos con atención, contiene también un autorretrato enormemente sutil del autor. Aquí la filigrana es el humanismo. El hombre erguido, por mucho que lo intente, no es capaz de ocultar su nobleza, ni en la vida ni en los libros.

MEMORIAS DE UN ANTIHÉROE

El estallido de la guerra me sorprendió en X, una hermosa localidad de montaña en donde, desde hacía tres años, pasaba las vacaciones.

A finales de agosto, casi todos los veraneantes hicieron las maletas y partieron con retraso en trenes abarrotados. Estuve un par de veces en la estación y vi lo que allí se cocía. Me dije que lo que hace la mayoría de la gente no tiene porque ser, por fuerza, lo que hay que hacer; y me quedé.

Entonces, el cinco o el seis de septiembre (me alojaba en una casa de madera con un balconcito en el piso superior, cerca de la carretera), tras un tiroteo de una hora durante el cual, por recomendación de los propietarios, permanecí en el sótano, vi a los alemanes. Su equipación, disciplina y movimientos eran asombrosos, algo superior incluso a los propios de un ejército victorioso. Los polacos que vi poco después como prisioneros de guerra se encontraban en un estado inferior al de vencidos; estaban destrozados, aniquilados. Como quiero escribir con total sinceridad, diré que ni siquiera me despertaban compasión. No creo que sea del todo incapaz de albergar ese sentimiento, pero es que eran sencillamente infames. Sí, infames, andrajosos, inmundos y salvajes. Animales envueltos en harapos. Es una comparación un tanto arriesgada, pero no se me ocurre nada mejor. Estuve una vez en el ejército y, sin embargo, nunca pude imaginar que ese mismo uniforme, esas botas, esas armas y esos pertrechos pudieran perder su apariencia y su sentido con tanta facilidad y rapidez.

Al día siguiente de la invasión de los alemanes, en uno de los pueblos colindantes, que todavía no había sido ocupado, se produjo el siguiente incidente: una profesora del pueblo (la vi poco después de aquello; en seguida la describiré) se escondió en la buhardilla de su escuela y se quedó allí varias horas esperando la llegada de los alemanes; sabía por el secretario municipal, que tenía teléfono, que se estaban acercando. Pues bien, esperaba en la buhardilla y miraba por la ventana con una ametralladora a su lado. Era, como la gente después contaba, una ametralladora manual Browning, introducida hacía poco en el ejército polaco, ligera, con cargadores para veinticinco balas. Tenía unos tres o cuatro de esos cargadores. Cerca de la escuela había una pequeña pradera con postes para jugar al voleibol; allí impartía las clases de gimnasia. La profesora observaba a los alemanes, que recorrían de arriba abajo la carretera principal, pasando junto a la escuela. Alrededor todo estaba en silencio, la guerra no se hacía oír. A última hora de la tarde, llegaron a la pradera unos cuantos coches y motos. Los soldados se bajaron de las motos y salieron de los coches, fumaron cigarrillos y se pusieron a comer. Incluso, desde un coche empezó a sonar la radio. Lentamente la profesora fue asomando la punta del cañón por la ventanita entreabierta de la buhardilla y empezó a disparar. Disparó y disparó, y repuso todos los cargadores hasta llegar al último. Y qué cosas, ¡disparó cien balas y mató solo a dos alemanes! La vi al día siguiente; la trasladaban en un coche descapotable. Llevaba un vestido negro con lunares blancos, tenía la boca torcida, debajo de la nariz una mancha negra, uno de sus ojos estaba cerrado, como si todavía apuntara a un objetivo, y llevaba el pelo enmarañado, como gallina mojada. Una loca. ¿Era esa la apariencia de un héroe? ¡Valiente heroísmo! ¡Eso era una bazofia! Iba sentada entre dos oficiales alemanes. Uno lucía unas gafas con montura dorada. Ambos tenían una expresión muy tranquila y amable. Me quedé en X dos semanas más, pues pensé que volver a Z no sería en ese momento, por muchas razones, aconsejable. Hacía buen tiempo. Solía salir a pasear por las inmediaciones del puente. De paso, compraba el periódico en el kiosco de la estación y regresaba dando una vuelta por el río. Me sentaba un rato en un pequeño tocón junto al agua, en el lugar donde, no hacía mucho, solía bañarme, y leía el periódico. Al principio, era el mismo periódico que leía antes del estallido de la guerra; poco después, cambió de nombre. Algunos redactores lo justificaban como una vía para seguir sirviendo a la sociedad e informando sobre los acontecimientos y directrices del nuevo Gobierno. En el periódico comenzaron a aparecer, junto a los comunicados de guerra, las noticias políticas y los textos oficiales, notas sobre la cría de conejos, consejos para proteger los árboles pequeños antes del invierno, chistes y anécdotas; incluso reanudaron el rincón filatélico. Era un sustituto deplorable de la antigua publicación, pero al mismo tiempo, era la prueba de que determinadas estructuras permanecen en nuestras vidas, aunque cambien las personas y los Gobiernos. A pesar de que la guerra todavía se estaba librando, circulaban los ferrocarriles, funcionaba el correo, gobernaba el alcalde electo. Sin ir más lejos, el día anterior vi un funeral a la salida de una iglesia. Un funeral de lo más normal, un funeral rural de algún campesino que había muerto de viejo.

Solía sentarme a orillas del río en un lugar que me gustaba; allí leía el periódico y reflexionaba —era un meandro no muy profundo, tranquilo, el agua no cubría por ningún lado, se veía el fondo nítidamente—. Me decía: los ejércitos luchan unos contra otros, unos vencen y expulsan a los otros; y el país sigue siendo eso, un país. La guerra continúa, pero su resultado ya está decidido de antemano. ¿Para qué continúa? Las noticias que llegaban no dejaban lugar a dudas. Tres días después de Bydgoszcz y Cracovia, cayeron Radom y Łód . Durante los tres días siguientes, los alemanes cercaron Varsovia y llegaron a Lviv. En algunas zonas, las divisiones alemanas estrecharon el cerco impenetrablemente; la rendición de las tropas polacas asediadas era solo cuestión de tiempo. El día que eso fuera a suceder dependería de la cantidad de munición de la que dispusieran las tropas. Los milagros no existen.

. Durante los tres días siguientes, los alemanes cercaron Varsovia y llegaron a Lviv. En algunas zonas, las divisiones alemanas estrecharon el cerco impenetrablemente; la rendición de las tropas polacas asediadas era solo cuestión de tiempo. El día que eso fuera a suceder dependería de la cantidad de munición de la que dispusieran las tropas. Los milagros no existen.

El pueblo X se había quedado vacío. Estaba tranquilo. Los alemanes estuvieron allí dos días, luego se marcharon hacia el este. No se escuchaban disparos, todo estaba en silencio. Cuando por las tardes me sentaba junto al río, a menudo oía el zumbido de los aviones, que volaban muy alto y rodeaban nuestra zona. Antes del anochecer, volvían hacia el sur. Una noche, la víspera de mi partida de X me despertaron unos golpes fuertes en la puerta. Durante un rato no dije nada, me hice el dormido; escuchaba atentamente y pensaba. El dueño de la casa no estaba, había ido a N, al aserradero, a por leña e iba a quedarse a dormir allí porque había toque de queda. El hijo de mis caseros, de dieciséis años, se encontraba en una colonia de vacaciones cuando estalló la guerra, y no se sabía por dónde andaba ahora. Escuché con atención: al otro lado de la puerta no se oía nada de ajetreo ni voces, pero enseguida se repitieron los golpes en la puerta.

—¿Quién es? —pregunté.

—Soy yo —oí la voz de mi casera—. Por favor, abra.

—¿Qué ha pasado?

—Ahora le cuento.

Me puse unos pantalones y las zapatillas, y abrí. La casera estaba de pie frente a mi puerta. Apretaba un pañuelo contra el pecho. Susurró:

—Mi hijo ha vuelto de la guerra…

—Estupendo.

—Sí, pero por favor, acompáñeme abajo…

Fuimos abajo, a su vivienda. Encendió una bombilla muy luminosa. La ventana estaba tapada con una manta. Sobre la cama turca dormía el chico de dieciséis años; tenía la boca abierta, roncaba y movía la lengua, como si quisiera decir algo. Tenía la cara bronceada y sucia, en la frente un moratón, alrededor de la boca, granos llenos de pus. Llevaba un uniforme de paño anticuado, seguramente sacado del fondo de un almacén de movilización. Llevaba remangado el uniforme y, aun así, le quedaba grande. Parecía como si el chico tuviera las manos cortadas.

—Pobrecito, no se había terminado de acostar cuando ya estaba dormido… —susurró la casera.

—Pues que duerma.

—Pero mire, no sé qué hacer…

—Nada. Vestirlo con ropa de civil.

—Pero… —La casera me golpeó el codo y me mostró el armario. En el rincón detrás del armario, en un lugar completamente visible, había un fusil apoyado contra la pared. Era un mannlicher largo y pesado de la Primera Guerra Mundial, retirado hacía tiempo del armamento del Ejército. Fusiles de ese tipo ya solo se empleaban en la instrucción militar.

—¿Estará cargado? —preguntó la casera y me miró. En su mirada no había miedo, solo curiosidad y un destello malvado, animal.

Abrí el cerrojo; en el cañón no había ningún cartucho, la cámara y el cargador también estaban vacíos. Eché el cerrojo, corrí el percutor y dejé el fusil de nuevo en el rincón.

—¿Qué hago? Deme algún consejo, por favor.

—¡Tirar esa chatarra que no sirve para nada! —exclamé—. Lo que más deseaba en ese momento era irme de allí para no tener nada que ver con aquello.

—¿Tirarlo? ¿Dónde? ¡Ay, si estuviera aquí mi marido! —dijo la casera mirando el fusil.

—¡Yo qué sé! Tirarlo por el bosque o al agua —respondí, pero recordé que en el río, en su parte más profunda, se veía el fondo—. Tírelo al estercolero y punto —dije ya impaciente.

—¿Al estercolero? —La mujer miraba en derredor y, de nuevo, vi en sus ojos ese destello bárbaro, esta vez ya evidente, hostil y obstinado—. ¿Al estercolero? —repitió. Se arregló el pañuelo y se dirigió con decisión hacia el aparador. Abrió una puertecita, sacó una linterna y me la dio. Luego, se quitó el pañuelo y lo extendió en la mesa. Me quedé como un idiota sujetando la linterna y mirando lo que hacía la mujer. Con un gesto torpe levantó el fusil, lo puso sobre la mesa y comenzó a envolverlo en el pañuelo con mucha delicadeza. Miré al chico: movía la boca mientras dormía. Debía de estar muy cansado si podía dormir con esa luz tan intensa. Pregunté:

—¿Qué está haciendo?

—Vamos a esconder el fusil. Usted me alumbra —contestó. Tomó el fusil y empujó la puerta con la pierna.

Salimos al patio. La noche estaba fría y oscura. Encendí la linterna para comprobar que funcionaba.

—¡Quieto! Todavía no alumbre.

La mujer se detuvo en la mitad del patio y aguzó el oído. En algún lugar a lo lejos ladraba un perro. Aparte de eso, había tanta calma que parecía que en este país no estuviera sucediendo nada. La mujer se dirigió hacia el leñero. Abrió la puerta y dijo:

—Alumbre ahora, por favor.

Retiró unos aros oxidados, unas chapas y unos tablones. Por debajo había un montón de serrín negro, podrido. La señora cavó un hoyo, colocó dentro el fusil y lo cubrió con el serrín. Sobre la superficie colocó una lámina y unas varas para plantar habichuelas. Permanecí de pie observando sus rápidos movimientos, eran como los de un animal que escarbara la tierra con las patas.

Die kostenlose Leseprobe ist beendet.