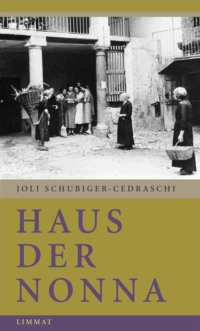

Buch lesen: "Haus der Nonna"

Über dieses Buch

Im Jahr 1939 bringt der Vater die vierjährige Joli Cedraschi aus Zürich ins Tessiner Dorf zu den Grosseltern. Berufliche Aussichten haben ihn wie andere Väter in die grosse Stadt ziehen lassen, zurück blieben die Kinder, die Frauen und die Alten. In «Haus der Nonna» erzählt sie von den drei Jahren im Mendrisiotto.

Im Mittelpunkt der Erinnerungen an die Kindheitsjahre 1939 bis 1941 im Tessiner Dorf steht Nonna Vittoria, die Grossmutter, um die alles kreist, die befiehlt und sagt, wo’s langgeht, die weiss, was richtig und was falsch ist, was guttut und was schaden kann. Neben ihr Nonno Pepp, der Grossvater mit den Beziehungen zur Welt ausserhalb des Dorfes, der in der deutschen und französischen Schweiz gewesen ist, der im Weinberg die Reben spritzt, mit den Männern im Wirtshaus sitzt und der kleinen Enkelin – unter Protest der Nonna – derbe Geschichten von allerlei Spitzbuben erzählt.

Joli Schubiger-Cedraschi, geboren 1935 in Zürich. Mit vier Jahren kam sie zu ihrer Grossmutter ins Tessin, wo sie drei Jahre verbrachte. Als anerkannte Restauratorin arbeitet sie heute noch für Private und Museen. Joli Schubiger-Cedraschi lebt in Uster.

Joli Schubiger-Cedraschi

Haus der Nonna

Aus einer Kindheit im Tessin

Limmat Verlag

Zürich

Dieser Bericht über meine Kindheitsjahre in einem Tessiner Dorf (1939 bis 1941) ist in langen Gesprächen entstanden. Ich habe erzählt; Jürg Schubiger hat gefragt und aufgeschrieben. Es ging uns dabei um das einfache Präsentieren von Bildern und Lebensformen, ohne Erfindung und ohne willkürliche Veränderung. Sogar die Namen haben wir beibehalten. Dass der Bericht dennoch nicht das beschreibt, was «wirklich war», sondern eher das, was aus meiner Vergangenheit für mich wirklich und wichtig ist, scheint mir selbstverständlich.

Wo meine Erinnerungen oder meine Kenntnisse nicht ausreichten, habe ich bei meinem Vater und bei Onkeln und Tanten nachgefragt. Die ergänzenden Hinweise, die ich erhielt, waren oft widersprüchlich, und Bericht, Gerücht und Dorfgeschichte liessen sich meist nicht mehr unterscheiden.

Joli Schubiger-Cedraschi

Reise in unser Dorf

Ich war etwa vier Jahre alt, als ich zum ersten Mal und für längere Zeit zu meiner Grossmutter ins Tessin fuhr. Ich ging zur Nonna. Was sie lebte und vertrat, wirkte so unmittelbar und stark auf mich, dass es mir nie eingefallen wäre zu sagen, «ich gehe zum Nonno» oder «zu den Verwandten im Tessin».

Die Nonna war die Mutter meines Vaters, und sie wurde für ein paar wichtige Jahre auch zu meiner eigenen. Meine andere Mutter hatte eben ihr drittes Mädchen geboren. Einige Jahre zuvor war sie aus Niederösterreich in die Schweiz gekommen, als Schneiderin, und hatte in Zürich meinen Vater kennengelernt. Sie verstand kein Italienisch, er fast kein Schriftdeutsch. Nun litt sie dauernd an Kopfweh. Sie war ängstlich besorgt und hilflos und nie recht glücklich. Um sie vorübergehend zu entlasten, wurde ich ins Tessin gebracht.

Im Frühjahr 1939, am Ostersamstagmorgen, fuhren wir in Zürich weg, Papà und ich. Sicher trug er damals schon seine dunkelroten, stark glänzenden Schuhe und den sandfarbenen Anzug. Ich habe ihn auch bei späteren Bahnfahrten und an Sonntagen in Zürich nie anders gesehen. Bevor er sich auf die hölzerne Bank setzte, wischte er den Sitzplatz ab, obwohl das nicht nötig war. Dann fragte er mich: «Hast du die Fahrkarte noch?» Ja, ich hielt sie in der Hand, ich spürte ihre Kanten. Oder ich hatte sie neben das frische Taschentuch ins rote Wachstuchtäschchen gesteckt und presste jetzt die Hand über den Bügelverschluss. Papà öffnete seine Zeitung, den Giornale del Popolo, und begann zu lesen. Was ich auf dieser frühen Bahnfahrt erlebte, weiss ich im Einzelnen nicht mehr. Jüngere Bilder haben sich vor die alten gestellt und sich auch mit ihnen vermischt. Aus den verschiedenen Fahrten ist längst eine einzige Fahrt geworden. Wenn ich später, bei Beginn der Schulferien, in diesem Zug sass, entdeckte ich kaum ein neues Landschaftsgesicht; überall war es ein Wiedererkennen.

Wir kamen an Bahnhöfen vorbei, die ich sehr hässlich fand, Erstfeld beispielsweise oder Amsteg. Mit den Namen dieser Orte verband sich etwas Graugrünes und Feuchtes. Auch die Felsen, die nahe heranrückten, gefielen mir nicht. Sie waren dunkel vor Nässe und glänzten. Im kurzen Gras lagen Steinbrocken, die oben zum Teil mit Büschen bewachsen waren. Durchs halboffene Fenster kam kühle Luft herein. Wenn ich den Himmel sehen wollte, musste ich den Kopf an die Scheibe pressen und durch einen schmalen Schacht hinaufschauen. Papà hatte noch immer die Zeitung vor seinem Gesicht. Solange wir diesseits des Gotthards waren, blickte er kaum je durchs Fenster.

Die Tessiner Bahnhofvorstände sahen jünger und hübscher aus. Sie standen weniger steif und hielten auch die Kelle anders in der Hand. Ich staunte. Papà legte die Zeitung weg. Er schaute hinaus. Dann fragte er mich noch einmal nach meiner Fahrkahrte. Ich hatte sie noch. Er erzählte mir die Geschichte von einem Vater, der mit seinem Jungen eine Bahnfahrt machte. Der Vater hatte nur für sich selber eine Fahrkarte gelöst. Als der Schaffner kam, suchte der Junge angestrengt in allen Taschen. Der Vater schimpfte so grob über die Schlampigkeit und Dummheit seines Sohnes und ohrfeigte ihn so hart, dass der Schaffner schliesslich Mitleid hatte und weiterging. Das Geld, das die beiden mit ihrem Trick sparten, gaben sie dann in einer Wirtschaft aus. Diese Geschichte gehörte zu unserer Bahnfahrt. Mein Vater erzählte sie jedes Mal.

Er schaute wieder durchs Fenster. Einmal zeigte er auf kleine, mit Reben bepflanzte Terrassen oben am Berg, ein andermal auf einen Mann, der mit einem Eimer zum Hühnerstall ging. Papà schüttelte den Kopf. Er lächelte über die Lebensweise dieser Leute, die mühsam war und wenig einbrachte. In seinem Lächeln war Mitleid und Scham. Er selber hatte sein Dorf, wie fast alle Burschen seines Alters, verlassen. Gleich nach dem Schlussexamen, noch am selben Tag, war er nach Zürich gereist. Sein Vater arbeitete dort seit vielen Jahren als Maurer. Er wohnte in einer kleinen Pension, die ein Tessiner und seine Frau für ihre Landsleute eingerichtet hatten. In seinem Zimmer war noch Platz für ein zweites Bett.

Man lebte und arbeitete in der Fremde mit Verwandten, Freunden, Bekannten zusammen und lernte als Bursche das, was die Männer konnten. Mein Vater war Maurer, mein Grossvater war Maurer, dann auch Girumín, sein Bruder, und Guido, dessen Sohn, beinahe alle, die ausgezogen waren, auch Tugnín, ein Bruder meines Vaters, und Lüis, Emilio, Bruno. Wer, wie die Männer unserer Familie, aus dem Mendrisiotto stammte, arbeitete eben mit Stein, Sand, Zement und Gips. Für andere Tessiner Regionen waren andere Berufe und Beschäftigungen charakteristisch.

Der Zug hielt jetzt in Bellinzona. Mein Vater stieg aus, um am Kiosk Schinkenbrote und Getränke zu holen. Ich wusste, die Zeit war sehr knapp. Ich hörte Lautsprecher, einen ganz in der Nähe, einen anderen wie ein Echo aus einiger Ferne, und verstand kein Wort. Wenn Papà den Zug verpasste, sass ich allein da. Ich hatte Angst. Einmal sprang er mit beladenem Arm aufs Trittbrett, als der Zug sich schon wieder bewegte.

Am Luganersee wies er auf ein Haus, ein Sanatorium, das auf einer Anhöhe lag. Hier hatte eine seiner Kusinen, die an Tuberkulose litt, ihre letzten Jahre verbracht. Das Sanatorium war für mich später ein gutes Signal. Wenn das Haus erschien, wusste ich, wir würden gleich da sein. Ich sah Leute auf den Feldern, die Strohhüte trugen und die sich aufrichteten, um uns nachzusehen. Bei Capolago, am Ende des Sees, streckte mein Vater sich nach dem Gepäck. Draussen traten die Berge zurück. Die Landschaft wurde geräumiger, hügelig und hell.

Der Bahnhof von Mendrisio sah aus, als werde er selten benützt. Wir waren fast die Einzigen, die hier ausstiegen. Giotta, einer aus dem Dorf meines Vaters, erwartete uns mit Pferd und Wagen. Tagsüber hatte dieser Giotta damals kaum etwas zu tun. Man wusste, dass er nachts auf Feldwegen über die Grenze nach Italien fuhr, um Lebensmittel zu beschaffen, die bei uns knapp und später dann rationiert waren, aber man sprach nicht darüber. Man kaufte das Nötige bei ihm ein, ohne Fragen zu stellen.

Giotta begrüsste Papà mit dem vertraulichen Namen Carletto. Meinen Namen sprach er mit einem sehr offenen O aus: Jaale. Der Mann war sehr kräftig gebaut; sein ärmelloses Unterhemd liess einen Teil der schwarzbehaarten Brust frei. Er versorgte den Koffer unter dem Bock. Dann überquerten wir die Strasse und setzten uns an einen der Tische, die unter Sonnenschirmen standen und von Oleandern in Kübeln umgeben waren. Die Männer tranken Rotwein aus der Gegend und sprachen sehr laut miteinander. Ich hatte ein Glas gasusa vor mir, eine billige Zitronenlimonade aus einer grünen Flasche mit Bügelverschluss.

Die beiden Männer stritten sich, jeder wollte bezahlen: mein Vater, weil der andere ihm einen Dienst erwies, und Giotta, weil mein Vater und ich hier gewissermassen zu Gast waren. Dann fuhren wir auf der rosaroten, staubigen Strasse gegen Rancate. Beim Friedhof San Giuseppe schliesslich, der schon zu Ligornetto gehört, sahen wir einen gelbgestrichenen Leiterwagen. «Zia Lisa», sagte Papà. Er rief ihren Namen; Giotta hielt an. Mitten im Reblaub tauchte ein Kopf auf. Zia Lisa schrie einen Gruss und Fragen zu uns herüber. Sie wollte, vermute ich, wissen, wie die Reise gewesen sei und wann wir sie besuchen würden. Über ihren Schultern, rechts und links, bewegten sich die Zipfel des Kopftuchs. Rings um ihr Gesicht quollen weisse Locken hervor. Papà schrie etwas zurück, und wir fuhren weiter, geradewegs auf den Kirchturm von Ligornetto zu. Der Turm steht, wenn man vom Friedhof kommt, mitten im Weg, dort, wo die Ränder der Strasse zusammenlaufen.

Auf der Gasse waren nur alte Leute und Kinder; die anderen Bewohner des Dorfes arbeiteten zu dieser Zeit auf dem Feld. Die Nonna war unseretwegen zu Hause geblieben. Sie hatte Giottas Fuhrwerk gehört, das jetzt vor dem Tor hielt, und sie kam uns mit weit ausgebreiteten Armen entgegen. «Sieh mal, wer da kommt», muss sie dann gesagt haben, «varda chi la Jaale – schau hier, die Joli». Sie nahm Papà, der sich ein wenig dagegen wehrte, den Koffer aus der Hand und trug ihn über den Hof in die Küche.

Das Haus und die Küche der Nonna. Pá Cesar und seine Grossfamilie. Versuche, etwas gegen die Armut zu tun.

Die Grosseltern lebten zusammen mit drei weiteren Familien in einem grossen Haus. Es gehörte dem Bäcker Civatti und seiner Frau, die hier neben der Wohnung eine Backstube, Lagerräume und einen Laden hatten. Viele Einzelheiten lassen noch heute erkennen, dass es einmal das Haus reicher Leute gewesen ist. Civattis Ofen zum Beispiel, der jetzt nicht mehr gebraucht wird, steht in einem ehemaligen Salon, einem weiten Raum mit einer Decke in Kassettenform. Im gepflasterten Innenhof wachsen zwei hohe Palmen. Sie sind von runden, mit Steinen begrenzten staubigen Gärtchen umgeben, in denen die Katzen ihren Kot verscharren. Von hier aus gelangt man durch einen Gewölbegang nach hinten in den Hühnerhof und die Weingärten und nach vorn durchs Portal auf die Dorfstrasse. Das Eingangsgewölbe ist reich bemalt. Doch das alte Hellblau, das Rosa und Gold sind längst dunkel und schmutzig geworden. Man kann die Formen der Girlanden, der Engel und Wolken nicht mehr in allen Teilen erkennen.

Im Hof gibt es einen Brunnen, dessen Wasserhahn in einem steinernen Löwenmaul steckt. Hier holte die Nonna wie die meisten Frauen des Hauses ihr Wasser. Sie hatte dafür einen emaillierten Blecheimer, den sie nur ein paar Schritte in die gegenüberliegende Küche zu tragen brauchte.

«Nun müsst ihr aber Hunger haben», sagte die Nonna, als wir eintraten. So oder ähnlich hat das Gespräch jedenfalls bei späteren Besuchen begonnen.Papà erklärte dann, dass wir in der Bahn schon etwas gegessen hätten. Ohne auf ihn zu hören, schürte die Nonna die Glut im Kamin, legte frisches Holz darüber, stellte einen Dreifuss hinein und schlug Eier in ein Pfännchen.

Mein Grossvater, Nonno Pepp, war nicht da. Zu dieser Zeit arbeitete er draussen im steilen Runchett oder in der flachen Vignascia. Das waren die Rebgärten, in denen auch das Gras für die Kaninchen und die Ziege wuchs.

Die Nonna holte Wein und Gläser aus der hinteren Küche, die vor allem als Vorratsraum diente. Da sie selber nie über Lugano hinaus nordwärts gereist war, lag Zürich für sie schon ausserhalb der Welt. Sie sprach das Wort Zürich sehr misstrauisch aus. Es klang, als zweifelte sie daran, dass die Stadt überhaupt existierte. Im Hantieren erkundigte sie sich nach meiner Mutter. La Pina, wie sie sie nannte, war jemand, der Schonung brauchte. «Pina sollte uns einmal besuchen», sagte die Nonna manchmal, «am besten im Herbst, wenn es nicht mehr so heiss ist.» – «La pòra Pina – Die arme Josefine», hörte ich sie später auch sagen und: «L’è ròba da nerv – Es ist eine Sache der Nerven.» Die Nonna fragte nach meinen kleineren Schwestern und nach der Arbeit meines Vaters. Ich sass auf einem Schemel beim Feuer und ass biscott, die sie für mich besorgt hatte. Ich hörte die kurzen Antworten meines Vaters. «Es geht recht gut», und «ich verdiene etwas mehr als voriges Jahr», das war es wohl, was er ungefähr sagte. Seine Stimme klang so beschwichtigend, dass die Nonna immer neue Fragen stellte. Im Gespräch blickte sie hin und wieder zu mir. «Eh, la Jaale», sagte sie beinahe ungläubig. Sie freute sich, dass ich da war.

An der Wand dem Kamin gegenüber hing, neben einem Porträt von Papst Pius xii., eine Fotografie meines Urgrossvaters. Ein Bauer im schwarzen Sonntagskleid mit schwarzem Hut. Das Bild stammt von einem Mailänder Fotografen, der es wie ein Kunstwerk signiert hat.

Der Urgrossvater, Bürger von Uggiate, einem lombardischen Dorf gleich jenseits der Grenze, war um 1900 ins Mendrisiotto eingewandert, mit einem Ochsengespann, zwei Kühen und einer grossen Familie. In Stabio hatte er einen Hof gefunden, den er noch als traditioneller mezzadro in Pacht nehmen musste: Die Hälfte der Ernte war als Pachtzins abzuliefern. Wenige Jahre später wurde in Ligornetto ein Hof frei. Hier galten dann schon neue, bessere Bedingungen.

Zur Zeit seiner Einwanderung lebten noch drei seiner Söhne mit ihm, Carlín, Girumín und Pepp, mit ihren Frauen und Kindern, und eine der Töchter, Gina, mit ihrem Mann. Die Kinder und Enkel nannten ihn alle Pá Cesar, Vater Cesar. Seine Frau, la Mam Savia, war schon nicht mehr am Leben. Sie soll noch in Italien an der Cholera gestorben sein. Es heisst, Pá Cesar habe sie, begleitet nur von einem seiner Brüder, auf dem Feld begraben. In ihrem Leintuch habe er sie bei Nacht in eine Grube gelegt. Ein Pfarrer sei nicht dabei gewesen.

Beim Essen sass Pá Cesar oben an der Stirnseite des Tisches. Er soll im Hause als Einziger einen Hut getragen haben, den er nur vom Kopf nahm, wenn er betete. Er war Oberhaupt und Vorbeter der Familie. 1924, als Pá Cesar starb, war mein Vater elf Jahre alt. Er erzählt immer wieder von ihm. «Com un sant – Wie ein Heiliger» soll er gewesen sein.

Pá Cesar war einer der wenigen im Dorf, die Zugochsen und Kühe besassen. Er soll ausserdem auch etwas bares Geld gehabt haben. Ziu Tugnín erzählte, Pá Cesar habe seine Barschaft stets in einer Schublade im Schlafzimmer aufbewahrt. An seinem Schritt habe man gehört, ob er Geld holen ging, um etwas zu bezahlen, oder ob er Geld versorgte, das er eingenommen hatte. Im einen Fall schlurfte er über die Treppe, im anderen nahm er zwei Stufen zugleich.

Pá Cesar soll sehr klug gewesen sein. Er konnte gut lesen, schreiben und rechnen und gab auch Bibelunterricht. Als er noch in Italien lebte, musste sein Dorf wie jedes andere eine bestimmte Anzahl junger Männer als Soldaten rekrutieren. Pá Cesar soll sich damals mit einer Kuh freigekauft haben. Die Kuh ging als Entschädigung an einen, der für ihn auszog und nicht zurückkehrte.

Pá Cesar hat jedem Einzelnen der Familie die Arbeit zugewiesen, die ihm und ihr angemessen war. Zia Maria, eine seiner Schwiegertöchter, war Köchin. In der Küche hat sie nebenbei die kleinen Kinder betreut. Alle andern Frauen arbeiteten auf dem Feld. Sobald ein Kind gehen konnte, nahmen sie es mit. Ältere Kinder arbeiteten, wenn sie nicht gerade in der Schule waren, wie Erwachsene. Die Aufzucht der Seidenraupen beispielsweise war zum grossen Teil ihre Sache.

Mein Vater hat mir davon erzählt. Man kaufte im April die Eier des Seidenfalters, aus denen dann die Räupchen ausschlüpften, und lieferte etwa vierzig Tage später i galétt, die Kokons, ab. Die Raupen wurden auf Gestellen mit flachen Tablaren gehalten. Ein ganzes Zimmer, in dem Tag und Nacht das Kaminfeuer brannte, war für sie reserviert. Man fütterte die Raupen mit den Blättern des Maulbeerbaumes. Den jungen Tieren musste man die Blätter in feine Streifen zerschneiden. Die Raupen wuchsen rasch; sie frassen gieriger von Stunde zu Stunde. Die Kinder kletterten mit Säcken, die ein Holzring oben offenhielt, in die Kronen der Bäume und pflückten die Blätter. Den Inhalt der Säcke schütteten sie auf die Tablare. In den letzten zehn Tagen vor der Verpuppung waren die Raupen so gefrässig, dass sie ohne Unterbruch ein Blatt nach dem andern verzehrten. Dabei erzeugten sie ein schnurrendes Geräusch. Man schnitt jetzt ganze Zweige von den Maulbeerbäumen und brachte sie auf dem Ochsenkarren nach Hause. Die Raupen hatten schon die Grösse eines Männerdaumens und brauchten ein geeignetes Gebilde, an dem sie sich verpuppen konnten. Äste mit vielen Verzweigungen wurden zwischen die Tablare geklemmt. Die Raupen kletterten daran hinauf und spannen sich ein. Im Zimmer war es gespenstig still geworden.

Die fertigen Kokons wurden dann abgelöst und im gerlu, dem Rückentragkorb, nach Mendrisio in die Seidenfabrik getragen. Die ganze Ernte wog um achtzig Kilo. Der Erlös war ein Beitrag an den Pachtzins, ohne den man an Martini, wenn die zweite Rate fällig war, nicht zurechtgekommen wäre.

Pá Cesar verkaufte an Martini regelmässig auch die beiden Zugochsen, die er während eines Jahres grossgefüttert hatte, und besorgte sich ein junges Paar. Mit diesen Tieren ging man sehr behutsam um. Man schlug sie nie mit der Peitsche. Damit sie rasch zunahmen, gab man ihnen Fladen aus gepressten Leinsamen, die ein fahrender Leinölhändler anbot. Die Fladen wurden in der Tränke aufgelöst. Wenn die Ochsen am Saufen waren, pfiff einer der Männer ein Lied. Der Brauch, den Appetit der Tiere durch Pfeifen oder Singen anzuregen, soll damals weit verbreitet gewesen sein.

In den zwanziger Jahren kam dann billige Seide aus Japan und China, und die Preise, die die Seidenfabrikanten für Kokons zu zahlen bereit waren, sanken bis auf ein Viertel des früheren Werts. Die Arbeit lohnte sich nicht mehr. Da die Pachtzinsen nicht gleichzeitig auch gesunken waren, mussten sich die Bauern nach einer anderen Nebenbeschäftigung umsehen. Sie fingen an, Tabak zu pflanzen.

Auch hier konnten die Kinder mithelfen. Vor allem das Einfädeln der Blätter auf die Schnüre, an denen man sie zum Trocknen in die Lauben hängte, wurde von Kindern und Frauen besorgt.

An Martini bezahlte man nicht nur die Pachtzinsen. Auch Schulden waren zu begleichen, vor allem in den Läden, wo man während des Jahres alle Einkäufe aufschreiben liess. Die Löhne der Emigranten waren hier unentbehrlich. Manchmal, nach einer Krankheit oder einer schlechten Ernte, fehlte aber das Geld. Ein Ladenbesitzer soll mit der Not solcher Familien ein gutes Geschäft gemacht haben. Er nahm eine Wiese oder einen Rebberg als Pfand. Den Wert des Grundstücks bestimmte er selber. Wurde das Pfand dann nicht eingelöst, was häufig vorkam, ging es in seinen Besitz über. Die Familien verarmten nach und nach, und die Kinder mussten schon mit zehn Jahren bei erfolgreicheren Leuten als Knechte arbeiten.

Bruno, ein Schulfreund meines Vaters, stammt aus einer solchen verschuldeten Familie. Er ist jetzt ein reicher Bauunternehmer. Mit List und Hartnäckigkeit hat er sich das verschafft, was er als Kind entbehrte. Er war einer der Ersten im Dorf, die ein Auto besassen. Der Sohn jenes üblen Ladenbesitzers soll sich sehr darüber gewundert haben. Er fragte Bruno, wie er zu seinem schönen Amerikanerwagen gekommen sei. Und Bruno antwortete vieldeutig: «Ich habe meine Schritte immer nach der Länge meiner Beine gemacht.»

Einer von Brunos Brüdern soll sich von Tag zu Tag mit kleinen Tricks beholfen haben. Er sei beispielsweise, heisst es, in abgelegene Dörfer gegangen und habe dort den Pfarrer aufgesucht. Er komme im Auftrag einer bestimmten Firma, um auf dem Friedhof die Grabsteine und Grabfiguren zu reinigen. Mit einem Stück Schmirgelpapier machte er sich an die Arbeit. Er ass im Pfarrhaus und übernachtete dort. Nach einer Woche bat er den Pfarrer um einen Vorschuss. Und mit diesem Geld soll er am Tag darauf verschwunden sein.

Einige Jahre vor Pá Cesars Tod begann dann die Auflösung der Grossfamilie. Der Hof konnte die wachsende Sippe nicht mehr ernähren. Girumín und seine Frau waren die Ersten, die auszogen. Sie richteten sich in einem benachbarten Hof ein. Später gingen auch die anderen; nur Carlín, der Älteste, blieb. Er besorgte weiter den Stall und die Felder. Alle übrigen Männer arbeiteten nun auswärts und überliessen das Haus und die Landwirtschaft ihren Frauen.

Nonno Pepp und Ziu Girumín kehrten erst im Alter wieder ganz ins Dorf zurück. Sie waren beide gebrechlich und hatten aus der Fremde etwas Heiteres und Weites mitgebracht.

Die kostenlose Leseprobe ist beendet.