Buch lesen: "La vida en la cornisa"

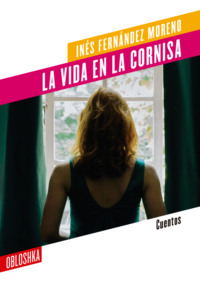

LA vida en la cornisa

LA vida en la cornisa

inés fernández moreno

Dirección editorial: Gastón Levin / Silvia Itkin

Diseño de tapa e interior: Donagh / Matulich,

sobre diseño de colección Estudio ZkySky

© Inés Fernández Moreno, 2020

© Obloshka, 2020

ISBN: 978-987-47529-2-5

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Libro de edición argentina. Impreso en Argentina.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial

de esta obra sin previo consentimiento del editor/autor.

| Fernández Moreno, InésLa vida en la cornisa / Inés Fernández Moreno. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Obloshka, 2020.176 p. ; 20 x 14 cm.ISBN 978-987-47529-2-51. Literatura Argentina. I. Título.CDD A860 |

Prólogo

Otra vez en la cornisa

Escribí estos cuentos entre mediados de los 80 y principios de los 90. Recuerdo que en el 84 le mandé a mi viejo uno de mis primeros intentos. Me contestó —muy poco antes de su muerte en París, en 1985— con una de las cartas más queridas que conservo de él. Alguna barrera familiar se habrá levantado entonces y, poco después, me puse en contacto con Sylvia Iparraguirre y Abelardo Castillo para trabajar con su grupo. La mayoría de estos cuentos surgieron al calor de aquel apasionado taller.

Después de tantas vueltas vocacionales, yo acababa de descubrir que podía escribir. Escribir literariamente, digo, porque hacía ya muchos años que lo hacía para el mundo publicitario y el marketing. Estaba perpleja y bastante eufórica por la novedad. Así, pronto se armó La vida en la cornisa, editado en 1993 por el sello Emecé. Ahora que Obloshka me propone reeditarlo, vuelvo a enfrentarme con estos primeros cuentos. Hoy no podría escribir así, pienso, sin el oficio adquirido, con esa libertad de quien todavía no especula. Algunos me siguen gustando mucho, en particular aquellos más estrechamente vinculados con mi propia experiencia vital. Otros, los veo más como ejercicios interesantes. O están trabajados con recursos que hoy descartaría. En aquel entonces un crítico dijo que se notaba en ellos una preocupación por “el artefacto” cuento. Tenía razón. Todavía hoy me preocupa el artefacto, aunque de otras maneras.

En suma, pasaron más de treinta años. La pregunta que me hice entonces fue: ¿cómo se corrigen cuentos escritos tantos años atrás?, ¿se corrigen? Empecé tachando y reorganizando un poco, después metiéndome en honduras y entendí pronto que aquel no era el camino. Que no se podía incluir la mirada de hoy en la mirada de ayer. Así que terminé dando marcha atrás: esa era yo entonces y así escribía. Por lo tanto, me limité a correcciones menores, adverbios, repeticiones y cosas así. En todos me miro hoy con algo de ternura, leo en ellos el entusiasmo y el desparpajo de los comienzos, dones tan escurridizos a medida que pasan los años y la vida nos va limando. Pero más allá de estos sentimientos personales y sus disquisiciones, confío todavía en ellos. Por eso esta reedición. Y por la iniciativa de Silvia Itkin y Gastón Levin que dirigen con valentía este nuevo emprendimiento literario. A ellos, desde ya, les quedo muy agradecida.

Dios lo bendiga

“Estimado pasajero, somos siete hermanitos. Mi mamá trabaja pero no alcanza. Ayude con lo que pueda. Dios lo bendiga”.

El señor D’Angeli sacó sin vacilación su cartera del bolsillo y le dio un billete al chico. Estaba en un día par. Como hombre sistemático que era, había decidido imponerse una norma que resolviera limpiamente sus problemas de conciencia. Accedía a todos los pedidos los días pares. Los días impares cerraba su corazón y leía el diario con total indiferencia, sin preocuparse siquiera porque no se volaran los mensajes de papel que quedaban sobre sus rodillas, o sobre su attaché, en equilibrio inestable.

Cuando subió la señora con el bebé en brazos, plegó el diario y se dispuso a escucharla. La mujer se paró en el extremo del vagón y recitó con voz doliente: “Señores pasajeros, mi marido hace más de un año que está sin trabajo. Yo tengo al más chiquito enfermo y no puedo salir a lavar la ropa. Por favor, ayúdeme, aunque sea con una monedita, Dios se lo va a agradecer”.

El señor D’Angeli sacó dos billetes de su cartera y los dobló en cuatro para dárselos a la mujer cuando pasara a su lado. Apenas reabrió el diario en la página de deportes, empezó a oír la armónica desafinada del ciego que avanzaba bamboleante a lo largo del vagón. Cuando lo tuvo cerca, le introdujo un billete en el bolsillo y le dio un empujoncito amistoso para guiarlo nuevamente hacia el centro del pasillo. Dos estaciones después, ya había comprado una guía completa de los colectivos de la ciudad, cinco chocolatines al precio de uno y un señalador japonés destinado a ayudar a los discapacitados.

Entonces entró al vagón una pareja con cinco chicos. Llevaban un changuito desvencijado, un carrito de bebé, varias mochilas y algunos paquetes de papel madera atados con hilo sisal. Después de acomodarse en círculo, desplegaron entre todos un cartel que decía: “Estimados pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Hace un mes que estamos en la calle. Fuimos desalojados del inquilinato donde vivíamos porque van a construir allí un hotel internacional. Los dos trabajamos pero no nos alcanza para pagar un techo decente. Por favor, sea solidario. Ayúdenos”.

El señor D’Angeli les alcanzó varios billetes y también una de sus tarjetas personales donde anotó el teléfono y la dirección de un abogado amigo que se especializaba en desalojos.

A pesar de que el vagón ya estaba bastante lleno, un hombre de corbata finita, con cara de oficinista desesperado, conseguía abrirse paso entre la gente y dejar sobre sus rodillas una hoja tamaño oficio, tipeada a máquina, donde podía leerse: “Señores pasajeros: gracias a Dios tengo trabajo. Soy empleado de una repartición oficial y hago doble turno para conseguir dinero extra. Soy casado y tengo una hijita en edad escolar. Vivimos en un modesto departamento de un ambiente que alquilamos con mucho sacrificio. Pero, aunque mi mujer colabora tejiendo suéteres para afuera, el dinero no nos alcanza. Debemos seis meses de expensas. El consorcio nos amenaza. Para cubrir esta deuda es que estoy pidiendo colaboración. Le agradeceré su aporte, por mínimo que sea, con todo el corazón”.

El señor D’Angeli comprobó que se había quedado con poco efectivo. Sacó entonces su chequera y extendió un cheque al portador por una suma significativa. Se lo entregó al hombre, recomendándole que lo cobrara solo cuarenta y ocho horas más tarde.

Pocos minutos después, un señor que viajaba a su lado y en el que había notado un evidente nerviosismo durante todo el trayecto, abrió su maletín con un suspiro. Junto al estetoscopio, había un grueso fajo de recetas que empezó a repartir entre los pasajeros. Bajo el rótulo con su nombre y su número de matrícula médica, se leía: “Señores: hace treinta años que ejerzo la medicina como Dios manda, honestamente. Siempre he creído en el profundo contenido humano de la profesión médica. Es por eso que, lejos de cultivar una clientela particular, he seguido la carrera hospitalaria. Nuestra economía enferma me lleva hoy a pedirles colaboración. Es un último recurso para no verme obligado a abandonar el hospital ni los enfermos que allí atiendo. Piense que mañana usted puede ser uno de ellos. No sea indiferente a este pedido”.

El señor D’Angeli acompañó esta vez su cheque con una fuerte palmada en el hombro del abatido médico y unas palabras de apoyo: “Vamos, hombre, coraje, las cosas siempre pueden mejorar”. Casi de inmediato, vio a la señora de gorro tejido, que se sentaba dos asientos más adelante que él, levantarse y extraer una tiza de la cartera. Parada sobre el asiento, empezó a escribir un largo mensaje sobre la pared del vagón. El señor D’Angeli se puso los anteojos de leer de lejos. A la señora le habían saqueado la casa llevándole todos los electrodomésticos. El televisor color era lo de menos. La preocupaba el lavarropas. No pudo terminar de leer los motivos porque en ese momento varios pasajeros más se levantaron de sus asientos y empezaron a distribuir hojas, esquelas, volantes, provocando un desordenado movimiento dentro del vagón.

Sintió que le tocaban el hombro. Una mujer madura, envuelta en una profunda melancolía, le entregó en mano un sobre cerrado. D’Angeli sacó de su attaché un cortapapeles y lo abrió con cuidado. Desplegó una hoja de grano fino, perfumada y manuscrita con letra elegante pero un poco temblorosa. “Estimado desconocido”, decía, “le parecerá sorprendente que me dirija a usted de esta manera, pero la vida nos va llevando por caminos insospechados. Mi marido es empresario. En los últimos años perdió y ganó miles de dólares. Abrió y cerró fábricas. Inventó decenas de nuevos negocios. Nada me falta económicamente. Sin embargo, me falta todo. Él vive devorado por la especulación, los insomnios, el estrés. Se ha transformado en un extraño para mí. He probado todos los medios: la meditación trascendental, el psicoanálisis, el tarot, la gimnasia china... pero la soledad solo se cura con la presencia de otro ser. Necesito alguien que me escuche, que me mire, que me ame. Tal vez usted pueda ayudarme”.

El señor D’Angeli se levantó de su asiento y atravesó la multitud que ahora se desplazaba en todas direcciones hasta encontrar a la mujer melancólica, hundida en un asiento, en el otro extremo del vagón. Se sentó junto a ella y le tomó la mano con dulzura. Le sacó el tapado y la abrazó largamente. Después la sentó sobre sus rodillas y la meció como a un chico. Vio por la ventanilla que solo le faltaba una estación para bajarse. Redobló sus caricias. Le besó las manos, los ojos, el pelo, las mejillas. Después se separó de ella con suavidad, volvió a ponerle el tapado y se levantó con decisión para alcanzar a tiempo la puerta de salida. Cuando estaba casi llegando, tropezó con un hombre alto y desharrapado que lo tomó con fuerza de las solapas. Lo miró con ojos borrosos y empezó a balbucear en voz baja un pedido incomprensible. Después se inclinó sobre su oído y repitió jadeando su mensaje. El señor D’Angeli tuvo un instante de pánico. Sin embargo, se sobrepuso casi de inmediato. El trato con su conciencia había sido muy claro: solo los días pares y en el trayecto que iba desde la estación de partida hasta la estación de llegada. Con un pie casi sobre el andén podía considerar, técnicamente, que había llegado. De todas maneras, empujado por la presión de la gente, fue despedido hacia la plataforma. Las puertas del vagón se cerraron tras él y el hombre desharrapado se quedó gesticulando del otro lado del vidrio.

El señor D’Angeli se pasó la mano por el pelo desordenado, se ajustó la corbata y pensó que, gracias a Dios, el siguiente sería un día impar.

Para hacer una valija

DESPUÉS DE CONFECCIONAR UNA LISTA COMPLETA, CONSTATE QUE TODAS LAS PRENDAS ELEGIDAS ESTÉN LIMPIAS Y PLANCHADAS, SIN OLOR A NAFTALINA Y SIN DESCOSIDOS.

Usted decide, antes que nada, ir a buscar los trajes de él a la tintorería. Allí está la boleta, abrochada en las páginas verdes de su agenda, aquellas que usted destina al rubro de la limpieza y el mantenimiento, porque sabe, querida amiga, que la organización es el pilar de una familia armónica y feliz. Usted camina rápido hacia la tintorería. No debe olvidar la mancha rebelde sobre la solapa del traje azul. Un traje por el que siente debilidad, porque se parece al que él usó el día del casamiento. Su primer traje. Usted misma lo acompañó a comprarlo, lo recuerda muy bien. Los dos encerrados en aquel diminuto probador. Usted besándole el cuello con olor a Old Spice y deslizándose luego hacia abajo mientras el vendedor nervioso preguntaba que cómo le caía el pantalón al caballero y usted que tal vez un poco corto de tiro pero largas las manos y hábiles, a través de cierres y botones, manos precisas de cirujano buscando la desnudez imprescindible, unos centímetros aquí, una abertura allá, moviéndose con precaución para que la cortina del probador no se descorriera y el vendedor que sobre todo no le tirara en las sisas y los dos sofocando la risa porque él no sabía a ciencia cierta qué era una sisa, ni la manga pegada, pero ya había alcanzado su sexo y tan bien le calzaba y le caía, que entonces no, le dijo al vendedor, que no le trajera un talle más, que este le quedaba pintado, que lo llevaban puesto y que pagaban al contado para beneficiarse con el veinte por ciento de descuento que la casa ofrecía a los novios.

DISPONGA LA ROPA MÁS PESADA EN EL FONDO DE LA VALIJA. LA MÁS LIVIANA EN EL CENTRO Y LOS TRAJES EN LA PARTE SUPERIOR, CUIDANDO QUE LA ABOTONADURA DE LOS SACOS QUEDE MIRANDO HACIA ARRIBA.

Cuando llega el verano, usted jamás guarda la ropa de lana con manchas, cosa que indefectiblemente atraería a las polillas. Todo lo contrario. Usted lava los pulóveres de él con un jabón suave y agua fría. Les da forma sobre una toalla y los deja secar a la sombra. Después los plancha con un trapo húmedo y los guarda en una bolsita de nailon como tantas veces recomendamos. Por eso los encuentra limpios, listos para apilar en el fondo de la valija. Pero en el estante de ropa de lana también encuentra aquella vieja bufanda que usted le tejió en una oportunidad. Cuando todavía vivía sola, en aquel departamento frutal, piensa, porque siempre había allí olor a manzanas o a peras, aunque usted pocas veces las comprara. Era cuando el mundo todavía no tenía contornos tan precisos y usted podía estar tan distraída como para guardar un par de medias en la heladera. Un ambiente único con una gran cama ubicada sin preámbulos junto a la puerta de entrada. Una trampa para osos, como había dicho él la primera noche que durmió allí. Y varias noches después, confirmando su amor por los animales y las comparaciones, declaró que su heladera era como un elefante y la bautizó Tantor, en homenaje al conjunto descomunal de mugidos con que detenía su motor. Una madrugada —y usted no sabe hasta qué punto fue por azar— alcanzaron un orgasmo simultáneo con ella, coronado por un penoso gemido final que les hizo temer haberla perdido para siempre. Después a él le había dado frío, porque la heladera mugía pero funcionaba, mientras que la calefacción, en aquel departamento, era caprichosa. Las mujeres tejen, había dicho él, pulóveres y bufandas, carpetitas. Las mujeres tejen tejidos de todo tipo. Y usted, que vivía en desorden, se despertó aquella mañana y tejió, tejió como una autómata, enlazándose con cada punto a una interminable bufanda que le venía de muy lejos, de generaciones de abuelas, hermanas o tías, de antiguas mujeres urdiendo en cavernas y tiendas. Aquel animal primitivo, aletargado en usted, se despertó con furia y avanzó a tanta velocidad que usted se asustó y entonces destejió, como Penélope, pero después se arrepintió y avanzó algunas hileras más y se volvió a arrepentir y cerró los puntos en un lugar absurdo y quedó una bufanda corta, que solo usted reconocía como bufanda y que cada vez que veía le hacía dar un vuelco al corazón, porque la amenaza estaba allí, latiendo. Y se cumplió, punto por punto.

PARA EVITAR LAS ARRUGAS NO GUARDE LAS PRENDAS DOBLADAS SINO EXTENDIDAS LO MÁXIMO POSIBLE. INTERCALE LAS CORBATAS Y MANTENGA LA FORMA DE LOS HOMBROS DE SACOS Y ABRIGOS RELLENÁNDOLOS CON PAÑUELOS O ROPA INTERIOR.

Usted enciende el botón del corbatero eléctrico: decenas de corbatas se exhiben girando frente a sus ojos como en una calesita. Corbatas con finas rayas oblicuas, con flores tropicales, o con autitos en miniatura. Corbatas que se multiplican como una enfermedad y que, en un principio, fueron solamente dos. Dos corbatas retorcidas que él usaba para dar examen. Una azul y otra bordó, porque sostenía que la cábala de la buena suerte no podía estar adherida indefinidamente a un mismo objeto, sino que tenía que rotar. Dilema que lo llevaba a estar siempre necesitando un primer y espontáneo golpe de suerte para poder acertar con su buena suerte. Todo lo cual no le impedía vivir en un piso trece con un gran balcón sobre el cementerio. Estaba más bien orgulloso de sus vecinos y, como usted misma pudo confirmarlo más adelante, no los hubo más silenciosos, ni más considerados para acompañar aquel momento apasionado de su amor.

En todo caso, si hubo indiscretos, esos fueron ustedes, tejiendo historias conmovedoras sobre ellos, reconstruidas de a retazos, después de observar los entierros, las visitas imprevistas o el rápido olvido de los deudos. Usted también podría ahora reconstruir una historia, leyendo en estas corbatas como si fueran hojas de té. Y equivocarse otra vez como cuando decidió que era el momento de la corbata azul. Sí, la corbata azul, dice, se la anuda al cuello y arroja la bordó por la ventana, con gesto teatral.

El examen fue un fracaso y desde entonces, él desconfía de usted.

Su última corbata reproduce un célebre cuadro impresionista, mulatas redondas y bronceadas para acorazarse el pecho, y es justamente en el pecho donde nace esta náusea que la ahoga, pero que usted puede dominar porque ya ha ensayado muchas veces la técnica.

Cierra los ojos, se relaja, siente una pelotita negra que le recorre el cuerpo barriendo las tensiones, los pensamientos oscuros, la infelicidad. Presta especial atención a los codos y a las cervicales, a los rictus de la boca y al entrecejo. La pelotita se va engrosando hasta transformarse en una bola de nieve que rueda y que usted hace salir por cualquier punto de su cuerpo hasta quedar libre y renovada. Porque la corbata es definitivamente la parte más delicada del hombre, y es necesario envolver una por una en suave papel de seda.

GUARDE LOS CALCETINES DENTRO DEL CALZADO Y ESTE EN BOLSITAS DE NAILON INDIVIDUALES QUE UBICARÁ EN LOS LATERALES DE LA VALIJA. RESERVE LAS ESQUINAS PARA CINTURONES Y TIRADORES.

En una caja de madera de las dimensiones que ya le hemos indicado, usted guarda pomadas de todos colores, incluso cera de color natural, imprescindibles para mantener la flexibilidad de los cueros. Una vez por mes usted limpia y lustra todos los zapatos de la casa, sin mezclar nunca los cepillos marrones con los negros. El olor del betún le provoca una alegría instantánea, le despierta recuerdos de infancia y un tarareo bajito y desafinado que no coincide con ninguna música conocida. Usted se descalza y pone sus zapatos frente a los de él, un matrimonio de zapatos, piensa, pero dispar. Basta con mirar los suyos para imaginar toda la mujer plantada sobre ellos, los de él, en cambio, cada vez revelan menos al hombre. Sin embargo, si usted entrecierra los ojos, puede dibujar con precisión su manera de avanzar, con el cuerpo un poco inclinado hacia atrás, como contradiciendo el ritmo de la marcha. Y también puede escuchar el sonido de sus pisadas alejándose por el pasillo aquella noche de venganzas. Se detienen un instante, vacilan, pero se alejan por fin hasta desaparecer detrás de la última puerta. Usted se queda sola con su cuerpo, vacío el campo de batalla, con la furia subiendo por su garganta, haciendo añicos la comprensión, la dulzura y la tolerancia que son los tres pilares —querida amiga— de un matrimonio bien avenido. Entonces usted corre hacia el balcón y hace volar uno a uno sus zapatos; con odiosa precisión los hace caer justo en el centro de la calle, donde los autos no podrán esquivarlos, para que al regreso él los encuentre allí, abandonados, impares, despanzurrados, con la íntima y vergonzosa convicción de que aquellos zapatos son efectivamente suyos, de que aquella es su última y miserable cáscara.

ES INDISPENSABLE CONTAR CON UN NECESER PARA LOS ARTÍCULOS PERSONALES, ASÍ COMO CON UN MINI COSTURERO PARA EMERGENCIAS CON ALGUNAS AGUJAS, HILO BLANCO Y NEGRO Y BOTONES DE CAMISA.

Hace tiempo ya que usted tiene un pequeño costurero para viajes, con una trenza de hilos de todos colores, botones blancos y negros de distintos tamaños y hasta una tijerita plegable. Lo único que, lamentablemente, no contiene este primor es el huevo de madera. Un huevo de madera que perteneció al costurero de su madre y que, como la calavera de Hamlet, despertaba entre ustedes cierto ánimo reflexivo. Una noche usted se lo dejó bajo la almohada. Unos días más tarde, mientras se duchaba, lo encontró en la jabonera. Y desde entonces el huevo iba y venía, desbaratando la rutina con su soplo de locura. Apareciendo y desapareciendo sin palabras, según un código secreto que decía que cuanto más arbitrario fuera el momento y el lugar, mejor. Tanto podía ser dentro de la heladera, camuflado entre los verdaderos huevos, como dentro de una cartera de fiesta o haciendo equilibrio en la cornisa de una ventana. A veces usted y él se sorprendían mirándose, y los dos sabían que los dos sabían y ninguno se hubiera sorprendido si una mañana hubiera aparecido una docena de pollitos de madera piando sobre la mesa del comedor. Porque lo único que importaba, lo único real y verdadero, tangible y deseable, era aquel huevo de madera y lo demás, una escena montada, una pura superchería, una automática sucesión de gestos y de palabras.

Usted no podría recordar cuándo desapareció por completo, así como es imposible saber cuál es el momento exacto en que la lana de un suéter se empieza a apelmazar. Pasaron muchos años hasta que una mañana de limpieza general reapareció cubierto de pelusas en el hueco que quedaba entre la pata de la cómoda y la pared. Entonces, lustrado y esterilizado, regresó al costurero donde usted sabe que lo podrá encontrar cada vez que necesite zurcir un par de medias.

PARA QUE NO HAYA OLVIDOS NI SORPRESAS DESAGRADABLES AL REGRESO, ADHIERA EN LA CARA INTERNA DE LA TAPA DE LA VALIJA UNA HOJA CON EL DETALLE DE TODOS LOS ARTÍCULOS QUE CONTIENE, ASÍ COMO CON LA FECHA Y EL DESTINO DEL VIAJE.

Usted ha tenido que utilizar más de una valija y más de una semana para tener todo impecable, como a él y a usted les gusta. Porque preparar una valija es todo un arte, y el amor, como siempre decimos, debe demostrarse hasta en los más pequeños detalles.

Por eso usted le ha pedido especialmente que le permita ocuparse de sus cosas. Una vez más. La última. Sin lista y sin regreso. Pero con el recuerdo de su amor cosido en cada botón de cada camisa, alineado en la raya del pantalón, almidonado en cuellos y puños, zurcido en sus medias e impregnado en cada pañuelo. Y también le recomienda en un pequeño papel adherido con alfileres a la contratapa de la valija que no le pase inadvertido el suave polvillo dorado que sin duda encontrará cuando retire la última prenda. Que no olvide cepillarlo con energía, le indica, con un cepillo de cerdas suaves humedecido en agua. Y que no tema. Es solo el producto de la honesta tarea de años de polillas o de mariposas.

POR ULTIMO, PARA DARLE SU SELLO PERSONAL A ESTA VALIJA Y AUGURAR UN FELIZ REGRESO AL HOGAR, ESCOJA UN RECUERDO PERSONAL PARA EL VIAJERO: UNA BOLSITA DE LAVANDA CON SUS INICIALES, UNA FOTO O UN POEMA DE SU ELECCIÓN.

Usted se ha tomado un día entero para elegir su mejor recuerdo y por fin ha elegido las alcaparras.

Están los dos en un balcón, que podría ser un jardín, y la mesa, servida sin mantel, es casi magnífica. Que qué eran aquellas aceitunas chiquitas que la enloquecían, le había preguntado usted. Y él le contestó terminante que eran alcaparras. Y que además, tampoco los fenicios eran los asirios, ni el Éufrates el Tigris, ni las amapolas los pensamientos. En definitiva, que unas cosas no eran otras, sino ellas mismas. Y que había que animarse a abordarlas así, sin analogías, dando un salto limpio sobre el vacío. Entonces usted salta sobre él y le dice que no sea tan idiota y soberbio y le hace el amor tan sin analogías que durante mucho tiempo basta con decir la palabra alcaparras para que aquel vértigo vuelva a deslizarse entre ustedes.

Usted, que conoce las mejores casas de ultramarinos, adquiere un frasco grande de alcaparras y lo pone, como un corazón, en el centro de la ropa. Después cierra la valija con el juego de minúsculas llaves que guarda siempre en el mismo cajón de la misma cómoda y confía en que el frasco resista, que no se rompa, porque las manchas de alcaparras en conserva se impregnan de tal manera sobre los tejidos que allí donde caen dejan una aureola amarillo pálida para toda la vida.

Die kostenlose Leseprobe ist beendet.