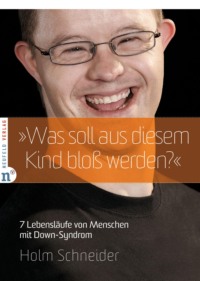

Buch lesen: ""Was soll aus diesem Kind bloß werden?""

Holm Schneider

»Was soll aus diesem

Kind bloß werden?«

7 Lebensläufe von Menschen

mit Down-Syndrom

Mit einem Nachwort von Cora Halder

Zu diesem Buch

„Was soll aus diesem Kind bloß werden?“ Vielen Eltern hat diese Frage schon schlaflose Nächte bereitet. Manchen gleich auf der Entbindungsstation – nach dem zweiten Blick auf ihr Baby ...

Auch den Eltern der sieben jungen Menschen, deren Lebenswege Holm Schneider in diesem Buch vorstellt, ging es so, denn ihre Kinder haben eins gemeinsam: das dritte Chromosom 21 in ihren Zellen.

Heute sind die sieben erwachsen. Und die Sorge um ihre berufliche Zukunft, um einen Platz in unserer Gesellschaft, bringt ihre Eltern nicht mehr um den Schlaf.

Sieben Lebensläufe, die zeigen, dass Inklusion auf Dauer möglich ist – nicht immer, aber immer öfter.

„Es ist wichtig, dass Holm Schneider sich dieser aktuellen Thematik angenommen hat. Ich hoffe, dass von den ausgewählten Geschichten vielerorts neue Impulse ausgehen und die Diskussion über Inklusion auf dem Arbeitsmarkt kräftig angefacht wird.“

Cora Halder im Nachwort

Über den Autor

Holm Schneider (hintere Reihe, 2. von rechts) mit Läuferinnen und Läufern des Laufclub 21

HOLM SCHNEIDER (geb. 1969) arbeitet als Professor für Kinderheilkunde am Universitätsklinikum Erlangen und setzt sich seit vielen Jahren für Kinder und Jugendliche mit genetischen Besonderheiten ein.

Er ist ehrenamtlich in einem Sportverein für Menschen mit Down-Syndrom (Laufclub 21) sowie im Bundesvorstand der Aktion Lebensrecht für Alle e. V. tätig und leitet den medizinischen Beirat der Selbsthilfegruppe Ektodermale Dysplasie.

Holm Schneider ist verheiratet und Vater von fünf Kindern. Auf längeren Bahnreisen schreibt er Bücher für Kinder und Erwachsene (siehe auch www.stachelbart-verlag.de).

Impressum

Dieses Buch als E-Book:

ISBN 978-3-86256-744-7, Bestell-Nummer 590 047E

Dieses Buch in gedruckter Form:

ISBN 978-3-86256-047-9, Bestell-Nummer 590 047

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar

Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson

Umschlagbild: Andreas Grasser

Umschlagbild Rückseite: Conny Wenk

Fotos im Innenteil: Frank Schniering; Privat

Satz: Neufeld Verlag

© 2014 Neufeld Verlag Schwarzenfeld

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise,

nur mit Genehmigung des Verlages

www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

www.newsletter.neufeld-verlag.de

www.facebook.com/NeufeldVerlag

Mehr E-Books aus dem Neufeld Verlag finden Sie bei den gängigen Anbietern oder direkt unter

https://neufeld-verlag.e-bookshelf.de/

Inhalt

Zu diesem Buch

Über den Autor

Impressum

Wie dieses Buch entstand

Warum bekommt Anita immer, was sie will?

Anita Lailach, Kindergarten-Helferin

Am liebsten barfuß …

Jan Simanzik, Schauspieler

Ein kleiner Zettel auf einem Stapel Papier

Magdalena Steger, Mitarbeiterin im Meldeamt

»Papst Franziskus würde auch gern zur Fußball-WM nach Brasilien fahren!«

Tobias Wolf, Neigungsgruppenlehrer

Allein wegen dieses sanften Lächelns

Anna Langlouis, Mitarbeiterin einer Jugendherberge

»Männer, wir stehlen ein Schiff!«

Cornelia Albert, Polizeiangestellte

Ein Chromosom mehr oder eins zu viel?

Simon Federer, Hauswart einer Privatschule

Nachwort von Cora Halder

Danksagung

Kontaktadressen

Über den Verlag

Wie dieses Buch entstand

Es war einmal ein Professor, noch nicht alt, aber schon ziemlich zerstreut, der wurde gefragt, ob er endlich den Urlaubsantrag einer Mitarbeiterin unterschrieben habe. Er versprach, es gleich zu tun. Seine Gewissensbisse nahmen zu, als er – nach diesem Antrag suchend – Papierstapel von seinem Schreibtisch auf das Fensterbrett schichtete. Er erinnerte sich vage, ihn irgendwo obenauf gelegt zu haben, weil gerade beide Telefone gleichzeitig klingelten. Aber er fand ihn nicht.

Heute Abend, nahm er sich vor, würde er erst nach Hause gehen, wenn er die Papiertürme auf dem Fensterbrett bis auf den Grund abgetragen hatte.

Sowie das Tagesgeschäft beendet war, rief der Professor seine Frau an und erklärte ihr, dass in den nächsten Stunden noch nicht mit ihm zu rechnen sei. Dann begann er aufzuräumen. Er sortierte Protokolle in Aktenordner, stopfte Briefe in die Postablage und warf vieles in den Papierkorb.

Dabei geriet ihm ein Schreiben in die Hände, in dem eine junge Frau um eine Praktikumsstelle bat. Vor Tagen hatte er es mit Interesse gelesen, doch dann beiseite geschoben. Er betrachtete das Foto der jungen Frau. Sie habe Büroerfahrung, schrieb sie, könne mit den gängigen Computerprogrammen umgehen, nach dem Zehnfingersystem tippen und anbieten, ein halbes Jahr unentgeltlich als Praktikantin zu arbeiten.

Solch ein Angebot hätte dem Professor eigentlich wie ein Geschenk des Himmels erscheinen müssen, denn seine Sekretärin war seit vielen Wochen krank und würde ihre Arbeit vermutlich gar nicht wieder aufnehmen. Solange das nicht feststand, war kein Ersatz in Sicht. Trotzdem zögerte er, der jungen Frau eine Zusage zu geben. Frühere Praktikanten kamen ihm in den Sinn, auch solche, die ihm mehr Arbeit gemacht als abgenommen hatten. Und hier ging es nicht um eine gewöhnliche Bewerberin, sondern um eine mit Down-Syndrom.

Zum zweiten Mal blätterte er jetzt in ihrem Lebenslauf und den beigefügten Papieren, die bisherige Praktika auflisteten, unter anderem in der Verwaltung einer Poliklinik. Die junge Frau hatte eine normale Hauptschule besucht und die Berufsschulstufe einer Förderschule abgeschlossen. Seitdem suchte sie offenbar beharrlich nach dem passenden Arbeitsplatz, wobei sie von einem Integrationsfachdienst unterstützt wurde. Sie war gerade 20 Jahre alt.

Der Professor kannte einige junge Menschen mit Down-Syndrom – manche seit ihren ersten Lebenstagen. Als Kinderarzt auf der Neugeborenenstation hatte er den Eltern immer bewusst zu ihrem besonderen Baby gratuliert und gesagt: »Sie werden mit diesem Kind nicht weniger Freude haben als mit einem anderen.« Das wusste er von Familien, in denen Kinder mit Down-Syndrom leben. Er hatte vor Pränataldiagnostikern ihr Lebensrecht verteidigt, sich in Publikationen für ihre Belange eingesetzt und gemeinsame Sportveranstaltungen von Menschen mit und ohne Down-Syndrom betreut. Aber noch nie hatte er ernsthaft darüber nachgedacht, einen von ihnen als Mitarbeiter zu beschäftigen, auch nicht im Rahmen eines Praktikums.

Warum eigentlich nicht? Weil für den öffentlichen Dienst das Prinzip der Bestenauswahl galt? Weil Menschen mit Down-Syndrom weniger flexibel waren als andere und vielleicht nicht schnell genug arbeiten würden? Weil dies auf Patienten und Klinikangestellte befremdlich wirken könnte? Je länger er überlegte, desto klarer wurde ihm, dass solche Argumente sich nur am Einzelfall prüfen ließen und nicht dagegensprachen, es mit der jungen Frau zu versuchen.

Am nächsten Tag teilte der Professor einem Kollegen diesen Gedanken mit. Der Kollege sah ihn erstaunt an und schüttelte den Kopf. »Das ist doch eine Patientin. Die müssen wir behandeln, aber nicht als Klinikpersonal beschäftigen«, sagte er. Irritiert begann der Professor von Inklusion zu reden. Der Kollege nickte, als verstünde er. Aber er verstand nicht.

Der Professor telefonierte mit Freunden, die ihm Zeitungsartikel schickten. An den Wochenenden forschte er im Internet nach und erfuhr von immer mehr Erwachsenen mit Down-Syndrom, die dort Arbeit gefunden hatten, wo andere auch arbeiten. Weil über den Weg dahin aber meistens nichts zu lesen war, bat er Eltern, ihm davon zu erzählen.

Die junge Frau arbeitete inzwischen als Praktikantin bei ihm und erfüllte ihre Aufgaben genauso zuverlässig wie seine alte Sekretärin. Auch ihr bisheriger Lebensweg war steinig gewesen und erinnerte ihn an die vielen anderen, von denen er gehört hatte.

Deshalb beschloss er, einige dieser Geschichten weiterzuerzählen, um Menschen mit Down-Syndrom, ihren Eltern, Freunden und Verwandten und nicht zuletzt den Arbeitsvermittlern und Personalverantwortlichen damit Mut zu machen.

Anita Lailach, Kindergarten-Helferin

ANITA LAILACH, Kindergarten-Helferin im Kindergarten Winkelhaid (seit 2004)

Warum bekommt Anita immer, was sie will?

Anita kam 1979 im Klinikum Fürth zur Welt. Wo sie einmal zu Hause sein würde, war zunächst ungewiss, denn ihre Mutter hatte sie schon vor der Geburt zur Adoption freigegeben. Die Großeltern trauten sich die Betreuung eines Säuglings nicht zu. Da Anita nicht auf der Neugeborenen-Station bleiben konnte, wäre sie bis auf weiteres in einem Kinderheim untergebracht worden – mindestens für zwei Monate. Erst nach Ablauf dieser Frist durfte die endgültige Freigabe zur Adoption unterschrieben werden. Doch es kam anders.

Erika und Siegfried Lailach, ein Ehepaar ohne eigene Kinder, hatten im Jahr zuvor bereits einen kleinen Jungen adoptiert und planten, noch ein zweites Kind aufzunehmen. Frau Lailach war Kinderkrankenschwester. Sie wusste, dass Säuglinge sehr viel Zuwendung und Nestwärme brauchen, besonders, wenn sie krank sind, und dass ein Kinderheim keine Familie ersetzen kann. Deshalb bekundete sie beim Jugendamt ihre Bereitschaft, auch einen kranken Säugling in Pflege zu nehmen. Vier Tage später wurde Anita zu ihnen gebracht: als »Pflegekind auf Zeit, Verdacht auf Down-Syndrom«.

Anita war ein friedliches, genügsames Baby mit einem herzerwärmenden Lächeln. Wurde sie in ihr Bettchen gelegt, dauerte es nur wenige Minuten, bis sie schlief. Darüber war Frau Lailach froh. Doch die Krankenschwester in ihr bemerkte auch die schräg liegenden Augen und die kurzen, plumpen Finger. Sie fand das Baby sehr schlaff und anfällig für Infekte. Das Down-Syndrom, so hatte sie in ihrer Ausbildung gelernt, gehe mit Muskel- und Immunschwäche einher, mit Herzfehlern, »Schwachsinn« und verkürzter Lebenserwartung. Als nach ein paar Wochen die Diagnose feststand, kreisten viele Gespräche im Hause Lailach um Anitas Zukunft. Hätten die Eheleute eigene Kinder bekommen, wären sie für jedes – ob gesund oder nicht – dankbar gewesen. Sie hatten gewusst, dass eine Adoption nicht weniger Risiken barg als eine Schwangerschaft, aber keinen Augenblick gezögert, Heiko zu adoptieren. Und da ein eigenes Kind mit Down-Syndrom auch hätte bleiben dürfen, beschlossen sie, Anita zu behalten.

Bei den nächsten Verwandten stieß diese Entscheidung auf Unverständnis. Das könne man dem Heiko nicht zumuten, meinten die Großeltern. Noch nie habe es in der Familie ein behindertes Kind gegeben. »So etwas« hole sich doch keiner freiwillig ins Haus.

Mit dem Widerstand ihrer Eltern hatte Erika Lailach nicht gerechnet. Ihr Vater genoss als Großhändler hohes Ansehen, die Mutter war Hausfrau und im Kirchenvorstand aktiv. Könnte Anita tatsächlich dem Ruf der Familie schaden? Immer wieder musste die junge Pflegemutter sich rechtfertigen – sogar sonntags auf der Straße, wo sie von einer Bekannten zur Seite genommen und gefragt wurde: »Wissen Sie, was Sie Ihren Eltern damit antun?«

»Nein, ich weiß es nicht«, erwiderte Erika Lailach, um feste Stimme ringend. »Das Kind war da. Alles, was Sie mir vorwerfen können, ist, dass ich mich darum kümmere.«

Andere Seitenhiebe trafen noch tiefer. Weil die vom Gesundheitsamt angebotene Frühförderung sich erst im Aufbau befand, vertröstete man Anitas Pflegeeltern mit dem Satz: »Beim Down-Syndrom ist’s egal, ob die Förderung im ersten oder im zweiten Lebensjahr beginnt. Die Kinder erreichen sowieso nicht viel.«

Bemerkungen wie diese verstärkten in Erika Lailach das Gefühl, zwischen alle Stühle geraten zu sein. War sie mit ihrem Kinderwunsch zu weit gegangen? Würde die Behinderung dieses Kindes die ganze Familie ins Unglück stürzen? Ohne den Rückhalt ihres Mannes wäre sie wahrscheinlich in einem schwarzen Loch versunken. Doch dank seines Zuspruchs raffte sie sich wieder auf und entschied, in Eigeninitiative mit Anita zur Krankengymnastik zu gehen. Das tat beiden gut: dem schlaffen Baby und seiner angeschlagenen Pflegemutter.

Als Anita ein Jahr alt war, zog die Familie von Nürnberg in das Dorf Winkelhaid – in ein Häuschen mit Garten und großem Kinderzimmer. Herr Lailach, der als Ingenieur beim Fernmeldeamt arbeitete, stellte im Garten eine Schaukel auf und zimmerte ein Doppelstockbett für Anita und ihren anderthalb Jahre älteren Adoptivbruder. Gelegentlich kam nun eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe mit einem Koffer voller Spielsachen ins Haus, um dem Mädchen so etwas wie Frühförderung zu bieten. Auf erneutes Drängen von Erika Lailach erhielt Anita schließlich ab 1982 angemessene Frühförderung an der Schule für Körperbehinderte in Altdorf. Dazu gehörten logopädische Übungen, Krankengymnastik, Ergotherapie und viele gute Tipps für den Alltag.

Nicht jeder bemerkte, welche Fortschritte Anita in ihrer Entwicklung machte. So wurde Heiko von einer Nachbarin gefragt: »Wann lernt deine Schwester denn endlich laufen?« Bei solchen Fragen war der Junge nie um eine Antwort verlegen: »Hat Papa dir doch schon erklärt: Die braucht halt ein bissel länger.«

Im Alter von knapp drei Jahren wurde Anita zusammen mit ihrem Bruder in der evangelischen Kirche in Winkelhaid getauft. Auf der anschließenden Familienfeier tapste sie allein von Gast zu Gast und strahlte jeden an.

Ab Herbst 1983 besuchte sie eine Kindergruppe in Altdorf, im ersten Jahr noch gemeinsam mit Heiko. Obwohl das, was Anita sagte, von manchen nicht gleich verstanden wurde, gab es keine Probleme, denn Heiko war ihr Dolmetscher. Sie fügte sich gut ein und nahm Anteil an vielem, was in der Gruppe geschah. Mit sechs Jahren durfte sie an die Schulvorbereitende Einrichtung des Altdorfer Wichernhauses wechseln.

Anita und Heiko

Anita fuhr gern ihre Puppen im Wagen spazieren und interessierte sich sehr für Babys, die es im Bekanntenkreis immer wieder zu bestaunen gab. Einmal erzählte Heiko, dass er und Anita »bei einer anderen Frau im Bauch« gewesen seien.

»Aber an deiner Brust hab ich getrunkt?«, wollte Anita von Erika Lailach wissen.

»Nein … Das geht nur, wenn das Baby vorher in Mamas Bauch war«, begann diese zu erklären.

Anita stutzte, dann sagte sie: »Na ja, meine Flasche hat auch geschmeckt.«

Die Großeltern, die anfangs nur Einwände gegen Anitas Aufnahme in die Familie vorgebracht hatten, nahmen inzwischen sehr genau wahr, dass Heiko nicht etwa unter seiner Schwester litt, sondern – im Gegenteil – von ihr profitierte. Anita war zum Ruhepol der Familie geworden, an dem der eher hyperaktiv veranlagte Junge immer wieder zur Besinnung fand. Wenn er sich mit den Eltern gestritten hatte, tröstete die kleine Schwester ihn und sorgte für rasche Versöhnung. Und Streit gab es nicht selten, seit Heiko in die Schule ging, meistens wegen unerledigter Hausaufgaben. Als der Großvater eine solche Debatte einmal miterlebte, lobte er Anita für ihr Geschick, zwischen den Fronten zu vermitteln. Irgendwann war Erika Lailach bereit zu vergessen, dass ihr Vater gesagt hatte: »Wir lassen uns kein behindertes Enkelkind vor die Nase setzen.«

Lange diskutierte das Ehepaar Lailach darüber, welche Schule Anita besuchen sollte. Für ein Kind mit Down-Syndrom kam eine normale Grundschule damals nicht in Frage. Am liebsten wäre es ihnen gewesen, Anita hätte in die Schule für Körperbehinderte im nahen Altdorf gehen dürfen, die zum Wichernhaus gehörte. Doch dort verwies man sie an die »zuständige Einrichtung für geistig Behinderte«, eine Sonderschule der Lebenshilfe mit obligatorischer Ganztagsbetreuung. Das hätte bedeutet, Anita morgens daheim abholen und erst am späten Nachmittag zurückbringen zu lassen. Dieses Angebot gefiel den Lailachs nicht. Auch als Schulkind sollte Anita so aufwachsen können wie andere Kinder: zum Mittagessen nach Hause kommen, nachmittags mit ihrem Bruder und den Nachbarskindern spielen. Schließlich zeigte sich die anthroposophische Karl-König-Schule für »seelenpflegebedürftige Kinder« in Nürnberg bereit, diesen Wunsch zu akzeptieren.

Schon bald nach der Einschulung war Anita unglücklich darüber, das einzige Kind in ihrer Klasse zu sein, das überhaupt ein paar Worte sprach. Sie durfte eine Klassenstufe überspringen. Ein Jahr darauf hatte sie das Alphabet gelernt und konnte Texte abschreiben. Sie lernte schwimmen und Rad fahren, was den Eltern viel Geduld abverlangte. Doch immer, wenn Anitas motorische Fähigkeiten gefördert wurden, schien auch ihre geistige Entwicklung einen Sprung zu machen.

Anita und Heiko verstanden sich gut. Was ihr von den Erwachsenen nicht vermittelt wurde, das brachte er ihr bei. Aber auch Heiko konnte manches von seiner Schwester lernen. Einmal hatte er auf dem Altdorfer Trödelmarkt ein Buch entdeckt, das er unbedingt haben wollte, weil es herrliche Bilder von Polizeiautos enthielt. Er zog die Mutter zum Tisch des Händlers, um sie zum Kauf zu überreden.

»Das geht leider nicht, wir haben nicht mehr genug Bargeld dabei«, erklärte Frau Lailach.

»Ich will es aber!«, rief Heiko und schlug mit der Faust auf den Tisch.

Seine Mutter schüttelte den Kopf.

»Darf ich’s mal anschauen?«, bat Anita den Händler.

Sie blätterte eine Weile darin, gab es mit einem strahlenden Lächeln zurück und sagte: »So ein schönes Buch! Nur haben wir kein Geld mehr. Leider. Wo gibt’s das denn zu kaufen?«

Der Händler schmunzelte und schenkte ihr das Buch. Anita verstand es eben, die meisten Leute um den Finger zu wickeln.

Heiko maulte: »Warum bekommt die immer alles, was sie will?«

»Schau mal genau hin, wie Anita das macht«, antwortete die Mutter.

Im Herbst 1991 stand für Anita der Wechsel an die regionale Sonderschule an, die keine Ausnahme von der üblichen Ganztagsbetreuung machen wollte. Am Miteinander von Schule und Tagesstätte müsse festgehalten werden, um »die Leistungsfähigkeit des behinderten Kindes optimal zu fördern«. Das Ehepaar Lailach dagegen war überzeugt, Anita könne im Umgang mit ihrer Familie und mit Freundinnen aus der Nachbarschaft mehr fürs Leben lernen als in einer geschlossenen Behinderteneinrichtung. Als die Bezirksregierung entschied, dass für Anita keine andere Schule in Frage komme, die Eltern aber den verpflichtenden Besuch der Tagesstätte am Nachmittag ablehnten, spitzte der Streit sich zu. Die Lailachs blieben hartnäckig: Der Nachmittag gehöre der Familie. Sie entschlossen sich zu einem Schulstreik und riefen das Kultusministerium als Schlichter an. Ein ganzes Jahr lang ging Anita gar nicht zur Schule.

„Die hat es gut«, meinte Heiko, der jeden Morgen um sieben Uhr das Haus verlassen musste. Erst als die Süddeutsche Zeitung ausführlich über den Fall berichtete, lenkte die Schule ein und gestattete Anita, gleich nach dem Unterricht nach Hause zu gehen.

Eine andere Institution ermöglichte Anita ohne äußeren Druck einen individuellen Weg: Zwar fragte die Pfarrsekretärin bei der Anmeldung zur Konfirmation noch einmal nach: »Aber nur für Heiko?« Doch da Erika Lailach klarstellte, dass beide Kinder zusammen konfirmiert werden sollten, so wie sie auch zusammen getauft worden waren, fand sich für jedes Problem eine Lösung. Während des Jahres, in dem Anita nicht in der Schule war, erhielt sie vom Vikar daheim Extra-Konfirmandenunterricht, damit sie ohne Schwierigkeiten an den regulären Konfirmandenstunden teilnehmen konnte. Gemeinsam gestalteten sie eine Bibelzeitung, zu der Anita die Bilder beitrug und die anderen Konfirmanden den Text. Wenn sie abends die Bilder in ihrer Kinderbibel anschaute, fielen ihr nun auch die Geschichten dazu ein.

Intensiver als erwartet setzte sie sich mit der Taufe auseinander, die sie als Kind empfangen hatte. Sie lernte neben dem Vaterunser mehrere Lieder auswendig, bereitete sich voller Aufregung auf ihre erste Teilnahme am Abendmahl vor und sagte schließlich ein klares »Ja« zum christlichen Glauben. Im April 1992 feierten Anita und Heiko mit der ganzen Familie ihre Konfirmation.

Zu Hause half Anita gern in der Küche, weil es dort meistens etwas zu naschen gab. Sie ging allein einkaufen und erledigte zuverlässig ihre Hausaufgaben. War sie bei Freunden zu Besuch, kam sie zur vereinbarten Zeit zurück.

Heikos Entwicklung verlief nicht ganz so geradlinig. Seine zunehmende Unaufmerksamkeit und sein leichtfertiges Verhalten bereiteten den Eltern Kopfzerbrechen. Auch in der Schule gab es Probleme, die Heiko allein nicht zu lösen vermochte. Trotz seiner vielfältigen Begabungen stand der Junge sich oft selbst im Weg. Das Ehepaar Lailach suchte Hilfe beim Kinderarzt. Der machte mit Heiko viele Tests und verordnete ihm Ritalin. Nur mit diesem Medikament schien ein normaler Schulbesuch möglich. Daheim kam es allerdings immer öfter zu heftigen Reibereien. Nach einem lauten, bitteren Streit fragte Anita: »Mama, gell, du bist trotzdem froh, dass du zwei Kinder hast!?« Das konnte Frau Lailach nach einer Besinnungspause dann doch bestätigen, obwohl sie Heiko verdächtigte, für die meisten ihrer grauen Haare verantwortlich zu sein.

Als er 20 war, suchten die Eltern für ihn eine eigene Wohnung und Heiko zog aus. Heute arbeitet er als technischer Zeichner in einem Ingenieurbüro und kommt – sehr zur Freude seiner Schwester – wieder regelmäßig auf Besuch.

In den letzten drei Schuljahren absolvierte Anita etliche Praktika in den Werkstätten der Lebenshilfe und außerhalb, darunter auch zwei mehrwöchige Praktika im Kindergarten Ochenbruck sowie im »Haus für Kinder«, dem evangelisch-integrativen Kindergarten in Winkelhaid. Dort übertrug man ihr viele kleine Aufgaben, bei denen sie ihre Zuverlässigkeit unter Beweis stellen konnte. Zuletzt arbeitete Anita an vier Wochentagen im Winkelhaider Kindergarten und war nur einen Tag pro Woche in der Schule. Unterstützt wurde sie dabei durch die ACCESS-Integrationsbegleitung aus Erlangen.1 Der Pfarrer, welcher sie konfirmiert hatte und auch für das »Haus für Kinder« verantwortlich war, erfuhr von Anitas Wunsch, weiterhin im Kindergarten zu arbeiten, und ging bereitwillig darauf ein.

Im August 2001 wurde Anita jedoch schwer krank.

Wegen ständig wiederkehrender Zysten am Eierstock hatte der Frauenarzt ihr zuvor eine Pille verschrieben. Die Zysten verschwanden, aber Anita bekam so schlimme Rückenschmerzen, dass sie nachts kaum schlafen konnte. Dem Arzt fielen ein geschwollener Oberschenkel und eine schiefe Hüfte auf. Er untersuchte Anita gründlich und stellte eine ausgedehnte Thrombose fest, die vom Knie bis zur unteren Hohlvene reichte. Der Rettungswagen brachte sie in die nächste Klinik. Zu allem Unglück wurde im Krankenhaus auch noch eine Lungenembolie auf der rechten Seite diagnostiziert. Anita schwebte in Lebensgefahr und bekam drei Wochen strenge Bettruhe verordnet. Das fand die Patientin gar nicht gut. »Mein Bein bräuchte etwas frische Luft. Es gibt doch sicher einen Rollstuhl hier«, tat sie bei der Visite kund. Doch der Professor verbot ihr das Aufstehen. Als die Erkrankung endlich überstanden war, fiel es Anita schwer, zu einem normalen Alltag zurückzukehren, zumal sie nun im Sommer wie im Winter Kompressionsstrumpfhosen tragen musste.

Dennoch konnte sie Ende 2001 eine zweijährige Qualifizierungsphase im »Haus für Kinder« beginnen, finanziert vom Arbeitsamt. Alle notwendigen Formalitäten waren von Familie Lailach erledigt worden. Anita sollte wieder vier Tage pro Woche im Kindergarten arbeiten. Den fünften Tag verbrachte sie in der Werkstatt der Lebenshilfe, im zweiten Jahr dann bei ACCESS. Die Begleitung durch diesen Fachdienst trug dazu bei, die Arbeitsabläufe festzulegen und zu verbessern. Anita übernahm nun regelmäßig die Aufgabe, in der Küche das Frühstück für die Kinder vorzubereiten, es in die verschiedenen Gruppen zu bringen, später das Geschirr abzuwaschen und die Küche wieder aufzuräumen. Das tat sie gern. Bei Bedarf kam ihr eine Kollegin zu Hilfe.

Die kostenlose Leseprobe ist beendet.