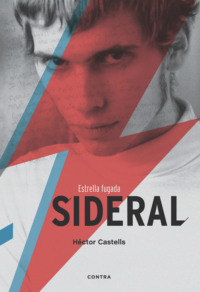

Buch lesen: "Sideral"

Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho

Diseño: Randi Vergés

Maquetación: Emma Camacho

Primera edición en papel: Noviembre de 2013

Primera edición digital: Julio de 2020

© 2020, Contraediciones, S.L.

c/ Elisenda de Pinós, 22

08034 Barcelona

© 2013, Héctor Castells

ISBN: 978-84-18282-25-6

Composición digital: Pablo Barrio

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

ÍNDICE

1 PRIMERA PARTE3 de marzo de 199525 de diciembre de 199631 de enero de 197212 de julio de 199313 de febrero de 197212 de julio de 199314 de febrero de 197219933 de marzo de 199530 de junio de 2012PrehistoriasPrimera inocentadaMayo de 197622 de mayo de 2012BurbujitasSocialismo de chocolateLa letra sordaSeísmo o repeticiónThe color of the sky, that dayPánico y albornocesOasis y floresSoledades e inodorosCon Héctor, sin HéctorIrraEscotes o visadosPrimer conciertoIr o no irLuz de Luna11 de septiembre de 1989NoventasÀ bout de souffleEl anillo de Gollum

2 SEGUNDA PARTE1993, after the shame1984198793 espaguetis y un Lamborghini87 borradores y una cerilla93 triples, un retrato y el arcoírisPastel de cacahueteA sacoDebut12 de julio de 1996Noventa y cuatro colmenasRoedores en la cabezaEl preámbulo del hábitoBad HabitsTo become or become notNitsaHarina de otro costal23 de septiembre de 1994Marcianos como nosotros - 11 de noviembre de 1994La abuela del techno o la madre de IndianaLeire & timesRaül JonesSíndrome-iconoEnergía de mamutDiciembre de 1994GentlemanLa kresta de la ola3 de marzo de 1995IndependenciaPrepare the flashL’EireEscalera hacia el cieloPaz submarinaDe pajaritos, pajarracos y pajareosEnd of Nitsa

3 TERCERA PARTEAlmohadas y crucecitasKerryForniaKerrybean & BadalonaDavid y BorjaPulpos y lunas alemanasEl principio del pepinazo

4 CUARTA PARTEEl caos o la vidaLa negra mano de DiosSer o no ser (velocidad de las banderas)La paja y la sustanciaLa batalla de Argel

5 ÚLTIMA PARTEEl problemaEl penúltimo hostioteVelocidad antivacíoDavid y ClaudiaPopNot the end21 de mayo de 2006

6 EPÍLOGOChiscaAlfonso

7 POSTFACIO

8 AGRADECIMIENTOS

9 VOLÚMENES SIDERALES

Para Aleix y para mi padre, dondequiera que estén

Para La Cabrita, por estar siempre, mientras uno desaparece o no se encuentra…

Para Alfonso y Chisca, por sus agallas, por su elegancia, por su generosidad y por haber aceptado incondicionalmente todos los verbos y todas las derrapadas. Para Daniel y Adriana Vergés, por su confianza, su desprendimiento y por su historia. Para Randi Vergés, por lo mismo, por su ética, por nuestra eternidad y por su portada

Para Leire Zamora, por ser una entrevista interminable y una amiga hasta el final.

PRIMERA PARTE

¿De qué color serían los charcos si lloviera de colores?

Aleix Vergés.

3 de marzo de 1995

Aleix siente el corazón en la boca. Se está acostumbrando. Cierra los ojos y visualiza la pista giratoria, percibe la rotación de la Tierra y el crecimiento de la Luna. Siente los bombos cerca del pecho y el retumbar del bajo sincronizado con su taquicardia. Se incorpora, se lleva una mano al costado, levanta con la otra la aguja del Akiyama, su insobornable plato, su cuchillo de palo, e interrumpe la escucha desenfrenada del «Rez» de los Underworld. Esta noche comparte cabina con Darren Emerson. Será su debut junto a una estrella internacional y ni siquiera tiene dos platos en casa; de hecho, nunca los tendrá.

El cielo se ha abierto, las nubes se han cerrado y el jabón oscuro del firmamento se le ha confundido con las lágrimas. Últimamente, cuando entra en pánico, llora. Ha mirado por la ventana, y ha escrito la frase —«¿De qué color? ¿De qué puto color?»— y se ha sentido abstracto y foráneo y le ha sobrevenido el primer escalofrío. Al segundo se le han multiplicado las pupilas. Y al tercero ha sentido los huesos como estalactitas. Es el quinto ataque de pánico de su vida y Leire está al caer. Leire tiene dieciséis años, el pelo azul y la voz de Aleix metida en el oído.

—Vine, si us plau1 —le ha dicho a Leire.

Es una noche del 95. Internet es una alucinación norteamericana, los móviles son como zapatos ortopédicos y la cobertura es un elogio al parpadeo y a la inconstancia, solo al alcance de cuatro millonarios. Leire pulsa el botón del interfono y sube las escaleras hasta el último piso sin ascensor, que es donde vive toda la juventud independizada de los noventa.

Aleix está tumbado en el suelo. Contempla las formas del techo y siente un vacío en el pecho. La poesía es una trampa. El techno es una trampa. Él es un farsante. Y un embustero. No sabe pinchar.

La vocecita le suena estereofónica en la cabeza, surca su confianza como un esquiador borracho y le mina la autoestima con la sutileza de una máquina quitanieves en llamas. Y entonces abre su pastillero y contempla la hilera de Valiums, se come otros dos y quizá no sienta nada. Y luego mira a Leire y le pregunta de qué color serían los charcos si se pusiera a llover de colores. Y entonces se hace la luz de un relámpago y el resplandor ilumina a dos jóvenes muy delgados y muy heridos, y Leire le dice que los charcos serían siderales, multicolores, como su miedo. Y que podría bebérselos.

Y que le curarían.

Aleix sonríe por primera vez en mucho rato y le pregunta cómo está.

—Bé. Normal. És igual2 —dice ella. Y se cubre la boca porque se avergüenza de sus dientes. Leire se avergüenza de casi todo y se boicotea todo el tiempo. Se avergüenza de ser andrógina y hace todo lo posible por serlo. Quiere que los demás le digan lo que no quiere escuchar. Se lo merece. Tal es la violencia de su adolescencia.

—Tinc molta por de morir-me3 —dice Aleix.

—A mi m’encantaria morir-me4 —dice Leire.

Y entonces el pánico se detiene un segundo. Aleix parpadea. Bate las pestañas y se incorpora como si, en lugar de dos Valiums, se hubiese metido siete rayas. Tiene veintidós años y ciento ochenta pulsaciones por segundo.

—En sèrio? No t’espanta la mort?5

—A mi no m’importaria morir-me ara mateix6 —dice Leire.

Sonríe otra vez. Desearía arrancarse su absurda sonrisa con unos alicates y freírla en la sartén que ve tirada en el suelo, junto a las portadas de siete discos abiertos, de un diario escrito con una caligrafía psicodélica y unas pintorescas ilustraciones de colores; más cerca: un montón de cintas de casete en cuyos lomos se puede leer Sideral III, Sideral VI, Sideral II y Sideral I. Los ojos de Leire recorren la pequeña estancia deprisa y piensa que, una vez arrancada, podría arrojar su sonrisa por la ventana que tiene delante, recortada por un marco azul y blanco, en el que Aleix ha dibujado a un puñado de jóvenes de cinturas muy estrechas, ojos enormes y pestañas infinitas. Entonces su sonrisa caería al vacío y se estamparía contra el asfalto de la calle Gran de Gracia y un taxista tatuado y borracho se la llevaría por delante. Lo piensa todo en una calada, alentada por el porro de marihuana que se ha fumado en su casa, antes de pillar la moto y salir al rescate de Aleix.

Ahora se lía otro, y Aleix le dice que los porros son muy peligrosos y que su pelo es muy bonito y que si ella se muriese, él se suicidaría.

Y luego se quedan en silencio y Aleix respira normal. Y al cabo del rato se incorpora y se la queda mirando y le dice:

—A mi el que més por em fa del món es no saber estimar7.

Leire sonríe. La vergüenza se ha ido a tomar por culo.

—A mi el que més por em fa del món és pensar que mai seré estimada8 —dice ella.

Y entonces se miran y saben que nunca más volverán a estar solos.

25 de diciembre de 1996

Soy el astroniño, astroaleix, un satélite en órbita. Soy la razón desordenadora. Soy la desesperación que genero, lo inexplicable. Soy una fuerza de la gravedad no descubierta, un halo de luz sideral, fugaz. Un ángel caído, un demonio en potencia, el mal en acto.

Soy un invasor espacial y me siento desarraigado porque no sé cuál es mi procedencia. Un experimento de la ciencia, un hábil engañador. Soy Narciso atormentado e histriónico. Incómodo porque los niños se asustan al verme, y eso me altera.

Los perros me ladran si me cruzo en su camino y me imagino aplastándoles el cráneo contra el pavimento, sordo a sus aullidos de dolor.

Soy una media sonrisa ambigua. Falso como una promesa falsa. Mal construido por mí mismo. Torpe.

Del diario de Aleix Vergés.

31 de enero de 1972

Es el último día de enero y es un lunes triste en el Norte, otra mañana ceniza bajo el cielo del Imperio Británico. Ayer los paracaidistas de la Reina perdieron el juicio y abatieron a trece manifestantes desarmados en Derry, Irlanda del Norte: fue un domingo sangriento.

Hoy es un lunes blanco en la península ibérica y una jovencita inmaculada como su bata abre la ventana de su oficina, un lugar aséptico, lleno de guantes de látex y de tubitos de plástico, y un golpe de viento hace volar su ejemplar de El Correo Catalán.

La foto de los héroes caídos en la isla del Norte sale proyectada por la ventana y de repente flota por el claustro del hospital de Sant Pau, en Barcelona. Es una imagen caída del cielo y desciende hasta alcanzar las piernas de un tipo muy largo con una bata igualmente blanca. El joven doctor se agacha, agarra el ejemplar, lo despliega, observa la foto del crimen y admira a los héroes y desprecia a los militares. Ha salido al patio para estudiar de cerca a un puñado de ovejas pintadas de fucsia. Son ovejas experimentales, los ancestros de Dolly y de la clonación, mamíferos iridiscentes en la mañana de un país daltónico y sordo como su dictador. Dos pisos más arriba del patio, la joven —veintidós años, pelo oscuro, hombros redondos; espalda larga y recta— interrumpe su lectura, apoya su ejemplar de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? en el escritorio, contempla los movimientos del doctor y sonríe.

12 de julio de 1993

Es una tarde de verano y Sonic Youth tocan en la sala Zeleste. Barcelona es una ciudad cosmopolita bajo el suelo y un proyecto de escaparatismo en la superficie: ya no quedan chiringuitos en la playa y apenas quedan putas en el campo del Barça. Y proliferan los restaurantes de color blanco con palmeras de plástico. El 92 ha pasado como una estrella fugaz y ha dejado una secuela minúscula que pronto se hará grande. Gigante. Obscena. Es el síndrome mariposa. La sensación de que alguien ha acristalado el cielo, ha doblado los precios del suelo y ha instalado un circuito cerrado de televisión que fiscaliza tu parpadeo y registra tus sonrisas. Sopla un aire de urgencia y de disimulo, de rascacielos en la Barceloneta, alfileres sintéticos cerca del corazón y de drogas hepáticas y de diseño. La juventud empieza a bailar música electrónica y los arquitectos olímpicos se frotan las manos con el futuro de la especulación. Los gusanos de seda pronto serán digitales. Y el aleteo traerá una recesión de puta madre.

En unos años cualquiera podrá escudriñar la miseria de tu ventana abierta al mundo y estamparle un pulgar verde. O sentenciarlo con uno rojo. En unos años la tecnología habrá avanzado y nuestros movimientos se habrán reducido. El síndrome mariposa es un augurio youtubiano o facebookiano, la sensación de que las Olimpiadas no han terminado, de que los cientos, miles de reporteros llegados de todo el mundo se han dejado las cámaras conectadas con los círculos rojos parpadeando.

Es el nacimiento de la autoconsciencia. Y de las supermodelos.

La línea 1 es roja y vieja, y el vagón chirría y se sacude y no hay altavoces que anuncien las paradas que vienen a continuación. Hay un grupo de jeviolos de pie. Llevan camisetas de Anthrax, Megadeth y Mötley Crüe, y pantalones extremadamente ajustados. Siempre fue un misterio saber cómo coño se los quitaban. Beben Xibecas a morro, eructan como revolucionarios y agitan las greñas como cavernícolas. Justo enfrente de los cuatro jevis va sentado un tipo con la cabeza rapada que lleva una bomber negra, unas botas de cuero hasta las rodillas y unos tejanos lavados a la piedra. A su lado está una pareja que no pertenece a ninguna tribu urbana. Él se llama Gabi y ella se llama Sonia. Gabi le dice a Sonia que el skin es republicano o comunista. A Sonia le parece más bien nazi y socialdemócrata. Ambos observan el paisaje tribal hasta que un Jesucristo sin pupilas, un tipo que igual mide dos metros y pesa cincuenta kilos, se les sienta al lado y les pide dinero. Gabi se palpa los bolsillos y le dice que no, que no tiene.

Gabi es un tipo más bien bajito que tiene cintura de adicto a los cómics. Lleva una camiseta de El Inquilino Comunista, el grupo vasco que telonea a Sonic Youth. Sonia es morena y delgada, viste chupa tejana y luce flequillo egipcio. Los jevis arman barullo y beben deprisa, buscan una razón urgente para dirigirse al pelado y sentar precedente. Y el pelado mira al suelo y disimula, como la mayoría de los cabezas rapadas cuando están solos. Neonazis o comunistas. El metro llega a la parada de «Catalunya» y se baja la mitad del vagón. El rapado desaparece e irrumpen en su lugar cuatro mods. Cuatro flequillos que flotan sobre cuatro parkas. Los jevis les miran. Es como si al mirar a los mods se vieran a sí mismos deformados. Seguro que más esbeltos. Conviven como adolescentes en los probadores del Zara. El metro de Barcelona siempre fue mucho más cosmopolita que los barceloneses, criaturas herméticas y vergonzosas que raramente se comunican con los que vienen de fuera.

—Molaría que los mods les metieran a los jevis —le dice Gabi a su novia faraónica—. ¿Te imaginas?

Ella se ríe y las puertas del vagón se cierran, y el metro avanza hacia la siguiente parada. Gabi se da media vuelta y mira hacia el túnel, forma un óvalo con las manos y observa el resplandor de los cables negros y de las paredes carbónicas de la gruta subterránea. La luz del metro parpadea, el suministro eléctrico se corta y regresa en oleadas epilépticas, y Gabi se distrae. Y luego alza la vista y enfoca hacia el final del vagón: un destello ilumina una cabeza dorada y un rostro afilado, magnético.

Gabi se queda aturdido, con la vista clavada en la aparición, que se desvanece casi al instante. Otro fundido a negro por gentileza del cableado. La velocidad y el meneo atolondrado del metro disminuyen, la siguiente parada se acerca, y el suministro eléctrico se normaliza. Y entonces Gabi corrobora su alucinación; o sea, comprueba que es real. Hay un Bowie evolucionado al final del vagón. Es alto y delgado como un masái; rubio y estilizado como Suecia. Gabi está pegado a su aura irresistible. Y le dice a Sonia:

—¿Has visto a ese tío?

—¿A quién?

—A ese —dice Gabi y señala en dirección al final del vagón. Sonia sigue el curso del dedo y se topa con las greñas de un jevi y con la mano de un mod, que le está metiendo una anfetamina en la boca.

—No. ¿Dónde?

—No importa, creo que ya se ha ido.

Se bajan en «Marina» y enfilan las escaleras mecánicas, pero las escaleras no funcionan, nunca lo hicieron, y a Gabi le parece distinguir al arcángel en lo alto, pero le vuelve a faltar tiempo para corroborarlo.

13 de febrero de 1972

Han pasado dos semanas y es una mañana de febrero en la cafetería del mismo hospital. Hay cirujanos, pacientes, enfermeras, pantalones de pana y muchas personas santiguadas. Ella bebe sorbitos de café, mira por la ventana y tararea una de Jobim, cuyo recopilatorio Look to the Sky no para de escuchar. Mira el cielo. Ella siempre lo hizo. Mira el cielo para inspirarse. Otea nubes y piensa en positivo. Él lee su ejemplar de El Correo Catalán. O quizá se haya apropiado del de ella, de su ejemplar. A fin de cuentas ella es una lectora habitual de la cabecera. La prensa es la información. Y la información es una concesión del Régimen.

Nixon se ha ido a China a conocer a Mao; Paquito Fernández Ochoa se desliza en eslalon hacia su medalla desde una cima más inocente, seguro que japonesa. España, las cumbres, el oro y la nieve, un polvo extraño bajo el sol.

Él pasa las páginas sin prisa, descifra la suerte del mundo y organiza mentalmente la siguiente reunión clandestina del PSAN (Partit Socialista d’Alliberament Nacional). Lleva cuatro años afiliado. Conspira y propone. Organiza y debate. Es un ginecólogo largo como el baloncesto y barbudo como los rusos, en un país bajito y peludo como su dictador. Es febrero del 72 y la dictadura es más blanda y los fascistas más viejos y sus hijos más altos y más listos que ellos. Franco delegará en Carrero Blanco, David Bowie se preguntará si hay vida en Marte y un satélite de la NASA, el Mariner 9, registrará las primeras imágenes del planeta rojo.

El universo se expande y él alza la vista. Y la ve.

Tiene los ojos verdes, la piel cobriza, los pómulos rojos. Es casi más alta que el año en que vive. Trabaja en análisis clínicos, le gusta la bossa nova y sale con un cirujano gallego sin mucha samba. Él la mira anonadado, como si Potemkin ardiera. Como si Reus se sublevara y Wagner lo orquestara. Sus miradas se encuentran bajo la luz fluorescente y quizá nazca la esperanza de un planeta, la posibilidad de una galaxia.

12 de julio de 1993

El Inquilino Comunista demuestran por qué han sido la banda elegida para telonear a la Madre Superiora del Noise. Su actuación desata pequeños ciclones en las primeras filas del legendario Zeleste 1. Gabi y Sonia están en el segundo piso y contemplan las erráticas mareas humanas que se declaran cerca del escenario. Es el preámbulo de una apoteósica descarga decibélica.

Sonic Youth arrancan con «Cotton Crown» y atacan los acordes con su proverbial mezcla de poesía y ruidismo. Gabi y Sonia intentan comunicarse, pero la descarga les asfalta las vocales: solo emiten consonantes fracasadas. No hace falta decir nada. Tienen la piel de gallina, especialmente cuando suenan los primeros acordes de «Sugar Kane», que cae el cuarto o el quinto y es su tema favorito del último álbum. El denso humo del tabaco se confunde con el de las máquinas del escenario. Los ruidistas de Nueva York son cuatro siluetas a contraluz que alternan melodías y taladros. Huele a amplificadores chamuscados, desinfectante y cigarrillos. Gabi observa el vaivén del personal y sueña los macroescenarios que plantará en el futuro. En un par de años se inventará la primera edición de un festival en primavera. No se devana los sesos con el nombre: Primavera Sound. Sencillo y directo.

De pronto, le vuelve a suceder. Está todo a oscuras y un foco verde atraviesa la marea de cabezas y se deposita en la quijotera de San Pablo. Es una silueta larga como la que ha visto en el metro. Pero ahora observa algo radicalmente distinto. El fogonazo ilumina sendos cuernos de demonio, que le brotan a ambos lados de la cabeza.

Gabi se frota los ojos estupefacto. Pellizca a su novia. Señala de nuevo en dirección a su epifanía, pero el láser que iluminaba a San Pablo perfila ahora la silueta de otro espécimen muy alto. Es un adonis de mandíbula cuadrada y purpurina en los pómulos. La luz le confiere un resplandor esmeralda a su cabeza. Podría ser un replicante. Otro Blade Runner. Sonia se gira para mirar a Gabi y se quedan boquiabiertos, como el futuro.