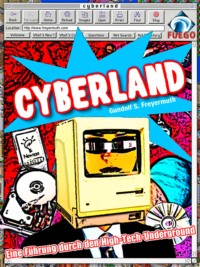

Buch lesen: "Cyberland"

Gundolf S. Freyermuth

Cyberland

Eine Führung durch den High-Tech-Underground

FUEGO

Pressestimmen zu Cyberland:

»Ein wortwitziger Reiseführer, der die Protagonisten der neuen Zeit portraitiert.«

Aus: Amica (Hamburg, August 1996)

»Der frühere TransAtlantik- und Tempo-Autor Gundolf S. Freyermuth hat Cyberland bereist und eine vorzügliche Führung durch den High-Tech-Underground verfaßt. [...] Wer mehr über das Leben in der (nahen) Zukunft erfahren will, ist mit diesem Handbuch bestens bedient.«

Aus: Kurier (Wien, 21. August 1996)

»Freyermuths Essay ist ein Selbst-Versuch, zerfurcht von Brüchen in der Erzählzeit, Genrewechseln zwischen Reportage und Essay, Tempowechseln zwischen Portraitminiaturen und lang ausholenden Gedankengängen. Kurz: ein wichtiges Buch, denn es dramatisiert die Geburtswehen des vernetzten Individuums in der Neuen Medienwelt.«

Aus: zitty (Berlin, 15/1996)

»Die Eleganz, mit der diese Führung unternommen wird, ist frappierend. In seiner Schnittechnik erinnert das an Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum – vermeintlich Unvereinbares wie Steinzeitknochen und schwebende Raumfähren werden verschwistert, mit der Leichtigkeit eines Strauß-Walzers. [...] Cyberland ist Essay, Reportage, Lexikon und Bildungsroman in einem [...] ein Führer, der das Zeug zum Kultbuch des Cyberzeitalters hat.«

Aus: Tagesspiegel (Berlin, 8. September 1996)

» ... ein vielstimmiger Chor der Zukunftsgläubigen des High-Tech-Undergrounds, die Gundolf S. Freyermuth in seinem sehr lesenswerten und spannenden Buch zu Wort kommen läßt.«

Aus: pl@net (München, August 1996)

»Freyermuth hat sich aufgemacht, die Welt von morgen, die Welt des Cyberspace zu erkunden [...] Die Cyberzukunft ist aber nicht alles, was Freyermuth uns bietet, auch der Status quo dieser jungen Kultur wird in Cyberland genau reportiert, vielleicht etwas weniger spektakulär, aber nicht weniger unterhaltsam und vor allem lehrreicher.«

Aus: Die Welt (Berlin, 29. Juni 1996)

»Der Autor berichtet auf 283 Seiten von seinem Trip durch das - für Außenstehende undurchdringliche Dickicht des High-Tech-Underground. [...] Gut geschrieben.«

Aus: computer & co. (München, September 1996)

»Es gibt ein Land zu entdecken, dessen Einheimische fremdartige Gestalten und dessen Entdecker solche sind, die es zu Hause nicht mehr aushalten: Cyberspace, für Enthusiasten der neue Wilde Westen. [...] Gundolf Freyermuth, der sich auf eine Ranch in den White Mountains (Arizona) zurückgezogen hat, bereiste, über Modem mit der Welt verbunden, Cyberland. [...] Zurück zur Natur, aber mit allen technischen Möglichkeiten der Zivilisation!«

Aus: Wochenpost (Berlin, 12. September 1996)

»Gundolf Freyermuth gibt all diese Ideen und Visionen mit der kühlen Distanz eines Anthropologen wieder, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen neu entdeckten Stamm zu beschreiben.«

Aus: Radio Bremen (LeseZeichen, 24. August 1996)

»Freyermuth will den in der Alten Welt und im alten Denken Zurückgebliebenen mit seinen flott geschriebenen und kundigen Reportagen aus der Neuen Welt nicht nur deren Exotik vorführen, sondern ihnen Lust am Aufbruch vermitteln. [...] Freyermuths Fahrt durchs Cyberland mit seinen Eingeborenen ist ein spannendes und informatives Buch, das die Träumereien, Spekulationen und Obsessionen der Pioniere ausbreitet und so einen Blick auf die mögliche Zukunft erlaubt.«

Aus: Telepolis (München, August 1996)

Inhalt

Cover

Pressestimmen

I Vor dem evolutionären Sprung - Ein Überblick

II Der Fremdenführer - Mit R. U. Sirius an die Grenze der Gegenwart

III Cybernauten - Leben und Lieben in der Virtualität

IV Cyberzombies - Auferstehen von den Toten

V Der Cyborg-Prophet - Mit Max More nach Extropia

Nachweise

Literatur

Über den Autor

Über Fuego

Impressum

I Vor dem evolutionären Sprung

Ein Überblick

»Ich bin ein Zukunfts-Hacker.

Ich habe Heimweh nach der Zukunft.«

St. Jude

Vom Versuch,

die Gegenwart zu überwinden

Der Mann, einer der führenden Journalisten Ägyptens, gestikulierte mit der einen Hand hinauf zu dem gegenüberliegenden Dach, wo komplizierte elektronische Gerätschaft installiert war, und mit der anderen wies er hinunter in Richtung der Kairoer Slums, wo die islamischen Fundamentalisten den Ton angeben.

»Hier stehen wir!« rief er aus: »Ein Bein auf dem Mond! Das andere klemmt in der Gosse!«

Längst jedoch ist die Zerrissenheit zwischen den Epochen, dieses Dilemma der Ungleichzeitigkeit, kein isoliertes Leiden der dritten oder vierten Welt mehr. Auch in den industrialisierten Ländern, in Paris und New York, Berlin und Los Angeles, verbreitert sich die Kluft zwischen den digitalen Avantgardisten und dem analogen Rest der Menschheit. Während Millionen überfordert und hilflos dem technischen Fortschritt hinterher stolpern oder gar widerstrebend zurückbleiben, experimentieren Subkulturen mit atemberaubendem Elan an der neuen Hightech-frontier und stürmen unbesorgt voraus in die Zukunft.

Meine eigenen Erfahrungen mit dem heraufziehenden digitalen Zeitalter begannen 1984 damit, dass ich mir inmitten des medialen Trommelfeuers um das sogenannte Orwell-Jahr meinen ersten Computer kaufte. Er war kaum größer als der aufziehbare, Mozart-bimmelnde Spielzeugfernseher, den ich als Kind besessen hatte. Die totalitäre Bedrohung, vor der allenthalben gewarnt wurde, schien mir das neue elektronische Gerät daher nicht gerade, vielmehr wirkte der Computer angesichts seiner beschränkten Möglichkeiten eher rührend. Schon nach ein paar Stunden begann er, gehorsamer als der Durchschnittshund, das zu tun, was ich von ihm wollte.

Konnte es sein, fragte ich mich damals, dass die technischen Schrecken, die in unzähligen zukunftsängstlichen Leitartikeln und Jeremiaden so farbenprächtig ausgemalt wurden, von Männern und Frauen erzittert wurden, die wie Orwell selbst nie mit einem Computer umgegangen waren?

Ein bescheidenes Heimgerät verschaffte mir freilich kein tieferes Verständnis der sich rasant entwickelnden digitalen Techniken. Wie einst Don Quijote sah ich mich mit den Folgen eines Fortschritts konfrontiert, dessen Funktionieren mir ein Rätsel war. Von Informatik, dem Internet oder Nanotechnologie verstand ich soviel wie – oder noch weniger als – der Ritter aus der rückständigen Mancha seinerzeit von der revolutionären Windmühlentechnik. Anders als er zog ich es indes vor, das unverständlich Neue nicht zu bekämpfen, sondern zu erkunden, und zwar in seinen radikalsten Erscheinungen.

»Cyberland« berichtet von meinem langen, seltsamen Trip durch den Hightech-Underground. Das Buch erzählt von den Protagonisten der interessantesten Cyber-Bewegungen, denen ich teils in der Realität, teils im Cyberspace begegnete, es schildert die Abenteuer und befremdlichen Träume dieses zukunftshungrigen und zukunftsträchtigen Menschenschlags, der sich unablässig an den Grenzen unserer gegenwärtigen Existenz stößt – nicht nur an der relativen Primitivität von Maschinen und Computern, sondern auch an der Rückständigkeit der Gehirne und Körper, die der Menschheit bislang zur Verfügung stehen.

Mit den herkömmlichen Beschränkungen individueller Fähigkeiten und kollektiver Entwicklungsmöglichkeiten dürfte es jedoch bald vorbei sein, meinen die Männer und (wenigen) Frauen der diversen Cyber-Stämme. Der sich unablässig beschleunigende technische Fortschritt, der den Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts bestimmte, nähere sich einem epochalen Umschlagspunkt, an dem die Leistungsfähigkeit von elektronischen und biologischen Computern die menschlichen Möglichkeiten erreichen und überschreiten werde. Die logische Konsequenz daraus sei die gezielt betriebene Selbstverbesserung des Homo sapiens, aus der schon sehr bald eine symbiotische Lebensform von höherer Intelligenz und längerer Lebensdauer hervorgehen werde.

Was sich anbahnt, vergleichen einige – etwa John Perry Barlow von der Electronic Frontier Foundation (EFF) – mit der Entdeckung des Feuers, die am Anfang der Zivilisation stand. Andere gehen einen Schritt weiter und sprechen von der Möglichkeit eines Evolutionssprungs: gen- und nanotechnisch von Menschenhand gesteuert und vergleichbar mit jenem, der einst auf diesem Planeten intelligentes Leben entstehen ließ.

Zu dem Cybervolk, das eine solche Evolution im Zeitalter ihrer technischen Produzierbarkeit propagiert, zählen Dutzende von »Maverick«-Wissenschaftlern – Nonkonformisten und erfolgreiche Außenseiter wie der Begründer der Nanotechnologie Eric Drexler (Stanford), der Mathematiker und preisgekrönte Science-Fiction-Autor Vernor Vinge (San Diego State University), der Informatiker Marvin Minsky (Massachusetts Institute of Technology) oder der Robotiker Hans Moravec (Carnegie-Mellon University) –, aber auch hemmungslose Heimwerker, phantasierende Künstler und gläubige Science-Fiction-Fans.

In ihrer Mehrheit allerdings rekrutieren die utopischen Gruppen und Grüppchen ihre Anhänger aus der breiten Schicht der »knowledge worker« (Peter F. Drucker) und »symbolic analysts« (Robert Reich), aus der Schar hochqualifizierter Wissens-Techniker und Symbol-Verarbeiter also, die sich um die boomenden Hightech-Industrien und Spitzenforschungseinrichtungen herum versammelt hat. Dieser intellektuelle Mittelstand stellt das Fußvolk der Cyber-Bewegung, er bildet das faszinierte Publikum, das einer Vielzahl komplizierter Bücher und anspruchsvollen Cyberkultur-Zeitschriften wie »Mondo 2000« und »Wired« hohe Auflagen beschert und das für den immer dichter werdenden Verkehr im Internet und in kommerziellen Netzen wie CompuServe oder America Online sorgt.

Die unbändige Energie des Hightech-Undergrounds wie die glühende Bewunderung, die er bei seinen konventionelleren Mitläufern weckt, speisen sich aus dem professionellen Erfahrungswissen, dass Technik mehr als ein Mittel zu mundanen Zwecken ist. Wissenschaftlicher Fortschritt und technologische Erkenntnisse gehen nicht im Zuwachs an Rationalität und schieren Produktivitätsgewinnen auf, in ihnen wirkt vielmehr eine utopische Sehnsucht: der Wunsch, die planetarische Not und die Gewalt, die unsere Zivilisation allen Lebewesen antut, in Richtung zukünftiger Paradiese zu überwinden.

Sie sollen weder Armut und Unterdrückung noch Tod kennen, postulieren die Cyberutopisten, und Freiheit soll dann auch »morphologische Freiheit« meinen, das neue Menschenrecht, selbstbestimmt die eigene Existenz durch medizinische und genetische Interventionen verbessern zu können und dürfen.

Von dem Teil der Zukunft, der schon begonnen hat, von den gegenwärtig gewagtesten Versuchen, die Grenzen der Gegenwart zu überschreiten und mit dem Cyberzauber heute schon ernst zu machen, handeln die folgenden Kapitel.

Cyberdenken: Alles ist Computer. »Mondo 2000«-Begründer und Cyberpropagandist R. U. Sirius spielt in San Francisco den Fremdenführer und versorgt Neulinge in Cyberland mit dem notwendigen Basiswissen. Er erklärt die wichtigsten Begriffe und einflussreichsten Praktiken, er verrät, wer und was wichtig ist, und er fordert en passant die Erneuerung unseres Denkens und den Umbau unserer Körper (Kapitel II);

Cyberwirtschaft: Geld und Sex. Avantgardisten der Cybernautik führen vor, wie sich die Restriktionen der rückständigen, weil analogen Mono-Realität aufheben lassen. Die radikalsten unter ihnen, von erfolgreichen Cyberarbeitern in den abgelegensten Gebieten des amerikanischen Westens bis zu sich weltweit vollbefriedigenden Cybersexlern, leben und lieben bereits heute so weit als möglich in multiplen virtuellen Welten (Kapitel III);

Cyberzeitreisen: Winterschlafend in die Zukunft. Alcors Kryoniker öffnen in der Wüstenmetropole Phoenix ihr Lager der lebenden Leichen. Mit tiefgekühlten Kraftakten wollen diese Zukunftsbastler dem »größten Feind der Menschheit« ein provisorisches Schnippchen schlagen – erster Schritt zu einer Überwindung der Endlichkeit unserer Existenz zugunsten eines zukünftigen »Lebens ohne Verfallsdatum« (Kapitel IV);

Cybertopia: Was nach dem Menschen kommt. Extropianer-Häuptling Doktor Max More, ein Fourier-Marx-Nietzsche-Zwitter des digitalen Zeitalters, zieht im südkalifornischen Extropy-Institute die geschichtsphilosophischen Konsequenzen aus der heraufziehenden technischen Machbarkeit einer selbstgesteuerten physiologischen und morphologischen Umprogrammierung des Homo sapiens. Er konzipiert Trans- und Posthumanität als die nächsten Evolutionsstufen intelligenten Lebens auf diesem Planeten. Extropianismus, diese Mischung aus utopischer Bewegung und philosophischer Schule, erscheint so als ideologisches Komplement einer globalen Wissenschafts-Praxis, die längst mit dem Frankenstein-Projekt ernst macht: Cybertechniker aller Arten und Sparten, Mediziner, Biologen und Genetiker, Informatiker und Nanologen, betreiben die Katalogisierung und Modifikation unseres Genmaterials sowie die Cyborgisierung des Körpers, das heißt die Integration von menschlicher Wetware mit maschineller Soft- und Hardware, und damit den Umbau unserer biologischen Existenz zugunsten einer leistungs- und widerstandsfähigeren, tendenziell unsterblichen, eben post-biologischen Lebensform.»Die Humanität, das Menschsein, ist nur eine Durchgangsphase auf dem Pfad der Evolution. Wir sind nicht der endgültige Höhepunkt in der Entwicklung der Natur«, sagt Max More: »Es wird Zeit, dass wir unser Schicksal in die eigene Hand nehmen und unser Fortschreiten in die Transhumanität beschleunigen.« (Kapitel V)

Begonnen hat diese Zukunft, deren Prophezeiung vor anderthalb Jahrzehnten noch jeden in die Klapsmühle gebracht hätte, im amerikanischen Westen, an jener utopischen Ecke in der nordkalifornischen Bay Area, wo Haight-Ashbury und Silicon Valley sich kreuzen.

Wollte die Revolte der Hippies und Yippies, die sich in den sechziger Jahren von hier aus über die Welt ausbreitete, das Bewusstsein der Menschheit befreien – politisches Handeln, sexuelles Verhalten, psychisches und psychedelisches Erleben –, so betrieb die elektronische Revolution, mit der die jugendlichen Garagenbastler von Silicon Valley in den siebziger Jahren das digitale Zeitalter eröffneten, eine demokratische Hightech-Befreiung: Sie verlangten erschwinglichen und unkontrollierten Zugang zu jenen Apparaturen, über die bis dahin nur wenige Privilegierte in Konzernen, Universitäten und in den Regierungen verfügten, und sie konstruierten folgerichtig die ersten Personal Computer.

Die geographische Nähe beider Zukunfts-Szenen in der Bay Area brachte sie in den frühen achtziger Jahren zusammen. Und dort, wo sich Hippies und Hacker, Freaks und Nerds, Punks und Programmierer mischten und aus dieser Mischung die ersten Cybersubkulturen entstanden, soll auch diese skeptisch-staunende Erkundung von Cyberland beginnen.

II Der Fremdenführer

Mit R. U. Sirius an die Grenze der Gegenwart

»Wir streben nicht nach Glaubwürdigkeit,

wir streben nach Unglaublichkeit.«

Timothy Leary

Neue Territorien der Freiheit.

Große Versprechen

Kalt, grell und schwarz, so gut wie lebensleer. Am Straßenrand sammelt sich der Dreck, ausgedeuteten Tagesresten gleich: zerrissene Kartons, gebrochene Spritzen, alpträumende Maskengesichter, deren stiere Blicke einen Punkt jenseits jedes Bewusstseins fixieren. Zurück und willkommen in der Realität.

Aktuelle Position nordamerikanischer Kontinent, Westküste, Straßen in der Bay Area. Zeit: 26:30 h nach dem ersten Kontakt.

»Wer über den Rand der Welt hinaussegelt«, sagt R. U. Sirius, »stürzt in einen Abgrund. Dachten die Leute zu Columbus’ Zeiten jedenfalls, und in gewisser Hinsicht haben sie Recht behalten. Er fiel aus der Alten Welt raus und in die Neue rein.«

Wir stolpern stocknüchtern. Nach Stunden in vollklimatisierten Innenräumen beißt die Wintersamstagnacht. Gegrilltes, Gebratenes, Frittiertes - eine Suada verbrauchter Genüsse, im San-Francisco-Sauerstoff gespeichert wie auf dem ROM-Chip eines Riechzellen-Implantats.

»Ich kann die Bahn nehmen.«

R. U. Sirius lächelt. Der Cyber-Experte ist zu Fuß unterwegs. Im automobilen Kalifornien des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts erscheint das exzentrischer als per Anhalter durch die Galaxis zu reisen. Sirius bleibt stehen und sieht mir in die Augen.

»Wie kommst du nach Hause?«

Ich ziehe die Schultern hoch und schaue gleichgültig in die westliche Richtung, in der ich Downtown vermute.

»Laufen wir noch ein bisschen«, meint mein Fremdenführer und saugt die Luft so tief wie den Rauch eines Joints ein.

Allmählich gewöhnen sich unsere Rezeptoren an die irritierende Datensuppe aus Brems- und Abblendlichtern, gegarten Organen und Abgasen, und die Gedanken kehren zurück zur Matrix, dem dichten elektronischen Netz, das den verpuzzelten Planeten umspannt und um das unser Gespräch seit Stunden kreist.

»Das Konzept einer monolithischen Wirklichkeit, auf die sich verschiedene Leute einigen können, hält nicht mehr«, sagt R. U. Sirius. »Alle Erfahrungen werden digitalisiert. Das erlaubt uns, die Wirklichkeit nach unseren eigenen Bedürfnissen zu verstärken, zu ändern oder umzumodeln. Wir nehmen Abschied von der Vergangenheit mit ihrer Mono-Realität.«

Der utopische Welten-Raum, in dem das geschieht, liegt in der Matrix und heißt Cyberspace.

»Er ist die neue frontier, die Grenze, an die das Bewusstsein heute stößt«, sagt R. U. Sirius. Er trägt eine Wildlederjacke. Über den hochgestellten Fellkragen hängen einen halben Meter tief die dunkelblonden Haare wie Rapunzels Rettungsstrick. »Was auf uns wartet, wissen wir nicht genau. Aber wir wissen, dass wir von nun an nicht mehr nur in unseren Körpern und unter unseren Mitmenschen leben werden.«

Die Matrix ist allgegenwärtig und Cyberspace überall. Das Alltagsleben wird längst vom kristallinen Datendickicht auf Billiarden von Kabelkilometern und unzähligen Frequenzen umfangen, vom digitalen 0-1-Dauergetrommel, von tuckernden Analogimpulsen und fiebernden Lichtlinien, kybernetisch gesteuert von intelligenten Routern, Modulatoren und Servern.

Natur- und Geisteswissenschaftler präsentieren ihre neuesten Erkenntnisse online, die Geheimnisse der Militärs kursieren im Cyberspace, ebenso die Memoranden und Bilanzen der mächtigsten Konzerne und vor allem das Geld, die Börsenkurse von New York und Tokio und Frankfurt, Milliarden-Transaktionen zwischen Hongkong und Helsinki, Daueraufträge von Berlin nach Pinneberg.

Rund um die Uhr wird in den globalen Salons jede Sorte von technischem Fortschritt und philosophischer Spekulation diskutiert. Politische Gruppen, von Anarchisten diverser Spielarten bis zu den Rechtsradikalen aller Nationen, bearbeiten ihre Anhänger, Kirchen und Sekten senden ihre Heilsbotschaften, ein paar hunderttausend Studenten vergnügen sich elektronisch bei naiven, phantastischen und perversen Rollenspielen, und eine erkleckliche Zahl von Cybernauten besorgt sich in den Netzen regelmäßig ihre Orgasmen.

Nur fern unserer Computer, als entstöpselte Köpfe, Interface-loses Fleisch und Blut, leben wir noch im elektronischen Exil - taub und blind für das berauschende globale Chaos aus Bits und Bytes, das allzeit schwirrend um uns ist, vergraben im Boden unter unseren Füßen, weit über unseren Köpfen, wo die Satelliten stehen, und, ein Stück tiefer, in den schwarzweißen Waben der vollverkabelten Wolkenkratzer von Downtown San Francisco.

Hinter ihnen versteckt sich der Stille Ozean. Seine Wellen markieren die vorletzte Grenze. Fünf Jahrhunderte wanderte die europäische Freiheits-Sehnsucht westwärts. An den pazifischen Klippen kam der Halt. Ozean der Tränen, der verlorenen Hoffnungen haben ihn deshalb verzweifelte Kalifornier wie Raymond Chandler getauft. Überwunden war die gute alte frontier, der Wilde Westen, ein transatlantischer Freiraum aus unendlich weiten Prärien, den die Flüchtlinge vor Armut und Enge per Planwagen eroberten. Das Ziel dieser Wanderung, die eine ganze Kultur bewegt hatte, war am Pazifik erreicht. An seiner Küste wartete die fürchterliche Erkenntnis, dass die Erde zu Ende war. Vermessen, eingezäunt, dicht.

»Wir erobern uns jetzt neue Territorien der Freiheit«, sagt R. U. Sirius. »Wir dringen in Bilder- und Datenwelten vor, die quer über den Planeten und im Orbit über uns rasen. Wie Prometheus erfahren wir Geheimnisse, die nicht für Menschen geschaffen wurden. Wie Faust schließen wir Pakte, die unseren Horizont überschreiten. Wie Frankenstein spielen wir mit der Biologie, mit unseren Körpern, mit dem Leben selbst.«

Gefangen am Pazifik, in der Wendeschleife der Westwanderung, blieb der undomestizierten Sehnsucht, die sich der Gewalt des Realen nicht beugen wollte, nur die Suche nach anderen Auswegen: die psychedelische Flucht in verborgene Partien unseres Gehirns; die Science-/Science-Fiction-Suche nach einem Weg ins All. Ernstzunehmende Expeditionen in beiderlei Richtungen begannen hier denn auch bereits in der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Sie eskalierten in den sechziger und siebziger Jahren, und dabei eröffnete sich - vorerst und solange der Weg zu den Sternen zu steinig ist - eine neue frontier: die grenzenlose Weite und unkontrollierte Freiheit des Cyberspace.

»Anfang der achtziger Jahre saß ich an der Ostküste, studierte Literatur und schrieb an einem Roman mit dem Titel ‘Dr. Fick oder Die humorvollen Permutationen menschlichen Fleisches im DNA-Zeitalter’«, sagt R. U. Sirius. »Aber ich spürte, dass der wahre Wettlauf hier in Kalifornien startete. In Berkeley und Silicon Valley. Timothy Leary hat damals gesagt, wer östlich der Rocky Mountains wohnt, lebt in der Vergangenheit. Denn wo die technische Führung liegt, entwickeln sich auch die fortgeschrittensten menschlichen Verhältnisse. Das war in der Renaissance so, das ist jetzt wieder so. Cyberspace entsteht, wo das Geld und wo die Macht sind. Also packte ich meine Siebensachen und zog ins Zentrum aller Bewegung.«

R. U. Sirius tritt mit schnellen tänzelnden Schritten durch die dünne Kette von Abblend- und Schlusslichtern hindurch. Seine farblosen Cordjeans hängen tief, so tief, wie die Helden der alten frontier ihren Revolvergurt trugen. 1992 hat er - zusammen mit »Mondo 2000«-Mitbegründerin Queen Mu und Hegels Ur-ur-ur-Enkel, dem Mathematiker und SF-Autor Rudy Rucker - den hochglänzenden »User’s Guide to the New Edge« publiziert, ein Verbraucherhandbuch, das im Untertitel eine Gebrauchsanweisung für »Cyberpunk, virtuelle Realität, Wetware, Designer-Aphrodisiaka, künstliches Leben, techno-erotischen Paganismus und anderes mehr« verspricht. Seitdem ist er der prominenteste aller Cyberpropagandisten, einer der wenigen »authentisch-gefälschten Medien-Cyberpunks unserer Zeit«, wie »Wired« schrieb. Oder in den Worten, die Bruce Sterling im Vorwort zum »Cyberpunk Handbook« wählte: »R.U. Sirius ähnelt Gomez Adams mit einer purpurnen Fedora, an die er ein Andy-Warhol-Abzeichen gesteckt hat.«

Das künstliche Lichtgewitter der Stadt verbirgt das Universum über uns, doch Sirius steht dort als der hellste Fixstern am Abendfirmament. Sein heliakischer Aufgang bestimmte die Zeitrechnung im Reich der Pharaonen. R. U. spricht sich im Englischen »Are you« aus: »Are you serious?« Meinst Du das ernst?

Das habe ich meinen Fremdenführer in den vergangenen Stunden oft gefragt. Und R. U. Sirius, der den Großteil seines erwachsenen Lebens Ken Goffman hieß, hat stets genickt und sanft und leicht zahnlückig zurückgelächelt.

»Ich nehme nie etwas zu ernst«, sagt er jetzt, auf der weißen Mittellinie wandernd, als gäbe es keinen Verkehr, und die Wagen heulen hupend vorbei: »Ich neige zu einer kritischen Verteidigung der Cyberkultur. Aber sie ist im Augenblick so in, dass Spott nicht schadet. Eins meiner neuen Bücher endet damit, dass die Helden die Welt zerstören. Sehr komisch.«

»Machst du nicht den zweiten Schritt vor dem ersten«, frage ich zweifelnd: »Du ironisierst etwas, von dem Milliarden Menschen noch nie gehört haben. Geschweige denn, dass sie den Cyberspace erforscht und erfahren hätten?«

»Sie werden in ihm leben. Früher oder später«, sagt R. U. »Die Masse ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass man selbst ganz vorne läuft und die anderen hinter sich lässt.«

R. U. reißt unvermittelt beide Arme hoch, als wolle er sich einem Gott ergeben. Und der scheint ihn zu erhören. Bremsen quietschen. In dem steten Fluss der roten und weißen Datenteilchen blenden zwei Lichter kurz auf, ziehen mit einer programmwidrigen Schleife über alle vier Spuren zu uns herüber, stoppen vor unseren großen Zehen.

»Die Masse muss ratlos im Staub stehen, den der Sturmlauf der Avantgarde erzeugt, und sagen: ‘Was zum Teufel treiben die Verrückten?’« R. U. streckt die rechte Hand zum Abschied aus und greift mit seiner Linken nach der Klinke, die an der Hintertür des Taxis mehr hängt als klebt: »Und wir, die Verrückten, haben dann wieder eine Weile Ruhe vor der Masse ...«

»Warte!« sage ich. »Eine letzte Frage noch ...«

Wo die Zukunft wächst.

Rückblicke, aus wildwestlicher Sicht

Wer die Zukunft schon in der Gegenwart aufstöbern will, wird den archimedischen Punkt auf der Landkarte entdecken müssen, an dem sich die meisten Menschen mit Talent versammeln, wo ungewöhnliche Gedanken gedacht, nie Gesehenes gemalt, Unerhörtes erzählt und bizarre Verhaltensweisen ausprobiert werden - wo nichts gesichert scheint und das ganze Leben ein Experiment.

Zu Zeiten fällt diese Suche nicht schwer. Ludwig B. etwa hegte keinen Zweifel, wo der utopische Ort seiner Epoche zu finden war. »Ich fange an, den guten Reisegeist zu spüren, und einige von der Legion Teufel, die ich im Leibe habe, sind schon ausgezogen«, notierte er in Karlsruhe. Man schrieb den 5. September 1830, und der vierundvierzigjährige Journalist und Schriftsteller war im Begriff, die Grenze nach Frankreich zu überschreiten. Was Ludwig B. nach Paris zog, war nichts weniger als die Sehnsucht nach Freiheit, nach radikalem Denken und Handeln, nach einer vollständigen Veränderung des Lebens, die in den deutschen Kleinstaaten, der schlafmützigen Heimat nachtrottelnder Mittelwegler, mehr Menschen schreckte als lockte.

In Paris hingegen schickte man sich an, die Anfänge jener zeitbeschleunigten urbanen Melange aus Technik und Kultur zu entwickeln, die spätere Generationen Moderne nannten. Die französische Hauptstadt, meinte Ludwig B., sei »der Telegraph der Vergangenheit, das Mikroskop der Gegenwart und das Fernrohr der Zukunft« - das bedeutendste zeitgenössische Laboratorium also, in dem die Menschheit, von der Geschichte gewarnt und durch genaue Beobachtung der Gegenwart angeleitet, mit Visionen vom zukünftigen Leben experimentierte.

Diese Rolle als »Register der Weltgeschichte« sollte Paris für anderthalb Jahrhunderte spielen, von der 1789er Revolution bis zum Überfall durch die großdeutsche Wehrmacht. Wenige Quadratkilometer entlang der Seine bildeten das wildeste Pioniergebiet der Moderne, die äußerste Grenze der Gegenwart. An ihr erprobte sich eine kosmopolitische Versammlung von Talenten und rang, vom Rest der Welt ebenso misstrauisch wie neugierig und neidisch beobachtet, den vielfältigen Traditionen Coup für Coup eine neue großstädtische Lebensform ab.

Die unablässigen Experimente am eigenen Leib und Leben kreisten um Konsum und Kultur, um die neuartige Erfahrung eines warenzentrierten Alltags und um die Erfindung der städtischen Nacht, um utopische Politik und gewagte Kunstproduktion. Die Branche, von der das Leben der Boheme und die Kunstveranstaltungen der Avantgarde sich finanzierten, war jedoch ein die Sinne verwirrendes Unterhaltungsgewerbe.

Um Vergnügungssüchtige aus der ganzen Welt nach Paris zu locken, bot man neben dem bewährten alten Bio-Sex das komplette multimediale Arsenal der Epoche auf: Oper, Operette, Theater, Ballett und Varieté, Literatur, Malerei, Fotografie und am Ende auch den Film. In immer neuen revolutionären Wellen, von Murgers Boheme bis zu den Avantgarden des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, wurde die Wahrnehmung des Wirklichen attackiert und moduliert, bis sich im darwinistischen Kampf der zahllosen Neuigkeiten das jeweils Neue durchgesetzt hatte. Heftig wogte dabei der Streit um die modischen und sexuellen Sitten, die Kunst des Anziehens und des Ausziehens, diese vorgeschobensten Positionen im Kampf konkurrierender Weltbilder.

Paris war die »Hauptstadt des neunzehnten Jahrhunderts«. Im zwanzigsten konnte sie nicht lange bestehen. »Die Dinge fallen auseinander, das Zentrum kann nicht standhalten«, dichtete W. B. Yeats zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, der der Lebensform des alten Jahrhunderts endgültig den Garaus machte. Jener Verfall, den Yeats auf dem Höhepunkt der Moderne prophezeite, war der der modernen Lebensform selbst. Zusammen mit dem Zentrum, den politischen, moralischen und intellektuellen Gewissheiten moderner bürgerlich-urbaner Existenz, ging Europas jahrhundertealter Anspruch verloren, den Weg der Menschheit zu bestimmen.

Bräche Ludwig B. heute auf, jenen Ort zu suchen, an dem die Talentiertesten und Mutigsten mit der Zukunft ernst machen, er fände ihn in keiner der klassischen Hauptstädte mehr, wo von Paris über Berlin bis London die Bürokratisierung des Alltags jeden kühnen Versuch vereitelt, vom Pfad des gegenwärtigen Trotts allzu weit abzuweichen, wo man, wie Hans Magnus Enzensberger schreibt, »die Blockade seiner eigenen Möglichkeiten als Lebensversicherung betrachtet«, und wo emsiger Stillstand, lautstarke Lähmung und lukrative Selbstbescheidung vorherrschen. Die utopische Energie, der Wille, sich selbst und das eigene Leben neu zu erfinden, hat sich dort erschöpft. Das zwanzigste Jahrhundert mag daher 1989 in den Metropolen Zentraleuropas geendet haben, das einundzwanzigste hat ganz woanders begonnen.