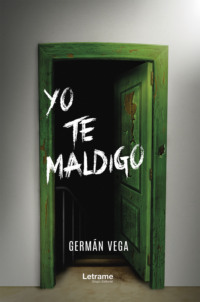

Buch lesen: "Yo te maldigo"

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

info@Letrame.com

© Germán Vega

Dibujo de portada: Mélani Garzón Sousa

Diseño de edición: Letrame Editorial.

ISBN: 978-84-18090-04-2

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

.

A mis padres, Francisco y Margarita,

que dejaron en mí su huella indeleble.

.

Mientras más realidad enfrentamos, más nos damos cuenta de que la irrealidad es el programa principal del día.

JOHN LENNON

En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias.

Por un clavo se perdió una herradura, por esta un caballo, y por este el jinete, que fue capturado y muerto por el enemigo.

El enviado

El enviado llegó a mediados del mes de julio. El intenso azul del agua contrastaba con el gris de las rocas de la vertiente oeste, y la luz vespertina se reflejaba en ellas, haciéndolas brillar como si fueran enormes trozos de diamante bañados por el agua cristalina.

Para el enviado, el contacto con el mundo material siempre era menos traumático a través del mar. El océano era su líquido amniótico particular. Buena parte de la comunidad científica afirmaba que la vida en la Tierra había comenzado allí, en aquel vasto mundo acuático, hacía unos cuatro mil millones de años. Era una manera bastante poética de explicarlo, sin duda.

Ascendió desde las profundidades y sacó la cabeza para echar un vistazo a la orilla de la playa. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa de satisfacción y nadó hasta comprobar que hacía pie. Salió del agua despacio, sin dejar de inspeccionar la zona. Su estatura media y su complexión normal ayudaron a que su presencia no llamara demasiado la atención. Además, los bañistas estaban tan desnudos como él, lo que evitó que necesitara esconderse o inventar alguna excusa para explicar por qué no llevaba ropa.

Algunos muchachos jugaban con una pelota muy cerca del agua. El enviado desvió la vista recorriendo perpendicularmente la distancia que separaba esa zona de las primeras toallas tendidas en la arena. Unas cuantas mochilas se apelotonaban junto a ellas. Siguió caminando en esa dirección sin detenerse. Uno de los chicos gritó al resto y todos entraron en el agua entre bromas y risas.

—Estupendo —dijo, sin volver la vista, al tiempo que cogía una de las toallas y se la enrollaba alrededor de la cintura, alejándose de la playa hacia las rocas del extremo oeste.

Subió el camino empinado de tierra que llevaba a la carretera general. Sentía el suelo duro bajo sus pies y algunos guijarros se le clavaron en las plantas, recordándole sus nuevas limitaciones. En cuanto pudiera, tendría que hacerse con algo de ropa y algún tipo de calzado, si de verdad quería permanecer en ese lugar un tiempo considerable.

Cuando llegó a lo más alto, caía la tarde. En la explanada que hacía las veces de aparcamiento, junto al arcén, una pareja metía los bolsos y la sombrilla en el maletero de un coche. En el asiento trasero, una niña sentada sobre un elevador que evitaba que el cinturón de seguridad le cruzara la cara, lo miró con curiosidad, sin dejar de abrazar amorosamente a un oso de peluche totalmente blanco, excepto su hocico, que era negro como el carbón. La niña recorría la frente del osito con su pequeño dedo índice una y otra vez en sentido descendente. Clavó su mirada en el enviado en silencio y continuó con el insistente movimiento de su dedo, como si esperara pacientemente a que el hombre le hiciera alguna observación.

Su padre ocupó el asiento del copiloto y la madre cerró el maletero y se dirigió a la parte delantera. El enviado se acercó y miró fijamente a la mujer sin pronunciar palabra.

—De acuerdo —dijo la madre—. Suba atrás con nuestra hija.

Él hizo un gesto de asentimiento y se sentó junto a la niña.

El padre se les quedó mirando a ambos con cara de asombro y preguntó a su mujer en voz baja, disimulando su desagrado como podía:

—¿Quién es este hombre, Sara? ¿Lo conoces? Está descalzo y solo tiene una toalla alrededor de la cintura.

Su esposa lo miró con una amplia sonrisa. A él le dio un poco de repelús. Aquel no parecía un gesto natural en ella. Era como si alguien la obligara a sonreír anulando su voluntad.

Él la conocía bien —o al menos eso creía—. No era una mujer que sonriera con facilidad y mucho menos de aquella manera tan forzada. Cinco años de matrimonio y cuatro o cinco discusiones por semana le bastaban para tener la certeza de que convivir con ella no era tarea fácil.

Al principio todo había ido bien, hasta que se quedó embarazada y nació la pequeña. Entonces comenzaron los problemas. Quizá fruto del estrés. Tal vez porque su embarazo no fue deseado.

Él lo intentaba. Sabía Dios que sí. Hacía todo lo posible para que aquello funcionara, aunque últimamente —sobre todo últimamente—, el asunto se les había ido de las manos.

Sara puso el coche en marcha y quitó el freno de mano. Se dirigió a su marido con cierto automatismo en la voz.

—Todo está bien, cariño. Este señor se quedará en el centro. No te preocupes.

Él colocó su mano sobre el volante, sorprendiendo a su esposa con el gesto. Ella pisó el pedal del freno para evitar que el coche se desplazara. Su marido le ordenó tajantemente:

—¡Espera un momento! Sí que me preocupo.

Se giró y encaró al extraño con el semblante serio.

—Escuche. No tengo ni idea de quién es usted, pero le pido que se baje de nuestro coche.

—Tomás, por favor—le pidió su mujer—. Todo está bien. De verdad.

Esta vez sí parecía ella misma. Pero Tomás pensó que nada estaba bien. Incluso antes de que esto sucediera, algunas cosas ya estaban mal. Sobre todo aquel asunto del nuevo compañero de trabajo de ella. Eso no estaba bien. Él tenía un millón de dudas al respecto, y no dejaba de repetirse a sí mismo que todo era una paranoia que se había montado en su cabeza, producida por los celos. Y aunque intentaba convencerse de que todo estaba en orden, algo en su interior lo avisaba del peligro. Lo ponía en guardia. Lo mantenía alerta.

Ignoró el comentario de Sara y continuó mirando al hombre que estaba sentado en el sillón trasero, junto a su hija, con una toalla atada a la cintura y el torso desnudo. Su actitud pasiva lo enervó aún más y comenzó a perder la compostura. Ya tenía la imaginación demasiado ocupada con el nuevo amigo de su esposa como para darle algún sentido a aquella situación extraña.

Se inclinó un poco hacia adelante apoyando una mano en el respaldo del asiento delantero y arrastró las palabras lentamente con el propósito de amedrentar un poco al extraño:

—Mire. No sé qué coño le ha dicho a mi mujer, pero…

El hombre habló por primera vez, interrumpiéndolo. Su voz era suave y cálida. Tomás pensó en los presentadores de radio y televisión, pero no se dio cuenta de que no movía los labios y la voz que escuchaba solo sonaba en el interior de su mente.

—Le he dicho a Sara que estás muy cansado y que dormirás hasta llegar a casa. En cuanto despiertes, te sentirás mejor. Ahora debemos irnos, Tomás.

Tomás parpadeó un par de veces. Tuvo una sensación de alivio parecida al descanso después de una dura jornada. Como las veces en las que quedaba con un par de amigos después del trabajo para compartir unas cervezas. Ahora tenía la misma sensación de alegría que le proporcionaba el alcohol y que le hacía ver la parte divertida del mundo que no lograba identificar en estado sobrio. La voz del extraño le hizo el mismo efecto que un litro y medio de buena cerveza.

De repente, todo era relativo para él: los últimos cinco años casado con aquella mujer difícil, sus dudas acerca de su nuevo amigo… todo se difuminaba bajo una densa niebla que le aportaba paz.

«Ya no queda mucho tiempo», le aseguró la voz.

Se giró, apoyó la cabeza en el sillón y se quedó dormido.

Sara lo miró complacida, echó un vistazo a través del espejo retrovisor e intentó hacer una mueca de complicidad a su hija, pero su intención solo quedó en un gesto grotesco.

Puso la primera velocidad, salió de la explanada e invadió el carril para abandonar la playa.

El coche avanzó rápidamente y la costa quedó pronto oculta detrás de las montañas. En la mente de Sara se sucedían pensamientos sobre los acontecimientos de los últimos meses. Consideró que quizá había prestado demasiada atención a los halagos de aquel nuevo compañero de trabajo. Era bastante joven, increíblemente guapo, y se había incorporado a la fábrica recientemente. Comenzó a rondarla durante la media hora de descanso y ella se dejaba querer. Coquetear con él le resultaba divertido y excitante. Tal vez debía distanciarse un poco. Quizá aquello no estaba bien. No había pasado nada entre ellos. Podía jurarlo. Pero ¿no era verdad que una parte de ella fantaseaba con que ocurriera? ¿Qué pensaría si fuera su marido el que estuviera en su lugar? ¿Lo vería con la misma naturalidad? ¿Estaría de acuerdo con la idea de que cualquiera tenía derecho a flirtear un poco con compañeros de trabajo o con amigos sin que su pareja se preocupara o se enfadara por ello? No quiso contestar a esas preguntas.

A decir verdad, en las últimas semanas, aquel joven ocupaba cada vez más sus pensamientos y se estaba convirtiendo en un problema. Era como la cocaína para los nuevos yonquis. Siempre pensaban que podían controlarla. Creían que ellos decidían cuándo dejarla y cuándo tomarla. Pero eso no era verdad, y lo único cierto era que cada vez pensaba más en él y estaba claro que empezaba a perder el control.

El extraño la hacía recapacitar sobre todas esas cosas desde el asiento trasero, pero Sara trataba de no hacerle caso. Podía escucharlo en su cabeza, sentado detrás de ella. Tenía que cortar del todo la relación con aquel chico, ahora que estaba a tiempo. Tomás lo merecía. Su hija lo merecía. Su propia vida lo merecía.

Las ideas eran claras y sencillas y estaban llenas de sentido. El enviado le hablaba de las tres grandes cuestiones de la vida del ser humano: ¿quién soy?, ¿qué quiero?, ¿a dónde voy? Debía conocer las respuestas a aquellas preguntas y tenerlas siempre presentes. Esa era la clave. ¿Cómo no lo había visto antes? Parecía muy simple.

Sin embargo, no era tan sencillo. ¿Qué había de malo en jugar un poco al gato y al ratón? Sí. Tal vez era cierto que en este caso el ratón no hacía demasiado esfuerzo por huir. Quizá le gustaba la cercanía del gato. Era posible que quisiera sentir las garras felinas sobre su cuerpo.

Miró un momento a su marido, que dormía plácidamente a su derecha, y pensó que lo quería, pero tal vez ya no como antes. Quizá necesitaba tomarse un tiempo para pensar con claridad, y aquel hombre que no paraba de enviarle mensajes a su confundida mente desde el asiento trasero, no la estaba ayudando a conseguirlo.

«Ese camino te llevará a un callejón sin salida —decía en su cabeza la armoniosa voz del hombre—. No debes seguir por ahí. Estás a tiempo de retroceder. Estás a tiempo de hacer lo correcto».

—Nadie puede castigarme por eso —se defendió mirándole a los ojos a través del espejo retrovisor, sin pronunciar palabra—. No he hecho nada malo.

«En la vida no hay premios ni castigos, Sara, solo consecuencias», sonó nuevamente en la mente de la mujer, como si fuera una sentencia.

El extraño exageraba. Ella solo estaba coqueteando. Era un juego sin importancia. ¿Qué había de malo en sentirse deseada? Todo iba a salir bien. No había razón para alarmarse.

El enviado guardó silencio y ella interpretó ese hecho como una concesión, aunque algo muy dentro de sí misma le decía que no era exactamente eso. Era más bien un «tú verás lo que haces, yo solo te advierto», pero le valía.

Volvió la vista a la carretera y se concentró en la conducción.

La niña miró al desconocido y sonrió. Su sonrisa le iluminó el rostro y fue correspondida con sinceridad. Él tomó en sus manos el oso de peluche y repitió el mismo gesto que ella, recorriendo la frente del muñeco con el dedo índice en sentido descendente. El osito brilló durante unos segundos, tornándose de un blanco luminoso, ante la mirada de asombro de la pequeña.

—¡Wao! ¿Cómo has hecho eso? —preguntó emocionada.

Él se lo devolvió y le sonrió nuevamente. Esta vez, su voz sonó dentro del vehículo por primera vez.

—No la pierdas. Es tu amiga protectora.

La pequeña volvió a sonreír y apretó el osito contra su pecho.

—Se llama Dumpy. ¿Cómo sabes que es una osita?

Él le sonrió sin contestar a su pregunta. La niña cerró los ojos y se quedó tan dormida como su padre.

El enviado se bajó en el centro. Sara lo vio alejarse de aquella guisa, y confundirse con el resto de transeúntes. Algunos volvieron la vista al cruzarse con él. A medida que el hombre aumentaba la distancia, también crecía dentro de ella la sensación de liberarse de un enorme peso. Pronto la figura del enviado no fue más que una sombra en el ocaso.

Despido procedente

Martina salió del ascensor con paso firme y enfiló el pasillo en dirección a su despacho. Tenía un humor de perros, como era habitual. Al comienzo de la semana la mala leche alcanzaba casi ocho puntos en su escala particular. El intervalo de nueve a diez quedaba reservado para otras ocasiones, como cuando alguien le llevaba la contraria en un asunto en el que estaba absolutamente segura de tener la razón.

Buscaba las llaves de la puerta que guardaba en el bolso, junto a las de la cajonera de su mesa, en un llavero aparte para no perderlas.

Si hubiera levantado la cabeza unos segundos antes, habría visto al hombre que salía del despacho que ocupaba el director de Producción. Él tampoco miraba al frente y ninguno de los dos pudo evitar el encontronazo. O al menos eso le habría parecido a cualquiera que hubiese observado la escena.

La mano del hombre golpeó el costado de Martina haciéndola encogerse sobre sí misma. Su bolso cayó al suelo y el contenido quedó esparcido sobre el suelo de mármol de la quinta planta del edificio que albergaba la empresa Glimbex, el grupo empresarial en el que trabajaba.

Ella se quedó mirando el estropicio unos segundos, como si le costara entender lo que había ocurrido. Él reaccionó con rapidez y se agachó para recuperar las cosas del suelo.

Martina se agachó también y se apresuró a recoger cuanto pudo, a fin de evitar que aquel inútil tocara sus objetos personales. Entrecerró los ojos y le dedicó una mirada que le ordenaba desaparecer de su vista inmediatamente.

El hombre no se molestó en disculparse. Le tendió una pequeña agenda y el móvil, como quien le da de comer un trozo de carne suculenta a un perro peligroso. Con una sonrisa extraña en la cara, y en lo que ella se ocupaba de meterlos nuevamente en el bolso, se levantó y desapareció por el pasillo. Martina apreció un tatuaje en su muñeca izquierda. Tuvo una sensación de déjà vu que apenas duró un segundo.

«¡Imbécil!», pensó, aguantándose a duras penas las ganas de gritárselo a la cara. Se acordaba de aquel idiota. Era la segunda vez que se golpeaba contra ella en pocos días.

Terminó de recoger el resto de sus cosas y se levantó sacudiéndose el pantalón de tergal. En ese momento, le pareció mala idea haber elegido el color negro. El polvo del suelo se pegaba a la delicada tela con suma facilidad.

Martina encontró por fin las dichosas llaves y abrió la puerta del despacho.

«Empezamos bien la semana», ironizó en su mente.

No es que el lunes fuera para ella un día especialmente malo. Eso dependía de cómo hubiera ido el fin de semana. Por lo general, los dedicaba a descansar un poco del agobiante trabajo y solía tomar una copa los viernes por la noche en algún local. Sin embargo, este fin de semana en concreto se había sentido especialmente cansada y lo había pasado en casa, viendo la tele.

Comenzó el ritual de todos los días: abrió la ventana para que se aireara la estancia, colocó en la mesa una botella de agua, encendió el ordenador y atendió algunos mensajes en el móvil.

En lo que esperaba a que el ordenador terminara con sus eternas actualizaciones, ojeó el papeleo que tenía encima de la mesa.

—¿Has despedido a Julio?

La pregunta la sorprendió, obligándola a levantar la vista de un expediente para mirar en dirección a la puerta del despacho.

El director del departamento de Producción la miraba incrédulo y era obvio que esperaba una respuesta. No parecía muy contento con la decisión de Martina de mandar al paro al que él consideraba uno de sus hombres de confianza.

Ella se quitó las gafas y se rascó el costado izquierdo con la mano derecha, a la altura de la primera costilla. Pensó de manera distraída que era muy probable que el sujetador que se había puesto esa mañana tuviera alguna costura en malas condiciones. Había empezado a picarle un minuto antes y el roce con la piel se estaba convirtiendo en una auténtica tortura. Si no fuera porque había elegido para ese día una blusa que no admitía la omisión de ropa interior, se plantearía la posibilidad de quitárselo sin pérdida de tiempo.

—Discúlpame, Arturo —dijo al cabo de unos segundos—. Siento mucho no habértelo comunicado con más antelación, pero estuviste de viaje toda la semana y no quería molestarte con tonterías.

Arturo entró en el despacho y cerró la puerta despacio.

—Tonterías —repitió indignado en voz baja, mirando al suelo. Levantó la vista nuevamente para dirigirse a Martina—. Así que para ti es una tontería despedir a un empleado de cincuenta y tantos años que llevaba trabajando en esta empresa más de veinte. Pues que sepas que para mí no es ninguna tontería, y hubiera sido un detalle por tu parte que te hubieses dignado a informarme del despido de uno de mis mejores trabajadores; o que al menos hubieras esperado a mi regreso para discutirlo. Admite que lo has hecho con premeditación y alevosía. Lo echaste el mismo lunes que me fui. Creo que no esperaste ni a que mi avión despegara para hacerlo.

Arturo trataba de no levantar la voz y conseguía a duras penas parecer calmado. Sin embargo, se golpeaba la palma de la mano izquierda con el índice de la derecha, enfatizando cada una de sus palabras y al borde de un ataque de nervios.

Martina manejaba mejor la situación. Se mantenía distante y poco receptiva a las emociones de su compañero. De alguna manera, esperaba aquella visita, así que los reproches de Arturo no hicieron mella en su estado de ánimo, que ya era malo de por sí. Solo era cuestión de aguantar el chaparrón durante unos segundos y esperar a que pasara la tormenta. En unas semanas, todo quedaría olvidado. La vida era dura para todos.

—No me malinterpretes ni saques las cosas de quicio —se defendió—. Sabes que tenemos órdenes de reducir personal. Al menos uno por departamento durante este trimestre. He estudiado los casos uno por uno. Julio no tiene mujer ni hijos. Sin cargas familiares y con dos años de seguro de desempleo tendrá la oportunidad de salir adelante mejor que otros. Se lleva una buena indemnización y en menos de diez años estará jubilado.

Arturo la miró con dureza. Su indignación aumentaba por momentos, y Martina sabía que sus explicaciones solo habían empeorado la concepción que él tenía de ella. La consideraba una mujer fría y distante. Únicamente sacaba a pasear su sonrisa en las reuniones con el director general y con los socios importantes de la empresa. Era una farsante amargada y solitaria cuyo único interés era seguir ascendiendo en el organigrama. Total, ya solo le quedaba un paso para estar en lo más alto. ¿Qué edad tenía? ¿Treinta y cinco? ¿Treinta y ocho? Para Arturo, el ascenso meteórico desde su llegada no era fruto de su valía profesional, sino de lo bien que sabía nadar entre pirañas.

—¡Claro! Para ti todo se reduce a números. Ya veo. Pues que sepas que Julio no lo está pasando bien, precisamente. Si te molestaras en echar un vistazo a todo el expediente sabrías que ha estado de baja por depresión. Pero, claro, eso para ti no es relevante. ¿Cómo sueles decir? Ah, sí: «La vida es dura para todos». Eso es lo que dices a menudo.

Martina no se dejó afectar por el ataque frontal de Arturo.

—Siento que lo veas de esa manera. Cada uno realiza su trabajo lo mejor que puede. Y por cierto —dijo cambiando de tercio—, dile a ese mensajero que mire por donde va. Es la segunda vez en menos de una semana que se da de bruces contra mí.

Arturo la miró extrañado.

—¿Qué mensajero? ¿De qué estás hablando?

—El hombre que salía de tu despacho hace un momento. Supongo que se dedica a traer cartas y paquetería a tu departamento. El otro día me golpeó el costado saliendo del ascensor cuando yo pretendía entrar. Entonces había más gente y hasta pude entenderlo, pero hoy he terminado recogiendo mis pertenencias del suelo del pasillo.

Arturo se quedó observándola un segundo.

—No tengo ni idea de a quién te refieres. En mi oficina no ha entrado nadie esta mañana. Al menos que yo haya visto. ¿Cómo era?

Martina pareció prestarle verdadera atención por primera vez. Se dirigió a él como si fuera un alumno torpe de primaria y ella su profesora.

—Pues un hombre de entre treinta y cinco y cuarenta años, delgado, moreno, con el pelo corto y negro, que tiene un pequeño tatuaje en la muñeca y la extraña habilidad de chocarse contra mí en cuanto tiene ocasión. Te agradecería que la próxima vez que lo veas le digas que tenga cuidado si quiere seguir trayendo la correspondencia a esta empresa. Y ahora, si me disculpas…

Volvió a colocarse las gafas y simuló concentrarse en el expediente que reposaba encima de la mesa. Arturo se dio la vuelta y salió del despacho dando un portazo.

Martina negó con la cabeza queriendo dar el caso por cerrado. Sin embargo, el director de Producción se equivocaba en una cosa: despedir a Julio no había sido tan fácil como había imaginado. Al menos no había sido tan… ¿cómo decirlo? Normal. Aunque el detalle de su baja por depresión aclaraba un par de cosas.

Julio no se había tomado muy bien lo de su despido. Se había quedado en silencio, mirándola atentamente durante diez segundos. Después, se había levantado despacio y la había señalado con un dedo acusador, mientras se balanceaba de derecha a izquierda como un bote anclado en el pantalán.

—Eres mala persona.

Aquella acusación no era una novedad para ella. Se lo habían dicho en varias ocasiones: compañeros que habían quedado relegados a puestos de inferior categoría tras sus ascensos, hombres con los que había mantenido relaciones esporádicas y que se empeñaban en consolidar una amistad que ella rechazaba… Aquella era la acusación por excelencia. Para todos ellos era mala persona. Pero, para ella, las opiniones eran como la raja del culo: cada uno tenía la suya propia. Así que podían meterse todos ellos sus opiniones por donde les cupiera. No se las había pedido y no le importaba lo que pensaran. La vida era dura para todos.

Julio continuó con su alegato final escupiendo las palabras con desprecio:

—Das lástima.

Su afirmación la cogió desprevenida. Podía aceptar dar envidia o miedo. Incluso provocar rechazo. Pero que alguien le dijera que daba lástima era nuevo para ella. Y debía admitir que no estaba preparada para oír eso. Menos aún de alguien de la categoría de Julio. Intentó sacudirse la sorpresa inicial y trató de detener en seco la salida de tono del empleado.

—Comprendo que esté disgustado, pero no le consiento que…

Él no la dejó continuar. Se acercó a la mesa y apoyó ambas manos en la madera, inclinándose sobre ella. Martina retrocedió instintivamente y se le quedó mirando, estudiando la situación todo lo deprisa que podía. Se fijó especialmente en aquellas uñas, comidas hasta lo imposible, que dejaban a la vista unos dedos hinchados y deformes. Aquellas manos parecían estar enfundadas en unos gruesos guantes de piel humana.

Julio habló otra vez. Su voz era sibilante, y ahora se contoneaba ligeramente hacia delante y hacia atrás como una serpiente a punto de atacar a su presa.

—¿Te crees acaso mejor que el resto de nosotros? Yo voy a mostrarte quién eres en realidad.

Se incorporó nuevamente y por un momento pareció desorientado, como si hubiera sufrido un mareo repentino. Luego, se dio la vuelta en dirección a la puerta.

Antes de salir se giró y le dedicó una sonrisa torcida de satisfacción. Martina sintió escalofríos. Pero, de repente, los ojos de Julio se tornaron amigables, casi piadosos y la expresión de su rostro se suavizó. Ahora mostraba una actitud casi paternal.

—Pobre niña mía —dijo con una voz diferente a la suya, como si tratara de imitar a alguien que Martina desconocía por completo, abandonando luego la estancia sin cerrar la puerta.

«Pero ¿de dónde coño ha salido este pirado?», pensó.

Habría sido un episodio estupendo para su diario de anécdotas increíbles, desde luego —si es que alguna vez se le ocurría escribir un diario parecido—, pero nada más. Tal y como le había explicado a Arturo, Julio se las apañaría. Eso si no se gastaba el dinero de la liquidación y el del seguro de desempleo en la consulta de un psiquiatra. Cosa que no estaría mal, por su propio bien.

El día a día de una directora de personal no era fácil. Siempre había que lidiar con gente estúpida, llorones, lameculos, trepas, hipócritas… Cada uno venía con sus exigencias, sus ideas absurdas, sus peticiones imposibles o sus quejas insufribles. Y ella estaba allí para todos. Intentando sobrevivir entre toda aquella basura. Sí, tenía un buen sueldo. Pero a veces se preguntaba si de verdad merecía la pena.

En quince minutos debería comunicar un nuevo despido. Esta vez sería un poco más delicado. La persona con más posibilidades de convertirse en la candidata elegida era Luisa, una joven y prometedora economista. Pero a Martina no le preocupaban en exceso esos detalles (la vida era dura para todos). Lo que le disgustaba especialmente era tener que despedir a una mujer en un mundo gobernado por hombres. Era como fusilar a uno de los suyos en una guerra en la que faltaban efectivos.

Ser mujer no le había supuesto ninguna ventaja en la vida. Todo lo contrario: siempre se había visto obligada a trabajar un poco más, a esforzarse un poco más, a demostrar un poco más.

No recordaba a su padre. Su madre le contó que ella era muy pequeña cuando él decidió marcharse y no regresar jamás. Creció sin esa figura paterna y tal vez ese hecho la había llevado a no fiarse de ningún hombre. Eso y algunas otras cosas que llevaba dentro de sí, pero que no recordaba. A veces, sumida en la oscuridad de la noche, hacía un esfuerzo por recordar qué o quién la mantenía tan a la defensiva, tan alerta, tan desconfiada.

Fuera lo que fuese, estaba harta de tener que aparentar lo que no era, solo por el hecho de no ser varón. Siempre era así. En todos los aspectos de la vida.

Le gustaban los hombres, como podían haberle gustado las mujeres. Pero en sus mentes cortas y prehistóricas no cabía la posibilidad de que ella solo los necesitara para disfrutar de su amistad o echarles un buen polvo si cuadraba la ocasión.

De cualquier modo, debía admitir que no era amistad lo que la unía a ninguno de ellos. Le había quedado muy claro que las mujeres y los hombres no podían ser amigos. Por mucho que hubieran cambiado las cosas en cuanto a igualdad de género, para Martina, los hombres seguían siendo trogloditas con camisa y pantalón. Todas sus relaciones terminaban mal; ya fuera porque ellos se enamoraban y exigían una relación duradera y formal, de la que ella huía, o porque se cansaban de ser meros objetos sexuales. Pero ella prefería mantener siempre una prudente distancia. ¿Era miedo o rencor ese latido constante en la boca del estómago? Daba igual. Decidía distanciarse y punto.

Martina había llegado a la conclusión de que los hombres tenían el ego tan desarrollado que en cuanto dejaban de ser el ombligo del mundo para una mujer, perdían el interés en ella.

Deslizó el expediente a la izquierda y se fijó en otro candidato: Hugo Fernández. Leyó atentamente el currículo del empleado: Treinta y cinco años, soltero. ¿Qué antigüedad tenía en la empresa? Un año. No estaba mal. ¿Funciones? Administrativo en el departamento Financiero.

Juntó los labios y arrugó la nariz. Una mueca maliciosa se dibujó en su rostro. Apartó definitivamente el expediente de la economista.

«Indultada».

Levantó el otro y permaneció unos segundos mirando la foto, sin dejar de rascarse el costado.

«Puto sujetador».

La sonrisa de Hugo le pareció sincera y amable. No estaba mal, tenía buena presencia y un futuro prometedor. Pero la vida era dura para todos. Levantó el teléfono y marcó el número de su departamento. Borraría aquella sonrisa de la cara de ese empleado y pensar en ello le proporcionó cierta satisfacción.