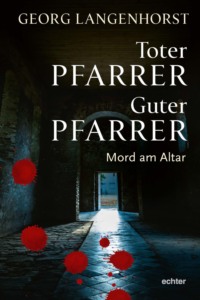

Buch lesen: "Toter Pfarrer - guter Pfarrer"

Georg Langenhorst

Toter Pfarrer – guter Pfarrer

Mord am Altar

Kriminalroman

Georg Langenhorst

Toter Pfarrer – guter Pfarrer

Mord am Altar

Kriminalroman

echter

Dankbar gewidmet den Erstleser*innnen

Anne, Klaus, Maria, Ruth

für wichtige Korrekturen und Impulse

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personenwären reiner Zufall und sind auf keinen Fall beabsichtigt.

Auch unmittelbare Bezüge zu real existierenden Institutionenoder Orten entbehren jeglicher Absicht.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.

1. Auflage 2020

© 2020 Echter Verlag GmbH, Würzburg

Umschlag: wunderlichundweigand.de

Coverfoto: Screeny / Photocase.com

Satz: Crossmediabureau, Gerolzhofen

E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de

ISBN

978-3-429-05522-6

978-3-429-05102-0 (PDF)

978-3-429-06493-8 (ePub)

Folgende Personen treten auf

Dr. Johann Bregnitzer, Arzt und Kirchenpfleger von St. Korbinian

Hilde Bregnitzer, Ehefrau

Elmar Maria Brandtstätter, Professor für Pastoraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät

Dr. Werner Jacobs, Polizeipräsident von Friedensberg

Tino Gassner, Gymnasiast und Messdiener

Elke Goll-Fiedler, Leiterin des katholischen Kindergartens

Martin Häferle, Pfarrvikar

Birte Friedrichsen, evangelische Pfarrerin

Karsten Kaiser, Organist

Bernd Kellert, Kriminalhauptkommissar

Beate Kellert, Steuerfachfrau

Witold Koslowski, Hausmeister

Hannah Mellrich, Polizei-Kommissariats-Anwärterin

Gertrud Mooslechner, Rentnerin

Vitus Mooslechner, Pfarrer

Reinhard Severin, Diakon im Pfarrverbund

Monika Stickroth, Pfarrsekretärin

Dominik Thiele, Kriminalkommissar

Marie Walterscheid, Mesnerin

Barbara Winkler, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates

Lena Winter-Drexler, Kommissariats-Sekretärin

Judith Zoller, Pastoralreferentin

und viele mehr

I.

Gibt es Gott? Ja oder nein! Das ist eine gute Frage, die älteste aller Zeiten. Sie benennt ein Problem, das noch kein Denker überzeugend gelöst hat. ich werde die Frage beantworten. Definitiv. Ich werde das Problem lösen. Endgültig. ich!

Was haben die Menschen nicht alles versucht. Vor mir. Gottesbeweise haben sie sich ausgedacht. Klug. Kompliziert. Gewunden. Logisch. Aber haben sie irgendjemanden überzeugt? Gilt irgendeiner dieser Beweise als gelungen? Hat das den Unglauben in all den Jahrhunderten ausgebremst?

Sie haben einen Fehler gemacht. Klug wie sie waren, die gelehrten Herren. Einen entscheidenden. Es geht nicht um Logik. Nicht ums widerspruchsfreie Denken. Es geht um Erfahrung. Um konkrete Anschauung. Um den Erweis mitten im Leben.

Da werde ich ansetzen. Direkt da. Das geht nicht ohne ein gewisses Risiko. Genauer: Da geht es um Leben oder Tod. Das ist mir bewusst. Aber es wird nicht mein Risiko sein. ich bin der Inszenierer, der Beobachter, der Bewerter. Du kannst sagen, das ist eine Art Experiment. Gut, von mir aus. Eine Versuchsanordnung. Eine Beweisführung im Diesseits. Und zunächst wird es im Geheimen durchgeführt. Das muss sein. Aber wenn es funktioniert – und es wird funktionieren! – werde ich es wiederholen. Offen, für alle sichtbar. Und die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, wird beantwortet sein, ein für alle Mal. Und das Problem wird gelöst sein, endgültig. Und mein Name wird dafür stehen. mein Name! Für Jahre, für Jahrzehnte, für Jahrhunderte. Für immer.

Du denkst, dass sich das verrückt anhört? Dass ich verrückt sein könnte, verrückt bin? Ja, den Gedanken hatte ich auch. Habe lange darüber nachgedacht. Von verschiedenen Seiten aus. Hin und her überlegt. Aber er ist falsch. Verrückt wäre, nichts zu tun. Einfach so weiter zu leben. Ohne Antwort. Ohne Lösung. ich habe alles genau durchdacht. ich muss es versuchen. Das Risiko eingehen. Nicht mein Risiko. Nicht meines.

1.

„Nehmet und esset alle davon! Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.“ Pfarrer Vitus Mooslechner sprach die Wandlungsworte, hob die Hostie in die Höhe, wunderte sich wie so oft über die ehrfurchtsvolle Stille der knapp fünfzig Menschen im halbdüsteren Kirchenschiff. Er wartete noch zwei Sekunden länger, als es ihm sein Instinkt gebot, legte dann die handtellergroße, millimeterdünne Brotscheibe in die goldene Schale zu den anderen, kleineren Hostien, setzte die Schale behutsam auf dem Altar ab, verbeugte sich mit dem ganzen Oberkörper nach vorn und blieb einige Zeit in dieser Haltung.

Er liebte die Adventszeit. Zwei Kerzen brannten an dem großen, auf einem mächtigen Holzständer angebrachten Adventskranz inmitten des Kreises aus buschigem, duftendem Tannengrün, geschnitten aus den hiesigen Wäldern. Dafür war Manfred da, Manfred Schachner, sein ‚Mann für alle Fälle‘. Immer verlässlich. Immer bereit für ‚Hand- und Spanndienste‘, Arbeiten in der Kirchengemeinde, wenn praktischer Einsatz erforderlich war.

Durch die mit bunt gestalteten biblischen Motiven eingefassten Glasfenster hinter Vitus Mooslechner in der Apsis drang nur wenig Helligkeit in den Raum. Im Dezember blieb es hier immer dämmrig. Er hatte sich in den inzwischen fast zwölf Jahren seiner Tätigkeit in dieser Kirche erfolgreich dagegen gewehrt, eine hellstrahlende Lichtanlage installieren zu lassen. Halbdunkel, Undurchschaubarkeit, letzte Entzogenheit – er fand, dass gerade so die Feier der Eucharistie ihren richtigen Rahmen fand. Denn sie war ein Mysterium. Ein Geheimnis. Richtiges Wort.

Wie oft hatte er dieses Ritual seit seiner Priesterweihe vor knapp fünfundvierzig Jahren vollzogen? Er hatte es vor Kurzem einmal in Gedanken überschlagen. Vierzehntausend Mal! Eher mehr. Unvorstellbar! Vierzehntausend Mal hatten seine Hände, hatten die von ihm gesprochenen, traditionell feststehenden Gebete und seine genau vorgeschriebenen Gesten das innigste Geheimnis der katholischen Kirche vollzogen, die Wandlung von Brot und Wein, den ‚Früchten menschlicher Arbeit‘, in Leib und Blut Christi.

Er war sich der Bürde der zweitausendjährigen Tradition nur zu gut bewusst. Der Würde, ein kleines, ein winziges Kettenglied in dieser Milliarden Menschen verbindenden Perlenschnur zu sein. Des unfassbaren Gedankens, dass nicht er es war, der diese Wandlung vollzog, sondern der Geist des einen, unfassbaren Gottes, der sich seiner bediente. Unwürdig und würdig zugleich, das war er, Vitus Mooslechner, zweiundsiebzig Jahre alt, katholischer Pfarrer der Gemeinde St. Korbinian in Polzingen. Dass es seine letzte Eucharistiefeier sein würde, dass er dabei war, seine letzte Heilige Messe zu feiern, ahnte er noch nicht. Er hatte nur noch drei Minuten zu leben.

Er richtete seinen Oberkörper wieder auf, griff mit der rechten Hand nach dem bereitstehenden goldenen Kelch, hielt auch ihn in den mit dichter Spannung gefüllten, gleichzeitig absolut ruhigen Raum und sprach den zweiten Teil der auf Jesus zurückgeführten Einsetzungsworte: „Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: ‚Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.‘“

Mooslechner stellte den Kelch neben die Hostienschale und verbeugte sich erneut. Rechts und links von ihm schlossen sich die sechs Ministrantinnen, die heute ihren Dienst am Altar versahen, und Tino, der einzige männliche Messdiener, ihm an. Ihre Verbeugungen waren aber eher Andeutungen. Sich richtig tief zu verneigen, trauten sie sich nicht. Sie waren sich bewusst, dass sie von einigen der Gemeindemitglieder beobachtet wurden. Ganz genau betrachtet. Und genau das ist ein Gedanke, den Heranwachsende zutiefst verabscheuen. Beobachtet, angeschaut, gesehen zu werden. Von den falschen Leuten.

Nach einigen weiteren Gebeten nahm Vitus Mooslechner eine der Hostien aus der Goldschale, betrachtete sie kurz, legte sie sich in den Mund, kaute bedächtig und schluckte. Bevor er die übrigen Hostien an die Kirchgänger austeilen würde, nahm der Priester selbst den ‚Leib Christi‘ in sich auf. So war es üblich. Dann nahm er den Kelch, stutzte kurz, zögerte, blickte irritiert auf den glänzenden Pokal in seiner Hand, führte ihn dann aber an seine Lippen und trank. So wie immer. Mehr als vierzehntausend Mal.

Doch dieses Mal war anders. Ganz anders. Wie immer setzte er den Kelch auf dem Altar ab, direkt neben der Hostienschale. Besser gesagt: Er wollte genau das tun. Plötzlich riss er die Augen jedoch weit auf, schnappte nach Luft, der Kelch entglitt seinen Händen und schepperte schrill über den Steinboden. Sonst blieb es still. Totenstill. Der gewandelte Wein floss aus dem Kelch und bildete ein tropfendes Delta. Das soeben noch ehrfürchtige Schweigen im Raum ging von der einen zur nächsten Sekunde in eine Stille des Entsetzens über. Lähmend. Wie eingefroren aus Unklarheit darüber, was da vor sich ging.

Vitus Mooslechner verdrehte die Augen, würgte, versuchte sich am Altar festzuklammern, die Hände fanden jedoch keinen Halt. Schon sank er seitlich zu Boden, Arme und Beine verkrampften sich, zuckten wild, ermatteten, blieben bewegungslos und verdreht liegen. All das geschah in wenigen Bruchteilen von Sekunden.

Wie versteinert blickten die Menschen im Kirchenschiff nach vorn. Sie konnten nicht fassen, was sie da gerade sahen. Auch die Messdienerinnen, die in der Nähe des Altars standen, waren erstarrt. Tino reagierte als Erster. „Ein Arzt“, schrie er, während er auf den am Boden liegenden Pfarrer zustürzte, sich zu ihm herabbeugte: „Wir brauchen einen Arzt! Ist ein Arzt im Raum?“

Sofort geschahen viele Dinge gleichzeitig. Der Raum füllte sich mit spitzen Entsetzensschreien; zwei Messdienerinnen knieten sich zum Pfarrer und zu Tino hinab, der hilflos Kopf und Schulter des Geistlichen hielt. Ein jüngeres Ehepaar, das mit zwei Kindern in der dritten Reihe saß, eilte nach vorn, die Kinder in der Sitzbank zurücklassend. Gleich mehrere schreckensgeweitete Augenpaare drehten sich um hin zur zweitletzten Reihe, hinten links.

Dort saßen Dr. Johann Bregnitzer und seine Frau Hilde. Immer schon. Immer am selben Platz. Und so verlässlich in jedem Sonntagsgottesdienst wie das Amen in der Kirche. Zwei Weißköpfe mit fast austauschbarem Haarschnitt: eisgrau, kurz, eng anliegend wie eine Kappe. Mehr als vierzig Jahre lang war Dr. Bregnitzer als allgemein praktizierender Arzt in Polzingen tätig gewesen. Seine Praxis kannte jeder. Bis er sich vor drei Jahren zur Ruhe gesetzt hatte. Vorbei. Seine Praxis hatte eine junge Ärztin aus Hamburg übernommen. Eine gute Medizinerin. Aber ohne Gefühl für die Menschen und ihre Anliegen. Das war bei Johann Bregnitzer anders gewesen. Viele sehnten sich nach ihm zurück. Vergeblich.

Bregnitzer hatte sich längst erhoben, eilte nun durch das Kirchenschiff nach vorn, so schnell es seine fünfundsiebzigjährigen Beine ihm erlaubten. Fast alle Gottesdienstbesucher hatten sich aus ihren Bänken erhoben und starrten wie hypnotisiert auf den Arzt. Wie selbstverständlich spielten sie ihm die Autorität zur Deutung des Geschehens zu. Schließlich war er eine Respektsperson, saß seit mehr als drei Jahrzehnten im Gemeinderat von Polzingen. Nun erhofften sie sich von ihm Aufklärung und Anweisungen: Was war geschehen? Wie sollten sie sich verhalten?

Während Dr. Bregnitzer die drei marmorierten Steintreppen zum Altarraum emporeilte, wichen die Messdienerinnen und das junge Ehepaar wie von selbst zurück. Sie öffneten ihm eine Schneise, damit er zum Körper des verrenkt am Boden liegenden Pfarrers gelangen konnte. Nur Tino blieb leise wimmernd neben dessen Kopf sitzen.

Der Arzt kniete nieder, untersuchte kurz die starr nach oben blickenden Augen des Pfarrers, lauschte mit enganliegendem Ohr nach irgendwelchen Atemzügen aus den leblosen Lippen, fühlte nach dem Puls der Halsschlagader, blickte auf die sich hellrot verfärbende Gesichtshaut, schüttelte den Kopf.

Dann hielt er kurz inne, runzelte die Stirn, schnupperte nahe an den Lippen des Toten. Ernst, sehr ernst blickte er vor sich hin. Mühsam rappelte er sich auf. „Komm mein Junge, lass es gut sein“, sagte er leise zu Tino, nahm ihn an der Hand, zog ihn hoch und von der Leiche weg. Denn daran, dass Vitus Mooslechner tot war, bestand für ihn offensichtlich kein Zweifel.

Johann Bregnitzer war in seiner besten Zeit einen Meter zweiundneunzig groß gewesen. Einige Zentimeter mochte er bereits geschrumpft sein, so wie es im Alter eben üblich ist. Nie hatte man ihn anders gesehen als aufrecht, sehr gerade, von fast schon stolzer Haltung. ‚Arrogant‘, dachten diejenigen, die ihn nicht mochten. Nun wirkte er gebrochen, niedergebeugt. Er ging mit unsicheren Schritten vor den Altar, blickte auf die verstörten und geschockten Menschen vor ihm, die er fast alle kannte. Mit manchen war er befreundet. Andere waren ihm als Patienten vertraut. Für alle Rollen seines Lebens beherrschte er die richtigen Sprachformen. Nun fehlten ihm die Worte.

„Ich fürchte …, also ich muss Ihnen mitteilen, dass Pfarrer Mooslechner tot ist“, druckste er dann heraus. Ein halb unterdrückter, gleichwohl vielstimmiger Schrei füllte als Echo den hallenartigen Raum. Zwei Messdienerinnen liefen tränenüberströmt zu ihren Eltern im Kirchenschiff. Einige ältere Frauen hielten sich, die Augen weit aufgerissen, die Hand vor den Mund, eine hilflose Geste des Entsetzens.

„Aber das, das ist noch nicht alles“, stammelte Dr. Bregnitzer weiter, mitten hinein in das Stimmenwirrwarr. „Ich fürchte, dass er ermordet worden ist. Vergiftet. Alles deutet darauf hin.“ Hilflos sahen sich die plötzlich wieder verstummten Menschen an. Manche wiederholten die Worte des Arztes, raunten sie ihren Nachbarinnen und Nachbarn zu. „Vergiftet!?“ Was sollte man nun tun? Helfen konnte man offensichtlich nicht, aber konnte man jetzt einfach so nach Hause gehen, hinein in diesen zweiten Adventssonntag?

„Kommissar Kellert!“, rief Tino plötzlich. Verständnislos schauten ihn die anderen an. „Na, der Kellert, der ist doch vor ein paar Jahren hierhergezogen, wohnt doch oben im Sanddornweg. Der ist bei der Mordkommission. Der war vor einigen Wochen bei uns in der Schule und hat uns von der Arbeit bei der Polizei erzählt“, ergänzte der Vierzehnjährige aufgeregt und mit sich überschlagender Stimme. „Der kann uns helfen. Der weiß, was zu tun ist.“

Verwirrt schauten sich die Umstehenden an. Dr. Bregnitzer spürte, dass man von ihm eine Einschätzung des Vorschlags erwartete. „Gute Idee, Junge! Schau mal nach, ob er zu Hause ist. Wir werden auf alle Fälle sofort die Polizei in Friedensberg und den medizinischen Notdienst verständigen. Auch wenn Letzteres eigentlich nicht mehr nötig ist.“ Mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung seines eisgrau gekrönten Kopfes nickte er seiner ihm zum Verwechseln ähnlich aussehenden Frau zu, die auch über mehrere Sitzreihen hinweg sofort verstand, was er von ihr wollte. Sie griff zu ihrem Handy und tippte bereits eine Nummer ein.

Bregnitzer wandte sich wieder an den Jungen: „Wenn er da ist, dieser Herr Kellert, erzähl ihm, was passiert ist. Und bitte ihn, hierher zu kommen. Er wird schon wissen, was dann zu tun ist.“ Darauf wandte er sich an die Anderen, die spürbar froh waren, dass jemand die Initiative und Verantwortung übernahm: „Und wir, wir sollten jetzt Ruhe bewahren. Wir können sowieso nichts tun. Aber wir sollten alle hierbleiben, bis die Polizei eintrifft. Alle.“

2.

Der Sonntagmorgen war für den zweiundfünfzigjährigen Kriminalhauptkommissar Bernd Kellert und seine Frau Beate eine besondere Zeit. Zumindest dann, wenn er keinen Bereitschaftsdienst hatte. Das begann schon damit, dass sie einmal in der Woche länger schlafen konnten als sonst. Dabei liebte Bernd Kellert eigentlich das frühe Aufstehen. Er war ein Morgenmensch, gleich wach, agil und tatendurstig. Dass sein alter Radiowecker in der Regel um sechs Uhr den Betrieb aufnahm, machte ihm nichts aus. Er wäre ziemlich sicher auch ohne dessen akustische Nachhilfe aufgewacht. Der sonntägliche Luxus bestand jedoch schon daraus, innerlich von Anfang an die Zügel locker lassen zu können.

Beate Kellert, die grundsätzlich mehr Mühe damit hatte, morgens auf Touren zu kommen, stand sonntags gegen die sonstige Regel als Erste auf, setzte die alte Filterkaffeemaschine in Gang, bereitete den Frühstückstisch vor und legte eine CD ein. Meistens irgendetwas Klassisches. Bach, Haydn, Albinoni, Händel – ziemlich wahllos. Die Musik diente sowieso nur zur atmosphärischen Hintergrundgestaltung. Ihre Tochter Jenny beschwerte sich immer über diese ‚Funktionalisierung von Musik‘, wie sie das nannte, aber das war Beate Kellert ziemlich egal. Sie mochte es nun einmal genau so.

Heute griff sie mal wieder zu Vivaldi. Das schien ihr gut zu einem zweiten Adventssonntag zu passen. Sie zündete erst die bereits zu einem Drittel abgeschmolzene, dann nach kurzem Auswahlblick auch noch die rechts danebensteckende, zweite Wachskerze am Adventskranz an. Zufrieden schaute sie in das gemütliche Wohn- und Esszimmer des ehemaligen Knechtshauses, das die Kellerts vor knapp vier Jahren in Polzingen gekauft, für ihre Zwecke umgebaut und dann bezogen hatten.

Als ihr Mann in dieses gut vorbereitete Szenario eintrat, leger gekleidet in eine Jogginghose und einen viel getragenen, blauen Pullover, merkte man auch ihm die Zufriedenheit an. Ausnahmsweise unrasiert, sah der etwas über einsachtzig große, immer noch schlanke und durchtrainierte Polizist mit seinem kurzgeschnittenen, inzwischen völlig ergrauten – „silbernen!“, pflegte Beate zu betonen – Kopf ein bisschen wie George Clooney aus. Ein bisschen.

Außer einem wie selbstverständlich dahin gebrummten „Guten Morgen“ brauchte es zwischen den seit siebenundzwanzig Jahren Verheirateten keine Worte. Bernd Kellert setzte sich auf seinen Platz mit dem Blick auf das Fenster zum Vorgarten, nahm die Samstagszeitung aus dem silbernen Zeitungsständer und freute sich auf ein ungestörtes halbes Lesestündchen. Beate, die ihm ausnahmsweise den Kaffee eingegossen hatte, griff ihrerseits zu dem Wochenendmagazin, das der Zeitung beilag. Er schmierte sich ein am Vortag gekauftes Brötchen mit Butter und Erdbeermarmelade, legte es dann jedoch beiseite und nahm den ersten Schluck Kaffee.

„Wunderbar“, freute er sich, atmete tief durch und blickte sich kurz im Zimmer um. Kaum dass er Platz genommen hatte, sprang eine auf den ersten Blick vollkommen schwarz wirkende Katze auf seinen Schoß, streckte einmal den überraschend weiß glänzenden Hals in die Höhe und rollte sich dann schnurrend zusammen. Pucki. Ganz automatisch begann Bernd Kellert damit, der Katze sanft das Fell zu kraulen. Wohlig schnurrte sie vor Behaglichkeit.

Ihr alter Kater, Barry, hätte das nie getan. Der hatte jede Form von Berührung gehasst, von Zärtlichkeiten ganz zu schweigen. Ein wilder Feger, eigensinnig, abweisend. Barry war jedoch vor eineinhalb Jahren gestorben. Und Bernd Kellert war insgeheim froh darüber gewesen. Er hatte nie eine Katze gewollt. Aber sie hatten Barry für ihre Tochter Jenny angeschafft, als ‚Stabilisator in den harten Jahren der Pubertät‘, wie Bernd Kellert das immer erklärt hatte. Aber wie es so geht: Die Tochter wurde erwachsen und zog in eine Studentenwohnung. Wer blieb, war Barry.

Doch, Bernd Kellert hatte sich dann an das Tier gewöhnt. Und war irgendwie traurig und bewegt, als der Kater starb. Aber ein neues Tier, geschweige denn auch noch eine neue Katze, hatte er nicht gewollt. Aber dann war es anders gekommen. In einem seiner Fälle war es ihm gelungen, die Täterin zu überführen. Eine kinderlose Witwe, die eben diese Katze besaß. Pucki, das Schmusetier. Man hätte die damals siebenjährige Katze in ein Tierheim bringen müssen. Und das konnte Kellert innerlich nicht zulassen. Er hatte durchaus Mitleid mit der Täterin empfunden, damals. Wusste gleichzeitig, dass sie zu Recht verurteilt worden war. Aber ihre Katze konnte doch nichts dafür!

Völlig zu seiner eigenen Überraschung hatte er seiner Frau den Entschluss mitgeteilt, dass sie, die Kellerts, Pucki aufnehmen würden. Und sie hatte verblüfft, aber nur zu gern zugestimmt. Beate Kellert hatte den felligen Mitbewohner doch weit mehr vermisst, als sie es ihrem Mann gegenüber zugegeben hatte. Seitdem lebte die Katze bei ihnen. Seitdem gehörte ein gemütliches Schnurren zur Geräuschkulisse ihres Hauses. Wie jetzt gerade.

Beate lächelte ihrem Mann zu. Beide mochten den Advent. Das Flackern der Kerzen stiftete eine anheimelnde Atmosphäre. An den kleinen Fenstern hing Glasschmuck, an den größeren hingen Strohsterne. Die stammten noch von Beates Mutter, die längst schon verstorben war. ‚Ein bisschen spießig‘, dachte Kellert immer wieder, um innerlich zu ergänzen: ‚Aber schön. Finde ich.‘

Das sonntägliche Nachsinnen des Kommissars wurde jedoch jäh unterbrochen. Es läutete an der Haustür. Ziemlich lang, ziemlich ungeduldig. Kellert sah seine Frau überrascht und fragend an. Ihre Tochter Jenny lebte in Friedensberg, der eine gute halbe Stunde entfernt liegenden Kreis- und Universitätsstadt. Jenny hatte für diesen Nachmittag einen Besuch angekündigt. Aber eben erst für nachmittags. Ohne Vorwarnung stand sie eigentlich nie vor der Haustür.

Tobias, der ältere Sohn, befand sich mitten im Abschluss-Semester seines Studiums in München. Er kam kaum noch im Haus seiner Eltern vorbei, sehr zum Kummer von Beate. Tobias hatte es seinen Eltern bis heute nicht verziehen, dass sie ihre Eigentumswohnung in Friedensberg verkauft hatten und raus aufs Land gezogen waren. „Ihr habt meine Kindheit verkauft“, hatte er ihnen einmal vorgeworfen. „Da war ich zu Hause. Nur da. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Was soll ich bei euch in Polzingen?“

Sonst klingelte kaum jemand bei ihnen. Auch nach vier Jahren hatten sie nur wenig Kontakt zu den Nachbarn. Man grüßte sich und fertig. Oder kam kurz ins Gespräch über die Katzen. Früher über Barry, jetzt über Pucki. Das Gespräch über Haustiere funktionierte immer. Mehr Austausch gab es selten. Bernd Kellert war es recht.

„Ich schau mal, wer das ist“, knurrte Kellert, als das Läuten nicht aufhörte. Seufzend streifte er die Katze von seinem Schoß, erhob sich und ging in den Flur. „Ja, bitte?“, fragte er, nachdem er die Haustür geöffnet hatte. Pucki nutzte die Gelegenheit, um kurz nach draußen zu huschen. Sie würde schon bald wieder um Einlass betteln, so viel war klar. Sie hasste die Kälte.

Ein Junge stand vor Bernd Kellert, vielleicht vierzehn Jahre alt. Das von der eisigen Luft rotgefärbte Gesicht kam ihm vage bekannt vor, er hätte aber nicht sagen können, woher. Der Junge atmete heftig, stieß sofort zu Rauchwölkchen gefrierende Atemzüge aus. Das Fahrrad, das am Geländer lehnte, musste wohl ihm gehören. ‚Wer fährt denn bei diesen Minustemperaturen mit dem Fahrrad?‘, überlegte Kellert, während sein Blick über die von Raureif überzuckerten Vorgärten, Wiesen und Bäume streifte.

„Sie müssen kommen. Der Pfarrer ist tot! Er wurde umgebracht. In der Kirche! Sie sind doch Kommissar!“ Hastig stieß der Junge die kurzen Sätze aus. Er war kaum zu verstehen. Dass das kein übler Scherz war, sah Kellert sofort. Der Junge vor ihm war völlig aufgelöst, sichtlich geschockt. „Nun mal langsam, mein Junge“, meinte Kellert und legte ihm beruhigend die rechte Hand auf die Schulter. „Komm erst mal rein, draußen holt man sich ja den Tod.“ ‚Unpassende Bemerkung‘, schoss es ihm durch den Kopf.

Inzwischen war Beate Kellert hinzugetreten, zog den Bub und ihren Mann in den Flur, blickte den Jungen forschend an und meinte dann: „Du bist doch der Tino, Tino Gassner, oder?“ Überrascht blickte der Junge sie an. „Ich bin mit deiner Mutter in der Gymnastikgruppe beim TSV“, schob Beate Kellert erklärend hinterher. Sie hatte etwas mehr Kontakte in Polzingen, obwohl auch sie, wie ihr Mann, in Friedensberg arbeitete. Vor allem über den Sportverein kannte sie inzwischen jedoch erstaunlich viele Leute in dieser Gemeinde von knapp über achttausend Einwohnern. Sportverein oder Haustiere, das waren die besten Wege für Hinzugezogene, um mit den Alteingesessenen in Kontakt zu kommen.

Der Junge nickte eifrig, wirkte aber nach wie vor völlig außer sich. „Genau“, bestätigte er, immer noch heftig keuchend, „der bin ich. Und Sie“ – nun deutete er auf Bernd Kellert – „waren doch vor den Herbstferien bei uns am Karl-Rahner-Gymnasium in Friedensberg und haben von Ihrer Arbeit bei der Polizei erzählt.“ ‚Ach, daher kenne ich das Gesicht‘, dachte der Kommissar. Da hatte ihn Thomas Brox, der neue Direktor dieser Schule, eingeladen. Sie kannten sich von einem früheren Fall, er hatte ihm das Anliegen nicht abschlagen können. Ihm blieb jedoch nicht viel Zeit für seine Gedanken.

„Schnell, Sie müssen kommen. Der Pfarrer ist tot!“, wiederholte der Junge in höchster Aufregung und klammerte sich dabei an Kellerts rechten Pulloverärmel. In stockenden Worten erzählte er, was vorgefallen war. Der Kommissar unterbrach ihn. „Okay, ich schaue mir das an. Du fährst mit dem Fahrrad zurück. Ich komme sofort. Keiner soll etwas anrühren, hörst du? Alles so lassen, wie es ist!“

Kellert sprang die Treppen zu ihrem Schlafzimmer hoch, wechselte rasch in eine offiziellere Kleidung, eilte in den Flur und griff sich den Autoschlüssel. „Soll ich mitkommen?“, rief Beate, die den Jungen zu seinem Fahrrad begleitet hatte. „Nicht nötig“, brummte Kellert, öffnete die Garagentür, drückte auf die Fernbedienung des neuen Golf-Kombi, setzte sich hinters Steuer und fuhr auch schon auf den Hof ihres weitläufigen Geländes. Normalerweise hätte auch er sein Fahrrad benutzt, aber das stand angesichts des unfreundlichen Wetters im Keller. Im Winter nutzte er das Auto.

Die Kellerts waren katholisch. Aber keine Kirchgänger. Wie andere eben auch. An Weihnachten und Ostern gingen sie in die Messe, außerdem zu besonderen Anlässen wie Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Gleich dreimal hatte Bernd Kellert im kirchlichen Milieu Mordfälle aufklären müssen. Die Einblicke in die tiefmenschlichen Strukturen dieser Institution hatten seine Identifikation mit ihr nicht gerade erhöht. Trotz manch beeindruckenden und auch nachhaltigen persönlichen Begegnungen.

In der Polzinger Kirche waren sie erst einige wenige Male gewesen. Er erinnerte sich flüchtig an Pfarrer Mooslechner als einen gütigen, Ruhe ausstrahlenden, klugen, warmherzigen Seelsorger. Man konnte ihm gut zuhören. Er hatte etwas zu sagen, das spürte man sofort. Aber die Gottesdienste waren sonntags immer schon um neun Uhr, das war ihm und seiner Frau einfach zu früh. Als Berufstätiger war das der einzige Morgen, an dem man es mal langsamer angehen lassen konnte.

Ein Weiteres kam dazu: Seit einiger Zeit gab es diese Messfeiern nur noch jede zweite oder dritte Woche, im Wechsel mit den Kirchen in den benachbarten Orten Wörnsfeld und Gernotshofen. Aber wer konnte sich schon merken, wann nun diese Kirche an der Reihe war, wann jene? Selbst wenn er Lust dazu verspürt hätte, in die Kirche zu gehen, so wäre es praktisch fast unmöglich. Sagte er sich. Und schmunzelte insgeheim über sich, weil er nur zu gut spürte, dass er diese Gedanken als Alibi-Entschuldigung nutzte. Egal. Er war ein freier Mensch.

‚Nicht ganz so frei‘, schoss es ihm nun durch den Kopf. ‚Beamter bist du, Bernd! Und Kommissar. Und wenn das stimmt, was dieser Tino sagt, dann kommt eine Menge Arbeit auf dich zu. Arbeit und Ärger!‘

3.

Zwei Minuten, länger brauchte Kriminalkommissar Bernd Kellert nicht für den kurzen Weg zur Kirche. Schon tauchte der historisch und bautechnisch kaum bedeutsame Bau vor ihm auf: ein über all die Zeiten hinweg nur wenig verändertes Kirchenschiff aus dem achtzehnten Jahrhundert. Vor über zwanzig Jahren war der ganze Bau in einem zitronenfarbenen Gelb gestrichen worden, aber die Farbe war mit der Zeit abgestumpft in einen verwitterten Braunton. Über der Apsis erhob sich ein plumper Turm, von einer Zwiebelhaube gekrönt. Mehrere Menschen standen vor dem Haupteingang, manche mit verweinten Gesichtern, einige still für sich, andere in erregte Gespräche vertieft.

Kellert bremste seinen Wagen direkt vor der Doppeltür des Gebäudes ab, sprang die Treppen hoch und eilte nach vorn zum Altar. Dort lag ein Körper in liturgischen Gewändern, kein Zweifel. Den hoch aufgeschossenen Mann, der sich jetzt langsam zu ihm herum wandte, erkannte Kellert sofort: Dr. Bregnitzer, eine der führenden Persönlichkeiten in Polzingen. Das hatte selbst Kellert mitbekommen.

Sie begrüßten sich kurz per Blick und Handschlag. Dann stellte der Arzt fest: „tot, leider kein Zweifel.“ Kellert hatte sich mit einem raschen Blick bereits selbst von dieser unumstößlichen Tatsache überzeugt. Er war lange genug Leiter des Morddezernats von Friedensberg, hatte genug Leichen gesehen – ‚viel zu viele‘, schoss es ihm durch den Kopf –, um die Bestätigung des Mediziners gar nicht mehr zu benötigen.

„Aber wieso Mord?“, fragte Kellert. „So hat es der Junge, dieser Tino, gesagt.“ Tino Gassner war schon vor dem Kommissar wieder in der Kirche eingetroffen und hatte sich unterdessen zu den anderen Messdienerinnen und ihren Eltern – soweit sie denn dabei waren – gesellt. Wie die anderen verfolgten sie die Worte und Handlungen von Arzt und Polizist ganz genau.

„Genau: Mord. Kein Zweifel. Vergiftung. Schauen Sie doch“, erklärte Dr. Bregnitzer im Wissen darum, dass es jetzt nicht vieler Worte bedurfte, und wies auf die Verkrampfungen sowie die rosafarbene Gesichtshaut der Leiche. Ja, das konnte auf Vergiftung schließen lassen, stimmte Kellert innerlich zu. Der Mediziner griff nach seinem Arm und zog ihn sanft, aber bestimmt zu dem Leichnam hinunter, ganz nahe an den Kopf. „Riechen Sie!“, forderte er den Kommissar auf und wirbelte mit der Hand einige Luftströme um den Mund des Toten.