Buch lesen: "Der unbekannte Zille"

Erich Knauf

Der unbekannte Zille

herausgegeben von Pay Matthis Karstens

mit erläuternden Texten von Wolfgang Eckert und Pay Matthis Karstens

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN: 978-3-86408-224-5

© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2017

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

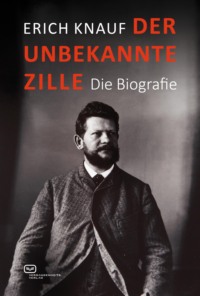

Coverabbildung

Heinrich Zille: Selbstbildnis (Ausschnitt), 1892, Fotografie, Abzug auf Silbergelatinepapier (Neuprint), 26,4 x 19,8 cm (Werkverzeichnis Kaufhold 20), Inv.-Nr. BG-FS WV 20 Serie b), Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, Foto: Kai-Annett Becker.

Danksagung

Der Dank des Herausgebers für die freundliche Unterstützung dieser Publikation gilt zu allererst Wolfgang Eckert, darüber hinaus der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, insbesondere Christian Tagger, dem Fachbereich Kultur der Stadtverwaltung Meerane, insbesondere Angelika Albrecht, dem Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, insbesondere Anja Bauer, sowie der Stiftung Stadtmuseum Berlin, insbesondere Andreas Teltow und Robert Wein.

Inhaltsverzeichnis

Wolfgang Eckert: Vorwort

Erich Knauf: Der unbekannte Zille

Abbildungen

Pay Matthis Karstens: Nachwort

Anmerkungen

Kurzbiografien

Wolfgang Eckert

Vorwort: „Und wenn die Kunde zu euch kommt, dass ich tot sei, glaubt es nicht.“

In den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts fiel mir ein regionales Heimatblatt in die Hände, worin sich ein Kreuzworträtsel befand. Unter Fünf senkrecht las ich: Schriftsteller, in Meerane geboren. Mit geschwellter Brust trug ich meinen Namen ein. Aber er passte nicht. Es fehlte ein Kästchen zu Eckert. Ich kaufte mir das nächste Blatt und hoffte, dort eine Berichtigung zu finden. Etwa in der Art: „In unserem letzten Kreuzworträtsel ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Bei der Lösung Fünf senkrecht fehlt zu Eckert ein Kästchen.“ Aber stattdessen las ich unter Fünf senkrecht: Knauf. Noch nie gehört! Mein aufgekommener Ruhm versank vorzeitig.

Dann wollte es der Zufall, dass ich in Erich Kästners Buch „Da samma wieda!“ (1969) den Artikel „Eine unbezahlte Rechnung“ las, in dem Knauf erneut genannt wurde und ich bestürzt von der Art seines Todes erfuhr.1 Ich schrieb Erich Kästner (1899–1974), da ich mehr über Knauf wissen wollte, und er antwortete mir, er habe Knauf immer mit Plauen in Verbindung gebracht und nichts von seiner Geburtsstadt Meerane gewusst. Es wäre schön, schrieb er, wenn in Meerane eine Straße oder ein Platz nach ihm benannt würde.2 Das geschah nicht. Aber seit Jahren gibt es im Kunsthaus zu Meerane eine kleine Dauerausstellung über sein Leben und Sterben. Am Ende seines Briefes teilte mir Kästner die Anschrift von Knaufs Witwe, Erna Knauf, mit. Sie wohnte in Berlin-Tempelhof in der Badener Straße.

So begann meine Bekanntschaft mit ihr, die zunächst aus Briefen bestand. Aber es zeigte sich bald, Briefe allein reichten nicht aus, um mehr über das Leben Erich Knaufs und sein tragisches Ende zu erfahren.

Mein Antrag beim Sekretariat des Schriftstellerverbandes der DDR, nach West-Berlin einreisen zu dürfen, wurde ohne unnötige Fragerei gestattet, wohl auch, weil ich in dem Antrag als Begründung genannt hatte, über Erich Knauf schreiben zu wollen, der von den Nazis hingerichtet wurde. Ein Problem entstand jedoch: Erna Knauf war nach einem Schlaganfall rechtsseitig gelähmt und auf einen Rollstuhl sowie fremde Hilfe angewiesen. Wenige Tage vor meiner Einreise rief sie mich an und bat mich, eine Woche später zu kommen, da ihr im Moment nicht wohl sei. Was sie nicht wissen konnte: Ich musste nun erneut einen Antrag stellen und es dauerte wieder Wochen bis zur Genehmigung. Sie verstand das nicht. Schließlich erkannte man auch im Schriftstellerverband die Situation und ich erhielt eine Einreisemöglichkeit für ein halbes Jahr. Ich hätte nun jeden Tag zu Erna Knauf reisen können. Als Nichtrentner ein Privileg.

Den ersten Tag meines Besuches werde ich nicht vergessen. Erna Knauf erhob sich mühsam, von einer Freundin gestützt, aus ihrem Sessel und überreichte mir ebenso mühsam ein neben ihr auf dem Tisch stehendes Sektglas. Ich habe es später nicht gewagt, sie zu fragen, ob ihr weißes Haar damals, als sie von der Ermordung ihres Mannes erfuhr, plötzlich gekommen war. In ihren Augen las ich, sie war auf dem Wege, mir Vertrauen zu schenken. Bis dahin wusste ich etwas vom Leben Erich Knaufs und ahnte – wir, die es nicht erlebt haben, können nur ahnen – was Erna Knauf 1944 durchgemacht haben musste. Was ich damals nicht wusste: Der West-Berliner Kultursenat hatte kein Interesse am Nachlass Erich Knaufs gezeigt. Und so gab Erna Knauf diesen mir. In einem West-Berliner Rundfunksender hörte ich später, sie habe den Nachlass aus Enttäuschung über das mangelnde Interesse in die „Ostzone“ gegeben. Ein Zufall also erneut für mich.

Der Nachlass Erich Knaufs machte mich von einem Betrachter zu einem Betroffenen. Seine Bücher erstaunten mich durch die untrügliche Beurteilung der Zeit, in der sie spielten. Als ich seinen Abschiedsbrief las, mit empfindsamen Worten kurz vor dem Ende auf ebenso durch die Zeit empfindsam gewordenes Papier geschrieben, an den Seiten eingerissen und mit durchsichtigem Klebeband zusammengehalten, entschloss ich mich, Knauf und sein Werk aus der Vergessenheit zu holen, in die er durch den Lauf der Zeit gesunken war. Im Aufbau Verlag fand ich in Dr. Gotthard Erler einen verständnisvollen Unterstützer meiner Pläne. Fördernd dabei war: Er stammte aus dem kleinen Dorf Waldsachsen am Rande Meeranes und hatte deshalb ähnliches regionales Interesse an dem Meeraner Erich Knauf. Wir erarbeiteten die Herausgabe von Knaufs Werken mit einem Nachwort von mir. Aber wieder wollte es der Zufall, diesmal ein ungünstiger, dass unser Plan scheiterte. Die DDR ging unter. Ein neuer westdeutscher Verlagschef fegte, wahrscheinlich unter dem trügerischen Wahn, neue Besen kehren gut, das fertige Vorhaben von seinem Tisch. Mir blieb nur, das noch Erhaltene aus den Trümmern zu retten und dank des Chemnitzer Verlages und seines Leiters Dr. Klaus Walther dort eine Biografie über Erich Knauf unter dem Titel „‘Heimat, deine Sterne …‘ – Leben und Sterben des Erich Knauf“ herauszubringen.3 Wenigstens etwas war gerettet. Westdeutsche Verlage hatten das Projekt mit der Begründung abgelehnt, Knauf sei nicht bekannt, so verkaufe sich das Buch nicht.

Der Titel „Heimat, deine Sterne“ ging auf eine Melodie Werner Bochmanns zurück, zu welcher Erich Knauf den Text geschrieben hatte. Die Nazis machten daraus einen Front-Hit. Er hat Erich Knauf nicht das Leben gerettet.

Erich Knauf wurde am 21. Februar 1895 in der Meeraner Philippstraße 3 geboren. Sein Vater Heinrich war Schneidermeister und Mitglied der SPD, die Mutter Thekla Tochter eines Hauswebers. In Meerane überwogen die Textilarbeiter und die Mechanisierung der Webereien nahm ihren Aufschwung. In eng stehenden Häuserzeilen, alle im Karree gebaut, lebten Arbeiter und kleine Angestellte dicht beisammen. Am Rand der Stadt wohnten die Fabrikanten in ihren Villen. Im Realgymnasium war der kleine Erich Knauf unter Fabrikantensöhnen der beste Schüler. Oft schickte ihn sein Vater zu säumigen Kunden, um den ausstehenden Schneiderlohn einzuholen. Aber statt Geld erhielt er meistens nur Naturalien als Ausgleich, damit er nicht ganz mit leeren Händen nach Hause kehrte. Einst brachte er mit seinem Schulfreund, dem später als Maler in Dresden lebenden Otto Griebel (1895–1972), Nahrungsmittel für die 1903/04 streikenden Textilarbeiter nach Crimmitschau. Nahe der Gaststätte Feldschlößchen ertappte sie ein Gendarm und zertrat mit seinen Stiefeln die Nahrungsmittel vor ihren Augen. Einen besseren Geschichtsunterricht über soziales Verhalten konnte es für den kleinen Erich Knauf nicht geben. Otto Griebel hat diese Episode in seinem Erinnerungsbuch „Ich war ein Mann der Straße“ festgehalten.4

1908 geht Heinrich Knauf mit seiner Familie im Auftrag der SPD nach Straßburg. Doch er konnte sich dort nicht behaupten und zog noch im selben Jahr nach Gera, wo ihn seine Partei dringender benötigte. Aber die kurze Zeit in Straßburg und der Eindruck des Münsters brachte den kleinen Erich Knauf so weit, die Eltern und seine Geschwister mit dem Bekenntnis zu überraschen, er möchte Schriftsteller werden. Darauf erntete er nur Gelächter. Vorerst erlernte er den Beruf eines Schriftsetzers. In Gera beeinflusste ihn die Bekanntschaft mit dem späteren Reiseschriftsteller Edgar Hahnewald (1884–1961). Der war elf Jahre älter als Knauf. Er befasste sich damals schon mit dem Schreiben von Manuskripten, die in den 1920er Jahren zu Veröffentlichungen von Heimatschilderungen ohne Heimattümelei führten. Er hatte linke Anschauungen, die ihn nach dem Machtantritt der Nazis zur Emigration zwangen. In seinem Schaffen war er vom Aufklärer Seume inspiriert. Sein Einfluss war entscheidend für Knaufs schriftstellerische Ziele. Und wahrscheinlich lernte Knauf durch Hahnewald Seumes „Spaziergang nach Syrakus“ (1803) kennen und wurde neugierig auf diese Region. 1914 geht er mit Freunden auf Wanderschaft nach Italien und kehrt über Griechenland und die Türkei wieder nach Hause zurück. Unterwegs wird er vom Beginn des Ersten Weltkrieges überrascht und kurz danach zum Kriegsdienst eingezogen. Sein Weg führte bald in ein Strafbataillon. Einen Befehl beim Exerzieren zum Sturmangriff hatte er in der Manier des braven Soldaten Schwejk so ernst genommen, dass er bis ins nächste Dorf rannte. Seine Vorgesetzten aber hatten keinen Sinn für solche Späße.

Nach dem Ende des Krieges besuchte Knauf die Volkshochschule Schloß Tinz der SPD bei Gera. Der Einfluss seines Vaters und Edgar Hahnewalds sowie die Kriegserlebnisse bestimmten diesen Weg. Während des Studiums wird er erneut durch ein politisches Ereignis überrascht: den Kapp-Putsch. Er wird Stoßtruppführer und ist so maßgebend an der Zerschlagung des Kapp-Putsches beteiligt. Seine Enttäuschung über den Umgang mit dem Putschversuch, besonders über die indifferente Haltung der SPD, führt ihn zur linken Abspaltung dieser Partei, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD). Von 1920 bis 1922 übernimmt er die Leitung des Presseamtes der Thüringischen Landesregierung. Er arbeitet nebenbei für die Thüringer Presse und schreibt Theaterrezensionen.

Seine Kritiken waren bei Regisseuren und Schauspielern geachtet und gleichzeitig gefürchtet. Wenn sie ihn im Parkett des Theaters sitzen sahen, flüsterten sie sich zu: „Er ist da!“ Von Kind an, auch durch eigene Erlebnisse gegen soziale Ungerechtigkeiten erzogen, blinzelte Knauf bei seinen Beurteilungen nicht, eine Eigenschaft, die ihm später zum Verhängnis werden sollte. Auch äußerlich muss er auf die Spießer wie ein Haudegen gewirkt haben. Er trug Ledergamaschen, Lederjacke und offene Hemdkragen.

1922 zieht Knauf ins vogtländische Plauen und wird verantwortlicher Feuilletonredakteur der sozialdemokratischen Volkszeitung für das Vogtland. Sechs Jahre wird er dort bleiben, die Spießer durch scharfe, klug erkennende Beobachtung seiner Umwelt erschrecken und die Kunstsinnigen erfreuen. Es sind ästhetisch anspruchsvolle Artikel, wie sie in solchen Regionalzeitungen nicht häufig vorkommen. Während seiner Tätigkeit lernt er den aus Untergettengrün bei Plauen stammenden Karikaturisten Erich Ohser (1903–1944) kennen. Er verhilft ihm zur Veröffentlichung seiner satirischen Zeichnungen in der Plauener Volkszeitung. Und da Ohser mit Erich Kästner befreundet ist, einige Bücher von ihm illustrierte, druckt er auch Kästners neue Gedichte, rezensiert seine Arbeiten. Die drei Erichs – Knauf, Ohser und Kästner – kommen einander näher. Ohser wird später unter dem Druck der Nazis seinen Namen in das Pseudonym „e. o. plauen“ ändern müssen. Er wird bekannt werden durch seine Bildserie „Vater und Sohn“, die seine politischen Karikaturen in den Hintergrund drängt. Aber ohne den politisch zeichnenden Ohser entsteht nur ein lückenhaftes Bild über ihn.

1928 wird für Erich Knauf wohl das entscheidende Jahr in seiner Entwicklung zum Schriftsteller. Er erhält ein Angebot als Schriftleiter der Büchergilde Gutenberg in Berlin. Seine Frau, die er unter ihrem Mädchennamen Gertrud Meyer während seiner Plauener Zeit geheiratet hatte, geht nicht mit ihm. Sie kann sich offenbar nicht aus der Enge Plauens befreien. Ein Auseinanderleben ist schon vorprogrammiert. Die Kunstszene stöhnt auf ob Knaufs Weggang, während die Spießer fröhlich ihre Befreiung von Knauf feiern.

In der Büchergilde kann Knauf endlich seine sozialen Grundhaltungen und seine literarischen Kenntnisse frei entfalten und verwirklichen. Ihm gelingt es, die Weltliteratur Deutschlands, Amerikas, Frankreichs, Spaniens und Russlands in die Büchergilde zu holen und sie für die einfachen Leute preiswert zu machen. Er wird so zu einem Wegbereiter, und die Bedeutung der Büchergilde wächst nicht zuletzt auch durch Illustratoren und bildende Künstler, die sich dort durch Knauf verwirklichen können. Dr. Jürgen Dragowski hat in seinem fundierten Buch „Die Geschichte der Büchergilde Gutenberg in der Weimarer Republik 1924–1933“ (1992) detailliert und sachkundig über das Wirken Knaufs in der Büchergilde geschrieben:

„Knauf nahm die Herausforderung an und stellte sein Programm auf dem sechsten Vertretertag des Bildungsverbandes im September 1928 in Berlin den dort versammelten Delegierten vor. ‚In einem geistigen Höhenflug‘ entwickelte er in seinem großes Aufsehen erregenden Vortrag ‚ein literarisches Zukunftsprogramm der Büchergilde, das die begeisterte Zustimmung des Vertretertages auslöste.‘ Seine Vorstellungen zielten darauf ab, den eher schöngeistigen Rahmen der bisherigen Gildenproduktionen zu durchbrechen. Knauf wollte zeitgenössische sozialkritische Werke ins Programm aufnehmen. Diese sollten sich an den klassenkämpferischen Auseinandersetzungen der Gegenwart orientieren.“5

Knaufs Tätigkeit als Schriftleiter bringt für ihn auch noch einen ganz persönlichen Vorteil. Er kann seine Bücher, welche in den nächsten Jahren entstehen, selber veröffentlichen. Es sind „Empörung und Gestaltung. Künstlerprofile von Daumier bis Kollwitz“ (1928), „Ca irà! Reportageroman über den Kapp-Putsch“ (1930) und „Daumier“ (1931). Außerdem gibt er Bücher heraus: “Welt werde froh“ (1929) über Kurt Eisner mit einem beachtlichen Nachwort seines Vaters Heinrich Knauf, „Das blaue Auge. Humor, Satire, Tragikomisches und andere Rosinen der Weltliteratur“ (1930) und „Mutter. Ein Buch der Liebe und des Dankes“ (1933). Posthum erschien ein Band mit Gedichten im Paul Zech Verlag: „Das Traumboot“ (1949) mit Illustrationen von Albert Schäfer-Ast.

Um sich nicht nur Knaufs Sachkenntnis über die Weltliteratur, sondern auch über die bildende Kunst vor Augen zu führen, sei hier der Ausschnitt aus einem Artikel Knaufs über Frans Masereel (1889–1972) gegeben, den durch die Zeit leider weitgehend in Vergessenheit geratenen belgischen Holzschnitter. Masereels Holzschnitte regten Knauf zu folgender bildhafter Betrachtung an:

„Die Malerei war im fünfzehnten Jahrhundert die Mätresse des weltlichen und des geistlichen Adels geworden. Die Zeichnung verwelkte in den Raritätenschreinen wohlhabender Sammler. Die Besitzlosen waren auch an Kunst besitzlos. Armut und Aussperrung wurden hier zum Gewinn: der Holzschnitt entstand. Kunst, die mitten im Volk lebt, erfüllt ihre Existenzberechtigung: Ausdruck der Zeit zu sein. Schrei der Zeit zu sein. Nicht nur das Echo dieses Schreies. Entweder ein Künstler hat Hunderten etwas zu sagen, oder er hat nichts zu sagen. Sich den Hunderten mitzuteilen, das ist der Anstoß des Holzschnitts.“6

Wer so das Volk in die Kunst einbezogen sehen wollte, der musste 1933, als die Nazis alle Geschäftshäuser und somit auch das der Büchergilde besetzten, zum Scheitern verurteilt sein. Literatur und Kunst aus Amerika, Frankreich, Belgien und Russland in die Büchergilde und ihre Zeitschrift zu bringen, das hieß ja nun, den Feind ins deutsche Land zu holen. Den künftigen Volksgenossen mussten stattdessen die völkischen Künstler und Schriftsteller ins Hirn gemeißelt werden. Erich Kästners Bücher und die vieler anderer hervorragender Schriftsteller wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

So heißt es dann in der 8. Sitzung der Büchergilde vom Donnerstag, dem 27. April 1933, unter Punkt 2, „Bericht über das Arbeitsverhältnis des Kollegen Knauf“:

„Die Geschäftsleitung habe wiederholt die Berücksichtigung deutscher Autoren bei der Herausgabe der Bücher sowohl wie in den Artikeln für die Zeitschrift ‚Die Büchergilde‘ verlangt, trotzdem sei aber von Knauf ausländische – besonders französische Literatur – berücksichtigt worden. […] ‚Der Vorstand überzeugte sich durch das vorgelegte Material von der Aussichtslosigkeit einer gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen dem Kollegen Knauf und der Büchergilden-Leitung. Er hält es deshalb für zweckmäßig, den Kollegen Knauf am 15. Mai 1933 zum 30. Juni 1933 zu kündigen.‘“7

Es ist Knaufs bitterste Stunde, das ihm lieb gewordene Betätigungsfeld verlassen zu müssen. Im selben Jahr stirbt sein Vater in Gera, als habe er die neue unselige Zeit nicht mehr erleben wollen. Die Verbindung Erich Knaufs zu seiner Frau in Plauen ist längst zu Ende gegangen. Er hat sich in seine Sekretärin bei der Büchergilde, Erna Donath, verliebt und sie begleitet ihn auf seinem beschwerlichen Weg der Arbeitsuche.

Ein Freund aus alten Zeiten, Walther Victor (1895–1971), der im bürgerlich-liberalen 8-Uhr-Abendblatt als verantwortlicher Redakteur beschäftigt ist, verschafft ihm die Möglichkeit, sich dort ein paar Mark zu verdienen. Als Victor emigrieren muss, übernimmt Knauf dessen Stelle und kann sein Dasein etwas bekömmlicher gestalten. Aber dann schreibt er eine deftige Kritik zur „Carmen“-Aufführung in der Deutschen Staatsoper: „Alte Schablone provinzieller Art, kein großer Zug, kein Blut in den Adern! […] Staatsoper? Volksoper! Leben, Leben, Leben, Smoking runter, Manschetten umgekrempelt, hau-ruck!“8

Der Schirmherr der Deutschen Staatsoper heißt Hermann Göring. „Heermann heester!“ sang einst Claire Waldoff. Er ist dabei, sich keinen Smoking anzuziehen, sondern sich Orden auf seinen dicker werdenden, uniformierten Bauch zu hängen und schäumt vor Wut über diese Kritik als sei er selbst damit gemeint.

Knauf hat in der Kritik nur seinen gewohnten Ton angeschlagen. Er ist sich treu geblieben. Deshalb wird er „zu seiner eigenen Sicherheit“ einige Wochen in „Schutzhaft“ genommen. Es gehörte zum Zynismus der Nazis, auf solche Weise die Beschützenden zu spielen. Im Grunde war es ein Warnschuss. Als Knauf aus dem Oranienburger KZ wieder herauskam, kahlgeschoren, hatte er dort indirekt von der Ermordung Erich Mühsams (1878–1934) erfahren. Er wird aus dem Reichsverband der deutschen Presse ausgeschlossen. Und dies alles zu seinem Schutz? Natürlich war auch die Arbeit für das 8-Uhr-Abendblatt zu Ende. Er fristet sich als freier Mitarbeiter in der Industrie- und der Filmwerbung durch. Gelegentlich nimmt die Presse ein Gedicht von ihm. Er wählt sich als Unterschrift oft „e. k.“ oder das Pseudonym „Thyl“. Er blickt schnell wieder auf einen literarischen Torso zurück: das Vorwort zu einer graphischen Mappe für den Verlag Gurlitt, einige Kapitel zu dem Roman „Das Nest“, eine Novelle „Wiedersehen in Marquardt“, zwei Filmnovellen und ein Manuskript für ein Buch „Der unbekannte Zille“. Das alles bleibt in einer Welt, die ihm keine Chancen mehr gibt, bei ihm liegen.

1938 wird er von seiner Frau Gertrud geschieden und heiratet Erna Donath. Sie war und wird in den künftigen Jahren sein fester Halt. Durch seine gelegentliche Mitarbeit in der Filmwerbung gelingt ihm der Zugang zum Film. In der Filmgesellschaft Terra musste der Pressechef zum Militärdienst. Knauf wird sein Nachfolger und verantwortlich für die propagandistische Betreuung der Filme. Ob er sich mit seinen detaillierten Kunstkenntnissen und dem Bemühen um literarische Qualität in seinem neuem Umfeld wohl gefühlt hat, ist nirgends verbürgt. Finanziell ging es ihm jetzt ausgezeichnet.

Während Hitler und sein Stab sich anschickten, die ganze Welt zu besiegen und ein Großteil des Volkes ihm das glaubte und billigte, während rührselige und krachheitere Heimatfilme und solche rassistischen Streifen wie „Jud Süß“ (1940) die Masse beduselten, Stars wie Marika Rökk, Ilse Werner, Johannes Heesters, Heinz Rühmann, Theo Lingen, Hans Moser, Oskar Sima, Zarah Leander u. a. für Stimmung und meistens für eine Traumwelt sorgten, starben die ersten Soldaten elend im Dreck, Schlamm und Blut auf dem „Feld der Ehre“ und gingen schnell als Helden in den Vorfilmen der Wochenschau unter.

Knauf versuchte trotz allem zu überleben, schrieb heitere Vierzeiler für Filmgrößen, Texte zu Melodien des ebenfalls in Meerane geborenen Komponisten Werner Bochmann (1900–1993) wie „Heimat, deine Sterne“, „Glocken der Heimat“, „Heute Abend in der blauen Stunde“ und „Mit Musik geht alles besser“. Dass es damit besser ging, glaubte er wohl im Inneren nicht. Hermann Göring, verantwortlich für die deutsche Luftwaffe, hatte prophezeit: „Wenn wir unseren Taubenschlag öffnen, wird der Himmel schwarz sein.“ Jetzt war er es. Aber von anglo-amerikanischen Bomberverbänden. Ohne eigene große Verluste flogen sie Berlin an und begannen, es systematisch zu zerstören. Jahre später sollten dann die Russen am Boden mit großen eigenen Verlusten dieses Zerstörungswerk fortsetzen. Der Sturmwind Hitlers hatte sich gedreht und kam nun verheerend zurück.

Im zerbombten Berlin traf Knauf seinen alten Freund Erich Ohser wieder. Ein freudiges Ereignis in Schutt und Asche. Beide hatten ihre Wohnungen verloren. Der größte Teil von Knaufs Bibliothek war in den Flammen untergegangen. Beide hatten ihre Frauen außerhalb Berlins in Sicherheit gebracht. Ohser seinen Sohn dazu. Ein ihnen gut bekannter und sie achtender Arzt, Dr. Daubenspeck, welcher sich im Kriegsdienst befand und der seine Frau im sicheren Ahrenshoop untergebracht hatte, bot ihnen sein Haus in Berlin-Kaulsdorf, Am Feldberg 3, an. Dort wohnte bereits ein Mann namens Bruno Schultz mit seiner Frau, der Hauptmann im Oberkommando der Deutschen Wehrmacht war und das Neue Deutsche Lichtbild herausgab. Sie saßen oft zusammen, auch im Keller während der Luftangriffe. Sie tranken gemeinsam Wein, den der Hauptmann kistenweise bezog. Sie sprachen freimütig über den ihrer Meinung nach verloren gehenden Krieg. Und sie hielten Schultz ihnen zugehörig, weil er ebenfalls im Bereich der Kunst wirksam war. Es ging aufgelockert und satirisch zu. Bereits im Plauener Kino waren Knauf und Ohser aufgefallen, wenn sie im lauten Ton – Ohser hörte etwas schwer – ihre sarkastischen, ironischen Bemerkungen zu dem kitschigen Ablauf vorn auf der Leinwand machten. Die Zuschauer begannen, über sie zu lachen, und es war nicht mehr festzustellen, wer nun hier wen unterhielt. Der Film wurde zur Nebensache oder zum Anlass. Im ähnlichen Ton erzählten sie auch mit Schultz. Der lächelte immer etwas später, wie ein bisschen begriffsstutzig. Aber er prägte sich die Äußerungen über Hitler, Goebbels oder die SS nur genauestens im Kopf ein, damit er sie dann exakt notieren konnte. Als er seinem Vorgesetzten Meldung erstattete mit dem Hinweis, seine Treue zum Führer sei durch die Äußerungen der Beiden zutiefst verletzt worden, soll dieser mit der Weiterleitung der Meldung gezögert haben. Vielleicht ein Zug noch vorhandener Menschlichkeit. Aber in diesem System konnte schon eine Unterlassung tödlich sein.

Am 28. März 1944 wurden Knauf und Ohser in den Morgenstunden von der Gestapo abgeholt. Der Grund der Verhaftung hieß: Wehrkraftzersetzung. Unter dem Deckmantel, sich wehren zu müssen, griffen die Nazis ganze Länder an. Knauf und Ohser wurden nach Moabit verbracht, Knauf dann später, nach seiner Verurteilung, ins Zuchthaus Brandenburg-Görden. Das Verfahren gegen sie geriet in die Hände von Roland Freisler (1893–1945), dem Präsidenten des Volksgerichtshofes. Geriet ist die richtige Bezeichnung. Man kommt nicht ins Unglück, man gerät. In den Akten ist vermerkt, für Knauf und Ohser seien mindestens zwei Todesstrafen fällig. Mindestens. Aber was ist denn dann noch mehr als eine Todesstrafe?

Freisler prüfte nicht nach Recht und Gewissen. Er verurteilte. Und fast ausschließlich zum Tode. Knauf und Ohser bezahlten ihre geistvollen Witze mit dem Leben. Ohser entging seiner Hinrichtung, indem er sich am Abend vor der Hauptverhandlung in seiner Zelle erhängte. Während Knauf noch immer hoffte, hatte Ohser jegliche Hoffnung aufgegeben, er, dessen Bildserie „Vater und Sohn“ so innig und humorvoll von der Liebe zu seinem Sohn sprach. Was andere nur vorsichtig dachten, hatten Knauf und Ohser, wohl auch aus Freude am Fabulieren, laut gesagt. Freislers schneidende Kastratenstimme war in der Scheinverhandlung oft zu hören gewesen: „Haben Sie das gesagt? Nein? Nein, das haben Sie natürlich nicht! Aber Sie haben das gesagt! Schweigen Sie!“

Der Rest ist Schweigen. Nur noch Briefe, darunter ein Gnadengesuch, das Knauf an Hitler schrieb. Der lehnte es zu seinem Geburtstag am 20. April 1944 ab. Freisler: „Der Ring seiner politischen Entwicklung hat sich geschlossen: die marxistische Grundlage ist wieder wirksam geworden! […] Weil Knauf verurteilt ist, muss er auch die Kosten tragen.“9 Knauf musste also seinen Tod bezahlen. Und da er hinterher nicht mehr dazu in der Lage war, also seine Frau Erna. Die Todesstrafe allein kostete 300 Reichsmark. Die Post erhob eine Gebühr für die Zusendung von 1,84 Reichsmark. Die Kosten der Vollstreckung, also der Ermordung Knaufs, betrugen 158,18 Reichsmark. Und für die Strafhaft vom 6. April 1944 bis zum 2. Mai 1944 musste Erich Knauf 44 Reichsmark zahlen. Das war ja noch preiswert. Die Gebühren für den Pflichtverteidiger, der ein gerechtes Verfahren vortäuschen sollte, beliefen sich auf 81,60 Reichsmark. Und die Briefmarke für die Übersendung der Kostenrechnung musste selbstverständlich auch registriert werden: 12 Reichspfennige. So musste Erna Knauf für die Ermordung ihres Mannes insgesamt 585,74 Reichsmark bezahlen. Auch die Bürokratie der Nazis war von Blut befleckt. Wir können uns solche Grausamkeiten kaum vorstellen, wir, die wir heute immer noch an das Gute glauben.

Als sich das Schicksal für Knauf anbahnte, wandte sich ein Freund von ihm, Ernst von der Decken (1894–1958), an Goebbels und bat um die Begnadigung Knaufs. Ernst von der Decken war Rittmeister a. D. Er war Feuilletonchef der BZ am Mittag und später von 1948 bis zu seinem Tod 1958 stellvertretender Chefredakteur der Hamburger Zeitung Welt am Sonntag. Er glaubte damals als Offizier an Ritterlichkeit, an die Wahrhaftigkeit eines Dr. Goebbels. Er wurde eines Besseren oder genauer, eines Schlechteren belehrt. Später gab von der Decken die Worte Knaufs beim Abschied vor Freunden wieder: „Und wenn die Kunde zu euch kommt, dass ich tot sei, glaubt es nicht! Denkt immer, plötzlich steht der alte Schelm wieder vor euch.“

Es soll außer Ernst von der Decken auch andere Menschen gegeben haben, die es wagten, sich für Knauf einzusetzen. Ilse Werner und Heinz Rühmann zum Beispiel. Aber das ist nicht verbürgt. Die Verwandtschaft hielt sich aus Angst vor Repressalien im Verborgenen. Vielleicht beruhte Erna Knaufs spätere etwas bittere Bemerkung „Ich habe keine Verwandten.“ auf dieser Erfahrung. Nach dem Tod ihres Mannes gab ihr der Intendant des Schiller-Theaters Boleslav Barlog eine Anstellung als Sekretärin. Der Regisseur Erich Engels schrieb ihr einen anteilnehmenden Brief und der Schauspieler Hans Söhnker bot ihr für alle Zeit seine Hilfe an.

Am 2. Mai 1944 erfuhr Knauf 75 Minuten vorher von seinem Tod durch das Fallbeil. Man kann sich kaum in solch eine Situation versetzen. Wir müssen von hier an Erich Knauf allein lassen. Was denkt ein Mensch in einer so kurz noch verbleibenden Zeit? Denkt er überhaupt? Und bäumt er sich noch einmal auf gegen solche Ungerechtigkeit? Was hat er denn so Schlimmes getan? Es ist in den Akten vermerkt, er habe das Urteil gefasst entgegengenommen. Er hat noch einen Brief geschrieben. Welch unwahrscheinliche Kraft hat er dazu aufbringen müssen!

„Meine über alles geliebte Erna! Gerne hätte ich Dich noch einmal gesehen. Deine Stimme gehört. Dich zum Abschied geküßt. Es soll nicht sein. Und so bleibt mir nur, Dir zu schreiben, wie dankbar ich Dir für alles bin, für alles, was Du mir gegeben hast. Es waren zwölf wundervolle Jahre an Deiner Seite. Oft schwere Jahre für uns beide. Du hast es nicht verdient, daß Du nun auch das Schwerste durchmachen mußt. Ich bitte Dich, erhalte Dich dem Leben. Du bist so lieb und gut. Werde wieder glücklich. Verschenke nur Dein großes herrliches Herz nicht so leicht. Werde recht glücklich. Ich bin bis zum letzten Augenblick gefaßt. Herzliche Grüße an alle meine Geschwister, Verwandten und Freunde. Behaltet mich in lieber Erinnerung. Bis zum letzten Herzschlag bin ich, Deinen Namen auf den Lippen, Dein Dir dankbarer, Dich im Geiste beschützender, Dein Erich.“10

Danach wurde Knauf, wie es im Amtston hieß, vorgeführt:

„Nach Feststellung der Personengleichheit des Vorgeführten mit dem Verurteilten beauftragte der Vollstreckungsleiter den Scharfrichter mit der Vollstreckung. Der Verurteilte, der ruhig und gefaßt war, ließ sich ohne Widerstreben auf das Fallbeilgerät legen, worauf der Scharfrichter die Enthauptung mit dem Fallbeilgerät ausführte und sodann meldete, daß das Urteil vollstreckt sei. Die Vollstreckung dauerte von der Vorführung bis zur Vollzugsmeldung 7 Sekunden.“11