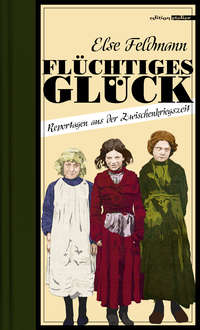

Buch lesen: "Flüchtiges Glück"

Else Feldmann

Herausgegeben von Adolf Opel

und Marino Valdez

Else Feldmann, 1884 in Wien geboren, 1942 im polnischen Vernichtungslager Sobibor ermordet, wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und verfasste Erzählungen, Romane, Theaterstücke und sozialkritische Reportagen. 1933 war sie Mitbegründerin der Vereinigung sozialistischer Schriftsteller. 1938 wurde ihr Werk von den Nationalsozialisten verboten.

In Erinnerung an Adolf Opel

(* 12. Juni 1934, † 15. Juli 2018 in Wien),

an dessen unermüdlichen Einsatz für die Literatur

wir uns immer ein Beispiel nehmen werden.

INHALT

»Das Volk muss vor sich selbst erschrecken« (Vorwort von Adolf Opel)

Blick aus dem Hotelfenster

Bilder von der menschlichen Seele. Mutter und Sohn

Im Warenhaus

Von Dienenden

Popper-Lynkeus. Zum 81. Geburtstag

Bilder des Elends. Rachitis

Zwei Dichter

Eine Stunde auf der Polizeistube

Tagesneuigkeiten. Der weiße Baum

Die Träume

Herzklopfen

Käthe Kollwitz

Luftballon

Gedenkblatt

Die weinenden Kinder

Man gewöhnt sich. Gespräch mit einem Gefängnisdirektor

Das Eselchen

Erster Abend in einer Stadt

Die Vierzehnjährigen

Die Tänzerin

Jute in Simmering

Wie glückliche Kinder leben

Der Maler

Der Vogelfund im Garten

Ohne Geld

Ballett der Straße. Ein Entwurf für Jazzmusik

Die Wärmestuben sind eröffnet

Die Erinnerung

Aus dem Wasser gezogen

Die Geschichte von einem Fuchs

Das Glück des Affen Putz

»DAS VOLK MUSS VOR SICH SELBST ERSCHRECKEN!«

Dieses Wort von Karl Marx – von Else Feldmann in einem Brief aus dem Jahre 1925 an den Kulturredakteur der Arbeiter-Zeitung in Wien, Dr. Otto Koenig, zitiert – könnte als Motto über dem Lebenswerk dieser Schriftstellerin stehen, die erst dank der Wiederveröffentlichung dreier ihrer Hauptwerke (Der Leib der Mutter, 1993; Löwenzahn, 1993; Martha und Antonia, 1997) einem mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Vergessen- und Ausgelöschtsein entrissen werden konnte. Namhafte Rezensenten im gesamten deutschen Sprachraum begrüßten geradezu enthusiastisch die Entdeckung dieser Autorin der Zwischenkriegszeit, die – ohne jede Beschönigung und ohne sentimentalen Blick – die Elendsquartiere ihrer Epoche beschreibt und ihre dunkelsten Winkel ausleuchtet, zugleich aber die Möglichkeit einer Veränderung der Verhältnisse postuliert: »… ein Arbeiterpublikum erlebt ja täglich selbst die krassesten und fürchterlichsten Dinge, so kraß konnte nicht einmal ein Zola sie schildern, als sie den Tatsachen entsprechen«, schreibt Feldmann in dem anfangs genannten Brief, der sich offenbar auf die Ablehnung einer ihrer eingesandten Geschichten bezieht, die wegen »der Prüderie des Publikums« nicht abgedruckt wurde. »Und diese Dinge ernsthaft behandelt zu sehen, sollte sie abschrecken – ich glaube, das müssten dann meist solche sein, die insgeheim noch Betschwestern sind, und die sollten erst recht aufgerüttelt werden!«

Der angesehene Literat und Rezensent Felix Salten behauptet bereits 1922 anlässlich ihres Debüts als Romanschriftstellerin in der Neuen Freien Presse, sie sei »zu gut, um sie in die erste Reihe deutscher Erzähler zu stellen … Gott bewahre – wie sieht die erste Reihe deutscher Erzähler aus! Deshalb möchte ich Else Feldmann auch gar nicht in eine derartige, etwas gemischte Gesellschaft bringen … Außerdem ist es ja ganz gleichgültig, wohin ich oder sonst jemand sie stellen will. Sie hat sich mit ihrem Buch schon selbst auf einen ganz besonderen Platz gestellt.«

Drei Buchveröffentlichungen und ein ausgeführtes Theaterstück zu Lebzeiten, ein Fortsetzungsroman (der durch die Ereignisse im Februar 1934 und das Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich und ihres Presseorgans Arbeiter-Zeitung unvollständig geblieben ist), einige ebenfalls in Zeitungen in mehreren Folgen publizierte längere Erzählungen und viele Kurzgeschichten und Reportagen in Tageszeitungen und Zeitschriften: Das bis heute aufgefundene schriftstellerische Lebenswerk von Else Feldmann besticht nicht so sehr durch seinen Umfang als durch die unbeirrbare Konsequenz, mit der die Autorin die Thematik verfolgt, die sie zu der ihren gemacht hat – den Erniedrigten, Unterdrückten, Ausgegrenzten und im Leben Zu-kurz-Gekommenen eine Stimme zu leihen. Natürlich war auch das soziale und politische Umfeld im Wien jener Epoche alles andere als förderlich für die literarische Karriere einer aus ärmlichen Verhältnissen kommenden sozialistischen Schriftstellerin jüdischer Herkunft. Ihr »Wien« ist kaum als das des fast gleichaltrigen Stefan Zweig zu identifizieren – Welten liegen dazwischen, das Flair der sogenannten »Belle Epoque« wird man bei Feldmann vergeblich suchen. Nicht in den großen, Prestige und Absatz garantierenden literarischen Verlagen sind ihre Bücher erschienen, sondern in kurzlebigen, abenteuerlichen Kleinverlagen der hektischen Zwischenkriegszeit; und wenn ihre Werke den Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten entgangen sind, dann wohl nur, weil sie im Sortiment des Buchhandels nicht mehr vorrätig waren.

Wer den biografischen Spuren Else Feldmanns nachgehen will, ist auf recht fragmentarische Wegmarken angewiesen: Meldezettel, Sterbeurkunden, Delogierungsprotokolle, einige wenige erhalten gebliebene Briefe; manche ihrer Zeitungsberichte und Feuilletons sind in Ich-Form geschrieben, sodass sich daraus vorsichtige Hinweise auf ihre eigene Lebensgeschichte anbieten. Sie wurde am 25. Februar 1884 in Wien als Tochter jüdischer Eltern geboren, als zweites von insgesamt sieben Kindern. Zweifellos ist Else Feldmann in bescheidensten Verhältnissen aufgewachsen; die Familie wechselte häufig die Adresse, wohl aus pekuniären Gründen, wir finden sie stets an der Peripherie der Stadt, in Arbeiterund Judenvierteln. Wenn sie später in ihren Zeitungsreportagen über das Leben von bedauernswerten Armenschülerinnen und das Elend von Fabrikarbeiterinnen schreibt, können wir annehmen, dass sie hier auf eigene Erlebnisse zurückgreift. Sie berichtet in ihren Sozialreportagen vom Wiener Kinderelend, vom Sterben im Spital, vom Vorfrühling im Wiener Armenbezirk, von Wärmestuben für die Bedürftigen, über die Ausgabe von Essensmarken für die öffentliche Volksküche und Kleidergeschenke durch Wohltätigkeitsvereine …

Für die Jahre bis 1910 fehlen fast alle Angaben über Else Feldmann. In seinem Tagebuch notiert Arthur Schnitzler am 7. Februar 1909, dass eine »Frau Feldmann, Budapest, um Übersetzungsrechte bei ihm angefragt« habe; die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um unsere Else Feldmann gehandelt hat, unterhielt sie doch zeitlebens Kontakte nach Ungarn – der Heimat ihres von dort zugewanderten Vaters – und war bis 1925, als sie das »Heimatrecht« in Österreich erhielt, nach Nyírbátor in Ungarn zuständig. Erst 1911 taucht sie im Meldearchiv der Stadt Wien auf: »Schriftstellerin, mosaisch, ledig.« Ihr erster bisher nachweisbarer, mit vollem Namen gezeichneter Zeitungsartikel erscheint 1912 in Dr. Blochs Wochenschrift. Zentralorgan für die gesamten Interessen des Judentums, über die alljährliche Sederfeier des Vereins – »Krankenbesuch« im Tempel des Allgemeinen Krankenhauses:

Sie waren alle gekommen, alle, die ihr Bett verlassen konnten. Es war eine traurige Gemeinde, welche das schlichte kleine Bethaus füllte. Die langen, bleichen, schleichenden Gestalten, in ihre Spitalskittel wie in Schicksalsgewänder gehüllt, mit bedeckten Häuptern. Neben alten, kranken, von der Not des Lebens gebrochenen Männern Jünglinge mit heißerregten Herzen, welche mit Demut Schmerzen ertragen; neben einem schwerkranken Familienvater, dessen treuer Begleiter schon seit einiger Zeit der Mann in der Narrenkappe ist, Knaben aus dem fernsten Galizien, verlassene Kinder, unschuldig Leidende – mit großen fragenden Augen … Aussätzige, die das Leben wie eine Pfütze nachschleift, und – hie und da ein helles, glücklicheres Gesicht, in dem sich wiederkehrende Gesundheit, neu erweckter Lebensmut verkündet. Hinter einem Vorhang die Frauen. Sie waren alle gekommen, die Wunder jener Nacht noch einmal zu vernehmen – und in ihren Gesichtern, diesen starren, bleichen, zerklüfteten Gesichtern lebt der alte Judenglaube, der unausrottbare, durch Jahrtausende eingebrannte Wunderglaube. O, Ihr lieben armen Menschen; o, Ihr Heimatlosen, Schmachtenden, Dürstenden – Ihr Kranken, Genesenden, Sterbenden – mögen sich immer mehr gute Menschen finden, die mit der Fackel der Menschenliebe in Euere Dunkelheit hineinleuchtend ein wenig Sonne, ein wenig Freude bringen – damit endlich – endlich auf die Frage ma nistani – warum ist ausgezeichnet – Antwort werde!

Else Feldmann

Ihrem Bericht schickt sie einen Appell an alle im Wohlstand lebenden Juden voraus, diesen Wohltätigkeitsverein nach Kräften zu fördern.

Um diese Zeit ist wohl auch ihr erstes Theaterstück Der Schrei, den niemand hört. Ein Schauspiel aus dem Ghetto in vier Akten entstanden. Mit gleicher Emphase schildert Feldmann hier die Enge und Bedrücktheit im Milieu der jüdischen Unterschicht ihrer Epoche und deren meist vergeblichen Versuche, sich zu emanzipieren. Sie hat das Manuskript ihres Stücks 1914 an den von ihr verehrten Arthur Schnitzler geschickt, mit der Bitte um Beurteilung. Ihr Begleitbrief ist erhalten geblieben. Ob eine Antwort erfolgte, wissen wir nicht.

Der Schrei, den niemand hört wurde vom 12. bis zum 24. Februar 1916 an der Freien Volksbühne in Wien uraufgeführt. An diesem 1912 eröffneten Theater des Vereins »Wiener Freie Volksbühne« waren der Direktor Arthur Rundt und der Dramaturg und Regisseur Berthold Viertel als Spielleiter tätig. Arthur Schnitzler war bei der Premiere des Stückes anwesend; in seinem Tagebuch notierte er lakonisch: »Frl. Feldmann, Der Schrei, den niemand hört, ein Ghettostück, ein paar gut gesehene Figuren.«

Auch im weiteren Verlauf ihrer schriftstellerischen Tätigkeit hat Feldmann immer wieder Arbeiten für die Bühne verfasst, ohne dass es je – zumindest nach unserem derzeitigen Wissensstand – zu Aufführungen gekommen wäre. 1927 finden wir im Feuilleton der Arbeiter-Zeitung als Teilabdruck Der Mantel. Komödie von Else Feldmann, nach Gogol und 1930 veröffentlichte Kunst und Volk. Mitteilungen des Vereins Sozialdemokratische Kunststelle ihr Libretto Ballett der Straße. Ein Entwurf für Jazzmusik.

Ab 1916 schreibt Else Feldmann Artikel in der Wiener Tageszeitung Der Abend (Serie Vom Jugendgerichtshof etc.), von 1918 an für das Neue Wiener Journal (Bilder von der menschlichen Seele, Wiener Kinderelend, Vorfrühling im Wiener Armenbezirk etc.). In einem ihrer Beiträge findet sich der Hinweis, sie schreibe an einer Tragödie des Hasses – vermutlich also ein Theaterstück, über dessen Schicksal nichts überliefert ist. 1921 erscheint ihre erste Buchveröffentlichung – der stark autobiografisch gefärbte Roman Löwenzahn. Eine Kindheit, der ihren Eltern gewidmet ist. Der Titel bezieht sich auf die einzige Blume, die arme Großstadtkinder jener Zeit – in Zinskasernen und dunklen Lichthöfen dahinvegetierend – auf einem Fleck verstaubten Rasens zu sehen bekamen.

Im selben Jahr brachte Feldmann – zusammen mit der ihr nahestehenden Übersetzerin und Sprachlehrerin Anna Nussbaum – Das Reisetagebuch des Wiener Kindes heraus: eine Sammlung von Briefen, Aufsätzen und Zeichnungen Wiener Schulkinder, die nach den Hungerjahren des 1. Weltkriegs Erholungsferien im Ausland erleben durften. Die Publikation enthält den Hinweis der beiden Herausgeberinnen, dass ein Teil der Erträge dieses Buches der Kinderausspeisung in Wien und der Fürsorge für tuberkulöse Kinder zugute kommen würde.

Ab 1923 schreibt Else Feldmann fast ausschließlich für die Arbeiter-Zeitung, in der im Jahre darauf in 41 Folgen Der Leib der Mutter als Fortsetzungsroman abgedruckt wird, mit Illustrationen des Malers und Grafikers Carry Hauser, der Feldmann und Nussbaum freundschaftlich verbunden war. Eine Buchausgabe kommt 1930 in ungarischer Übersetzung in Budapest heraus, im Jahr darauf eine deutsche Ausgabe im neugegründeten E. Prager Verlag. Die Nationalsozialisten haben den Roman 1938 auf die »Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums« gesetzt.

Ihre zweite Buchveröffentlichung Liebe ohne Hoffnung erscheint 1928 bei der Büchergilde Gutenberg in Berlin; der Erzählband enthält 22 Geschichten, von denen mehrere bereits in Zeitungen vorveröffentlicht worden sind.

1930 wird ihr Roman Löwenzahn unter dem Titel Melodie in Moll neu aufgelegt. In diesen Jahren ist Else Feldmann bereits eine bekannte und anerkannte Erscheinung in der Literaturszene und im »Roten Wien«. 1933 ist sie Gründungsmitglied der »Vereinigung sozialistischer Schriftsteller«, die schon im Jahr darauf wieder aufgelöst wird.

Der Zwang der politischen Ereignisse, der unter anderem den Abschluss ihres in der sozialistischen Arbeiter-Zeitung abgedruckten Fortsetzungsromans Martha und Antonia verhindert – nach 78 Folgen erscheint am 11. Februar 1934 die letzte Fortsetzung, am folgenden Tag ist die »Sozialdemokratische Arbeiterpartei« mitsamt ihrer Presse verboten –, leitet den Untergang der Autorin und Person Else Feldmann ein. Sie verliert ihre wichtigste publizistische Plattform und somit auch ihre Haupteinnahmenquelle. In den folgenden Jahren gelingt es ihr zwar noch, einige ihrer Artikel und Kurzgeschichten bei anderen Zeitungen unterzubringen, aber die finanzielle Bedrängnis wird immer ärger. Die noch erhaltenen Spuren ihrer letzten Lebensjahre bestehen aus Kündigungsschreiben des Wohnungsamtes wegen chronischer Mietrückstände, Mahnungen, Meldebestätigungen und Delogierungsprotokollen. 1938 verliert sie die Gemeindewohnung, die sie mit ihrer alten Mutter und einem arbeitslosen kriegsinvaliden Bruder bewohnt hat. Mit dem »Anschluss« Österreichs an das Deutsche Reich ist ihr weiteres Schicksal – als Volljüdin – so gut wie besiegelt. 1940 stirbt ihre Mutter, die zuletzt im Altersheim der Israelitischen Kultusgemeinde gewohnt hatte; ihre jüngere Schwester Anna – als Geisteskranke in einer Heilanstalt interniert – fällt dem dort praktizierten Euthanasieprogramm zum Opfer. 1941 wird ihr Bruder Richard Heinrich nach Riga deportiert – einer von 80.000 Juden, die dort der »Endlösung« zugeführt worden sind.

Die letzte aktenmäßig gesicherte Eintragung Else Feldmann betreffend stammt vom 14. Juni 1942: An diesem Tag wurden sie und ihre Leidensgenossinnen und Leidensgenossen – insgesamt 996 Wiener Juden – mit dem Transport Nr. 27 in das Generalgouvernement Polen »verschickt«. Die Reise führte nicht, wie zunächst vorgesehen, in das Durchgangslager Izbica, sondern direkt in das Vernichtungslager Sobibor. Dort hatten die Massenvernichtungen bereits im März 1942 begonnen; die genaue Zahl der dort Ermordeten lässt sich nicht mehr feststellen, aufgrund aufgefundener Dokumente beträgt sie mindestens 150.000, nach Aussagen polnischer Bahnbeamten über die Häufigkeit der Transporte rund 250.000 Menschen.

Am 8. April 1943 schließt das Städtische Wohnungsamt Wien den Akt Feldmann ab: »Wohnungstausch Feldmann gegenstandslos, da Genannte als Jüdin ausgemietet wurde.«

Adolf Opel

BLICK AUS DEM HOTELFENSTER

Arbeiter-Zeitung, 5. März 1922

Ich bin bei einer Freundin aus der Schweiz zu Besuch. Sie wohnt an der Kreuzung einiger belebter Hauptstraßen.

Während sie Briefe schreibt, dem Zimmermädchen Aufträge gibt, trete ich ans Fenster, und ganz verloren in den Anblick des Menschengewimmels schaue ich hinaus. Eine unerhört bewegte Welt da unten. Ich bin an solchen Ausblick nicht gewöhnt – ich habe eine kleine begrenzte Welt von Bäumchen vor meinen Augen oder ein kleines Stück der stillen Gasse, wenn ich aus dem Fenster zu Hause sehe. (Ich habe es schon oft bedauert, daß ich nicht ein größeres Stück der Straße übersehen kann – ein oder das andere Mal kann es doch vorkommen, daß man sehnsüchtig jemandem entgegenschauen möchte …)

Es ist Abend und alle elektrischen Lichter brennen. Ein bläulich grauer Dunst liegt in den Straßen. Die Fenster der hohen Häuser sind erleuchtet. Die Geschäftsläden werden eben geschlossen. Eine Straßenbahn nach der anderen fährt vorbei. Lastenwagen, Fiaker und die Anzahl der Autos. Man kann nur Menschen in schwarzen Röcken unterscheiden, so hoch ist es. Erst wenn man sich weit vorbeugt, sieht man die Frauen; die jungen erkennt man am Gang, an der Flottheit der Kleider, und die alten, müde gewordenen, die nicht mehr um sich schauen und langsamer gehen.

Es ist unheimlich, wie dieses Getriebe nie zur Ruhe kommt – nie; die Wagen nicht zu fahren aufhören, die Menschen nicht durcheinander zu eilen, und man möchte die Nacht vor dem Fenster erwarten, um endlich Ruhe eintreten zu sehen.

Ich nehme den Stecher, Marke Zeiß, und auf einmal ist mir alles nah. Ich kann jeden deutlich sehen. Die fernsten Gestalten stehen plötzlich vor mir und enthüllen mir ihr Leben.

Ein junger, abgerissener Mensch mit leeren Augenhöhlen, mit den Resten einer Uniform bekleidet, verkauft Schneerosen. Seine blauroten Hände zittern, wenn er Geld zählt – alle Augenblicke kommt jemand vorbei und fragt, was die Schneerosen kosten, dann geht er weiter, ohne zu kaufen. Kommt aber ein Jüngling mit einem Mädchen, dann fragt er nicht und kauft die Blumen, und da es März ist, und also bald Frühling, kommen viele Jünglinge mit Mädchen …

Die Blumenfrauen daneben sehen robust aus, kugelrund, sie haben so viele Röcke an, um sich gegen die Kälte auf offener Straße zu schützen; aber trotzdem wird eine vom Husten geschüttelt. Ihre Nachbarin schaut sie kaum an, sie ist eben dabei, die Blumen zu morden, sie auf Draht zu stecken. Und, ja richtig, Veilchen sieht man schon, jede hat in ihrem Korb ein paar kleine Sträußchen.

Vor der Haltestelle der Straßenbahn drängen sich die Leute. Arbeiter, Angestellte fahren heim, sie stoßen sich im Wagen: Jeder möchte sitzen; sie haben alle mißmutige, verbrauchte Gesichter, sie runzeln die Stirnen; kaum sitzen sie, schließen sie die Augen und atmen auf; sie sind müde – hungrig – müde …

Erleuchtete Autos rasen vorbei. Damen mit gepflegten weißen Gesichtern in kostbaren Kleidern, mit Herren an ihrer Seite, die mit gierigen, schlauen Augen dasitzen. Es geht ins Theater und zu den Vergnügungsstätten.

Ein Kind steht am Weg und weint, die Mutter hat es geschlagen, weil es Süßigkeiten gekauft haben wollte. Nun will es nicht mitkommen, weil die Mutter es schlug, und es bleibt mitten am Weg stehen und weint verzweifelt.

An der Säule des Denkmals steht schon lange ein junger Mann und wartet. Er macht immer ein paar Schritte, zieht seine Uhr und vergleicht sie mit der großen Straßenuhr, dann zuckt er nervös zusammen – nimmt seinen Hut vom Kopf, trocknet sich die Stirn.

Ein Laden nach dem anderen schließt. Auch der Diener aus der Buchhandlung kommt mit der Stange – wie er den Rollbalken herunterziehen will, tritt noch schnell eine Frau in den Laden, bald darauf kommt sie mit einem schmalen, roten Buch heraus, das sie bei der nächsten Straßenlaterne zu lesen beginnt.

Der junge Mann vor der Schule geht noch immer auf und ab.

An der Ecke ist eine »Verkehrsstörung« entstanden. Ein riesengroßer Wagen, hoch mit Säcken beladen, kommt nicht weiter, die zwei Pferde rühren sich nicht. Der Kutscher schreit hü und schlägt mit der Peitsche – es nützt ihm nichts; die Pferde stehen still, sie können nicht weiter. Alle Wagen müssen auf einmal halten, nur die Autos suchen sich rasch und finden einen Weg. Ein wüstes Beschimpfe beginnt. Mehrere Straßenbahnschaffner helfen den Wagen in Bewegung zu bringen. Sogar ein Herr im Pelz ist ausgestiegen, und lächelnd will auch er helfen – alle sehen ihn verwundert an. »Wie kann man nur einen Wagen so voll beladen?!«, schreit jemand. Der Wagen kommt ein wenig vorwärts, so daß das eine Geleise frei wird. Die beiden Pferde stehen stumpf da und zucken unter den Peitschenhieben, manchmal schütteln sie ihre kummervollen Köpfe, als wollten sie bitten: Nein! Nein!

Es hat sich ein dichter Menschenknäuel gebildet. Der junge Mann mit der Uhr in der Hand hat Mühe, nach allen Seiten auszuschauen. Plötzlich verändert sich sein Gesicht, es strahlt von Glück und Freude, und aus der Menschenmenge zieht er ein Mädchen heraus – er spricht heftig auf sie ein, sie lacht – dann nimmt er ihren Arm und sie gehen.

Aus einem Haustor kommt eine Katze herausgeschlichen und ohne sich nur im geringsten um andere Dinge zu kümmern, springt sie durch die Anlagen vor dem Denkmal und läuft dann schnurgerade ihren Geschäften nach – wie ein Herr, der ins Büro geht.

Der Wagen ist fort und die Straßenbahn voll angesammelter Menschen fährt wieder.

In dem großen Kaffeehaus gegenüber sieht man an den Fensterbänken die Tische und Stühle, die Kellner, die den Kaffee und die Zeitungen bringen. Es gehen und kommen die Gäste – manch einer hat ein lustiges und manch einer ein trauriges Gesicht, der eine lacht über einen Witz und einer sitzt mit bleichem Gesicht und schreibt einen Brief.

Zwei lange, magere Frauen in Trauer mit langen Schleiern geben einem Bettler etwas, die eine findet, daß es zu wenig ist, und greift noch einmal in die Börse.

Ich nehme den Stecher von den Augen und alles ist wieder ein gleichgültiges Gewimmel – weit und fern – schwarze Röcke …

Noch einmal sehe ich hinein, ehe ich das Fenster verlasse.

Vor dem Haustor steht ein Dienstmädchen mit einem Mann im blauen Arbeitsrock. Sie muß ihm eine furchtbare Mitteilung gemacht haben, denn er starrt sie ganz entsetzt an und greift sich an die Schläfe. Dann dreht er sich um und geht, auch sie will hineineilen ins Haus, doch plötzlich kehren beide um – das Mädchen spricht ihm gut zu, es schmiegt sich an ihn und auf einmal fallen sie einander in die Arme – und es ist, als ob beide weinten.

Wo ist ein Weg zu all diesen Menschen in Häusern und Straßen? Wie ist es möglich, alle zu verstehen, Leiden zu lindern … mit allen in Frieden und Brüderlichkeit zu leben?

Das denke ich in einer schmerzlich schlaflosen Nacht – ein Uhr nach Mitternacht, während ich bei verhängter Lampe dies aufschreibe.